- +1

一场关于死亡的田野调查,揭开“活人也需要破地狱”的真相|翻翻书·送书

“我想给自己造一艘维京船,让他们把我放在船上,我手里还得握一把剑。然后,他们把船推到湖里或者海里,再有人射出一支燃烧的箭,把船点着,在海上或者开阔的水域里把我烧掉……之后,大家聚在一起狂欢,庆祝我的一生。”

人这一生,无论以何种方式度过,最终都不可避免地迈向死亡。著名的浪漫主义诗人叶芝在其晚年作品《本布尔宾山下》中,以“冷眼一瞥生与死,骑者,且赶路”作为墓志铭,仿佛在向世人传达一种超脱生死的豁达态度。打破了港片票房记录的电影《破·地狱》(The Last Dance)中,一句经典台词“活人也需要破地狱的,活人也有很多地狱”则将对死亡以及丧葬仪式的探讨推到了聚光灯下。面对“死亡”这一人生终极命题,看到它、正视它、讨论它对于每个人来说都无法逃避。

但是,死亡真的就是终点了吗?当人们不再将死亡仅仅视为生命的终点,而是把它看作个人价值与个性的最后一次彰显。那么,一场精心策划的葬礼是否能成为一种生命的最后一舞?芝加哥大学人类学教授香农·李·道迪(Shannon Lee Dawdy)以人类学家的身份闯入美国殡葬行业,与殡葬师、防腐师、设计师、公墓所有者、死亡导乐、创业者以及遗属交谈,真实记录下当代美国人对死亡的态度迅速变化:人们不愿意放弃这最后一次张扬自己个性的机会,寻找自己(或为自己亲友寻找)最适合的遗体处理方式成为最后的愿望。精心策划的葬礼对治愈亲友们的丧失之痛有着不可估量的力量。

如果说《破·地狱》是在用“死人”世界, 看“活人”世界,那么在《我想这样被埋葬》中,我们还将看到当下人们对死亡的重塑:遗骸的处理、全新的仪式、来生的观念。

人们希望如何处理自己的遗体?我们想在一场怎样的葬礼中与世界告别?在生命宝石、遗体堆肥、太空抛洒、骨灰文身等选择背后,是当代人直面生死观的一场革命,也是对于“我们是谁”和“我们为何在这里”等问题的重新思考。

正值《破·地狱》热映,第三十八期「翻翻书·写写字」的征集就为大家带来这部关于死亡和葬礼的纪实作品《我想这样被埋葬》。一个社会对待死者的方式和态度,是了解这个社会信仰和价值观的有力线索,而作为社会活动的葬礼,也是维系人与人关系的纽带之一。

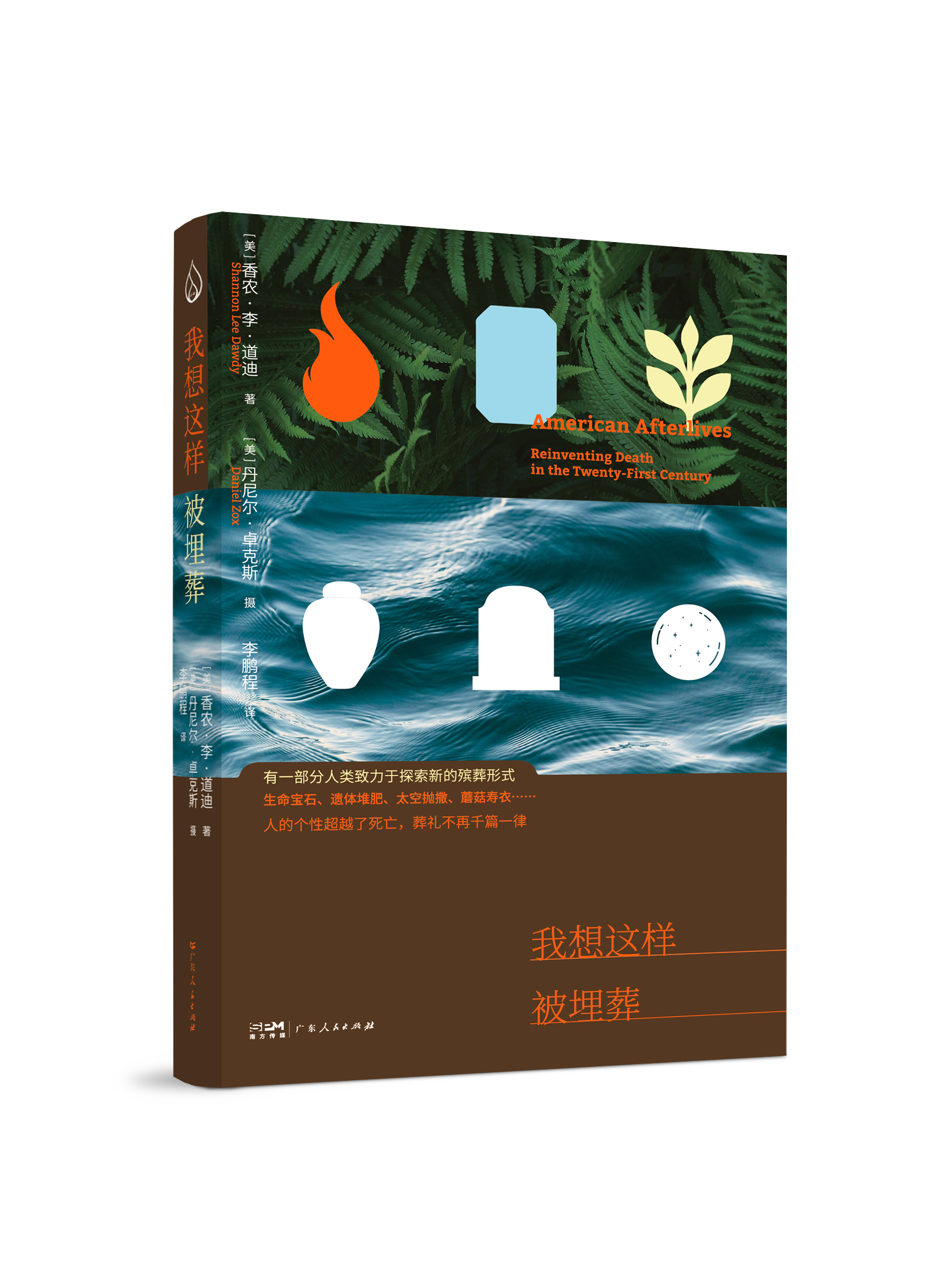

《我想这样被埋葬》

[美]香农·李·道迪 著

[美]丹尼尔·卓克斯 摄

广东人民出版社

乐府文化 2024年12月出品

以下内容摘自《我想这样被埋葬》,经出品方授权发布。

(参与赠书活动可直接滑至底部,人人都能成为书评人。)

1月10日当天我们会选出3名读者,请留意公众号文章的回复。

五年失去四位至亲,我开始调查丧葬习俗

从2008年到2013年,我在五年之间失去了四位挚爱之人,就好像我不知不觉间靠近了什么黑洞,而且越靠越近。正是从那时起,我踏上了这场追问之旅:你觉得我们去世后会发生什么?你希望遗体被怎样处理?很多人希望火化,轰轰烈烈地离开。我怕火,但很多跟我聊过的人都说,反正我们也只是一颗星尘。

我不太敢说这本书会被当成人类学著作,考古学著作就更别提了。这本书跟二者唯一沾边的地方,可能就是我的职业给了我一些嚣张的底气,让我得以闯入他人的私生活,试着理解人类经验。但我也只能写这样的书。用常规的学术体裁来探讨21世纪美国人的来生,不仅会模糊掉我试图关注的种种生动经历,而且在百年来最具毁灭性的疫情冲击之下,可以说是失策。就像和“隐形人”交流时那样,我必须尊重与他人心灵相通的时刻。面对实地调查中那些充满真情的事件还假装不为所动,似乎不太诚实。我不喜欢被拍摄,所以采访时没有出现在镜头中,但在这本书里,我会让大家看到我。我不会隐形。

这个有关当代美国丧葬习俗的研究项目,虽然正式启动于2015年的那个万圣节前夜,但早在好几年前就开始酝酿了。我想以这种方式来应对自己五年之中失去四位至亲的伤痛。他们每个人的死都不一样,给人的感觉也不一样。可每一次都是先火化遗体,再确定骨灰怎么处理、办什么样的仪式——是抛撒,还是埋葬,是制成首饰或庭院水盆,还是装在可生物降解的盒子里,放入那条从我童年家乡流过的河中。那以前,我几乎没想过人死了以后,当肉体变成一具你已经认不出来的一动不动的空壳,变成生物和化学物质的集合体,进而慢慢变成别的东西时,会发生什么。悲痛欲绝的阶段过去之后,我开始对美国人如何处理亲人遗骨产生了兴趣,想做进一步了解;我也想知道他们对于我们是谁、死后会发生什么的问题到底秉持了怎样的信念。于我而言,做研究是情绪处理的一种形式。我慢慢开始操作这个项目,刚开始是以历史调查的形式,遇到独立电影人丹尼尔·卓克斯之后,又增加了纪录片的形式,因为这样既能把我想写到纸上的东西拍摄下来,也能提供有益的补充。

随着研究的深入,我渐渐意识到自己偶然闯入了一片“分崩离析”与“欣欣向荣”正在同时发生的文化领域。跟一位又一位的殡葬师交流时,我仿佛是在一遍又一遍地重听2017年采访分销新奇丧葬用品的斯坦时听到的说法:“殡葬公司在过去一百年里发生的变化加起来,都不如近十年的变化多。”

成书的五年里,我的调研工作主要是寻找殡葬业的创新者,或是那些了解行业发展趋势并能解释其中缘由的专业人士。我找人有时凭直觉,有时靠打听,找到后经常会跟踪采访一段时间,搜集他或她的人生故事、工作经历,尽力弄清楚促使其进入殡葬行业的来龙去脉和相关事件。不过,我没有做意见调查或者数据统计,因为那种信息在帮助你理解人们为什么会从事某一行业时能起到的作用十分有限。我在本书中描述的一些新生的殡葬形式,或许在某些读者看来过于荒诞不经,但我的初衷绝不是哗众取宠或耸人听闻。我受过的人类学训练让我想去理解那些共同趋势和共有关切,同时也留心各种分歧、差异和暗流。我其实可以写一本完全不同的书,只关注那类排场隆重、博人眼球的名人葬礼,或者讲讲某个男人被放在他的凯迪拉克轿车里下葬(进而让他死后成名)的故事。但那样会给人留下错误的印象,让人以为我感兴趣的新生的殡葬形式只是稀奇古怪的个人行为,而非意义深远的文化习俗。此外,我也没有考察用于医学的遗体捐献或人体冷冻的情况,因为这类处理方式在美国占比不到1%,大部分美国人还是会选择火葬或土葬。虽说我在这段旅程中遇见过一些特立独行的人物,但我更愿意认为他们具有较强的代表性。诚然,压根就没有所谓的“普通美国人的典型代表”,但这些人之所以做那些事,也并不完全是为了博取眼球。他们不是粗浅意义上的带货红人,而是有文化影响力的人;他们被纳入一种渴望的暗流之中,想要得到的是更加意味深长的东西——一种宇宙层面的重新调整。

我不想要什么坟墓,就让遗体回归沼泽吧

新奥尔良的法国区,我的合作者、联合导演丹尼尔在一家戏装假发店前面的人行道上架起了摄像机,录音师测试了吊杆话筒。那天晚上,假发店营业到很晚,里面挤满了事到临头才来购物的顾客。夕阳西下,三三两两尚未喝多的成年狂欢者开始源源不绝地从我们身旁走过。我们当时还处于纪录片拍摄的早期试验阶段,所以看起来可能更像一个预算有限的电视新闻报道组。我们要采访的是“路人”——或者说是街头的女巫、仙子、独角兽——反正能找到谁就采访谁。我觉得自己仿佛是一个上街拉客的风尘女子,紧张兮兮地勾搭陌生人。我当时穿着黑色的紧身外套,看起来可能有点像哥特式女人。虽然我不是这条街上最怪的人,但有些人还是选择绕开我们,走到了路对面。我猜应该是摄像机和灯光设备有些吓人吧。其他人倒是乐意聊聊。

傍晚时分,一个独自路过的年轻(也可能不年轻)男人停下脚步,表示愿意配合我们。他从头到脚一身黑:黑西装、黑领带、配套的黑色战壕风衣,整个脑袋都套在一条黑丝袜里,头上还戴着一顶费多拉帽。这是个“隐形人”。有人说,我跟人聊天时总习惯目不转睛地盯着对方的双眼。但面对这个“隐形人”,我的目光只能像探照灯一样在他脸上扫来扫去,根据凸出来和凹进去的地方,判断他的眼睛大概在哪儿。所以聊天期间,我根本看不出他是在目不转睛地盯着我,还是在凝视我肩膀后面的某个没影点。

我先问了一下他叫什么、从哪儿来,算是暖场。特雷弗语速很快,更诡异的是,他似乎对我当晚的那个大问题有备而来。我问:“你希望遗体被怎样处理?”他不假思索地答道:“我想找个合法的方式,把遗体放到长沼里。我不想要什么坟墓,也不想被火化。就把我的遗体放到长沼里,让它回归沼泽吧。”

至于仪式,他说他想只搞一个守灵活动,而且要亲自参加。他有个朋友得了癌症,不久前刚去世,大伙就给她办过这样的。她离世前的那个周末,大家齐聚在她家,一起做饭、聊天、听音乐,后来她说有点累,便上楼休息,然后就永远地睡着了。

快讲完朋友的故事时,他哽咽起来。我看到两个湿乎乎的圆点在那个紧贴面孔的头罩上扩散开来,颜色变得甚至比布料本身还要黑。那双我看不到的眼睛开始流泪。隐形的人哭出了有形的泪。我深受触动,说不出话来。那个时候,我唯一能做的就是尊重他的悲伤。他整理了一下情绪,说:“但是,就该那样。”我谢过他后,放他走了,心中暗暗希望他去参加派对时情绪会好一些。至于第二个问题“你觉得我们去世后会发生什么?”,我没问出来。

我一直忘不了这段采访,因为它代表了我为自己设定的任务——问出那些几乎无法回答的问题——及其可能造成的风险。我很可能触发一连串极为脆弱的反应,比如创伤、焦虑、放不下的伤痛,或者那个最普遍的存在危机:我们为什么活着,又打算怎么活?那一刻,我感受到了他的悲伤,因为我也曾经历过类似的悲伤。那一刻,我们违背了高高在上的学术规范,我不是研究者,他也不是研究对象,悲伤让我们的心灵短暂地相通。

因为思念母亲,他把骨灰文在身上

人们对死亡的态度变化在某种程度上与人们对身体的态度变化有关。穿孔、文身这类表达方式已经成为当下年轻人或者说任何迷恋波希米亚风格的人稀松平常的时尚宣言。不过,我怎么都没想到竟然会有那么多文身图案和死亡有关。

文身店老板朱朱的身体就是一个行走的文身广告牌,或者更确切地说,是行走的剪贴簿,精致非常。他拉着我,非要给我一一介绍他身上的主要文身,讲讲背后有什么故事,灵感从哪儿来的,图案有什么含义。他有个浣熊文身,是因为他是卡津人 ;他有个日式风格的拖把文身,代表的是他初入文身行业时做学徒的经历,因为拖把在武术中象征着新手;那个蓝色的螃蟹文身则代表了路易斯安那州和他在厨师学校的时光。然后他又说:“我手上这个是为了纪念我妈,指南针所指的方向是密西西比,我们安葬她的地方。”

讲完之后,他打开了一本真正的书,很厚,里面都是他给别人文身后拍下的图案照片。照片的排列基本上毫无顺序可言,但我还是惊讶地发现大约三分之一的文身都具有纪念性质。有些是象征性图案,比如朱朱纪念母亲的那个;有些则是肖像——有宠物,有婴儿,也有文身者的至爱。他解释说:“用文身来纪念逝者,你知道吧,就是说接受你的损失,然后才能进入哀伤过程的下一阶段。”他能在这方面帮到人们,还专门提到宠物和孩子的去世让朋友们伤心欲绝,因为天真无邪的生命的死亡更令人难以释怀。朱朱给人的感觉是他好像一名提供护理服务的人。其实,殡葬产业的许多人士现在也开始采用“死亡护理服务”(deathcare)来描述自己的职业了。朱朱的工作中有很大一部分就可以归到这个类别下面。

在朱朱的眼中,文身也是一种疗法——混合了按摩、针灸,以及精神治疗或者说心理治疗。海湾战争中的大兵、卡特里娜飓风中的先遣急救人员,他们都是传统观念中的硬汉,都见识过许多惨绝人寰的场面,现在也是朱朱最忠实的客户群体。这就是他们应对创伤的方式。朱朱的一番介绍让我大开眼界,也让我对那些浑身上下满是文身的阳刚男儿有了全新的看法。现在我会想,他们那些文身是像将军身上的勋章一样象征着刚毅勇猛呢,还是说像公开袒露的伤疤一样,实际上是对自身脆弱之处的承认呢?刺穿皮肤,是为了让你看到里面的痛苦吗?朱朱说:“文身师就是把图案文到人身上,无所谓什么意义,但文身艺术家不同。后者要解读一个人的困苦挣扎,弄清他在为什么而伤脑筋,然后把这种理解转化为艺术,让人们看清真实的自己。”

在西方的文身文化中,与死亡有关的图案一直经久不衰。朱朱的老师告诉他,如果不会画带玫瑰的骷髅头,那就入错行了。老一辈的水手、士兵、摩托车手是文身行业的稳定客源,他们通常喜欢关于“死亡警示”的图案。不过,现在这类主题也受到了包括女性在内的大众群体的青睐。朱朱自己也设计了一款具有当地特色的图案,描绘的是新奥尔良著名的地上坟墓*。他是一位不逊色于我们任何人的哲学家兼人类学家。谈到与死亡有关的图案为何流行时,朱朱说:“有些人文这种图案,要我说,是为了提醒自己过好每一天——做正确的事之类的。你明白吧,就是提醒自己必死性的存在。我觉得这会给你一个完全不同的视角,让你珍视活着的每一天。”

朱朱希望自己能更进一步,成为一名“民间医者”,但现代卫生法规对于身体的洁净和边界有严格限制。“经常有人拿着亲人的骨灰过来,要求我们往文身墨水里掺一点,但我们得考虑卫生和消毒的问题。每当人们这么问的时候,我就感觉他们像是来自某个部落。”他补充道,“我绝对相信灵界的存在,真的太有意思了。让所爱之人融入你,想想都觉得好啊。确实是一个挺酷的想法。”

这我可得好好想想。对我而言,往文身墨水里掺骨灰倒是没有吃人肉或者吃骨灰(还真有这种事)那么让人“难以下咽”。自朱朱和我聊过之后,接下来的几年中,文身行业的坊间传言是骨灰文身已经越来越普遍了,虽然目前还是只能背地里做。我在这个项目上研究得越深入,就越意识到,对于越来越多的美国人而言,纪念死者就意味着有意打破禁忌,仿佛必须走出这一步才能重新定义什么是神圣领域。现在被奉为神圣之物的东西,就是身体的微小组成部分,乃至于其化学构成。

采访快结束时,朱朱若有所思地说道:“我一直跟人说的是,文身是为数不多的保证可以带到坟墓里的东西。说到这个,我有个客户,他父亲去世了,遗愿是留一块自己的皮肤给家里人,做成灯罩。”他说这话时没有笑。“但因为州法规,人家不许他们留下皮肤,所以很不走运,他们没能达成愿望。”在殡葬法规这方面,美国各州的差别很大。比如现在在俄亥俄,有几个遗体防腐师就创立了一家公司,会将带有死者文身的皮肤进行防腐处理后,返还给遗属,以作纪念。这类用部分遗体制造的物品,远不止触发记忆这么简单,而是会带来巨大的影响。它们其实很接近以前常说的天主教圣物,只不过你叔叔不是圣人而已。当然,这些物件也有别的古老叫法,比如物神、护身符,或者符咒。人类学家花了很多笔墨来描述这类经常在非西方文化中出现的神物,但说真的,其实不用跑那么老远,我们身边的很多东西就很有意思。

拍完朱朱九个月后,我再次来到了他的文身店。这次是为了治疗我自己。我想在手上文一只蜻蜓翅膀,提醒自己别忘了在附近的另一个领域里,有灵魂在振翅飞舞。

独一无二的“离别石”

美国现在出现了一项新运动,旨在满足遗属将逝者遗体的部分有机物质转变成全新物品的念头,而李正是该运动的成员。有些人把这类物品叫作“信物”(keepsake)或“纪念性物品”(memorial object),听起来好像就只是用来留个念想,但事实上,它们的影响远不止于此,而是具有更直击内心、更形而上的意义。我有时称之为“死亡物品”(death objects),但这无法反映出它们所蕴含的活力。要想给它们起个合适的名字太难了,因为它们虽然是无生命物,但其设计目的却是在遗属的人生中发挥积极作用,唤起生者的思绪和情绪。有些人会同它们交流,甚至带它们参加家庭活动——简言之,生者与逝者的联系可以借由它们延续下去。尽管其中一些可能看起来跟同一家工厂或作坊生产的其他纪念品一模一样,但制作者和所有者都明白它们是独一无二的。

含逝者骨灰的纪念品种类正在迅速增加,甚至多过了骨灰瓮的款式。目前最受欢迎的品种一般都涉及二次烧制,也就是要分两阶段转化,第一步是净化、减除成分,第二步是制作成新的东西。人为的凤凰重生。毁灭与创造的熔炼。

新墨西哥有位设计师制作过一套用骨灰作釉料的餐具,之后,他又开始制作一种名叫“离别石”(Parting Stones)的瓷质纪念品。据他公司网站上的宣传,这种“净化”服务会将骨灰制成二十五至三十个大小不等的白色光滑石块,既可供人触摸,也可用来展示。遗骸未经加工时,我们可能不太敢去触碰,会觉得焦虑,但将其制成石块后,或许就有可能在生者和死者之间培养出一种健康的关系。“把骨灰制成坚硬固体后,不会再让你感到不舒服,反而能与逝者产生一种有意义的联系。”“离别石”赤裸裸地推销的东西,其实就是一种净化仪式,把原本具有危险性和污染性的遗骸改造成了更容易管顾的圣物。此外,可以永久留存也是它吸引人的地方之一——原来我们确实可以变成石头。这让我想起了神话和童话(以及“哈利·波特”系列)中那些有关石化的故事,说某个人被施了魔法,生命被禁锢在某种坚硬、静止的物体中。从这个角度想的话,或许那些故事也没有那么偏离现实。

如今,越来越多的美国人都希望利用死后的“包装”反映出自己生前是个什么样的人,用殡葬业的术语来说叫“个性化”(personalization)你最喜欢某支运动队,那就把队标(相当于当代美国人的部落图腾)印在棺材上;你最喜欢某辆老式汽车,那就利用3D打印技术制作一辆同款“骨灰车”;演员凯丽·费雪的骨灰就安放在一个巨型“百优解”胶囊里;而音乐家“王子”的骨灰则安放在了其工作室“佩斯利公园”的迷你模型中——可以说他现在永远在家了。现在,决定死后包装的因素不再是大众审美观,而是对于当事人而言最具标志性的物品。不过,个性化的选择越来越多,其背后的推动因素更大程度上可能是商业响应,而非莫琳或李这些人的艺术冲动。当然,传统殡葬师通常要比客户保守一些,因为他们所处的商业文化以“人的尊严”为首要考虑,所以遵循的原则不一定会得到服务对象的认可。许多殡葬师告诉我,他们的主要工作之一其实是教育人们,让人们了解尊重遗骸的必要性以及其中的具体含义。所以说,殡葬产业不只会对文化潮流做出回应,还会反过来试着影响它们,虽然有时会失败。虽说跟我聊过的大部分殡葬从业者确实都不太愿意追随潮流或者给客户提供那种最吸引眼球的产品,但他们也认可个性化骨灰瓮、个性化棺材及其他个性化物品的重要性,只不过希望这些东西展示的个性与品位属于逝者本人,而非遗属。但话说回来,且不论是只此一件还是批量生产,死后的包装到底能留住多少逝者的特质呢?

将某人的编码留存下来,甚至视之为珍藏的冲动,已经跨越了材料的界限。本是一家新公司的代表,他向我们介绍说,这家公司现在研究出一种方法,可以将个人的DNA双链提取出来,放到一块性质稳定、肉眼可见的基质上,而且可在室温下存储。通常来说,提取DNA需要功能强大的显微镜和可由实验室控制的冷藏库,温度必须设置在零下80摄氏度。但“DNA纪念”(DNA Memorial)的目标市场不是实验室而是大众,而且他们重新包装的DNA既可以从活人身上提取,也可以从遗体中提取。

“DNA纪念”的基础产品叫“家庭基因瓶”(Home Banking Vial),售价约300美元。本从亚克力展示柜中拿出一个看起来像是装订婚戒指的首饰盒,向我们展示了一下样品。他郑重地打开那个小盒子后,我们看到里面放着一个小玻璃瓶,以及一份用黑色小丝带捆好的认证证书。整件产品看起来像是出自18世纪的药材铺,或者魔法商店。

我问他为什么人们会买这种产品,他说:“我们现在涉足殡葬产业,是因为祖先的DNA确实有重要的医学和宗谱学价值,而这是保存它的最后机会,因为火化会破坏基因记录,埋葬之后再提取也很困难。所以说,我们给那些悲痛的家庭提供了保存基因记录的最后机会。”该公司宣称,他们这种微型档案可以为顾客提供重要的医学信息和家族历史,更便于遗属追溯遗传性疾病以及那些“优良的遗传特征”,而且很有可能为未来的基因疗法做出贡献。本对逝去的祖先和未来的技术都表现出了极大热情,他的时间观和他这些商品的价值,实际上远远超出了一个人的生命长度。此外,他还用常见的经济学比喻解释了此类纪念品的价值:“在某种程度上,这有点像投资,因为我们的产品会随着时间的推移而增值。”他解释说,了解DNA研究价值的人马上就能接受,而那些一说起DNA就想到刑侦剧的人则会谨慎很多(可能担心某一天会被用来对付他们自己?),还有一些人因为听信了一些“误解……(转而)讨论起克隆”。我问他有没有试着纠正这些错误观念,他没有直接回答,而是说科学发现被普罗大众接受的速度很慢,通常需要一二十年。

本接着向我介绍了展示柜中的其他物品,说他的公司愿意满足客户的任何需求。换言之,其实就是说他们生产的商品价值有高有低。他最喜欢的产品是一条银质吊坠项链,这也是他们公司的首款可佩戴产品。项链上的吊坠是一个带有金属盖的小瓶子,虽然比“家庭基因瓶”还要小,但你能清楚看到里面有一条白色细线悬停在某种液体中。他说,那是“货真价实”的活性DNA 样本,什么时候提取出来都行。可以说是一个迷你时间胶囊或人类存储器了。

本又给我们看了一些别的产品。一件是泪滴形玻璃,里面带有白色和红色的旋涡,在尺寸和美感上有点类似“记忆玻璃”的纪念球。另一件是玻璃心形吊坠项链,里面也混着DNA,但几乎看不清楚。本拿出这条项链给我看时,解释道:“正因为每个人的DNA 都是独一无二的,所以这些首饰也同样是独一无二的,是具有情感价值的物品。当然,里面的DNA 已经失活,但确实存在其中。而且这些都是由艺术家纯手工制作,上面还有他们的签名。”“家庭基因瓶”提供的是科学价值,而这些含失活DNA 的玻璃制品则能带来“情感价值”。本邀请我试试展示柜中的另一件首饰——一枚镶有宝蓝色玻璃的金戒指,外形有点像那种小巧的毕业纪念戒指,不透明的蓝玻璃中含有某人的独特基因代码。可惜的是,我当时只顾着惊叹,忘了问问自己手指上戴的是谁。不过,我惊叹的并不是那个人神奇地让我感受到了他的存在(里面若是我爸爸的DNA,或许我会有感觉),而是如此珍贵的东西竟然可以被买卖。“DNA 纪念”卖的是概念和感受,而且卖得很成功。

在那个展位前,我也相信了他们贩卖的观点,那就是你可以把逝者的微型蓝图,或者说他们的本质,拿在你的手里。或许,那个人既有过去,也有未来,而且在某种可分割的状态下,同时存在于当下,在我的手指上。

▼ 第三十八期书目:《我想这样被埋葬》

《我想这样被埋葬》

[美]香农·李·道迪 著

[美]丹尼尔·卓克斯 摄

广东人民出版社

乐府文化 2024年12月出品

★ 一场历时5年的田野调查,当人类学家闯入了暗潮涌动的殡葬行业,遗体堆肥、蘑菇寿衣、遗骸珠宝……

面对死亡,我们用想象力来填补未知;通过重塑死亡,我们为生命赋予全新的意义。历时五年、横跨全美的殡葬业田野调查,镜头下的21世纪葬礼民族志,直面当代人的生死观革命。

★ 不放弃最后一次张扬个性的机会,一场在葬礼中显现的价值观变革浪潮

21世纪的人们热衷于发明属于自己的葬礼,凭借生命消逝的仪式突破代际与物种的界限,真实表达对身份的定位与渴望。

而被死亡侵扰的遗属也要夺回葬礼的家庭自主权,以真实的爱意突破虚饰,编织延续生者与逝者关系的全新纽带。

在遗体工业化处理的时代,葬礼蜕变的社会暗流也预示着信仰与价值观变革的浪潮。

▼ 书籍简介

美国正在悄然经历一场死亡革命。您可以选择冷冻葬、水葬、遗体堆肥、蘑菇寿衣等新方法来处理您的身体;您的亲友可以将您的遗骸制作成珠宝、玻璃球和艺术品,继续与您做伴;人们可以把自己安置在风景秀丽的花园公墓、草坪公墓、乡村公墓,也可以把骨灰抛撒在寿命长达千年的红杉树下,甚至还可以让骨灰进入太空;选择家庭自办葬礼和绿色葬礼的人也在增加,人们越来越关注遗体处理对环境的影响。在当下的美国,死亡同时在三个层面上得到重塑:遗骸的处理、全新的仪式、来生的观念。

一个社会对待死者的方式和态度是了解这个社会信仰和价值观的有力线索,而作为社会活动的葬礼也是维系人与人关系的纽带之一。芝加哥大学人类学教授香农·李·道迪(Shannon Lee Dawdy)聚焦美国葬礼革命,以人类学家的身份闯入了暗潮涌动的殡葬行业,与殡葬师、防腐师、设计师、公墓所有者、死亡导乐、创业者以及遗属交谈,真实记录下当代美国人对死亡的态度迅速变化:人们不愿意放弃这最后一次张扬自己个性的机会,寻找自己(或为自己亲友寻找)最适合的遗体处理方式成为最后的愿望。精心策划的葬礼对治愈亲友们的丧失之痛有着不可估量的力量。

《我想这样被埋葬》全面、客观地记述了这场死亡革命的细节,深入分析了催生变革的社会因素与人们的心理机制。道迪发现,通过革新殡葬风俗,美国人正在重塑他们对人格、仪式和代际关系的看法。殡葬业者在追逐利益和人性关怀之间寻找着新的商机,同时,他们还面临着一个看似矛盾的问题——当代人的死亡观念变得既更加物质化,又更加精神化。

▼ 作者简介

香农·李·道迪(Shannon Lee Dawdy),人类学者、考古学者,2003年获得密歇根大学人类学和历史学博士学位,目前任教于芝加哥大学人类学和社会学学院。她已经出版的其他作品有《铜锈:世俗考古》(Patina: A Profane Archaeology)和《建立魔鬼帝国:法属新奥尔良殖民地》(Building the Devil’s Empire: French Colonial New Orleans)。

丹尼尔·卓克斯(Daniel Zox),摄影师、独立电影制片人,美国西北大学电影硕士。他拍摄的摄影作品和电影曾出现在“西南偏南”电影节、威尼斯双年展等等。▼ 如何参加共读?

希望你

1. 关注社会纪实与人类学研究,乐于探究和思考与人相关的生存命题,具有独立的判断和思考能力

2. 有表达的欲望,能用文字表达内心的感受

3. 尊重彼此的时间,遵守我们的约定

▼ 你需要做

1. 前往“湃客工坊”微信公众号,在文章评论区告诉我们为什么想读《我想这样被埋葬》,包括但不限于你对相关议题的了解及兴趣。截止时间为1月10日12时。

2. 1月10日当天我们会选出3名读者,请留意公众号文章的回复,并及时添加“湃客小助手”微信,发送地址和联系方式,我们会第一时间邮寄图书。

3. 在10天内(从收到书当日起计)把书读完,发回800-1000字的评论。你的文字,将有机会在澎湃新闻客户端及“湃客工坊”微信公众号上发布。如果你成为当期的图书推荐人,我们将邀请你加入“湃客读者”微信群,让你与来自各行各业的喜欢阅读、享受思考、愿意表达的读者交流。

策划:吴筱慧

实习编辑:张耀英

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司