- +1

农民已死,农民万岁!——现代化对法国农村的冲击

1960年6月14日,戴高乐总统在全国广播和电视上,向法国人民发表讲话。这次讲话充满令人回味的意象,传递着振奋人心的信息,因而被人们长久铭记。他以童话故事般的语言开场,召唤出一个停滞不前的国家的幽灵,这个国家在被德国打败和占领之后,饱受屈辱,经济一蹶不振:“很久很久以前,有一个古老的国度,被传统和谨慎包裹着。它曾经是世界上人口最多、最富有、最强大的国家,但在经历了巨大的磨难之后,它陷入了自我封闭。”两年前,戴高乐被一个因未能结束阿尔及利亚独立战争而陷入危机的政权召回。现在,作为第五共和国的领导人,他向他的同胞们提出了一个抉择:“我们必须跻身工业大国的行列,否则就只能任由自己衰弱下去。”当前的国家任务是把“旧法国”“转变为一个新的国家,迎娶属于它的时代”。唯一的出路是在海外接受帝国的丧失,同时在国内推进现代化,无论人们如何怀念“曾经的帝国……油灯的柔光、扬帆起航的海军的辉煌、马车时代的魅力”。

戴高乐默认法国作为农业社会的时代已经结束——言下之意是,他可能会对农民的终结感到遗憾,觉得这样的必然太不幸,犹如对帝国的终结一般。不过,他还是向国民保证,“即便我们生活在工业时代”,法国仍将是“盛产优质小麦、精选牛肉、纯净牛奶和葡萄美酒的国家”。他期望法国农村能够以某种方式实现现代化,承受住农民离开带来的影响,同时依然是法国文明的源泉。即使生产方式发生根本性变革,优质食品仍将继续生产出来。然而,戴高乐1960年的讲话,不是要传递一个新信息,而是要告诫全国人民继续完成当前的工业发展任务。到他发表讲话时,法国的转型——他将之称为“我们伟大的国家抱负”——已全面展开。本章将追溯这一转型的大致样貌及其对法国农村的冲击。

现代化的挑战

1945年,刚刚摆脱了与德国的又一场毁灭性战争,法国人民又不得不投身生存斗争,他们在日常生活的方方面面都面临着物质短缺。维希政权寻求与德国合作的政策,扼杀了法国的经济。遭到空中火力猛烈轰炸的交通运输系统,此时仍处于瘫痪之中。1947年冬天,煤炭和粮食的基本供应仍然是民众最关心的问题,而糖、汽油和咖啡一直实施战时配给制,直到1949年底。1940年的军事失利、德军长达四年的占领,以及维希政权的道德污点,让人们形成了一项迫切的共识:当前形势所需的,远不只是收拾这个政治体制声誉扫地、经济千疮百孔的烂摊子。法国要想重振其世界领袖的雄风——戴高乐将宣布这一承诺——就必须进行彻底的变革:经济的现代化,国家物质基础设施的扩建,工业和技术的发展。第四共和国的领导人都秉持着一个根深蒂固的信念,那就是只有彻底而全面地实现社会和经济的现代化,法国才能避免持久的衰弱。一批信奉经济统制论的改革者超越了眼前的重建目标,将中央集权的国家规划推向了一个新的水平。

这种由国家来推动现代化的承诺,可以追溯到两次世界大战之间的那些年,当时提倡放任政策的自由主义受到了来自左翼和右翼的攻击。由专家设计和领导的、从中央出发的国家长期规划早在20世纪30年代就已经出现,维希政府的技术官僚也曾在战争期间尝试过这一措施。1946年1月,第四共和国公布了一项由让·莫内在戴高乐支持下制定的计划,如其标题所示,该计划可谓雄心勃勃:“法国本土和海外现代化与经济装备首个总体计划”。在莫内的领导下,现代化和基础设施国家规划委员会(CGP)逐步确立了将经济自由主义和国家干预相结合的政策,最终目标是建立能够参与国际竞争,并在欧洲占据主导地位的现代经济。

依照该委员会的指导方针,政府将整个工业和服务业(能源、存款银行、保险、运输)国有化,并设立了新的机构和委员会来刺激增长、管理经济和提供全面的福利补贴。这既是奉行抵抗运动复兴法国的指令,同时也延续了部分维希政权的改革内容。通过促进雇主、工会、专家和公务员之间的合作,落实一系列多年期计划,该委员会在现代化的推动上取得了巨大而深远的成就。

第一个计划(1947-1952)的重点是将工业产量恢复到战前水平,拓展对外贸易,结束食品短缺的局面,改善住房条件,让人民的基本生活有所起色。该计划将目标设定为提高煤炭、电力、水泥和钢铁的产量,以及实现农耕机械化。通过改革科学教育和培训领域,加强基础研究领域的投资,它为科技的突飞猛进奠定了基础。在美国马歇尔计划的援助和世界经济形势的推动之下,这些举措几乎立即就结出了硕果。1949年,法国的工业产量已达到1929年的水平,而到了第二年,便超过了25%。尽管这样的经济增长无法跟西德和意大利的经济“奇迹”相提并论,但到了20世纪60年代,法国的经济也开始起飞。反过来,战后的繁荣又推动了大众消费新时代的到来,以及生活水准的提高,而这也是“辉煌三十年”的标志。

20世纪五六十年代,法国的规划者、技术专家、国家工程师、管理者和政客们都在追求国家在科学成就和技术发展领域的领先地位,以重续且重新定义法兰西民族的辉煌。委员会启动的第一批大型项目,都主要依赖国家资金扶持,并以世界一流技术为目标。法国大力投资发展核能以确立其在军事防御和能源生产领域的独立地位,便是其追求技术现代化,以恢复法国的伟大、避免被美国牵着走的典型例子。

国家现代化计划还要求对农业进行改造。法国将农业现代化作为其经济战略的核心,这既是为了利用欧洲经济一体化的前景所带来的机遇,也是为了重新确立法国作为全球经济大国的地位。解放后,在共产党和农业辛迪加组织的支持下,政府和国民议会呼吁农民大幅度提高生产力,以改善自身的命运,同时也帮助国家解决食品短缺的问题。除了这些当下的目标,领导着CGP的欧洲主义者(Europeanist)还认为,大幅增加农产品出口是减少法国对外贸易赤字的最有效途径。传统上,法国出口的农产品仅限于葡萄酒、烈酒和鹅肝等。随着第二个计划(1954-1957)的实施,以及1957年欧洲经济共同体的成立,CGP和农业部在跟农业部门的代表协商后,确定了让法国成为西欧最大基本食物出口国的目标。

要达到这一生产水平,就必须对法国过时的农业部门进行深刻的结构性改革。长期以来,法国农业的特点在于其土地持有模式,即大量的农民耕种着小块的,甚至是碎块的土地。《拿破仑法典》要求土地所有者在其继承人之间平分土地,将这种土地持有模式固化为结构性的常态。在整个19世纪,政权和政府维系着这种模式,将大量的农民视为抵御城市工人激进主义的必要堡垒。农民主义,即“相信农民的生活具有独特的道德品质”,成为第三共和国(1870-1940)政治家们的政治信条。他们制定了保护主义的经济政策,以确保法国的小农们会把选票投给他们,并将共和国的土地(指由独立农民耕种的农田)观念,作为国家认同的有力因素。1940年,法国被纳粹德国打败,维希政权成立,农民共和国的愿景随之被一种威权主义的、本质主义的土地崇拜取代,贝当在1940年6月25日的广播讲话中对此进行了总结:“至于土地,它不会说谎。它就是祖国本身。”

这些政策的结果是,在法国从19世纪30年代开始工业化之后的很长一段时间里,大部分的劳动力依然在务农,而且耕作的是小块土地。都已经到了1946年,在参加经济活动的成年人口中,从事农耕的人还占到36%,而这一比例在英国、美国、荷兰分别为5.5%、16%、20%。16法国总共有250万个农场,绝大多数是家庭农场,其中58%的面积小于10公顷,37%小于5公顷。面积在50公顷或以上的法国农场不到5%。第二次世界大战结束时,大多数法国农民仍然用牛或马犁地,种植各种作物供自己消费,并通过当地网络销售剩余的农产品。可以肯定的是,法国农民已然接触到了城市的流行文化,除了通过大众传媒,还通过人的交流:他们可能有亲人住在城里或者进过城,也会遇到外国人和城里人来乡下度假或者躲避战祸。然而,到了20世纪50年代,他们的劳动在很大程度上依然跟工业资本主义的力量隔绝开来。

地区不同,农场主的数量、土地的所有制结构和耕作方式都会存在明显差异。在巴黎盆地和东部地区,开阔的大型农场专门种植单一作物。20世纪二三十年代,这里的甜菜和小麦种植者已经开始使用化肥,并购置了拖拉机等机动设备。巴黎周边的中型农场和更大一些的农场,则生产谷物、乳品、葡萄酒和蔬菜。至于南部和西南部的小土地所有者,他们生产餐酒和乳制品。在布列塔尼贫困的内陆地区、中央高原(Massif Central)和法国东南部的山区,占主导地位的是靠小块土地维持生计的自给农业。当然,并非所有住在法国农村的人都是个体农民(peasant farmer)。然而,19世纪最后几十年,法国发展相对较晚的工业资本主义淘汰了乡村工业,腹地的工人跟随着工业的脚步进入城市,农村经济几乎只剩下农业。这反过来又促使失去客源的乡村店主和工匠离开。

战后,法国的规划者、技术官僚和农业工会领导人都坚信,法国农业要想有前途,国民经济要想获得总体的成功,就得对耕作方式、农业土地所有制和劳动力进行彻底重构。1946年,勒内·迪蒙有力地表达了这一迫切的变革需求。1945-1953年间,这位首屈一指的农业专家任职于CGP。他说:“在经济发展以丰裕为目标的背景下,依托信息和设备的、现代化的、多产的农业经营方式才是正道。如果被习惯束缚着,奉马尔萨斯主义为圭臬,抱着自给自足的心态向内转,这样的农业经营方式将毁掉整个国家:法国农业必须现代化……否则只有死路一条。”

政府利用马歇尔计划的援助来分发农机和化肥。改革促进了零碎土地的整合,让农场主更容易获得信贷。新成立的国家农学研究院(INRA)提倡引进新作物和科学的增产方法。除了有机农业和生物动力农业的早期支持者这种显著的例外,个体农场主开始相信,现代化是让自己留在土地上,并与城市居民一起享受繁荣成果的唯一途径。

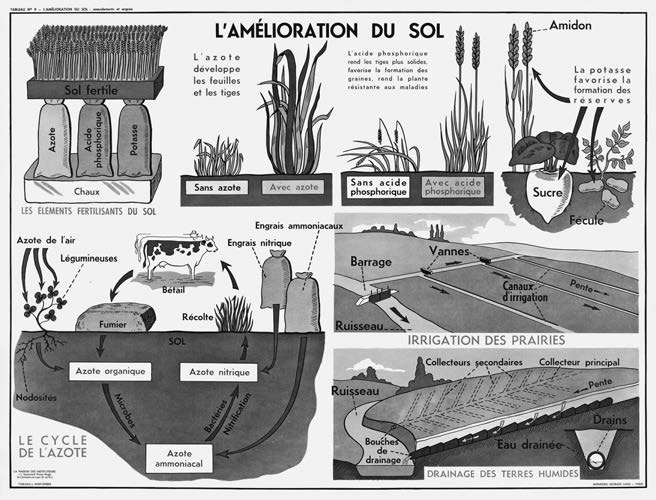

通过使用化肥、灌溉和排水来改善土壤质量

拖拉机

无论从哪个方面看,机动拖拉机的采用对战后法国农业转型的影响都最为显著。它不仅改变了劳动方式,还改变了景观本身的结构。拖拉机减少了体力劳动,取代了役畜的工作,并使得马从人的日常生活和劳动中消失。这标志着法国告别了以马匹作为运输、劳动和战争核心动力的世界。这一物种间深度合作关系的解体,是农民世界消亡的关键阶段。

农业机械需要更大的场地才好施展手脚,因此机械化推动了土地整合(remembrement),农场主们通过交换和重新分配土地,将连片的田地组合在一起。1960年后,随着土地整合与农村安置公司(SAFER)的成立,由国家主导的土地整合得到加强。该公司是一个由地区土地银行组成的半公开的国家系统,负责监督农业用地的销售,旨在推动更大面积和更合理的土地持有并扶持建立中等规模的经营性农场(working farm)。投入使用的拖拉机数量从1946年的5.6万台激增到1950年的13.5万台,再到1963年的100万台。1950年,只有13%的法国农场主拥有拖拉机,而到1963年,一半以上的都有了。为了购买新设备,许多农场主不惜生平第一次背上债务。

拖拉机成为现代化无所不在的象征,拥有拖拉机乃“独立和决心的表现”,被当时的广告片和教育片作为社会地位的标志予以颂扬。在这个决定性的时期,获得拖拉机是农家生活中的里程碑事件。

对设备、化肥和土地的资本投入,增加了提高产量和利润的压力。对于现在面临着市场压力的法国农场主来说,自给自足和勤俭节约不再是成功的生存之道。到1955年,一位卢瓦尔河以南的农场主要想不亏钱,至少需要15-20公顷平整的田地。如果是在大规模农业地区,比如说北方平原,一名农场主需要50公顷以上的土地才能维持生计。1955年后,小型农场(土地面积10公顷或以下)以每年3万个的速度倒闭。法国的农场数量从1942年的约250万个下降到1963年的约180万个。

鼓励使用农机代替耕畜的宣传

人口外流

农场的整合,加上农村居民对提高生活水平的渴望,促使大量人口从乡下向工业重镇和城市中心迁移。自19世纪30年代工业化以来,法国的农村人口外流潮时涨时落,但流速在加快。1931年,首次有一半的人口登记为城市人口。1921-1936年,平均每年有8万人离开乡下。1949-1959年,这个数字几乎翻了一番,达到每年15万人。28此外,战后长期外流的农村人口主要是农业人口,也就是说,离开者绝大部分来自农业部门。1954-1962年,在拿薪水的农业劳工中,25%的男性和43%的女性放弃了农场的工作。多年以来,失地的农场工人一直在离开土地,而此时个体农民的子女也加入了他们的行列,以期过上与父母不同的生活。1955年还在从事农业的15-19岁的男孩,到1962年已经有一半离开。

妇女和女孩也大批离开农村和农业。亨利·芒德拉指出,虽然个体农民会希望至少有一个儿子继承家业,但大多数母亲会鼓励女儿离开。1964年,社会学家埃德加·莫兰在布列塔尼进行实地调查时发现,女性对乡下生活的不满,会促使男性将改善住宅作为农场现代化的一部分。对于女孩和年轻女性来说,想要住进有洗衣机和新式厨房的体面房子,可能会成为她们决定前往城市的第一个理由。

这些年里的人口流动浪潮可谓前所未有,共有240万人离开乡下,去行政部门、商业和服务业,以及受到战后经济繁荣刺激的行业(建筑、化工、电力和工程)找工作。在这些年里,也有130万人退休后返回故土,表明他们依然留恋自己的家乡。但他们的回归并不能抵消农村社区的瓦解,因为年轻人已离开农场,而店主、工匠和工人也随之离开了小镇和村庄。

诗人让·费拉也是一位创作歌手,他的歌曲《群山》在1964年很流行,其中便凄婉地提到了这种离别。费拉唱到了城市的诱惑(“长久以来,他们梦想着一窥城市的秘密,那里有富美家和电影院”)。他带着遗憾描述农民的儿女们为了当上警察或公务员、住进有补贴的公房、吃上激素喂养的鸡肉,不惜放弃原来的生活方式(猎鸟、吃山羊奶酪、自己酿葡萄酒)。费拉对这个不断变化的世界有着切身体会。他的父亲是犹太人,为了躲避俄国对少数族群的大屠杀,在1905年来到巴黎定居。他的母亲则来自奥弗涅的一个小村庄,那里属于克莱蒙-费朗的南部。1942年夏天,十二岁的小费拉前往母亲的叔叔家避难过一段时间,而他的父亲遭到维希当局逮捕,并被送往奥斯威辛集中营,最后死在那里。1964年,费拉在邻近的塞文山脉地区买了一栋房子,并于20世纪70年代中期永久定居于此。

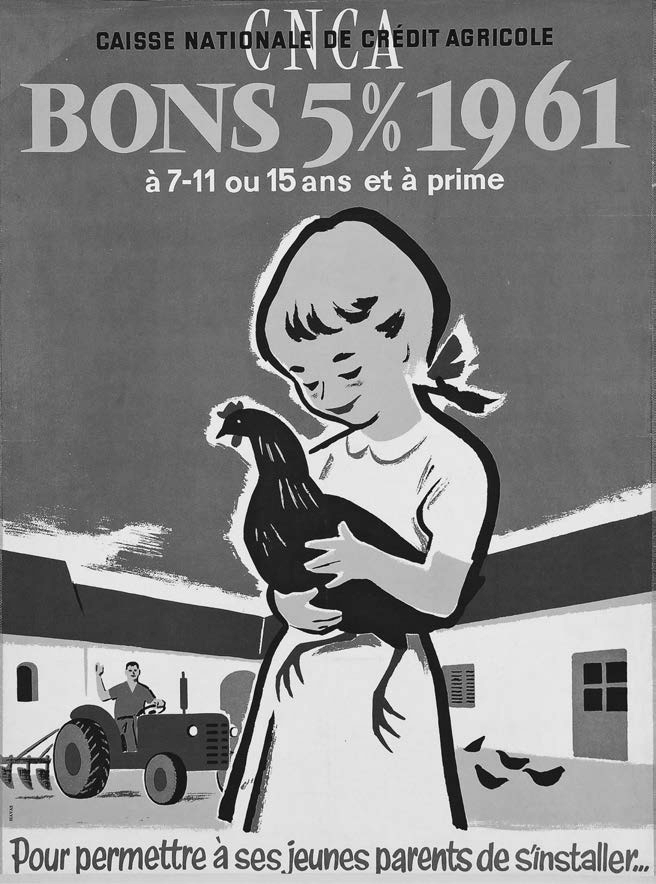

“为了让年轻的家庭站稳脚跟”,法国农业信贷银行以优惠利率提供长期贷款

赢家和输家

在那些仍然没有离开的农民中,成功适应生产主义(productivism)新时代的农民与依靠经营边缘农场勉强过活(如果他们还继续务农)的农民之间,出现了明显的分野。圣卢普位于沙特尔附近富饶的博斯平原,该地的农场主埃弗拉伊姆·格雷纳杜在1966年成为全国公认的现代化农民成功的象征。在回忆录中,这位运货马车夫的儿子讲述了自己的致富之路。1950年,他买了一台崭新的兰茨拖拉机,以换掉购于1926年的破旧的二手福特森拖拉机,并卖掉了一半的马。1957年,在当地SAFER的主持下,圣卢普市镇将1000公顷耕地从3000块整合成300块,令其更适合机械化耕作。格雷纳杜卖掉了余下的马,并减少了雇工的人数。1966年,六十九岁的他凭借一台联合收割机、一台玉米收割机和六台拖拉机耕种170公顷的土地,并期待着在农业中学就读的孙子能接他的班。退休后的格雷纳杜在回顾自己取得的成就时,既满意又自豪。

对于洛泽尔高原上那些饱受风吹日晒、不得不与环境苦斗的小农户和牧羊人来说,情况则完全不同。1960年,在电影《大地上的无名者》中,马里奥·鲁斯波利深入田间地头,或者走入农民的家中同他们交谈。剧烈的变化冲击着这些农民的生活,他们焦虑地寻思着该如何适应。在用长柄大镰刀割草的间歇,三位农民看着下方一对老夫妇费力地用一组牛犁着一块陡峭而狭窄的地,评估着在陡坡上使用拖拉机的可行性。这三个人思考的是如何在他们所珍视的独立与组建合作社的需求(为了更好地销售他们饲养的牛)之间取得平衡。

电影还拍到三兄弟在灯光昏暗的农舍里围着桌子低声交谈,从而揭示了农民社会要想延续下去所遇到的一个最让人头疼、最棘手的障碍。他们中无一人能找到结婚的对象。带着羞愧的神情,他们以无奈的语气讲述了农民的女儿们如何抗拒农民的生活:“即使我们盖起了很现代的房子,她们还是会离开。”比起男性,女性会更快地融入城市生活。“女孩子比我们小伙子要更成熟,这就是为什么她们看到那些来这里度夏的女人是怎么打扮的,会跟着模仿起来。”“她们不想做农民的妻子,觉得这很丢脸。”

社会学家皮埃尔·布尔迪厄来自比利牛斯山山脚下的贝阿恩地区,大约同一时期,他在他的家乡观察到不受欢迎的单身汉是如何在圣诞舞会上被羞辱的。这里的女性也更快地打扮成了城市风格,而男性的话,他们也许可以实现耕作方式的现代化,但仍无法摆脱“农民相”。看到当地女性穿着城市风格的衣服,来自小村庄的年轻人不免开始为自己的“农民性”感到羞耻——不仅是衣着、举止和风度,甚至还有他们的身体。对于鲁斯波利镜头中的三兄弟和布尔迪厄笔下的贝阿恩农民来说,无法结婚也就意味着无法将土地传给自己的孩子,而再也没有什么比这更赤裸地表明他们的生活方式将无法维系下去。

许多法国农民意识到,他们不仅落后于城里人,有时甚至落后于法国和西欧其他地区的农民。1952年,作为教育电视最早的尝试之一,埃纳省的农村居民一起观看了一部关于农村社会危机的电视系列片,共13集,叫《紧急状态》。该片刻画了一系列迫切需要,如改善农村妇女的工作条件和农村住房状况、提高农业劳动机械化程度,以及增加银行贷款机会。战争已经为农民提供了对比自身生存状况的经历。一些当过战俘的人,曾在德国看到过室内管道系统和更为现代化的农场。

20世纪50年代初,随着带薪休假的范围扩大到所有工人,加上汽车的普及,乡村旅游和露营蔚然成风。通过“法国度假屋”(Gîtes de France)这个新组织,农民们可以用农场来提供廉价的度假租赁服务,但他们提供的住宿条件必须达到该组织规定的基本舒适度。城市度假者的期待,以及城市亲戚、退休人员和次要住所购买者的相对富裕,凸显了农村生活的贫乏,并刺激了农民对消费舒适物(consumer amenities)和舒适的渴望。

无论法国城市的住房危机有多么可怕,农村的住房条件都要更为糟糕。1946年,在法国西南部的农场长大的乔治·鲁基耶回到故土,拍摄了获奖影片《法尔比克或四季》。制作影片的笔记显示,这个占地20公顷的农场没有电、自来水、废水排放口,谷仓前的空地上也没有粪池。为满足拍摄需要,摄制组还得费尽周折自己发电。事实上,只是因为摄制组承诺了给农场安装电力设备,鲁基耶的家人才最终同意参与拍摄。

1950-1951年,美国学者劳伦斯·威利在普罗旺斯的鲁西永村待了一段时光,农民住房的整体“寒酸”(与美国相比)令他感到震惊,即便这个地区的现代农场主已经靠为城市种植农产品而变得相对富裕。他指出,他们的房屋“看不到一点现代的痕迹——没有镀铬,没有搪瓷,没有电冰箱,没有深冻冰柜,没有白色的厨房,没有亮丽的浴室”。在两次世界大战之间的那些年,除了用混凝土地板取代土地板,以及提供基本的电力之外,法国的大部分地区就没有什么发展可言。每个地区的情况各不相同:1958年,布列塔尼地区45%的房屋仍使用土地板,而在利穆赞地区,15%的房屋仍使用煤气灯照明,或者仅在餐桌上方安装一个低功率的电灯泡。即使提供了电力,程度也可能非常有限:一个农场可能有足够的电流来为房屋和谷仓照明,但不足以驱动农业机械。电台主持人达尼埃尔·梅尔梅回忆说,都已经到了1968年,法国东南部阿尔代什省的农民用来灌溉蔬菜地的一台发电机,还是用盟军留下的残旧设备制造的。1964年,40%以上的农村住房还没有通自来水,而巴黎大区的这一数字仅为6.8%。农民们乐于告诉来访的记者:“我们不想再住在简陋的小屋里了。”

“很好地适应了中型农场的需求”

年轻的现代化者

全国各地的农民都痛苦地意识到,尽管自己付出了巨大的努力,农业产量也取得了惊人的增长,但他们并没有分享到国家日益繁荣的好处。1949-1962年间,农业生产力每年增长6.4%,而整体经济的增长率仅为5.2%。虽然农民占劳动人口的25%,但他们的收入仅占国民收入的12%。许多人都在为偿还贷款和养家糊口而挣扎。1952年,每五个农场主中,就有两个挣不到法国劳动法保障的最低工资,而产业工人的工资却在上涨,这让农场主更有理由加入逃离农村的行列。到1960年,技术革新和土地整合加剧了仍在从事多作物种植的广大农场主跟法国北部、东部经营生产谷物和乳品的大型农场的同行之间的差距。1959年,56%的法国农场面积仍小于10公顷。从土地整合中受益的主要是规模较大的农场,以及全国农业经营者工会联合会(FNSEA)的主导者——该联合会是法国最大的农业辛迪加,有着社团主义(corporatism)的结构,立场保守。

收入不平等带来的刺痛,以及生计受到的威胁,激发了新一代年轻个体农民投身现代化的积极性。他们成立了全国青年农场主协会(CNJA),以争取被承认为现代专业人士,并争取可以更公平地获得土地。法国政府和这两个最大的农业辛迪加(FNSEA和CNJA)都将注意力放在那些能够满足现代化要求的农场主身上。1957年《罗马条约》通过,法国加入欧洲经济共同体,这迫使法国农场主在欧洲范围内竞争,而这种倾斜的情况只会随之愈演愈烈。法国年轻农场主的挫败感在1961年夏天达到爆发点,当时正是阿尔及利亚危机最严重的时候,朗格多克的葡萄种植者、布列塔尼的菜蓟种植者和奶农举行了声势浩大的抗议活动。许多抗议者曾在北非服过兵役,为了引起公众对他们困境的关注,一些人扬言要使用阿尔及利亚抵抗运动的游击战术。

现代化动力的加强和农民辛迪加组织的动员,合力推动了戴高乐政府采取措施支持年轻的农场主,并帮助中型家庭农场渡过难关。同时,政府坚持要求农场主提高农业生产力。戴高乐政权超越了20世纪50年代杂乱无章的现代化进程,经过与FNSEA和CNJA协商,在1960年和1962年制定了全面的农场法案,其中包括一系列改革和创举,旨在保护本可能会被淘汰出局的中型农场。受到青睐的生产模式变成了由个体农场主(假定为已婚男性)集约式地经营一座中型农场,为食品工业生产商品。这一战略的必然结果是小农阶层被进一步削弱。事实上,可以认为,20世纪五六十年代法国剧变的社会后果,与其说是“农民的终结”,不如说是农民被再造为一个由农业专业人士组成的、拥有自己精英的社会阶层。

(本文摘自萨拉·法默著《再造乡土:1945年后法国农村社会的衰落与重生》,叶藏译,望mountain|广西师范大学出版社,2024年11月。澎湃新闻经授权发布,原文注释从略,现标题为编者所拟。)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司