- +1

和街上游荡的贾科梅蒂先生一起,新年多出门散心

《今晚出门散心去》是青年作家田嘉伟介乎虚构与非虚构的新随笔集,漫笔书写秀山土家族苗族自治县和巴黎之间的日与夜。

这部集子就像一颗洋葱,其表层是纷繁的文学和文化事件,卢梭、艾略特、贾科梅蒂、普鲁斯特、瓦尔泽、康拉德、巴塔耶、巴别尔、瓦莱里、阿尔托等人渐次登场,或热切,或孤寂;剥开这些事件,内里是一层又一层的“我”,这些“我”一次又一次在生命经验的夜晚游荡,将多向度的爱聚合为泪与笑的星丛,引永恒的失眠者走向惊奇的房间。

田嘉伟 著

重光relire|上海社会科学院出版社

贾科梅蒂先生今晚出门散心去了(节选)

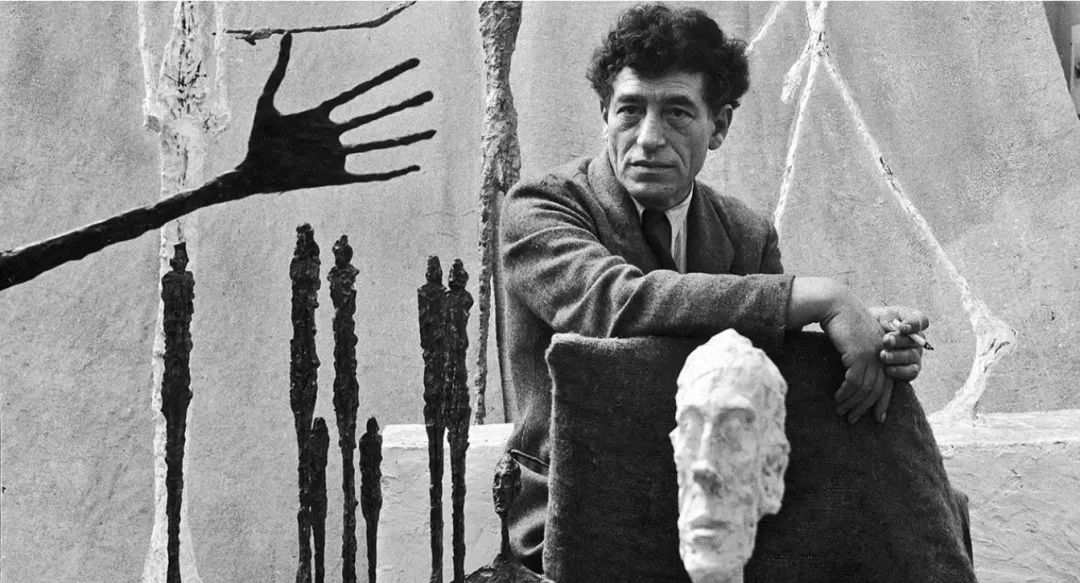

很长一段时间,贾科梅蒂总是彻夜失眠。揽衣,推枕,起身,徘徊,包裹在沾满颜料的灰呢大衣里,踌躇于巴黎的夜色,等青铜的身体在凉如水的台阶一点一点溶解。巴黎是个开敞的牢笼,没有基座可踩,没有战车可登。夜行的动物不知道要去哪,他们彼此疏离,相看生厌。在这些被放大比例的芸芸孤独中,贾科梅蒂体认到了自己更为根本的孤独。

贾科梅蒂镂空的胸廓已经液化为一片枯瘦的山水,直至不再是一个虚构的角色,一个行走的人,而是一道泛着崇光、赏着残花的视线,抬眼就望见瘸腿的幽灵窥淫癖般掀开巴黎高楼的屋顶。贾科梅蒂也是一个透明的幽灵了,断魂的行人遗忘了存在,听不见他的喉音,这种痛苦,比失去亲人而神经衰弱只好在夜里行散的痛苦还要遽迫。他抱着亲手浇铸的人形雕塑,翕动的嘴唇仿佛吸进世间所有的尘埃,穿堂风凿空眼睛,仿佛炼狱才有的惩处。贾科梅蒂抱着一个缩小了比例的婴孩,随时可能将其摔碎。

他总是步履匆匆,摄影师布拉塞在去他家的路上没有看见他。布拉塞没有晚睡的习惯,但这次要为模特的生物钟做些改变。开门的是贾科梅蒂的夫人安妮特。

——您好,夫人,我是来给贾科梅蒂先生拍照的,这是我的名片。

——不好意思,他刚出门散心去了,可能会晚归一点,他让您坐在他画架对面的椅子上等他一会儿。

从1940年代末期起,安妮特便是贾科梅蒂至死不渝的主要模特。画室入口处就有一件未完成的半身像作品,安妮特的面部深深凹陷,狭长的形状又加重了她眼中透露出的紧张感,似乎内心正饱受折磨。她说丈夫前阵子提到:“当我看到各种各样的生命和他们的头,看到地平线上的眼睛和眼睛的弧线,看到水域的分流时,一切都有了一种基础的形式。我不再理解生命,不再理解死亡,也不再理解任何事。”

摄影师布拉塞接过安妮特递给他的水杯,打量着贾科梅蒂的工作室,试着先拍了一些影影幢幢丛生的青铜人像。他刚给作家让·热内拍过照。热内也是贾科梅蒂的模特,他将为雕塑家写出一篇精美的评论,他会说:“美只源于伤痛,每个人都带着特殊的、各自不同的伤痛,或隐或显,所有人都将它守在心中,当他想离开这个世界感受短暂而深刻的孤独时,就退隐在这伤痛中。”

上次贾科梅蒂送布拉塞出门时,他给站在门边的艺术家拍过照。他记得贾科梅蒂和热内都有一张早衰而疲惫的脸,皱纹的线条下垂,应岁月千磨万凿的要求,锋利又疲软。

布拉塞喜欢拍摄夜景,有过美术基础的他对照片的感光和构图很是讲究。1930年代,他对明暗光线的掌握独步巴黎。他的镜头里是斗殴调情的地痞,是风尘卖笑的妓女,是肉体受刑的流浪马戏演员,是青春消逝的小酒馆。夜雨中,一个裙角微扬的背影及其以水台高跟鞋为分界线的倒影,背对着我们,湿漉漉地向着巴黎长街的未来清雅地走去。

住在14区的贾科梅蒂不会拍照,但他的眼睛就是一台相机。贾科梅蒂穿过夜雨中的阿莱西亚街,这个瞬间被另一位街拍大师布列松决定性地捕捉到了。

——您已经到了,抱歉我刚才出去了。

——没有关系,那我们现在就开始吧。

布拉塞卷了一根烟,不需要听解释,他们心照不宣。安妮特已经到楼上就寝了,一会儿有几个妓女模特要来底楼的工作室,布拉塞得抓紧时间。贾科梅蒂坐在凌乱脏污的床上,举起刚完成的一只长臂断手,五根细长的手指朝五个方向孤单地张开;抑或一只手端着自己的作品,另一只手拿着锉刀,工作台上全是碎屑。

贾科梅蒂在给兄弟迭戈塑像时寻找“他我”。这个“他我”是如此切近,以至于贾科梅蒂的处理也变得更严苛。布拉塞在贾科梅蒂身上寻找的是另一个“他我”吗?拍完照后,他们约好下次见面的时间地点,各自游荡进夜的黑暗中。

贾科梅蒂走在夜里,他爱上了一个衣衫褴褛的流浪女。那个女孩几乎秃顶,头上长满肉瘤。贾科梅蒂不是圣人,至少他觉得自己没有那些妓女神圣,只是他约略幸运地见到过众生的平等与美丽。贾科梅蒂喜欢她,但不能娶她,因为他不想被视为爱情里的慈善家。

贾科梅蒂对热内说:“妓女身上让我最喜欢的东西就是她们没什么用处,她们就在那儿,就是那样。”深藏着那些妓院的记忆,他雕塑时与裸体妓女之间的距离,正是这些作品与我们之间的勾连。在这些妓女当中,最让他牵肠挂肚的是他晚年的最后一个情人,最后一个模特,二十岁的卡罗琳。

贾科梅蒂如果还活着,看着在尼斯孤老的卡罗琳,那个被丈夫虐待的女人,怎承受得了内心瀑布般的落差?如果贾科梅蒂从她室内的肖像画里走出来,他想必还会爱她,想必还是会为独占花魁而向催债的皮条客扔出两沓透支的钞票,她的价值远远超过这些铜臭。这个不相信银行,把收入储存在画室角落里,总是把钱乱扔一地,和妻子为财务争吵不休,让访客以为他花钱大手大脚的贾科梅蒂,顶着蓬乱的白发,愿意千金散尽为卡罗琳买最新款的敞篷轿车。卡罗琳,不知道是哪个伤害过她的男人为逃离家乡的她取的艺名,她早就忘记了那些只相处了半个钟头的男人,她的心里只有贾科梅蒂,她要成为贾科梅蒂这个花花公子唯一的卡罗琳。

——布拉塞先生今晚出门给贾科梅蒂先生拍照去了。

——真遗憾,麻烦您告诉他一个也喜欢普鲁斯特的读者曾来过。

走出布拉塞位于卢森堡公园附近的家,我又乱步于巴黎的街头,看着没有完全熄灭的晚霞的影子,看着塞纳河上摇曳徐行的孤帆。布拉塞说过,巴黎的城墙是世上最大的博物馆,墙上是他一生执迷不悟的涂鸦。

......

匈牙利人布拉塞二十五岁来到巴黎时,只身一人,住在蒙帕纳斯。他对“拾得物”有着特殊的爱好。他尤其喜欢从沙滩上拾得的鹅卵石。这些鹅卵石有着多种多样的形状,有的像人的身体,有的像游鱼、飞鸟,像脸庞。他曾说:“大海是一位善于创造奇迹的雕塑家。”布拉塞的鹅卵石承载着雕塑诞生之初的模样。在他用鹅卵石为朋友毕加索和艺术品收藏家沃拉尔创作的肖像中,已有如同摄影师捕捉模特那般极度的注意力。见过贾科梅蒂的雕塑后,他把自己的创作从雕塑转向摄影。

虽然父亲曾在索邦大学教书,但布拉塞几乎不会法语,他通过阅读普鲁斯特来学习这门语言(“二战”期间,热内也通过阅读普鲁斯特来提高自己的法语)。两年前,这个五十一岁的法国人去世了,他的弟弟在整理他的遗稿,刚刚出版到第五卷:《女囚》。布拉塞喜欢这一卷。美国人米勒——布拉塞的好友,他称布拉塞为“巴黎之眼”——也喜欢这一卷。

那天我约了布拉塞一起去奥斯曼大街拜访普鲁斯特。摇过铃后,开门的是普鲁斯特最忠实的女仆塞莱斯特。

——普鲁斯特先生今晚出门散心去了。

——您知道他大概几点能回来吗?我们是他忠实的读者。

塞莱斯特摇了摇头。我们只好怏怏而归。布拉塞手里握着自己去世后出版的遗作《受摄影影响的马塞尔·普鲁斯特》。

跟罗兰·巴特一样,布拉塞也关注普鲁斯特与照片的关联。照片在普鲁斯特的生平、作品和思想中都起着至关重要的作用。1973年,布拉塞卧病在床。他断断续续撰写这本书也有十来年之久,直到弥留之际。

年轻时的普鲁斯特也是喜欢在镜头前“搔首弄姿”的翩翩公子,还把照片分发给朋友们或出版社珍藏,等有一天印在自己著作的扉页上或他人的回忆录里,但凡参观过贡布雷故居的游客都有这个直观。这些照片的艺术质量不见得有多高,但正如大多数作家对照片的使用,它们帮助作家记忆,通过对照片的叠加、比较,去重构一个人际的世界。尽管普鲁斯特认为单张照片还不是自足的艺术,但借助那些洗过化学浴后在暗房里显影的银盐底片就会发现:原来,小提琴手莫雷尔是看见了夏吕斯男爵的照片,内疚与恐惧一时涌上心头,才逃逸的;原来,阿道夫舅公的“红衣女子”萨克里邦小姐就是斯万的妓女情妇、吉尔贝特的母亲奥黛特。

照片在《追寻逝去的时光》里无处不在,歌剧名伶拉贝玛的照片,以及盖尔芒特公爵对马塞尔说起的照片:“斯万过会儿要来给她[夫人]送他的马耳他骑士团钱币论文的校样,更糟的是,还要给她送来一张印刷有钱币正反面的大照片,谁知这张大照片会引发夫妻不睦。”视角的切换、观察的取景、叙述的角度,尤其是潜像和“非自主记忆”之间的相似性和隐喻,于刹那见永恒。

贾科梅蒂在提到《城市广场II》时说:“像蚂蚁一样,每个人看起来都在朝着只有自己知道的方向移动。他们彼此擦肩而过,并不看对方一眼。或者说,他们是在绕着一个女人走动。一个一动不动的女人,和四个或许将在走动中与这个女人产生关联的男人。”

潜意识的力量让夜晚成为我们的暗房,于是要有光,这光来自街道的电灯,来自汽车的前灯,也来自我们交织的目光。世界在今晚的巴黎瞬时冲洗出一部自足的相册,照见几个“非自主记忆”起来的孤零零在夜里出门散心的人类身影,有贾科梅蒂,有布拉塞,有普鲁斯特,有我,有你。

新媒体编辑:郑周明

配图:贾科梅蒂画作、雕塑

原标题:《和街上游荡的贾科梅蒂先生一起,新年多出门散心》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司