- +1

思考活动不是少数人的特权,而是每一个人永远可运用的能力

人们必须在善与恶中保持对真实的忠诚,所有对真理的热爱都来源于此,所有对生而为人的感激也来源于此。——《我想理解:汉娜·阿伦特访谈与书信》

阿伦特作为一名极富洞察力和原创精神的思想家,在她去世之后的半个世纪里,声誉非但没有折损,反而节节攀升,几乎成为享誉世界的“学术明星”。甚至,在中文世界,哪怕没有读过阿伦特任何著作的人,也能随口说几句她充满激情的犀利金句——而危险与误判,也就随之而来。最初让我警醒的是在某个微信群里,一位平素以博学聪明著称的学者,在向一位普通中学老师表达他的傲慢与偏见时,引用了阿伦特最广为人知的政治学概念“平庸之恶”。他想当然地认为那位中学老师资质平庸,那么她就是阿伦特概念中“平庸之恶”的生命主体。

汉娜·阿伦特

这有悖阿伦特的意思,更是曲解了阿伦特的立场。阅读并理解汉娜·阿伦特的原作似乎成为一种必然需求,尤其在今天以哈战争的时刻。阿伦特曾经在给诗人奥登的信中这样说道:“思考活动作为人生的一种自然需要和意识中的差异的具体化,它不是少数人的特权,而是每一个人永远可运用的能力;同样,不能思考也不是那些缺乏脑力的众人的特权,而是每一个人——科学家、学者,包括其他从事心理研究的专家——经常存在的可能性,他们逃避这种其可能性和重要性被苏格拉底首次发现的与自己的对话……思想风暴的表征不是知识,而是分别善恶、辨识美丑的那种能力。而这在那罕见的危机时刻的确可能阻止灾难,至少对我来说如此。”可见,在阿伦特那里,知识分子并不天然拥有思想的特权,普罗大众也并非“平庸之恶”的主体。阿伦特之所以会有这样的“平民”立场,可能跟她看透了德国知识分子这个精英群体的政治表演以及与希特勒的合作有关。在采访中,她直言那些朋友的背叛让她难以信任他人,而她在与雅思贝尔斯的通信中也曾讨论过海德格尔的重大道德问题,他们认为海德格尔缺乏某种道德敏感性。

如今,阿伦特的面孔与金句大家越来越熟悉,但是似乎真实的她以及她的思想却如云如雾了。非但一些学者对她的句子随意使用,便是一些普通读者也越来越爱用她来为思想“装点门面”,阿伦特始终强调她“想理解”,令人尴尬的是大家似乎并不想理解她。

阿伦特绝非寻常书斋型学者,她的一生总是积极投入到政治现场之中,哪怕仅仅做个“旁观者”,她也绝不脱离社会历史现实。她出生在汉诺威的一个工程师家庭,3岁起成长在康德的故乡柯尼斯堡。她的家庭按照她的叙述父亲早逝,母亲给了她极好的家庭教育,她在小时候并未意识到自己的犹太人身份,因为那时的她仅仅是作为一个人生存在这个世界上,而非作为某种身份的人存在。母亲从不提也不强调她们的犹太人身份,少女时期的身份政治“启蒙”来自街头充满歧视偏见与恶意的孩子们,正是因为别的孩子们的辱骂,她才第一次意识到自己是犹太人。“这些体验是我在艰难困苦中获得的。我的家庭环境让我变得很天真。”

阿伦特一生的命运都与这个身份紧密相连,我们几乎可以这样说,阿伦特的重要思考都是在德国文化与犹太人身份之间的罅隙中进行的。在与她的恩师雅思贝尔斯的通信中,她多次提及讨论了自己的身份以及作为犹太人的命运。“当人们谈到犹太人时,基本上说的不可能是几代人都在德国的少数家庭,而只能是从东方涌入的犹太人,他们周而复始地接受同化的过程。德国的昔日辉煌是您的过去,而哪些是我的过去,这很难用一个词形容;正如任何明确的说法——无论是犹太复国主义者、被同化之人还是反犹太主义者的说法——都只会掩盖现状中的真正问题。”

提到德国对她的影响,阿伦特会说只剩下语言——毕竟犯错的不是德语,她只是阅读德国的哲学和文学作品而已。对此,雅思贝尔斯在回信中说:“这种明显带有德国特征的伎俩是多么地滑头啊!你由于自己是一名犹太人而企图与有关德国的一切划清界限,我觉得有些怪怪的。”

应当说读书时候的阿伦特倾心的是哲学与神学而非政治学。她的博士论文就是一部关于圣奥古斯丁与爱的概念的著作。是什么让她发生了重大转变,弃哲学而转向政治理论的呢?她在一个电视访谈中揭露了谜底——她因参与犹太组织的政治活动于1933年被捕,随后被释放去了巴黎,并在那里积极参加各种救助行动。她说并非是因为1933年的国会大厦纵火案,而在1931年的时候,她就敏锐地感觉到希特勒将会被推到权力中心。在德国那样的时代氛围中,她想不关注政治都难。应当说是她的个人生命经验以及犹太人的民族命运,让她走上了研究政治理论的学术道路。也正是犹太人的身份,某种“二等公民”的辛酸往事,以及被排挤,没有政治权利等经历,成为她日后对黑人、女性等身份主体的关注起点。

整个德意志第三帝国的意识形态及其犯下的罪行,成为伴随她一生的思考原点。在接受采访时,她反复强调“我想理解”,并认为思考和写作就是她“理解”的方式。用她自己的话来说,她尝试着以“历史学家和时政评论员”的身份参与了那场艾希曼的世纪大审判,并因为报道的内容让自己深陷舆论漩涡,甚至一些朋友也对她不解与不满。因为在她的文章中,她批判了在大屠杀的过程中,犹太人尤其某些犹太组织的配合。这让犹太人非常不满,认为她同情德国背叛了自己的民族。对此,她在一封写给以色列教授肖勒姆的信中说了这样一段著名的话:“我从未爱过任何民族或集体,无论是德国人、法国人,还是美国人,或者工人阶级或其他什么人。实际上,我只爱我的朋友,完全没有能力进行其他的爱。”

她甚至在给雅思贝尔斯的信中表达了某种生命安全的担忧,担心犹太人的极端民族主义会做出极端的事情来。即便“众叛亲离”,她依旧不改变自己的立场,展示她独立知识分子的良知与勇气。在回复肖勒姆的信中,她还说了这样几句极为重要的话:“我不清楚您为什么把平庸的恶这个表述称为口号。据我所知,从来没有人使用过这个词;但这并不重要。我现在确实认为,恶永远只是极端的,但绝不是激进的,它没有深度也没有魔性。正是因为它像真菌一样在表面继续生长,所以可以破坏整个世界。而只有美好的东西才是深刻的、激进的。”

“从来没有人使用过”的平庸之恶一词,倒是很好地证明了阿伦特作为一名杰出思想家的独创性,正如她所欣赏的孟德斯鸠在《论法的精神》扉页上引用的那句奥维德诗句——“无母之子”,自信自己作品的独创性。她没有将艾希曼写成魔鬼,他就像我们熟悉的某个邻人,而这正是“平庸之恶”的恐怖之处,也正是她的天才揭示才得以反省我们的判断,并警惕自身不去思考,将思考的重负随意抛掷的危险。

阿伦特论及艾希曼的时候这样说:“人们不能接受是一个可爱的小丑在迫害人,他甚至不是疯子或特别邪恶的人。”

阿伦特自博士论文之后的写作,多与自己的民族身份和文化身份之间的摩擦有关,我们也可以说她一生几乎纠缠于德国文化和犹太人身份,她热爱德语,她提到自己的来处是德国哲学,她喜欢背诵德语诗歌,她与众多德语作家交往,在流亡美国后,热心地担负起卡夫卡、本雅明、布洛赫等德语巨匠的编辑工作。

理解阿伦特的一个重要关键词便是人文主义,她总是特别欣赏两种人:一种是在公共生活中积极行动的人,另一种则是保存世界的人,譬如艺术家、诗人、小说家……

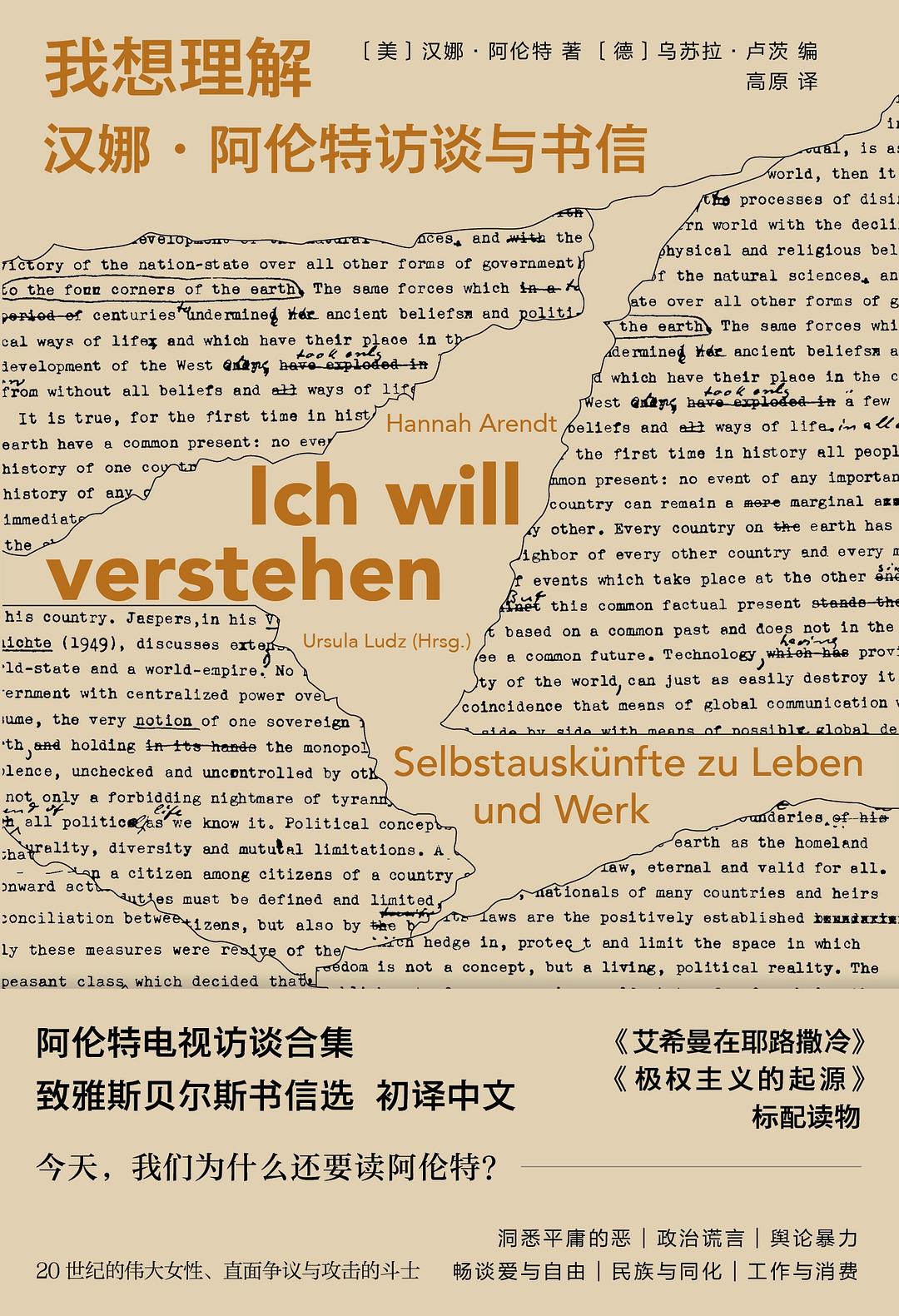

《我想理解:汉娜·阿伦特访谈与书信》

这本《我想理解:汉娜·阿伦特访谈与书信》的出版,为我们提供了某种“现场”观众的入场券。无论是访谈还是书信,这种交流都带着现场性,它是两个不同背景不同生命经验的人的沟通,这个过程便是尝试理解的过程。

在1965年的一封信中,她写下这样的话“人们必须在善与恶中保持对真实的忠诚,所有对真理的热爱都来源于此,所有对生而为人的感激也来源于此。”或许,我们可以将这看成是她的一生总结。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司