- +194

魔都后摇史

后摇(Post Rock)现今是摇滚乐的一种主流曲风,起码在本世纪可说是显学,显到有老兵易帜、新军树旗,说我们要做后摇,会让一部分耳朵觉得俗气、烦腻。

维基百科认为后摇始于上世纪八十年末,正因为历史不长,研究它在上海的传播相对容易。

在我看来,国内最早做后摇的不在上海,但上海有两支乐队(“布拉格”“戈多”)堪称中国后摇的第一梯队,够不上领军人物,说是老前辈绝不为过。

中国后摇的第一人应该是窦唯。他曾经间接“认可”过这个观点。那是一九九九年的六月八日,地点位于北京的CD Café。当晚,窦唯与译乐队做了一场小型演出。时值专辑《幻听》的录制前夕,抽空与歌迷一聚,就窦唯而言,是乐风探索的一次全新亮相,也有暖身之意。他们翻唱了英国乐队Bark Psychosis的四首歌。

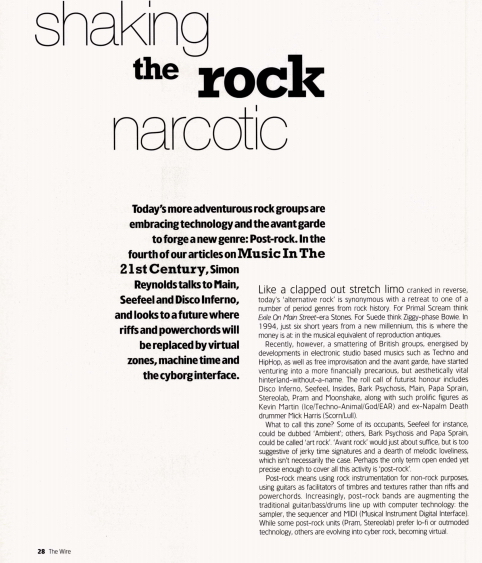

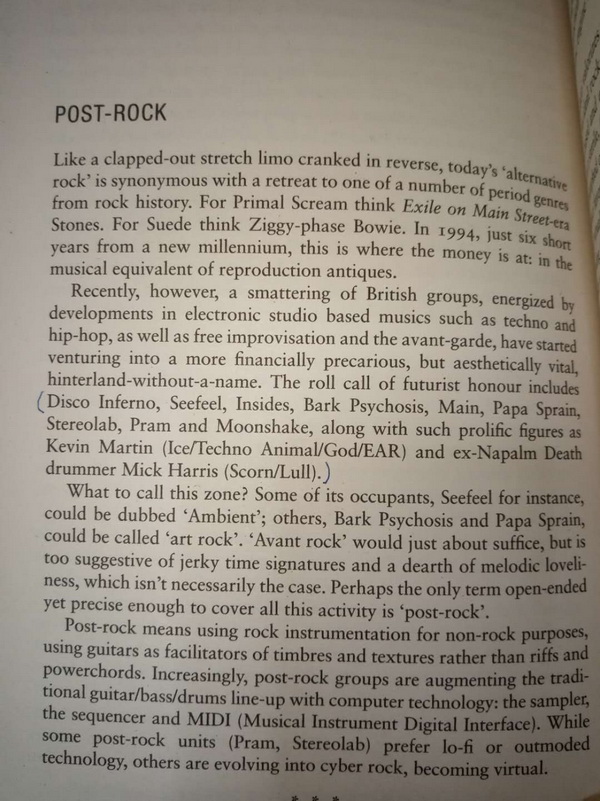

说起Bark Psychosis,不得不提乐评人Simon Reynolds,某种程度上,后者是后摇美学的奠基人。一九九四年,他为音乐杂志Mojo的三月刊撰文,评论Bark Psychosis的新专辑《Hex》,文中提出“Post Rock”这个概念。不久,在更前卫的音乐杂志Wire的五月刊,他开启了更广阔的美学搜捕,将Seefeel、Disco Inferno、Insides、Bark Psychosis、Main、Papa Sprain 这些乐队纳入后摇版图,纵横捭阖。Seefeel可以贴上氛围音乐(Ambient)的标签,Bark Psychosis和Papa Sprain不妨称作艺术摇滚(Art Rock),Simon觉得,叫先锋派摇滚(Avant Rock)流于表面,于是,他大胆倡言,为了将这批乐队以及相关现象一网打尽,“Post Rock”也许是唯一的正选。紧接着,他给这种新物种下了定义:“后摇滚意味着用摇滚乐器达到非摇滚的目的,使用吉他,不为演奏连复段(riffs)或强力和弦(power chords),而是为了音色和纹理的促进。”

Simon的这篇文章流布深远。本世纪初,当我还沉迷于英伦吉他摇滚的时候,上海的打口碟市突然涨潮,涌上来一波波的日版唱片,某顾姓前辈盯着一个叫Thrill Jockey的厂牌,照单全收。那些日版唱片基本上都有侧标(Obi),通常会出现“佐々木敦”的名字。前辈说他是日本乐评界的怪神,主攻后摇、实验电子,还说自己疯狂地爱上了后摇。我很费解。“因为后摇旋律好啊!”他解释道。我又问:“到底啥叫后摇?”他说:“用摇滚的乐器,做完全不摇滚的音乐。”话说完不到两年,前辈就移民了,就此失联,好些年了,我偶尔还会想起他,我听后摇等于是他带出来的,如果没猜错,他的后摇定义是从Simon Reynolds那里拷来的。Simon呢,自认为创造了一个新的流派,甚至“Post Rock”这个说法也是他的发明,直到〇五年夏天,他在博客上改口,说“Post Rock”一词早至一九七五年就出现在美国记者James Wolcott的文章里,对象是摇滚老炮Todd Rundgren,好在指向完全不同。同样,随着后摇的影响日益壮大,他的族谱也不断往前推,有说Public Image Ltd的专辑Metal Box有后摇精神,也有评论指出,David Bowie的专辑Low如果晚二十年推出,会被认为是后摇。

研究中国的后摇必然也有类似的滴血认亲。就我目前的听力所及,达明一派的《情探》可以说是国产后摇的鼻祖。这首歌收录在专辑《我等着你回来》,一九八八年一月发表,与后摇的关联在于吉他的另类处理,最明显的莫过于两分钟起的一段间奏,刘以达大概是想用吉他弹出琵琶的感觉,如今听来,倒有加拿大后摇的风韵,那种冗长如交响乐乐章的展开部,一个旋律动机在急速弹拨中积蓄能量。

无心插柳,我相信窦唯在翻唱Bark Psychosis的时候也没有后摇的概念,只是出于对音乐本身的欣赏。有兴趣的读者不妨找出那段视频,再试听Bark Psychosis的专辑Hex。前三首歌比对着听,你会发现,大到吉他音色、鼓点节奏,小至铃鼓切入,甚至于窦唯的英语演唱,复制得相当漂亮。

三曲演毕,素来寡语的窦唯开始了其人生罕见的漫长演讲。“我不知道应该怎么翻译这个乐队。Bark……Psychosis!我查字典,我英文不是那么——Bark是狗叫;Psychosis是精神病。”窦唯继续向台下求助,该怎么翻译。“随便!”有男声在喊。“随便?”窦唯笑了,居然笑得那么灿烂。“好像没什么关系哦?”

没完!窦唯继续讲解,评介下一首要演的歌,歌词及意境。“已经凌晨三点,我们不知道去哪;只是开着车,只是快速地开车,到一个地方,接下来,向西的路,延伸,把你,把你,抓回来——就是这么个意思!”窦唯最后概叹道:“洋人的东西本来……比较奇怪,但是之前的东西,和我们现在挺像的。现在凌晨三点,不回家的人太多了!”

窦唯的这段独白,如此坦诚,却又神秘难测。他详解的那首歌叫Big Shot,原版歌词与他的转述相差极微,连断句的节奏都恰到好处。

“但是之前的东西,和我们现在挺像的。”

我愿意沉醉在窦唯的这句话中,在“但是”和“之前”之间插入“Bark Psychosis”,再点播《幻听》专辑,尤其是第九首《爱被爱》,许多Bark Psychosis的基因在回响,如同吉他的延时(delay)效果,还有后摇标志性的静动静套路。

1

如果说中国后摇是从模仿Bark Psychosis起步的,那么上海后摇的诞生,一大原因是Godspeed You! Black Emperor(编注:简写为GY!BE)的空降。这支加拿大后摇天团“登陆”申城是在二〇〇〇年(编者注:此处并非指GY!BE来沪演出,实际上GY!BE首次来沪演出是在2013年4月)。

二〇一八年的一月十一日,我和“布拉格”乐队的吉他手谢立治做了一个访谈。“布拉格”的前身叫“布拉格之春”,一九九八年在复旦大学组团之时是带唱的,主音歌手叫尹达,其他成员包括张安定(吉他)、谢立治(贝司)、戴征骏(鼓)。谢立治钟意偏抽象的音乐,不喜欢Bob Dylan。“传统我们听到的东西表达的意愿太强,那么看你的歌词就好了,(Bob Dylan的)音乐又不好听。所以我们后来觉得要表达什么不重要,重要的是为听众创造一个场景,他的理解是什么,比你要表达什么更重要。”谢立治这样解释乐队为什么后来会往无浪潮甚至纯器乐的方向发展。

“布拉格之春”在一九九九年突然没有唱了,照谢立治的说法,变得有点像噪音配乐诗朗诵。“在那种情况下,用人声唱词能做的事不太多了。”储智勇说。储智勇是天津人,复旦九八新闻系的,一九九九年加入“布拉格之春”,弹贝斯,把谢立治解放出来做另外一把吉他。说起储智勇,国内的摇滚乐听众更熟悉他的网名“伍叁伍伍”,因为他后来和王硕创办了“坏蛋调频”,还是复活后的《摩登天空》杂志的主编。

在上海采完谢立治,两个月后,我去了北京,某个下午在摩登天空的总部见到了储智勇。“乐队一九九九年到二〇〇〇年前后换了好几个地方排练,最后定在了复旦南区的海德格尔咖啡馆二楼。每周末上午去排练,无浪潮、实验音乐,二〇〇〇年那时候有点迷茫。”他说乐队成员当时疯狂地都在找新东西听,排练的时候也在疯狂地尝试,但是,突破很难。“张安定那时候狂听巴托克、勋伯格、菲利普·格拉斯,极简的,抽象的,Sonic Youth有一套调弦大法,他也深入研究过。”储智勇说,在二〇〇〇年接触到那批后摇之前,自己主要听的是一些老迷幻、朋克、后朋克,还有Sonic Youth。“GY!BE,Tortoise那批东西的出现,其实给了我们一个特别明确的梳理,之前瞎实验的那些东西,一下子有条理多了。”

“最早是GY!BE。”谢立治回忆,“听了以后我再借给我们乐队的人听,大家觉得那就是我们一直想要做的音乐。”

GY!BE的唱片是怎么来的?

谢立治有一好友,不是复旦人却常跑复旦,他们通过麦田剧社相识,某种程度上,那个人是最早在上海系统性介绍电音、后摇的推手,他叫林剑。

“我听电子音乐是因为林剑的节目。”上海的电音旗手B6直接扔给我这个结论。一九九七年,乐评人、诗人孙孟晋给林剑一个机会,在FM 101.7的《蓝调之夜》节目制作一部分内容。“我是冲着老孙(介绍摇滚乐)去听的。”B6说,“没想到主持人换了,改成了李欣,有一天,连节目的口味也变了,我也是后来才听说的,电子的那部分是林剑做的,就是每周四晚上,老孙给他一些时间段,他专门介绍电子。我最早听Aphex Twin、Plastikman、Laurent Garnier就是通过这档节目,完全是新开了一扇窗。”

“我最早介绍后摇就在那档节目,当时放了Tortoise。”林剑回忆。对于推广带来的所谓贡献,他不以为然,“应该说是互联网改变了上海的音乐。”他自视互联网的早期受益者,因为喜欢音乐,因为上网早,所以新鲜事物提前接触。

林剑高中时爱写诗,大学期间为《音像世界》杂志供稿,头一篇是编译Tori Amos的封面故事(《跪乞在神殿下的唱诗女孩》,一九九八年第九期,P8-11)。我查阅了那之后的《音像世界》,在一篇报道R.E.M.乐队的文章里(《三人行继续上升!》,一九九九年第二期,P18-19)找到了“后摇滚”三个字——“专辑的开场曲‘Airportman’(机场人)是极为大胆的曲子,间乎芝加哥前卫的后摇滚风格……”

1999年下半年,《摩登天空》杂志第二期的MCB部分,Post Rock都是直接出现,并不翻译。

鉴于《音像世界》当时在国内是摇滚乐领域贡献最大、最新潮的刊物,加之《摩登天空》杂志创刊是一九九九年五月,而《音乐殖民地(MCB)》的合作内容喜欢直接用英文“Post Rock”,我怀疑一九九九年第二期的《音像世界》是“后摇滚”这三个字在内地印刷品上的处子秀。

一九九九年末,《音像世界》预备改成“IN”和“STAR”两本,把摇滚和流行分开做,“IN”缺人手,林剑由此加入。《音像世界》的稿件压力很大,有一些需要编译,林剑希望谢立治帮忙。谢立治化名谢尘,翻的第一篇文章就是GY!BE,专辑F♯A♯∞的碟评(《来自加拿大的电子挽歌》,二〇〇〇年第八期,P32-33)。

“这是我第一次正儿八经地接触后摇这个概念,听的过程比较震撼。”谢立治说,相关唱片是林剑通过正版渠道订的。“我们乐队的人听完之后,把GY!BE的音乐段落切开来分析,一类是背景声采样,我们当时没有技术手段,但一直在做;第二类是乐器的异响,譬如打火机、螺丝刀,在听GY!BE之前我们也有尝试;第三,也是对我们影响比较大的,就是GY!BE打破了传统的配置,三把吉他,两把贝司,两套鼓,还有弦乐,而我们当时只有四个人,在声响上的可能性还不够丰富。”这也是“布拉格”后来吸纳李颐(键盘)进乐队的原因,她会弹钢琴,就当是弦乐的替补,排练之后呢,他们发现钢琴的加入把旋律和结构相对固化了。

林剑推荐的后摇八大代表性专辑

林剑在《音像世界》评介后摇的代表性乐队Tortoise(2000年3月刊P40-41)。

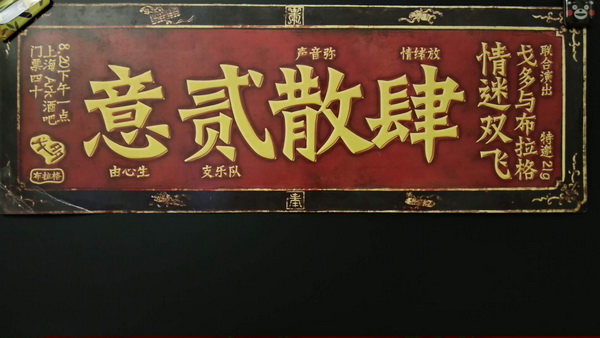

尹达被边缘化,“布拉格之春”解散,其余成员组建“布拉格”,定调做后摇,时间来到了二〇〇二年,同时期,上海还有另一支重量级乐队也在大张旗鼓地转做后摇。

2

和“布拉格之春”一样,“戈多”作为乐队的名字非常文艺,极具悲剧色彩。这两支上海乐队还有一点相似,早年都喜欢后朋克,后转无浪潮,偶遇GY!BE,相继汇入后摇的新浪潮。

“戈多”更早组建,在一九九七年的夏天,吴峻(吉他)是核心,在此后的八年里,乐队成员进出频繁,他苦苦看守,换句话说,一直在“等待戈多”的那个人是他。

谢立治和吴峻的关系匪浅。“高中的时候,吴峻在我们学校(复旦附中)门口卖过打口带,我们还一起去曲阜路三兄弟那里买磁带。”谢立治说,相熟以后,自己周末常骑着自行车去吴峻家里挑货,一边挑一边听。“我还在‘戈多’弹过一段时间贝司,一九九九年在Rojam Disco演出,当时‘戈多’还没做后摇,还是无浪潮。”

“布拉格”还是“戈多”,谁是上海最早的后摇?抑或别的选择。这个问题暂时无解。“唯一能够确定的是。”吴峻说,“我们做乐队比他们早。”谢立治有同感,他更强调两支乐队的差异:“我们钢琴用得比较多,他们更加偏传统的吉他贝斯鼓,总体上偏Mogwai,我们觉得Mogwai的安静爆炸安静太套路。”吴峻无法苟同。“我们做后摇的时候其实只听了GY!BE,Mogwai是很后面才接触的,一些大牌的后摇乐队,差不多迟至二〇〇四年才听到。”在吴峻看来:“‘布拉格’因为有一个键盘手,没有狂躁和爆发,曲子都比较平静。”还有一点差异,谢立治因为编译GY!BE的文章,对后摇的概念相对明确,而吴峻主导的“戈多”号换航,完全只是出于对某种新音乐的爱慕与向往。“老实说,我们在做后摇的时候,根本不晓得后摇是什么定义。”吴峻说。据他回忆,后摇在上海的乐队圈子里传开,都是因为听到了GY!BE,主要发生在二〇〇一至〇二年间。吴峻的情况是被吴建京安利。

“在广州开往上海的火车上。”吴建京说,“我给吴峻听了那套双张的专辑(《Lift Your Skinny Fists Like Antennas to Heaven》)。”

参考吴建京、吴峻的回忆,以及香取义人的中国摇滚网,可以钩沉出GY!BE撞上“戈多”的大致时间。“戈多”在深圳的“无心快语”酒吧演出是二〇〇一年二月十七日。“规模蛮大的摇滚音乐节,在我们之前登场的是Beyond的鼓手叶世荣。”吴峻说,“第二天我们去了广州,和(乐评人)邱大立吃了午饭。”“然后去了当地的北京路。”吴建京说,“类似上海以前的华亭路市场,去买便宜衣服,差点误了回上海的火车。”他们两人对那个下午的印象如此深切,一是因为差点误了火车。“我记得第二天还是工作日。”吴建京说,他当时在一家网络公司上班。二是因为同行的孙孟晋买了一颗大榴莲,搞得火车车厢上都是气味。“我们装作不知道。”吴建京说,“在卧铺靠窗的座位,我随身带着一包刻录碟,里面就有Godspeed,我给吴峻听。”

吴建京那时并不理解后摇。他说GY!BE的刻录碟在上海出现是二〇〇〇年的下半年(注:应为年底,那套专辑的CD版,国际发售日是十一月八日)。“当时很贵,有点类似拷带,复印的彩色封面,可能是朋友推荐的,具体为什么买不记得了。”B6也佐证了这段历史,认为那套双唱片的引入影响了一批人。但在他的印象里,那是一套盗版盘,盘的制作有问题,某首歌跳音明显。我请教了好些资深乐迷,关于盗版流水线出的GY!BE,普遍认为要到二〇〇四年才在国内问世。“肯定比二〇〇四年早。”B6对这个问题有他的坚持。二〇〇一年底,他随“戈多”参加“昆明现代音乐节”,认识了一些外地的乐手。“杭州的李剑鸿特别喜欢Mogwai,长沙的李勇(落乐队的主唱)特别喜欢Low。”B6记得,当时大家已经有在交流后摇。

吴建京否定自己对“戈多”的后摇革命有催化作用。“这只是反映了当时我们探索音乐的方式。”他说,“从地下流传的碟片开始,通过朋友之间的传递,根据自己内心的喜好再深入挖掘。”他在“戈多”待了大概半年多,从二〇〇〇年下半年吕伟(主唱)离队直到二〇〇一年四月“惊弓之鸟”的告别演出。“惊弓之鸟”才是吴建京在上海摇滚圈的主战场,他是这支后朋克乐队的主唱,有一阶段,乐队没地方排练,经常去“戈多”的排练房玩。吴峻觉得,“戈多”换了那么多乐手,有一个原因蛮重要的。“我从搞乐队开始一直就做‘戈多’,而且一直有自己的排练室,这样就容易聚集人,其他朋友来玩,或者来排练。”

吴建京加入“戈多”纯属帮忙。“当时‘戈多’接了一个商演,在淮海路的巴黎春天门口,好像是海尔空调的演出,需要有人唱歌。”吴建京说,“我们翻唱The Cure、Red Hot Chili Peppers,二〇〇〇年底,台下好多民工看得很开心,主持人是(加拿大的)大山。”吴峻的回忆更滑稽:“本来定好让我们演两场,结果上午演完,主办方嫌我们太吵,就不给演了。

吴建京当时在“门口网”上班,常熟路附近,自己家住虹口,还经常跟着“戈多”在嵩山路排练,晚了就和吴峻一起在排练室打地铺。他记得有次吴峻睡前洗脸,放Sonic Youth的专辑《NYC Ghosts & Flowers》,已经显露出未来的后摇气质。“洗到一半,手就不动了,悬在水面上,整个人很专注,像凝固了。”吴建京说,“他让我听这段,说这段特别好。”这种缓慢的纯器乐风格已经征服了吴峻,头一回在“戈多”的现场彰显便是深圳的那次演出。

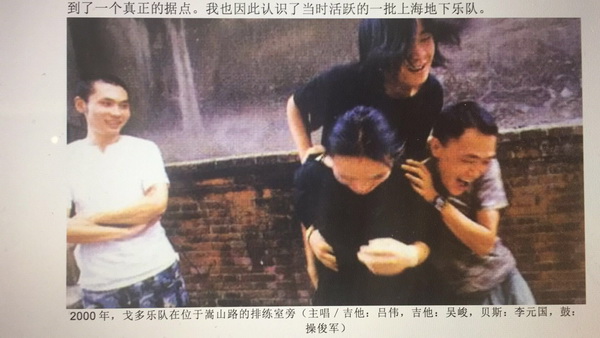

深圳演出留影,前排左起:李元国(贝司)、吴建京(吉他);后排左起:操俊军(鼓)、孙孟晋(客座人声)、吴峻(吉他)

“我们在深圳演了一整场的纯器乐,除了两首加了老孙的人声。”吴建京说,“这种音乐和‘戈多’之前攻击性很强的风格差异很大,很明显开始转型,没有后摇那么慢,但已经是一层一层的器乐往里面铺,一个引子开始,即兴性很强,一首歌十几分钟。”

次日是礼拜天,广州,下午,一列开往上海的火车,卧铺,榴莲刺鼻——仿佛命中注定,吴建京推荐吴峻听了GY!BE。

3

吴建京和B6都是“戈多”的过客,某种程度上,B6进“戈多”是接吴建京的班,后者在二〇〇一年年中去美国留学了。

“我那时候有两个方向,一个是自己做电子,还有一个是搞乐队。”B6回忆。他的口味当时比较前卫,喜欢Throbbing Gristle,如果搞乐队,只想做一些极端的、不怎么摇滚的东西。“当时摆在我面前的选择还挺多的。”B6说,“吴峻要让我去‘戈多’,操俊军想让我去Junkyard。”B6很早就认识吴峻,是他的打口客户,也看过“戈多”的演出。“说实话啊,那个阶段的上海乐队,我最喜欢的就是‘戈多’,我是他们的粉丝,如果要做乐队最想加入的就是‘戈多’。”

Junkyard和“戈多”后来B6都参加了,都是以吉他手的身份。“但是我那个时候吉他弹得很差。”B6说,“Junkyard我能理解,那个不需要什么技术,但是‘戈多’就让我很费解,吴峻觉得我的吉他弹得很对路,是他要的后摇的感觉,让我担任第一吉他,然后自己转弹键盘。”

“找B6是因为他路子比较对。”吴峻说,“弹键盘是因为二〇〇〇年开始在琴行上班,接触了很多合成器,对特殊音效感兴趣,键盘对我来说不是钢琴,是一个效果器。”

加入“戈多”之前,B6听的后摇主要是两支乐队——GY!BE,还有Tortoise。“我和吴峻谈的时候都提到了GY!BE,他很明确地跟我表达了做后摇的决心,还说如果玩后摇,我是唯一支持他的人。”操俊军不久便离队,鼓手改为冯皓,这时期的“戈多”阵容缩至四人。小说家棉棉推荐,乐队一度接近为某部电影创作配乐。“导演叫程裕苏,帮棉棉拍过电影,他来排练室看我们排练,说感觉蛮配的。”吴峻回忆。那是二〇〇一年的岁末,B6也提到这个细节,大家去导演的工作室,只看到一些空镜头。“完整的样片还没有。”吴峻说,“导演让我们自由发挥,还帮忙联系了普陀区的一个文化馆,方便我们录音。”

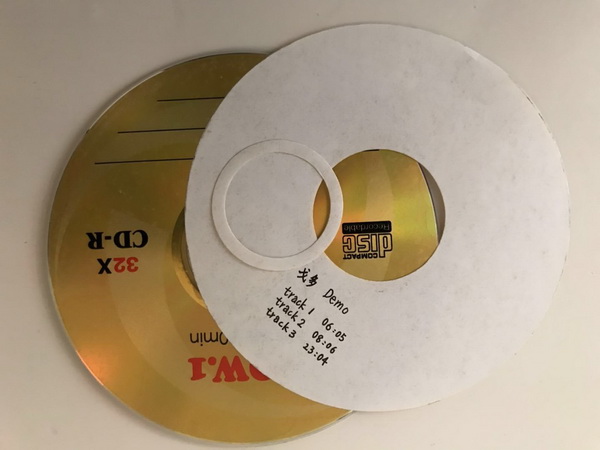

录了三首歌,时长接近四十分钟,这张迷你专辑没能征服导演,也无法打动自己。这张录音被吴峻和B6称为EP。才三首歌,他俩觉得制作粗糙,不像样,拒绝发表,结果从未发表。这张EP原本可以成为上海后摇的第一张实体作品,差不多小半年后,在二〇〇二年的六月,该头衔被一群从“布拉格之春”的废墟里走出来的人摘下,他们另组“布拉格”乐队,发表专辑《Printemps》。在法语里,Printemps意为“春天”。如同游戏,没了“春天”的布拉格发表了一张叫“春天”的专辑。更滑稽的是,专辑的封面设计出了纰漏,Printemps印出来少了s。这张专辑独立印制了五百张,据谢立治回忆,S事后用彩色铅笔手画,每张都不一样。

对当时的“布拉格”乐队而言,发专辑与其说是开始,更像是一种解决。“六月二十日,在挂二音乐工场搞了一个新专辑首发式,也是告别演出。”储智勇说,“谢立治马上要去法国留学,我也肯定要离开上海,李颐要去英国,张安定留在上海读研,基本上各奔东西。”那次,“布拉格”本来想找殷漪的“死亡诗社”乐队同台,他们因为什么原因拒绝了,改找“冷酷仙境”。“布拉格”除了专辑里的六首曲子,现场还照着在海德格尔咖啡馆排练时的套路做了一首十分钟左右的即兴。演出在现代变奏BBS发了帖子,其他的摇滚论坛也发了。现场带了一百张《Printemps》,售罄。

这张上海后摇的鼻祖之作既是专辑也像精选,包括三部分内容:“布拉格”的六首器乐、“布拉格之春”(九九至〇〇年)在排练室的即兴噪音片段、分支乐队“5000 Pieces”的四首作品。储智勇对“5000 Pieces”有一种特殊的情感。它的成员包括李文立(主唱兼贝司)、张安定(吉他)、李颐(键盘)以及储智勇(鼓手),当时在挂二音乐工场排练,储智勇认为这个乐队客观上给后来的“布拉格”做了潜移默化的准备。某种程度上,一切可以归功于李文立。学法律的他当年不仅玩乐队,还是复旦诗社的第十九任社长,二〇〇一年毕业,进了一个著名的车企当法务。“经济状况稳定了,他回来找我们再组乐队。”储智勇说,“5000pieces这个名字和他当年的月薪有关,5000块,我引申了一下,变成了5000pieces,可以说,没有他就没有后来的‘布拉格’。”

李文立因为煤气中毒,过早地离开了大家。“布拉格”开始冬眠,每过三年惊蛰一次。“二〇〇二年的作品有点粗放,很青涩,对我们来说是一个尝试,把钢琴融入进来,基本上是在录音棚里即兴创作的。”谢立治说。他后来在美国工作,乐队很难凑齐。“二〇〇五年那次录音是我正好有三个月的假期,其他三位都在北京工作,大家说好了要排一下,所以我没有先回上海,而是直接从纽约飞北京。”他们排练了几天,积累了一些动机。“在北京排练是个五一长假。”储智勇回忆,“我们的动机都有编号,类似0305、0406这种,0406的意思就是五月四日记录下来的第六段动机。”他们相约在上海进棚再录。“是台湾朋友周子鸿开的棚,叫‘飞猫’,就在澳门路月星家居对面。”谢立治说。

“在上海赶上了台风‘麦莎’。”储智勇补充道,“就是细排五一的那些动机,排练是在零陵路九十三号那个著名的防空洞排练房。”

二〇〇八年,“布拉格”的重聚开赴“乐家轩”——当时北京最好的录音棚。“朋友给了一个成本价,每天三千元,设备非常豪华,可惜没开多久就倒闭了。”谢立治说。一一年是在上海Mao Livehouse的排练录音一体房。只可惜,二〇〇二年以后的三次录音的源文件在数次电脑升级中损坏,从小样转压的MP3挂在豆瓣上,网站改版后音质又被压缩过,就连192K的版本都下载不到了。

这个问题同样困扰着“戈多”,也许还是上海第三代摇滚乐队的普遍现象。主要受制于经济条件,他们当年录专辑,几乎没有母带的概念,很少做后期,源文件或者存在硬盘,或者烧录在光盘,这些资料目前大多无法读取。

4

若非B6有整理、备份文件的习惯,“戈多”的那张EP已经去了另一个次元。二〇一九年的春节,我请B6帮忙,因为吴峻明确表示,他的那块硬盘已经罢工。

B6翻出一张刻录盘,CD机无法读取。他家里还有一台十年没用过的IBM,带老式光驱,起初也是六亲不认,后来把碟上面贴的膜撕掉才行。EP录了三首歌,第一第二首抓取出来失真,只抢救出第三首。十七年前的上海后摇先驱,我颇为激动地听了这首长达二十三分钟的大部头,开篇的几分钟像Sonic Youth,然后转入标准的后摇,中后段的内容后来脱化成“戈多”第一张专辑的第二首曲目。“戈多”的第一张专辑真正是一等再等,直到〇四年,吴峻才下决心录专辑,动力抑或压力,酷似两年前“布拉格”的情况。

“鼓手是日本人,吉他手阿杰是美籍华人。”吴峻说,“他们接着都要回国了。”

某种程度上,“布拉格”的解散是必然的,他们是校园乐队,是复旦把他们捏合到一起。至于“戈多”,明显多了社会色彩,乐手都是社会上认识的。“为什么换来换去?”吴峻自问,“因为穷啊,做乐队赚不到钱,乐手都要自食其力,撑不下去就只能离开。”

“戈多”的早期成员除了操俊军都没有稳定工作,乐队常年处于入不敷出的状态,也没什么商演。吴峻记得收入最高的那次是二〇〇四年十月,做了一个乐队比赛,赚了五千块,其他的都是几百块,甚至几十块,后来出专辑,靠的就是那五千块钱。

阿杰的归期定在二〇〇五年九月。有了新专辑的“戈多”在七八两月开启全国巡演,上海的ARK是最后一站。“来了五六百人,票房很好,当场唱片就卖掉几百张。”吴峻回忆。他认为做乐队最基本的就是要养活自己,如果乐队能做成事业,个人的精力投入肯定会得到促进。

鼓手Asada、吉他手阿杰在专辑推出后相继回国,“戈多”由此解散。

“布拉格”恰恰站在了这种职业乐队模式的对立面,历任成员都是复旦精英——谢立治如今活跃在金融圈,是投行的合伙人,张安定和李颐创业,创办了“青年志”,储智勇的“坏蛋调频”在摇滚播客的领域可谓执牛耳者。这拨人当年在上海摇滚圈因为臭清高而招人厌,在校期间更是怪咖。“简直是文艺黑社会啊。”储智勇回忆,“各种奇装异服,发型也怪。”他记得自己有阵子都穿白大褂,在学校溜达,后背用口红涂写了“Hello Vietnam”。“就是瞎文艺。”他说,“经常和剧社、诗社的哥们十几个人集体出动,在学校的路牙子边一坐,坐特长,一字排开,喝酒抽烟,来来回回的人都躲着我们。当时我们天真地认为,整个复旦,除了体育生,我们最牛逼。”在上海摇滚圈也是,他们以“大牌”自居。“好几件事呢”,吴峻说,“算是引起公愤了。”他回忆一次在复旦旁边的“轻专”(现为复旦新闻学院)演出。“篮球馆里的拼盘演出,致敬Kurt Cobain,大家讲好每个乐队三四首歌,结果他们演了四十多分钟,大家都是很噪的音乐,就他们,不晓得在搞什么。”

“他们有意见是因为演出没演完场地时间就到了,有几个乐队没演成,觉得被我们耽误了。”储智勇回忆。更激烈的冲突发生在上海外国语大学,也是拼盘演出。起因是“布拉格之春”在台上即兴,观众扔东西,还有人骂“傻逼”。储智勇说:“那次燕园剧社的几位朋友在,他们比较冲动,就发生了群殴,我们在台上还在演呢,演完才知道打架了。”他们还有一个习惯,不管什么演出,演完就走。“现在想想哦,对其他乐队挺不好的。”储智勇表态。

二〇〇〇年,《音像世界》的第九期杂志做了一个上海摇滚乐队的专题。“布拉格之春”的那篇是林剑(化名柳生)采写的,我在文章中找到这样一段:

“可小戴却满脸堆着笑,说:‘我们今天又激怒了观众。’接着耳边就能响起谢立治一串猥琐的笑声。这还不算,排练的时侯,小戴和谢立治创造了连续演奏70分钟迷幻噪音的最高纪录。”

激怒观众,惹恼同行,无论是“布拉格之春”抑或“布拉格”,这伙人都以不合群闻名,上海在他们是过于庞大的舞台,他们只在五角场附近活动,出了这个区域,他们便如同异乡人。种种因素,导致了他们的鲜为人知。

“我觉得上海最早做后摇的是‘布拉格’。”B6说。我向他索要证据,或者一些回忆。“没啥依据。”B6答道,“就是一种感觉。”

“但是我们不在乎。”储智勇说。

“我们就是玩玩而已,没什么野心,对演出也没什么热情,但是有人请我们去演也不会拒绝。”谢立治补充道。就他而言,“布拉格”的巅峰远在美国。“当代艺术家曹斐做过一个Second Life的纪录片,用了我们的曲子当配乐,后来这套作品被MoMA永久收藏了,她在美国做展览的时候给我们反馈,说很多人向她打听这配乐是谁做的,做得很好。”

“大家都不知道,只有一小拨人,甚至几个人明白。”储智勇说,“我觉得牛逼的乐队应该是这样的。”

“布拉格”乐队,2005年ARK演出前拉幕布

“布拉格”最后一次和“戈多”同台是在新天地的ARK,二〇〇五年八月二十日的下午一点开场,那也是“戈多”的告别演出。同年九月,“戈多”解散。“阿杰现在在美国当政府官员,之前几年一直在亚洲的东南亚国家当外交官,鼓手在日本的广告公司上班。”吴峻说。想过重组,尤其是后来音乐节文化激活了乐队生态。“鼓手在日本,吉他在美国,谈何容易。”吴峻感叹,“做乐队呢,知根知底非常重要,让我招募新人呢,就没办法做到知根知底,我不像陈华,他的心态非常好,21克的乐手变来变去,年纪越来越小,这点我很佩服他,我是做不到。当然也有我自己的原因,我后来的工作转型幕后,虽然还在这个圈子,但是毕竟偏幕后了,也有压力,心态就不一样了。”

21克是上海极少数还活跃着的后摇乐队,也是“戈多”告别演出的暖场嘉宾。

江湖似远非远,风雨飘摇。想起采访吴峻的那个傍晚。他接了一个私活,驾车驶至安福路某画廊,搬来一整套的演出器材。画廊要为展览办一个开幕式,请了表演嘉宾。那位走世界音乐风格的嘉宾早早到场,戴着帽子,冷眼旁观,指挥吴峻调音,后来又有萨克斯手含笑加入。我们有正事,采访急忙挪至斜对面的马里昂巴。风雨中,户外座椅,聊了一个多小时。后来吴峻突然想起了什么:

“弹琴的是宋雨喆,另外一个是李铁桥,我想呢,怎么那么眼熟。”

- 沙漠之狐:侮辱“创新”,气愤

- 2018-08-17 ∙ 重庆45回复举报

- 沙漠之狐:侮辱“创新”,气愤

- 2018-08-17 ∙ 重庆45回复举报

- 魔都,模都

- 国务院总理李强今日作政府工作报告

- 李书福:初中推进大规模因材施教

- 刷新纪录!《哪吒2》成为中国影史首部观影人次破3亿电影

- 雪榕生物:控股股东筹划公司控制权变更事项,股票明起停牌

- 从宋朝开始,孔子的嫡长子孙的一个世袭封号

- 被称为“邮票王国“的国家是

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司