- +1

贾梦玮:散文是实现自我对文学、对生命理解的方式

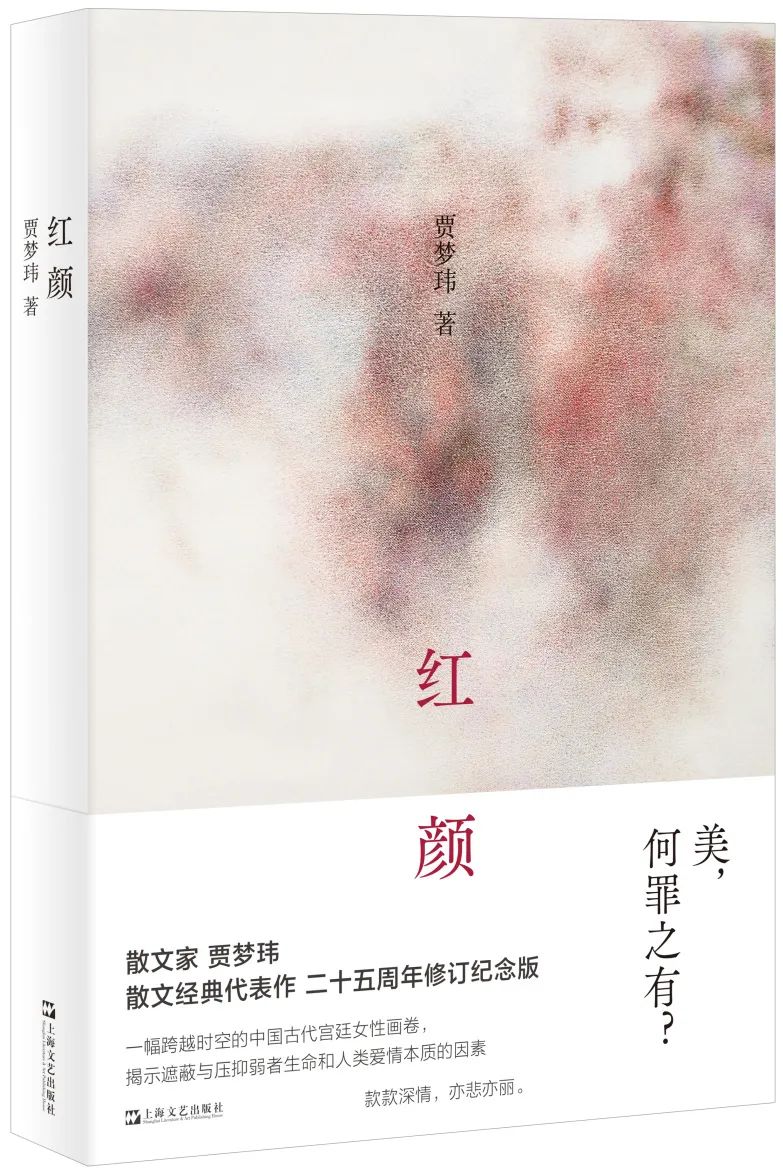

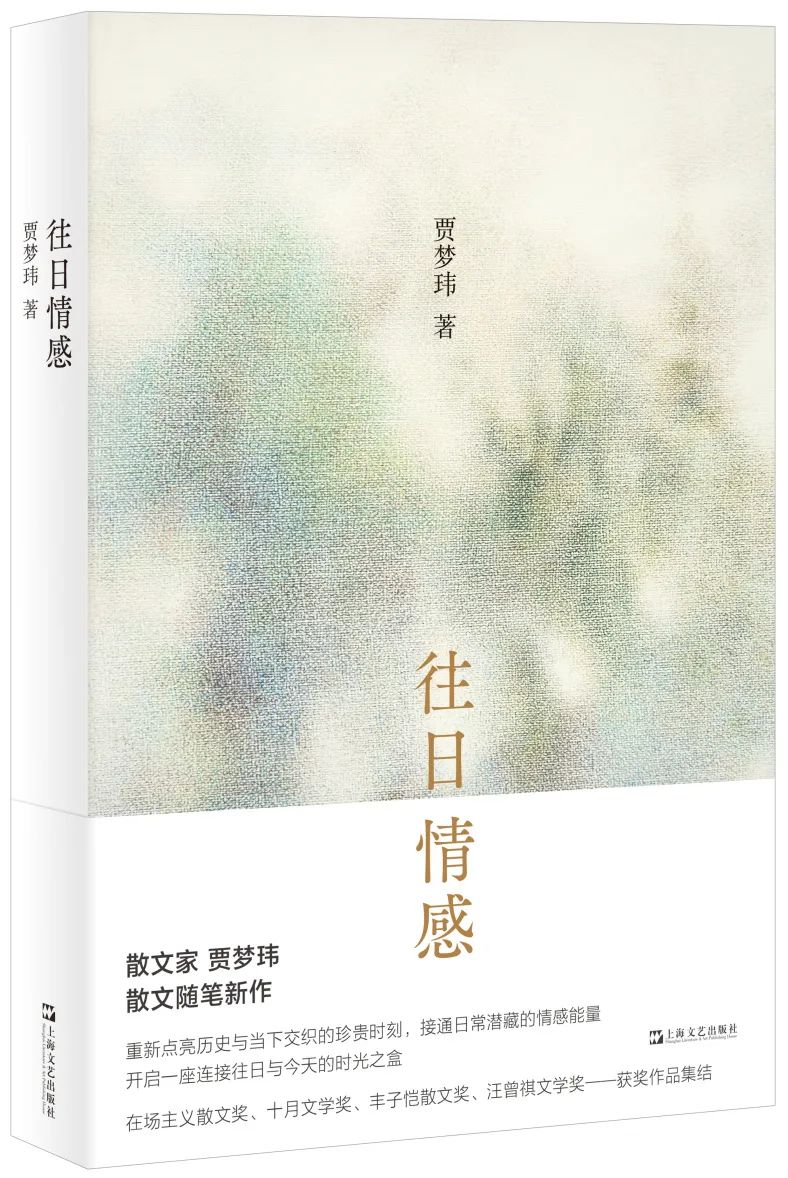

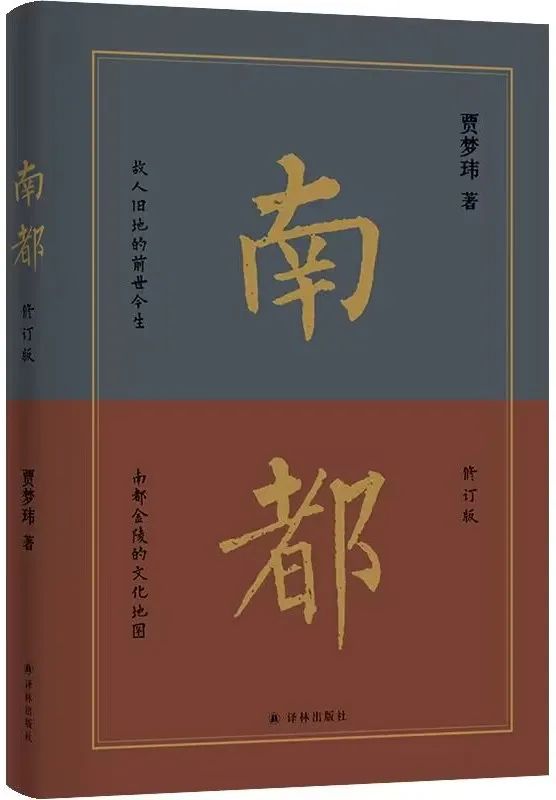

“散文是跟我最搭配的文体,通过散文我能处理好自己,处理好别人。散文和我很贴合。”当贾梦玮如此表述时,他褪去江苏省作协党组成员、书记处书记、副主席的身份,也不是《钟山》与《扬子江文学评论》的主编,而是一名纯粹的作家。如其所言,散文是他的创作重心所在,12月8日举办的“贾梦玮散文创作研讨会”正是围绕着他修订再版的《红颜》《南都》和新作《往日情感》展开。

贾梦玮的散文,《红颜》关注历史上被遮蔽、被污名化的女性人物,抱以巨大的同情与体察;《南都》摹写南京城的往昔与当下,鲁迅、赛珍珠、金陵制造局、文德桥、拉贝故居等名人遗迹与故居见诸笔端,是另一种意义上的“南京传”;《往日情感》,视“往日”为“故乡”,借重温生命中的某些时刻,从回忆中“成为”自己。他以独特的文学视角、细腻的情感表达对历史与现实,故乡与都市,人间百态与人性生命的观照。

作家 贾梦玮

郭天容/绘

“贾梦玮散文呈现了另外一个他,由奋笔疾书的知识分子贾梦玮,变成细腻、敏感、悲天悯人的贾梦玮,在编辑家、批评家之外,他作为散文家的气质很独特。”中国作协副主席吴义勤以《红颜》为切入点分析这种独特,“他从人性和生命的角度探讨那些女性的人生疼痛、痛苦、分裂、挣扎,让人们看到了历史的另一面,其中又隐含着批评的视角和对历史的思考。但和很多历史文化散文不同的是,贾梦玮很少进行知识考古,也没有多少长篇大论,他的思考恰到好处,是抒发自身情感的思考,既有思想,又有自己的风骨和性情。”由此可见,贾梦玮在散文创作上自成一体,形成了他自己的散文理解和创作方式,散文是他实现自我对于文学理解的方式。

贾梦玮散文的特质,在江苏省作协党组书记郑焱看来,得益于他对文学传统的尊重与传承,以及对创新精神的追求,“他扎根于中华优秀传统文化的肥沃土壤,汲取着古今中外的丰富养分,又结合当下时代的特点和读者的审美需求,不断探索新的表现形式与创作手法,使他的散文在保持文学性与思想性的同时,更具时代感与可读性。”

评论家郜元宝认为贾梦玮散文可分为三类,或悲悼女性命运如《红颜》,或考辨南京文史如《南都》,或感悟当下人生如《往日情感》,取材广泛,堂庑特大,笔法自由,不拘一格。他写当下,灵动细腻,属作家散文范畴,但比同类作品更富于知性之美。说历史,厚重沉郁,有学者散文之优长,而无其笨重拘谨。不管是痛惜美好的丧失,反抗时间的掠夺,针砭正义的缺失,还是捕捉和赞美人性的闪光,呵护历史缝隙中些许的温情,他皆有如赤子,议论抒情,一任主体心性自然流露,坦坦荡荡,不加掩饰。这是贾梦玮所显示的最为可贵的“散文的心”。

《红颜》《往日情感》《南都》

从《红颜》到《往日情感》,时间跨度二十余年,评论家丁帆一个直观的感受是,贾梦玮的散文比以前大大提高了一步,在于他散文中的自我从一个“小的自我”变为萨特存在主义意义上的“自我的存在”。他提到贾梦玮在《往日情感》后记中所表达的一重意思:文学的回望,除了哲学的意义外,还是要从往日找到情感的力量,一个作家,负有不可推卸的“记忆之职责”。显然,“时间”是贾梦玮散文中的核心观念。

评论家张新颖同样关注到这种时间观念,“时间是故乡,贾梦玮用写作形式来反抗时间。但这句话有两种意思,一方面是反抗时间的流逝,另一方面时间成就了往日的情感,从少年、青年、中年,累积了不同的时间层次,他散文体现出的深厚与蕴藉,正是因为有不同的时间层次、情感层次、思想层次累积在里面。”同时,贾梦玮散文里的人、事、物也都在时间累积起来的层次里,他把这些层次一层层描写出来,尤为难得。这也就不难理解他写的不是历史的历史,而是写历史中非常具体的人、事、地方、房子等等,“他把历史具体化到最能够跟日常生活贴近的那个层次上面。所以读他的散文,有时候是在读历史,但有时候是在读过去年代的日常生活或者日常生活当中的人。”

“贾梦玮是一个处于散文状态的作家。”评论家王尧将这种散文状态解读为贾梦玮有个人内心冲突的东西,这产生了他思想和文字的张力,“没有个人内心的审美冲突就不可能和历史、人文构成关系。《往日情感》里既有大散文,也有随笔、笔记、散文小品,这体现了中国现代知识分子写作开始回归文章传统,能够把学识、理性、才情、语言能力融在一起。融在一起之后就不仅仅是写他者或自我,而是走向更为开阔的境界。”这也就指向了贾梦玮散文的美学风格,有着豪放的一面,“大江东去”,也有着婉约的一面,“杨柳岸,晓风残月”。

王尧以《往日情感》的第一篇《地铁上也有生离死别》中“地上地下都有人生的十字路口”这句话为例,阐释贾梦玮在散文中处理“寻常”与“奇崛”这一组关系的能力。以评论家王彬彬的观察,这样的句子正显示了贾梦玮散文的另一个典型特征——自然。“散文这个文体,自然是很重要的,它的情感表达是自然的,结构是自然的,叙事是自然的,语言也是自然的。唯真情才能自然,不做作、不别扭,散文最忌讳的就是别扭,从一字一句表达的别扭,到结构的别扭,到情感的不自然。贾梦玮无论写什么题材,从细节的刻画到内容的把握都体现了自然。”

“贾梦玮的散文涉及各种题材的作品,有历史、人文掌故、风俗地理,也有个人的情怀、记忆,共同的特点是他勇于把个人彰显出来。”评论家张清华看到的,是贾梦玮“直率地袒露自己的观点和情怀,不做适度地隐藏”的勇气,“他不放弃任何时候要表达一个知识分子的趣味和判断,他的散文中有学识,有见识,他生来就是为了写散文。”

无论是关于历史文化还是日常生活的写作,如何具有标识性显然不那么容易。评论家谢有顺以为,历史文化的脉络写作,要处理很多的知识、材料,这些知识材料本身如何穿透、选择、认识至关重要,贾梦玮的独特之处在于,处理这些材料时并不去纠正而是理解,这种理解能让他发现历史身上不可认知的东西;他也不是去判断而是给予,通过他的书写给予他理解的历史以意义。他平衡了情感、思想、知识之间的关系,通过写作的幻术把它们融合起来,让人们觉得这不是历史,而是人生、自我和当下生活,当传达一种非历史的力量的时候,人们也就理解了历史、接近了历史。而在关于日常生活的写作中,贾梦玮将心肠和头脑相结合,软硬兼施,有思想也有情感,有理性也有感性。也就是说,在这些散文的背后,站着贾梦玮这个人。

这也是评论家丁晓原所说的,“贾梦玮的散文,让人感觉到他的思想能力,精神酿造的能力,看见了一个有硬度的也有温度的灵魂,一颗看似粗犷实际上非常敏感、善感的心灵。”他谈及自己对散文的理解,“真正的散文具有鲜明的价值取向和精神向度,具有富有意味、情味、趣味的有特色的书写面向,语言体现出了散文文体的调性和作家本身的信心。”贾梦玮就是一个有着明晰而坚定的散文价值观的作者,“首先,他坚持知识分子的价值立场;其次,他贴着人性写作。因为他倾向于法国史学家雅克·勒戈夫的这种描述,‘在理性的背后有对正义的激情,在科学的背后有对真理的渴求,在批判的背后有对美好事物的憧憬’。他永远在凝视人间。”

“贾梦玮笔下有一个关键词是‘人’。他特别在乎人之为人的地方,人之为人的价值,人之为人的局限,人之为人的生命本体,在乎人本来的样子和被扭曲、被伤害的样子。所以他的笔下人是很重要的一个概念,也是一个立足点,人的价值、人的意义、人的走向,殊为重要。”作家潘向黎更看重贾梦玮散文中呈现的人的本质,“他感兴趣的是人本身,剖析的是人本身,呼唤的是一种生命本体,真正的人的意识的回归,权利的回归。”

评论家何平将贾梦玮对人的关注定义回到了人的文学,“贾梦玮的人的文学并不是写人的平均数,写生命的平均值。他是写复杂的人,尤其是关注失败者、失意者。”经由此,他写常识和常情,并不断强化,这正是散文最为重要的东西。

事实上,如评论家张光芒所言,贾梦玮的散文往往能够通过独到的切入口,展开日常生活叙事或者夹叙夹议的叙事,在这种叙事当中融入深沉与情感交织的哲思,“这个切入口在贾梦玮散文当中是一个抓手,这个抓手有时候是一个空间,有时候是一个场景,一件事物、一句话、一个概念、一个表情,一旦找到这个抓手,他就可以阐发出无限的联想,哲思、情感。所以他的散文总是娓娓道来、不急不燥,泰州学派认为的‘百姓日用即是道’在他这里也有所体现,他从日常生活当中能看到道,看到美。”

冷静、简洁、有力量,是《散文海外版》执行主编王燕对贾梦玮文字的一种概括,“他的文字非常朴素,作为一个散文写作者这是最可贵的,因为朴素的文字往往能够反映一个人真诚的心性。他的文字又非常有力量,虽然波澜不惊,却让人难以忘怀,一部好的文学作品最重要的就是能够让人回味。他的作品读完之后让你感觉到有很多的思考,很多的回想。”《中国当代文学研究》执行主编崔庆蕾认同贾梦玮文字的力量,“贾梦玮的散文风格舒朗而淡然,他并不为了写知识而堆砌知识,也不因为对人物同情而不克制抒情,而一直都有着理性和冷静的观察。”《南方文坛》副主编曾攀则关注到贾梦玮散文从知识、洞见到气势、意趣,都有很多的辩证和纠葛在里面,“他散文的多种层次、多种维度和多元化意趣都周旋在行文中。读他的散文会发现,周旋着周旋着,突然有一个突破的过程,到达了另一种境界。”

无疑,散文写作就像王国维所说“易学而难工”。对于贾梦玮而言,他一贯追求的,是为文和为人的统一,“作为一个编辑,我能从诗歌、小说当中看出作者是什么样的人,散文和作者之间更是统一的。作为有志于散文的写作者来说,我今后努力的方向不是文的问题,依然是人的问题。”

活动由江苏省作协主办,江苏省作协书记处书记丁捷主持,因参加外事活动未能到席的中国作协副主席、江苏省作协主席毕飞宇出发前发来祝福。

新媒体编辑:何晶

原标题:《贾梦玮:散文是实现自我对文学、对生命理解的方式》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司