- +1

细目的神韵——中国女性眼睛的审美

古代人物画的传统,是被尊为画圣的顾恺之立下范式的。《世说新语·巧艺》:“顾长康画人,或数年不点目精。人问其故,顾曰:‘四体妍媸,本无关于妙处;传神写照,正在阿堵中。’”谈顾公必须引用这个典故,讲中国人物画更无人敢绕过“传神写照”四个字。大家知道,所谓“阿堵”就是“目精”,也就是眼珠。顾公似乎要让国人知道眼珠在人物画中的重要性。

[东晋]顾恺之《女史箴图》局部(唐摹本)

然而,令我们大为失望的是,在今日能看到的两个最具代表性的顾公画作摹本《洛神赋》和《女史箴图》中,人物的眼睛都眯成一条线,眼珠是绝对看不到的。这当然不是“不点目精”,而是整个眼睛都只以一条“神气飘然,在烟霄之上”(张怀瓘语)的线描给代表了。这就是顾恺之画作的妙处:传神写照。无疑,在可见的画作中,顾公是“眯眯眼”审美趣味的“始作俑者”。

[西魏]麦积山石窟第44窟,阿弥陀佛

顾恺之是东晋人士,生卒年为348—409年。在麦积山石窟第44窟塑有一尊阿弥陀佛。这是西魏时期,即535—556年间的塑像。这尊女身化的佛像显然延续了顾恺之《女史箴图》的画风:长眉细目。它的两条修长的弯眉和一双细润的眼睛与如桃花初绽的双唇相配,为其方阔的面庞带来肃穆之上的慈祥和柔媚。这尊佛像被誉为“东方的微笑”的典范,它的确极其美妙地传达了东方女性含蓄幽妙的“笑”的神韵。无疑,它这一双如春风轻拂的柳叶一样妩媚的眼睛起了重要的传神作用。“传神写照,正在阿堵中”,在此我们确实可用顾恺之此说作评。

[唐]敦煌石窟第71窟,思维菩萨

唐代的佛教塑像,佛像和菩萨像以弯眉曲目为特征。所谓“曲目”,就是以瞳孔的位置和朝向,上眼睑或下眼睑有明显的曲度,甚至呈现角化现象。在敦煌壁画中,第71窟北壁的初唐壁画《西方净土变》中的两身“思维菩萨”像和第45窟北壁的盛唐壁画《观无量寿经变》中的众听法菩萨,是典型的弯眉曲目像。曲目不仅突出了瞳孔(眸子),而且使眼神的传达更加直接,实际上更加女性化——眼尾被延长而且多上扬,如双羽欲飞,妩媚中更添灵巧。唐初的僧人道宣对这样的佛教造像变化持批评态度。他说:“梵像造相,宋齐间皆唇厚、鼻隆、目长、颐丰,挺然丈夫之相。自唐来笔工皆端严柔弱,似妓女之貌,故令人夸宫娃如菩萨也。”(《释氏要览·卷三》)

道宣对唐代佛教塑像的不满,其实是不满其尊重生活的本土化和自然化。他说:“今人随情而造,不追本实,得在信敬,失在法式。”(《释氏要览·卷三》)所谓“法式”,当然是指佛教塑像的原传规则;所谓“信敬”,则是指造像者对真实性和感染力的追求。就笔者所见,传为吴道子作《送子天王图》中五身女像,塑造了其后千余年中国仕女眉眼的典范。修长如柳枝一样蜿蜒舒展的双眉,细润若初春柳叶般旖旎的两眼,含蓄缱绻而韵味隽永。眉和眼在轻微而近于平滑的波动如双弦谐和,这是吴道子画风在女性眉目间的神韵。

观永泰公主墓等唐代皇室墓穴壁画,以及传世的张萱、周昉等擅长写绘仕女的画家画作,唐代女性的眉毛修饰是多种多样的,但大体不出两种类型:其一,短而粗直,如蛾翅眉;其二,细而弯长,如柳叶眉。如果细若琴弦、曲似新月,这样的眉毛也称为“蛾眉”,喻其纤细、弯曲如飞蛾的触须。白居易《长恨歌》写杨玉环被赐死前的境况的两句诗是:“六军不发无奈何,婉转蛾眉马前死。”在后世,蛾眉与柳眉,是两个异名而共指的经典词汇,共同指称女子眉毛的至上秀美。相对于细长弯曲的蛾眉和柳眉的持续流行,短而粗直、呈八字形的蛾翅眉,虽然是张萱《捣练图》和周昉《簪花仕女图》中仕女的标志性眉毛,却并没有在后世持续流行。这两种眉风的传与不传,自然蕴藏着古代审美旨趣的幽致。

[宋]宋徽宗摹张萱《捣练图》

与眉毛形制的多样性不同,唐代仕女的眼睛却是以细长的柳叶眼为统率的。白居易《简简诗》说:“苏家小女名简简,芙蓉花腮柳叶眼。”吴道子《送子天王图》中的女性和张萱、周昉仕女画中的女性是以柳叶眼为主的。宋徽宗赵佶临张萱的《捣练图》,显然强化了张萱原作女性眼睛的细润和含蓄。在这位皇帝画家的笔下,画上仕女们的细小的眼睛在她们丰腴阔大的面庞上飘忽如两叶嫩芽春柳。

[明]唐寅《小庭良夜图》

唐人称美人眼,似乎只以“柳叶眼”名之。五代有以“星眼”喻美人眼。后蜀阎选《虞美人》词:“月娥星眼笑微 ,柳夭桃艳不胜春。”《五灯会元·卷二》载双林善慧大士《四相偈》说:“昔日曾长大,今日复婴孩。星眼随人转,朱唇向乳开。”《水浒传》写宋江的外宅女人阎婆惜“星眼浑如点漆,酥胸真似截肪。韵度若风里海棠花,标格似雪中玉梅树”。以星眼喻婴儿眼睛,称星眼如点漆,都是既喻其亮,更喻其小。明代唐寅是一位标树风尚的仕女画名家,他笔下的仕女皆是蛾眉星眼。在《小庭良夜图》中,唐寅展示给观众的仕女,是一位蛾眉星眼的少妇。这幅画中的仕女两只星眼呈倒八字状斜行上扬,将吴道子《送子天王图》中绘女身柳叶眼的笔法做了戏剧化的夸张运用。这两只八字上扬的星眼与其上的两弯蛾眉在欲即又离中展开恣意欢谑的游戏,眉眼辉映,这位小庭良夜下的少妇,真有“月娥星眼笑微 ,柳夭桃艳不胜春”的意态。

在明清文学中,星眼是非常流行的描写美女眼目的热词,《水浒传》《西游记》《金瓶梅》等名著均以“星眼”为美目的通用词汇。“星眼”一词的流行,大概要归功于元人王实甫的《西厢记》,其中第二本《崔莺莺夜听琴杂剧》第二折张生自白道:“觑他云鬟低坠,星眼微朦”,第三折崔莺莺唱词:“星眼朦胧,檀口嗟咨,攧窨不过”。“星眼朦胧”是明清文学中写女子睡意、醉态和痴情的惯用成语。“星眼朦胧”“星眼含悲”“星眼迄斜”“星眼秋波”“星眼盈盈”“星眼圆睁”……明清小说中,“星眼”的流行,实际上是以“星眼”代指一切美丽动人的女子眼目。然而,以细润和娟秀为美,则无疑是中国女性眼睛审美在明清时代的定格。

[清]改琦《林黛玉像》

在《红楼梦》第3回中,贾宝玉初见林黛玉,曹雪芹描绘的宝玉眼中所见黛玉是“两弯似蹙非蹙笼烟眉,一双似喜非喜含情目……闲静时如姣花照水,行动处似弱柳扶风”。冯梦龙撰《醒世恒言·乔老爷乱点鸳鸯谱》中形容少女刘慧娘说:“蛾眉带秀,凤眼含情,腰如弱柳迎风,面似娇花拂水。”曹雪芹描写林黛玉也许是从冯梦龙此处文字化出,不同的是,曹雪芹着重描绘出了黛玉眉眼的朦胧、含蓄。曾朴的《孽海花》写新科状元雯青邂逅15岁少女彩云,眼中所见也是“两条欲蹙不蹙的蛾眉,一双似开非开的凤眼,似曾相识,莫道无情,正是说不尽的体态风流、古姿绰约”。曾朴显然是化用了曹雪芹描写林黛玉的意象,而且着眼于眉目的婉约和朦胧韵致。

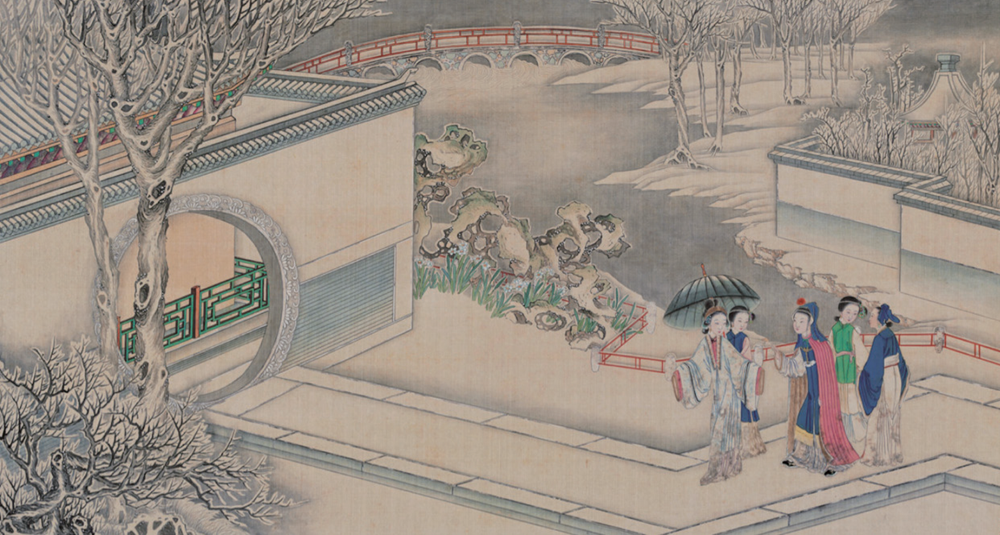

[清]孙温《红楼梦·第八回·宝黛同归》

林黛玉的眼睛是什么类型的?曹雪芹在其传世的《红楼梦》80回原著中,没有直接说过。第74回,王夫人曾对王熙凤说晴雯长得“有一个水蛇腰、削肩膀、眉眼又有些像你林妹妹”;第52回,宝玉告诉晴雯小丫鬟坠儿偷平儿手镯的事后,“晴雯听了,果然气得蛾眉倒蹙,凤眼圆睁”。据这两个情节,我们也许可以说黛玉与晴雯一样,也是一双“凤眼”。但是,第26回,宝玉去潇湘馆看黛玉,此时黛玉困睡初醒,“宝玉见他星眼微饧,香腮带赤,不觉神魂早荡”。若依此情节,我们又该说黛玉的眼睛是“星眼”了。其实,凤眼与星眼,在明清文学中,并无分别,均指女子秀美的眼睛。“蛾眉倒蹙,凤眼圆睁”“柳眉倒竖,星眼圆睁”,都是指女子怒目相对的神情。同理,曹雪芹用“星眼”“凤眼”喻指黛玉的眼睛,并非特指,而是采用时尚通用喻指女子美目的称呼。

第3回写出现在初入贾府的林黛玉眼前的王熙凤,“一双丹凤三角眼,两弯柳叶吊梢眉;身量苗条,体格风骚;粉面含春威不露,丹唇未启笑先闻”;第28回写宝玉细看薛宝钗形容,“只见脸若银盆,眼似水杏,唇不点而红,眉不画而翠”。林黛玉的眼睛,笼烟含情,蹙喜朦胧,决然不会是尖锐明晰的丹凤眼,也不会是圆润妩媚的水杏眼。林黛玉的眼睛定然比

薛宝钗的眼睛细小。但曹公并没有认为宝钗美胜黛玉,不过是“比林黛玉另具一种妩媚风流”。宝钗在瞬间令宝玉倾倒,不是以杏眼取胜,而是宝钗褪下腕上的红麝珠串时露出的“雪白一段酥臂”让宝玉“不觉动了羡慕之心”。李白《怨情》诗说:“美人卷珠帘,深坐颦蛾眉。但见泪痕湿,不知心恨谁。”第3回,宝玉初见黛玉,因见其“眉尖若蹙”,送“颦颦”二字给林黛玉做字。这不仅暗合了李白“怨情”诗旨,而且也呼应黛玉眉目的“笼烟含情”。以其细润、朦胧的神情,这双眼睛当属白居易笔下的柳叶眼无疑。

第5回,在太虚幻境中,警幻仙姑将自己的妹妹许配给梦游来此的贾宝玉。她这位乳名“兼美”、字“可卿”的妹妹,“其鲜艳妩媚,有似乎宝钗;风流袅娜,则又如黛玉”。兼美难得,甚至是不可得——现实中的“兼美”秦可卿就早早夭逝了。贾宝玉虽未免动心于宝钗的“鲜艳妩媚”,但钟情的却是林黛玉的“风流袅娜”。不独贾宝玉,恶少薛蟠也为林黛玉的风韵倾倒。第25回,宝玉、凤姐中魔,大观园内乱麻一般之际,薛蟠“忽然一眼瞥见了林黛玉风流婉转,已酥倒在那里”。钗黛相对,将林黛玉写成正邪共赏的“风流”典范,这自然表现了作者曹雪芹在“妩媚风流”和“风流袅娜”两种女性风韵之间的审美偏向。然而,曹雪芹这样的审美偏爱,实不限于其个人趣味。清人和邦额《夜谭随录·董如彪》写狐精老叟育有二女:“长曰阿荀,身小而洁白如玉,妩曼双绝,为九姻所重;次曰阿嫩,修眉细目而微麻,婉妙殊甚。”公子董如彪遇险得救,并得娶阿嫩为妻,携妻归家,“举室艳羡,以为玉蕊璚英、天然佳偶也”。阿荀洁白妩曼,有似薛宝钗;阿嫩眉目婉妙,近于林黛玉。黛玉与阿嫩所共同的“修眉细目”,确实是人所共悦的中国古典女性容颜美的菁华。

从画家顾恺之至小说家曹雪芹,中国文人画家偏爱“细目”,既有自然的因素,也有文化的因素。就自然而言,中国女性的眼睛是以细长为共性。宋代画论家邓椿分析中国与印度佛像的差异,就指出印度“佛相好与中国人异,眼目稍大”(《画继·卷十》)。就文化而言,中国文化偏爱含蓄的趣味,“似有若无”的眼神才婉转动人。西方人以眼大为美,荷马写宙斯夫

人赫拉,称其为“牛眼睛的天后”,这就为西方文艺描写女性美目定下了基线。我们的祖先们,大概是不可能接受一位“牛眼睛的皇后”的。

中国文化传统中,今见最早具体描写美女容貌的诗篇是《诗经·硕人》,它写卫侯之妻、庄姜夫人说:“手如柔荑,肤如凝脂,领如蝤蛴,齿如瓠犀,螓首蛾眉。巧笑倩兮,美目盼兮。”《论语·八佾》引用此后两句,《毛传》注:“盼,黑白分”,马融注“盼,动目貌”。“盼”与“笑”相呼应,均作动词。“笑”写面容,“盼”写眼神。毛传注不确,马融注为是。明人钟惺云:“巧笑二句言画美人,不在形体,要得其性情。此章前五句犹状其形体之妙,后二句并其性情生动处写出矣。”(《评点诗经》卷一)汤显祖《邯郸记·杂庆》中,卢生对崔氏说:“巧笑倩兮,美目盼兮。那一盼你道是什么盼,把你的心都盼去了。那一笑你道是什么笑,把人那魂都笑倒了。”曹雪芹写林黛玉正是发挥《硕人》描写美貌“得其性情”之妙。他不直写林黛玉的眼目形状如何,而是写其神情:笼烟含情,蹙喜朦胧。读者不能确定林黛玉这双眼睛形状究竟如何,但是能感受和想象它们细润幽妙的神韵。中国诗所谓“不著一字,尽得风流”,中国画所谓“无画处,皆成妙境”,落实在曹雪芹的笔下,就是林黛玉的修眉细目予以读者那无以名状的神韵。

其实,在人类造型艺术史中,眼睛的突出,是很晚的故事。达·芬奇的《蒙娜·丽莎》以眼神的无限意蕴而万口传颂,已是人类16世纪之初才有的业绩。追溯人物画史,似乎中国画家并不将眼睛放在首要地位,而是使之被统摄于包括全部形体在内的画面的整体气韵中,所谓“传神写照”的真谛,实在不是作为实体的“目精”,而是全幅画面的神韵,这就是南

朝谢赫在《古画品录》中提出的“气韵生动”。谢赫说:“若拘于体物,则未见精粹;若取之象外,可谓微妙。”中国审美精神,着意万物交流的微妙神韵。我辈传承文化精华,又岂可拘执于两个眼珠的大小有无?

本文摘自《以神为马:中国美学的游与思》,肖鹰著,北京大学出版社2024年10月。澎湃新闻经出版方授权发布。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司