- +1

日记探微|革命家日记与回忆录中的“湖南饮食飞地”

近代革命家与湖南饮食的关系,有“不吃辣椒不革命”的名言作为佐证。不过因着高尚的情操,革命家所关心之事更为宏大,对日常生活里的饮食往往并不措意,如《陈赓日记》基本与饮食无涉。因此,与革命者有关的湖南饮食记录多出自口述或旁观者的回忆录,然而由于口述与记忆的偏差,往往错误不少,或真伪难辨。譬如有关黄兴(1874-1916)爱吃葱油饼、秋瑾(1875-1907)爱吃脑髓卷等逸闻,语焉不详,多出于他人转述,不免令人生疑。

于是,有必要回到革命家本身,从其自身的日记与回忆录中寻找湖南饮食的点滴记录。这项工作无异于大海捞针,但对“采铜于山”的湖南饮食研究者而言,利用第一手的革命家日记与回忆录,叩醒“沉睡”的湖南饮食记忆,编织出革命家研究的湖南饮食面貌,无论对革命家研究还是日记研究,都是值得推进的尝试。

一、新民学会成员的饮食理念

早期革命家回忆录中的湘菜资料十分随意,充满不确定性,研究者据此很难确认吃喝的时间和地点等信息。不过那些模糊的记载仍然给湖南饮食研究以明确的指引。萧子升(1894-1976)《毛泽东青年时代》一书记载了1917年间他们磨砺自我的一段旅行。他们从长沙出发,在宁乡获得刘姓翰林四十元赏赐,于是在路边饭铺吃上一顿美餐。萧子升回忆道:“我们以最快的速度赶回那家路旁的小食店,请那个女人尽速替我们准备饮食!不到一会的功夫,我们的饭就拿上来了,除了米饭之外,还有一些蔬菜和青豆。我们狼吞虎咽地吃了三大碗饭之后,终于吃饱了。这顿饭每人花铜圆四枚,因此,我们仍然有三十二枚铜圆剩下来。”(《毛泽东青年时代》,明报出版社,1977年,146页)这是对近代湖南乡间饮食店的可贵记载。这本书中类似的记载还很不少,如他们继续在宁乡行走时,在黄昏时分,“在路旁一家小饭铺吃晚饭,叫了米饭、蔬菜和几个煎鸡蛋。”(《毛泽东青年时代》,151页)这些内容,是过去湘菜饮食专门书籍很少提及的。

1890年代中国家庭做饭场景,图自约翰·安东尼·乔治·罗伯茨《东食西渐:西方人眼中的中国饮食文化》

况且,这本回忆录的记载具有相当的可信度,这不仅因为出自当事人萧子升的回忆,更因其有日记作为书写的底本。萧子升是一位“日记迷”,在这次旅行中,倘驻足停留时环境适宜,便要写日记。而在他和毛泽东(1893-1976)寻找何叔衡(1876-1935)家时,萧子升日记所载何家住址就提供了很大的帮助。于是,其中的史料为还原百年前的湖南饮食现场作了必要的铺垫。

在拜访何叔衡这一章节中,萧子升写到吃早饭之前先走二十里路时,忽然宕开一笔,说:“湖南人每天都吃一顿早饭,和中饭晚饭同样丰盛。这和北京、上海、苏州等城市,人们在早上只吃稀饭的习惯颇不相同。湖南是渔米之乡,湖南人除非到了极穷困的时候,才吃稀饭。”(《毛泽东的青年时代》,149页)这充分显示湖南人对米饭的热爱,甚至于早上也要吃干饭。不过湖南人热爱米饭缘故何在,萧子升点到即止,未做更多的解释。事实上,湖南人早上爱吃米饭的主要原因在于晨间往往需要劳作,这些重体力活所需要耗费的能量,是稀饭所不能提供的。

由于萧子升和毛泽东都善于写日记,并利用日记不间断地记载日间的观察与所思所想,于是当日的记录就成了今日必读的史料。在何叔衡家中参观完猪圈、田园菜地之后,毛泽东和萧子升享用了一顿丰盛的宁乡家宴。书中这样描绘:“刚从水塘里捞出来的鲜鱼,活杀了几只鸡,还切了一些烟肉。此外,再佐以刚从园子里摘下来的非常鲜美的青菜。总共有十几道菜之多,真是应有尽有,每个人又都各适其适。”湖南农村待人接客的宴席是这样的丰盛,而一般的茶铺饭铺,也必然要备鱼和肉,至少也得有鸡蛋。这又是我们从萧子升回忆录中得到的启示。

茶摊、饭铺作为湖南饮食社会结构的中层单位,承担了乡村与城乡底层社会的基本饮食供给,对乡村流民、城市游民及苦力阶层有着无可替代的作用。以往的饮食研究主要关注饮食机构中居于金字塔顶尖的酒楼、茶馆等场所,并记录其中的著名菜肴、名人掌故等,而代表中下层市民及乡村饮食社会形态的众多饭铺,往往由于记载不足,呈现空白状态。尽管近年一些历史学者已经利用民间账簿开展近代乡村生活水平方面的研究,分析“清代乡民日常生活记录中的‘食物篮’的真实构成”,指出浙江南部地区猪肉在各类仪式活动中无可撼动的地位等(蒋勤、冯大诚《清代乡民的饮食结构、生活水平与阶层差异——基于1820-1949年浙南乡民食材类型与食单配置的分析》,《南京大学学报》2024年第3期),不过这类账簿等大宗民间文书目前主要发掘于安徽、浙江、福建、江西、贵州等地,湖南地区的大宗民间文书尚有待开发,研究者据此跨地域移植相关方法探析近代湖南民众饮食的条件并不成熟。

故而,我们对百多年前的湖南饭铺的分布、吃食及价格无从捉摸,也难以探寻一些著名菜肴如剁椒鱼头等的“前史”。在此,近代革命家的回忆录和日记则为探寻湖南饮食的中低层结构提供了关键支撑。

在谭延闿(1880-1930)等达官贵人的日记中,往往只有高端饮食的面目,至于湖南饮食的“中层结构”——一般湖南人的日常饮食,则有赖于许多革命家的日记。毕竟,普通民众多数大字不识,也无记载日常生活的兴趣,而文人则更偏好记载高端美食,或将饮食诗意化。惟有革命者从群众中走出,又具有记载历史的自觉,闲笔及之,也勾勒出一般人的饮食状况。如新民学会会员张昆弟(1894-1932)1917年9月16日日记载和毛泽东、彭则厚三人徒步旅行日记云:“走十余里休息于铁路旁茶店,饮茶解渴,稍坐又行。过十余里,经大托铺,前行六里息饭店,并在此午饭。饭每大碗五十文,菜每碗二十文,三人共吃饭五大碗,小菜五碗。”(《毛泽东早期文稿》,637页)这一记载不仅点明长沙大托铺等湖南过去交通要道上存在不少饭店,且饭菜的价格也记录得相当清楚。毛泽东三人吃了五大碗饭、五个菜,而大碗饭的价格居然高于菜肴。这些都可见当时行旅人的饮食观念及饭铺的销售理念,乃是性价比至上、吃饱就好。

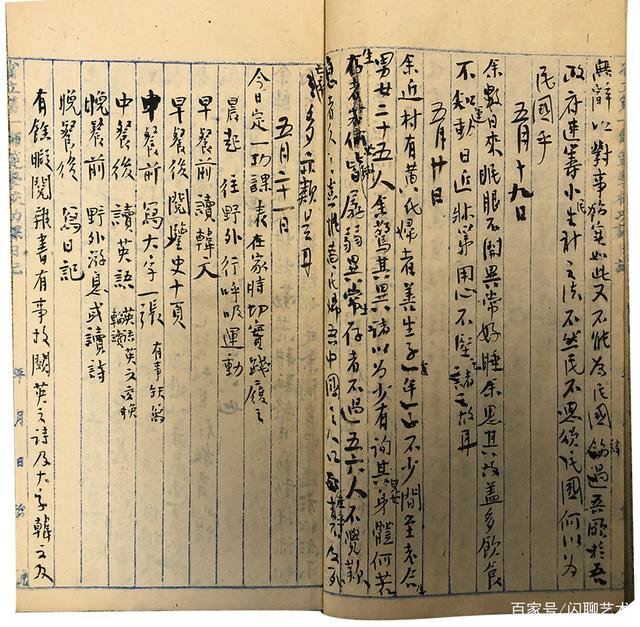

罗学瓒日记

作为进步的现代团体,新民学会内部有着传统理学家的修养精神在,成员普遍写有日记,本是研究近代湖南饮食的宝贵资料,不过由于成员普遍生活较为拮据,且学会章程要求“不浪费”,故饮食记载内容较少。况且这一时期的新青年普遍相信过度饮食不利于身心健康,如湖南一师学生罗学瓒(1893-1930)1917年5月19日日记载:“余数日来眠眼不开,异常好睡,余思其故,盖多饮食,不知运动。”推崇少食的他们自不会贪恋食物,而日记载食事较少也在情理之中。然而,饮食天然存在于日常生活的结构中,是日记不可分割的一部分。如新民学会众人的老师杨昌济,早在1899年八月初一日日记即云: “每日三饭必有常课”,已经把吃饭当成日课了。只是为了不耽误时间学习,杨昌济“不常赴席” (杨昌济1914年十月二日日记)而已,故日记所载饮食内容较少。然而,作为“飞地”般存在的饮食记录,仍是近代湖南饮食文化人类学分析的必要存在。

二、杨昌济与谢觉哉的以食观世

毛泽东在《湘江评论》中曾批评湖南人的部落思想,说他们“实行湖南饭湖南人吃的主义”,又在《文化书社缘起》中说“湖南人现在脑子饥荒实在过于肚子饥荒,青年人尤其嗷嗷待哺”,很可见他善于以饮食譬喻来说思想问题了。而毛泽东的老师、理学家底色的革命者杨昌济,日记多载独得心语,少及饮食,每一提及,更是要悟出一个道理,而饮食滋味倒在其次了。如杨昌济《达化斋日记》1914年六月二十日载:“余在德国柏林时,中国学生亦仿照德国人之所为,同进茶馆咖啡馆餐馆之时,各开各人之账。盖同游之时甚多,人亦甚多,一人为东,乃事势所不许也。中国人之习惯,则数人同往酒席馆,必有一人为东开账,似以各开各账为不成事体者,要亦伪善而已。出钱者出于勉强,未免心痛,而相率为之,亦可笑亦可悯也。柳君午亭由北京乘京汉汽车南归,湘潭某君同行,每事均由是人开帐,临别时,柳君以钱还之,却不受;柳君则从容告以不可不还之理,且举余所言西洋人之所为以证之,是人乃受;且言其平昔勉强为东,心实不快。此亦中国旧习宜改之一端也。”通过细致思考,杨昌济高度赞同西方人就餐AA制,并举革命烈士柳直荀(1898-1932)的父亲柳大谧(1877-1957,字午亭)事迹为例,烛照国人心事,给出令人信服的结论。

又如,杨昌济1915年十月六日日记载:“商务印书馆总经理万君亮卿权请至天乐居吃大餐,同席者有胡子静、彭泉舫、何特循、俞敕华、俞蕃武、狄昂人、姜咏洪、王孝苏诸人;以中国人而用西式,有许多不合款者。隔壁则弦歌之声与喝采之声不绝。”在杨昌济看来,长沙天乐居酒楼吃西餐,无异于中体西用,故多扞格,于是隔壁包间仍是中国人吃酒楼作派,我行我素。这是杨昌济日记为数不多的吃大餐记录,与谭延闿相比,在食尚层面,杨昌济却是大大落伍了。谭延闿1913年10月26日日记载:“今日吕满仓卒定菜而自不来,云新馆天乐居者。及入席,则鱼翅全席,陈腐不堪。”如此鱼翅大餐供他尝鲜,谭延闿却以为迂腐,而杨昌济直至1915年才初次到该店吃饭,在食尚方面整整落后谭延闿两年。

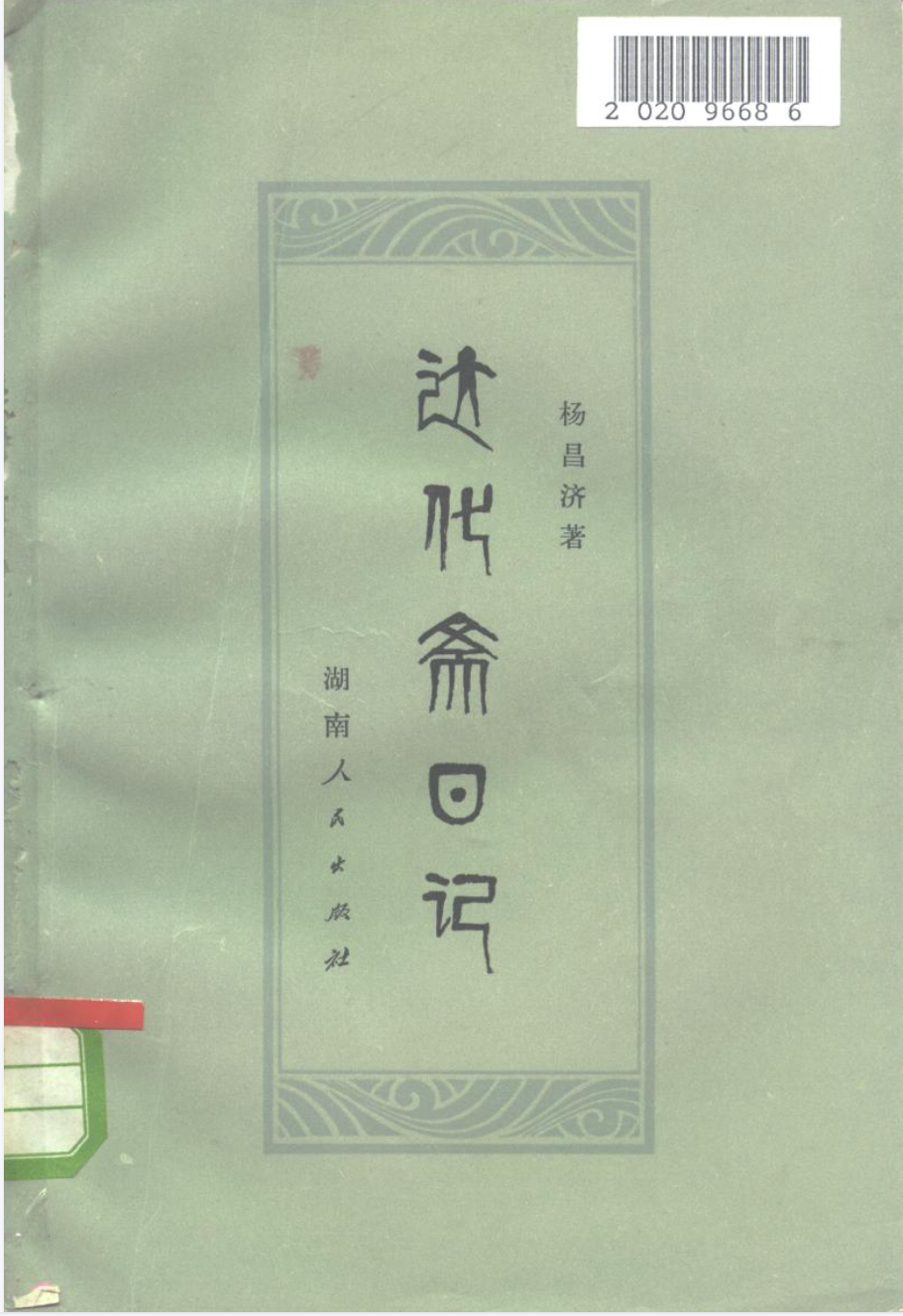

杨昌济《达化斋日记》

然而,杨昌济于饮食一道的体会,似比谭延闿更深一些。杨氏日记即便记载饮食闲谈,也总有个道理在。如1915年四月十四日日记:“杞生言魏午帅(光焘)乡居,自奉甚俭,每食四簋,二荤二素,贵贱之客皆以此款之,无不会食。每年春秋二季请客二次,酒席以四五串为常,至贵不过八串四百文。……宝庆人多食冷菜,床矮,离地甚近。宝庆人喜饮汤。”日记所载乃是将见闻转化为饮食知识,提倡节俭,也留意地方性风俗知识,而并不耽于饮食。

杨昌济之外,湖南老辈革命家有日记存世者尚有“延安五老”之一的宁乡人谢觉哉(1884-1971)。谢氏是具有旧学根底的革命家,所撰数十万字《谢觉哉日记》有不少饮食相关记载。如谢觉哉1919年5月17日日记载:“《中庸》曰:‘人莫不饮食也,鲜能知味也。’魏文帝《论衡》曰:‘三世长者知服食。’吾人于味之美否,大抵阿世所尚,或欣其昂贵,以心理作用冲动生理作用,美之者未必真美,且或较不美于所不美者,而以世俗美之之故,不得不从而美之。袁枚‘鸡豚牛羊,豪杰之材;海参鱼翅,虚名之士’之语,可谓绝顶聪明,不为俗囿。余谓肉食与蔬食,一甘而腻,一淡而永,正未可轩轾。吾人缚于环境,一食之微,尚不容我理性判断,何况其他!”(《谢觉哉日记》,15-16页)这是可贵的饮食体认,是谢觉哉不盲从、不从众的饮食观念的体现。注重自己的感受,而不为世俗外界观念所左右的饮食操守,正值得如今饱受饮食宣传轰炸的当代人学习。

自然,谢觉哉也曾经参与一些上层的宴会,如1921年3月14日午间参加“曲宴”(即“曲园”)的宴会,欢迎韩国人李熙春等人,当日宴会共计二十八人,包括仇鳌(1879-1970)、易培基(1880-1937)等人,且决定成立中韩互助社。这是早期湖南社会团体招待外宾的可贵记载,也足以说明曲园在当时酒楼的超高地位。

此外,革命家日记中的一些日常生活细节,也能反映湖南食物在外乡的流转及其所呈现的革命家友谊。如谢觉哉1944年4月28日日记载:“昨日同李、柳、贺、霍、罗至枣园看花,在毛主席处吃饭。定国送了毛主席一些腊肉、茶叶、醃菜等。”(612页)可见,腊肉等湖南风味也被谢觉哉夫人王定国(1913-2020)带到了延安。而稍早之前,谢觉哉与何叔衡在江西的诀别宴,也同样反映湖南饮食随着革命进程而扩散。谢觉哉在日记中回忆起一九三四年九月最后一次分手的情形:“一间破旧的瓦房子,摆着几桌自养的猪鸡肉和自种的菜蔬,不知从那里弄到了鱼——这是机关的结束宴会。”(谢觉哉1946年7月17日日记,949页)这一场面好似毛泽东1917年漫游至宁乡何叔衡老家所享受的那一席。由于革命的缘故,湖南的饮食风尚扩散到了江西。

三、林伯渠与长沙酒楼

林伯渠(1886-1960)为著名老革命家,留有日记稿本,其中早年部分记载生活内容丰富。如1913年,林伯渠东渡日本,记载日本东京的馆子如源顺、维新、广和昌、中华第一楼等。这些菜馆从店名看,自然都是中国饮食店,不过不能确定是否兜售湖南风味。然而,通过林伯渠日记,我们可以确信,湖南的风味早已飘到日本。实际上,早于林伯渠,清末留日的湖南人已在日记中详细记载日本的中华料理。

宋教仁1905年6月29日日记:“巳正,徐景成……邀余至……料理馆同食午餐。”很明显,宋教仁已经在日本的中国饭店吃中餐了。宋教仁1905年7月12日日记载:“申正,郭之奇邀至同心馆……”则明确点出中国餐馆名为同心馆。在宋教仁日记中,同心馆是经常提及的就餐场所,也是彼时中餐出海的典型。不惟记载中华料理,宋教仁还将享用朝鲜美食的体验写到日记里。宋氏1905年7月22日日记载与宋海南“偕至韩山楼午餐,朝鲜料理也,味与中国食无大异。余等所食者,一曰神仙炉,似中国火炉者也;一鸡卵包,则包牛肉之炒蛋也;一コモク(日文‘什锦’),则杂菜之饭也”。 以中国菜为参考系,宋教仁也能对朝鲜料理品头评足。可见,在饮食上,这些革命志士一点也不保守。事实上,在日本的湖南人甚至尝试烹饪日本料理,如林伯渠1914年2月8日日记载:“晚,柱丞办料理,共餐极欢。”则可见这批留日学生中部分人员已经习惯日本口味,且亲自制作和风料理了。

当然,客居他乡,这些湖南籍革命家最怀念的仍是湖南特色食物。宋教仁(1882-1913)1906年5月19日日记载:“下六时,至杨勉卿寓,适将晚餐,有腊肉,遂留餐焉。”有腊肉,待客的东道主便有底气。无独有偶,林伯渠1913年10月16日日记载:“午餐锡圭处,因邓君新到,携有腊脯,饱尝乡味,固不仅口腹之乐也。”有腊肉,作客的人不仅大快朵颐,莼鲈之思也得深慰。观此可知,湖南腊肉早在一百多年前已被带往日本,尽管仍是湖南人品尝,却也是湘味出海的写照。

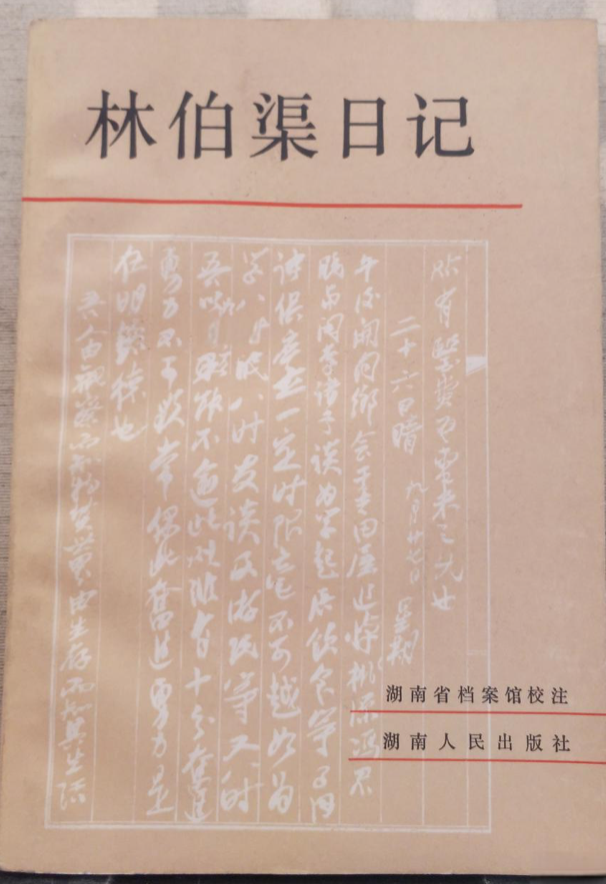

林伯渠早年日记书影

1916年春夏之际,林伯渠回到湖南长沙工作。经程潜(1882-1968)介绍,陆续在谭延闿第三次督湘期间担任省公署秘书、代理政务厅长等。谭延闿1916年8月25日日记记载:“颂云同凌伯渠祖涵来。……凌之人才尚不差。”这是谭延闿初次与林伯渠打交道,连林伯渠的姓都写错了,但对他的评价不坏。由于谭延闿的信任,林伯渠逐渐在湖南省政府站稳脚跟。此后,林伯渠日记记载了不少长沙市内就餐情况,尽管十分寥寥,也为长沙酒楼留下极为珍贵的资料。兹将相关记载抄录如下:

1916年8月7日:四时,赴翦玉玠宴于徐长兴。

1916年8月20日:午后,赴宴一枝香。是日,谭组安省长抵省。

1916年8月26日:午后,赴一枝香友人宴会。晚,携行囊登舟。

1916年9月16日:午后,道友人贺,并赴一支香。

1916年9月17日:早起,宴友人于徐长兴。午后,拜客。晚,赴宴一枝香。

1916年9月24日:早九时,诣徐长兴共宴友人。

1916年9月30日:午后六时,赴宴一枝香。旋同人在玉楼东宴友。旋诣正谊社。

1916年10月3日:六时,共宴亦山天乐居。

1916年10月7日:午后六时,退署。赴宴挹爽楼。

1916年10月8日:晚,剑仇宴于天乐居。

1916年10月17日:午后五时,赴枣(园)友人招饮。龙铁英召宴曲园,时逼未赴席。

1916年10月19日:晚,赴周砥如宴于徐长兴,又,廖湘芸宴于曲园。

1916年10月20日:昨日,饮食失慎,致今日身体极倦。……晚五时半,到挹爽楼宴客。

1916年10月26日:晚,赴半园宴。

1916年12月7日:午后五时,赴伍、廖宴;又,诣一支香。

1916年12月18日:晚,招饮陈坤载,林伯先并延,宝春楼入座。

1916年12月25日:晚,伯先召饮一枝香,同座绍先、敬民。

1917年1月2日:早八时,诣迎蔡松坡先生(灵榇),由河干行至陆军测量局,乡人对之,感觉殊少,可发一喟。旋绍先、敬铭约赴天乐居。

1917年1月14日:晚,赴宴王小芹、萧石朋君。

1917年2月17日:晚,汪毓崧招饮曲园。

1917年2月19日:晚七时,开财政会议,旋诣一枝香,李午云、何润君招饮。

1917年2月21日:晚,诣湖湘纪念会,旋到一枝香。

1917年3月27日:晚,访特生、艾唐,并赴宴潘君枣园。

1917年3月28日:晚,赴宴枣园。

1917年4月22日:晚,赴张溶川观察宴于一枝香。

1917年4月25日:晚,赴宴曲园。

1917年5月2日:晚,宴县人邃园。

1917年5月6日:午餐,旋赴宴友人于曲园。

1917年5月22日:晚,赴枣园,曾广瀛君招饮。

由上述记载可知,1916-1917年,林伯渠经常光顾的酒楼包括一枝香、曲园、枣园、徐长兴、挹爽楼、天乐居等。宴请的人包括仇鳌(字亦山),而请客的人至少有罗剑仇、龙铁英、廖湘芸等。自然,也有宴会在家中举行,如1916年10月22日日记载龙璋(1854-1918)家举行宴会。此外还记载1916年11月18-19日在上海古渝轩、小有天、天雨吃饭一事。梁小进、张好所著《湘菜》(湖南科学技术出版社,2012年)也引用过《林伯渠日记》,惜十分简略,且将古渝轩、小有天、天雨等三家上海地区的川菜馆误作湘菜馆。这也提醒湖湘饮食史料的挖掘者,应当注意日记所载内容的时间和地点,否则容易因疏忽造成史料利用的偏差。

作为谭延闿的部属,此期林伯渠与谭延闿交往不少,但一起吃饭的情况极少。直至谭延闿再度下野,蛰居永州期间,他才与林伯渠关系更为密切,经常聚饮。

谭延闿1918年10月22日日记载:“晚,谌斋古借地请客,伯渠、松坚、雨人、宏群、吕满、宋满、李芾棠来,同席,饮二十馀杯散。”又1918年11月28日日记云:“晚,设具饯子武、岸稜,以谢、罗、萧、岳、吕、刘、黎、伯渠、护芳作陪,自炖鱼翅,饮勃兰地,颇极精美,永州不易得也。”此时,林伯渠追随谭延闿到永州,常陪侍谭延闿,方才真正成了谭延闿的心腹。

不过,革命事业天然与饮食及应酬相悖,林伯渠1926年至1927年间的日记,就无一笔道及饮食,而多记载戎马倥偬之事。究其原因,可从谭嗣同(1865-1898)1898年在湖南创立延年会说起,谭嗣同创会的目的便在“省去无谓之应酬,以所省出之精力时候读书办事。”(《达化斋日记》23页)精于饮食必然消磨许多时间,而于革命事业有妨。革命家之所以革命,大概在于他们并不耽于饮食,始终保持平民饮食趣味。如革命老人徐特立(1877-1968),在谭延闿日记中仅现身一次,倒是多次出现在火宫殿发表演讲。自然,徐特立品尝的是火宫殿的平民食物。惟其不耽于饮食,方有更多时间做事、闹革命。

由于革命家日记与回忆录的主要内涵并不在饮食,在微观史研究兴起之前,这些文献只是作为革命史研究的材料。当饮食被视作微观社会史的一个方向并加以研究以后,革命家日记与回忆录值得重新对待。尽管革命者私人文献所载的饮食材料十分零星,却为湖南近现代饮食提供了确定性的证据。譬如株洲籍革命家言乃克(1920-2009)回忆起唐拔(1890-1972)的兄长专门邀请他“从长沙搭轮船上湘潭吃脑髓卷”(《参加江南地下第四军组建活动片段回忆》)。仅此一点,便为湖南名点——脑髓卷的原产地湘潭提供了力证。而宋教仁日记中记载的刘瑶臣(1884-1911),作为湘西哥老会金凤山的刑堂,在1904年,曾在常德鸡鸭巷饭馆当厨师,协助宋教仁联络会党。据此,则刘氏又是近代湖南少数有名有姓的厨师之一,并提供了近代湖南厨师参与革命的罕见证据。而我国国歌词作者田汉1966年7月3日日记声称其父田禹卿也是一名厨师,从田汉外公学厨,“曾到汉口一个知县衙门的厨房做事。他是主要管白案的,即做包子饺子之类。大约也会办菜”。田汉小时候还看到“父亲留下来的大厨房菜谱”。田汉自传对此回忆得更加详细,说田禹卿“跟他岳父易道生学大厨房”。这又是一位有名有姓的湘菜厨师了。

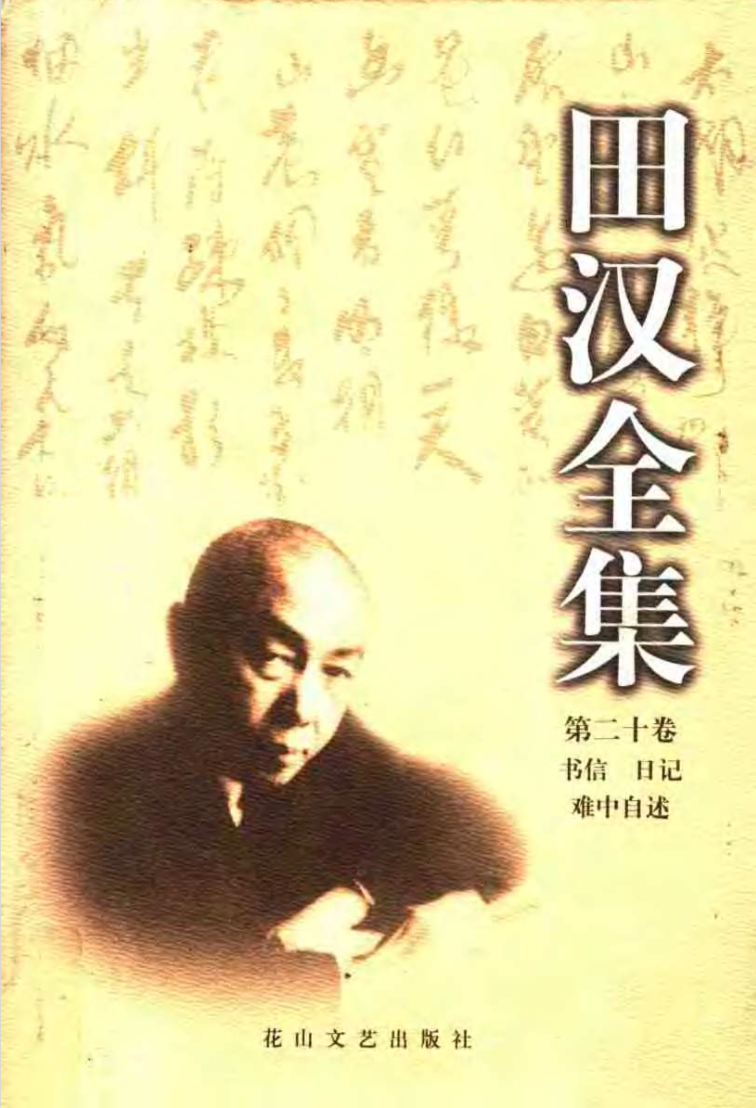

《田汉全集》书信、日记卷

与谭延闿等人日记相比,革命家的日记与回忆录在饮食材料的丰富性上,有着云泥之别,然而这些材料的差异,正是旧时代饮食等级的写照,是饮食权力的直观展示。与传统饮食材料的文人书写不一样,革命家日记与回忆录的中下层阶级特性,天然远离饮食中心的书写方式,都赋予它在饮食研究中的特殊意义。即便如郭沫若这样的革命者,多次参与党政高层与宴席,所关注的仍是平民食物。如1937年12月7日,唐生智请周恩来和郭沫若吃饭,郭氏在《洪波曲》中回忆道:“在城外的一座大公馆里吃了一席很讲究的湖南菜,还吃了有辣味的浏阳豆豉。”唐生智的厨子是湖南名厨,引得郭沫若夫人于立群(1916-1979)说“那实在好吃”。唐生智就送了他们两罐浏阳豆豉。

郭沫若《洪波曲》

稍早之前,郭沫若在长沙遇到《抗战日报》主编田汉(字寿昌),便被田汉邀往清真李合盛馆子,郭沫若给这间店子以较大的篇幅:“在一间楼房里满满坐了两大圆桌,桌面宽,筷子长,汤匙大,充分发挥着湖南席的三大特色。菜上桌了,除牛肉牛百叶之外,也有鱼,也有鸡。好像也没吃出什么特别的味道,但同样也在发挥着湖南菜的三大特色:咸、辣、多。寿昌是喜欢吃牛百叶的,尽管分量已经够多,而他一叫就是双份。”(郭沫若《洪波曲》,人民文学出版社,1979年,29-30页)对中下层的食物,郭沫若总是尽情描摹,反倒是那些达官贵人宴席上的山珍海味,郭沫若日记与回忆录中着墨甚少。

总的来说,饮食的阶级划分在革命家日记与回忆录中有清晰的痕迹。湖南是近代革命家之渊薮,相关日记与回忆录异常丰富,解析这部分资料,对重构近代湖南饮食史意义非凡。与历史学界惯常运用大宗民间文书或是地方志从事平民饮食研究(如史景迁《清代贫民的食物》,载张光直等著《中国文化中的饮食》)相比,日记与回忆录中“飞地”式的饮食资料因其更难开采,较少为研究者所使用,正因如此,或许从中所见者将更加独特。作为抛砖引玉之作,本文的尝试是粗浅的,作者有着深远的期望却是不言而喻的。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司