- +1

房间里的精神病人① 照护者为何不愿打开家门?

【编者按】

在中国,约200人当中就有1位登记在册的严重精障患者。

他们在哪?除了生活在精神病院的病人和散见于媒体报道的伤人案当事人,我们好像对他们视而不见,又避之不及。

因此,他们躲得更深了。家庭要付出闭门照护的代价,医生要更凑近才能获得他们的信任。澎湃新闻记者在梳理资料时发现,上世纪八九十年代,这些病人尚能被社区、家庭接纳,甚至有一份像样的工作;后来的病人则被视为失去了劳动能力,整日困守在家、病情加重,家庭也被拖入贫病交加的境地。

我们会从10月29日起连载三日、用三篇报道与读者探讨何以至此,又如何为精神病人走出家门、缓解病情提供多一份理解与支持。

我记得徐为,但没认出他。2023年,他来我的工作单位找我,人很显老。

他这时以低保为生,居无定所。他希望我帮助他,陪他去杭州找马云,他认为马云在实时监控他的思想,一些过去认识的人也在他耳朵里骂他。

2012年,他46岁,确诊九年的精神分裂症由药物控制得很好,精神病康复院允许他出门走走,能进网吧。徐为联系上律师,起诉自己的监护人胞兄和康复院,要求放他出院。官司一直打到2017年才二审胜诉。

2015年4月14日,律师杨卫华对徐为宣读法院一审败诉的消息。雍凯 澎湃资料

他离开了医院,却找不到合适自己生活的地方。徐为与哥哥关系不好,后者长期在外地打工,无力照顾。他这时显然疾病复发,但没有扰乱治安,民警无法介入。我想找社工与他聊一聊,请他明天再来。他答应了,但他没再出现。

我常在想,徐为现在可能还游走街头,与无数人擦肩而过,只信任那些唾弃自己的幻听。

据中国残疾人联合会提供的数据,截至2023年12月,我国登记在册的严重精神障碍患者698.8万例。这几百万病人的周围,还有他们的家属。有的家属付出一切,不让自己的亲人被病症吞噬——但他们能支撑多久,谁能为他们提供帮助?

陪儿子去阳光下

“有没有一种可能,他只是想来看看你?”事后,我与精神科医生张英诚说起这件事,张医生这样问我。

一个患有精神疾病的人想找个朋友,要穿越几道无形的帷帐。一方面,一些患者的疾病症状包括偏执多疑、表达能力下降;另一方面,社会对他们也有一些负面的刻板印象。

华南农业大学副教授肖小霞曾在书中列举:公众既把精神疾病与不道德的行为联系在一起,认为病人危险、易犯罪、行为不可预期,又有一些人把它理解成“一种家族遗传病”。

目前,一些基因群被认为与精神分裂、双相情感障碍、抑郁症和孤独症等精神疾病有关,但这些基因只决定疾病的“易感性”。

后天的社会因素会影响“易感”人群。美国精神医学学会编纂的《精神障碍诊断与统计手册(第五版)》指出,在城市环境生长和少数族裔背景的孩子,患病概率更高。此外,直到青少年时期,人脑发育都不完全,脑损伤和心理伤害都可能影响神经发育。

张英诚说,不仅是精神疾病患者,日常生活中的“相对心智不全”,其实既普遍又常见,比如只会哭的婴儿、退行严重的老人。我们对人尊重、关爱与否,不应该由他精神上是否健全来决定。

在一栋高层住宅楼下,七十岁的雷玉“缩”在轮椅里。他在四十年前患上了精神分裂症,疾病发作的时候,会在家里含混地骂人。他几年前脑溢血了一回,但没能改掉这个积习。邻居看见雷玉,不免说他一句:“搞什么?”他畏缩着,不敢出声。

他的母亲,快要九十岁的胡秀苗和他坐在一起:“他得病了嘛,他的大脑不由人!”

雷玉出门坐一坐,就不那么烦躁。变得温和,发病的次数变少。

和许多精神病人一样,他怕出门。临要出去,他躲着,胡秀苗忍不住骂他:“我都累死了,你不愿出去。” 到楼下,邻居帮她看着一点他,她一个人回家里打扫、烧火、做饭。

邻居婆婆有时候劝胡秀苗“放弃”,比如把儿子送去养老院。胡秀苗说养老院贵,而且怕送了照顾不好,儿子活不长。说着,她气性又大起来,对我讲一连串话:“我死了才能放弃了,不死放弃不了。我死了他就完了。我不死他完不了。”

不忍放弃

胡秀苗说儿子雷玉患上精神分裂症的时候,刚去工厂上班。他不爱说话,“很善良内向”,有一天突然开始日夜叫骂、在墙上乱涂乱画,被送去医院。

但是,雷玉更常见的症状是自己找一个笤帚来,一声不吭,把家附近的几条街道扫得干干净净。他不解释这是为什么。附近的人都知道这边有一个“神经的人”。胡秀苗还记得,雷玉在马路上被人欺负,他和路人起了争执,别人要打他,她赶去解释“不要和他计较,他有病”。

他唯一的一次动手打人,是她埋怨,“给你买多少笤帚都不好使”。他把她推倒在地。

胡秀苗和丈夫都不愿意放弃他。一开始是上世纪八十年代,通常是雷玉开始骂人,两夫妻拖着、架着儿子出门,打出租车送医。住院一段时间,花费太多,夫妻俩又接他回家。医生说,“吃一点药,控制不发”。这种话,胡秀苗不太喜欢听。雷玉再发病,她总觉得是前一家医院治得不好,又换一家医院去看,“把我磨死”。

胡秀苗的房间里供着神像,为了儿子,几十年早晚祭拜着。

雷玉二十多岁的时候,她还给他物色对象。

对于病因,他们摸不着头脑。胡秀苗以为雷玉的病因是恋爱失败,喜欢的女同事没答应他。

想用婚恋治精神病的想法并不罕见。一位心理学教授与我聊起,曾在讲座上遇到一个来咨询的人很苦恼,不知道该怎么办。他说妹妹患上精神分裂症是因为感情不顺,他又给她介绍新的伴侣。但事与愿违,她后来的婚姻也不幸福。

雷玉得病之后,长期在家待着。直到改制,国营工厂还发他生活费,不时上涨一些。

胡秀苗回忆,当初他们住在一个工厂的宿舍区,来往的都是同事,知道她家的情况。没有人反对雷玉在路上扫街。她说些软话,让其他工人从厂里拿几个笤帚给他用,他们也会同意。

而现在,不少企业要求入职的员工做心理健康测评,看能否抗压,已经衍生出对应的产业。也有人认为,患上严重精神障碍等同于失去劳动能力。

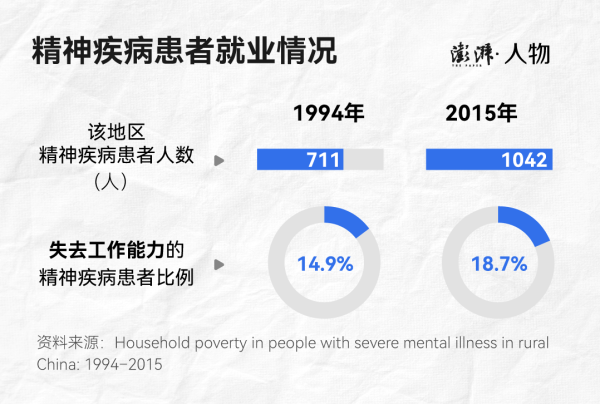

一组研究能说明这一变化早已发生。它跟踪了1994年与2015年生活在成都新津区部分街镇的严重精神障碍患者。1994年,当地严重精神障碍患者的就业率高达93.1%。2015年,重访到的患者,该指标跌至78.2%。

研究者分析,多数严重精神障碍患者可以干一些农活。但是,经济快速发展,当地人外出打工,或者在当地找到兼职工作,患有精神疾病的人抓不住这些机会。总体经济水平抬高的同时,如果没有低保等福利政策来托底,超过四分之一病人家庭的收入水平会由贫困线以上跌到以下。

可能是由于被调查的地区属于郊区,大多数人的职业曾是“农民”,因此1994年的调查中超过90%的严重精神障碍患者有工作,而14.9%的被调查者“无工作能力”。设计:澎湃新闻记者萧颖霖、王亚赛、蒋馨尔

他们成了被甩下的人,除了家人,还有谁在关心他们?

“需要上门关爱,不接受电话回访”

2004年,由当时的卫生部疾病控制司委托、中国疾控中心精神卫生中心承担的“686项目”开始,我国逐渐发展出患者发现、诊断、登记与报告,日常随访,协同各部门帮扶各类困难家庭的精神卫生服务体系,2012年出台《重性精神疾病管理治疗工作规范》,2018年更新为《严重精神障碍管理治疗工作规范》。

按照《规范》的内容,基层医疗卫生机构中,负责精神疾病防治的工作人员(简称“精防人员”)或签约家庭医师,要对服务区域内的严重精神障碍患者进行随访。

随着病情变化,有的病人需要前往医院复诊;药物更新换代,有些情况可以调药,患者可能还有其他疾病,也需要就医,还有一些家庭面临贫困的危险,需要福利部门帮助的,精防人员都可以协调。

与长期照顾精神病人的家属交往,需要更多地体谅。

胡秀苗所在城市街道的精防人员马建与我一起走访了几户人家。其中一户人家里,附近卫生服务站的驻点医护也赶来问询:“病还好吗?附近的卫生服务站可以靠长处方代配药,参加了吗?”

老人说:“好。儿子从来不出门。”他的儿子,一个没什么病容的中年人,正站在屋子的深处,沉默地看着我们——老人不想当着儿子的面谈他,把我们拉到门外。多问几句,他说,打心眼里发愁的是,等自己走了,儿子怎么办,送去哪里?

老人还有一个女儿,但他信不过。

我们去另一户,病人的妹妹在外面接。她嘱咐,不要说是医生,要说是她同事。哥哥不信任外人,她害怕刺激他。

前一天,她在电话里推脱道:“别来打扰我们。”马建对她说了很多话,说她很棒,长期照顾病人的都很了不起。

她腼腆地解释,主要是老母亲照顾哥哥,她家在其他地方,只是不时地来。亲戚之间为了谁照顾哥哥的问题说一些闲话,妈妈也总是心情不好。想起这些事,她前一晚失眠了。

马建问了病人最近的状态、有无规律服药。他总是把这些问题熟记在心,当面问了,告辞后记下来。

他记录过上一次给这家人打电话的感受:“需要上门关爱,不接受电话回访。每接一次电话感觉是揭一次伤疤,语音痛苦而沉重。”

既盼望,又害怕

为了保障病人及时就医,精防人员不得不介入一些家事。马建挂心的另一桩工作,是劝说沈壮图的外婆钱月珍,让沈壮图在医院多住一会儿。

马建喊钱月珍“壮壮外婆”,仿佛沈壮图是一个孩子。沈壮图今年三十岁,患有双相情感障碍,他状况不好的时候,说自己很痛苦,威胁伤害自己和同住的外婆。4月初,精防人员协调之下,公安上门,沈壮图才同意去复诊,继而被收治入院。往年,他总是只住几天,疗程没结束,就被外婆接回来。

经马建和同事们做工作,钱月珍同意这次让外孙在医院住一个月。马建的下一个目标,是让他去父亲那里住一段时间。虽然沈壮图的父亲早已离家,和他们关系不好。马建担忧,长期在家、与一个有一点溺爱他的老年人住在一起,沈壮图几乎不用出门和其他人打交道,社会功能会进一步退化。

他去住院,平房里就只剩下钱月珍一人,没有什么生活的气味。里屋堆满80岁的钱月珍治疗慢性病的药物,有些过期了,她也舍不得丢。在客厅兼做厨房的空间里,灶台边放着一盘青白相间的米,钱月珍想要把发霉的挑出来,自己吃不发霉的那部分。

来看她的客人要是提起外孙的病,她会从他还没出生时说起。

钱月珍说,是自己不好,不应该同意沈壮图母亲,也就是小女儿的婚事,后来离婚收场。小女儿离婚之后,情绪特差,再也无力照顾幼儿。一直由她和大女儿带着壮壮。等沈壮图读初中,晚上偷摸跑网吧,钱月珍挨家挨户地找,还去电视上看见的教育专家那儿讨教经验,沈壮图去了餐馆、工地,和工友们相处不好,也越来越慵懒,半天昏睡、不出家门。

沈壮图近些年不工作,只“宅”在家里上网。他有时拉着外婆,急切地倾诉自己的心事,但钱月珍安慰几句,又感觉外孙没在听。

直到他开始明显情绪失控,说自己想要轻生,他们才知道,沈壮图上网时似乎遭到一个网恋对象的抛弃。

基层的医疗机构人手有限,做不了更细的疾病教育。“壮壮”几次入院、出院,钱月珍和她的大女儿也对医院变得不信任。一家人现在的想法是:“只要壮壮不出去打砸抢,我们就心满意足。”

大女儿总埋怨钱月珍,觉得送沈壮图去看病是没事找事,她们去医院看他,他诉苦道,自己去食堂晚了就没有饭。

钱月珍既盼着外孙回家,又感到害怕、应付不来。

没有人问她的感受

5月,我们接触到了另一城市的一家人,83岁的母亲刘淑芳、大儿子胡强和女儿胡敏。

因为疾病存在,他们两两关系都很差。哥哥觉得妹妹脾气暴躁,举止奇怪,应该看精神科。但母亲不愿意,面对上门的记者,两人争执不休。

他们都怕妹妹。胡强说,近十年都在劝说妹妹去看病,一筹莫展。如果说些软话、好话——妹妹会说哥哥不好,重提起家里的许多旧事,要是说狠话,她会大吵大闹。兄妹两个都五六十岁了,他受不了这些。

妹妹年轻的时候,就开始整个下午地“霸占”卫生间。全家就类似的琐事不断争吵。他们带二十多岁的她看过精神科,为了不留下医保记录,特意选自费支付,也没有规律地复诊。

2010年,母亲70岁,要动白内障手术,胡敏不知为什么,拦住不让。一家人暴吵,引来警察,将胡敏送了医。

刘淑芳回忆,同病房的病人家属对刘淑芳说:“胡敏思路这么清楚,为什么送进来?”她听进去,几夜没有合眼。她回忆,刚把胡敏送医,自己就坐在专科医院的一楼痛哭。 胡强也不接受“疑似精神分裂症”的初步诊断,觉得妹妹“没有幻觉”。于是,才住了十天,他们把胡敏接出来。

刘淑芳的丈夫当时还活着,两夫妻又和女儿吵,会找居委会、找公安,要求做主。他们说,希望按“家庭暴力”处理。

胡强回忆,警察对他说,发生一些什么事再找他们,他不禁暴怒说,这怎么来得及?“我总是担心妹妹把妈妈杀了。”

他们可能从没问过胡敏的感受,比如,她一天有大半天待在卫生间里,是为什么?

我们去看望了目前独居的胡敏。她梳着两条辫子,看上去有些紧张,说话又快又响,楼道里的声控灯随之一明一灭。

问起她的“病”,她一口气说道:她的父亲2017年去医院检查,一家人一起去,他走在前面,有说有笑,但拿到的诊断结论是肝癌晚期,父亲看了报告,回来摔了两跤,第二天就无法行走了;后来她在医院陪着父亲,看到一个独自看病的女人,请的护工不搭理她。她想着要是独自去看病,也会这样悲惨。

她这样描述自己的病症:看见自己眼眶发黑,联想到了父亲去世时也是这样。她感到积水已经到了胸口这儿,小肚子里又有一个很大的肿瘤,压迫其他器官,导致“小便小不出来”。她不敢离开卫生间。

她很想出门求救,但腹部的压迫感让她害怕。她自觉无依无靠。在她眼里,母亲更爱哥哥,父亲走了,母子合谋,拿走遗产,单欺负她。

胡敏居住地所在的居委会主任陶永告诉我们,胡敏有时晚上“怕黑”,会去附近通宵营业的快餐店里过夜。

防御疾病的堤坝

2021年夏天,刘淑芳和胡敏口角,被胡敏推了一把,造成脊椎骨折。

此后,刘淑芳搬去和大儿子同住。面对我们,她佝偻着坐在床上。除了这张床和一把积灰的椅子,屋子里再也腾不出外人坐的地方,一旁杂乱地堆积着成捆的纸板箱和其他废品,散发着阵阵霉味。胡敏也找过居委会,诉说自己的痛苦,“想要妈妈回家”。

陶永对我们解释,他们一直为这家人头疼:居委会的人曾经和民政局的派员一起去到刘淑芳和胡强的住处,想多了解情况,没能进门。他们那天不愿意接待。

按照现行《精神卫生法》,严重精神障碍患者需要入院治疗的,如果患者不认为自己有精神问题,除了医生的诊断结论,至少要获得监护人同意,因此,刘淑芳或胡强要陪着胡敏去医院。居委会早就与他们大致说过这情况,对此,胡强说,自己管不了胡敏,胡敏会骂他。

虽然丈夫生前这么说、儿子也说,但刘淑芳固执地不想接受女儿有精神疾病的现实。她说,不想放弃她,觉得女儿一个人成天待在卫生间里很痛苦,想回去和女儿住一起。但她又实在力不从心。

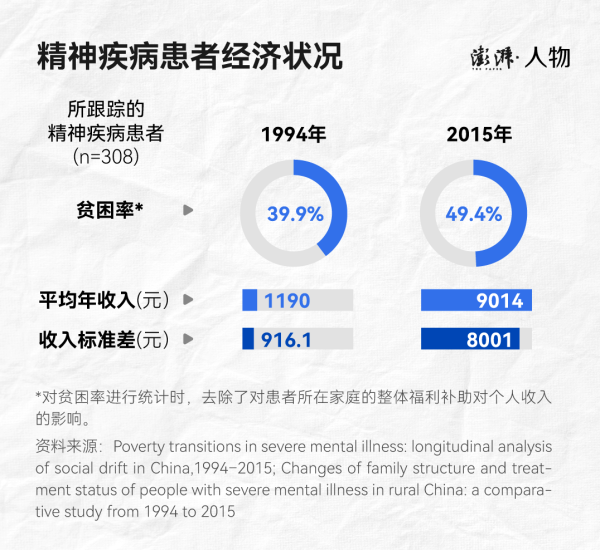

从收入的绝对值来看,成都市新津区个人平均收入自1994年至2015年增长1167.4%,病人的个人平均收入只上涨658.6%,如果没有福利政策的修正,病人家庭的贫困率不降反增,2015年达65.2%。更多病人得不到家庭照护——1994年,当地不到十分之一的患者没有任何人照顾,2015年上涨到16.1%。同时,2015年经过新一轮筛查,发现从未接受过治疗的患者占所有患者的37.2%,较之前明显上升。

设计:澎湃新闻记者萧颖霖、王亚赛、蒋馨尔

为了充实基层精神科,2015年,原国家卫计委启动精神科医师转岗培训项目,具体方案明确,培养更多掌握精神病学、临床心理学基本理论知识、临床技能和社区服务的人才。

想要妥善地照顾社区里的精神疾病患者,需要专业人员辛勤工作,也需要病患家庭为他们打开门。

为了后一件事,马建会在电话里语气激烈地夸奖自己的随访对象:“你们在做一件非常伟大的事!”

(未完待续)

(为保护受访者隐私,除张英诚医生,本文所有人为化名,核心信息有所模糊。感谢马建医生及其同事的支持。)

海报设计:白浪

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司