- +1

对话|马良:探寻照相馆与老照片背后的那些人生

该书是艺术家马良多年来对照相馆历史文化的梳理,一反常规地使用了如同故事叙述者的跳跃思维,将枯燥的历史文本整理出了视角独特的描述线索,成为图文并茂的生动读本。

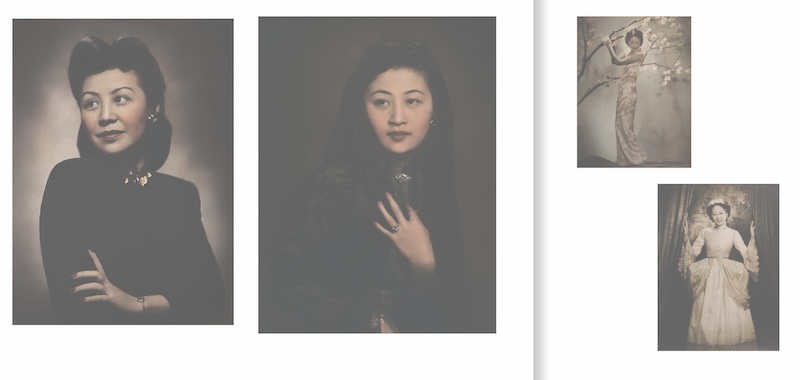

照相馆中的人物肖像随着时代的发展,产生了不同的风格样貌,记录了不同时代人们审美的发展与演变,使人们能够窥视不同时代所特有的欲望和梦想。澎湃艺术对话马良,他认为,书中很重要的一点是谈照片里的人生,但“摄影唯一证明了人生的虚无感,这种摄影和人生的矛盾特别打动我。”

马良,《失焦记:关于照相馆和纸上人》,上海人民美术出版社出版

难以想象,那个曾经开着卡车变身的“移动照相馆”游遍大江南北,给1600多人拍照、造梦的当代艺术家马良,已经年过五十;也难以想象,在其粗犷的外表下,文字和内心竟是如此细腻丰富。

《失焦记:关于照相馆和纸上人》也是继《坦白书》和《人间卧底》之后,马良出版的第三本文字书。“我们学美术的人,大多是感性的,但我后来在研究照相馆历史的过程中,渐渐从理性思考,并通过文字把它们记录下来。”马良说。

S形藤椅上,人物正背而坐,让双人肖像产生了独特的形式感。

他记录下的,不仅是照相馆的故事,也记录了不同时代人们审美的发展与演变。“他收藏了大量老照片,他把这些进行创作,包括对历史重新认识和思考——自己对于历史认识的角度出发的一个重构,通过这样的一个重构让我们再一次感受到了历史它本身所具有的内涵和深度以及这些照片所呈现各种各样人不同的命运故事。”复旦大学新闻学院教授顾铮说。

马良在澳大利亚创作中。 黄珺 摄

谈《失焦记》:探寻照片背后隐藏的人生

澎湃新闻:新书名为《失焦记——关于照相馆和纸上的人》讲述的是照相馆和老照片,字里行间包含满满的情感,《失焦记》的书名有着怎样的意味?

马良:书中有一段文字“人生就是一个不停对焦的过程”,写完这段后我特别感动。我人到中年,刚送走我的父亲,也是孩子的父亲,我觉得对父亲、对孩子的注视是人生中特别重要的事。

虽然我是个视觉工作者,但很少拍父母亲。尤其在父亲去世后,我发现自己拍父亲的照片不超过20张,特别惭愧。所以“人生就是一个不停对焦,又失去焦点的过程”是我特别真诚的感受,在拟书名的时候,这句话一直浮现,也就成为了这本书的名字。

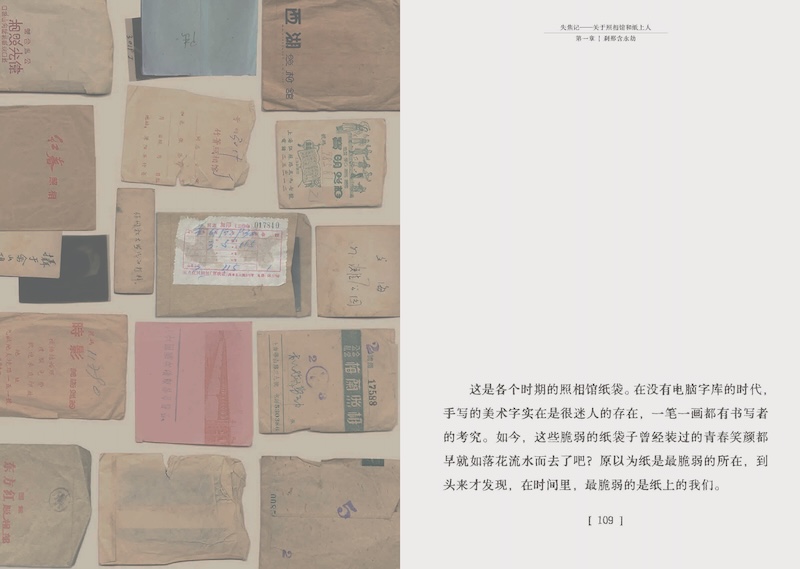

《失焦记:关于照相馆和纸上人》内页

澎湃新闻:副标题“关于照相馆和纸上的人”,做如何解读?

马良:书中几乎所有照片都与照相馆文化有关。我喜欢照相馆很多年了,在写作这本书时,我发现自己无法写出照相馆的历史,我感兴趣的是照片上的人。之所以这些照片能流到我的手上,从某种意义上说,他们流离失所、离开了他们的后人,不知道什么原因就被卖掉了。

我想到和女儿一起看的《寻梦环游记》,其中一个主题就是,当世间没人回忆你时,就彻底死了,我一下子就想起了我收藏的老照片,有一种强烈的虚无感。我重新审视这些照片,试图辨别照片中的人到底是谁,其实也是虚妄。但是,这些照片又像某种证据,证明了这个人曾经活过,甚至还存有喜怒哀乐、爱恨情仇。所以,写这本书的时候,就觉得很重要的一点就是要谈照片里的人生。

《失焦记:关于照相馆和纸上人》内页

澎湃新闻:《失焦记》分“刹那含永劫”“红尘刻画你的样子”等八个章节,章节的框架是如何分布的?你收藏的老照片如何对应到框架中?

马良:这本书来自我过去在美术馆讲座的讲义,讲义一大半在谈老照片。讲着讲着,有了线索和更多的感受,在编这本书的时候就把它分成了八个章节。

我生于1970年代,我们这代上海人家里总有些老照片,我过去没当回事儿。大学毕业后第二份工作是做广告片的美术指导,工作范畴包括人物造型和场景设计等。当时一个港台导演要拍老上海,涉及历史服装和场景,我去图书馆和书店找了一些资料,但总不是特别满意,后来我就去了城隍庙福佑路的旧货市场。当时老照片很便宜,我拿着公费买了一大堆(约200张),后来影片的人物造型完全参照照片里的人。片子完成后,这些所谓的创作工具就留给了我,这构成了我第一笔收藏,时间大约是2000年前后。

《失焦记:关于照相馆和纸上人》内页,民国时期照相馆里流行的拍照形式——“二我图”。当两个自己,一跪一站名为“求己图”。

自那以后,我开始收藏老照片,有一段时间,我工作室在威海路696号,每个周末八、九点钟就去城隍庙淘旧货,估计到了2010年左右,已经收藏了上千张老照片了。差不多那时,微博出现,我开始在微博上每天分享和解读一张老照片,聊着聊着,竟然有近二十万人阅读,而且从写自己收的,到写网上的老照片,写了好多年。(感觉都过去好久了,大家都已经不记得了,其实最早我的微博就是专门写老照片。)

晚清时期上海福生照相馆拍摄的一位女士着古装的照片,具体人物已不可考,估计是“花国中人”。

后来老照片越来越贵,大概七八年没再收。到了2017年以后,我又开始关注,但老照片已经很贵了,我少一点、精一点,又渐渐收了一些。直到我父亲去世,像是一个契机,我为他整理照片时,我突然特别想写一本关于老照片的书。

《失焦记:关于照相馆和纸上人》内页

澎湃新闻:这些老照片中,最让您印象深刻的一张或一组照片是哪张?背后有着怎样的故事?

马良:有一张照片给我挺大震撼的,大约2006年,我住在威海路,当时没什么钱,所以主要在便宜照片里淘。一天我看到一张照片,老板把它归为五块一张,算是残次品。我拿起这张照片,心里咯噔一下。从照相馆的布景、人物发型和服装大致可以断定是辛亥革命之前(1900年到1910年间)拍摄的,之所以被归于残次品,是因为照片上人的双眼、咽喉、小腹布满针眼。我突然明白,这是“扎小人”,只是照片替代过去的布偶,成为了诅咒别人的工具,当时我有种“爱恨都在其中”的强烈感觉。我不动声色地五块钱把照片买下来了,后来的收藏中我又发现三张“扎小人”的照片,我想大约书出版后,大家知道缘由这类照片或者会被关注,会去发现照片背后隐藏的故事。

一张购自上海某旧货市场的清末照片,分明是一场诅咒的证据。

澎湃新闻:书中以老照片的形式,隐约梳理出照相馆、摄影、时代发展的历史,比如,其中提到萨沃纳罗拉椅出现在20世纪初中国的照相馆。但这又不是一本历史书,你是如何看待摄影与历史的关系?

马良:摄影确实包含着记录历史的意味,但我之所以没把它写成摄影史,是因为摄影史有着各种阐述方式,不同的视角有着不同的表达,要去真正去研究才能做得好。

钟器(马良收藏的老照片中难得留下名字的人)于清末民国交替之时的留影。

所以,我从相对有趣、生动的线索去写,避开需要特别准确、严肃叙述的历史部分,但是我也因此发现了很多有意思的东西。比如说,照相馆中的椅子,包括文艺复兴萨沃纳罗拉椅,还有瓦西里钢管椅。钢管椅是在改革开放,甚至宜家进入中国后,才出现在中国人的生活中。但在老照片里,我获知钢管椅曾经来过中国,并成为照相馆的常设道具,只是后来一度消失。这种变化,也折射出国家和民族的发展。

出现在民国时期美人画上的钢管椅

照相馆照片中,出现的钢管椅

照相馆照片中,出现的萨沃纳罗拉(Savonarola)扶手椅

照相馆照片中,出现的萨沃纳罗拉(Savonarola)扶手椅

就当时照相馆而言,我觉得市场特别重要。清末摄影刚到中国时,很多照相馆为了竞争提出一些新拍法,把国外一些成功手段用到其中,但又要与中国人的生活息息相关(一边“拿来主义”,一边结合中国文化)。比如,中国人很忌讳拍胸像,所以早期胸像照片很少。但为了照相馆的生意更好,也做了各种可能性的尝试,留下了很多有意思的照片。

《失焦记:关于照相馆和纸上人》内页

但到了集体主义时代,照片中人的服装都一样,男性的中山装,无论是灰色、黑色、蓝色,在黑白照片中都是一个色调。正如整个国家强烈的整体性,希望每个人都成为“螺丝钉”,不追求个性。到了改革开放初期,虽然有新的东西出现,婚纱照也有了变化,但还是有一些模式化。就像我搜集的照片来自不同照相馆,但是人的动作差不多。再往后,人们开始追求个性,在照片里也渐渐地反映出来,之后的照片越来越好玩。

1957年拍摄于上海同孚照相馆,“市民扫盲班”的结业典礼纪念照。

《失焦记:关于照相馆和纸上人》内页

澎湃新闻:如今,我们在网红经济的影响下,审美有着趋同的趋势,在照片中“打卡”同款,这一现象如何解读?

马良:这是比较有意思的点,我之前没有仔细想过。目前看法是,这与摄影技术的发展有关,照片最早在照相馆拍,或找摄影师朋友拍。无论如何,相机背后往往是摄影师,他为拍摄者服务,为拍摄者设计光线和动作,再调节相机,服务于被拍摄者,让其满意。

但自从有了手机摄影,照相貌似可以服务于自我了,但事实上,拍照片的同时,更多想到的是别人怎么看。在意别人觉得你生活得好不好、漂不漂亮、减肥有没有成效、是不是健身达人……渐渐地,照片成为了给别人看的一个东西,摄影服务对象和角度完全变了,摄影的角度也变了。

《失焦记:关于照相馆和纸上人》内页

澎湃新闻:书中包含了很多老风景照片,风景照对于当时的人有何意义?

马良:我本书里的大部分风景照也来自以前的照相馆,是一种商品照,其目的是给当时旅游者留念。当时大多数人没有相机,比如游览西湖,会买一些风景照留念,再装裱挂家里。

中国过去的椅子,椅背的镜心会镶嵌云石。我之前在旧货商店看到,镜心里有一张风景照并配上了玻璃,或可以说明这些照片渐渐成为了生活或装饰的家具。

兆芳照相馆出品的上海风景明信片,兆芳照相馆位于南京西路647号,是民国时期上海照相馆中开业经营时间最久的老字号。

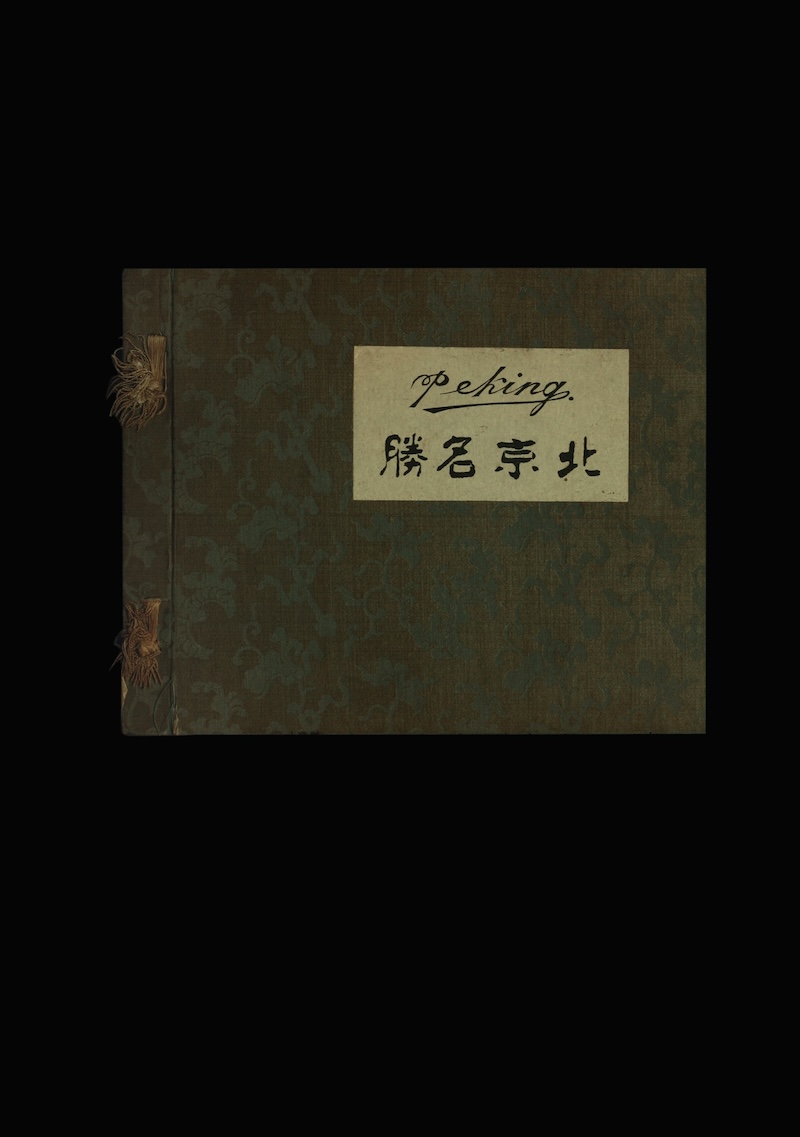

最早的风景照与中国山水画有关,我们过去总认为中国画是写意的,在重峦叠嶂中留白。后来我成为了摄影师,走过很多名山大城,发现中国画也是写实的,有时山中氤氲的水汽能对应到水墨的感觉。我相信,最早来到中国的外国摄影师,可能本身对中国文化有兴趣,他们对中国风景的理解是山水画,并用照相机去营造,所以,早期很多照片与中国传统绘画特别像,尤其是构图和黑白关系特别美。

1906年,山本赞七郎将旅居中国拍摄的部分照片结集出版的影集《北京名胜》(图为1909年再版)

山本赞七郎拍摄的北京崇文门

澎湃新闻:书中也包含很多老建筑照片,不少是来自西方摄影师的拍摄,对应到《错综的视线:早期摄影在东亚(1850年代—1919年)》文集中提到的“来自西方的视线伴随着征服和殖民野心,同时又包含着传教热情和对于新知识的渴望等各种各样的欲望”等观点,你对这些来自西方“他者”视角的作品如何解读?

马良:很多早期来华的摄影师,后来在中国文化史上被遗忘了。我读书时,在美术学院我看过大量的资料,但其中没有外国人拍中国的老照片,大概十年之前,突然得到了很多资料,我当时挺震撼的,原来很多年前有很多外国摄影师在中国留下了很多特别好的照片,只是在2000年之后才陆续被看到。他们作为最早掌握摄影术的人,带着照相机留下了很多特别重要的图像史料,这些照片很有研究意义,把曾经的时代清晰地呈现在我们面前。

《失焦记:关于照相馆和纸上人》内页

谈老照片与创作:我不想拍美,我只想拍那个人

澎湃新闻:新书中流露着老照片和记忆的主题。作为一个视觉艺术家,您如何在这些老照片中找到灵感?是否有某些特定的照片或记忆激发了您对于影像叙事的思考?这个挖掘记忆的过程对于您来说意味着什么?

马良:很多年前就开始用老照片作为创作主题,2008年,我的作品《白色上的白色》就用到了当时西北旅行买的一批老照片,大部分来自兰州和西宁的旧货市场,这些照片,部分有文字档案搭配。我发现照片中的人,很多是内地支援边疆的年轻人,他们在1949年后,响应支援边疆的号令。那么这些人后来他们的命运是什么?其实都不知道。

书中马良收藏的,一张拍摄于兰州某照相馆的照片,照片中的人,用理想的身份去理想的城市做了一次出差旅行。

有一些照片来自当时兰州监狱的档案,我对这些人的命运特别好奇,但是我完全不可能知道他们是谁,当我看到这些人脸的时候,突然有一种强烈地“存在”的疑问。我想有时往回看,我们有一代或者几代人是被遗忘的,或者说他们没有被名正言顺地提及,当时《白色上的白色》是缅怀他们,但是无法知道他们具体是谁,于是也就成为了一个时代中人的群像。

马良2008年作品《白色上的白色》

马良2008年作品《白色上的白色》

之后,就到了《移动照相馆》。《移动照相馆》等于说是复刻了我收藏老照片的形式。当时是2012年,与我共同创作的那批人大部分是“80后”,我们配合得特别好,用创作形式进行了一场场生活的庆祝,每个人都带着自己的命题来到“移动照相馆”,留下照片,这个作品拍了大约1600个家庭的照相馆照片,当然这是我模拟的一个复古照相馆。

马良作品《移动照相馆》

再往后,是《青梅竹马照相馆》,这是用别人的老照片进行再创作的作品,可能也是有点照相馆的意味。我觉得我对摄影本身不是很有研究,但摄影与人的生命和存在有关。我们常常说摄影是一种记录、是存在的证明,但时间久远后,看着一个不知名的人拍的另一个不知名的人,突然觉得又特别虚妄,似乎什么也证明不了,摄影唯一证明了人生的虚无感,这种摄影和人生的矛盾特别打动我。

《失焦记:关于照相馆和纸上人》内页

澎湃新闻:就像你刚刚提到的《移动照相馆》、《青梅竹马照相馆》,其中流露出一种怀旧与梦幻交织的情感,这与你的个人成长经历有着怎样的关系?

马良:我们这代人小时候很穷,我30多岁赶上中国的蓬勃发展。一方面这种高速发展会让人产生失重感,我有时感到找不到自己,所有的创作都是因为这种困惑而产生的。

比如说,我在城市里拍的那些梦幻的照片,这种所谓的梦幻其实因为模糊,但又想要它更美好,又不知道它到底怎么回事,然后就产生了一种超现实的幻觉,我希望模拟精神型的一些东西。

其实我作品里很重要的线索,大家可能没注意到。我所有作品几乎都是居中构图,人永远在中间,不同于摄影课程讲到的黄金分割构图。

在照相馆构图中,人永远是主角、在照片的中心点,也特别像舞台上的独角戏,人一定站在正中间,所有灯都打到他身上。一个人在照相馆,他一定是镜头的中心点。我不想拍美,我只想拍那个人。这种强烈的意识,变成了我的创作方式。

马良作品《移动照相馆》

我在收藏照片中,经常看到“万象照相馆”,这是上海老牌照相馆,在南京路靠近吴江路路口。我小时候就在吴江路长大,我家后门与万象照相馆后门相距十几米。每天放学,我就看到照相馆师傅进进出出,我童年所有的照片都在万象照相馆拍,我也经常会从后门窜到照相馆里看看。后来我收照片,只要看到“万象”,就把它买下来。其实,这也是照相馆与童年经历的一些交织。

《失焦记:关于照相馆和纸上人》内页

更重要的交织是我的父亲母亲都是戏剧工作者,我经常觉得摄影在某种意义上是一种普通人的戏剧。这本书里头也提到了这个。在过去那个贫瘠的时代,照片往往就是一个人的戏剧,我们在照相馆里演着更好的自己。生活困顿的时代,照相馆的背景是冰箱、彩电、高级沙发,营造出人们渴望的生活。那时,我们家里其实啥也没有,但照相馆拍的照片就显得特别美好。我觉得照相馆里呈现了人间另外一种戏剧,也就是书里提到的“在照相馆做梦”。

马良作品《世界先生的肖像》2019-2020

澎湃新闻:你的作品呈现出对摄影与布景的交织运用,擅长在影像中融入叙事性和戏剧性,摄影的发展对你的创作有何启发?在当代摄影中,影像叙事逐渐成为一种主流趋势。您如何看待这一现象?经过多年的创作实践,影像叙事的表达方式是否发生了新的变化?

马良:刚进入摄影领域的时候,我的职业是广告片导演,所以下意识或者说唯一的手段就是把工作经验用到创作中,我的作品就像捕捉一个小小的电影或戏剧片段,也因此这些照片刚出现的时候,引起了摄影圈很大的讨论,说摄影怎么可以这样拍?摄影不应该拿个照相机在马路上,去抓拍现实。当时中国摄影师看到的是布勒松、马克·吕布,认为摄影一定是写实的、是决定性瞬间,所以我的照片,很多人批判说是剧照,不是摄影。

2015年,马良在广东汕头记录的一家照相馆的橱窗,如同一方凝固的时间魔盒。

那时,我一方面做这些所谓毫不写实、完全是内心化的创作;另一方面,我对纪实摄影产生了很大的困惑。我就去书上了解,结果发现原来摄影最开始全是戏剧。这是快门时间(刚开始摄影拍一张照片都是几十秒钟,最长的时候可能一两分钟)决定的,不可能抓拍。摄影史上大量早期照片,都是摆拍,是摄影师和被拍摄者进行的一场互动。而过去我们了解的摄影史。是断章取义的历史,只看到了靠近我们的二三十年。

早期照相馆中,会有一种金属支架,藏在被摄影者的背后,提供一个固定支点,支撑着人物的头部不移动。

在我看来,摄影永远都是假借着“写实”的名头,被各种利用、各种遗忘,这种所谓的“写实”功能我觉得并不重要。

如今,纪实摄影逐渐被手机摄影取代,过去摄影师的责任之一,就是去观众去不到地方拍摄观众看不到的画面,但现在因为互联网的产生,手机甚至到了原始人手中,这改变了所谓的纪实摄影的可能性,摄影更多成为了作者表达工具,或叙事、或抽象、或思考性的作品,成为这个时代的创作。

《失焦记:关于照相馆和纸上人》内页

澎湃新闻:从传统摄影到数码影像,再到AI,您认为这些技术变化如何影响了您的创作手法?摄影技术演变对当代艺术家的影响是怎样的?如何在技术飞速发展的时代保持其情感与人性的表达?

马良:技术革新让手法不断变化,AI一出现,我就尝试使用AI图像创作,虽然没发表过作品,但我一直在用,觉得很颠覆。

最早拍摄的时候,我很希望利用各种手段让作品显得不同于以往的视觉经验。比如,以前拍一张所谓的超现实主义摄影,需要很大的工作量,去借服装、找道具、找场景,还要带一个摄制组打光,再去到很远的地方,最后可能就得到几张照片。现在我在电脑前通过指令,一天我可以得到三五十张,虽然有一些细节可能没有摄影真实,但得到让观众惊奇的效果是一样的。

时代和环境改变了,创作一定会有所改变,也必然会改变我的工作方法。我现在就比较少去拍这种特别复杂场景的作品,同样我最近一年多,一直在用所谓传统摄影方式在抓拍,后期也就是在照相机里设定一个滤镜,我觉得也挺好。

我觉得艺术应该是逆反的,在大家都做技术摄影的时候,我觉得应该有新的观察角度,在作品中呈现奇特的视觉经验。那么,当视觉的奇特变得唾手可得,那是不是要重新去寻找永恒、以及更为真诚而疼痛的东西,而不是新奇的体验?

在摄影史里,照片馆最早出现的时候,是一间带玻璃顶的房子。

注:该书邀请了德国莱比锡“世界最美的书”、中国最美的书奖获得者潘焰荣担当整体设计。10月22日晚,马良和潘焰荣将在朵云书院·旗舰店对谈。《失焦记:关于照相馆和纸上人》线下活动还包括,“照相馆的故事——摄影还小的时候”(10月25日,上海图书馆东馆,马良、杨威、王骅)、“照相馆的故事——从历史到当代”(11月2日,百新书局,马良、顾铮)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司