- +1

詹姆斯·A. 哈里斯谈休谟、文人共和国与苏格兰启蒙运动

詹姆斯·A. 哈里斯(章静绘)

詹姆斯·A. 哈里斯(James A. Harris)是英国圣安德鲁斯大学哲学系教授,圣安德鲁斯大学哲学、人类学与电影研究学院院长,主要研究领域为十七至十八世纪的欧洲道德哲学与政治哲学。著有《自由与必然:十八世纪英国哲学关于自由意志的辩论》(Of Liberty and Necessity: The Free Will Debate in Eighteenth-Century British Philosophy, Oxford University Press, 2005)、《大卫·休谟思想传》(Hume: An Intellectual Biography, Cambridge University Press, 2015)和牛津通识读本《休谟》(Hume: A Very Short Introduction, Oxford University Press, 2021)。

《大卫·休谟思想传》是迄今唯一一部休谟思想传记。与莫斯纳(Ernest Campbell Mossner)的《大卫·休谟传》(The Life of David Hume)相比,哈里斯的这部思想传记侧重休谟的思想发展而非生平故事。哈里斯批评传统上将《人性论》(A Treatise of Human Nature)看作休谟最重要甚至唯一重要的作品的观点,同时反对为休谟的思想生涯寻求系统或整体解释的做法,主张把休谟当作一位十八世纪的文人来阅读,将休谟的不同作品看作同一种温和怀疑的文人心性在不同领域的表达。本书中文版出版后,《上海书评》特邀清华大学政治学系孙宇辰和圣安德鲁斯大学哲学系祁箫采访了哈里斯教授,请他谈谈休谟的哲学心性、十八世纪文人共和国与苏格兰启蒙运动。

《大卫·休谟思想传》,[英]詹姆斯·A. 哈里斯著,张正萍译,启真馆|浙江大学出版社,2023年12月出版,566页,158.00元

您为什么会想写一部休谟思想传记?在写这本书的过程中,您面临的最大挑战是什么?

哈里斯:第一个问题的答案非常简单。在我着手写作这本书之前,已经有三位杰出的休谟学者承担了一项为休谟撰写思想传记的任务。不过毫不奇怪,三个人合写一本书的计划很难奏效——他们最后陷入了分歧。因此,这套丛书的编辑便联系了我,问我:你愿意来写这本书吗?所以写这本书其实不是我的主意,而是剑桥大学出版社的想法。这是个有点吓人的任务,但显然我同意了,并在好几年后完成了它。我认为写这样一本关于休谟的书的最大挑战是缺乏证据。与其他文学或哲学人物不同,休谟留给我们的信件、日记和笔记很少,我们找不到传记所需的基本材料,你基本上只能依赖公开出版的作品。所以,讲述休谟思想发展的故事是极其困难的。与他的许多同时代人,比如洛克、卢梭或伏尔泰相比,休谟只有少数书信(大约两卷)幸存下来,他让人毁掉了几乎所有的笔记。另外,据我们目前所知,他没有写日记的习惯。所以,没有多少材料,这就是最大的挑战。当然,从某种意义上说,这也为我带来了不少自由,我想我可以自由地讲述我自己的故事。

在这本思想传记中,您建议我们在阅读休谟的时候,首先把他看作一个文人(man of letters)。在十八世纪,何谓“文人”?休谟很早就决定成为一个文人,这个决定对他来说意味着什么?

哈里斯:我想首先要说的是,我那句话要表达的主要论点可能是一个消极的论点,也就是说,在试图理解休谟是一位什么样的哲学家的时候,要把我们自己当今的、二十世纪或二十一世纪对哲学的先入之见放在一边,这一点很重要。我认为,我们——当然,“我们”这个词指的尤其是英语世界——对哲学和哲学家有一种非常独特的理解:它本质上是一项学术事业,是在只有少数人阅读的期刊上进行的,它并不或者几乎不存在于大学之外。至少,在大学哲学与公共或大众哲学之间,有一个明显的区分。所以在我看来,如果我们试图理解休谟在做什么,就需要把我们对哲学的所有先入之见放在一边,并在经验探究的层次上,试着弄清楚休谟实际上在他的作品中为自己创造了什么样的文学或哲学形象(persona)。这就是我要表达的那个消极的论点。

当然,“文人”是一个十八世纪的术语,这个术语是在休谟在世时发明的。例如,法国的伏尔泰和英格兰的塞缪尔·约翰逊就是两个非常著名的文人。我想在那个语境中理解休谟,并试着把他对文学生涯的规划理解为“文人”的某种版本。那么“文人”是什么人?“文人”是一个有广泛兴趣的人,并且试图通过写作谋生。这是伏尔泰和约翰逊的规划,当然也是休谟的规划。伏尔泰是非常成功的;从很多标准来看,约翰逊并不是很成功,至少在他的早年不是。休谟处于两者之间。

所以,问题的关键在于在阅读休谟时,我们应该把哲学理解为一种写作风格或者思想风格,而不是写作或思想的主题(subject matter)。哲学家是一种特殊的文人,他们将某种哲学的思考模式应用于文学、哲学、政治、历史等各方面的主题。当然,下一个问题是,“哲学”是什么意思?但我们现在还是先接着谈文人吧。从消极的方面来说,文人不是大学教授。文人是在世界之中写作、为世界写作,也在写作中讨论这个世界的人,而且他们试图以一种风格化和大众化的方式、以一种回应时代关切和兴趣的方式来写作。所以,文人关心他的声誉、销量、风格。这里还有很多别的可说,但我首先想到的就是这些。

当我们第一次读到莫斯纳的休谟传记时,对一个生平事实印象深刻:休谟是一个乡绅家庭的次子,所以他不能继承家族财产。在您看来,长子继承制(primogeniture)对文人的崛起有什么特别的影响吗?如果回到十八世纪,您是否认为还有其他事实或因素,对文人这一新职业的兴起更为重要?

欧内斯特·C. 莫斯纳著、周保巍译《大卫·休谟传》

哈里斯:首先也是最重要的是有一个市场,一个发展中的图书市场:图书的印刷范围变得更广,成本更低,读者也更多了。所以就有了一种新的职业生涯,而这在十七世纪是没有的。同时,在十八世纪,许可法(licensing laws)发生了变化,国家更少审查书面材料,因此作者也有了更多的自由。至于长子继承制,没错,我想如果休谟是长子,他就不会成为一个文人了。作为长子,他就必须去经营农业,在彻恩赛德(Chirnside)经营家族的土地。他父母最初的想法是让他当一名律师,这是次子的经典选择。或者他可以去参军,这是另一个流行的选择。或者我想他可以去做一名神职人员。这些都是次子会做的事。所以,在选择自己的道路时,休谟在某种意义上拒绝了次子通常会做出的职业选择,而是做了一些与众不同的事情。正如你所说,这是一种新的身份。在某种意义上,这是一个相当勇敢的决定。显然,休谟有基本的经济保障,这与塞缪尔·约翰逊的情况非常不同。相对来说,休谟过着一种相当舒适的生活:在二十多岁的时候住在家里,做自己想做的事情;他也可以去法国做他想做的事。他在某些方面享有特权(privileged),但人们仍然期望他选择一种职业,而他选择的是一种相当不寻常的职业。所以很明显,如果没有某种形式的长子继承制,土地和其他财产都在孩子之间分割的话,说不准休谟的人生会有多大的不同。

您在《大卫·休谟思想传》的序言中说,休谟各种著作之间的统一性,并不来自任何建立有组织的思想体系的尝试,而是来自“它们的作者那疏离的、怀疑的、哲学的心性”(disengaged, sceptical, philosophical frame of mind)。我们应该如何理解这三个词?

哈里斯:我认为它们差不多是同义词,或者是同一个事物的三种表达方式。显然,在他所有的著作中,休谟都是一个某种意义上的怀疑论者,而“怀疑论者”这个词在不同的语境中有不同的意思。在最一般的意义上,它指的是那些并不拘泥于任何通常的教条或正统观念,而是以自己的方式思考问题,并通过自己的理解来判断何为好的证据和论证的人。我想这就是他要寻找的:他在寻找相信的理由。他并不满足于仅仅采用一种特定的视角或传统的观点,并以之作为自己的起点——无论那种观点是基督教的、斯多亚派的、辉格党的,或者别的什么观点。那不是他的工作方式。他想用自己的方式去探究一个特定的问题,这个问题可以是如何理解人性,也可以是如何理解货币的本质。这三个词指的是同样一种心性。正如我之前所说,这是一种哲学的心性,但当我们在这里使用“哲学”这个词时,必须对我们要表达的意思保持谨慎,不要将我们对这个词的理解强加给他。所以,我想说的是,作为一个文人,休谟拥有一种独立的、对通行学说(received wisdom)持怀疑态度的思维方式(cast of mind)。因此,他的经典思考模式是展示两种对立的观点,使它们相互攻讦,然后找到一条通往第三种,或者说更温和的、更平衡的观点的道路。这就是我所说的那种怀疑主义。这是一种温和的怀疑主义。我指的并不是任何极端的东西,而仅仅是他不愿把通行的学说视为理所当然,并渴望去追求他自己所理解的那种好的思考。

您能给我们提供一些表明休谟这种心性的例子吗?

哈里斯:想想他的第一本书《人性论》吧,这是当今哲学家最喜欢的一本书。它包罗万象,其中之一是对人类是什么样子——即人性——进行大体上基于经验的归纳式探究。在这项探究中,他处理了关于人类的理性能力、理性和激情的关系、道德情感和非道德的情感之间关系等问题的各种通行学说,并试图描述人性的一般特征,以避免几种传统观点中存在的问题。这里的怀疑主义在很大程度上表现为一种对其他人性理论的怀疑态度。在他的政治著作中,以及一定程度上在他关于宗教的著作中,休谟同样试图找到一种合理的、温和的观点,从而避免极端观点所带来的危险。所以在我看来,这是他的思想的一个总体特征。

《人性论》第一卷1739年初版本

随笔(essay)是文人传达思想的一种重要文体。但与当时的其他随笔作家相比,休谟相当特别,因为他不但是一位富有哲学心性的随笔作家(philosophical essayist),而且是一位哲学家出身的随笔作家(philosopher-turned-essayist)。他在《人性论》前三卷出版后开始发表随笔,并在大约十年以后证明自己是一位多产且受欢迎的随笔作家。在休谟尝试过的各种文体,比如体系化的哲学论文、随笔、历史叙述、对话中,随笔对他的文学生涯有什么特别的意义?

哈里斯:我首先得说,我不太同意你提问的方式。我不认为他是一位哲学家“出身”的随笔作家。我认为写随笔时的休谟和写《人性论》时的休谟一样是哲学家。人们有一种普遍的误解:他一开始是个哲学家,后来变成了别的什么人——也许变成一个文人。我认为这是错误的理解方式。我认为他从一开始就是一位文人,一位富有哲学心性的文人;正如我所说的,他将这种哲学的心性应用于不同的主题。所以,至少在我看来,休谟《英国史》的哲学性并不逊色于《人性论》。我并不认为休谟经历了某种很大的人格(persona)变化或者别的什么变化。

许多休谟随笔的结构正是采取了我刚才试图描述的那种路径:你会看到两种截然不同的观点。例如在他关于政治的随笔中,他会分别提出辉格党和托利党的观点,去检验每一种立场,从每一种立场中提取其长处,并试图找到一种结合了两种观点的长处的妥协或中间立场。

不过显然,他发现随笔可以帮他获得更多的读者。随笔是当时流行的一种文体,篇幅较短,也不要求读者投入阅读《人性论》一类的书所需要的那种注意力。因此,从某种意义上说,这是个显而易见的突破口。我们有理由认为他想办一本自己的杂志,也许他会和爱丁堡志同道合的朋友们一起创办这本杂志。这项计划没有完成,但是,短小精悍的随笔结合了令人愉快的风格和一定数量的严谨推理,有时会以令人惊讶的方式作结,并以这样那样的方式去挑战常识——这显然是休谟获得读者的一种非常成功的策略。这就是他取得文学成就的原因,他就是这样开始把书卖出去的。我不认为这是一种妥协。这只是一个不同类型的项目,而且非常成功。

我们知道,休谟最初是以“关于人类理解的哲学随笔”(Philosophical Essays on Human Understanding)为题来出版他的《人类理解研究》(An Enquiry Concerning Human Understanding)的,也就是说,休谟的本意是要将它以随笔的形式出版。按照休谟自己的说法,他的随笔和他在《人性论》中所做的工作的不同主要在于“文风”(manner),而不是其中所表达的实质思想或者做哲学的方式。您是否同意他的这个说法?

哈里斯:简单来说,是的。我会想象,休谟和其他人一样,随着岁月的流逝,改变了他对一些事情的看法,也许他开始后悔在《人性论》中表达自己的一些方式。我认为他肯定意识到了《人性论》的语言风格有问题。这是一本很难读的书。显然,作为一名文人,他关心公众,关心自己是否被理解,希望能留下一部能将他的思想传达给尽可能多的人的作品。所以,随笔是实现这个目标的一种很自然的方式。从《人性论》第一卷到《人类理解研究》——正如你所说的,后者最初是作为《哲学随笔》出版的——或者从《人性论》第三卷到《道德原则研究》,我自己并没有看到休谟对许多事情的看法有多大的改变。更多的是,随着时间的流逝——我认为这种情况经常发生——你会更加清楚地意识到自己真正想说什么。我觉得我自己也有过类似的经历,虽然这没有那么重要或有趣。在完成这本关于休谟的大书五年之后,我又写了一本短得多的书(指为“牛津通识读本”系列所写的《休谟》)。我把我想说的真正重要的东西看得更清楚了,而我想休谟从《人性论》到两部《研究》之间可能也有同样的经历。所以,我认为休谟对具体问题的看法并没有很大的变化,只是不同的作品有不同的重点而已。

哈里斯著《休谟》(牛津通识读本)

在书中,您也讨论了休谟所写的不同类型的随笔:最初有些随笔采取了艾迪生的风格(Addisonian style),另一些则不是;有些随笔是面向一般读者的,另一些随笔的目标读者则是有学问的人。他想在不同类型的读者面前以不同的形式表达自己,塑造自己作为文人的形象(persona)。您如何看待这背后的意图?

哈里斯:有些随笔看起来轻松一些,有些随笔则看起来更加严肃。其中的一些读起来就像实验,而另一些则更有分量,观点也更明显。有一种对此的解释——但我认为这几乎肯定是错误的——认为,休谟的一些随笔是为女性读者写的,而另一些则是为男性读者写的。我认为这根本不是思考这个问题的正确方式。也许在开始写随笔的时候,他的写作方式和其他人一样,但随着他的文章写得越来越好,他也会形成自己的风格和自己讨论问题的方式,会专注于对其兴趣真正至关重要的问题,而非试图迎合时髦或追求流行。所以,我认为重要的是他获得了自信,也在他写文章的方式中找到了自己的风格。

沃尔特·司各特在《盖伊·曼纳林》(Guy Mannering)中提到“苏格兰最早的一些文学人物”——仅举几例,如大卫·休谟、约翰·休姆(John Home)、亚当·弗格森、约瑟夫·布莱克(Joseph Black)、凯姆斯勋爵(Lord Kames)、亚当·斯密、威廉·罗伯逊(William Robertson)——是这样一个圈子,它“从不排斥任何富于理智、见闻广阔的陌生人,而且包含和集中了如此深刻而多样的才智,也许在任何时期都无与伦比”。这似乎是对十八世纪苏格兰文人的生动描绘。但与此同时,还有一个更大的、跨越国界的知识分子群体,通常被称为“文人共和国”。您愿意谈谈“文人共和国”是什么,以及它是如何运作的吗?

哈里斯:我认为休谟是一个拥有若干不同的读者群和作家朋友圈子的人。正如你提到的,第一个圈子是苏格兰或者爱丁堡的圈子,它随着时间的推移而扩大。我认为休谟从一开始就对欧洲的维度——或者,如果你愿意的话,也可以称作“文人共和国”——有相当的意识。正如我所说,在休谟文学生涯的早期,他将伏尔泰作为自己的榜样,而他显然也知道其他法国作家,并认识其中一些人。孟德斯鸠对他也很重要。我很难在总体上谈论“文人共和国”,但我认为有一点要说的是,休谟对它的理解是相当平等主义的;他会接纳许多不同的观点。例如,在爱丁堡的圈子里有相当一部分人是苏格兰教会的牧师,所以在他的心目中,文人共和国和宗教之间肯定没有什么本质上的对立,很多——不是全部,但是很多——有宗教信仰的人是这个共和国的一部分。同样,这个共和国在政治上显然也是兼容并包的(ecumenical),因为在休谟的世界里有一些政治观点大相径庭的人。他去了巴黎,并在那里发现了一个完全不同的文人共和国。显然,他在那里并没有像在苏格兰一样自在。我想部分是因为语言,法国的风俗(manners)也有一些和他不太对付的地方,他在那里没法像在苏格兰一样自在。所以原则上,文人共和国对休谟来说是非常国际化和世界主义的(cosmopolitan)。他当然在法国找到了志同道合的人,但他在苏格兰似乎更自在。

自邓肯·福布斯(Duncan Forbes)和休·特雷弗-罗珀(Hugh Trevor-Roper)的开创性工作以来,关于苏格兰启蒙运动的学术研究已经欣欣向荣。不过一般读者或许会对一个基础性的问题感到好奇:为什么苏格兰孕育了这么多重要的思想家和激动人心的思想?此外,苏格兰启蒙运动与法国启蒙运动,或者某种普遍统一的启蒙运动(the Enlightenment)——如果确有其事的话——有何不同?

哈里斯:对于苏格兰启蒙运动究竟为何发生这个问题,我想有很多答案,有很多不同的因素。苏格兰的教育体系显然非常重要。在十八世纪,苏格兰有四所大学,相比之下,英格兰只有两所。对于苏格兰的中产阶级和上层阶级来说,上大学是一件更平常的事情。苏格兰的宗教和宗教教育中包含的民主性质肯定也与此有关。此外,1707年,苏格兰在与伦敦的联合中突然失去了自己的议会,这之后苏格兰的经济形势和政治形势为那里的聪明人创造了一些行动空间。

如果你想确定什么是苏格兰启蒙运动,在我看来,一种回答是:十八世纪苏格兰发生的一切都是启蒙运动(the Enlightenment)的一部分。我想我对“启蒙”和“反启蒙”之间的对比——仿佛启蒙运动是一个计划,而你可以反对它——持怀疑态度。如果我们在描述在法国发生的事情,也许这种对比是可能的;但要描述英国的事情,这似乎就不太有用。我有的时候会认为,“启蒙”这个概念只是我们去理解在这些国家发生的事情的一个障碍。如果你把这个词放在一边,并且试着去弄清楚当时发生的事情,而不是试图区分出不同类型的“启蒙”和“反启蒙”,这会对历史研究颇有助益。把这个词放在一边,试着去探究事情本身:我越来越认为这才是历史学家的工作。当然,十八世纪的人也会不时地使用“启蒙”这个词,但这在他们对自己时代的理解中并不是一个核心概念,至少他们并不认为这是自己要去从事的一项计划。休谟并不认为自己是“启蒙运动”的一员(a man of the Enlightenment),也不认为自己在追求一项名为“启蒙”的计划。我认为要理解休谟、斯密、弗格森或其他人想要做什么,最好的方法是尊重事实,而不是假设他们是“启蒙运动”的成员。我认为尤其不能令人满意的是试图将启蒙运动与怀疑主义、世俗思想,甚至无神论思想等同起来,并认为宗教思想或宗教人士在某种意义上不属于启蒙运动。还是那句话,如果你假设这是法国的情况,也许可以取得一些进展,但要理解在英国发生的事情,我认为这种做法完全没有前途。所以,如果你想要了解十八世纪,我不确定“启蒙”是不是一个非常有用的词。

当谈到苏格兰启蒙运动时,很多中国读者想必会对这个话题感兴趣:十九世纪中晚期以降,西方思想观念开始系统性地传入中国,此后的中国一直是个善于质疑自己的传统的国家——有时这是通过反复进行的革命来完成的。所以有很长一段时间,当中国人谈论启蒙的时候,脑海中浮现的通常是法国大革命、卢梭,以及具有革命意涵的激进民主遗产。但自从哈耶克大约在二十世纪九十年代被引入中国以来,他在“欧陆建构理性”和“英国演进理性”之间做出的区分在中国思想界得到了大量关注。“英国模式”似乎提供了一种告别反复革命并实现渐进改革的方案。这样,我们就可以建立起一个由诸多元素构成的二元对立:一方面是法国启蒙和革命,另一方面是苏格兰启蒙和改革;一方面是对人类理性的信心和追求体系的人(man of system),另一方面则是对人类理性的怀疑态度和对经验、习俗、惯例的信念,休谟就是持这种态度的一个例子;一方面是笛卡尔主义,另一方面则是牛顿主义。有时,在中国语境中,“苏格兰启蒙运动”还与另一个词——保守主义有关,尤其是埃德蒙·伯克的保守主义。因此,一些学者对研究苏格兰启蒙运动和伯克式的自由保守主义或保守自由主义抱有浓厚的学术兴趣,以便为一个具有激进主义传统的国家找到一条温和的出路。在您看来,今天的读者在多大程度上还能——或者不能——从苏格兰启蒙和法国启蒙的区分中获得教益?

哈里斯:你们指出苏格兰模式和法国模式之间有一些鲜明的对比,比如法国人在某种程度上支持革命,而苏格兰人则支持渐进的变革和进步、有机的过程、非意图后果等等。但我想不出有哪位法国启蒙哲学家会支持革命。卢梭当然不会——我是说,他们都不会。认为卢梭会支持法国大革命是一种误解;其实他会被法国大革命吓坏的。所以我认为从历史的角度来看,这种二元对立是毫无根据的。

我想我并不喜欢这个“革命性变革”与“渐进变革”的对比模型。我不喜欢它所包含的假设。这似乎是划分思想史的一种非常老套的方式,我相信我们都同意这一点。显然,休谟和他同时代的大多数人一样,对可能会发生的突发的、戏剧性的政治变革持怀疑态度。在十八世纪六十年代末到七十年代初的威尔克斯骚乱期间发生了很多事情,其中之一是要求一定程度的政治变革,而休谟对此表示强烈反对。这让他成为“保守主义者”了吗?与什么相对而言呢?在许多方面,休谟根本不是一个保守主义者。就他的思想而言,他在很多方面都是一个——如果你想用这个词的话——非常激进的人物。我不太喜欢用“保守主义者”这个词来理解休谟,也很难认可这种思维方式。哈耶克无疑是一个重要的人物,但在我看来,他是在为自己的目的而建立一个非常人为的历史对比。你当然不能认为苏格兰启蒙运动和法国启蒙运动之间的不同之处在于法国启蒙运动就是在要求激进变革。那不是事实,它并不能真实地描述法国启蒙运动的特征。很多法国的启蒙作家,比如伏尔泰、霍尔巴赫,在政治上都非常保守。他们对普通人和下层阶级深感怀疑,他们的一个深层关切是要让下层阶级安分守己。他们不太喜欢法国教会,不过那就是一个完全不同的问题了。他们对君主制非常满意。

当人们谈论所谓英语世界的“演进理性”和“渐进改革传统”时,一个无法忽视的事实是:英格兰——如果不是不列颠——恰恰是另一个曾经处决过国王的国家。法国的路易十六和英国的查理一世都命丧臣民之手。关于“法国模式”和“英国模式”的故事显然包含了一个神话(myth)。

哈里斯:是的。在那之后,我们在1688年进行了另一场革命。不过我想,我对那种论述方式的不满更多在于它如何描述法国的思想传统,而不是它如何描述英国的思想传统。从1789年到十九世纪末的法国历史是一部不断革命、政权更替和共和国更迭的历史,而英国的协商方式——那种从贵族制到民主制的转变——是不同的,而且我认为可以说是一种更加和平和进步的方式。与此相关的对比和问题是关于十九世纪,而不是关于十八世纪的。在十八世纪,人们痴迷于讨论查理一世的处决和1688年革命,痴迷于理解这些革命的真正意义。所以,在很多方面,你所说的这种对比似乎都具有误导性。

请您原谅我们在下一个问题中仍然使用“启蒙”这个词。休谟通常被誉为苏格兰启蒙运动的代表人物之一,但回到他自己的时代,我认为他与他的一些苏格兰作家同行,比如哈奇森(Hutcheson)、凯姆斯和里德(Thomas Reid),有一些重要的分歧。所以一般来说,您会如何描述休谟在苏格兰启蒙运动或者十八世纪上半叶苏格兰思想界中的地位?苏格兰思想界的语境对于理解休谟的思想贡献有多重要,或者多不重要?

哈里斯:正如我之前所说,休谟与苏格兰启蒙运动的其他成员相处融洽自在,他们中的许多人都是他的密友。我认为他们之间有一种深深的共鸣,他们可以见面、交谈、争论,同时仍然保持着朋友关系,并拥有一些共同的价值观。但我不认为他们有一个单一的计划,就像所谓“启蒙”的计划一样。休谟在很大程度上是那个圈子的一部分;另一方面,显然他有自己的独立性,在不少事情上与他们中的许多人意见相左。但我认为重要的是,尽管他与那些同时是苏格兰教会成员的启蒙作者之间存在着深刻的分歧,这并不妨碍他与他们成为朋友,成为同一场讨论、同一些社团的成员。所以,休谟是苏格兰启蒙运动的核心人物,只是我并不认为他比其他人更重要。在我看来,把休谟看作一位奠基性的思想家或类似的角色,完全是一种误导性的想法。

一种更好的思考方式是把休谟看作一个引发了许多富有成效的分歧(productive disagreements)的人。休谟的有趣之处在于,他从来没有一个自己的学派,也从来没有自己的追随者;他有的只是各种各样的议题上的反对者。所以他非常善于挑起分歧,但挑起的都是非常富有成效的分歧。斯密与休谟在许多事情上就有很深的分歧,他的《道德情感论》深入地回应了休谟。所以,我认为休谟的工作在这个意义上是富有成效的:它产生了分歧,而如果你想用“启蒙”这个词,那么我们可以把这些分歧称作启蒙。休谟与英格兰文人的关系也是如此,比如休谟与理查德·普莱斯(Richard Price)就奇迹(miracles)问题进行了建设性的辩论,而这种分歧是启蒙的另一个面相——如果你想用“启蒙”这个词的话。休谟有点像是一位挑衅者,一个挑起分歧的人,当然通常都是些友好的分歧——虽然也并不总是很友好,毕竟也有像詹姆斯·比蒂(James Beattie)这样的人。休谟显然让比蒂非常生气和不安,但这不太寻常。他与那些不认同他观点的人之间的大多数分歧都是富有成效的。以托马斯·里德为例,尽管他们之间存在诸多深刻的分歧,但双方始终保持相互尊重。这就是我的看法。

在苏格兰和英格兰之外,休谟与法国知识界有着密切的联系。休谟不仅熟悉法国思想,还在某种意义上是一个亲法派(Francophile):他的《人性论》是在法国写就的;他与孟德斯鸠有过批判性的书信往来;在十八世纪六十年代逗留巴黎期间,他还与许多法国启蒙哲人(philosophes)和沙龙女主人成为了朋友,并被称为“好人大卫”(le bon David)。我们应该如何评价休谟的法国纽带对他思想的塑造?

哈里斯:休谟是一位英国(British)思想家,他的直接参照点是英国。他直接和最明显的关切是英国政治、英国基督教,以及英国哲学。我个人的观点是,对于作为人性理论家的休谟来说,最重要的影响者是两位英国哲学家:哈奇森和曼德维尔(Mandeville)。他也与许多法国思想家建立了富有成效的关系,但他对法国思想的兴趣是有限的。以孟德斯鸠为例,你多少会觉得,休谟在没有真正读过孟德斯鸠的情况下,就持有一些与孟德斯鸠相同的立场。休谟似乎没有积极地回应过卢梭的《论不平等》。凡是读过这个文本的人,很难不认为这是一篇非同寻常的作品。这本非同寻常的书可以改变你对整个世界的看法。像这样的书并不多,但休谟似乎完全不为所动。无论如何,至少没有记录表明《论不平等》对他产生了多大影响。他似乎没有关注过卢梭的《社会契约论》。事实上,他好像没有认真地关注过法国人所做的许多事情。这一点很奇怪:好人大卫去了法国,度过了一段美妙的时光,他们都认为他很了不起,但他似乎并没有作为一个知识分子或文人去认真对待法国正在发生的事情。我觉得这有点令人失望。所以我认为休谟的世界主义可能被夸大了。他似乎不愿意从那些今天对我们来说意义非凡的书中学习,或者不愿意非常认真地对待这些书。他最喜欢卢梭的哪本书?是小说《新爱洛漪丝》。那是当时很流行的一本书。显然,他和卢梭之间有过一段漫长而艰难的插曲。但他们会谈论“二论”中的论证吗?会谈论卢梭的人民主权理论吗?休谟真的关注过这些作品吗?我不知道。对于这些猜测,缺乏任何证据来支持任何一方的观点,但这本身就有点令人失望。

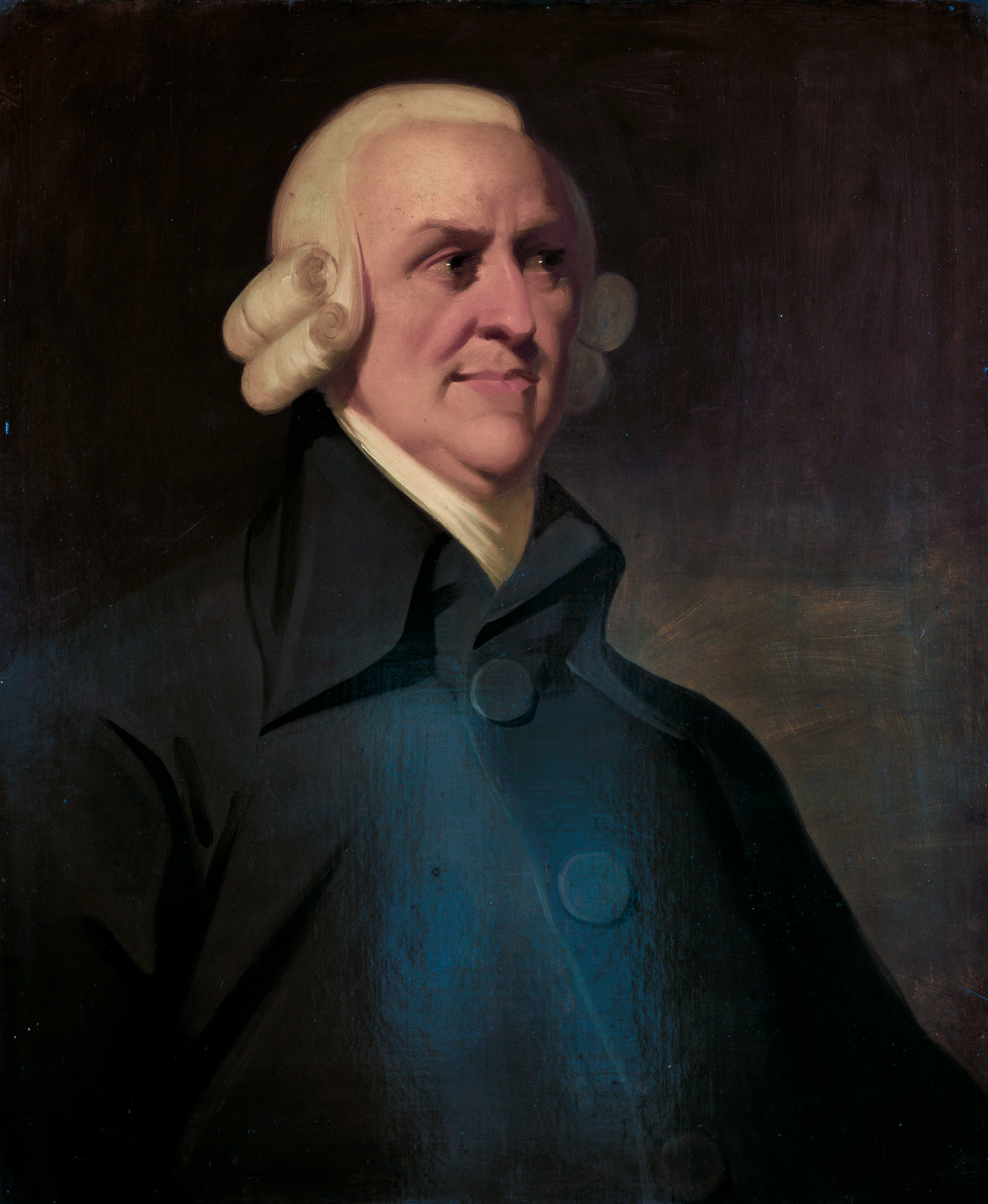

我们还有一个关于亚当·斯密的问题。今天,斯密已经成为了一位特别有影响力的十八世纪思想家,受到全世界的极大关注,中国也不例外。考虑到休谟和斯密之间的终生友谊,以及斯密著作中对休谟的频繁引用,休谟在多大程度上启发了斯密的一些关键思想?

亚当·斯密

哈里斯:正如我之前所说,很明显,《道德情感论》是对休谟的同情理论和休谟道德哲学之总体的一种回应。不过斯密是一位兼收并蓄的思想家,他汇集了许多不同的思想传统。我认为这里的要点是他和休谟之间有一个很大的分歧:斯密正确地看到,效用(utility)在休谟道德哲学中处于核心地位;尽管斯密并不怀疑效用在道德哲学中确有一席之地,但他对效用的核心地位深表怀疑。所以这里有一个非常深刻而有意义的分歧。《国富论》的情况要复杂得多,但在我们都熟知的一些段落里,斯密正面评价了休谟关于商业与自由之间的关系等问题的论述。怀着对我深深怀念的朋友尼古拉斯·菲利普森(Nicholas Phillipson)的敬意,我认为人们可能夸大了休谟对斯密的重要性,进而高估了休谟在这方面的地位。我认为在斯密的思想发展过程中,还有其他许多与休谟同样重要的人物。在我看来,和休谟的情况一样,真正重要的是分歧,而不是积极的影响。

颇为有趣的是,斯密拥有如此广泛的国际影响力——只需想想斯密的世界吸引了多么庞大的资金就足够了。最近我在潘缪尔府邸(Panmure House)——也就是爱丁堡的斯密故居——参加了一场活动,有人花费数百万英镑修复了这个地方,还有人捐赠数百万英镑或美元来重建亚当·斯密的私人图书馆,等等。休谟的世界就完全不是这样。

《大卫·休谟思想传》中文版的出版,对于中文世界的专业学者和大学生而言,是一项极具价值的贡献。我们相信这本书会有更广泛的吸引力。我们的最后一个问题是:在学者和学生的圈子之外,今天的一般读者能从休谟的生活和思想中学到什么?为什么休谟的生活和思想对那些不想成为休谟学者的人来说也很重要?

哈里斯:我认为就像任何重要的哲学家或知识分子一样,休谟提出了一些经久不衰的问题,即使到了今天,这些问题仍然吸引着人们。因此,对于我们来说——而且就像我刚才所说的,在他自己的时代也是如此——休谟之所以重要,并不是因为他是一名教师或一个能创建自己的学派的人,就像马克思、达尔文或萨特那样。休谟不是那种思想家。这要追溯到他作为一个富有哲学心性的文人的性格。对我来说,休谟的重要性几乎与哲学作为一门学科的真正意义相当。休谟提出了重要的问题,重要的是问题本身而不是答案。休谟之所以仍然有趣,是因为他能帮助我们理解这些问题的力量。他清楚地说明了真正困难的问题是什么,无论是关于对上帝的信仰,还是关于我们对自身心智结构基本要素的信念,比如对外部世界的信念,或是对一个持续的自我的信念。休谟促使我们思考我们为什么会相信这些事情,而无论是学生还是普通读者,都可以对此作出回应。休谟非常善于让这些问题看起来富有力量与吸引力,并且让你想要为自己来回答这些问题。在这一点上,休谟与笛卡尔、柏拉图和康德有共同之处。他是一个善于提出难题的卓越提问者,我希望这正是我在所有关于休谟的文字中所展现的内容。我不认为自己是一个休谟主义者,或是相信休谟任何观点的人。我对休谟的兴趣并不是因为这些。更多的是心性,那种在理智上要求严格、反对自满的心性。这正是我希望读者能从我的书中获得的东西。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司