- +1108

恺蒂︱盎格鲁萨克逊:英国的泛欧文化起源

一

2019新年伊始,前往大英图书馆查资料。跨年是一道分水岭,圣诞节被抛在身后,1月2日,人们就急急忙忙进入工作状态,阅览室里坐满了人,公共空间的桌子也是座无虚席。查完资料后,又去图书馆特展“盎格鲁萨克逊王国:艺术、文字、战争”(Anglo-Saxon Kingdom: Art, Word, War)里转了一圈,这个展览从去年10月份开始,到今年2月份结束,虽然还没进入倒计时,但到展厅里来舒展腿脚消化节日大餐的人竟也不少。

还清晰地记得七周前第一次看展的情景,那是11月15日晚,去参加爱尔兰都柏林大学三一学院为《杜若经》(Book of Durrow)在大英图书馆举行的招待酒会。之前一天,英国首相梅姨从欧盟带回五百多页的《脱欧协议草案》,内阁开了五个小时马拉松会议。夜间,梅姨形单影只从唐宁街十号出来面对媒体,宣布她已经得到内阁的支持。离开唐宁街的大臣们被记者追问着,甩出来的都只有一句话:“集体同意。”到了15日周四早上,持异议者就都冒出水面,五位内阁成员辞职,其中包括刚上任不久的脱欧事务大臣。保守党内部的硬托派认为这一协议草案是“丧权辱国”,并开始提出对梅姨的“无信心动议”,工党宣布无法在议会投票中支持此草案,北爱民主统一党质问为何要将北爱与欧盟划为同一经贸区,苏格兰民族党则质问为何不能将苏格兰与北爱同等对待,也在经贸上与欧盟划为一体,留欧派继续要求第二次公投……周四那日,英镑跳水,股市大跌,无协议脱欧的万丈悬崖似在咫尺之内。这七周来,议会推迟了关于草案的投票,梅姨重回欧盟乞讨不成,硬脱派的无信心动议失败,第二次公投呼声依然,口岸关卡医院商家等都在加紧跳崖的应急准备。2019年3月29日的英国究竟会是什么情景,与欧盟的婚究竟如何离,无人能够推测。

所以,那晚去出席《杜若经》的酒会及看展,就格外意味深长。爱尔兰共和国与北爱之间如何在脱欧后不设边境关卡?如何能继续执行1998年签署的《受难日协议》(Good Friday Agreement)?如何能保证北爱冲突的和平进程不会脱轨?如何保证三十年的血腥暴力不再回归?爱尔兰与北爱之间的边境绵绵长长五百公里,这些在脱欧公投前各派的辩论宣传中从未提及的问题,现在是整个脱欧谈判最棘手的爆发点。

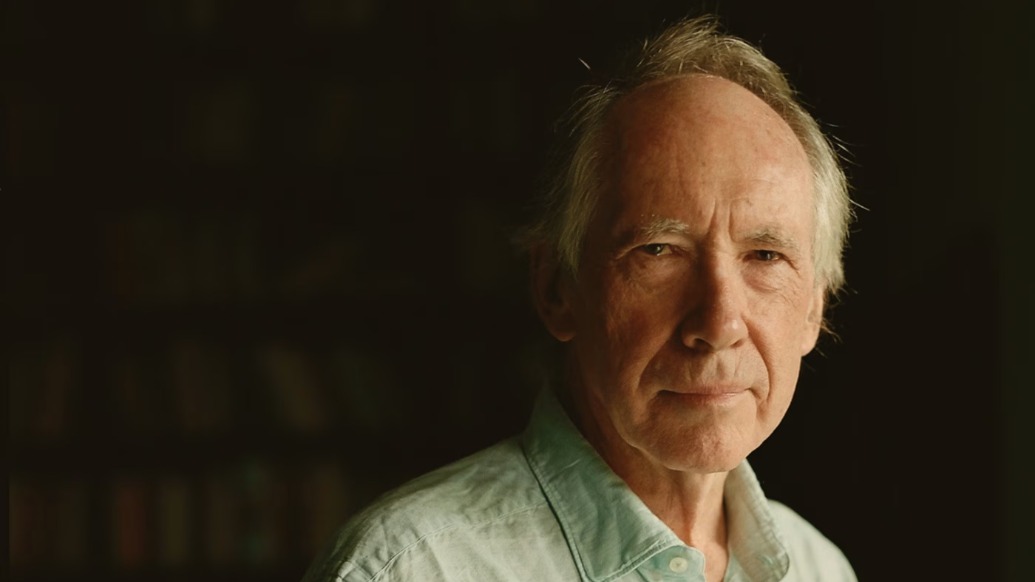

酒会上,所有的发言都免不了提到脱欧,提到爱尔兰与英国自古以来的密切关系,三一大学图书馆馆长原来就在大英图书馆供职,古老的爱尔兰抄本《杜若经》中就聚集着英格兰、爱尔兰、苏格兰和欧洲大陆的图案。当然,还有《杜若经》来到伦敦的原因,大英图书馆筹备了六年的“盎格鲁萨克逊王国”大展 。策展人Clair Breay说,2012年开始准备这个展览,是因为大英图书馆刚刚筹集了九百万英镑的资金购买了《圣库斯伯特福音书》(St Cuthbert Gospel),当时可没有想到这个关于中世纪早期英国的展览,竟然会这么具有现实意义。

二

英国历史上的盎格鲁萨克逊时代,指的是公元410年到1066年,从罗马帝国的退出到诺曼人的征服,后人往往将这个时期称为中世纪的“黑暗时期”(Dark Age),其实,这六百年的文化一点都不黑暗,看看展厅里,一件件精美无比的金器,一本本精写细描的中世纪早期泥金手抄书,虽然比不上文艺复兴时期的那么光彩灿烂,但自有无数独特的亮点。

盎格鲁萨克逊人来自欧洲北部,他们来到英格兰,是为了寻找更好的生活,用当代语言来说,也就是“经济移民”,可以说与如今被脱欧派妖魔化的东欧移民没什么区别。盎格鲁萨克逊一词是多种民族的统称,如昂格鲁人、萨克逊人、朱特人等。他们带来了诸神信仰和尚武精神,那几百年的英格兰处在几大王国割据的局面,他们对付维京人的侵袭,与被罗马人挤到苏格兰和爱尔兰的凯尔特人有过争斗。他们最初崇拜诸神之王——伟大的奥丁。到了六世纪后期,被卖到罗马的盎格鲁萨克逊奴隶受到教皇格雷戈里的关注,派圣奥古斯丁带着传教士前往英伦教化他们,于是基督教在昂格鲁撒克逊时代传遍英国,这些尚武的文盲部落,也渐渐转变为孜孜不倦的抄经人。

所以,在这个展览上,一百八十件展品中,一小部分是器物,例如从Sutton Hoo及Staffordshire Hoard出土的精美无比的金器,其中最亮丽的也和阅读有关——阿尔弗雷德宝石(Alfred Jewel)。这是阿尔弗雷德大帝亲自设计的阅读时使用的指书针,指针已经丢失,这件宝物是指书针的插头,上面镶嵌着宝石,金质的龙头,怪异而凶猛,纠结的纹路充满了神秘感,上刻古英文AELFRED MEC HEHT GEWYRCAN,意为“奉阿尔弗雷德之命令将我制成”。当年阿尔弗雷德大帝亲自将教皇格雷戈里的《牧灵指南》翻译为古英语,为了鼓励人们阅读,他命人手工打制了六十件阅读指针,赠予他的子民。阅读是盎格鲁萨克逊上流社会生活的一部分,展览上的大部分展品是中世纪早期的文件和抄本。这些文字曾经传递思想、文学和艺术,超越政治、疆域和和地理的界限。

八十件展品是大英图书馆自藏,例如《圣库斯伯特福音书》《林迪斯法恩福音书》(Lindisfarne Gospels),最早的古英文写成的书信,古英文史诗抄本《贝奥武甫》(Beowulf)等。另一百件远道而来,例如剑桥大学圣体(Corpus Christi)学院的《圣奥古斯丁福音书》(St Augustine Gospels)、都柏林三一学院的《杜若经》、法国国家图书馆的《埃希特纳赫福音书》(Echternach Gospels)、佛罗伦萨的美第奇老愣佐图书馆的《阿米提奴抄本》(Codex Amiatinus)等等。最后一间展厅里的是《末日审判书》(Domesday Book),此书编纂于1085年,记录了当时整个英格兰的人口、土地和财产的概况,它是现存最早的公共档案,为人们提供了盎格鲁撒克逊晚期的英格兰社会经济人文地理的全景画面。

在整个英国正围绕着身份认同及与欧洲的关系而争吵得几近分裂之时,这些来自英国和欧洲的宝藏在展厅里熠熠生辉,见证着英格兰曾经是个与欧洲关系密切的多元文化大熔炉。

三

撇开政治,让我们来看第一展厅中的四件抄本精品。

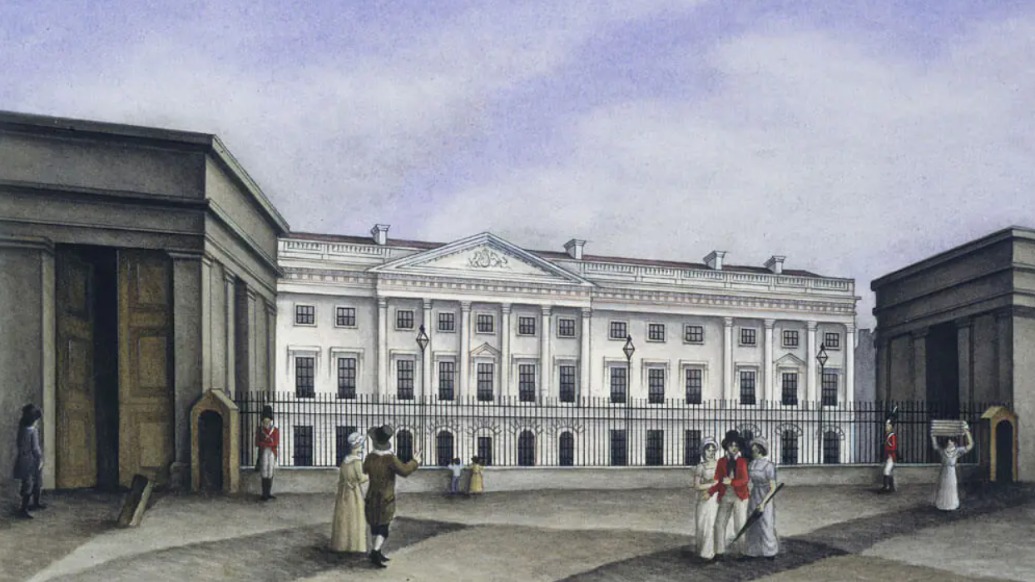

这个展览的缘起是《圣库斯伯特福音书》,此书开本很小,只有一百三十七乘九十五毫米,可一掌握之,文本是拉丁文的《约翰福音》,字体简洁大方,清晰无比。它大约成书于七世纪末,制作于英格兰东北部Wearmouth-Jarrow双子修道院,这里是强大的诺森桑布里亚王国(Northumbria)的领地。Wearmouth 在Wear河的入海口,往北将近十英里处是Jarrow。 这个双子修道院的创始人是本尼迪克特(Benedict Biscop,c.628-690),他和他的继任切尔弗里斯(Ceolfrith,642-716)在这里建立了当时欧洲最伟大的图书馆,吸引了许多欧陆及爱尔兰的抄经人和学者,让这里成为早期基督教文化的中心之一。这里著名的僧人包括尊者比德(Venerable Bede 673‒735),小巧玲珑的《圣卡斯伯特福音书》和皇皇巨制《阿米提奴抄本》都是在这里制成。

《圣卡斯伯特福音书》被誉为“欧洲第一书”,因为它保留了原始的装帧,深红色的皮封面上仍能见到当时的一丝蓝色和黄色,封面边框内上下方的交错图案是盎格鲁撒克逊装饰工艺的传统,正中的图形则来自于地中海东部地区, 有人称这个图案是“生命之树”,因为《约翰福音》中就有“我是藤蔓,你是树枝,枝蔓相连”的语句。

圣卡斯伯特(约635-687)是中世纪英格兰最重要的圣徒之一,北英格兰的保护神,曾一度在圣岛(Holy Island)上的林迪斯法恩修道院(Lindisfarne Priory,建成于635年)任主教,后在离圣岛不远的另一小岛上隐居。圣岛也在诺森桑布里亚的一部分,离Jarrow 大约六十英里。落潮时,圣岛与大陆相连,可以走路上岛。根据尊者比德的记载,698年圣卡斯伯特被荣升为圣徒时,信徒们打开他的棺柩,发现他竟然如同入葬时一样,遗体一点都没有腐朽。此福音书可能是双子修道院送给林迪斯法恩修道院的礼物,后被放置在他的棺柩里,作为祭献。但此书是在他去世时、还是在升为圣徒时放入棺柩的,我们不得而知。

八世纪末北欧海盗维京人入侵,圣岛居民顺着退潮之路逃往英国本土,没有忘记带上圣卡斯伯特的棺柩。信徒与棺柩辗转英格兰北部和苏格兰南部,最后在多伦(Durham)找到安身之地。十一世纪,诺曼人在多伦建造大教堂(Durham Cathedral),并为圣卡斯伯特建造神龛。1104 年他的棺柩被再次打开,棺中的这本福音书被发现并取出,后保存于多伦大教堂。正是因为这几百年中它一直在棺柩里,所以,原始装帧才得以保存如新。十四世纪亨利八世解散修道院,此书流入私人藏家手中,后来被送给兰卡郡耶稣会的Stonyhurst神学院,并最终于2012年被大英图书馆收为馆藏。

《圣卡斯伯特福音书》的重量仅一百六十二克,展厅中紧挨着它的,是巨大的《阿米提奴抄本》(Codex Amiatinus),此书重三十四公斤,约为五百零五乘三百四十毫米, 共有一千零三十对开页。虽然早就听到过此书的“大”名,但看到展柜里小行李箱般的真容,还是让人吃了一惊。它是现存最早的完整版拉丁文《圣经》,所用Vulgate文本是四世纪时《圣经》的拉丁文翻译。此书大约制作于八世纪早期,可能比《圣卡斯伯特福音书》晚不了几年。想象在那短短的十几年中,抄经人竟能制作出如此截然不同的袖珍及超大的抄本,真让人赞叹。

根据尊者比德的记载,大主教切尔弗里斯让七位抄经人一共制作了三本巨大的《圣经》,一本保存在Wearmouth, 一本保存在Jarrow,第三本他要亲自送到罗马的圣彼得大教堂。切尔弗里斯觉得自己年事已高,决意远行,前往意大利朝圣。公元716年6月的第一个周四,他乘舟出发,僧侣们挽留不成,在河边为他送行,大家哭声不断,因为这可不是道别,而是永别。切尔弗里斯先乘船顺着Wear 河顺流而下,然后骑马继续南行,9月到达法国东北部的勃艮第山区,但年老病弱的他最终无法承受一路旅途辛苦,在小镇Langres去世。《阿米提奴抄本》之后的旅程,一直颇有争议,有人说此书确实是到了罗马被交到教皇手上,因为后来教皇给Wearmouth-Jarrow的僧侣写过一封感谢信,提及他收到的一份精美礼物,虽然信中没点明,但许多人相信那就是《阿米提奴抄本》。但教皇的档案中并未提及过此书,所以,也有人认为此书到达Tuscany地区后,就没再往前行,在阿米提亚山(Mount Amiata)中的圣救世主修道院(San Salvatore)中保存了几个世纪,并以此得名,1786年流转到佛罗伦萨的美第奇老楞佐图书馆(Biblioteca Medicea Laurenziana)。留在英伦的那两本都已经遗失,只有这一本到了意大利的,被保留了下来。这次展览,是它离开英国一千三百多年后第一次返还故土。

值得一提的是,《阿米提奴抄本》中有一幅先知以斯拉(Prophet Ezre)的肖像插图,以斯拉坐在板凳上,伏膝抄写手稿,面前的书柜打开着,里面摆放着九卷本的《圣经》,此图非常重要,因为它是表现书柜和书籍装帧的最古老图像之一。

四

我们要介绍的第三本泥金抄本,是伟大的《林迪斯法恩福音书》。这本书与圣卡斯伯特也有关联,因为它的制作地就是圣岛上的林迪斯法恩修道院。

据说,此书的抄写和绘图都出自一人之手,此人是林迪斯法恩修道院的修士、后来成为大主教的伊德弗里斯(Eadfrith,?-721)。伊德弗里斯于公元698年成为大主教,也就是这一年,圣卡斯伯特被荣升为圣徒,信徒们打开他的棺柩,发现他容貌未改、一如生前。所以,伊德弗里斯是否与《圣卡斯伯特福音书》打过照面,“欧洲第一书”对他是否有启发影响,我们只能猜想。伊德弗里斯去世时,这本《福音书》的有些页面还没完成,一些学者估计他大约从715年开始制作此书,目的可能是为了纪念圣卡斯伯特。

伊德弗里斯去世之后,他的继任将书页装帧成册。到了八世纪,第三位好事者为此书制作了镶嵌着宝石及金银片的封面。后来北欧海盗维京人入侵圣岛,摧毁教堂,此书被人藏起并带到多伦。后来此书被小镇牧师奥尔德雷(Aldred,生卒年不详)拥有,大约在970年前后,奥尔德雷着手将此书从拉丁文翻译成古英文,并直接用细笔把译文写在拉丁文的字里行间。这种不负责任的涂鸦举动却让此书的附加值大增,因为奥尔德雷的文字是现存最早的《福音书》的英文翻译。《福音书》的最后一页的右边原本是空白,奥尔德雷在这里用古英文写了大段题跋,陈述其成书历史,也就是上文中所述的作者、装订者及封面制作人的情况。奥尔德雷距成书时间已有两个半世纪,所以,他的题跋不无争议,但学者们认为他当时可能看到过或听到过关于此书缘起的记录,研究者们也证明奥尔德雷所记录的名字和年代,与其他历史资料相符。

《林迪斯法恩福音书》共两百五十九页,大小约为三百六十五乘两百七十五毫米,包括马太、马可、路加和约翰的四大福音。每部福音的开头有四位使徒及象征他们的动物的画像,马太与人形天使,马可与狮子,路加与小牛,约翰与老鹰,其中约翰的画像是唯一的正面像。可惜奥尔德雷所记载的此书八世纪的宝石装帧的封面早就遗失。如今我们所见到的是1852年由杜伦大主教出资重新装订的,上面也点缀着宝石和银饰,装帧设计与书中的图饰相呼应。

《林迪斯法恩福音书》在十六世纪时被著名收藏家Robert Cotton收藏,在他去世后,其孙将藏品全部捐赠给国家。

五

在展厅中与《林迪斯法恩福音书》做邻居的,就是酒会的主角《杜若经》。上次这两部抄本并肩齐展,是1961年伦敦皇家美术馆举办的《三一学院珍宝展》上,将近六十年后,它们又在伦敦相逢,是否会像老朋友般打声招呼?

都柏林三一学院最著名的藏品是《凯尔斯经》(Book of Kells),《杜若经》虽然没那么名声显赫,但绝对也是国宝级瑰宝。 对三一学院来说,前者是镇馆之宝,在家招待访客,后者则是出行大使。

《杜若经》的成书年代可能与《圣库斯伯特福音书》 不相上下,也是西欧现存最早的福音书之一,但它未得“欧洲第一书”之名,因为后者虽然只有《约翰福音》,但却保留了七世纪时的原始装帧。而《杜若经》的原装早就遗失,页面顺序也有些混乱。

《杜若经》也是四福音书,共两百四十八页,尺寸为两百五十乘一百五十毫米。 它得名于爱尔兰奥弗莱郡(County Offaly)的杜若修道院,和《凯尔斯经》一样,它与爱尔兰圣高隆庞派的关系也很密切。据说圣高隆庞(St Columba,521-597)一生中建立将近三十座修道院,杜若和凯尔斯是其中两个。公元563年,圣高隆庞带着十二位使徒离开爱尔兰,前往苏格兰西北部的爱奥纳岛进行传教,让那个偏远的小岛成为基督教的中心,《凯尔斯经》在爱奥纳岛制作,林迪斯法恩修道院创建人圣爱登(St Aidan),就是从爱奥纳岛过去的。

《杜若经》虽然因杜若修道院而得名,但如同中世纪初期的许多抄本一样,它的制作地点和时间,也一直充满争议。曾有学者认为《杜若经》属于盎格鲁萨克逊传统,因为书中许多蛇纹缠绕的图案与盎格鲁萨克逊金器非常相似,所以,他们认为此书也是在诺森桑布里亚制成,与《林迪斯法恩福音书》同出一源,只是受到了凯尔特人的影响,之后流落到爱尔兰。也有学者认为《杜若经》是《凯尔斯经》的前身,对其有过巨大影响,特别是书首的篇名表,两书中非常相似,所以,《杜若经》应该是抄成于爱奥纳岛,与《凯尔斯经》出自同一个工坊,但比它要早一百多年。现在,比较公认的看法是《杜若经》就是在爱尔兰抄成的,是爱尔兰之瑰宝,但是受到许多其他地区艺术风格的影响。

在现存的福音书中,此书第一次以四种象征物代表四位福音书作者,与稍后的《林迪斯法恩福音书》不同的是,四位使徒本人的形象在《杜若经》中没有出现,出现的只有分别象征马太、马可、路加和约翰的人形天使、老鹰、小牛和狮子。

第一次确切记载《杜若经》存在于杜若修道院,是在公元877到916年间。 爱尔兰弗朗国王将此经放置在圣高隆庞遗骨的神龛橱柜盒中,所以此书边缘的磨损,可能是盒子过小所致。十六世纪,杜若修道院衰落解散,此书去向不明。1630年的一份记载,说此书在当地某人手中,并且可能被浸入水中制成圣水让病牛饮用。但并不是整本书都曾被浸入水中,可能只是圣约翰福音中的十四页(208-221页),因为这些书页上有被水损坏的痕迹,墨迹更淡,小牛皮纸也更透明。也有人说是将水洒在书页上,让病牛舔食。

这本书后来到了亨利琼斯(Henry Jones 1605-1681) 手上,他曾担任米斯大主教(Bishop of Meath),他把《杜若经》和《凯尔斯经》一起,捐给了他的母校都柏林大学的三一学院。但一开始,此书并没有得到与《凯尔斯经》的同等“礼遇”,图书馆员们一直没有给它正儿八经的编号,只称之为“橱柜手稿”(the cupboard MS)。有趣的是,当代的科学技术让研究者对此书又有惊人的新发现,在对它数字化扫描的过程中,研究人员发现鹰眼的底部有一个小孔,显然是当时抄经人用圆规画鹰眼时的圆心,这在过去一千三百年里,从来没被人注意到。

六

上面介绍的这四部抄本都是中世纪早期泥金手抄书的致美之作,它们或素朴、或辉煌,或小巧、或宏大,都是不列颠岛峡文化(Insular Art)的杰出样板。它们的成书年代上下只不过几十年,在过去的一千多年中有过不同的经历。它们都是幸存者,曾经伴随着不同的圣者,或栖身棺柩,或辗转欧陆。它们被不同的藏家转手,但都得以逃离战火。如今,在第一展厅内济济一堂,宛如老同学的大聚会,是否会互相对比,看时间对谁更客气?

从它们的插画、地毯页和首字母的装饰上,我们能看到当时英伦三岛上多元文化的交流及相互影响。那些互相缠绕的动物及蛇形图案,明显来自于盎格鲁萨克逊人的传统装饰。互相锁住的号角及螺旋纹、三曲枝和三叶结的花纹,都源于没被罗马人征服的苏格兰及爱尔兰地区,是典型的凯尔特人的艺术风格。而丝带及绳结的设计,则来自中东的图案,土耳其东南部,叙利亚和伊拉克等地,还有整个地毯页面(carpet page)的布局,显然也是中东的概念。这些页面在每部福音书的开头或结尾,因为整页全是抽象的几何装饰图案,没有文字,如同伊斯兰教的祈祷地毯,故而得名。还有抄本中亮丽的颜料,植物矿物碾磨而成,可能来自苏格兰爱尔兰遥远的岛屿,也可能来自地中海或东亚地区。

璀璨的文化,向来就是不同文化碰撞和组合的结果。这里曾是罗马帝国的一统天下,这里曾是来自北欧的昂格鲁萨格逊人的家园,是他们给了英国人他们的语言,而在1066年打败昂格鲁撒克逊王国的诺尔曼人来自法国大陆。这个展览让我们看到了这个岛国泛欧的文化起源,英伦三岛和欧洲大陆之间的关系,自古以来就是千丝万缕,剪不断。

- 周继红退休

- 中方回应对日水产品限制是否会解除

- 周继红,跳水梦之队“家长”

- 美股三大指数涨跌不一,道指涨0.18%

- 魔法原子正式推出人形机器人和四足机器人,要打造1000个人形机器人落地应用场景

- 网络流行词,企业规定员工必须在一定时间内下班,不能随意加班

- 我国领土最南端位于南沙群岛的

- 12西川|怀念海子

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司