- +1

百年前为了完成南极点之旅,人类的探险信念可以有多疯狂

作为人类史上第一支在南极圈内度过整个冬天的探险队,“比利时号”南极探险成果丰厚,带回大量宝贵数据,对南极研究做出巨大贡献,包括:对数百个植物和动物物种的数千份标本进行了编目,其中许多物种都是首次发现;发现了火地群岛和格雷厄姆地之间的深海沟;汇编了首份南极圈以南的气象学与海洋学全年数据,等等。探险队成员包括比利时人、挪威人、美国人等,为现代国际科考合作树立了典范。

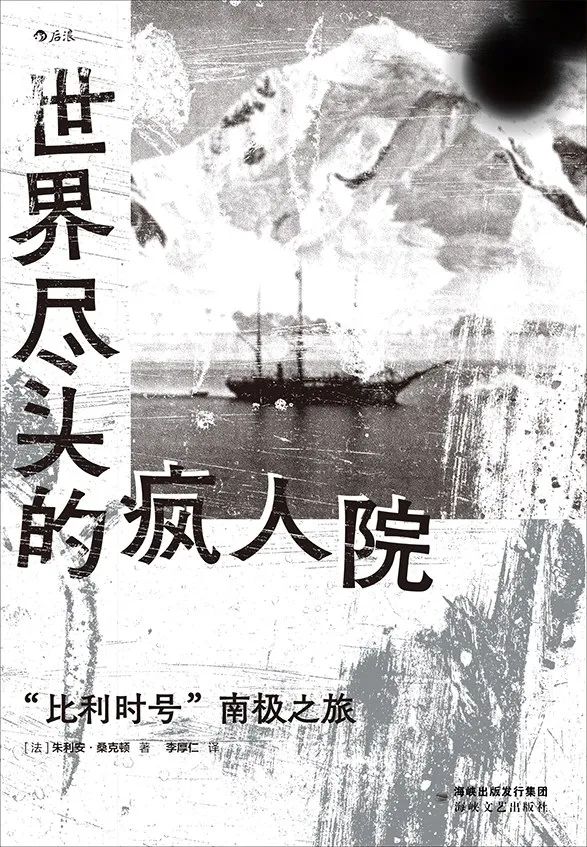

事实上,在南极恶劣环境下的生存挑战中,探险队员们曾面临着前所未有的挑战,不仅要与自然力量搏斗,还要应对内心的恐惧和疯狂。近期出版的《世界尽头的疯人院——“比利时号”南极之旅》一书以对“比利时号”故事的调查和书写,作品深刻展现了人性在极限处的光辉和力量。

[法]朱利安·桑克顿/著

李厚仁/译

后浪·海峡文艺出版社

1

日子一天天地过去,透过库克床边那扇被煤烟子熏黑的舷窗,窗外景色却几乎毫无变化。远处的冰山差不多仍保持在距离船一样远的位置,如附近小镇的教堂尖塔一般稳定而可靠。但这份可靠是一种错觉。整个浮冰群在以每天好几英里的速度不规律地移动。“比利时号”不再航行了,但它仍在海洋中漫游,航向却不受它控制。“没有固定的点可以标示我们的漂移,我们无法看到自己划过水面,因为整个地平线,无数的冰原和冰山,都与我们一起以同样的速度滑行。”库克写道。医生开始担心队员们的心神也会失去支撑点,漂进恐惧和疯癫。

不仅是浮冰群在移动,冰本身的形状和坚固性也一直在变化。浮冰群看着像陆地,行为却像水——只是更缓慢。影响它的那些力量,那些随着时间推移不动声色地改变地貌的力量,与搅动海洋的是同一些作用力:风和洋流。这两种力量都不稳定。当它们方向相对,就会拉扯浮冰,其剧烈程度直逼中世纪的酷刑装置。比起表面的冰,洋流对大部分隐藏在水下的冰山影响更大,能够推动这些大块头在浮冰群里横冲直撞。

▲ 启航前的“比利时号”

图源:比利时哈瑟尔特林堡图书馆林堡藏品

厚度通常只有几英尺的海冰,则更容易受风影响,而风也决定了“比利时号”周边环境中的几乎一切。“我们早上起来的第一个问题,”库克写道,“就是‘风怎么样?’”哪怕只是一缕微风,都有可能牢牢抓住浮冰,让整个结构动起来。风暴则有可能使它裂开,形成潜藏着危险的蛛网似的细裂缝和几处面积很小的敞开水面——从来都不足以让船通过。如果风手下留情,冰就会稍稍放松,旧的裂缝可能会突然重新打开。相反,任何方向的风若是持续地刮,就会挤压浮冰群,以巨大的力量将大块浮冰推到一起,以至于它们的边缘隆起一道道碎冰壁垒。这些冰块压脊升起的速度非常快,过程很激烈,因而看上去有如活物,而冰与冰互相研磨的声音——有低沉的带着一丝不祥的呻吟,也有尖声长叫——更是强化了这种印象。一道压脊可以在几小时内达到两层楼高,形成一座在空气的作用下凭空冒出的巨大冰墙。“比利时号”木料的每一声嘎吱声都让队员们直哆嗦,都是一次提醒:他们完全受制于狂风。

南极的狂风一刻不停地尖叫着,威胁着要摧毁队员们的住所,震碎他们行走于其上的冰面。“位于世界底部的极地地区显然不适合人类存活,”库克写道,“因为它似乎是在地球穿越空间的过程中,承受住所有被惹恼的幽灵拳打脚踢的那个部位。”永不示弱的狂风追赶着队员们,尖声喊出他们的命运。由于几乎没有阻碍,狂风常常横扫整个冰原,以致探险队员们接连数日都只能待在船上,足不出户。

除了风和洋流,还有第三个元素可以极大地改变浮冰群的形状,或者说是人们对浮冰形状的感知——光线。在难得一见的晴天,色彩在空白的帆布上碰撞、迸裂。这些昙花一现的欢乐激发了辞藻华丽的描述。

▲ 库克和阿蒙森

图源:美国国会图书馆弗雷德里克·A. 库克学会

“冰原就像搽了钻石粉末,在晴朗的阳光下闪闪发光。”德·热尔拉什写道,“冰山和冰丘卖弄着它们银色的顶端,在身后投下宛如薄膜的阴影,那是一种极度纯净的蓝色,仿佛是从天空中直接撕下来的。蜿蜒的水道镶上了青金石边,两侧的岸上,新生冰穿上了一抹海蓝色。傍晚,阴影不知不觉地变成柔和的粉色,再是微弱的浅紫色,每座冰山后面,似乎都有一位路过的仙子为自己蒙上了面纱。慢慢地,地平线上一片粉色,再是渐变的金色,然后,太阳终于落下,天边留着一抹黄昏的微光,妙不可言地褪成深蓝色的天空,无数星星在其中闪耀。”

浮冰就是光的游乐场。太阳光低低地打在地面上,反射到大气层,弯折、扭曲,又在飘着冰晶的空气中折射。蜃景、雾虹、幻日、幻月和其他光的把戏极为常见,队员们渐渐学会了不去相信自己的眼睛。在无风的白天,悬浮的棱柱体冰晶在空中慢慢飘过,折射出太阳光,引起天空中有多个太阳的错觉。这类幻象中最令人惊叹的是幻日环:四个假太阳分别同时出现在真太阳日晕上的东南西北四个点上。当条件合适时,两条相互垂直的光线——一条纵向一条横向——将这些虚幻的太阳相连,在日晕的中心交叉,形成一个巨大的护身符似的十字架。这样的景象让崇尚科学如勒库安特之人都不禁满怀敬畏。“你会感觉在地球之外还有别的什么东西。”船长这样描述,“这种宗教感让你感知到上帝,不是具体的某个上帝,而是一种更崇高的存在。”

2

看不到太阳时,光的骗术就不那么迷人了。在多云或多雾的天气里,也就是说在大部分时间里,浮冰群就是一片单色调的不毛之地。天空的灰色和冰的灰色焊在一起,模糊了地平线。随着日光消退,距离变得难以测定。由于没有阴影作为参照描出物体的轮廓,“几乎所有的不平整的地方都给模糊了或是扭曲了”,库克写道。“高大的冰丘(10至20英尺高)没法被观察到,直到我们撞上它们。矮小却有着锐利边缘的凸起处,有时会产生犹如远方冰山的蜃景。我们上一秒还踩着滑雪板悠闲地滑行,下一秒就发现已经跨越这个巨大的障碍物——实际只有几英寸高。”

无论真实还是虚假,光都描出了这个世界的形状,但每一天,它都在以更快的速度流逝。随着冬至渐近,夜晚变长,气温骤降,为“比利时号”周围环境带来色彩和多样性的那些元素正在快速消失。水道和小湖彻底冻住了,整个浮冰群变为一块没有特定形状、向四周随意蔓延的地区。鲸呼气的频率降低,企鹅不再来访;而对于海豹而言,冰很快就会变得太厚,让它们无法在冰层中挖出呼吸口,也无法在黑暗的水下看清猎物。生命似乎正随着光离去。

德·热尔拉什非常清楚,随着白天和黑夜渐渐融为一体,人对时间的感知会被扰乱,那种吞噬一切的单调将给队员们的精神带来怎样的危险。为了延缓这种威胁,他制定了一份特殊活动日历,让队员们多少有些盼头。每个可以想象的值得庆祝的日子——生日,周年纪念,船员们所代表的众多国家的节假日——都在食物储备允许的范围内举办了盛大的宴会。“如果有哪个星期我们没能抽出至少一天作为‘特别进食期’,并在吃完后喝下大量香槟,”库克写道,“这个星期就会过得很慢。”(浮冰上的生活有屈指可数的几个优点,其中一个:香槟总是冰镇得恰到好处。)队员们急切地等待这些活动——或许不是为了米绍野心过大的厨艺,但至少是为了众人相聚时的欢笑。

另一项颇受欢迎的日常消遣是拉科维策的漫画。除了熟练掌握画解剖图的技能,这位动物学家还是一位尖刻的讽刺漫画家,他的作品常有一种东欧人特有的对荒诞和下作幽默的偏爱。拉科维策的铅笔画虽然不太正经(还有些幼稚),却是“比利时号”船上生活的真实写照,未经过滤地记录了人们的日常沮丧和内部笑话。

3

日子变得像比利时冬季的白天一样短了。可是它们还在继续变短,纬度每天都毫不留情地削掉25分钟的日光。在两周之内,夜晚就延长了不止3小时。德·热尔拉什担心,船上秩序会随着黑暗的降临而崩溃。因此,他为日照逐步减少的白天制定了一份强制执行的作息时间表,发号施令的不再是日光,而是时钟。工作从早上8点开始,下午5点结束,中间有午餐和锻炼的时间。晚餐在5:30供应,夜晚在油灯稳当的灯光下,在休闲活动中度过:打牌,修补衣物,看书。有时候,明亮的月光会邀请队员们走到浮冰上散步。

▲ 库克的摄影杰作:月光下的“比利时号”

图源:德·热尔拉什家族藏品

在星期天和节假日,每位船员都会发到一杯格洛格酒和15厘升波尔多红酒,如果水手舱足够整洁,德·热尔拉还会额外给他们一杯早餐波特酒。为了避免再次发生由烈酒驱使的暴乱,像在蓬塔阿雷纳斯那样,德·热尔拉什禁止队员们在这些场合以外喝酒,虽然长官和科学家们享有一些特权。

或许受到了世纪之交盛行于欧洲的社会主义运动的启发,德·热尔拉什制订了8小时的工作日。不过在“比利时号”上,劳累过度从来不是问题。眼下船正牢牢地被冰包围,德·热尔拉什更发愁的是如何找到8小时的工作量,填充水手们的一天。他们的首要任务是活着,直到浮冰交出对船的控制。除了偶尔协助科学家们,他们的职责无非是收集作为淡水来源的雪块,以及保持观测站整洁。狩猎曾经是仅存的一项能够可靠地提供刺激的工作,但随着野生动物变少,这项活动也逐步停止了。

因此,尽管指挥官尽了最大努力,到了4月下旬,一种百无聊赖的情绪仍在整艘船上蔓延开来,尤其是在水手舱内。几名水手不肯执行他们仅剩的日常任务,也不主动完成每周一次的沐浴,除非收到正式命令。一些人拒绝下船,虽然库克一而再再而三地要求他们每天至少锻炼一次。空气中再次弥漫着叛变的气息。如果要比较,船员们的绝望甚至比在蓬塔阿雷纳斯的时候更糟糕,在那里,逃兵至少可以一头扎进酒吧或是妓院,或是加入淘金大军碰一碰运气。

队员们每日定量的罐头糊糊助长了他们的不愉快。普通水手和长官都认为船上烦躁情绪的罪魁祸首是难吃的食物,然后,又把难吃的食物怪罪在米绍和德·热尔拉什头上。“菜单的安排饱受批评,整个食物储备已沦为挖苦嘲讽的对象。”库克写道,“与食物的选择和烹饪稍有关系的人,无论是过去还是现在,都受到了一定程度的谴责。这其中有一些是有道理的,但大部分控诉都是我们无法吃到曾经的家常美味、心生绝望的必然结果。”怨言的玩笑成分越来越少了,取而代之的是一种紧迫感。水手们抗议,食物不仅难以下咽,分量也不够。库克将这不断增长的怨恨称为“食物起义”。

由于船员们的抱怨十分执着,勒库安特在5月2日的晚餐后把德·热尔拉什拉到一边,向指挥官汇报了船员们的担忧,并表示自己也认为他们的抗辩是有理的。不回应他们的满腹牢骚,他说,是不明智的。勒库安特从来不会在船员们面前质疑德·热尔拉什的决定,但或许是因为他也不得不每天咽下同样的淡而无味的杂烩,他自己也陷入了一种好战的情绪。船长要求知道是否还有足够的食物撑过冬天。

“当然了,我们有食物。”德·热尔拉什答道,“但当媒体以后谈及我们的时候,他们会怎么说呢?难道他们不会指责我们滥用我们的职权,吃得太好了?”

勒库安特几乎不敢相信自己的耳朵。又一次,指挥官似乎更在乎自己回国后的声誉,而不是队员们的福祉。这是一种持续存在的偏执:德·热尔拉什只关注一点,即记者会谴责他在“比利时号”的货舱里贮备了太多精美菜肴,暗示他和他的手下们拿着纳税人的钱胡吃海喝,完全没有爱国者的精神。指挥官似乎忘记了一个事实:他们不在比利时,而是在一万英里之外,在漂移的浮冰上艰难求生。

与情绪稳定的德·热尔拉什不同,勒库安特是个急性子。他抬高声音,说他一点也不关心媒体,“尤其是南极媒体”,并敦促远征队指挥官提供足量的食物,“不要担心气候温和地区的低劣小报”。

德·热尔拉什照做了,增加了每日食物供给。他甚至制订了一份每月轮换的菜单——标在一张方格纸上——确保不会过于频繁地供应某种食物。不过,虽说队员们现在吃的分量足够,却远未达到满意的程度。“现在我们对所有食物都感到厌烦,”库克写道,“我们鄙视从罐头里盛出来的任何东西。”

文章编辑:张滢莹 ;新媒体编辑:郑周明

配图:摄图网、历史资料

原标题:《百年前为了完成南极点之旅,人类的探险信念可以有多疯狂丨夜读·倾听》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司