- +1

何雨珈×亚历:逃离母语,在东亚gap,他写的中文好有意思|涟漪效应

2014年,意大利青年亚历被派到南京报道第二届青奥会,在这里,他看到了一个渴望和世界连接的社会,也看到了所有人会走到一起的未来。2016年,亚历再次来到中国留学,他学电影,当群演,拍广告,从零开始学习中文,并用中文记录自己在这片土地生活六年的经历。

六年间,亚历在豆瓣上写日记,在大城小镇与不同阶层的人对话,在每一次微小的相遇中见证中国的广阔:在北京,和宿管阿姨学习怎么切菜;在广州拍广告,开工前喝早茶,杀青时喝断片;在上海,把客厅当成写作沙龙,创造一个临时的家;在四川农村,把白酒当成暖气,跨越寒冬和方言的隔阂。

亚历用冷静又不乏幽默的文字,记录自己在中国的观察和日常,书写近年的个体遭遇和时代变化,也写下无论全世界青年人共同面对的时代情绪和现实困境:在失序且孤独的时刻,勇于拥抱生活的不确定,保持流动,渴望自由,跨过隔阂,与人连接。

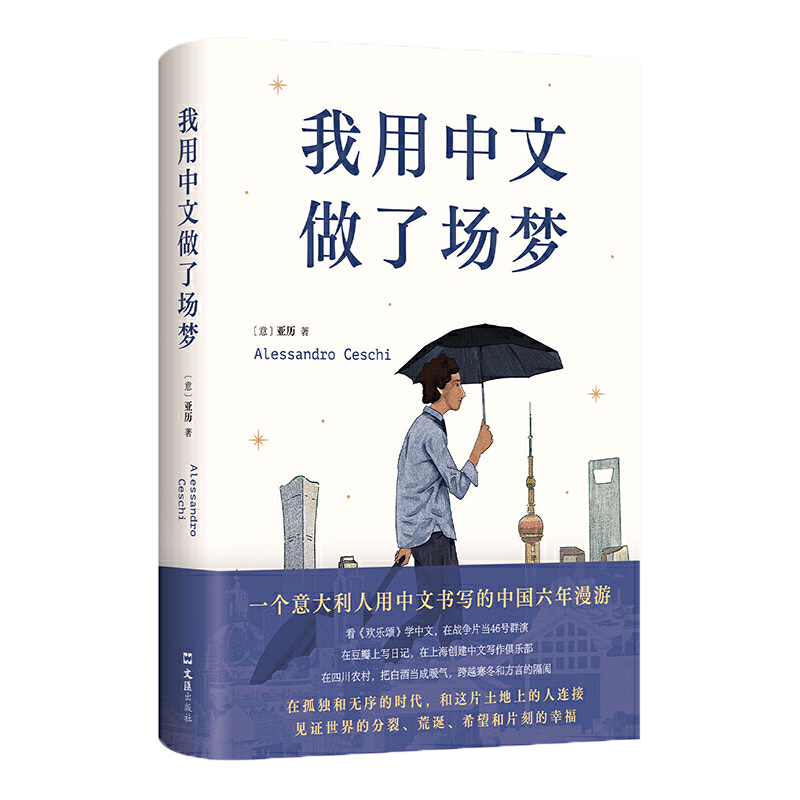

而今,他的第一本用中文写作的图书《我用中文做了场梦》出版了。我们可以在这本书里,看到亚历眼中过去六年的中国,我相信,这也是我们共同的六年记忆。

本期我们邀请了亚历以及亚历的朋友、我们都非常喜欢的译者何雨珈,一起聊聊他们的生活哲学、他们对世界的理解以及他们保持流动的方式。

《我用中文做了场梦》

亚历(Alessandro Ceschi) 著

文汇出版社

新经典文化 2024年7月出品

以下为文字节选,更多讨论请点击音频条收听,或【点击此处前往小宇宙App收听】,效果更佳。

亚历(Alessandro Ceschi)

游牧写作者,从零开始学中文,新作《我用中文做了场梦》。

何雨珈

自由译者,撰稿人。代表译作《君幸食》《鱼翅与花椒》等。

【本期主播】

吴筱慧

澎湃新闻镜相栏目编辑。

【收听指南】

7:20 第一次看到世界是什么样的感觉?

11:42 2008年奥运会:世界在向你迎面扑来

17:15 描绘心中世界的样子

22:18 个性的世界永远是好的

24:10 这本书为什么叫《我用中文做了场梦》?

28:01 亚历:中文的特别之处是我通过这门语言创造的连接

32:00 何雨珈:翻译《鱼翅与花椒》时,脑子里全都是四川话

36:50 在其他语言中找到在母语里不敢去说的事情

46:20 所有的语言都需要外来者对它进行活化

50:55 有时候把生活当作一场游戏也是一种放松

51:38 什么是在一个地方留着就好好留着?

57:54 归属感这件事没有人能说了算

1:05:48 每个东亚的孩子都会特别羡慕曾经 gap 过的人

1:17:45 最理想的状态是流动——有的选永远是好的

1:20:20 何雨珈:我建立的附近也是我努力吹出来的泡泡

1:27:40 亚历:继续流动,我就不会被困在任何一个环境中

1:40:20 分享消除隔阂,与人连接的方式

【本期配乐】

Earth, Wind & Fire - September

群星 - 北京欢迎你

打开自己,世界才能进来

在我看来,这些志愿者当时呈现给我一种信念:全世界的人都在以不同的方式寻找幸福。尽管有文化上的差异,我们也是可以互相理解的,可以分享个人经验,彼此获得成长。让我感到最乐观的是一个数字:这次申请做志愿者、跟全球搭建桥梁的人数高达十万三千多。(《我用中文做了场梦》)

吴筱慧

很多人会把巴黎奥运会当成一场成人的暑假,我们也在奥运会中突然发现世界又在一起了,不同的文化可以相互碰撞、交流和融合。我也在书里面看到,正好是10年前亚历来到中国,去南京报道青奥会,你当时就说在奥运村里散步,看到了全世界都好像在以不同的方式寻求幸福,大家可以互相理解,彼此成长,甚至你在这里说,“看到了一个渴望和世界连接的社会,也看到了所有人会走到一起的未来”。所以想问两位,你们觉得自己第一次看到世界是什么时候?那个时候有什么样的感觉?

亚历

对我来讲,第一次看世界确实跟2014年南京青奥会的经历有关。那时我在意大利读书,学传媒。学校里是来自世界各地的学生,好几十个国家,虽然我身在我的国家,身在意大利,但是我不是一个主流,我习惯了身边没有任何一个群体是主流的。

我默认成年以后我的生活都会是这样,我的周围都是各种文化的混合和共存的一个情况,正好在那时候有机会被派到南京报道青奥会,有一点验证了我这样的理念。

像奥运会这样的场合是很浪漫的,因为觉得整个世界能走到一起,20岁的我也感到了这样的魅力,接下来的十年,我也在具体的生活中,慢慢地去验证和考验这个理念。所以我对它的信念不可能跟10年前是一样的,但是在那个时候我确实看到了一个好像能够拥抱任何人的世界。

吴筱慧

对,看到你的这段话,想到我第一次看到世界的时候,是2008年奥运会,那时候我还很小,会唱那首《北京欢迎你》,里面有这么一句歌词,“拥抱过了,就拥有了默契”,那句话也特别打动我。

2008年北京奥运会

何雨珈

我也是,第一次看到世界确实就是2008年奥运会的时候,亚历写青奥会说申请做志愿者跟全球搭建桥梁的人数高达十万三千多人。我不知道2008年北京奥运会这个数字是多少,但是我是那要想要跟全球搭建桥梁的其中之一,当时我在北外读语言,我们的岗位就叫语言服务,很自然而然地作为一个“交流的工具”,去连接你工作的地方。

真的很像歌里面唱的,各种肤色、各种民族、不同的人全部都聚集在一起,世界在向你走来。北京整个的城市面貌以及所有的人,当然包括我自己,在那个年纪,走在路上就是一种昂扬向上的感觉,说起来好像非常宏大,但那时你就会觉得世界在向你迎面扑来。现在回想起来还是很美好,那也是属于我个人非常难忘的青春的回忆,甚至亚历具体写的那几个志愿者,我也看到了我的影子,心里有很多很多的梦想。

吴筱慧

提到世界这个词,钱钟书以前说,“世界其实不是你之外,世界其实就在你脚下的土地,你站的地方就是世界。”你理解这个世界的过程,你对世界的想象慢慢成型的过程,也让你可以慢慢地认识到自己是个什么样的人。所以也想问两位,你们是怎么理解世界这个词?能不能描绘一下你们心中世界的样子?

亚历

我觉得是非常的主观的,在不同的时间会有不同的含义。像疫情的时候,你说这个世界变了吗?也没有变,但是我对它的体会像是它变小了一样,也会感觉跟其他地方的距离比之前更远,它不是物理上,是心理上。像从2014年觉得这个世界就在我的眼前,甚至在我的身边。现在可能觉得不太相信我以前的那种纯粹的地球村这样的意象,有时觉得这个世界是值得探索的,这也是它的美丽之处,但是它会有一些分散,甚至相互之间有误解和心理上隔阂的地方,而我们去跨过它们需要一个动力。本质上,我会感觉有很多的世界,有时这些世界相互之间是不知道什么怎么沟通的。

何雨珈

我和亚历的心路历程还蛮像的,但如果光说世界这个词,我觉得它的意义也是很流动的,世界分大世界和小世界,我曾经是有感受到大的世界向我扑来,这个感受不仅是2008年,甚至是在2019年,我的感受也非常强烈,那时我在成都认识了很多来做田野的人类学家,来自各个国家,也跟他们成为了好朋友。当时无论是经济还是时间的原因,我其实没有太多的机会真正地走到国外的城市去感受这个世界。

但是当他们来了之后,我们会聊很多,我向他们展示我在书中认识到的那些国外的风土人情,他们也会告诉我他们感受到的东西,我也会带他们去探索成都这个城市。那时我会觉得在那一瞬间,我的小世界和他们所给我带来的这种大世界融合了。

当然有时独处,我自己可能就是一个世界,但这个世界它不是一个孤立、封闭的状态,我脑子里可能会上演一出大戏,有各种各样的方式让我跟人产生连接。总之对我来说,世界就是应该由各种各样不同的人以及动物,不同的自然,不同的社会连接起来的。

刚才听亚历说他觉得大家越来越封闭,我突然想起一位最近在读作家,她叫 Flannery O'Connor(弗兰纳里·奥康纳),她写的其实是上世纪的美国了,她在一篇文章里面写到说,曾经的作家们,他们要去写的东西,他们要去描述的世界,是要去挑战权力结构,要去有一些公共的呼声,可能在这个时候他们所涉及到的都是大的议题,但是现在,这个话她是在上世纪50年代、60年代说的,她说现在每个作家写的东西可能只能代表自己。我突然想到这句话,感觉好像这是一个大的趋势,就是大家越来越困在自己的小世界里面,互相之间可能没有那么多交汇跟碰撞了。

弗兰纳里·奥康纳(Flannery O'Connor)

亚历

文化上我们也越难越去有一些共通,比如哪一本是大家都在看的书,或者哪一部是大家都在看的电影,毕竟我们获取文化的方式变得非常便利和个性化,我们也很难有这样的体会了。我印象中贾樟柯以前讲,比如在上世纪90年代的中国,可能会有哪一篇小说是大家上学都在聊的,但是现在很难,可能这也是这个世界很难有共同体验的一个原因。

何雨珈

但你说到的这个现象,总体来说,我觉得是好的。你刚才说大家彼此有自己的小众的爱好、个性,我觉得其实是好的,但我的感受是,很多时候大家会自说自话。比如我说我很喜欢这个作家,或者你说你很喜欢那个电影,但是我们俩在一个谈话当中,很难产生那种真心的倾听,就是倾听对方到底想要说什么,而大家都可能更多倾向于自己去表达,然后我表达完了就结束了。

吴筱慧

很少会再就问一句,“你为什么会喜欢?”或者是“你愿不愿意听我为什么喜欢他?”好像没有,只是我表达出我的东西就结束了。

何雨珈

对,很缺乏这种真正的倾听。我觉得个性是好的,个性的世界永远是好的。你有自己的爱好,你喜欢看任何的剧或者电影或者书都是非常好的,但是当你需要跟人交流的时候,很多时候你会觉得他们并没有在倾听你。我经常会发现自己在听别人讲的时候,如果我没感受到他对我的倾听,我可能也没有耐心去倾听别人,这会让我对自己和别人都感到一种难过。

亚历

你说得没错,有更多的文化上的选择,看什么电影,看什么书,肯定是一件好事。可是像社交媒体等,越来越给我们推符合我们原有的认知的内容,这也容易导致你说的这个现象,就是我们没有在听对方,如果看到一个跟我们观点不一样的人,我们只管表达自己的不同的观点,也不觉得感兴趣去听他是怎么想的,这个可能会形成一些比较封闭的现象。

看书©️亚历

“逃离”母语之后,我用中文打造和世界的连接

我喜欢这个国家的大,大到能够让自己在其中消失,在上千里的铁路上漂泊。我不带任何目的或需求,迎接路上所有的偶遇。度过了主要在学校活动的前两年,我现在很渴望看到更广阔的中国。我终于能听懂人们在说些什么。他们像有着不竭的活力,我被这样的力量吸引了、打动了。(《我用中文做了场梦》)

吴筱慧

如果彼此之间的交流中句号少一点,问号多一点,很可能封闭的情况会好很多。现代世界越来越原子化,桥梁就更显得珍贵。我在看这本书的时候,对你在序里面讲的那句话印象特别深,你说“经常觉得自己能够帮助不同的人理解彼此”,这是非常重要的一个品质,而且你也愿意去做这件事情。你这本书叫《我用中文做了场梦》,你还说梦醒之后自己依然会用中文和世界连接,不管在哪里,中文仍然是你思考写作、生活的语言。所以也想问你,中文对你来说特别在哪里?

亚历

主要是它成为了我生活的一部分,经过在中国生活的这么多年,会发现自己在用中文想事情。现在不管我在哪里,像我跟刘水在一起,跟她所有的交流也是用中文,我的写作从2020年开始基本上都是用中文。

所以要说中文的特别之处,我觉得不是这门语言本身,而是我通过这门语言打造的这些连接,创造的这些连接,它们让我觉得这门语言对我来说特别有归属感。现在要让我用意大利语或者英语写作也可以,但是我在这两门语言没有像我在中文里面那么有感情。因为我跟它们有一些距离了,很多年没用过,它们在我的生活中扮演的角色也稍微小一点。

所以说,中文进入了我的生活,我用它来生活,然后用它来产生很多宝贵的记忆和跟人的连接,这是它对我最大的意义。

拍摄mv©️亚历

何雨珈

我要说英文,就是 forming years(塑造自我的那些年),在你性格塑造阶段使用的语言,或者你周遭的语言环境,这个是多么的重要。亚历刚才说他对这门语言有归属感、有感情,我就突然想到,他接触到中文以及非常大胆地使用这门语言的过程当中,其实就是在他的 forming years,在他的性格形成的阶段,在脱离了原来本土的所有的束缚之后,突然变成了一个在异国完全没有任何束缚的外国人,他使用的语言,他的归属感来自于这里。那段时间的经历对人的影响真的非常重要。

亚历

对,所以我也想过,不管以后写什么,哪怕去其他地方有一个对于其他文化的探索之类的,我认为也很难做到在中国这些年同样的浓度和价值,因为我在中国的探索,也正是你说的这些 forming years,我寻找我的方向,塑造我的自我,指的是这些20几岁到30岁在大学毕业之后比较迷茫的这些年。我后面不管是做什么,基本都确定了一点方向,但在中国这些年是一个全方面的探索,这门语言陪伴了我,我跟它一起找到了方向。所以说跟中国或者说跟中文的连接是比较特别的,因为它发生在一个我正在成长的阶段。

在北京©️亚历

吴筱慧

亚历从迷茫到寻找自我,好像一直是中文在陪伴。那还有一个很有意思的情况,何雨珈我之前看你说你自己也有一个四川话人格,你说在使用它的时候会让自己不去想象意义。所以你会觉得自己性格里面是有一个四川话的性格吗?

何雨珈

我觉得有的,就是这种四川性。我读一本书的时候,我脑子里是有一个声音的,然后我会发现这几年我脑子里会越来越多出现四川话的声音,即便那本书写的其实不是四川的事。尤其是比如描写的场景是非常悠闲的,或者是非常松弛的感受,我脑子里会突然冒出四川话的阅读节奏、阅读声音。我确实觉得语言是会影响我说话的方式,我们是在从这里面学习一些其他人的生活态度或者是吵架的方式之类的。

悠闲的四川街头

亚历

还挺奇妙,像我已经把生活绝大部分的功能都成功地搬运到中文里面,包括我的幽默表达,这个我觉得是在一门语言里面可能最难的一点。但是有一个功能,我仍然要用意大利语,或者甚至我的威尼斯周边的方言,就是骂脏话。如果用中文,我就没有感觉。我还看过一些学术研究,骂脏话对发泄情绪是有一定的作用,让人健康,所以说我一定要感受到发泄情绪的感觉。

何雨珈

这个还挺神奇的,因为我如果骂脏话的话,肯定是用英文,中文我骂不出来。可能在母语里面大家没有教过、甚至教你的都是说不能骂脏话。从小受到这种规训,后来接触了英文,相当于很多中国学生认识世界的一个窗口。当你学了这门语言之后,你再去看其他的,无论是美剧也好,电影也好,你看到里面的人肆无忌惮地骂脏话,自己会形成一个自动的感受,就是用英文来骂脏话是非常OK的一件事情,是被公序良俗所接受的一件事情。

亚历

你在英文里面可以找到这种自由。前几天还跟一些朋友聊到,你在其他语言可能能够找到在母语里面不太敢去说的事情或者话题,因为你的母语也代表你成长的文化,同时也包括这个文化对你的规训和限制。可能你逃出来到另外一门语言,会更自在地讨论一些平时不习惯讨论的问题。

何雨珈

亚历刚才说逐渐学会了在中文里面运用幽默,我觉得你在书里面做得超级好。坦白讲,很多人都看不出来这本书是外国人写的,但可能因为职业病,从文本上我看得出来有一种欧化的语言的感觉,但是这不是一个批评,我觉得是很好的,因为所有的语言,尤其是像中文这种使用人数特别多,还有英语也是,就是需要外来者来对它进行一个活化。书里面经常有地方让我笑出声来,这是一种欧化的视角,意大利人的视角,他把中国的一些我们熟视无睹的东西,变得非常的有趣。

亚历

我相信确实有很多语言表达是可以看出是从其他的语言来的,我现在的语言表达也是一个不同的语言系统的混杂。我会希望这样的混杂可以带来一些比较有趣的表达方式。有时候,我是非常有意识地觉得来自英文的这样的一句话放在中文里面也挺好玩儿,所以我会故意的这么用。我也同意你说的,不同语言之间的有这样的碰撞,是可以产生火花和给彼此带来活力的,也挺好玩的。

一席演讲©️亚历

从零开始,当一个生活在别处的“新生儿”

生活在别处,不熟悉的一切是每一天的挑战。我们选择抗拒和怨恨,还是包容和好奇,会决定我们的生活体验。我要努力做后者;如果发现做不到,就回家。无论在何处,当老外都要做到一点:想在一个地方留着,就好好留着。(《我用中文做了场梦》)

吴筱慧

跟雨珈感受一样,我好几次被你的文字逗笑,因为很多时候我看不出来是个外国人写的东西,但是我可以看得到你的视角,像你去唐先生的老家过年,很多东西我们作为中国人可能习以为常,不会去问一个 why,或者不会有更深一步的思考,但你在这个过程中会去思考“为什么会这样说?”我印象很深,你跟年轻人聊天,聊完你会总结说,“他一口气总结了自己的精神世界,是一座可以用14个字说完的天宫”,你会观察他们喜欢用一些抽象的词去表达自己,甚至还会去追寻它背后的原因是什么。

亚历

在很多这样的场景,我心里面的戏也会比较多,在当下我也不会做出太大的反应,但是我挺喜欢在之后去慢慢回味发生了什么,因为我觉得大部分的时候,我们日常的相处中最有意思的部分是没有被说出来的,就是在背后,对吧?

吴筱慧

而且跟着你的视角有点像在玩游戏,我们正常不会走这条路,但是你会像探险者一样一直“ yes,and”,“yes,and”——我不但答应他第一次邀请,跟他吃了早饭,我还去了他的老家过年。

在乡下过年©️亚历

亚历

确实有时候是会把生活当作一场游戏,这也是一种放松,不给自己一个非常刻意的目标,说我要做什么,可能今天我出门了,碰到什么情况我就随着它走,这是我很多年的一个心态,我希望生活给我一些启发,或者说一些偶然,来创造我想象不到的场景或者机会,下意识地认为不同可能性的生活会比较好玩儿,也会给我带来一些比较宝贵的体验。

何雨珈

让我想起你在书里面写的一句话,说要在一个地方留着就好好留着,不管是选择抗拒和怨恨也好,还是包容和好奇,怎样选择,这会决定我们的生活体验。我记得你在一个地方遇到了一个人叫鱼饼,你说你在那躺着,听鱼饼讲她遇到的故事,遇到的北京的这些人,然后你感受到北京的两千万人口,真的是两千万个人。

当时我一下子就流泪了,因为我们会说“个体不是冷冰冰的数字”,我们可能已经形成了这样一个表达,你说的这句话其实意思和这个是一样的,但这个很具体的事情打动到了我,因为让我感受到“人口”真的是多少个人,多少个具体的人,这件事情好像就是你用中文做的这场梦,或者你这个书里面的一个主旨,就是你遇到的这些人都是非常具体的人,然后你保持非常开放的心态去感受他们的故事。

亚历

我觉得我遇到的每个人都是让我一步一步了解这片土地的窗口,我经常也会碰到媒体或者一些观众问我关于中国年轻人这样的群体的一些宏观的问题,我总是有点回答不上,因为我心里面就会出现这些不同的具体的人,所以我自己是不太喜欢下结论的,我很珍惜这些具体遇到的人,每个人就是这片土地上的一小块,对吗?但是他让你看他的生活,你拼凑在一起,就慢慢了解更多。

北京国贸©️亚历

吴筱慧

在你的书里,我也确实看到的都是非常具体的画面、具体的人,我可以想象他们每一个人拥有的不同面孔、不同境遇。你在书里面有一段表达说“无法在异国成为自己人的失落是真的”,我想到之前何伟也说他自己总是一个陌生人。不论是在中国、埃及还是克罗拉多小镇,虽然他在每个地方都会稳定地居住一段时间,但好像总是带着特别的背景和视角,这种陌生人的特质,他觉得对于作者而言是一件好事。那你觉得处于异国或者异乡的状态对你的写作有什么影响吗?

亚历

我觉得有时候会成为一个阻碍,如果说你的这个外来者的身份给你带来过多的关注,就是会形成一种你是被观察的,而不是你去观察,这样的一个问题。你要说对于写作,一个外来者的状态肯定是有好处的,因为你来自一些新的角度,你带着新鲜感去看待长期在这个环境里面的人看不到的东西。

我也相信,如果以后再写关于我在中国的书,可能会更像一个生活在这里的人的角度,而会少一些这样对完全陌生文化的探索。我觉得从一个纯粹的外来者慢慢融入到一个文化里面,然后跟它发生一些新的碰撞也挺好。所以我觉得这本书,特别是书的前半部分,只能这样写一次,因为这么大的新鲜感你只有一次,但是在之后也会发现很多有意思的不同碰撞。

何雨珈

你书里面写的说:“我去哪里好像都举着一张我是外国人的牌子,然后持续吸引着一堆跟我个人没什么关系的刻板印象”,这可能是长相上的问题,没办法,但是我其实读这本书的过程当中我会有一个感受,不管是何伟还是扶霞,扶霞可以说是太了解中国的文化了,她对于中国的饮食文化比我们大部分中国人都研究得深,因为她其实是一个中餐专家。包括我认识的很多到成都来做田野的人类学家。我跟他们接触的过程当中,会感觉他们是有自己的议题的,他们对中国是一个研究者的心态,并不是要长期在这里生活或者怎么样,这就注定了他们对中国的感受就局限于他们的田野,局限于他们要研究的那群人。

比如扶霞,她可能专注于饮食方面,当然在这个过程当中,她跟很多人发生了接触,但大部分都是通过食物。像何伟在中国生活的过程当中,对于什么话题感兴趣,会开始集中地去寻找这些人。当然很多时候,他肯定会涉及到普通中国人生活的方方面面,但是他去了解的可能还是局限于他的议题。

但我在看亚历这本书的时候,会感觉到他是懂中国的网梗的,这是一个细节,代表他的一种真正的融入。而且你读这本书整体会感觉到他是没有自己的议题的,他没有一定要研究什么,他就是随着他的生活,在中国的生活体会,慢慢地发生,再进行记录。

亚历

我的议题是我迷茫了,然后我来了中国,哈哈。我觉得我跟你提到的群体最本质上的区别是,他们跟中国的关系是针对他们生活中的一个特定的部分,比如学术上或者工作上,对吧?

他的工作是跟中国有关的,但是我给我跟中国的关系下了一个定义,我喜欢在这里生活,就是希望在这里全方面地生活,不是说找工作,而是一个来认识这里的人,有点像从零开始,来中国的那一天,装作我之前的生活都没有了,也先默认我回不去了。我当时是这样的心态,以后的生活不管怎么样,我选择了来这里生活,我要知道这里是怎么生活的。我会有这样的一个好奇心,这也是这片土地在那个时候给我的一种希望,我可以跟我的过去完全分隔开,在这里开始我的一段新的生活,它不是某一个学术研究,或者说一个工作,甚至很多时候是不被我的社会身份狭窄定义的,就是全方面跟这里的人发生一种碰撞。

何雨珈

这个好难做到,我觉得我还是被规训的,还是会有很多责任让我觉得我要干什么,在特定的年龄要干什么事情。我觉得在那个时候能够有一个 gap(间隔)的机会真的很难得。在年轻的时候能有一个机会去到完全不同的地方,然后把自己过去 20 年的生活都抛掉,突然像一张白纸一样充满了可能性。我记得你说是脱下旧身份的负担,成为一个全新的人,中国是你的狂野西部。我读到这里不知道多羡慕。因为我的人生是没有 gap 过的,我永远都有自己人生要达到的议题,要达到的目的,以及我开始工作我就一直在工作,我没有 gap 过,所以很羡慕,非常非常直白地表达我的羡慕。

吴筱慧

我也没有 gap 过,我觉得好像每个东亚的孩子都会特别羡慕曾经 gap 过的人。而且亚历那种归零的勇气,不是每一个人都有的。你可以忍住不去抱团,不去讨论曾经那么熟悉的生活,好像你决定人留在了中国,同时心也要留在中国,我就是一个在中国的新生儿,把过去全都抹掉。

书里面还有一段,说你来上海通过写作俱乐部,找到了来中国感觉最像家的时候,那现在你又开始了各地的游牧,现在的归属感来自哪里?

亚历

这是一个我还没解决的问题,从2023年开始,我基本上处于一种一直在路上的状态。我的归属感更多是来自于文字写作,我离开了中国,但是可以继续用中文写作,发在我的豆瓣专栏,有人读。这会给我一种安慰,不管我在哪里,只要打开我的电脑,我们都可以用中文分享一些经历和感受,这可以说让我在精神上有一种归属。但是你要说在这个地方有归属感是没有做到的,如果以后还要尝试的话,我觉得会想要尝试在线下做一些事情,因为在旅居这一年多的时间,我一直处于一种远程办公的状态,写书,写稿或者写专栏,所以我到每一个地方都一样,跟这个地方的关系比较弱,没有在当地做什么。以后如果尝试,哪怕是在当地尝试做一点小生意,或者做志愿者什么的,都会比把这个地方当做办公场地更有意思一点。

世界旅居©️亚历

何雨珈

所以亚历你是有这个希望的,就是你想要找一个固定的地方定居下来?

亚历

嗯,我觉得这个地方可能不会只有一个。如果在一年里面,我可以有一段时间在意大利,一段时间是在中国,一段时间是在探索,也挺好的。不一定要在哪一个地方彻底地定下来,但是会希望跟我在乎的这些地方都保持着这样比较频繁的连接,我最舒服、最理想的状态是我在这几个地方之间流动。

流动中的人,如何建立自己的“附近”?

我找到了自己在这座城市的位置:在一个客厅,给一些可爱的人倒酒,听他们讲一些自己的事情。此刻,所有关于未来的焦虑都消失了。和这片土地上的人交流,是我生活在这里的价值所在。办写作俱乐部,是我到中国以来感觉最像在家里的时候。这是我在后疫情时代,在新的城市,从零开始和陌生人一起重建的世界。(《我用中文做了场梦》)

写作俱乐部©️亚历

吴筱慧

从2013年底到现在,雨珈你在成都待了将近10年,而且你说在成都10年前相对成本还比较低的时候,就已经逐渐建立起了自己的附近,你说“我的附近就是我的公共生活,它能帮我保持生活节奏”,能不能具体聊一聊这个附近指的是什么?以及你是怎么建立起自己的附近的?

何雨珈

刚才听亚历他说他想要在一个地方深度地参与,我觉得这就是他心理上的一个附近。然后他说他想要定居的地方是流动的,这也让我很羡慕。作为一个非常宅的人,我肯定是会羡慕远方的,但我是一个非常需要生活的秩序感的人,就是非常依赖这种稳定的感受。

对我来说,在成都大家还是会经常聚集在一起,进行一些同温层的讨论,我曾经会觉得我太呆在这个泡泡里了,这个泡泡就是我的附近,你接触到的人,都是同温层的人,他们和你爱好相仿,互相听得进去互相的话,可以讨论一些你们真正都很喜欢的东西。曾经我会觉得太理想了,我会有这种警觉,或者我会有这种不配得感,我应该一直这么快乐吗?我会自己问自己,或者说我待在这个同温层里面会不会太和外面的社会脱节了,太和现实世界脱节了?

但是我觉得三年的疫情有一点改变我的是,我意识到有这样一个泡泡,它首先也是我努力吹出来的泡泡,它是我这么多年放弃了一些东西和认真地去守护一些东西得来的一个泡泡。在疫情期间,这个附近、这个同温层对于我来说实在是太重要了,它有时候就是维持我活下去的一个东西。

还有就是从 2022 年底开始,我有了一个观鸟的爱好,我突然感受到长出了新的眼睛,重新通过观鸟来认识这个我自己以为已经非常熟悉的城市。因为在那之前,这个城市对我来说是一个一个的人;观鸟之后,这个城市对于我来说是一只一只的鸟,是一个鸟点。和自然发生新的关系,重新认识我所在的城市,这都让我觉得这是我心理上的附近。所以很多时候,我感觉到大家寻找的都是一种心理上的附近,就是能够让你有一种归属感,不管这个地方在哪里。

成都,蜀都大道的鸟群

亚历

我非常同意你说的,你努力建立的这个附近和这个同温层有多重要。特别是在疫情那三年,因为没有这样的同温层而过得非常痛苦的人,内心会很孤独,能有这样的依靠是非常的重要,甚至能够保留人的基本健康。

不过有的时候你要说同温层的坏处,可能有时候会有一点封闭,你失去了比如面对不同的生活状态或者有不同的观点的人的机会。但是你本身有这个选择,在你需要的时候可以去到这样的一个地方,我觉得是非常的宝贵的。

吴筱慧

对,在建立自己附近的同时还需要去保持流动。我记得你在书里面提到过说,“当外界发生变化的时候,要学会拥抱时刻变动的生活和未知的明天,保持流动就能继续穿越。”想让你具体说说“流动”指的是什么?

亚历

这个流动在我的生活中,不同的时候有不同的含义。比如我在北京生活的时候,我觉得这个流动像是切换不同的身份,比如我既是一个留学生,又是一个去踢球的人,有时候去实习或者是一个记者。我会觉得有不断的切换,就是在不断地穿越这个城市,在城市里面的并行世界之间流动,我不会被困在任何一个环境中,这让我觉得很辽阔。另外当世界发生变化,也许我在这个失去了秩序的刺激下保持流动,它也会帮助我。我不追求说,在某一个地方找到我所有的安稳,但是我起码可以在流动中,放下我对于控制生活的欲望。探索的自由就是不给自己太苛刻的要求,仅仅在流动中找到一种归属。

吴筱慧

刚看到这一段的时候,还跟亚历聊,保持流动也意味着迎接未知,当你放下对生活的掌控,不再要求一个特定的方向,你的生活就会充满无数的可能性。

何雨珈

对我来说也是这样,我是一个非常非常需要计划跟秩序的人,但是我现在可能也是按天来计划自己的时间,保持这种敞开的心态,或者并不去期待什么事情的发生。但这几年对我来说可能流动这个词它还代表了一件事情,我越来越倾向于认识到人是复杂的,他一定会有我们所不为人知的一面,我不会因为一个人的一方面就对他产生滤镜,产生魅,那也不存在去魅了。我会把每一个个体当做一个比较复杂的宇宙来看待,那这一点又深发到我对自己的一个感受,我觉得保持流动就是保持善良,这个词在我看来不是说你一味地去讨好别人,保持善良在我来说是,开放地去接纳我不能认同的事情。我用这种开放的心态去看待不同的人生观、价值观,看待多向度的人之后,我自己会变成一个更宽容、更快乐的人。

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司