- +1

不朽的书信 | 茨维塔耶娃和帕斯捷尔纳克

“花城文学课”第10讲将邀请《最后的远握》译者、翻译巨匠刘文飞作为主讲嘉宾,与我们畅聊“诗的远握——帕斯捷尔纳克和茨维塔耶娃”。“花城文学课”视频号、“花城出版社”抖音号将同步直播。

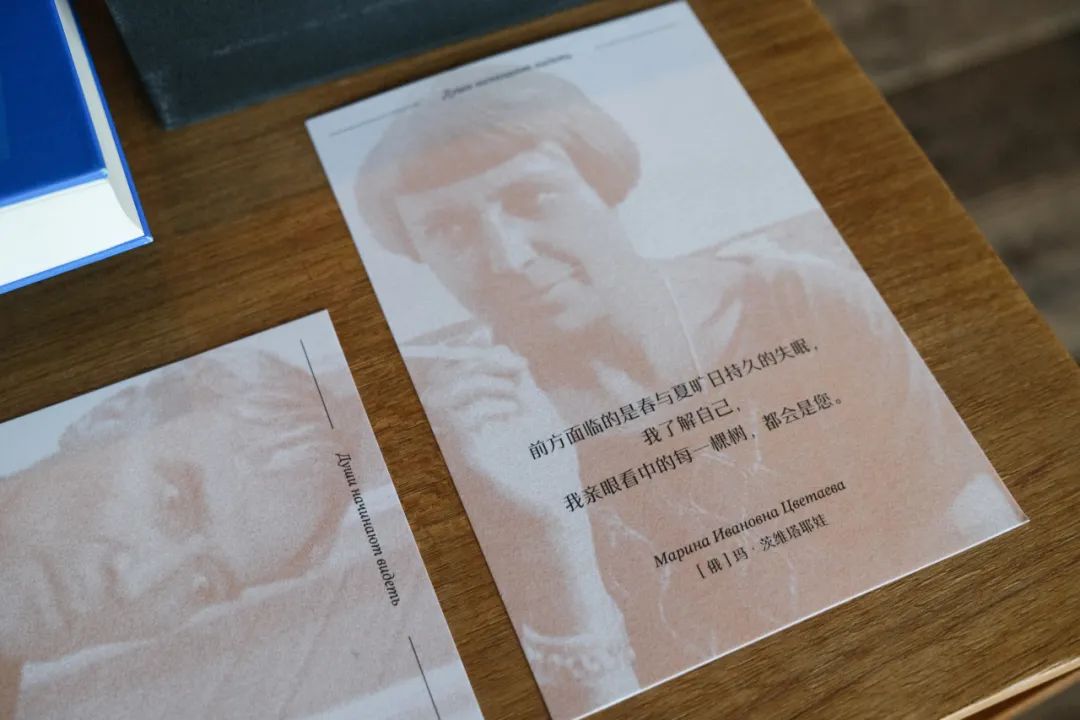

俄国白银时代文学中,帕斯捷尔纳克和茨维塔耶娃是两位最杰出的诗人,他们彼此也是柏拉图式的恋人、挚友。

《最后的远握——茨维塔耶娃和帕斯捷尔纳克书信全集(上下)》共收有两人留存世上的珍贵书信近200封,时间跨度为1922—1936年,两人的通信持续14年之久。这是一曲爱的罗曼司,一场情感的马拉松。两位诗人在保持通信的这段时间里经历了重大的生活和人生变故,流亡海外,颠沛流离,生活窘迫,但是并没有放弃诗歌创作。这些书信完整地记录下了他俩当年各自的生活和创作,心境和情绪以及帕拉图式的情感历史。促使他们相互走近的,正是他们面对诗歌之命运的责任感和寻求新的艺术可能性的使命感。

他们是真正的知己,拥有共同的信念和追求,在书信中相互慰藉,相互鞭策,以获得继续写下去的动力。这些书信,不仅记录两人当时生活,也是记录了他们对对方诗歌的评论。两位诗人的通信,也构成了一场诗歌创作竞赛。这些书信在尘封多年之后,如今已经成为世界文坛的一份公共财富。这也是20世纪俄语诗歌史、文学史的珍贵文本。

本文节选了《最后的远握——茨维塔耶娃和帕斯捷尔纳克书信全集(上下)》里茨维塔耶娃和帕斯捷尔纳克开篇的两封书信,是两人心灵相会的开端。

帕斯捷尔纳克 致 茨维塔耶娃

1922年6月14日

译 | 刘文飞 阳知涵

亲爱的玛丽娜·茨维塔耶娃!

刚刚,我用颤抖的声音给弟弟读起您的《我知道我将死在霞光中》此诗及接下来两首诗均收入茨维塔耶娃诗集《里程碑》(1921),却像一个陌生人一样,被一阵阵涌入喉部的哽咽打断,这哽咽最终爆发成号啕大哭,当我尝试读另外一首诗《我向你讲述伟大的骗局》时,我依然是被您抛弃的,当我转而再尝试读《漫长漫长的路和又干又硬的面包》时,结果依旧一样。

您不是孩子,我亲爱的、黄金般的、无与伦比的诗人,您不是孩子,我希望您明白,在我们的时代和我们的环境下,众多男女诗人比肩接踵,但他们并非只被工会熟知的诗人,除了大量的意象派诗人,还有比肩接踵、尚未被玷污的、与您题词里曾出现的名字指阿赫玛托娃,《里程碑》出版时有阿赫玛托娃的题词。相似的天赋,在这种情况下,到底意味着什么。对不起,对不起,对不起!怎么可以,在与您一起拖着蹒跚的脚步跟在塔吉亚娜·费奥多罗夫娜塔吉亚娜·费奥多罗夫娜·斯克里亚宾娜(1883—1922),作曲家斯克里亚宾的妻子。棺材后面的同时,却不知道我在与谁并肩行走。怎么可以,在不只一次听说到您的情况下,我竟疏忽大意,与您的斯温伯恩斯温伯恩(1837—1909),英国诗人。式的“里程碑”擦肩而过。(即便您甚至不知道作为我的偶像的他,对您有附带的影响,他在您身上有着自如的影响,亲爱的玛丽娜·茨维塔耶娃,正如拜伦曾在莱蒙托夫身上有着自如的影响,正如雅各布森雅各布森(1847—1885),丹麦诗人。和俄罗斯在里尔克身上的影响。)生活真是太古怪、太愚蠢了!一个月前我离您不过百步的距离,那时《里程碑》已经面世,那个小书店就在人行道旁,没有门槛,柏油马路上温暖的人流泛起波澜,把我引向书店!我并不耻于承认我沉溺于最恶劣的小市民习性。你不买书,是因为书总能买到!!总之,对不起,对不起。但我该如何原谅您的两个几乎不可饶恕的失误呢?首先,因为您同我一道走在普留西哈街上时,并没有逐字逐句地向我说出下面这句话:“鲍·列,我认为您是一位诗人,因此,您不必去仰慕那些同时代人。也许,在您的记忆中只有那么一次(早期的马雅可夫斯基),其余的一切,甚至连勃洛克、阿赫玛托娃和出类拔萃的阿谢耶夫,都只有内心满足的类型,近乎对灵魂体面的道德评价和认可,仅此而已。我觉得,我也是一位诗人,也是鲍·列,我根据自己的经验得知,这两种类型差异之大令人苦恼。如果您愿意体验这样的仰慕,这种来自读者顷刻的狂热仰慕和崇拜者一辈子的狂热仰慕,那么,鲍里斯·列昂尼多维奇,您就去接受这些信息,并将它们转达给我们的朋友们,阿谢耶夫、阿赫玛托娃和勃洛克的亡魂,说近日有过这样的仰慕;顺便说一句,您别用那种愚蠢的声调对我说起关于马雅可夫斯基一部作品的欣赏,这似乎有些莫名其妙;您之后会为这样的失礼行为而后悔。如果您想体验心灵的日光雷电浴,就请读一读《里程碑》。这就是诗歌的里程碑。大家都说,这些诗是我写的。”

您的另一个失误是,您认为我配不上您的书,并且提前就清楚地知道,那封信会导致什么样的结果,您没有给我寄您那本书。生活真是太古怪、太愚蠢了。真是太古怪、太愚蠢、太美好了。

现在多亏这荒谬的事,我有幸并且有理由希望一吐为快,由于这愿望不能令人满意,那么我将尽一切努力来满足它:如果您允许的话,在这封信之后还会再寄一封信,关于这纯粹的、绝对的、不包含任何权衡和要求的可能性,让我能带着喜悦的情绪去说、去写,让我们不得不采取摆脱这种正义标尺的行为。您不必读这些信。读它们,这是女人的事。顶级的杰出诗人在高于女性气质的位置上,写作,打磨,升华感情,连马塞利娜·德博尔德—瓦尔莫马塞利娜·德博尔德 - 瓦尔莫(1786—1859),法国女诗人。都会嫉妒。您真幸福!我真为您高兴!

我自己也打算出国。我的确想要见到您,不然就会一直想,就像总想见到阿赫玛托娃一样,或者(您已经明白这是两种类型),只是以这样的期待聊以自慰,即您今天赠予我的,我也希望用同样的东西来回报您,哪怕相距甚远。若是您同意按照以下的地址来回复我这封信,那么您将给予我莫大的、我当之有愧的快乐:BerlinWFasanenstrasse41,PensionFasaneneck,HerrnPr.L.Pasternack。别忘了在信里告诉我,您是否原谅我了:我的这个请求是严肃而重要的。噢,我现在理解伊里亚·格里戈里耶维奇伊里亚·格里戈里耶维奇·爱伦堡(1891—1967),俄语作家。了!我情愿在祭祀朝拜的时候与他互换位置。也许我将寄给您刚出版的《生活是我的姐妹》,可能没有题词,您将会是唯一的同时代人,您的事业比您本人更生动、更鲜活、更意外,因此,空白的题词扉页是面向有个性的人的,而在其他场合,斑驳题词则令人生厌。

现在,该如何与您道别呢?亲吻您的手。

因您而内心激动的

鲍·帕斯捷尔纳克

茨维塔耶娃 致 帕斯捷尔纳克

1922年6月29日(新历)

亲爱的鲍里斯·列昂尼多维奇!

我在清醒的白昼给您写信,克服了夜晚时光的眷恋和跑出去的冲动。

我在自己的内心让您的信冷却下来,如果待在两天的碎石里,有什么得以保存呢?

那么,从碎石底下会发现——

第一,我匆匆看了一眼就感觉到:争辩。有人争论,有人生气,有人要求回信,因为有人没有得到她的补偿。心儿由于绝望和不被需要而缩成一团。(我那时还只字未读。)

我读着信(依然不知道是谁写的),首先,陌生的手加速移动,写道:被抛弃。(接着——是我的心理:难受不已:“可不是,有人不太满意,愤愤不平!噢,天哪!他读了我的诗,我错在哪儿了呢!”)——直到第二页末尾,提及塔吉亚娜·费奥多罗夫娜·斯克里亚宾娜这个名字的时候,如同重击一般:帕斯捷尔纳克!

那么现在请您听着:

当年(1918年春天)在采特林米·奥·采特林(1882—1945),诗人、记者、文学评论家、出版家。家晚餐时,我坐在您旁边。您说:“我想写一个大部头小说:怀着爱意,怀着对女主角的感情,就像巴尔扎克那样。”我就想:“真好。真准确。超越了自尊心。——一位诗人。”

之后我便向您发出了邀请:“如果能够邀请您,我将非常高兴。”您并未出现,因为您并不希望生活中有什么改变。

1919年冬天,在莫赫瓦街上碰面。您把索洛维约夫(?)的书拿去卖。“因为家里没面包了。”“你们家每天吃多少面包?”“五磅。”“我们家三磅。——您写作吗?”“是的(或者不,不重要)。”“再见。”“再见。”

(书籍——面包——人。)

1920年冬天,爱伦堡动身之前,我在作家协会朗诵《少女王》,怯生生地:①破毡靴;②非常自我的俄语;③一大摞手稿。并向周围的人提出一个令人困惑的问题:“诸位,情节清楚吗?”接着就是合唱般的夸奖:“一点都不清楚。只有个别诗句能理解。”

之后,我要走了,您喊道:“玛丽娜·伊万诺夫娜!”“啊,您也在这里?我太高兴了!”“情节很清楚,问题在于,您用一段段激情把它们隔开了……”

我沉默不语:机敏。——是一位诗人。

1921年秋。我位于鲍里索格列布胡同的贫民窟。您站在门口。来自伊·格的信。用低声絮语克制住最初的渴望,压制住喜悦(信还未启封),互相询问:“最近如何?写作吗?什么——现在——莫斯科?”您说,声音如此低沉!“河流……渡轮……是河岸向我靠近,还是我向河岸靠近……也许没有河岸……也许有——”

我暗自想:成年人的笨口拙舌。——昏暗。

1922年4月11日(旧历)。塔·费·斯克里亚宾娜的葬礼。我和她的友谊持续了两年,也是她一生中唯一的女性朋友。这是一种严肃的友谊:完全是事务性的,仅限于交谈,是男性的友谊,没有世俗特征的柔情。

我将她的大眼睛送进坟墓。

我和柯冈彼得·谢苗诺维奇·柯冈(1872—1932),批评家兼文学史家。同行,后来又和别人,突然——手碰到了袖子——像只大爪子。是您。我那时在给爱伦堡的信里写了这事。人们经常说到他,我请您写信给他,我说起他对您无比的倾慕,您感到困惑,甚至觉得沉重:“完全不明白这是为什么……难以理解……”(我为伊·格感到痛苦,但我没写信告诉他这件事。)“我读了您写饥荒的诗……”指《饥荒》,帕斯捷尔纳克于 1922 年 3 月 15 日发表的关于伏尔加河流域饥荒的诗歌。“您别说了。这是耻辱。我原本想写的完全是别的东西。但您知道——会出现这样的情况——脑子里充满了想法,但一看:白纸一张。思绪飘散。来不及趴到书桌前。我是在最后一刻写下这些的:胡搅蛮缠,电话响起,这样行不通……”

接着人们又谈起阿赫玛托娃。我问起她基本的尘世特征。您目不斜视:

“很纯净的专注。她让我想起我妹妹。”

之后您夸奖了我(“虽然这没必要当面说”),因为我这些年依旧在写作,唉,我把最重要的给忘了!“知道谁对您的书喜爱有加吗?——马雅可夫斯基。”

这真是莫大的欢喜:来自别人的礼物,战败的空间(时间?)。

我——的确——在心里喜笑颜开了。

还有棺材:白色的,没有花环。就在不远处——抚慰人心的新处女修道院拱门:仁慈。

而您……“我并不是和他们一起的,这是个错误,您知道:您把诗放到某些诗集里去了……”

现在是最主要的事情:我们站在坟墓边。衣袖里没有胳膊。我用肩膀感觉到——就像在每一次分手后的第一秒钟——您就在身边,我后退了一步。

我思索着塔·费。她最后的尘世气息。一个冲动:中断感,我没完成思考,因为塔·费太忙了,——应当把她好好送走!

当我环顾四周,您已不在:消失。

这是我最后一次见到您。就在整整一个月后——一天不差——我离开了。本想去看望爱伦堡,生动地描述一下您,让他高兴,但又觉得:这是别人的家,或者又因为没赶上时机,诸如此类。

之后再面对爱伦堡时,我甚至因为这不够热忱的友谊而感到惭愧。

那么,亲爱的鲍里斯·列昂尼多维奇,这就是“我与您的故事”,也是断断续续的。

您的诗我知道的不多:听过一次您在台上的诗朗诵,您那时不断地忘词,我还没看过你的书。

爱伦堡跟我说的那些话很有冲击力,充溢着叮叮当当、叽叽喳喳,同时具有一切声响:如同生活。

绕着圆圈奔跑,而这圆圈差不多就是整个世界(宇宙!)。而您——在起点处,且永远也跑不到终点,因为生命都有终结。

这些都只是按点概述的!还没清醒过来,就继续往下写。预谋的诗歌——您同意吗?

我这里说的是我知道的那五六首诗。

我的诗集《手艺集》很快就要出版了,是近一年半写的诗。我很高兴给您寄去。我现在给您寄去两本小诗集,是在这里出版的,我并没有参与,只是为了抵补路费:《献给勃洛克的诗》和《离别集》。

我不会在柏林待很久,我想去布拉格,但是那里的物质生活太困难了。

除了爱伦堡一家、别雷和我的出版商赫利孔(阿·格·维什尼亚克的绰号。),我在这里没有其他朋友。

请给我写信吧,出国的事儿怎么样了:您真的要出国吗(外面的世界需要签证、表格和许多的钱)?这里非常适合生活:不是城市(一般意义上的)——籍籍无名——自由辽阔!可以杳无人烟。有些像彼岸世界。

握您的手。——期待着您的书和您本人。

玛·茨

于柏林

我的地址:Berlin—Wilmersdorf,

Trautenaustrasse,

9.Pension«Trautenau—Haus»

译者简介

刘文飞,首都师范大学燕京讲席教授,博导,人文社科学部主任,中国俄罗斯东欧中亚学会副会长,俄联邦友谊勋章获得者,入选中俄人文交流十大杰出人物,曾获利哈乔夫院士奖、阅读俄罗斯翻译奖、十月文学奖、人民文学奖等奖项,有《普希金诗选》《抒情诗的呼吸》《俄国文化史》《曼德施塔姆夫人回忆录》《悲伤与理智》《俄国文学史》《茨维塔耶娃诗选》《帕斯捷尔纳克的诗》《诗歌漂流瓶》《俄国文学的有机构成》《俄国文学演讲录》《读与被读》《陀思妥耶夫斯基一生的十个瞬间》等著译作70余部。

阳知涵,四川外国语大学俄语学院教师、讲师、首都师范大学在读博士,多次在国内外期刊上发表学术论文和译文。曾参与编纂《俄罗斯汉学的基本方向及其问题》(2018,北京大学出版社),参与翻译《俄罗斯当代戏剧集》(2018,中国国际广播出版社),参与编写《四川旅游俄语》(2019,四川大学出版社),参与翻译《安娜·卡列尼娜的真实故事》(2023,上海译文出版社)。

《最后的远握——茨维塔耶娃和帕斯捷尔纳克书信全集(上下)》

End

原标题:《不朽的书信 | 茨维塔耶娃和帕斯捷尔纳克》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司