- +1

如何借助阿伦特重获勇气?

汉娜·阿伦特,20世纪最具影响力的政治思想家之一。她的思考跨越了哲学、政治学、伦理学等多个领域,她对“恶的平庸性”、“政治谎言”、“舆论暴力”等概念的探讨在学术界引起了广泛讨论,也对公众理解政治现象和个体在社会中的角色提供了新的视角。

阿伦特的代表作《艾希曼在耶路撒冷》《极权主义的起源》《人的境况》等,展现了她对权力、自由与责任的深刻洞察,也反映了她对现代社会和公共领域的关注。

在她的著作中,阿伦特提出了对现代政治和社会现象的独到见解,她认为现代社会中个体的自由和公共空间的重要性。阿伦特的生活和工作展示了一个独立思考者如何在复杂的政治和社会环境中保持批判精神和道德勇气。

阿伦特与友人的思想交流,以及她对20世纪智识生活的参与,构成了她思想发展的重要背景。她与海德格尔、本雅明等人的交流在个人层面上有着深远的影响,也在思想上产生了丰富的成果。今天小编整理了几本阿伦特相关的著作,希望帮助大家更深入地理解阿伦特的爱与自由。

01

《我想理解:

汉娜·阿伦特访谈与书信》

[美] 汉娜·阿伦特 著

[德] 乌苏拉·卢茨 编

高原 译

汉娜·阿伦特,站在舆论风口浪尖的政治思想家。她批判极权主义,反观现代社会。她关于“平庸的恶”的概念引发长达半个世纪的争论。时至今日,人们对阿伦特的误解要多于真知。

本书汇集了阿伦特本人认为尤其重要的数次电视访谈、她写给雅斯贝尔斯夫妇的书信节选等。这些文本真实呈现了阿伦特的人生与思想图景。

我们在此听到一位女性的真诚谈话与有力自辩,关于爱、激情与惶惑,关于疾病、车祸与衰老,关于政治与自由,关于20世纪历史中的暴行与恐怖。在这里,阿伦特是可以直面恶意与抨击、坦然谈论死亡的智者。今时今日,她的声音穿越时空,引起我们每一个人的共鸣。

选摘

科赫:读者怎么会把您的书和您对艾希曼审判的报道误认为是对纳粹罪行的间接开脱或轻描淡写?

阿伦特:在我看来,我们在这里面对的是两件事,首先是恶意的歪曲,其次是真正的误解。读过我书的人都不能说我为纳粹时代的罪行“开脱”。这与霍赫胡特的书的情况类似。由于霍赫胡特抨击了帕切利关于最终解决方案的立场,人们宣称,他以此为希特勒和党卫军开脱,把庇护十二世刻画成真正的罪人。人们试图将讨论限制在这种无稽之谈上,它们缺乏信息源,也很容易被反驳。关于《艾希曼》一书的部分争议也是如此。他们声称,我可能想为艾希曼“开脱”,却又证明艾希曼有罪——通常是引用我书中的话。众所周知,现代世界的舆论操纵在很大程度上是通过“打造形象”实现的,这意味着某些“形象”被放入世界,它们不仅与现实无关,而且往往只是为了掩盖某些令人不快的现实。以《艾希曼》这本书为例,这一点已经相当成功。无论是在美国这边还是在欧洲,您熟知的很大一部分讨论都是围绕着一本没人写过的书,因此这些讨论根本无法回答。

至于真正的误解:副标题“平庸的恶”已经被误解很多次。我最无法漠视的事就是轻视我们这个世纪最大的灾难。它既不是一件小事,也不是一件经常发生的事情,这就是其平庸之处。我可以认为一种思想或感觉是平庸的,即使以前还从未有人表达过类似观点,且后果是导致一场灾难发生。例如,戈宾诺的种族理论在19世纪中叶具有相当的独创性,但同时也是“可恶的”和肤浅的,托克维尔当时就做出了反馈。这一灾难的后果非常惨重。所以它就算得上意义重大吗?如您所知,已经有很多人试图在德国甚至整个欧洲的精神历史中挖掘纳粹主义的起源。我认为这些尝试是错误的,也是有害的,因为这一现象最显著的特点实际上是其无底线的无意义性,而这些尝试恰恰对这一特征避而不谈。有些东西可以从阴沟里长出来,没有任何深度,却掌控了几乎所有人,这正是这一现象的可怕之处。

汉娜·阿伦特访谈与书信

02

《阿伦特:

政治的本原》

张念 著

阿伦特拥有广泛的读者,却又以晦涩难懂著称。她的政治立场是什么?她是古典主义者吗?她属于现代性批判这个训练有素的庞大阵营吗?她认同雅典与耶路撒冷之争吗?

这位奇异的思想家不仅扩展了作为概念的政治,更重要的是她的思想总是在“生活世界”之中,陪伴着生命感受力的真切与确凿。本书正是以这个显而易见的矛盾现象为出发点,试图在错综复杂的思想基座上,描画出阿伦特所强调的“政治感”的轮廓线。无论个人意愿如何,生命总是诞生于世界—政治之中。在这个诞生情境里,身体—行动—记忆成了故事的作者,而生命的荣耀与耻辱也总是来自政治……

选摘

阿伦特发现,和《十诫》首条“汝不得杀人”相比,康德实践理性中例举的最为绝对的道德命令是人不得撒谎。根据古希腊哲人的超验灵魂等级说,只有哲学家借助心灵之眼,才能看见理性之光。而启蒙逻辑建立在大写之人这一普遍概念之上,认为“思考”不仅是人的天赋能力,还是人的权利,这个设定比起灵魂等级说,争议更少。因为这个设定并不关乎判断;纵使有判断,也是将判断权交给普遍个体,于是认识自我的是“我”,没有哪个睿智之人来告诉我:我是谁。阿伦特将这条命令还原成思考行为,在自我质询的过程中,进行思考的人不得自相矛盾,如果容忍矛盾,你就是在撒谎。

当然,这个纯粹个人的思考行为的非矛盾律涉及义务:你应该你就能够;如果你发觉自己应该这样但是“不能够”,这就是你对自己撒谎。但这个“应该”正如古老的贤人政治,怎么会是自明的呢?至于说人是否可以放弃自己,阿伦特提出了一个有意思的折衷方案:如果这个“应该”和“我能”之间的距离过大,那么这个人就是不道德的。但是康德的绝对律令是不能够被衡量的,稍加掂量即陷入他所批判的功利主义窠臼之中。绝对义务不牵扯任何外部力量的强制或诱惑,如果接受强制或听认诱惑,在康德看来就是道德腐败了。一旦将这条律令放进具体场景之中,更多的时候,人往往处在萨特所说的自欺之中,因为生命的普遍处境往往正是被“我应该”但我“不能够”所围绕。“应该”预设了一种应然的价值理性,可是在世俗生活中人的选择与行为仅有这种价值理性是不够的,或者说生命根本承载不了这沉重的精神或价值,人的行为更多的时候是受具体问题与具体动机促发。“我不能”在存在主义那里是以牢狱形象来反复描述的“处境”,并借由选择——判断——行动予以攀越。但就政治道德而言,“我不能”在阿伦特那里反而是最低限度的对于“恶”的消极防御,以此去应对外部的诱惑,无论这诱惑是善的还是恶的。这样一来,“我不能”是经由思考活动针对自我的判断,其结果就是行动能力的消解。一个充满怀疑的人肯定是行动能力最弱的那个人,但犹疑与彷徨是人最后的权力了。那么思考活动如何才能与政治行为发生关联?毕竟思考是一种个体化的行为,而政治则是人在一起共同进行的一项事业。如果完全依赖人与自我的关联,人们的联合与协作如何成为可能?

“我不能”当然不是指行动能力的瘫痪。人在被诱惑或者作为体制零件时,那个微弱的挽救自我的声音才响起,此刻的“我不能”是一种心理活动,人反复掂量自己应该处在何种恰切的位置之上。主动将自己置于边缘状态,作为自我策动的应急方案,是人性事实中普遍存在的一种意识现象,比道德标准更常见,比理性原则更加容易上手。因此,道德首先应该与人的思考活动相关,作为一种意识反应,在无任何外援的情况下,人与自己对话,展开独立的思考活动,是为了敲打出那个自我。因此,在决定做还是不做某件事情的时候,人对自己提问:这样的行为是不是与自我相符?相符就去做,不相符就不做。那么“我不能”的意思就是,我不愿意和自己产生矛盾,不愿意被是其所不是的那个“我”纠缠,这里就涉及古典政治学没有考虑到的一个问题:政治生活的善好如何抵御人的自我分裂?或者更进一步,听从哲人王还是听从人自身,关乎政治责任的不同取向。如果天性决定了人的所作所为,那么完善性就无从谈起,而思考正是可以帮助我们趋向完善的能力。

放弃对自我的质询,在阿伦特看来,人就和愚蠢照面了,愚蠢正是道德败坏的直接原因。人们如今宁可更加聪敏,而不是更道德。相应地,不是道德的败坏,而是思考能力的丧失,成了现代人的普遍处境。人们躲在制度和产品的背后,人的面目被格式化。针对全权主义通行的洗脑策略,阿伦特尤其关注现代人的思考行为和思考能力的问题。在她的晚年,她把自己的写作焦点锁定在“精神生活”这个议题上。

03

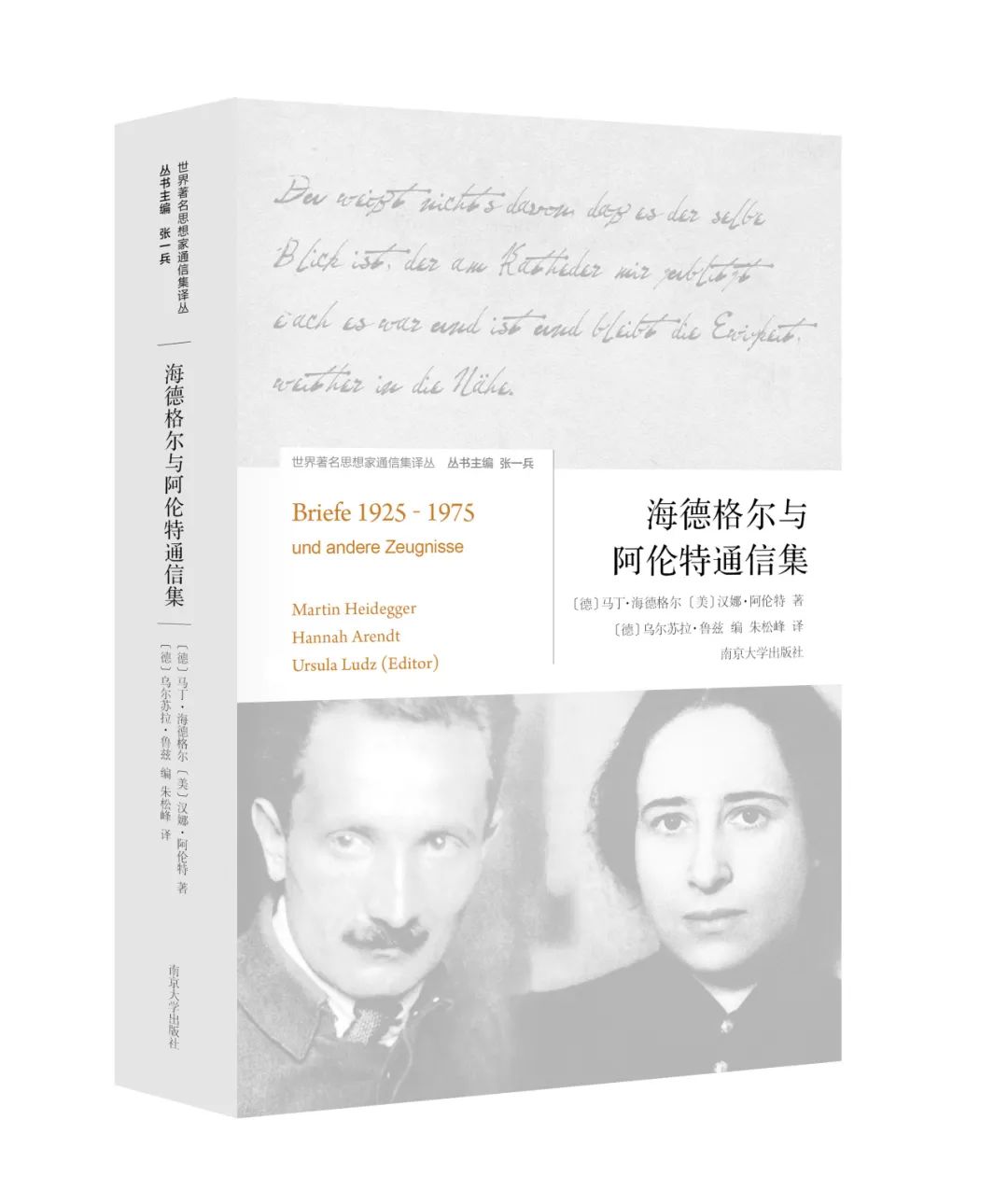

《海德格尔

与阿伦特通信集》

[德]马丁·海德格尔

[美]汉娜·阿伦特 著

乌尔苏拉·鲁兹 编

自20世纪80年代以来,公众就已知晓:在马丁·海德格尔和汉娜·阿伦特之间——超出了老师—学生的关系和后来的专业上的联系之外——有一种爱和友谊的关系。本书中的文献证明了这个关系,它们出自被保存于马尔巴赫德国文献档案馆的阿伦特和海德格尔的遗作。在本书中,它们是第一次被公开发表。除此之外,出自美国华盛顿特区国会图书馆的“汉娜·阿伦特的文件”也被照顾到了。

本书是遗物保管人洛特·克勒博士和赫尔曼·海德格尔博士合作完成的。目的是把所有能够被获得的被保存下来的见证都公开发表。所以,来自马丁·海德格尔的书信、诗歌和其他的私人通知——汉娜·阿伦特谨慎地近乎完美无缺地保存了它们——都被付印了。相反,自她手的文本却处于一种残篇的状态,不能不说是一种遗憾。不过好在,虽然书信主要来自海德格尔,但是相遇的第一年即1925年被记录了下来。虽然二人在1933-1950年间联络中断,但他们重遇后颇具研究价值的书信往来基本得以保留。除了由手稿抄写而来的文本之外,本书还包括了一个带有解释、证明和评论性提示的注释部分,我们还能透过原书出版人的后记,看到另一种对阿伦特—海德格尔关系史的研究视角。

选摘

海德格尔致阿伦特,1925

如果你在你十三岁时就遇到了我的话,如果这发生在哪怕只是十年之后的话——困惑于此是徒劳无益的。不,它发生在现在,这时你的生命正默默地在为变成女人的生命而做好准备,这时你想要将你女孩时代的直觉、憧憬、茁壮、欢笑,作为善良、信任、美丽、女人的永远只是赠予之源泉,毫无损失地吸纳进你的生命中来。

而这一刻我能做些什么呢?

操心如下的事情:在你之中的一切都不会破碎;你过去曾有的重荷和痛苦都会被荡涤;陌异的东西和已经发生了的事情都会退却。

阿伦特致海德格尔,1928

你现在不来了——我想我已经明白了。但是,尽管如此我还是忧虑,就如同我这几天总是一再突然地被一种莫名其妙的强烈忧虑所侵袭一样。

除了对境况的一种基本上非常实事求是的描述之外,我现在什么都不想对你说。我如同当初那样地爱你——这是你知道的,也是我总已知道的,即使是在这次再见之前。你指引给我的道路比我所想的更加漫长和艰难。它需要一次整全的、漫长的生命。这条道路的孤寂是我自选的,而且是摆在我面前的唯一的生命可能性。但是,命运所储备的孤独本可以不仅夺走我生活在这个世界之中,即不生活在这种孤立状态之中的力量,而且堵塞我的道路自身,这条道路由于是宽阔且没有罅隙的从而贯穿世界。只有你有权利知道这个,因为你总是已经知道了。我相信:即使是在我最终沉默的时候,我也绝不会是不真诚的。我所给予的,总是和你所要求于我的一样多,而道路自身无非就是我们的爱所交付给我的任务。如果我失去了对你的爱,那么我就会失去我对生活的权利,但是如果我逃避它逼迫给我的使命的话,那么我就会失去这爱和它的实在性。

04

《黑暗时代三女哲:

施泰因、阿伦特、韦伊评传》

[法]西尔维·库尔廷-德纳米 著

高毅 高煜 译

“她们都为一种强烈的愿望所驱动,这个愿望就是要了解一个怒气冲冲的人世间,要和这个世间和解,无论如何都要爱这个世间,爱命运,爱世界。”

本书选取评述了三位女性——埃迪特·施泰因、汉娜·阿伦特和西蒙娜·韦伊,她们都是哲学家,都敢于批判她们的老师(胡塞尔、海德格尔和阿兰),并想超越他们。她们的著作与两次世界大战之间发生的悲剧性事件有密切的联系;她们自身也被卷入时代的漩涡,或流亡,或殒命。透过书写她们的生命经验、思想历程,观察她们如何解读现实,回应时代,西尔维·库尔廷-德纳米为这个黑暗时代绘制了一幅肖像。

选摘

确实,对在这方面表现得相当保守的汉娜·阿伦特来说,这个问题根本不存在,她在与贡特尔·高斯谈话时所表露的想法就是证明。正如她的老朋友汉斯·约纳斯所回忆的,她“漂亮,有魅力,能分清与男性的友情和与女性的友情,不会混淆”,她乐于接受男人对她的爱慕,喜欢男人向她献殷勤,不愿放弃女人享有的特权。对她来说,身为女人是和她是犹太人一样重要的事实:“当女教师对我没有什么妨碍,因为我还是习惯做女人。”

因此,要是有人以她为榜样,说她是“第一位从事哲学这个通常被认为是男人专门职业的女人”,她就会生气,她反驳高斯说:“这种状况决不能再继续下去了,很可能有一天会出现一位女哲学家的。”同样,当有人指出她是在普林斯顿大学克里斯蒂安·高斯研究班上做讲座的第一位女性时,她也感到气愤。1953年11月16日,她在写给库尔特·布卢门菲尔德的信中,拒绝人们想要她扮演的“杰出女人”的角色,这可能让她痛苦地联想到“特别的犹太人”这个角色。不过,当一个学生在听完她的课后,兴奋地欢呼:“罗莎·卢森堡又回到我们中间了!”她听了还是很感动。她还专门就罗莎·卢森堡写了一篇文章,实际上是评论J.P.内特尔写的罗莎·卢森堡传,她责怪这位传记作者没有充分强调罗莎·卢森堡是“非常有觉悟的女人”,她认为罗莎·卢森堡强烈反感当时的妇女解放运动就是证明,这位女革命家和阿伦特一样,特别注重这个“小差异”。西蒙娜·韦伊也为罗莎·卢森堡的《狱中书简》写过书评,罗莎·卢森堡的斯多葛主义生活观(爱命运)显然得到了她毫无保留的共鸣和赞赏。

汉斯·约纳斯也指出,“她女人味十足,这就是她不是女权主义者的原因”。1933年,汉娜·阿伦特为阿德勒学派心理学家阿丽丝·鲁尔·格斯特尔的《社会》写了书评,标题是“对当代世界妇女问题的心理学回顾”。在文中,她指责当时的女权主义者不敢毅然投身于政治生活,只局限在要求单纯的社会秩序上,因此注定是空想,毫无意义。

由于她甘于她的女人特性,甚至一有机会还追求它,因此人们可能会觉得惊讶,她为什么不否认雅斯贝尔斯所说的那句套话。雅斯贝尔斯为了能使她作为纳粹德国的逃亡者获得德国政府的赔偿,认为有必要在推荐信中明确指出,汉娜·阿伦特经过他和海德格尔的指导下的学习,在1933年以前那种条件下,“尽管身为女子,仍然获得了学术的职业”。由于被迫流亡国外,她的大学老师和作家的“职业生涯”还是被耽搁了很久。除了1929年发表的关于圣奥古斯丁的论文和快要完稿的《拉赫尔·法恩哈根,浪漫主义时代一位德国犹太女人的一生》,她当然还有大量的文章。直到1951年,汉娜·阿伦特发表了她的第一部巨著《极权主义的起源》,才让她在美国声名鹊起,尽管她早在1941年就到了那里。后来她就在一些名牌大学任教,但大部分时间——从1968年直到去世——是在纽约社会研究新学院工作。然而,经过长期交涉,她迟至1972年才从德意志联邦共和国重新获得她被纳粹剥夺的有追溯效力的高等教育任教资格。

原标题:《如何借助阿伦特重获勇气?》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司