- +1

上海城记|拷兄阿宝:流行音乐的地下推手

1

“拷兄”已是江湖绝迹。传说中,他们曾是上海市民乃至全国人民接触港台流行、欧美音乐的地下管道。管道的那头是海外关系或者国际航线的海员。那些特权阶级,能够在港台地区、国外采购原版的音乐磁带;管道的这头是千万双耳朵,嗷嗷待哺。

几年前采访作曲家屠巴海。谈及上世纪八十年代西洋轻音乐风靡全国,屠老讲过这样一段话,大意是在特殊年代,老百姓听样板戏听革命歌曲多少有点审美疲劳,甚至可以说是腻味、逆反。如今我在梅陇地区,在“拷兄”阿宝的家里也听到了相似的解释:“人对美好的事物都会向往,我读书的时候基本上只有样板戏,倒是儿童歌曲比较轻快,没啥政治色彩,好听,我喜欢儿童歌曲,改革开放以后我听关牧村、李谷一,但是这些还是有框架的,都没法跟邓丽君比,第一次听到邓丽君,我心想世界上还有那么好听的音乐啊!”

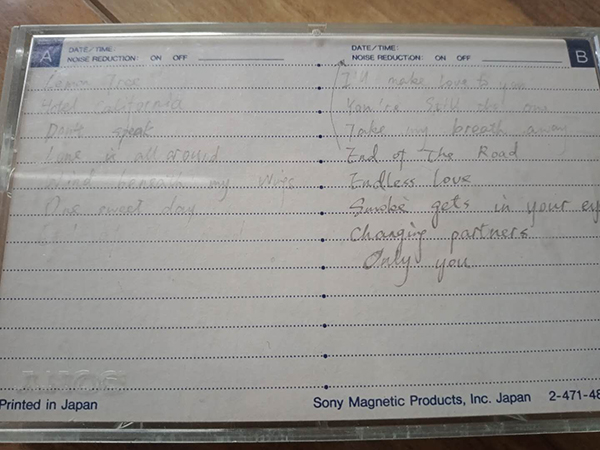

最早的“拷兄”都是乐迷出身,他们领先一步地感受到了世界的好听,把那些美好拷录在空白磁带上,时称“拷带”,坊间售卖,以贩养吸。八十年代中,生意好的时候,阿宝一个月能赚两三千元,而当时上海市民的月收入普遍在四五十块。钱太好赚,老百姓对美好太过饥渴。“拷兄”的群体开始鱼龙混杂,好些游民抱着赚钱的心态涌入,全市各区县,各种地标,陆续出现“拷兄”的身影,最著名的舞台莫过于“中图弄堂”(今延安中路茂名北路口)。那是一个打桩模子正当红的时代,自由经济蔓生。一个“拷兄”就是一条微型的盗版流水线,一盒原版磁带就是一盘母带。在阿宝的口中,经常会蹦出一个单词——“资料”。这显然是那个群体的切口,任何值得被翻录的音乐通称“资料”。很多外地的“拷兄”慕名前来,在阿宝的家里,看他操作双卡的夏普收录机,拷带还配封面,复印自原件,歌词内页也是。“他们买了我的拷带,当资料带回当地,然后自己再复制,”阿宝说,“他们到上海是来做版的。”

“做版”——又是一句切口。

2

“那个年代资料少啊!弄堂里听到邻居屋里在放邓丽君,还要明知故问:‘某某啊,你爸放的啥歌啊,磁带拿出来看看呀!’”阿宝模仿道,随后饮一口德国黑啤。我们在他家的客厅坐了一下午,好比听了三个半小时的海派清口。主讲人滔滔不绝,讲到舌燥,吃口啤酒润润嗓子;啤酒还豪爽地扮演了灵媒的角色,有时候阿宝的情绪满溢,来点啤酒,正所谓“梦回唐朝”。

故事要从一九八一年讲起,那年阿宝踏上社会,成了沪上某百货公司批发部的一名员工,月薪三十块六角,半年以后四十块,还不够他买两盘原版磁带。广播电台能解渴,调至短波,听敌台。“当时经常听Radio Australia,”阿宝开一句标准英文,“就是澳洲的华语频道,经常放港台歌曲,比如‘三君一英’(邓丽君、黄晓君、林竹君、张小英)。”

阿宝家住肇嘉浜路大木桥路口,属于徐汇区。他淘资料,多数要跨区,跑三处地方。首选是黄浦区的上海音乐书店(原西藏中路365号),那里资料最多,价格也最贵。“一盘徐小凤的原版带要二十元,挣扎啊,思想斗争,勒紧裤腰带买。”原版磁带分三六九等,在卢湾区的康歌无线电商店(原雁荡路淮海中路口),花八块钱能买到海山唱片出的刘家昌。“卢工”(卢湾区工人文化宫,原合肥路重庆南路口)有一部分像跳蚤市场,花一毛钱买门票,既是买家又是卖家,可以摆摊,有二手资料交易,八三年左右出现了最早的拷带。“当时还没双卡收录机,大家都是单卡机对录,当时有卖对录线的;更加粗糙的,有些人直接外录,音质一塌糊涂,照样有人买。”阿宝回忆。对录很麻烦,效率也低,双卡设备是八三年底八四年初在上海出现,先有组装杂牌机、之后是日产的夏普,比较领先,产品上的升级刺激了拷兄的生意经。

“那个年代是全民做生意呀,卖牛仔裤、卖打火机,在当拷兄之前,我也搞过的。”阿宝说。他对自己在拷兄界的定位是:“我肯定不是上海滩最早的,但可以算是第一梯队的,应该讲是老前辈。”思路清爽,钞票好赚啊。一九八五年,阿宝向母亲借下巨款,花一千一百余元购入一台夏普700,双卡双录,日本原产的部件,上海无线电二厂组装。“这机器卖相好、声音好,”阿宝说,“实际上是适合听的,不适合拷,这磁头嫩啊,后来被我拷到左右声道一边声音轻一边声音响。”没办法,能下金蛋的鸡,哪怕是内分泌失调、新陈代谢紊乱,照样加班加点。阿宝在自家门口露天摆摊,电线从房间里拖出来。摆摊的时候,夏普700是公鸡,靠他的歌唱招徕客户;不摆的时候,夏普700是母鸡,连轴转的翻录,生产拷带。

“那时候热闹啊,不得了啊,”阿宝说,“摊头对面是个公交车站,104,41,43路,人山人海涌过来。”

“有人点歌吗?”我问。

“点……”阿宝拖一个长音,“怎么不点。‘阿哥,这首歌好听,麻烦倒过去再放一遍。’提各种要求。”为了促销,阿宝那时候还经常在拷带的开头录一段效果带的内容。“效果带你晓得吗?就是买机器的时候厂家送的广告带,各种立体声的特殊效果。”阿宝比划起来,仿佛在参加Air-Guitar、B-Box的比赛:“咚……嗵……咚……一会儿这边声道响,一会儿那边响,声音穿来穿去,上海人当时没听过,趋之若鹜,效果相当好!”

八五八六年是黄金岁月,一天就能把别人一个月的工资赚出来。“赚到眼睛充血,赚到姓啥都忘记了。”于是,通宵拷,没日没夜拷。阿宝去单位上班的时候就轮到弟弟阿明出马,他属于被拖下水的,本职是个司机。他家有三个男丁,大哥下岗,在家门口卖小馄饨,二弟三弟带薪当拷兄。当拷兄赚头好,上海牌空白带,零售三块八,批发过来有差价赚,拷好内容卖五块,还能赚复印的钱。“最早我卖的拷带是手写的,后来我拿了原版的资料去复印,复印成本是每张七毛,卖一块,封面是配好的,但是歌词没有,如果你要歌词,另外再加一块。”

忙不过来。磁带都是快拷,十五分钟一盘,自动翻面,有的乐迷觉得快拷的音质不好,底噪变大,细节丢失,要求阿宝一秒对一秒慢拷,情愿多出钱,即便如此,阿宝还是讨厌那些慢拷族,时间成本太高,有的还坐在他家里督工。有时候,复印的事情他只好差外甥代劳,去襄阳路某照相器材厂的门市部复印封面和歌词,一复就是好几叠。阿宝的外甥叫全宏杰,成长多少受了二舅的影响,从小喜欢音乐,但是他的口味偏欧美、偏摇滚,曾组建“局部休克”,也许是上海最早玩Shoegaze(自赏派)的乐队。

全宏杰的学生时代爱看《音像世界》杂志,追着乐评听。“很多品种拷带里基本都有,”他回忆,“后来我去‘中图’弄堂,发觉这帮杂志编辑其实有些人也是我舅舅的客户,有时候甚至是先有拷带,买了听了,才诞生了乐评。”在他的印象中,舅舅做这个生意,起码拷坏了十台双卡机。“我大舅卖小馄饨,二舅三舅卖拷带,有人闹事或者城管来抓就扔烧开水的锅,然后逃,场面非常硬核。”

城管还不是最头疼的。对阿宝来说,是否辞职曾经让他很是烦恼。“当时社会情况还不明朗,不敢轻易辞职。有些人敢赌,也可以说是冲动,辞职了。有些人家里有路,寻工作非常方便,也辞了。我不行啊,有单位总归好啊,毕竟是大型国企。”阿宝的对策是混病假,经年累月不去上班。还有一个情况更糟糕。这位大佬他完全存不下钱,属于月光族,挥霍起来连家人都看不懂。经常上馆子,来者是客,好酒不断,开心了一道去旅游。“消费的项目多了,广交朋友,吃啊用啊,谈不上呼风唤雨,至少大家都很认可我。”阿宝说。

“都你请客嘛,当然认可。”阿宝的外甥一旁吐槽。

“大哥有大哥的代价嘛。”我说。

“所以到了设备坏掉,要添设备的时候,还要去借钞票,”阿宝说,“老娘就问我,钞票呢?我讲,吃吃喝喝,用掉了。”

他说自己爱喝啤酒就是那时候养成的习惯,露天摆摊都是一瓶接一瓶。据他的老客户骆先生回忆:“阿宝在‘中图’也吃老酒,有时候还像大哥一样维持秩序。”

“其实样子是蛮差的,”阿宝笑道,“有人搓搓我,讲我是故作潇洒,显得很洒脱的样子,其实呢,我吃酒就是开心,人家怎么诠释我不管,我只要开心,所以吃啤酒吃到现在。”

3

八九年一月底,阿宝转战“中图”,当时他的儿子刚满月。“中图”日后才成为那个顶级的舞台,最有名,规模最大,辐射全国,圈内的老前辈都齐聚于此。“我去的时候还不成势,只有三四个拷兄,”阿宝说,“我去‘中图’纯粹是朋友介绍,听音乐的终归有一个圈子,互相传。”有一天,朋友问他,知道“中图”吗?

“‘中图’我晓得的,”阿宝说,“中国图书进出口公司,卖高端货色的。”

“有人好像在‘中图’门口卖拷带啊。”

阿宝去了‘中图’,一战成名。

邓丽君、刘文正、凤飞飞、惠特妮·休斯顿、麦当娜……他当时拷了点尖货去,“中图”当时不大有的品种。大感意外,怎么没人摆摊啊?朋友说的拷兄去哪儿啦?阿宝只当还是以前在家门口发财呢,大鸣大放地坐到‘中图’门口,货就摆在橱窗边上,另一边,隔壁弄堂里,一双双惊异的眼睛瞄过来。

“那天我其实没卖掉几盘,但是讲起来真是有趣,后来我听那些拷兄讲,讲得我一身冷汗啊。”阿宝说。因为就在他摆摊之前,前几天刚刚抓过,所以那些拷兄都学乖了,缩在弄堂里。“有的磁带拿在手里,走来走去,有的背了一个包,要啥磁带啊,从包里拿出来。”

有一个拷兄,姓周,认识阿宝,几天后过来打招呼。“别的拷兄都看戆掉了,搞不懂啥情况,心想这个人怎么胆子那么大。”赶紧普及军事情报。此地隶属卢湾区,但是街对面就是静安区,遇到险情通常这样:1)往旁边的弄堂里躲;2)逃到马路对面的静安区。阿宝的老顾客骆先生说起第一次去“中图”,这样回忆:“八九年天热的时候,当时问小周买了一盒拷带,林子祥在香港刚出的《长青歌集》,买的时候正好有警车声,大家一下子做鸟兽散,躲入周边各条弄堂。”

抓到罚三十块。领了行情,阿宝再不敢大鸣大放,准备了一本簿子,复印的封面夹在里面,顾客可以翻的目录。人在前面招生意,然后带到后门的弄堂里交易。这种套路后来蔚然成风,“中图”门口形成了一个文化现象,拷兄多,乐迷更多,大伙聚在一起聊音乐,侃大山。“最猖獗的时候,正门的左边右边,都是一排,包括旁边的烟杂店,也是一排,人要排到外面汽车修配的地方。”阿宝说。

那么,这些资料最早是怎么进来的呢?不光是像骆先生这样的消费者好奇,就连警察也问阿宝:“这几盘磁带,最早是谁带进来的。”

“我不晓得呀,”阿宝说,“真的,传来传去,真的记不得了。”

那是特殊时期,阿宝说自己也被抓过,因为是有家室的人,得以幸免。有三个拷兄入狱,小周劳改两年,他们都是单身汉。“在这点上,我们国家还是蛮人性化的。”阿宝说。至于提审,问了半天,不是不配合,是真的说不出来。“肯定是有海外关系的人带进来的,二手交易,或者送朋友,一开始资料少,随着时间的推移,越来越多。”

“听说有些是海员带进来的。”我问。

“对的,海员经常带,譬如我以前的邻居,就是家里放邓丽君的那个,他爸爸就是海员。”

“那你们可以点菜吗,比如最近谁出了一张专辑,让有关系的帮忙带一盘。”

“至少我是没这个途径,但是圈子里有人是这样,让海员带,”阿宝说,“带回来还不舍得卖,只肯卖音质差的版本,怕被同行抢了生意。后来这批人也想通了,总归要被别人翻的,干脆大家互相换,比如当时姜育恒的专辑,市面上基本都全了,就缺一盘《驿动的心》,刚巧我有这盘,那么大家就资源互换。”

让骆先生惊讶的是,在八十年代末,“中图”拷兄的内容就已经和港台地区相对同步了,不光是主流歌星的新作品,还有许多冷门的品种。“还有这样的事情呢,”阿宝回应道,“有的顾客来我们这里拷东西,然后说,我有什么什么,要不我们换一下,你就别收我的钱了。有些冷门品种就是这样来的。”

九十年代初,国产的空白带已经无法满足乐迷的要求。但是像TDK、万胜、索尼这样的进口货又是紧缺物资。怎么办呢?拷兄们开始打出国人员服务中心的主意。“在陕西南路25弄,”阿宝说,“专门向离境回国人员提供免税商品服务,很多是启东人,做泥水匠的,他们又不需要磁带,就把票子卖给黄牛,黄牛去店里买,然后再卖给我们,层层盘剥。”

这批拷兄,刚在“中图”做生意的时候都是竞争对手,天长日久,大家相熟,甚至于一起吃饭,喝酒,再回到生意场合,竞争的激烈程度就不像最初,开始拉帮结派。再后来,林子大了,很多不是乐迷的人感觉拷兄这行好赚,都飞进来。

“生意场上,闹闹吵吵肯定有的,失控了就打架。”阿宝说。有人眼睛被打残废,还有一次是群殴,打到脑震荡,差点被打死。“那趟是有一个大学生做局,到处撺掇,说怪话,要搞我的路子,占领市场。”阿宝说。动手之时,对方来了一面包车的人,而他就两个帮手。为了吃这口饭,阿宝真是拼了,还好还没出人命,但还是报案了,警笛长鸣,卢湾分局的“老派”过来了。

4

那次群殴发生在九四年,当时拷带生意已经大幅滑坡。“城管抓得厉害,几乎没办法生存。”阿宝说。还有一大原因是国内的唱片公司开始大量引进港台地区以及国外的音像制品,很多专辑都有正规的引进版,比起拷带,引进版的品质具有压倒性的优势。

同时入侵的还有外国的打口磁带。让阿宝印象深刻的是,那些卖打口的通常都穿着皮衣皮裤,尖头皮鞋,留长头发,是一些让人过目难忘的特定族群。他们也来“中图”抢地盘,有的还是外地人,而在八十年代,“中图”几乎听不到普通话。

在打口这件事情上,阿宝认为,上海人的退出,给了外地人契机,而打口的兴起一度让那些拷兄看到了第二春。阿宝卖打口是九六年,被小周撺掇的,在那之前,他已经灰溜溜地回单位上班了。再操旧业,回到“中图”卖打口带、打口碟,进货是在五角场。

“打口这个生意啊,是上家要寻下家,下家想寻上家,主要是上家来寻,”阿宝说,“‘中图’多有名啊,他们自己都会找过来。”

比起拷带,打口更省心,不用守着机器翻录,封面和歌词不用复印,磁带修起来很方便,CD更是,拿个小手电照一下,看看有无打到内容。但打口都是外国音乐,作为一个坚定的华语流行爱好者,阿宝对这些唱片几乎无感,是赤裸裸地拿它当赚钱工具。他的英文水平,他的阅历,更不足以让他像以前那样和客户针对产品侃侃而谈,这种感觉很不好。

九五年,延安路高架启动,九六年,‘中图’拆迁,搬到武定路555号。“去武定路后,生意一塌糊涂。”阿宝说。他开始打游击,去了很多打口据点,比如华亭路,在那里混过一阵子。收入大不如前,但是吃喝挥霍的习气不改,所以后来连进货的钱都没了,只卖库存,日子越混越惨。九八年左右,他彻底离开这行,却没有回单位上班,而是混起了社会。小周后来也走了,改做房产中介。两人在新千年携手开过中介公司,还开过面馆,但都很难持续经营,因为阿宝总改不了大手大脚的习气。“小孩读书需要钱啊,”阿宝说,“后来干脆回单位上班,但是批发部老早解散了,只好分配到其他地方。”也是因缘,他去的那个商厦,就在以前他常去的康歌无线电商店的对面,也是雁荡路淮海中路口。

一九六一年出生的阿宝,再过几年就要退休了。过往的那些拷兄朋友,如今散落在各行各业。偶尔,他们还会聚会,吃饭喝酒,去浴场洗澡,开心的程度,赛过同学聚会。

在阿宝家的客厅,墙上只挂了一张照片,是张合影。

“那上面的人都是拷兄。”阿宝的外甥说。

“没错。”阿宝哈哈笑道。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司