- +1

路魆《吉普赛郊游》:一团来自南方世界的孢子,能否降落新世界

魆(xū),并不是一个常用的汉字。翻阅字典查看意义,它形容的是程度极高的“黑”与“暗”。当时还在大学念工科的陆嘉伟,无意中从字典里挑选了这个汉字作为自己写作时的笔名,似乎也在冥冥中为自己日后的创作风格撰写了注脚。

像那个神秘复杂的汉字一样,路魆的写作同样幽深繁复,带着谜一般的泛灵气质,难以简单地划归为某一类。他笔下的故事灵动而诗意,充满超越物质现实的古怪幻境,他笃信语言的召唤性——那种借由词语抵达万物通灵的自觉,仿佛只要用词足够精准,想象力足够凶猛强大,那个召唤的世界就能如约而至。

《吉普赛郊游》是青年作家路魆近期推出的全新小说集,收录十篇中短篇小说。十趟彷徨低回的索隐之旅,去异国,返故地,在迁徙与洄游的探索历程中,旅行者坠入吉普赛式的命运回旋。在这十个故事里,持续的漫游、放逐、归来、游移、观察,是他们共同的心灵史。

下面这篇后记也是一篇创作谈,路魆说道,他以“出走与归来”为线索编排了这十篇小说,作为向旧世界的告别。“这些小说是一团来自南方世界的孢子,顺着多向度的风向外离散,尝试降落在另一些能与此共鸣的心灵木器上。”

路魆 著|99读书人·人民文学出版社

后记:山月遍照路迢遥

文 / 路魆

过去几年,我好像霉菌一样蛰居在粤地的乡村书斋中,度过三十岁前最后的日子。那时因为出行受阻,经常无路可行,乡村寂静,反而进入了思维活动和创作欲最旺盛的时期。风雨晦冥时,航渡的针盘也失灵,惟有躲入草木阴影中求存,惟有写作能让人在不安的流逝中内省,在纸上将命力分解、吸收和重塑,如霉菌侵蚀木器内部,以细微的触手完成了这些小说。写这篇回顾时,无论好坏,曾经倾回丧失的生活多少有了新方向,道路早已敞开,烦的又是广东已经连续下了两个月雨,出行亦如同跋涉,时间几乎用在如何使一切事物霉变上。我的心灵也快抵近霉变的极限。蜗牛从休眠中苏醒了,院子处处有它们的踪迹,留下云母色的黏液。这个乡村太小,花半个小时就能走完,每天散步遇到的人跟我说着同样的话,我们像游戏里相互触发对话的非玩家角色,唯独不会开启隐藏剧情。这是一个以衰老、节日和节气来计算时间,其余一切恒久不变的山谷。无法创作的日子,我经常枯坐院子里,凝望不间断的雨水。看着蜗牛时,我感觉自己的头也像蜗牛一样在地上爬行,延缓时间流逝。

▲ 路魆的乡村小院

在广东,没什么是不朽的,包括一个人在那里长久生活下去的愿望,也会被微物之神霉菌瓦解。霉菌侵蚀广东人身边的每一件木器、每一本书、每一样食物,不经意掀开席子,才发现每夜支撑脊梁和睡梦的床板早就成为霉菌王国。恐怕连霉菌本身也会长霉菌。我在充满孢子的空气中呼吸和创作,仿佛习得霉菌的思维,创造了这些小说镜像空间:在一个金色茧房里,一个由神性、理想、艺术、权力、恐惧、嫉妒、爱情等等有机质包裹成的膜里,蛰居着一群迷惘自欺的人;某日,一颗孢子悄然落在膜的边界,发芽,腐蚀出一个空洞;异样的波动吸引他们抬起头,看见在那空洞之上、在自我围城之外、在烈日照耀的地方,有一个未曾见过的世界;他们必须在膜完全破溃之前,决定留在“里世界”,还是走到“表世界”。

《吉普赛郊游》写的是这群人被迫走出“里世界”的奇遇,他们遭遇的冲击、挣扎、苦痛与忧郁是这本书的普遍情绪。自我世界是一种幻觉,外部世界也是一种幻觉,正如楚门一样,他们要经历一场重新认识世界真相的伤寒杂病。这种痛彻的认识是通过“出走与归来”抵达的。

与同名篇《吉普赛郊游》相比,在重新认识世界真相这点上,列在开篇的《绞刑山索隐》与之更切近。绞刑山最后一任守山人,惮于绞刑台传说,从不敢登顶,也不让游客越过界线。可惜世界变化对于个人的恒久而言,是怀有背叛的。为维护绞刑台存在的正当性,他在夜里踏上登顶的山路,恰好在破晓时目睹真相,恐惧与信念赋予他的生存意义最终被送上了绞刑台。《魔一般的夤夜》中的少年明惠与父亲庄生去了趟佛寺,佛寺的历史和父亲的秘密对他而言同样是绞刑台,一种被玷污的佛性瓦解了他的完美世界。两篇小说里的母亲早已预见,并咽下了在那审慎表象之下的荒芜宿命,以苦涩的爱欲与母性连接了山上山下两个世界。生命在封闭茧房里坐享理想的胜利,一旦面对凄凉的现实生存,顷刻转变为明亮的失败。若失败注定不可挽回,那么我们全部的失败堆叠起来,也能为残缺不全、无佛庇护的一生竖起一座舍利塔吗?

无论地理层面还是心理层面,那时的行走冲动都受到压制,时间停顿,心灵怔忡。在完成这些小说后,我尝试将自己一点点从腐湿的土地中拔起来,像风滚草一样出走,努力在外面的世界跋涉得更远些,停留得更久些。放逐、漫游、归来、游移、观察,是我和这群人物共同的心灵史。

▲ 旅途中

因此,我以“出走与归来”为线索编排了这十篇小说,作为向旧世界的告别。在编排之前,这些小说本身就反映了这样一种内在愿望——我只是进行事后追认——它先于明晰的理性,通过人物言行向我传达了其模糊的冲动:无论身居何处,人始终怀着一种出走离散的欲望,先是以纸上行舟的方式,最后身体力行,远走他乡。出走,对应归来,这两种行为无论是自发还是被动的,都是具有精神力的行为。自然,在每篇小说的真正主题显露之前,“出走”与“归来”就已成为这些小说的最初驱动力(如《绞刑山索隐》《焚风期杂病论》);同时,因“出走之不能”和“归来之不能”而产生的障碍力,也成了小说的一种反向驱动力(如《吉普赛郊游》《大禹归来》)。这些小说习得的是这样一种霉菌思维:人物成为旧世界的物质分解者,在体内重建能量秩序,最后向新世界喷吐孢子以完成精神迭代。这些小说是一团来自南方世界的孢子,顺着多向度的风向外离散,尝试降落在另一些能与此共鸣的心灵木器上。

兰波说:“我说过,应该去做通灵者,让自己成为通灵者。”我也想成为一个通灵者,避免在小说里对现实经验采取直接描摹的策略,走向对泛灵气质的感知。这些小说与这个时代的广泛表象不直接吻合,要么是对个人历史的提炼,要么有寓言倾向,召唤原初本性,描述心理层面的感觉活动。相传有种秘术,通过强大持续的想象力物化只存在于幻想世界的事物。通灵者运用意念塑造现实的力量,往往遭到质疑,无法证实也无法证伪。既然我们可以借助特定手段去证实肉眼看不见的电磁波,不妨试图借助小说人物的本质行为和事件,去感知隐藏在表面经验下的精神世界,哪怕冰山一角。它更可能实现的并非凭空造物,而是将对未来设想或者古老愿望转变为一种可实践的现实。虽有此宏愿,这些小说仍只能说是“内省型”“超出现实”的,还谈不上“超验”或“先验”。

按个人历史和寓言倾向划分,我大部分的小说可以分为这样两个脉络。前者是“肉身”的,五官与现实经验更相似。后者是“形而上”的,或说是“骨骼”的,触感更冷,对现实经验的化用也更隐蔽。

《群星,娇娥,植物学》是一篇“肉身”作品,基于父母的婚姻和寄居求学的经历,最初发表时叫《跃入群星》。我寄居无主的生命,渴望进入引力轨道,母亲的名字带“娇”字,父亲曾是农民,与植物学有讽刺性的近义,于是有了这个新题目。它从头至尾都在展现美景的消亡:绿茵场上的少年感首先在开头消亡,妈妈对婚姻的美好想象先于别的一切消亡,爸爸对未来构想的消亡则贯穿整个人生。我们重建美景,我们怀念消逝的河川、灭绝的恐龙。小说中的妈妈说,她有时更喜欢灭绝的东西,像缅怀逝去或不曾有过的幸福。另外,“我”戴头盔上学的情节灵感来自一位神秘的高中学长,传闻他有被害妄想,感觉有人要打他的头,得戴头盔出门保护自己。

《大禹归来》是一篇形而上的寓言作品,“骨骼”来自广州建筑设计院的工作经历,我当时负责管道设计。讽刺的是,设计院门口在暴雨天经常变成汪洋泽国。我把设计院里的水专业人员比喻为无法归家的大禹,大禹的灵魂寄生在我们身上,泄洪的秘密就掌握在我们手中,然而我们不懂治水,只懂在暴雨中踏水而行,在办公室纸上谈兵。设计总监给我学习治水的机会,两年下来,我依然只是个平庸的绘图员,是大禹继承者中最无用的一个。广府城市的管网图是一座迷宫,时间洪流不断冲刷城市,让治水变成又漫长又徒劳的工作,将我们淹没在挣扎求存的黑夜。

2023年伊始,我结束长久的蛰居生活,踏上真实的人生郊游。郊游从走进乡村广阔的林区开始,探索乡村与乡村的边界。河对岸的村庄说着和我们不一样的方言,他们说客家方言,我们说粤语。两地人曾在同一所学校上课,来自对岸的同学笑我们不会说他们的方言,他们却可以流畅自如地使用我们的方言。童年时不曾留意到这种妙处,如今才察觉到,一河之隔竟可以划出两个截然不同的语言习俗世界。

这场本在方寸之间的郊游,后来变得漫无止境。夏天先抵达江南水乡,夜游园林。秋季飞往英格兰,巴斯公园的小径用金黄色的夏栎落叶铺成,白垩色的大西洋海岸冷寂风急,原以为霉菌只是东方家庭专用的分解者,在住处的木柜背板后依然发现了霉菌痕迹。还因为对马华文学中的华人世界充满好奇,去了高温多雨的马来西亚。有次坐出租车穿越猴群出没的雨林,到岛屿东边的瓜镇寻找华人海鲜餐馆。没料到瓜镇这个地方,有如此多繁华市井的景象,超市、住房、加油站,这里才是本地人聚居生活的地方,我们所在的荒寂的游客海滩不过是幻象。还在雨林的黄昏第一次撞见野生犀鸟,它悄然降落眼前,用蕉黄色的大喙啃食果子,然而未等看清又飞往更深处。对神秘的犀鸟念念不忘,回国前一天,在海角散步时向大自然祈祷,希望再见犀鸟一面。不到五分钟,一只犀鸟从头顶滑翔而过,没一会儿,第二只、第三只、第四只犀鸟又落在树上,美丽的尾羽和鸟喙让人看得深远入神,只想落泪。旅途中那些灵性显现的时刻,那些被呼应的圆融、圆满之感,必然会被长久铭记。

不久前去北京,华北平原前那段路很难见到崇山峻岭,列车开行许久才会穿越隧道。凝视广阔平野时,列车突然穿越隧道,视觉瞬间中断,遁入黑暗。毫无防备,车窗玻璃映出自己方才观察风景时的静默面容:啊,竟是这样呆滞,崩解,甚至悲伤。大吃一惊,未见过这样神思出离的自己,躯体在浪掷中化为无定形,陷入微微谵妄。

从游目庭院方寸,到跋涉墙外苍野,我以为还能回归乡村生活。殊不知,去异国,返故地,一次次迁徙洄游,旅行者归来时,已不是旧的自我。重返乡村生活给我带来巨大的焦虑与不适,曾得益于偏居山谷而勃发的创作欲开始急剧下降,写作数次停顿。多数时候,思考改变不了眼前最实际的困苦,还会带来更深的困苦。偏居一隅已成一种折磨,我只能继续在路上,将自己从封闭单调的乡村社会流放到更深刻的世界去,每隔一段时日回村看望家人和小狗珠珠。

至此,《吉普赛郊游》也有了题解:一次短暂出门的郊游,却变成一场难以归来,甚至无家可归的漫游。这里的“出走”,是通过其反面“出走之不能”抵达的。小说中,一家人在预感海啸来临的前夜集体离开,中途受到阻挠滞留村庄,当他们获许离开时,父亲已经不知所踪,发现留下来成了唯一出路,留在变得陌生的故乡,做一群沉默的东方吉普赛人。这篇作品写于2020年,为我后来的轨迹变化做了预判:一旦滋生出走的欲念,便无法真正归来。艰辛的漫游之后,奥德修斯不一定能重新掌权旧世界,在故乡等待他的或许是一场决裂和瓦解。它也迫使我重新审视乡村生活,审视与父母与自己的关系。我和母亲终于谈起《群星,娇娥,植物学》背后那些我们共同经历过,但没有倾吐过的往事沉疴。她是我母亲,我是她儿子,这种凿凿的关系在血缘之上,通过互证和纾解的情感得到了一次重新确认。

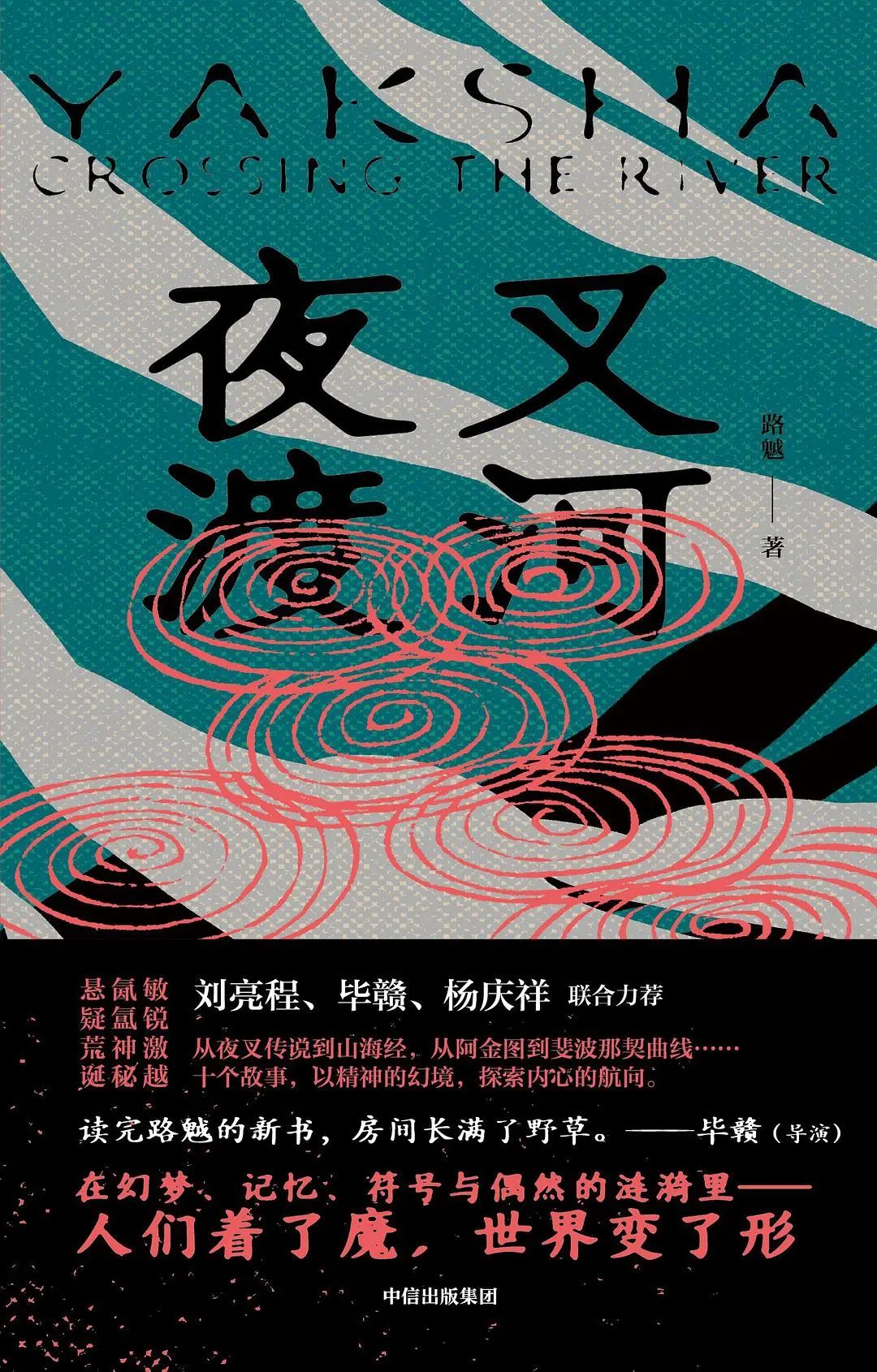

2023年出版《夜叉渡河》,是刺穿生活边界的第一颗孢子,我借由它开启渡河之旅。如今《吉普赛郊游》出版,借此告别一个旧世界。我们渡河,然后入林,遇见说不同语言的人们,约定去往未知之地郊游。虽然大而言之,身从幽冥入冥道,人生不过是从一个困境到另一个困境,但不管如何,这些作品为我保留了蛰居时期的种种余绪。我的小狗珠珠今年五岁了,其间一直在我身边,感谢它喜欢和我一起散步。

还想继续跋涉下去。山月遍照路迢遥,还有神圣的犀鸟飞过头顶三尺之上。

新媒体编辑:郑周明

配图:摄图网

原标题:《路魆《吉普赛郊游》:一团来自南方世界的孢子,能否降落新世界|夜读·倾听》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司