- +1

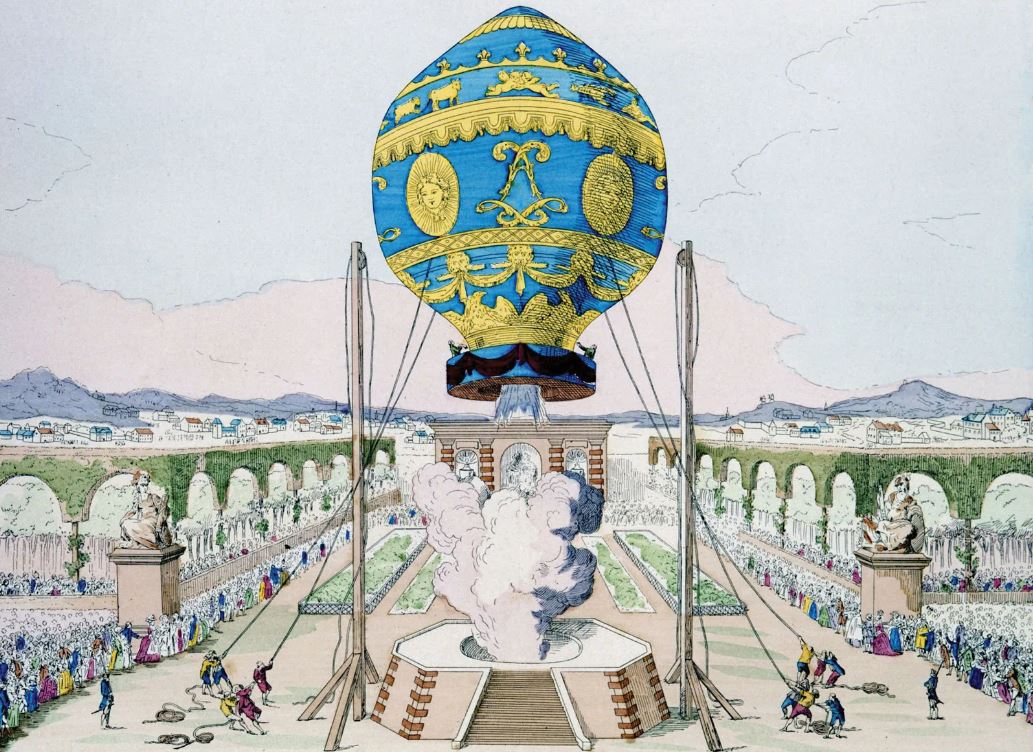

革命前夜飞跃凡尔赛宫的热气球

观赏热气球表演远不止是时髦的娱乐活动,与传统的宗教集会和市镇游行不同,它在某种程度上打破了旧制度社会等级和繁文缛节的区隔,人们不分高低贵贱,纵情欢悦,无拘无束地表达内心的感受,为科学的进步欢呼,为英勇的飞行家喝彩,在这样一个科学表演所营造的新的场域中,正悄然孕育着一种平等参与和自由表达的公民文化。

1783年9月19日,下午大约一点左右,随着一阵鼓响,一只巨大的塔夫绸热气球摇摇摆摆地掠过凡尔赛宫的顶部,缓缓升上天空。气球高达60英尺,外面涂成天蓝色,描画着金色百合花。下部敛口处有个栅篮,里面关着一只取名为登天(Montauciel)的绵羊,还有一只鸭子和一只公鸡。忽然一阵狂风吹来,气球顶部裂开了一个口子,人们不禁为这些悬在半空的禽畜感到担心。不过还好,经过8分钟的飞行,这些动物都安然无恙。最后,气球降落在离凡尔赛宫数英里之外沃克雷松(Vaucresson)的林子里,人们发现,那只绵羊正在悠闲自得地小口啃着草叶呢,倒是公鸡和鸭子吓得瑟瑟发抖,蜷缩在角落里。这种说法,听起来实在有些像拉封丹的寓言故事,多少让人心里有点犯嘀咕,还有的报道则一口咬定,说落到地面的时候,公鸡摔折了脖子;还有的报纸上讲,那只鸡其实是被羊踢了一脚,右边翅膀略有些擦伤而已。渐渐地,人们的观点开始趋于统一,说得也比较客气了,“由此看来,应无大碍”。但另外一家报纸却这样评论道:“然而,至少可说,它们受到很大惊吓。”

不仅仅这些被送上天空的动物大吃一惊。多数报纸都说,亲睹盛况的现场观众达到十万人,而某篇报道甚至说达到十三万人之多。确切数字究竟是多少,已经没有详加考究的必要了,但是可以肯定,当天必定聚集了相当数量的人前来观看。为了方便人们观赏,在王宫前的广场上,还专门搭建了一个八角平台。人群中大部分是从巴黎赶过来的,艾蒂安·梦高飞(Etienne Montgolfier)在当地已经是无人不知了。就在当年8月,他还放飞了一个以可燃气体为动力的气球(不是最早用的热空气),比目前这个稍小些。有六千多个买了战神广场的特别座位的观众,冒着倾盆大雨前来观看气球表演,而就地站着观看的人数还要多得多。人们对于这次得到王室大力支持和衷心祝福的气球表演充满了期待。

到早上10点钟,所有通往凡尔赛的街巷、道路都已被车马填塞得水泄不通。步行者的队伍浩浩荡荡,本来坐轿子的,也只能靠两只脚,朝着内阁院(cour des ministres)艰难地前进。就像是朝圣者听到了一个口耳相传的奇迹,下决心非要亲眼看一次被大家称为前所未有的这场奇观。“你可以说有了奥维德,”有一篇报道这样赞叹,这番话等于是在宣告一个黄金时代的来临,“人们曾经以为的许多绝无可能的事如今都将实现。”“最终,我们揭开了数世纪以来只能对之扼腕叹息的奥秘:人类今天也能飞行,因此动物王国的所有能力对人类本身而言都已具备;我们是地面、水中和天空的主宰者。”另一位飞行爱好者里瓦罗尔这么写道。但是也有一些冷嘲热讽的评论,对当下的气球热横加挑剔。《密信》(Correspondance Secrète)的作者(可能是路易·珀蒂·德·巴绍蒙),就阴森森地揶揄道:“M.德·梦高飞的发明震惊了整个法国,它让老人恢复了活力,令村夫重新获得了想象力,也使女人又变得忠贞。”

从其他方面来说,气球飞行也可以说是前所未有的大事,它们的出现,使得法国的公共景观焕然一新。气球表演催生了新的观众群体,他们不大可能继续恪守着旧制度的那套繁文缛节。

凡尔赛的气球升空表演,本身就是对宫廷礼节的极大破坏。凡尔赛宫在当初建造的时候,就是考虑到礼仪排场要符合规矩,这样才能保持和维护绝对主义王权凛然不可侵犯的神秘地位。无论是从真命天子的象征意义出发,还是从建筑布局的实际考虑衡量,国王都是与外界相隔,处在宫殿的正中央。关于入宫面君,有一整套繁缛琐细的礼节规矩,准许进宫侍驾的贵族,依其品秩高低,与国王或近或远,或觐见或不见,都各有不同。宫殿之外,对着城区的那一面,就体现出这种刻意营造、精心安排的时空布局,任何外人,入宫往前走,面前是一个个渐次逼仄而又封闭的空间。从空间狭小的御马监和御膳房所在的大杂事房(Grand Commun),一直走到“大理石庭院”中央国王起居的寝殿,前来觐见的使臣都必须通过一道道上端带刺的铁篱或是格栅,每进一道门,才能接着来到下一段甬道。

就在路易十六刚刚登基的第一年,闹哄哄的人群便气势汹汹地朝着王宫逼来,要求保持面粉和面包的价格稳定,这种严丝合缝、层层相扣的礼仪制度,就这样被随便地抛到了一边。在1789年10月,王宫又一次被来自巴黎的受饥挨饿、满腔怒火的革命群众团团包围。但是六年前的这一次梦高飞的气球表演,看似并没有什么恶意,却是以一种极为唐突粗野的方式,使得苦心维护王室仪范的努力统统付之东流。因为这次活动,毕竟不是在王宫后园,要是真的在御花园,倒是可以严密布防,派瑞士王家卫队来往巡逻,但是现在是在朝臣的庭院中,开阔畅通,毫无阻隔。虽然为了防止气球损坏,并且保护梦高飞人身安全,设立了哨兵封锁线,但是并没有人考虑到要限制人数,或是按照旧制度通常规定的,观众都在指定的位置上排得整整齐齐的。要想在如此混乱的一大堆人中,依然保持王室高高在上的尊贵地位,也只有为紧挨着人群的王室成员专门辟出观赏区,除此之外别无他法。人们不再一门心思地去关注凡尔赛王室的特殊待遇了,观众的目光都自然集中在了气球上。地面上或许还是贵族老爷说了算,可是抬头看天,那可是老百姓的自由了。

王家科学院这种封闭的官方科学已经黯然失色,而在大庭广众之下进行试验的科学表演成了主流。尽管气球飞行仍然带有某些王室痕迹,但是这种场面上的尊重却无法掩饰这样一个现实,即国王不再是众人瞩目的中心,他的位置被具有更强大魔法的发明家取代了。梦高飞兄弟二人,本是法国东南部维瓦莱(Vivarais)的造纸厂厂主。但是,和成千上万的法国文化人一样,他们也是业余科学家。他们经历过观众雷鸣般的掌声,也曾受到国王和王后的亲自祝贺,学术院也将他们奉为名人,经常拿他们和克里斯托弗·哥伦布相提并论,而实际上,他们倒是更像新型的公民英雄:平流层的富兰克林。当时有一段对艾蒂安·梦高飞的典型描述,说他是个地地道道不苟言笑,沉着冷静的人——有一种罗马式的古典风范,也不乏法国式的现代气息:衣着打扮,举手投足,都和那些轻浮虚夸的廷臣迥然不同。

他身穿黑衣,在实验过程中,沉着冷静进行指导。他的神情严肃、平静,似乎表明这位能干的医生一定能成功完成实验。没有人比梦高飞先生更谦虚。

梦高飞名望颇著,除了品德高尚,确是有用之才外,多少还有点特立独行,甚至个性叛逆的缘故。他在科学上的主要合作伙伴,物理学教授M.查理,是提出以硫酸产生气体的第一人,而最早的几次飞行,他都是采用燃烧浸湿的草木的办法制备气体的。查理非常渴望亲身体验升空飞行,但却遭到国王严厉禁止。国王从最初的报告开始就一直在密切关注飞行试验的进程。对于首次飞行可能遭遇的种种危险,他颇为忧虑,于是便下令找来两名囚犯,让他们坐到吊筐内,查理和他的同事们对此怒不可遏。据说他曾这样回应:“也许国王能主宰我的生命,但他不能保全我的荣誉。”这番话,很快得到了那些评论家和爱好者的赞同,他们认为,载人飞行对现有制度提出了严峻挑战。走私就是一个非常迫切的问题,因为如果走私者利用气球运送违禁品,那么不管是海关检查站也好,关税壁垒也好,都会形同虚设。说不定,还会爆发空中战争。里瓦罗尔对那些担心过头、有些抓狂的人,不无讥讪地说,宗教已经开始失去吸引力了,对将来的人们来说,圣母升天什么的,也就不足为奇了。非但如此,甚至

似乎一切都颠倒了——文明的、政治的和道德的世界。他们目睹了军队在空中厮杀、血洒大地的情景。情人、窃贼可能会从烟囱进来,把我们的财宝和女儿带去远方。

那些最为特立独行的飞行家向来也是最年轻的:皮拉特尔·德·罗齐耶(Pilâtre de Rozier)是个内科医生,年仅26岁。和他一起的还有一个陆军军官达阿尔朗德侯爵(Marquis d'Arlandes),两人在1783年11月21日完成了首次载人升空飞行。这是一次科学家和军人的合作,是技术知识和身体胆量的结合,这种后来成为航空和太空探索标准模式的做法,在当时已经形成了。但是皮拉特尔·德·罗齐耶和别的科学家不同,他始终对公众保持关注。作为洛林的梅斯当地人,他是为满足公众对新奇事物的渴求而在巴黎举办科学讲座的众人中最引人注目的一个。1781年,为了满足那些被王家科学院拒之门外的支持者的需要,他在圣阿瓦街上专门开了一所科学博物馆。馆内收藏了大量科学仪器、专业书籍以及各类实验设备,业余人士可以参与,和学者公开讨论或者私下交流。女性也能加入,当然条件是有博物馆的三名成员引荐。报名者来自社会各界,身份、条件各不相同,总共超过700人,听皮拉特尔亲自讲解游泳技巧,看他展示防水服,从6英尺深的池子里钻出来,身上依旧是滴水未沾。博物馆的这些展品中有一顶自带照明的夜间救援帽,皮拉特尔还亲自朗读他的著作《电与磁》。

皮拉特尔·德·罗齐耶在28岁那年成为了一名“献身科学的烈士”,从而最终获得了“公民气球飞行家”的资格。1785年6月,他尝试着从布伦飞越英吉利海峡的时候,气球突然爆炸,霎时“为烈焰吞没”。这次岸边也同样聚集了无数的观众,他们眼睁睁看着皮拉特尔和他的同伴,从1500英尺的高空,一头朝着克洛伊对面,紧挨着港口外侧的岩礁栽下去。舆论界万分震惊,对此进行了真实报道,内中详情令人不忍卒读。皮拉特尔的残骸散落各处,一只脚完全断了,从腿根上掉落下来;这位青年英烈就这样“浴血而亡”。全国上下都将他作为“殉难义士”来对待。“据说他太爱惜名誉,”某位颂扬者这样说,“啊,身为法国人,怎能不爱它呢?”让-保罗·马拉从英国发文致哀:“所有人的心都为之悲痛。”于是在布伦和他的家乡梅斯两地共同举办了隆重的葬礼;国王下令铸造纪念章,制办了一批半身小像,并特别拨了一笔抚恤金给他的家人。为了应和卢梭或是某位悲情剧作家先前可能写到的场景,皮拉特尔的未婚妻在8天之后也香消玉殒了,可能是自杀殉情。

放飞气球被看作是高雅运动,操纵气球的都差不多成了传奇的半神,这种观点很快被广泛认可。当时精力最为充沛的一个气球驾驶者叫弗朗索瓦·布朗夏尔,他在皮拉特尔出事前四个月,就带着一名英国同行杰弗里斯博士,从多佛起飞,完成了首次海峡穿越。他的第三次气球飞行是以鲁昂为起点的,结果掉在一片野地里,农民们瞠目结舌,上前来问候他,都把他当成天外来客一样。只有当他脱去外衣,让他们在自己的身上要害处捅两下,这些人方才心满意足。不过,当地的那些有些见识的人,竟然也和村夫一般,对此惊羡不已。布朗夏尔被激动不已、争相一睹的人们包围了,众人还盛情款待,留他过夜,气球则一边充气。女人们看到这一景象尤其兴奋,她们对于那些时下的科学奇闻,倒是兴味盎然,敏于探求的,往往比男人更加热心。就拿这次气球飞行而言,布罗萨尔侯爵夫人(Marquise de Brossard)、布邦伯爵夫人(Comtesse de Bouban)和德让夫人(Mme Déjean),就非要亲自体验下试飞的感觉。布朗夏尔系上细绳,连着气球,让她们小心翼翼地控制着速度和高度,就这么把她们带到了80英尺的空中。“看看这些女士们,”在新闻报道中,他不无赞叹地写道,“即便在那么高的空中,她们也丝毫不惊慌。”

从里昂到皮卡第,从贝桑松到巴黎卢森堡公园,这样的景象一再出现。在王宫广场相互竞争的两家咖啡馆,酒窖咖啡馆和国民咖啡馆,它们的大主顾们都开始聘请各自的气球表演队,就像是赌自己看中的赛马一样。巴黎的市场上出现了庆祝他们功绩的小雕像和歌谣。还出版了一些教人怎样自己动手做气球,或者是缩比气球模型的书籍。最贵的也不过6利弗尔,便宜的甚至只要40苏(不过是5个长棍大面包的价钱)。书中介绍的一种是用牛内脏鼓气做成的皮囊模型,球径约30英寸,用上等鱼胶黏合。书中还提醒气球爱好者,充填沼气切记小心。专家们建议人们,不妨照着水果的外形和颜色做一些小的气球,到晚上聚会表演,心血来潮,可以在底下绑上红葡萄酒瓶,放飞到空中。

但是观赏气球却远不仅是时髦的娱乐活动。成千上万的人前来观看,个个兴致高昂,纵情欢悦,满嘴说的都是卢梭所谓的高贵的充满感情的语言,没有那种上流社会的腔调。在这种浪漫的时尚中,恐惧和兴奋不可避免地相互交织,人们能够通过肢体语言来表达丰富的内心情感。当夏尔和罗贝尔两位先生的气球,在1784年7月飞过圣克卢的时候,“男男女女,”一个旁观者这样写道,“不论身份贵贱,目睹这场平生未见的盛况后,都惊呆到跪在地上。”更富戏剧性的是,靠近里昂的罗讷河畔的布鲁泰克斯平原上,观者如堵,忽然间,人群惊骇,只见皮拉特尔·德·罗齐耶、梦高飞和包括利涅亲王(Prince de Ligne)之子在内的6名乘员,转瞬之间遭遇致命意外,一下子从半空中直坠而下,消失在烈火浓烟之中。而他们的共同反应,便是“不由自主地张开双臂,似乎是要托住下落的气球”。当人们看到他们终于大难不死,从300英尺高的气球残骸中逃生的时候,吊篮被卸下来,很多参与活动的人如潮水一般涌来,把他们扛在肩上一路走着。“他们满身都是汗水和烟尘。他们一路走走停停,因为许多人都想要靠近、拥抱他们。”当晚在歌剧院上演的格鲁克(Gluck)的《伊菲姬尼在奥利德》现场,他们也被群众的欢呼声包围,而且更为热烈,更加充满激情。扮演阿伽门农的歌手做了一个月桂冠,梦高飞还是像平常一样,把它戴在了妻子的头顶,而皮拉特尔(互相谦让)却拿自己头上的那顶,戴在了梦高飞头上。

换言之,梦高飞、皮拉特尔·德·罗齐耶和布朗夏尔与如此众多的社会各界人群建立起了一种直接的不需要中介的同志情谊。那些前来观看表演的人们,从头到尾感受到了那种无拘无束的气氛,他们的行为举止,和那些旧制度的人已全然不同了。就拿里昂为例,与其他外省的市镇,尤其是那些高等法院所在的市镇一样,每每大规模召集群众,都是通过宗教和市镇游行来进行的。这些活动是有其特有的规矩和组织特性的,完全根据参与者的社会地位来决定,他们的穿戴打扮和随身之物,都是至关重要的因素。在神父或显贵的带领下,他们的仪式体现了他们在其中长大的团体和等级世界。

可是,魅力无穷的物理学彻底颠覆了这一切。作为一种表演,它完全出乎意料;观众乱七八糟,不讲什么次序的,人们都是自发前来,内心的激情得到彻底的释放。然而他们既不是暴民(un attroupement),也并非是随意组成的乌合之众。他们觉得自己正在见证的,是指引解放的大事件,预示了一个自由漂浮的未来,不管是巴黎夏日细雨霏霏,还是里昂正月大雪纷纷,在没有遮蔽的天空下,他们这一刻成为了亲密的伙伴。当然它并不像卢梭推崇的新斯巴达体育健身运动(后来被雅各宾派确立下来)那样显得冷冰冰的,不过倒也同样体现了这位哲人对于自由节庆的想象:神圣的一瞥得以升华,难能可贵的是投身其中的体验,而不满足于仅仅只是一个看客。

吸引这么多人走到一起,共同的热情使他们忘记了身份等级差别的并不只有热气球这一样东西。旧制度的最后几十年由于层出不穷的文化现象而引人注目,大众和精英的品味开始趋向一致。参加林荫街区戏剧、流行音乐会以及双年沙龙展的公众,规模之大和成分之多样,足以使那些由国王认可的官方艺术形式所包含的传统的社会和法律地位的差别都消弭无踪了。

(本文选摘自《公民们:法国大革命编年史》,[英]西蒙·沙玛/著,俞敏、祖国霞/译,商务印书馆2024年6月出版,经授权,澎湃新闻转载。)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司