- +1

云南又云南︱流动的节日

我们差不多和雨季同时到达云南。西南季风带来的印度洋水汽输送至青藏高原南麓后无力继续爬升,在云南转化成长达数月的降雨。雨让一些事物变得模糊,也让一些事物变得清晰起来。

在文明发育早期,周期性气候特征和动物、植物、地貌一样,总是最早被符号化的对象,由此演化而来的历法和神话,是人类早期文明的核心叙事。后起的文化形式(如国家和宗教),总是围绕这些早期核心叙事搭建自己的叙事框架,通过符号借用和重新解释,逐渐以新的宇宙和伦理观念将其渗透、包裹,使其变形,最后进行体系化的重组,形成所谓新文化叙事。

在晚近去殖民化叙事中,位于印度和中国之间的东南亚,也即以前被称作印度支那/中南半岛和马来半岛的大陆和岛屿,现在更多被称作陆地东南亚和海洋东南亚。它们构成了海上、陆地甚至大气环流的十字路口。热量、物种、人口、技术和物产在此汇合、交换、竞争。像其他历史地理枢纽,如位于亚欧大陆和非洲大陆之间的地中海世界,或中亚锡尔河阿姆河之间的河中地,东南亚因其地理位置产生了极其复杂的权力组合。部落、帝国和现代民族国家的政治传统以叠加而非替代的方式并存。这种混合型政治生态也许是历史的偶然,也许是当地大落差高密度生态系统演化过程的一部分,取决于描述它的方式。很多假说,无论地理决定论还是环境决定论,都希望从单一视角出发,对这个过程提出相对简化的解释。它们成功的地方,往往也是它们失败的地方。这些单一视角描述历史和现实的尺度过于宏观,其论证只能依赖举例和隐喻。一旦进入微观世界,叙事者就会被混杂的信息洪流淹没。这些信息大多数没有——也不可能——进行分类描述,因为混杂本身意味着从事类型化思考时必定会遇到的困难。单因论因此会失去概念边界。

有时我想起浑浊的澜沧江流过密林与峡谷时,水面看似平静缓慢,但当凝视这条河流,便知那只是假象。缓慢和平静是不透明的水体及其深度造成的人类错觉。这条由北至南贯穿云南的河流,发源于青藏高原上的唐古拉山,西藏昌都以上河段称扎曲,昌都以下始称澜沧江,出了中国则称湄公河,最终在越南胡志明市入海。湄公河河口与扎曲源头之间距离4000多公里,海拔高度相差近5000米。澜沧江在云南境内总长1216公里,绝大多数地段被山体过度约束。当飞机在西双版纳上方等候进场时,乘客会在那些种植着橡胶树的山间,看到曲折的澜沧江面在七月正午反射着白色的阳光。在飞机上俯瞰澜沧江与乘车或步行时看到这条河感觉完全不同。飞行高度和视角会抹平峡谷令人战栗的落差,也消除了水面一个接一个漩涡带来的晕眩,就像社会科学中决定论和解释学的差异。解释学方法被人类学家和其他学科的社会学者用于理解东南亚混杂的文化形态——地方性知识、内卷和剧场国家之类概念,都与东南亚的文化、经济和政治现实有关。这种方法可谓以己昏昏使人昭昭,和决定论以己昭昭使人昏昏的风格迥然不同。

江流缓和处必是平坝。坝指河谷盆地。澜沧江流经西双版纳,有景洪坝和橄榄坝两个著名坝子。两地均建有水电站,属澜沧江云南段下游两库七级水电开发计划的一部分(上游另有一库八级电站)。经过橄榄坝时,晴空无云,四周大山层层叠叠,围出一片平坦沃野。稻田、菜地、果园、道路,一切井然有序,铁路从坝子中穿过,只是看不到人。公路略微离开澜沧江,道路两侧栽了大果紫薇,重重叠叠紫色花瓣沿树枝低垂下来。离开大路,进入村道,便见道旁树枝叶相连,葱茏且笔直地向远处延伸而去。和东南亚其他地区一样,这里农民的主要交通工具也是摩托车。

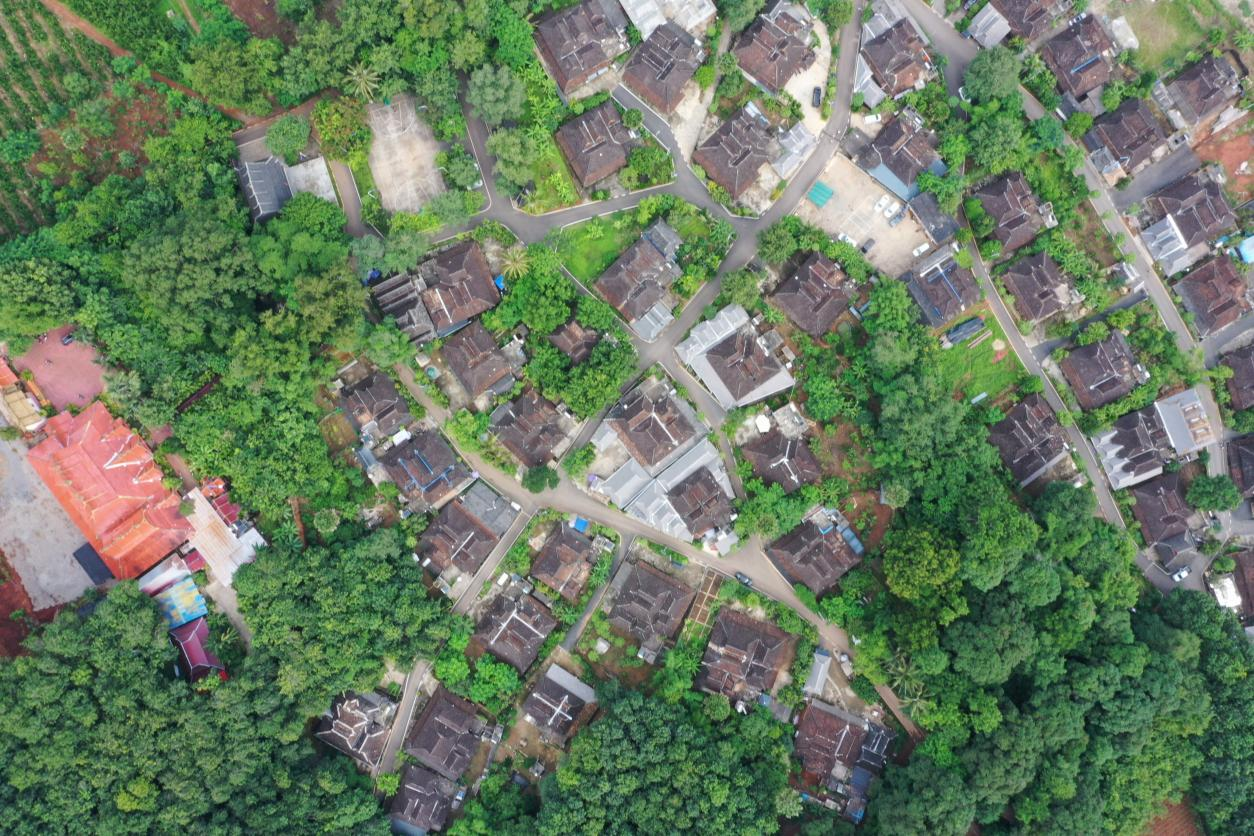

散布在坝子上的村庄安静无事。我们访问了些新开张的文旅项目,无论傣纸还是傣陶,都有非遗传承的名头,但游客还没有到来。虽然镇上工作人员介绍得很热情,业主却很羞涩,显然还没掌握旅游业常见的语汇。真正值得一看的是村里的建筑:保存完好的傣族干阑式建筑通常是二层木构小楼,一楼木柱架空,饲养牲畜,二楼住人兼储物,有围廊,重檐坡顶,覆以方形陶瓦。这种建筑屋顶轻盈优美,悬山木板用各种镂空图案装饰,如带辐射线条的圆形或菱形,简单,比例恰当,给人清新之感。木板多经风雨,没有精细打磨的表面并不特别平整,显然出自简单工具和乡村木匠之手,也没有上漆,原木的色泽于是逐渐受潮氧化,从新木的浅黄逐渐转变成深灰。如果在日本,木头呈此质地和色泽,必谓之侘寂之美,但在橄榄坝,审美经验以村庙的金色屋顶或者同样涂成金色的寨心为基准,木色的衰变并不引起物哀之感,而是构成世界的诸元素分解又重组、重组又分解的进程的一部分。

寨心是一处纪念性建筑,有时是四面带龛的小佛塔,有时是一块卵形巨石:那里保存着村庄的灵魂,是一个村庄在宇宙中存在的真正基石。很多村庄有自己的建村传说,并且遵循类似的情节模式:传奇人物带领族人在迁徙途中找到适合繁衍生息的最佳地点。12世纪,从中南半岛向北迁徙的泐人,在如今称作西双版纳的地区建立了勐泐王国。今天的建村传说,很大程度上都是勐泐王国建国神话的翻版,或者换句话说,在历史中断之处,记忆会以化整为零和改头换面的方式,将历史纳入现实。因为在云南,因为在西双版纳,因为在热带,也因为烈日当空,四面青山,雨和雾升起又消失,因为植物荣枯有时,这里分解与重构的进程比世界上别的地方要来得快些,也更有喜感。

和终将变成深灰色的木楼相比,村庙作为公共建筑有其辉煌和威严的一面——我在西双版纳见过的所有村庙,最近20年里都经历了重建、扩建或彻底的修缮,材料是新的,内部功能已经现代化,南亚风格的屋顶——有金色火焰状装饰件出挑高耸,铺红色琉璃瓦——堪称奢华,大殿内外墙面绘有释迦牟尼生平故事壁画,从白象入胎到双树涅槃,与北方流行的佛本生故事情节大体类似。这些壁画幅面很大,用笔用色熟练且有特定格式,大概率出自专门画师之手。但从造型和透视看,他们应该没有受过专门的绘画训练,只是师承前辈匠人,边画边提高。大殿回廊上经常可以看到黑板,上面写着傣文字母。直到今天,寺庙仍然是周边孩子接受傣文和民俗教育的主要场所。当然,根据法律,村庙也要悬挂名称牌匾,张贴宗教事务条例,升国旗。我们去过景洪南部橄榄坝上的古村曼远,村庙、村委会和村里的篮球场在同一区域,共同构成有地方特色的公共空间。四下随处可见关于当地地情民俗、社会发展、政务公开和干部分工的宣传板,将这个公共空间围在当中。如此格局只能是精心安排的结果,既非偶然,也绝不会是特例。

传统上,傣族村寨内民居建筑的高度,不会超过寺庙主体建筑的高度,如今当然未必如此了。当地流行将木楼整体抬高:千斤顶放置在承重的木柱下同时施力,抬起房子,再把预制的水泥柱础安在木柱下。木楼抬高五十至六十公分,并没有违和感,反而更有轻盈之美。一楼如今不养牲畜,作为挑空层,可以储物、做生活空间,也可开发经营。如果是古村落,景观风貌需要保护,新建筑审批严格,老建筑抬高满足了新增功能需要,确实一举多得。

镇上干部还给我看了些新式楼房的照片,房主据说是附近发了财的蔬菜种植户。他们喜欢两层或三层的钢筋混凝土建筑,一楼入户有罗马柱装饰,二楼装了彩色玻璃幕墙。我对这些楼房的样式自然不会陌生,很容易就识别出它们与2000年代初东南沿海经济发达地区农村的居民建筑有许多类似的特征。地方政府要求房主在这些建筑上加装传统傣族风格的屋顶:预制的屋脊内部支架是空心角钢,覆盖深灰色方形机器制瓦。我们在曼远住的民宿,是一栋两层楼房,民宿主人在靠路边的庭院里搭建了烧烤摊位,客房和烧烤摊位上方都装有这种屋顶。主人一家自住在抬高了的傣楼楼上,架空层给游客提供膳食,还设置了捞纸的体验区,空间宽敞,地面洁净,空气流通。

我们住下第二天,便是傣族关门节。西双版纳是南传佛教重地,很多佛教传统已经民俗化。关门节便是早期佛教徒在雨季到来时结夏安居的传统演化来的节日。

释迦牟尼在菩提树下觉悟后,传教不辍。佛经开头往往是他带弟子外出乞食,吃过饭,坐在一起,弟子向他发问,释迦牟尼以回答形式演说教义,弟子记诵他的说法,称“如是我闻”。释迦牟尼在世时,派遣很多弟子各处传教,南北皆有。待他行将入灭时,弟子问他此后应该如何修行,他说了几条原则,其中有一条,佛教徒应该生活在僧团中。南方雨季,僧人不再外出乞食传教,而是定居在一起学习经义,彼此反思忏悔自己的过失,直到雨季结束。傣族所谓“关门节”,就是这个关门的意思。

佛教徒不事生产。不能外出乞食,意味着僧人必须储存食物,或有人到他们的住处布施。关门节因此是个布施的节日。凌晨三点,女主人已经起床,将前一天准备好的糯米放进电饭锅,清洗水果,准备蜡烛和纸币。用作供奉的白蜡烛极细,当地叫蜡条,非常雅致,纸币面值很小但油墨鲜亮,毫无使用痕迹。在电子支付占据绝对主流的时代,这些纸币已经变成仪式用品(关门节前,当地银行兑出了不知多少全新的1元面额纸币)。女主人忙完这些,便在吊床上躺着玩手机去了。那一排吊床整个白天躺着女主人的丈夫和两个儿子,她则在烧烤摊和厨房间转来转去,照顾客人和孩子,几乎不见休息。此时天还未亮,男人都在睡觉,才难得看她有片刻空闲。

雨越下越大,敲打芭蕉叶,蓬蓬有声,叶片随雨点垂下又弹起,LED灯光照着湿润的水痕,之外便是深黑的夜色。渐渐饭香袭来。女主人起身揭开锅盖,将新熟的米饭捏成小团,放在几只高十几厘米、直径不足十厘米的小竹篮内。西双版纳盛产糯米。每每有人跟我解释,傣语中“西双版纳”意为“十二个税赋单位”或“十二采邑”,或说“版纳”意为“千田”,每种解释都与此地作为稻米产区的统治历史有关。当地糯米颗粒略长,比内地常见颗粒小而圆的糯米黏性稍弱,但香气远胜后者。女主人随手将一团糯米塞给我们一行中一位女同学,那孩子还在半梦半醒之间,不知道发生了什么,就这样错过了当天的早餐。

天还未亮,陆续有人步行或骑电瓶车经过村中道路,看身形都是穿着长裙的女人。走路的人一手打伞,一手提着篮子,只有头灯的一束亮光照进茫茫雨幕。我们到村庙时,雨势仍然不减,人们冒雨将白蜡烛投入一排小龛,又将点亮的蜡烛插入石槽(仪式上需要动烟火的地方仅此一处)。进庙前需脱鞋。台阶上的塑料拖鞋逐渐变多,许多款式相同,大约是流行风格,不知事后如何辨认。

大殿内铺有地毯,立柱四周放了一排高脚竹匾。先到的人自篮子里取出清洗晾干过的芭蕉叶,垫在竹匾里。食物、水果摆在芭蕉叶上,又往每个竹匾中放入蜡烛和纸币。眼见供品堆高,大殿里往来的人渐渐多了,但天亮前始终很少看到男性身影。一位老太太拎来许多塑料袋,从我身旁经过,放在竹匾旁,细看才知是各种现摘的蔬菜,数量着实不少,不知她如何拎上山来的。新鲜米饭、水果和蔬菜以外,大殿里又陆续增添了成袋的米、成桶的油、整包膨化食品。祖母或母亲带了未成年的少女,指导她们行礼如仪,有些孩子平时不穿傣裙,被紧窄的裙筒限制住双脚,迈不开步子,索性在大殿里跳来跳去,惹得众人发笑。

整个关门节上主导仪式的角色,从佛爷到村中耆老,无一例外都是男性,但更多男人更像是仪式的旁观者。佛爷诵经完毕,很多男人离开大殿,聚在寺外闲谈或刷手机。没有那些始终坐在大殿内的各个年龄层次的女人,难以想象仪式在过程和价值层面的完整性能够得到维系,更不用说世代传承了。

和内地许多著名古村落不同,曼远没有人口流出问题,人口结构完整。此前一天,我们在村委会前遇到一群打篮球的孩子,最大不过十三四岁,也许因为男女各自成一队,个个很倔强的样子。女孩们因为一位穿着拖鞋的投手高效率的投篮,始终保持着对男孩的压制。看了一会,我们下场打了两轮,气喘吁吁地请在场所有人喝了一轮汽水。此刻我试图认出那些打球的孩子,但人群中几乎看不到男孩子,而女孩子人数太多,我识人乏术,只好放弃了。

南传佛教文化圈里,男子一生中出家一段时间很常见。在教育普及的年代到来之前,这是一般人学习书写和其他书面知识的主要渠道。西双版纳的早期地方文献,几乎都以贝叶经形式收藏在寺庙里。终身出家的人当然并不多,经过几年寺庙生活,大多数出家人都会在成年之前还俗,过普通人的一生。我们所住民宿男主人少年时出家四年,有一天,我们说到这个话题,他从吊床上坐直身体,收敛起笑容说,出家期间如果能够依照戒律持戒和学习,自然有巨大的福报,但一旦不能持戒,也会有严重后果,甚至不如不出家。男主人强调出家最好年龄是10岁前,因为青春期未到,男孩子还不解情欲。但他出家时已12岁,且村寨里社会环境和生活方式已不能支持寺庙制度,僧人出门乞食时间与农业生产有冲突,小和尚便各自回家吃饭。出家一说,也就形同虚设了。如今小和尚主要在学校接受教育,仪式上也会偷偷拿手机出来看几眼,持戒的难度比从前大得多了。他有个乖巧漂亮的小儿子,还没到上学年龄,离开手机片刻,就忍不住哭闹,好像出现了轻微的戒断反应。这位父亲笑嘻嘻地看着他,脑子里一直想着出家的事。

在东南亚很多地方,南传佛教是地方社会权力结构中相当稳定的一个支柱。但不管怎样,曼远的出家人人数几十年来在不断减少,即便阶段性出家也不例外。在整个西双版纳南传佛教社群中,这不会是个例。

关门节前一天,我们去村庙拜访佛爷。有些老年妇女在打扫大殿,清洗竹匾。等候了片刻,一位中年僧人从大殿后的房间里出来,见殿外有陌生人,不由一怔。我解释了我们的来意,佛爷耐心听完,笑咪咪说了一通话。周围老太太见我们茫然,围过来叽叽喳喳解释道,佛爷外地人,听不懂你们的话。没有这些热心志愿者居间翻译,那天我们肯定没法拿到关门节的拍摄许可。我们没有问这位外地佛爷的生平,以及他是如何成为西双版纳这间村庙的住持的——那一定是个精彩的故事。历史并没有因为西双版纳是地球热带的北部边缘就停滞不前。在东南亚纵横交错的群山之内和之外,语言、信仰、经济活动和生活方式仍然像信风和澜沧江-湄公河的河水一样,以可见和不可见的方式在流动、渗透,不住交换。

【上海大学新闻传播学院非虚构实验室(NFLab)出品。采访拍摄:康一粟、穆丽德尔·扎肯、徐言、冯怡菲。剪辑:康一粟、穆丽德尔·扎肯。策划:汪伟、周叶飞、汪洋】

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司