- +1

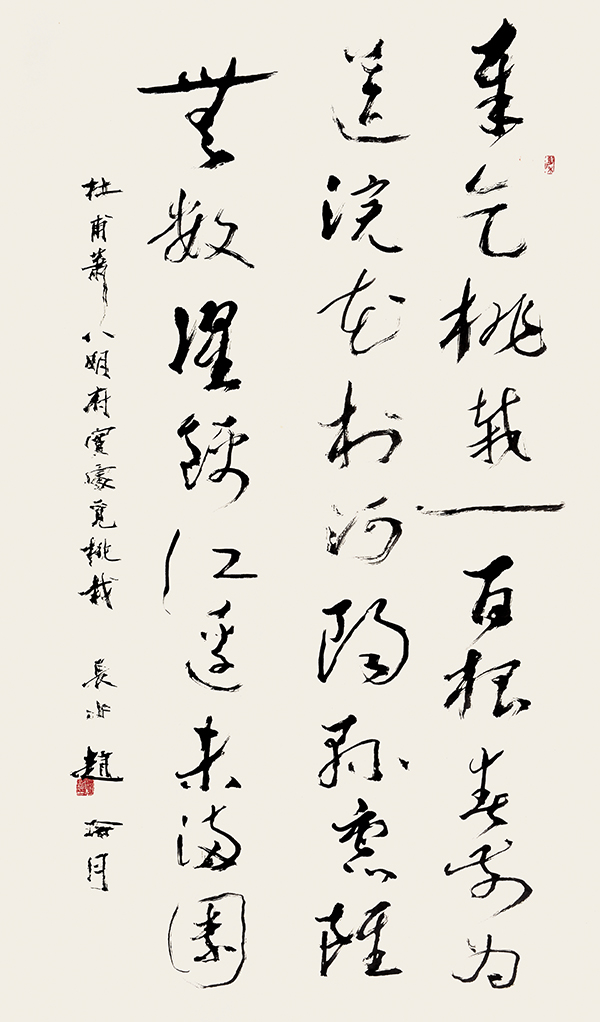

追忆|父亲赵冷月在书法上的三次逃离与“写给自己的字”

知名书法家赵冷月(1915-2002)是对当代书法影响较大的书法家,其晚年“‘丑’就是美”的艺术观和蓬勃的创作欲望使他在当代书法史上落下重重一笔。

由上海书画出版社与嘉兴博物馆合作编辑出版的《赵冷月墨迹大成》近日公开出版,澎湃新闻特刊发赵冷月之子赵明康追忆其父亲书艺人生的文章。文中提及赵冷月先生在追求书法道路上的三次“逃离”及“衰年变法”等,整理归纳了赵冷月先生的书学主张,“父亲认为自己的书法有两类:一类是‘写给别人的字’,另一类是‘写给自己的字’。他把那些‘写给自己的字’、自己满意的作品,都整卷保存,不愿示人。晚年的父亲声誉日盛,但偶尔也流露不为人识的孤寂。”

曾有十年时间,我常常陪侍在父亲赵公冷月左右,恰值父亲晚年书风突变的时期。父亲对我说:“暂且放下父子之尊卑,当作无话不说的艺友,一起来谈论书法。”我陪他聊天、谈艺,更多时候则是为他理纸、抻纸,看着他写字。

那时家中住房并不宽敞,用于书法创作的桌面较小,需由我站在对面帮他拉纸,犹如充当“书童”一般。父亲通常每天上午临写碑帖,午饭后稍作休息,便开始书法创作。令我记忆特别深刻的是,他喜好书写六尺、八尺整张或条屏,往往翰逸神飞地写完一二百个大字,我必须跟上他的节奏,调整走纸的快慢,经年累月也就配合默契了。未待墨迹乾透,父亲与我便一起小心抬纸出门,经由过道至电梯厅,摊于地上,以便能远观整幅作品,我们一同欣赏、评论,如不满意,随即毁弃,再回去重写,几乎天天如此,其情境如在眼前。

父亲说过,书道之难、难于攀登蜀道。他一辈子仿佛是为书法而生的。钱君匋和郑逸梅两位先生曾分别为父亲的书法集作序,父亲也曾有自序、后记,从中可以窥见父亲晚年书法探索与突破的概况。他也曾接受过访谈和总结过短文,言简意赅、较少长篇大论。在六十余年的书法生涯中,他系统研读书史、书论,而又时时进行质疑和思考;在临帖、创作并重的交替过程中深刻认知书法,他是“知行合一”的实践者。父亲相信书法作品本身是会“说话”的。作为家属,我仅记述若干片段、并尽力出版父亲的遗作,以待方家批评。

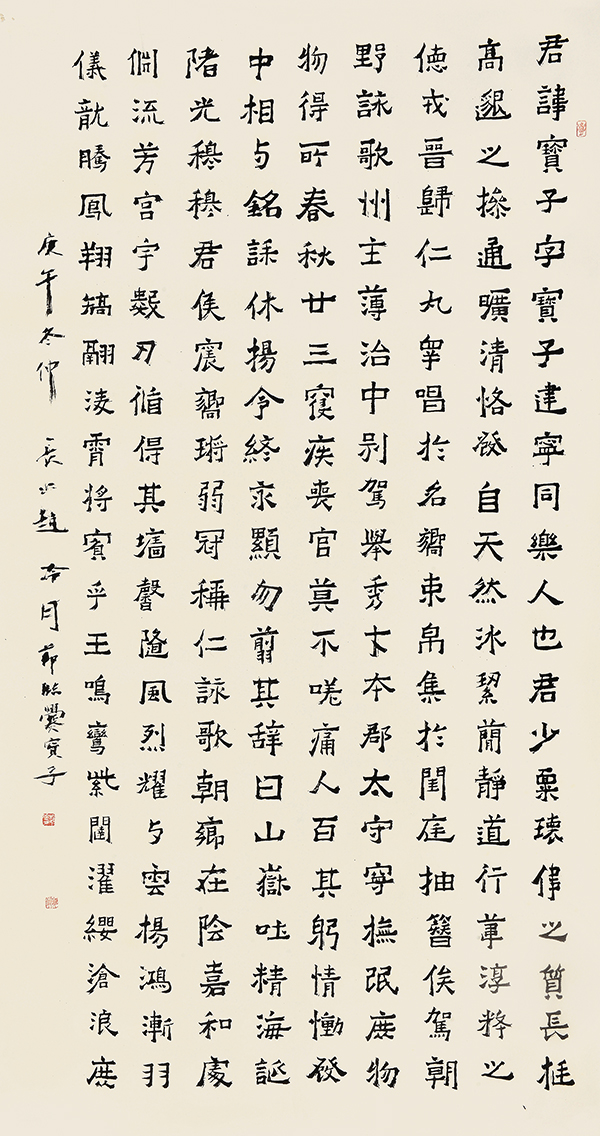

父亲认为书法“绳墨严谨”,不可“任笔为体、聚墨成形”;必须对传统的经典法书不断临习,掌握其法度,并从中找到可以生发和变化的契机。他不断告诫后辈,学书法开始时要从唐楷入手,横平竖直就是书法;专注于一家一帖,要写得“像”,能够“入帖”,尤其强调书法“笔法”的重要性,将是否掌握“笔法”,作为区别书家与非书家的基本要素。在掌握笔法的基础上,再掌握结字、章法和行气。在深入研习阶段,他尤其重视“学而能化”——书法研习不能拘泥于某家某法,更不能被既有的“法度”所困死,而应该广收博取、最终形成自家面目。父亲说过:“书道宜博采众长,遍临百家,令人不知所宗。”他对于各种碑与帖的特点和源流非常熟悉,强调“取法乎上”,他曾说过,宋代以下的书法不必去学,看看即可。鉴于此,我们着重选录了父亲晚年对数十种汉魏碑版的临摹之作,这类作品皆为首次集中出版。

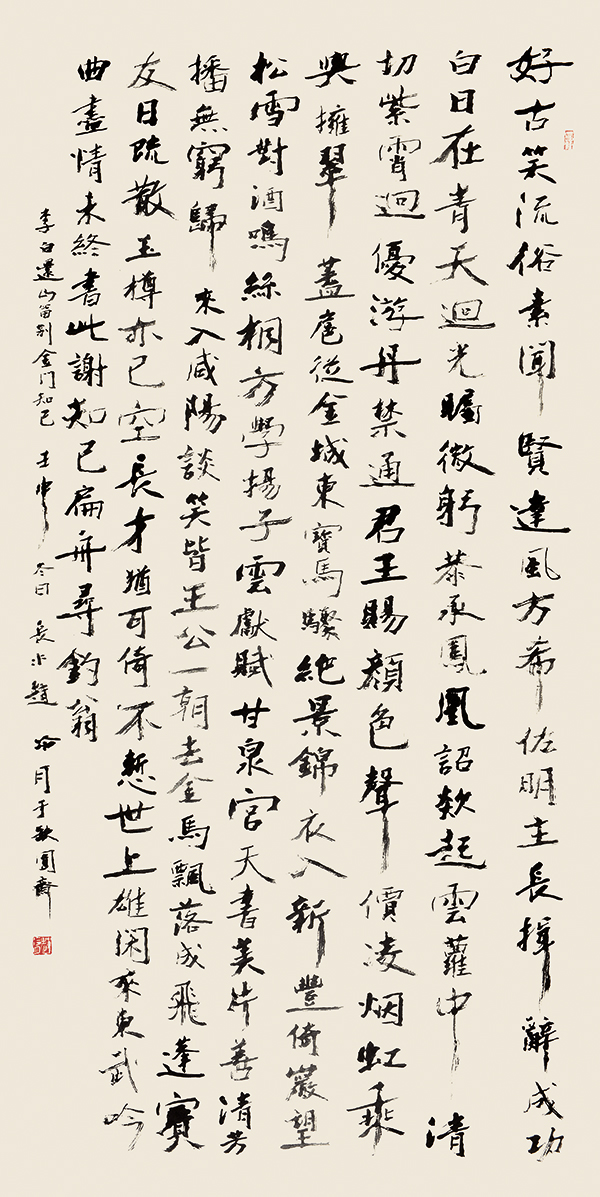

父亲曾笑谈,在他的学书过程中有三次“逃离”。少年时学祖父介甫公,几乎可为其代笔,年稍长即自觉地“逃离”祖父,回到“二王”和唐楷的路子上;青年时喜欢苏、米,尤其专注临习米芾书法,又惟恐染上“习气”,花了极大的力气从米字“逃离”出来;中年以后特别喜欢颜真卿,楷书能乱真,几乎被颜字“困死”,这次“逃离”极其艰难,凭藉其晚年对于碑学的深刻参悟,才侥幸洗脱颜书的“俗套”——这在颜真卿本身固然是创新自立,在后学者又何尝不是“枷锁”,因为艺术贵在超然脱俗、形成自己的风格面目,而不能被某家某帖“套”住。

父亲在书法艺术上不断进取,因缘际会,皆因有其丰厚的人生经历和高度的自觉意识。

首先,父亲虽然生逢乱世,除少年时曾罹患一次重病外,生活基本平安无忧,而其交游、见闻则非常广泛。青年时期即在嘉兴、吴中鬻字并设帐授徒,收入稳定。父亲为人宽厚、朋友众多,后来也未受到历次政治运动的直接冲击。他生活简单,对物质要求不高,平时对钱的概念极为淡泊,有了即买碑帖、字画,故而其碑帖收藏堪称宏富。退休后声誉日隆、广受尊重,书法润格收入颇丰,住宿条件也得以改善,母亲及我们众子女也给予他无微不至的照顾,故父亲可以心无旁骛,一生只专注于书法这一件事情。

其次,父亲中年移居上海,是他的人生的一大转折点。众多艺友、诤友,皆是识见高超的海上书画界的名宿,关良先生是他的挚友,艺术趣味十分相近。他与来楚生先生亦是至交,来先生曾先后为他刻十余方常用印章。父亲还与谢之光、方去疾、王蘧常、张大壮、翁闓运、朱屺瞻、钱君匋、王个簃、谢稚柳、陆俨少、唐云、程十发等先生有密切交往。海上艺坛的开放多元、兼收并蓄,为他提供了深厚的艺术滋养,与这些老朋友们谈艺论道,能直言不讳,互通有无、相互启发。父亲高兴起来非常健谈,往往着重讨论艺术之韵味、格调、器局等“形而上”的话题,犹爱与年青的书法同道们交流观点,并欣赏年轻人的敢想敢做,甚至会给自己带来激励。

再次,二十世纪八十年代的社会氛围总体上宽松、活跃、开放、求新。父亲的所思、作为,离不开他所处的特定的时代背景。在这样一个革故鼎新的历史时期,他率先提出要给书法艺术“松绑”,书法不应被“二王”帖学、晚清碑学等任何一种成熟的技法体系所彻底困死,他的这一思想,对于书法在当代的发展、演化,也具有启发意义。父亲晚年的书法独具个人面目和“新理异态”,但他并非离经叛道、刻意为之,仍是在传统书法范畴内的探索与变化。由于世事变迁而导致书法的传承出现了某种断层,在老一辈的海上书家中,父亲则相对年轻些,他无疑也承担了承上启下的作用。

百年以前,父亲的嘉兴同乡前辈沈曾植先生提出“碑帖融合、南北一家”的书学主张,影响巨大。由于二十世纪考古发掘的巨大进展,汉字书法形成和发展过程中的大量早期文字墨迹被不断发现和出版。父亲对这些书法史上前所未有的新发现具有高度的敏感性,得以上溯秦汉魏晋书法流变过程的各种铭文、简帛、石刻、残纸、墨迹等等,领会各种书体结构和书写趣味的变化,进而与他本已全面掌握的帖学和碑学手段进行反复淬炼融合。他突破帖学和碑学所固有的强大束缚,从这些处于书法源头的字形和墨迹中,感知其中所蕴含的前人未充分重视的丰富信息,并加以消化应用。

他的书法研习之路仍是从传统帖学入手、“由唐溯晋”。但凡成功的书家往往言必称晋,在其书法中得到一些“晋味”便止步自适,而父亲在六十岁以后即由帖学转向碑学,约七十四岁以后在碑版、法帖和简纸之间来回取法,求得“豪华落尽”的质朴和大雅之境。他不拘泥于“晋唐”成法,在书法创作中力图摆脱前人和同代人的影子、甚至摆脱自己原来的影子,不断地在变化中使作品的趣味和格调得到升华。因而他由“晋唐”这一千古不变的学书之路进入了传统书法之堂奥;晚年的父亲则不以“晋味”为终点,而是追根溯源,以魏晋筑基、融彙秦汉,全力追求疏放简远、典雅高贵的意韵,概而言之其书学思想可归纳为“书迹融合,汉唐一家”。

最后,也是最关键的一点,是父亲的高度自信和自省。书画之道,一旦成名便往往为声名所累,只想守住既有成就,通常周围人也是恭维居多、批评者少,因此,全凭自身的省悟,才能做到不落俗套、不自欺欺人。父亲谨慎自律,厚道质朴,直言无忌,近乎天真,然他在书法艺术的探索上却是极其“不安分”的,不断自我否定、“不结壳”。

父亲一直强调书法要有“清气”,以苏州邓尉“清、奇、古、怪”四柏比喻书法:其中的“清”是基础,这个“清”是清透、俊朗、劲健的意思,他也反复强调书法要“脱俗”, “俗”不是指低俗,而是指那种随人作计、了无新意的“俗套”。他常常对求教者说:“写字一定要胆子大,越是想写好、越谨慎,则越写不好;要敢写、放开写。如果觉得放得太开,还可以收回来再写,难道你还怕这纸和笔不成?”从表象来看,父亲的探索和突破近乎“百无禁忌”,但深入体察后可知,他的书法创作始终是有“放”有“收”的,可以写得“强横”,但同时也一定得“讲道理”。他始终遵循着传统的法度,只不过这“法度”已经被不露痕迹地“化掉”了。他是在传统书法的范畴内力图出新,而不是毫无来由的随意挥洒。

就创作态度而言,父亲是极其严谨认真的,在创作大幅作品前,必先酝酿、构思,常常在休息时也以手指画沙发扶手。每天上午临写碑帖的同时,也在为下午的创作做准备。进而从上午临写的某些碑帖中得到的“味道”,可以自然地渗入于他下午的书法创作中。他也留下了大量写在小尺幅边角纸料上的书法小品,极富天趣,这些多为他创作大幅作品前的构思创作小稿,選择其中满意的草稿,也落款、盖章后留下。可见他的书法创作不是率意而为,而是用心良苦、殊途同归。

父亲一旦提笔进入创作状态,便判若两人,充满激情。他反对刻意的摆布,不作须臾迟疑,享受心手相应的书写状态。整个书写过程也有某种“实验性”,为写成一件自己满意的作品,常常废纸无数,那些成功的作品皆为一气呵成,他自己都无法再行复制。他反对书法的程式化、美术化,认为尊崇“法度”不应被理解为回到“规范化”的汉字书写,那样不足以表情达意,他享受书写过程中那种活泼流畅的意兴。

高度变化的字形、随迹而化的谋篇布局,既是人力所为,更是妙趣天成,具有不可重复的“偶然性”。坊间有很多仿制父亲书法的赝品,多数是仿其七十岁以前的作品,然其晚年作品无法仿作,因为其中没有“成法”,找不到可资重复和模拟的“抓手”。

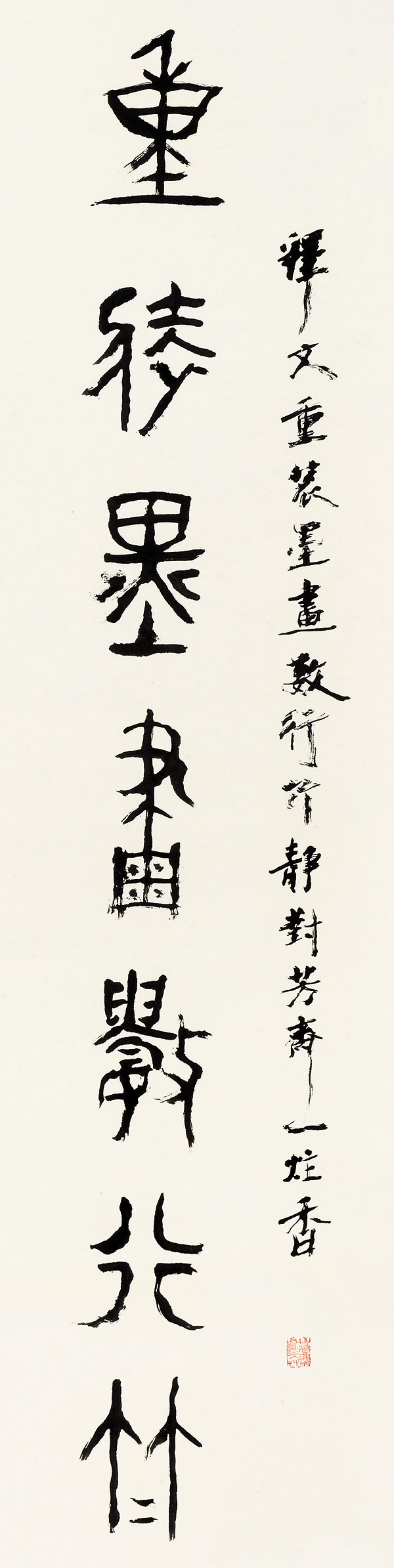

父亲曾说过“丑到极点即美到极点”,对这句话的正确理解,离不开当时的特殊语境,他的这一表述有强烈的矫枉过正的意图。在当时以流美的帖学为主体的书坛中,任何敢于越雷池一步的想法和做法,都有招致批评乃至责难的可能,即便在三十年以后的今天,对于他的书法观点和实践,书坛同道们虽不以为怪,但也未必都能理解,可以想见在当时他所面临的重重阻力。他仅以一己之力,毫不妥协、一意孤行。他所指的“丑”,并不是与“美”相对立的“丑陋”,而是指脱离世俗的“漂亮”、“工整”、拒绝浅薄的“好看”、“秀美”,全力追求一种厚、大、重、拙的壮美,甚至带些残缺的苍莽之美。

书法界一直认为父亲是“衰年变法”,他本人对这种说法并不完全认同,因为中国书法只有一种,古今文字书法有共同的源头,书法原本就没有新与旧之差异,只有个人风格和意趣的不同。他不是刻意地“为了变而变”,即便有所谓“变法”,也是熔冶各体各家的传统法度后,再陶铸自我性灵,自然而然地产生的“变化”。汉字由“书写”发展成“书法”,是在不断地为书法做“加法”,使汉字变得越来越精美细腻、技法也越来越複杂,这好比给“书写”本身不断地穿上了一件件华美的“书法”外衣。千百年来累积的外衣已变得十分沉重,如果去掉一些负担,回归质朴、简洁,直指人心、直抒胸臆,则又是一番新境界。当然,这“外衣”必须先得穿上,然后才有可能脱去。如果对于传统书法未曾登堂入室,或者求脱过早,则不得门径。必须先由“晋唐”进入传统书法堂奥,并经过长年的积淀和参悟,方可谋求出离与跳脱。

父亲六十岁以后退休在家,全部的时间投入书法研习之中。他每天上午四五个小时日课,从不懈怠。往往先从拙重、浑穆的碑版开始临写,稍作歇息,再临写轻快一点的法帖,互相交替。即使在其晚年,他也并未“放弃”帖学,仍时常临写颜真卿《祭侄稿》和苏軾《黄州寒食帖》。

父亲临帖,看似率意地以笔画纸,实则在着重感受其中的气息和韵致,而非描头画脚。他非常喜欢简牍墨迹,尤其喜欢西域残纸《李柏文书》《济白帖》,爱其天真、不做作。父亲反复观摩、意临,他不仅揣摩其“形”,还洞察其中生动的意趣,真切地体会古人“活泼泼的”书写意兴。对于简牍、敦煌书法和西域殘纸墨迹,父亲认为不可过多实临,因为这类墨迹的书写速度太快,其中的“法度”尚不齐备;简牍的率意快捷书写会使线条飘薄,必须有雄强的笔力纔能驾驭它;但可多读、多看,临写其大意,体味其中朴素、自然的“气息”。

父亲在书法艺术上的追求目标,是要做到“上下通会、镕铸古今、自出新意”。他对书法注入了毕生的精力和深情,在晚年仍自称:“我自有通会之感。虽然通会,却尚未能驰骋于书法的化境之中,是唯一的缺憾。”

有缺憾,便有追求。我想,对父亲来说,或许八十岁才是一个开端吧。因而,他的探索永不止步。父亲除了对汉隶北碑下过苦工夫以外,外界很少知道他对篆籀也有涉及,还创作了不少草书作品。他对汉字书法的整体演变烂熟于心。在他的作品中很难找到高度重復的字形结构,而是变幻莫测、随迹而化,字体的界限被无意间打破了,比如常常出现楷化的隶书,或带有隶意的楷书。每一个字的写法, 秉承服从章法布局的需要而随机应变。如果仅着眼于单一的笔画,或者以单字观之,时常感觉不稳,而通篇观之则生动自然。他遍临汉碑,于汉隶用心最多,研习《张迁碑》时间尤长。他在隶书书写的酣畅“意兴”上,明显地表现出简牍率真书写的意味:行笔简直、一气呵成,且不失堂正气象。他一改历来隶书写法的生涩、滞重,变得俊朗、爽健,“不与明清人争高下”,而自成一家。他曾长时间临习六朝碑志,楷书从北碑中求变化、力避板刻。行书用笔质直、古拙,而少婉转、缠绕。晚年喜作大字榜书,虽废纸无数,但也留下来一些得意之作。他认为大字榜书有其自身固有的章法,切不可用写小字的方法去放大了写榜书。常有斗方单字书法,配以小字长款,多录先秦六朝古文,生动有趣。他的金文、篆书作品在外界流传极少,辅以行书释文和落款,谋篇布局变化多端,为其晚年自娱之作。他曾反复临习孙过庭《书谱》,熟知草法,其篆法、隶法、楷法,虽不囿于某家某帖,常有变化或者杂糅,但均有其出处、绝不臆造。他写的每个字都有『情态』,让字在纸上“动起来”、“活起来”,赋予这些字以活泼的气息和旺盛的生命力。“异体同势”,不仅在书体上打破界限,在书写节奏和意趣上,也有各体书法间的融合,例如他的金文书写,采用的是行书的节奏,全凭雄强的笔力使线条沉着古穆;他的墨法也丰富多变,有意无意、随浓随淡,在大字榜书上尤其明显,其大墨海常年不清洗,新墨、宿墨混用。正是因为融彙各种书体、通古会今,方能自出新意、开书法未有之境。

当年书法界对其晚年书风的批评声音很大——他不辩解、不争论,只是不断地书写、尝试、突破。这一时期,父亲是寂寞的,又是快乐的。既然有人说『不好』,但又讲不出充分的、令他信服的理由,那么他就想着把他的作品留给后人去评价。那些言辞激烈的批评,不仅没有妨碍他的探索步伐,反而成为了一种激励——他只想写出更好的、能令自己满意的作品。他对自己的努力也有很清醒的认识:既然是在作探索,有成功,也一定有失败;在自娱自乐的同时,他也保持着强大的自信——“今人不必不如古人”。他的书法内容多出于古文名篇,诗词多来自陶渊明、李白、杜甫、白居易、王维、刘长卿、苏轼等等。父亲尤爱书写东坡先生诗词,他曾多次书写“目击道存”、“默悟通神”、“一灵独觉”。在苦于创作没有突破时,书写“骑牛觅牛”、“蚂蚁啃骨头”、“骑虎难下”,甚至写“一塌糊涂”,并张挂于其书桌对面——由此可见其心迹。他与晚年黄庭堅的感遇一致:“老夫之书本无法也。但观世间万缘,如蚊蚋聚散,未尝一事横于胸中。故不择笔墨,遇纸则书,纸尽则已。亦不计较工拙与人之品藻讥弹。”他晚年创作的那些带有探索性、自娱自乐的作品,不送人、不展出、不出版,而是自己保存,未有流散,客观上也导致书法界虽然称其“衰年变法”,但对他的晚年书风,其实难以窥及全貌。

他认为自己的书法有两类:一类是“写给别人的字”,另一类是“写给自己的字”。前者不能全然不顾及别人是否喜欢,后者则是自己的天性流露,带有”墨戏“的畅快。前者较受欢迎,后者则未必有多少人理解和接受。因此,他把那些”写给自己的字“、自己满意的作品,都整卷保存,不愿示人。晚年的父亲声誉日盛,但偶尔也流露不为人识的孤寂,他曾对我感叹:”我写这些字,已经过念头(过瘾)了,留给后人看吧。“

父亲曾有一则题识:”书道古来绳墨严谨,唯有志之士突破、自创一格。唐人鲁公创楷,自成一家;当代人视为不类,似为野耳;千百年后奉为一代之尊。“诚然,书法之难,难在”自成一家“。父亲对书法艺术的追求和探索,是热烈、纯粹、坚韧和超拔的,他晚年风格独具的书法作品已陆续得到展览和出版。我作为家属也深深体会他付出的心力、饱尝的甘苦。对其书法艺术而言,仍是一个可深入研讨的课题。出版这些作品,使之较为全面地公之于众,即是一种”呈现“——让更多的人能够看到这些作品,感受其墨迹和韵致,并作出真切的赏析和批评。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司