- +1

公元1027年:游牧文明真的比农耕文明更落后吗?

楔子

你好,这里是《文明之旅》。欢迎你,穿越到公元1027年,大宋天圣五年,大辽太平七年。

今年是宋仁宗即位、刘太后临朝听政的第6个年头了。这一年,大宋境内没有什么大事发生。如果非要找一件重要的事,那就是在今年冬天,黄河的决口终于被堵上了。这场水灾的波及面挺大的,有32个州都遭了灾。你想,北宋这个时候也就300个州,等于全国十分之一的地方都有灾情。

问题是,这是什么时候决的口啊?九年前。那为什么这么长时间也不堵呢?难啊。黄河决口,河岸一崩就是一公里长的那么大的口子。别说古人了,今天我们要是站在河岸上,看到大自然的这种规模的力量,也是棘手得很。一辆大载重卡车丢到这么大的口子里,洪水一卷,连影儿都没有了。宋代可没有挖掘机,翻斗车啊。那后来是怎么堵上的呢?这就是古人的智慧了。他们发明了一种叫“埽”(sào)的东西,“埽”字,就是土字旁加一个扫帚的“帚”。

这是个什么东西呢?简单说,就是用竹子编出一个框架,然后往里面填石头,就是古代版本的钢筋混凝土。问题是这个埽很大,有几丈长,抬一个埽,需要几百人或上千个人,然后丢到决口的位置上去堵水。那为什么需要那么长的时间呢?因为埽用的重要材料比较特殊,是一种芦竹,能长得特别高,但每年秋天才能长成一批,所以宋朝需要每年征收一些,攒了这么多年,这才攒够数量,把口子堵上。古时候干点事真难。人力和大自然相比,太渺小了,用人力堆出一个在规模上可以和大自然抗衡的东西,需要智慧,也需要时间。

那你说,有没有其他减少损失的办法呢?也有。

这次黄河是从南边一侧决口的,冲的都是今天河南、山东那些土地肥沃、人口密集的地方。所以,当时就有人提议,可以在黄河北岸决个口,让黄河改道向北流,穿过河北平原,在今天的天津入海,这样就能减少黄河决口的危害。

能这么干吗?不能。因为黄河往哪儿流,不光是一本经济账和民生账,还有一本政治账和军事账。

黄河从西向东流,横亘在华北平原上,那它就是阻挡辽朝骑兵南下的一道天然屏障;如果改道向北流,那宋朝就失去了这个天险。而且宋朝人费了很大劲儿在河北修的那些塘泊,也可能会被黄河的泥沙淤塞。这个方案,在军事上风险太大了。

你可能会说,咦?现在不是和平了吗?宋辽之间签订澶渊之盟,那是1005年的事,到今天已经22年了,一代人的时间都过去了,怎么双方还这么戒备呢?

当然啦!别看双方年年都有使节往来,皇家有个红白喜事什么的,都还互道慰问,宋真宗去世的时候,大辽的皇帝据说也是哭得死去活来。但这都是表面。双方嘴上都是兄弟,心里都是算计。

今年还有一件小事:五月份,宋仁宗皇帝过生日,辽朝专门派使团来道贺。宋朝的接待官员在排座次的时候,把辽朝使者排得很靠后。辽朝人不服气,说你们宋朝使者到我们辽朝,我们可没亏待,都当成是座上宾呀。现在我们来了,排这么靠后,不合适吧?宋朝官员听了以后,只能一通瞎对付,说这是真宗皇帝时候就定了的,改不了。

事儿本身都不大,但是你发现没有?表面平静和睦的宋辽双边关系,底下其实是暗藏风雷的。至少在大宋这边,任何一个决策,都要假设一下:对方万一翻脸了怎么办?任何一个动作,都要暗戳戳地强调一下:我才是正统、是华夏,你是蛮夷、是北狄,我要比出个高低,稍稍压你一头。说白了,这个大辽,虽然远在千里之外,但其实一直是大宋朝堂上一个巨大的、不能忽视的、而且是不怀好意的存在。

但是,你说宋朝这边,因为防备辽朝,特别愿意花功夫了解对手吧,也不是。在我手头这本书《宋史测度》里,刘子健先生就考证说,宋代不仅不重视契丹语的学习,甚至哪个大臣要是学了契丹语,还要贬他的官,觉得给大宋丢脸。

哎,有没有搞错啊?两个这么大的政权互相对垒,激烈的军事对抗随时都能发生,其中一方居然把自己眼睛蒙上,不想了解对方的情况,这不简直是拿国运当儿戏吗?

这就是宋朝这边的心态。第一,你的文明等级比我低。要不怎么你的经济、文化,各个方面都不如我呢?所以,你不值得我了解。第二,那为什么在军事上你又那么强呢?因为你野蛮啊。我秀才遇到兵,有理说不清而已。这么一解释,好像也说得通,符合我们的常识:一个文明人遇到一个粗人,打不过你,但我仍然可以看不起你。你听听,这套逻辑好像也确实能自洽。

但这通常都是一个大麻烦。每当我们对自己不满意的现状有了特别合理的解释,并且因此丧失了进一步去了解的兴趣,我们通常都是陷入了自己的视角难以自拔。我们这时候已经看不到全貌和真相。

隔了这么一千年,我如果真的穿越回去了,我如果有机会跟当年大宋朝堂的上上下下君臣们聊一聊,我特别想提醒他们:北方游牧生活真的像你们想象的那么不开化吗?他们真的野蛮吗?有没有一种可能,这只是你们的一种偏见呢?

哎,趁着今年天下太平无事,我们就把目光从中原农耕区的大宋朝移开,去北方的草原上吹吹风、透透气:看看我们中华文明的必不可少的组成部分——游牧文明到底是怎么一回事,从中原视角看待草原,从农耕视角看待游牧,到底会有多少误解和偏见。

游牧原始吗?

我们对游牧生活的第一个误解,通常就是觉得,它出现得比农耕生活更早。那接下来的推论呢?更早嘛,更原始的,当然要落后一些。其实不然。

游牧出现的时间,不仅比农耕晚,而且它就是在农耕基础上发展出来的。你可能会觉得奇怪了:一个是摆弄庄稼的,一个是摆弄牲口的,一个在南边,一个在北边,400毫米等降水量线,把两种生活方式截然分开,游牧怎么可能是从农耕基础上长出来呢?这是一个非常有意思的问题。

咱们先回到源头上来想一件事。你不觉得吗?农耕生活的存在,其实是一件很奇怪的事。我们的祖先得先有一个信仰:手头儿这点粮食,我要是能忍住不吃,我把它种到地里去,春种一粒粟,秋收万颗子,我耐心地从春等到夏,从夏等到秋,就能收获更多的粮食。那我就还得坚信,这块土地的产权是有保障的,中途肯定没人来抢我的,我才会这么苦苦地等啊。但是,在农耕时代的早期,怎么可能有这样的制度保障?祖先们凭什么有这样的信心?这太不可思议了。

所以问题来了:10000年前的第一批农民,究竟是怎么来的呢?

我见过过一个说法——农业不是被人类发明的,而是被上天恩赐的。农业出现的第一推动力,不是某个大聪明突然想通了某个道理,而是因为突然发现一片野地里长着一大片稻子或者是麦子。我们那些还在搞狩猎采集的祖先们,突然在野地里看到这么一大片能吃的草籽,爽!那还不赶紧收粮食,敞开肚皮吃啊?

一个人一个小时就可以搜集大概一公斤的草籽,那也就是说,一个三口之家家庭一年只需要工作三周,就可以打下全年的粮食,你说这种人有多幸福?但是,凡事都是这样,天下掉下来这么一场泼天富贵,就像那句茨威格的名言说的,“命运所有的馈赠,早已都在暗中标记好了价格。”

接下来会发生什么呢?既然已经习惯了吃粮食,也没有什么活儿干,那就拼命生孩子,孩子生多了,野生粮食不够吃,发现把吃不完的草籽种到地里,也能生产粮食,好像也不费什么劲儿,就种一点呗?你听听,这就踏上了一条不归路。在野生的稻谷的周围,农田开辟了出来,劳动量可就大大增加了,终究有一天,祖先们过上了脸朝黄土背朝天的农耕生活。

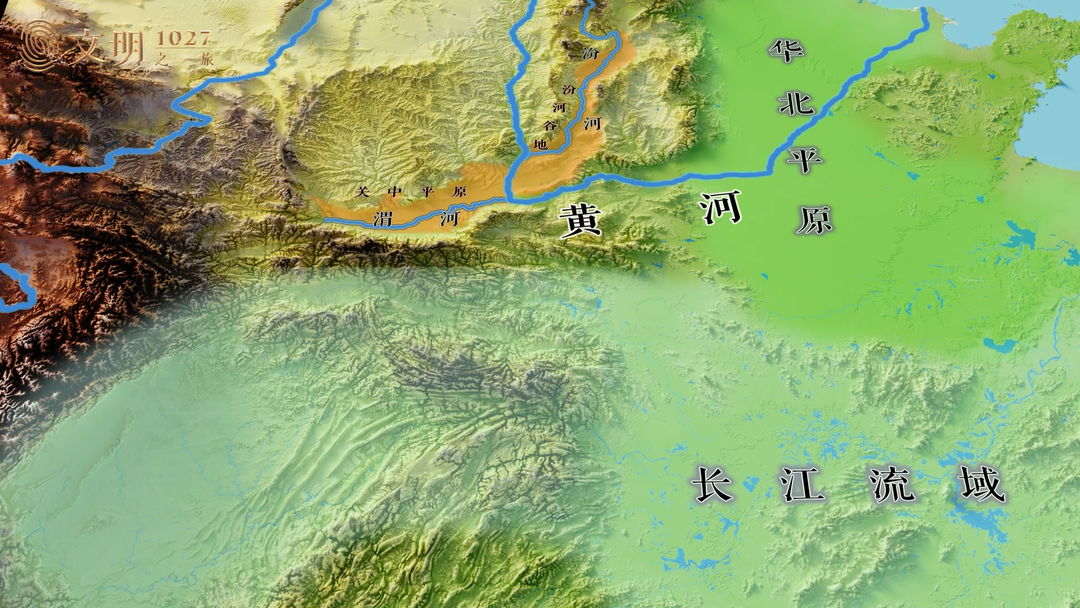

那再接下来会发生什么?孩子越生越多,周围的土地也都种满了,粮食实在不够吃了,怎么办?只好分出一拨人,给你们一些粮食做种子,你们走吧,找个地方自己种去吧。你听听这个猜想,《圣经》里的伊甸园的故事好像就是这么个寓言啊:上帝突然就造了一个吃不愁、喝不愁的地方,把亚当、夏娃搁在这里面,然后因为某种原因,老天爷不高兴了,把人类撵走,然后大家就只好过上了四处流散的苦日子。苦确实是苦,但是农耕文明伟大的扩展过程也就开始了。就在过去的几千年里,我们是眼睁睁地看着中华农耕文明,从渭河、汾河几条很有限的河谷地区走出来,渐渐地向华北平原,向长江流域一点点地扩散。

但是这些离家出走的祖先,只有继续农耕这一条路吗?不啊。这个时候,文明已,经准备好了两个发展方向。农耕是一个方向,游牧是另一个可行的方向。就拿中国来说,在北方的草原地带,游牧生活的条件也已经具备了。

最开始,是定居的农耕生活,有了剩余的食物,人类才开始饲养牲畜。这大概是公元前7500-前6000年的事儿。又过了五六千年,到公元前2000年-前1000年这个时间段,也就是夏朝、商朝所处的那个时代,有一波人说,得了,我们也离家出走了,但我们不要种子了,我们要牲口。这才有了去草原上讨生活的游牧民族。你看,说到底,农耕和游牧,中原和草原,都是当年分家的兄弟。

但是请注意,游牧民族这个堂兄弟在出走的时候,需要的技术条件其实是更高的。

首先得有马。马这个物种,如果不考虑战争,对农耕生活其实用处不大。论力气,不如牛,搞运输,不如驴。就拿马和驴的对比来说,驴的优点可就太多了,更好养、不挑食、不容易生病、耐力强、能走地形复杂的路、性格相对温顺。

那马呢?几乎是唯一的优点就是跑得快。在平地上,驴最快50公里每小时左右,而马最快可达65公里每小时。所以,人类最早驯化的是驴,大概距今7000年前,马要晚1000年,是距今6000年前才驯化的。但是,如果没有马,游牧生活就不可能。在古代,人只有骑着马,才可以控制一大群牛羊。

除了马,还得掌握金属冶炼技术,能用金属制造武器,游牧民族才能去打猎,去保护牲畜,去抢别人,同时也防止别人来抢自己。这就得说说青铜器了。

对比一下:在农耕地区,你最熟悉的青铜器是什么?是商代的鼎啊、尊啊、爵啊,都是些这些祭祀、礼仪场合用到的礼器。当然了,青铜礼器,也是潜在的兵器。对啊,请大家来看看,我有这么多青铜,转脸我就能把它们做成兵器去打你们,就问你们怕不怕?所以,青铜礼器,本质上起到的也是一种武力威慑作用。商代青铜器还有一些是兵器和车马,但考古发现的农具就比较少。

但是北方游牧民族不同,青铜器反而是应用普遍的生产工具,比如给马用的马具,切割羊皮羊肉的匕首等等。如果你有机会去鄂尔多斯博物馆,建议你去看看那里游牧民族的青铜器展,最早也能追溯到3000多年前,也就是商代早期。也就是说,农耕民族最要拿青铜器当礼器、当兵器的时候,同一个时期的游牧民族,人家的青铜器,主打一个实用。当然了,那种工艺的精美程度,可能会让你觉得有点意外。

好了,有了马,有了青铜工具,游牧民族的兄弟终于可以单过了。刚开始,在中国北方,农耕和游牧两种生活状态,其实是掺和在一起的。但是渐渐地,以长城,也就是400毫米等降水量线为界,游牧民族就跑到北边去了,而农耕民族则完整占据了南方。

有人就拿这个事实来说,你看,还是农耕民族的文明程度高吧?要不温暖的、降水量大的好地儿都被农耕民族占了呢?游牧民族都被赶到了北方的苦寒之地呢?

这也是一个误解。

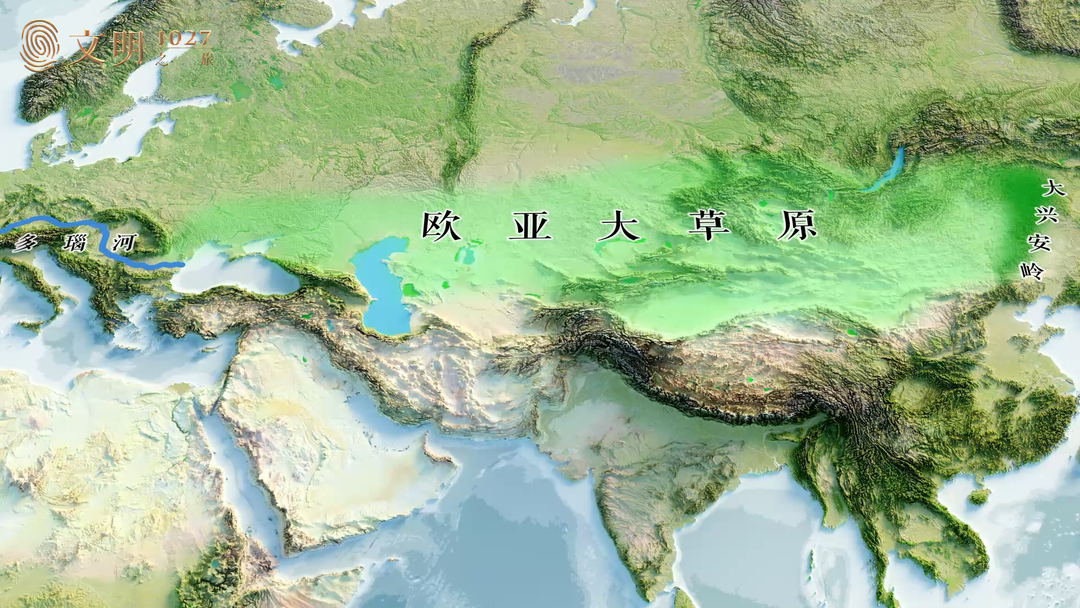

你不妨打开世界地图看一下:整个欧亚大陆的中央偏北的地方,有一大条欧亚草原带,从欧洲的多瑙河下游一直延伸到中国东北的大兴安岭,上万公里长。如果你有一支马队,你就从大兴安岭往西跑,虽然沿途也有山脉,但是山不是很险峻,山脉中间也有可以穿越的通道,你就痛痛快快地跑吧,你甚至都不需要为马准备饲料,随处都是草场啊。你要是有劲头儿,可以一直跑到欧洲。一路上都是熟悉的景色,跟自己差不多生活习惯的人,你不会有什么陌生感。

好,你也可以换一个方向,带着马队从北往南跑,从今天北京附近往杭州一带跑,那就难喽:不过1500公里的路,你光要跨过的河流,就有海河、黄河、淮河、长江、钱塘江,一条条大河拦在路上,而且从北往南,一路上气候、植被不断地发生变化。你一边走一边要面对完全陌生的挑战。

那么请问,你要是游牧民族的兄弟,想要摆脱农耕生活,你选哪个地方生活?当然是北方嘛。欧亚大陆的北方草原带才是游牧民族命中注定的生存空间嘛。而且一旦一些大型动物,比如马、牛、骆驼驯化成功后,草原就变得更诱人了,因为这些动物可以作为草原上的运输工具,甚至可以和人类一起并肩作战,让狩猎变得更加有效率。这个时候,游牧生活就正式诞生了。你看这个过程:不是有了草原才有了游牧。而是游牧的人当初选择了北方的草原。这个因果关系,是不是跟我们想象的不太一样?

游牧简单吗?

刚才说的是农耕和游牧刚刚分手时候,也就是公元前2000年左右的情况。那各自演化了一段时间之后呢?游牧是不是就要比农耕文明水平低一些了?

如果非要用文字的标准来衡量文明的话,可能确实是如此。中原地区的传世典籍非常丰富,历史记载数量又多连续性又好。而草原呢?他们有文字,差不多得等到唐朝的时候,才有了突厥文,契丹文、西夏文、女真文,而且传世的文献非常非常少。这个差距不是很明显吗?

但问题是,这样的比较是不公平的。

农耕生活需要文字,是因为它需要非常复杂的组织技术,也就是官僚制,而官僚制就需要发达的文字技术来塑造共识、传递命令和沟通信息。而游牧生活呢?游是它的底色,逐水草而居嘛,不需要那么高的组织水平,对文字的需求当然也不高。

但是,如果比较两种生活形态的知识含量,游牧可一点也不低。我们来简单地捋一下。

农耕民族的命根子是土地,而游牧民族的命根子是牲畜。土地是死的,牲畜是活的。那你说游牧这种生存方式,需要的知识量能小么?一头牲畜,选种、阉割、分群、交配、接生、治病,每个环节都是大量的知识,而且是变动不居的知识。

而且,游牧民族要对付的,还不仅是牲畜的个体,马、牛、羊,都是群居动物。怎么利用好头羊、头牛,以及动物群落里的关系来管理它们,这也是精巧的技术活儿。

牲畜养大了怎么用,又是一大坨知识。这里顺便解释一点,很多人可能误以为游牧者放牧,养牛养羊是为了吃肉。其实,古代的游牧者吃肉的机会很少。为啥?因为对游牧民族来说,牲畜就是把草转换成乳制品、皮、毛、牛羊粪的转换器。吃牲畜,就相当于农耕民族吃种子,或工人变卖机器。所以,只有在牲畜死了或太老无法转场时,或者打猎有收获的时候,游牧者才有机会吃肉。这种机会并不多。那放牧牛羊是干什么的?是要它们的奶、皮、毛、粪啊。这后面又是一大套技术,怎么挤奶,做奶制品,怎么鞣制皮革,怎么剪毛、做羊毛毡,怎么收集牛粪做燃料等等。你看,复杂吧?

这还没完。牲畜的种类那么多:养羊是最经济的,羊肉、羊奶、羊皮、羊毛、羊粪,浑身都是宝。但是羊不能负重啊,搞不了运输,拉不了帐篷,所以还要养牛,牛的耐力好,可以用来拉车。另外,最重要的,游牧民要快速移动,放牧,或者及时地沟通信息、躲避危险、甚至打仗,还要养马。但是,养马需要更多的草地,产肉、产奶也少,繁殖也慢,所以养马是不经济的。那么请问,你一户人家到底养多少羊,多少牛,多少马?这里面又是一大堆学问。

养的时候,牲畜之间还要配合。比如养羊,要养一点绵羊,也要养一点山羊。为啥呢?因为绵羊吃草不太移动,就那么紧着一片草地啃。要是在绵羊群里混一些山羊,山羊就能领着绵羊缓缓移动,避免过度伤害草场。还有,同样是吃草,要先让牛和马吃,然后再让羊吃。为啥呢?因为牛马吃草的位置比较高。牛马吃过了,羊还可以吃底下的。而羊是直接啃草根,它们要是吃过了,牛马就没得吃了。

这说的还是原地放牧的情况。游牧民族,你还得游啊。一旦游起来了,游的目的又分成两种:一种是趋利,水在哪里?草在哪里?另一种,则是避害,躲避灾害。

有句话,叫“家财万贯,带毛的不算”,就是因为草原上的灾害太多了。主要是白灾、黑灾和黄灾三种。白灾就是雪灾。只要地面的积雪厚度超过15公分,牲畜就吃不到草了,一死一大片。黑灾呢?正好相反,是降雪不足带来的。冬天草原上主要是靠降雪带来饮用水,没有水,牲畜也是要死。黄灾,其实就是沙尘暴。会导致牧草枯死,牛羊挨饿,最后也是大片死亡。除此之外,还有蚊灾、鼠灾、狼灾等等。

趋利避害,最重要的是什么?这也是和农耕民族有很大不同的地方。农耕主要靠经验,因为就在这个地方,就在这一亩三分地的范围内,就这么有限的几种庄稼,对付各种意外情况,靠代代相传的知识也就够了。但是游牧生活就不一样了。他们要想做出正确的决策,更重要的不是固有的经验,而是动态的信息。

游牧者对信息的需求是非常饥渴的,有点像战场上的将军。什么天气变化、草场情况、各家人转场的位置、周围狼和其他野兽的活动,牲口的病害,人员来往情况等等,他们都要了解。所以,为什么草原上的人那么好客,从源头上讲,本质也是为了打听信息。

我看过一个资料说,一位牧民的活动范围都是以200公里为半径的,这一区域内哪里有草场、哪里有水源他都知道得很清楚。那对比一下,一位农民的生活半径是多少呢?大约是在5公里。社会学家曹锦清研究浙北农村时得出结论,一般农民的婚配范围不超过5公里。一个是200公里半径的圆,一个是5公里半径的圆,面积相差1600倍,你说,游牧者和农耕者,他们的信息探查能力谁更强?

说个真实的例子,你感受一下,我们节目的策划人,有一次在草原无人区拍片子。第一天去了一个镇子,第二天到了100多公里以外的无人区,有个废弃厂房,架机器取景的时候,你猜怎么着?厂房里出来一个大爷,问他们是不是昨天在镇子上拍东西。你看,镇子上来了几个外人,第二天,100多公里以外的老头都听说了。要知道那可是无人区,基本是没有手机信号的,但在草原上,消息跑得就是这么快。

更进一步地说,游牧者的这种信息能力,又让他们天然扮演起了技术传播者的角色。就拿中国来说,从西亚那边传过来的冶铁、小麦种植和马车技术,都是先从西亚传入北方草原,再从北方草原传入中原。

这么给你一捋,你应该不会再觉得,游牧生活和农耕生活,文明水平要差很多了吧?

我看过一个有趣的说法,心理学者梅若李·亚当斯说的,他说,文明不同,是因为隐含的问题不同。农耕文明的隐含问题是:我们怎样才能把水源引到身边?而游牧文明的隐含问题是:我们怎么才能找到水源?你看,问题不一样,答案当然就不一样。更重要的是,问题不一样,我们就很难把他们各自的答案放在一起,再去强行分出一个高低优劣了。

游牧野蛮吗?

刚才我们想证明的是:游牧生活虽然文字并不发达,但也有很高的知识含量。那好,接下来就还有一个问题:游牧者是不是更野蛮?

咱们读中国史书的人,很容易有这样的印象,感觉上北方的游牧民族,动不动就越过长城,挥师南下,烧杀抢掠,旋风一样来,旋风一样走。更过分的是,还不讲信用,就拿汉代来说,明明说好了和亲的,汉家的公主也嫁过去了,怎么还是持续不断地来骚扰边境?很容易就解释成,太野蛮了,完全是不讲理,没有规矩和秩序嘛。

的确,中原的农耕民族,很早就形成了一整套大大小小的规矩,所谓君君臣臣父父子子,每个人都有自己的位置,每个位置上的人在每个场景下都有明确的行为规范。这套秩序看起来井井有条。

中原地区之所以形成那一套秩序,说到底,是因为家家户户的生计都捆绑在固定的耕地上,你跑不了嘛,国家征税的成本很低,这样就能用强大的中央财政来供养一个庞大的官僚机构,形成一种自上而下的秩序。

但是在草原上,这一套就行不通了。家家户户都在移动游牧,天地那么大,国家能找谁收税去呢?没有税收,就养不起官僚体系,国家对老百姓的控制力就弱。

就拿汉代和亲这事来说,很多时候,真不能怪匈奴单于不讲武德,出尔反尔,而是匈奴的组织结构决定了,单于根本做不到对全部族人的令行禁止,就算他自己全心全意想做汉朝皇帝的女婿,也约束不住所有大大小小的匈奴部族。所以和亲搞得好,最多可以避免匈奴暂时的大举进犯,但根本免不了时不时的局部骚扰。

但是,你可别觉得草原上就是一盘散沙,游牧民族其实另有一套秩序,甚至,他们为了捍卫这套秩序,采用了相当残酷的规矩。

历史学家罗新老师的《黑毡上的北魏皇帝》,里面就提到了一个非常奇怪的风俗。北方游牧帝国在选择首领可汗的时候,是这么干的:先由重要的大臣用一块黑色的毛毡抬着候选人,按照太阳运行的方向,也就是顺时针的方向,旋转九次,每转一次,新可汗都要接受大臣们的叩拜。然后,新可汗会被扶到马上去,大臣们用一条丝巾勒新可汗的脖子,勒到他快断气的时候才停下来,直接问他要在可汗的位置上干几年。这个时候,新可汗被勒得头昏脑涨,神志不清,就会迷迷糊糊说一个数字来。大臣们就记下来这个数,将来好做验证。这个新可汗要是在这个数之前就死了,那还好,如果到了时间还没死,那么就要杀掉他,这是对他的惩罚。

为什么这么干?因为草原上大大小小的部落,谁也不服谁,凭什么你做可汗?现在好了,这个人是被丝巾勒脖子,在窒息状态下说出来的话,这就相当于老天爷通过他的嘴说出来他做可汗的时间。既然老天爷发话了,我们就遵守吧。不过,你到了承诺的时间,就一定要把位置让出来了。

罗新老师接着做了一个非常大胆的推测,大辽的开国皇帝耶律阿保机就是这么死的。

根据《辽史》的记载,公元924年7月的一天,阿保机突然召见了皇后、皇太子以及一些大臣,跟他们说,自己到第三年初秋时节就会死去。然后说,自己还有两件事没完成,既然时间这么紧,咱们赶紧出发吧。然后阿保机在当天就率领大军出征草原了。果然,到了第三年,公元926年的8月份,辽太祖耶律阿保机在灭掉了渤海国之后,在班师回朝的途中驾崩了。

哎?他怎么说得这么准?说自己啥时候死,就啥时候死?

罗新老师的推断是,这既不是什么寿终正寝,也不是什么神奇的预言能力,这就是自杀。

按照前面说的草原传统,耶律阿保机在924年说的那番话,说自己三年之后就死,不是预言,而是一个郑重的政治承诺。我只要把灭掉渤海国这件大事办了,我就死。好了,时间一到,他决心兑现承诺。

那你说,他既然大功告成,也大权在握,就不能不死吗?耍个赖就过去了?

耶律阿保机这么干,很可能是有一件更大的图谋,这是他的一次自我牺牲。说白了:我好不容易让这个国家欣欣向荣,我也把政治异己分子铲除得差不多了,我为契丹人立下这么大的功劳,我还是按照承诺去死,我就一个交换条件,我死之后,王位就不要再像过去那样轮流坐庄了。就在我耶律阿保机这一条血脉中父死子继。

要知道,王位父死子继,这可是南边农耕民族的传统,在草原上原本是行不通的。但是耶律阿保机通过自己的死,换来了当时契丹人对这种新规则的承认,从而完成一个草原游牧国家向一个中原式政权的转变。

这当然只是罗新老师的一个学术猜想。我们之所以要聊这个故事,是想说:草原游牧社会,自有它的一套规矩,这套规矩和农耕社会不一样,它不是靠庞大的官僚体系、有力的中央财政、强悍的社会管制能力自上而下建立起来的。草原的规矩,源自于一种超越性的力量,源自于每个人的内心直接和上天的沟通,是一套淳朴的、本真的规矩体系。

而且,在耶律阿保机这里,我们不仅看到了残酷的草原规矩的样子,也看到了草原和中原两套规矩体系互相打通、彼此融合的电光火石般的历史契机。

今天这期节目,我们讲了一个比较抽象的话题:对游牧文明,我们究竟有什么误解?

讲完之后,不知道是否能给你留下这么一个印象:草原游牧文明,不仅不比农耕文明落后,而且是一种有着独特的生存、生活逻辑的文明形态。它精悍、活泼、淳朴,和农耕文明的柔弱、沉静、精细互为镜像,是中华文明的一个很重要的组成部分。

这也是中华文明可贵的地方,它内涵了多种文明形态,也就是多种人类的问题意识。中华文明里,不仅有江南的小桥流水,中原的慷慨悲歌,也有草原、大漠和雪域的苍天大地。有了如此丰富的内在组合,每当我们的文明在遭遇危机的时候,总会有再次激活它的资源。汉朝时的匈奴、魏晋南北朝时期的鲜卑、隋唐时期的突厥,大宋朝面对的契丹女真和蒙古,一次次地把塞外的漫天大雪卷入到中原王朝的庭前阶下,让中华文明重新抖擞振作。

这就像著名历史学家陈寅恪先生说的一句话:“盖取塞外野蛮精悍之血,注入中原文化颓废之躯,旧染既除,新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。”

中华文明哪是什么用几个简单的标签就能概括的存在?始终向外展开怀抱,始终等待新鲜血液的涌入,始终期待对自己的重塑,这才是我们的文明一路走来,弦歌不绝的从容姿态,这才是我等后辈为它骄傲的原因。

好,我们下一年,1028年再见。

参考文献:

(宋)李焘撰:《续资治通鉴长编》,中华书局,2004年。

(元)脱脱等撰:《宋史》,中华书局,1985年。

(汉)司马迁撰,(南朝宋)裴骃集解:《史记》,中华书局,1982年。

(元)脱脱等撰:《辽史》,中华书局,1974年。

(清)厉鹗撰,孔祥军等点校:《辽史拾遗》,浙江古籍出版社,2019年。

郑也夫:《文明是副产品》,中信出版社,2015年。

王明珂:《游牧者的抉择:面对汉帝国的北亚游牧部族》,上海人民出版社,2018年。

陈寅恪:《金明馆丛稿二编》,上海古籍出版社,2020年。

王明珂:《华夏边缘:历史记忆与族群认同》,上海人民出版社,2020年。

罗新:《黑毡上的北魏皇帝》,上海三联书店,2022年。

刘子健:《宋史测度》,中华书局,2024年。

(美)拉铁摩尔著,唐晓峰译:《中国的亚洲内陆边疆》,江苏人民出版社,2010年。

(美)狄宇宙著,贺严等译:《古代中国与其强邻:东亚历史上游牧力量的兴起》,中国社会科学出版社,2010年。

(美)巴菲尔德,袁剑译:《危险的边疆:游牧帝国与中国》,江苏人民出版社,2011年。

维舟:《游牧生活对历史的影响》,专栏文章。

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司