- +1

如此城市|京沪双城记:对话马岩松、金宇澄、祝羽捷

北京与上海,是中国最重要的两座城市。它们的故事是属于中国人的双城记。

作家金宇澄,生于上海,经历浮沉,对海派文化有着深刻的理解,对“旧”情有独钟。他在《繁花》中表示,“文学和建筑学是相通的”——都是“人学”。

他遗憾,三十年前上海外滩江堤的情人墙如今已没了痕迹,“哪怕保留一小段都好”,人来到一座城市,最先映进眼帘的是这里的建筑、空间,其背后有着城市与人的故事、精神与记忆。

建筑师马岩松是老北京人,他同样感慨城市化带来的变化。“小时候,每次跟奶奶吵完架,我就会离家出走。出走的路线一般是从王府井大街先跑到长安街,随便上一辆公共汽车,顺着长安街往西坐几站,到西单下车,再走回我爸妈家。当时长安街只有这么一条公交线路,所以城市对我来说就是一条线,线的两个端点是藏在隐秘的胡同里、被叫作‘家’的小空间。”

马岩松记忆中,童年由景山、北海、胡同组成的北京城仿佛“游乐园”,“建筑是历史与文明对话所产生的语言。如果一座城市的文化可以允许独特而多样的建筑出现,那么这些建筑也就会成为这座城市的魅力所在。”

本期如此城市由祝羽捷担任嘉宾主播,联合上海图书馆,跟随金宇澄、马岩松,与建筑师、作家在城市中漫游遐思。

“从北京到上海:城市的漫游与哲思”对谈 ©上海图书馆东馆

——本期嘉宾

祝羽捷:马岩松是地道的北京人,而金老师,从他的作品《繁花》就可以看出,是一位地道的上海人。《二十城记》第一章描写的北京给我留下了深刻的印象。马岩松提到,他对北京的理解源于儿时一次与家人闹别扭后的离家出走。正是那次小小的出走,让他第一次用自己的身体去感知这座城市,体会到了它的尺度。作为土生土长的北京人,您对北京这座城市有着怎样的情感?

《二十城记》 马岩松 著

马岩松:以前有人问我最喜欢哪个城市时,我会毫不犹豫地说是北京。但现在,我发现自己喜欢的东西似乎越来越少。不过,要是问我是否愿意搬到其他地方居住,我也很难下定决心。对我来说,北京仍然有着特殊的意义,这份情感与我的记忆紧密相连。

小时候,我觉得北京就像一个巨大的游乐场。那时的北京主要是由胡同和四合院组成的,不像现在的城市那样经过整齐规划,功能划分明确。当时的北京更像是一个巨大的村庄,到处都是平房。记得有一部电影叫《邪不压正》,里面有孩子们在屋顶上奔跑的场景,这让我想起了小时候爬树、爬房顶的日子。那时的房子本身并没有太多特别之处,但发生在其中的故事却多种多样。院子里不仅有自己的四合院,还有大杂院,那里住着许多邻居,形成了复杂而又温馨的社会关系,有点类似于现在的里弄胡同,总是充满了各种有意思的故事和回忆。

©《邪不压正》

那时候感觉城市中有许多空隙和角落,转个弯就能找到一个隐蔽的地方。作为孩子,很容易就能找到一个适合自己的小天地。

但同时,北京也有着著名的景点,比如景山和北海公园,它们位于城市中心,非常便利。在那里,你可以游泳、划船、爬山,这些活动像被直接嵌入到城市生活中,自然与城市的边界模糊了,在这里既能亲近自然,也能融入人群。在自己的住处还能找到未曾探索过的角落,总有一种新鲜感和探索的乐趣。

祝羽捷:您已经在很多不同的城市进行过建筑设计,但回到北京做建筑总会有一些特别的考量。我记得之前听过您对北京建筑与规划的一些设想,这些想法充满了理想主义色彩。

一方面,您提到了山水关系,这是钱学森等人提出的概念,强调人与城市之间的最佳关系应该是人与自然的和谐共生。另一方面,我记得您在书中也提到过,中国传统建筑非常注重“空”的概念,即重视负空间的设计。我们不会简单地将建筑置于场地的中心位置,而是会留出足够的空间供人与自然互动。

马岩松:然而,有些东西让我感触颇深,却在现代城市化进程中被遗忘或抛弃了,比如四合院和南方的园林,它们体现了人与自然的关系。四合院的院落不一定很大,但有树、有天空、有土地,这与西方建筑无论是古典还是现代的风格截然不同。在西方,建筑通常以房子为中心,旁边可能有个花园来欣赏自然,表达对自然的喜爱。

北京四合院 ©搜狐网

东方人似乎更善于将自己的精神延展到自然中,从而获得自身的价值。他们在想象这些场景时,看到自己在世界中的位置和与他人的关系,建筑也因此具备了一种精神性。提到北京城,我曾经觉得它像个游乐园,但后来发现它也有精神层面,城市中有这些元素,我对它怀有感情,它承载了人与自然之间美好的关系。

然而,如今的城市中,这种关系却少了许多。现代城市大多延续了西方的思路,中国的城市化也不过三十年,基本上是模仿美国,建高楼、修大马路,为汽车而建城市。当我们谈论生态公共空间时,意识到相比过去确实失去了很多。即便建了许多公园,与具有精神性的山水相比,仍有很大差距。

石库门是独特的中国建筑,而如今却不再有类似的创意

金宇澄:上海的石库门非常独特,只有在上海才能见到。一般人来到上海,看到石库门就会知道来到了上海,北京则是四合院,各种大小的四合院。实际上,这些石库门最初设计时,每一户都有独立的门牌号,楼上楼下原本只住一户人家。这种情况是在上海八·一三大量难民涌入租界后形成的,出现了二房东、三房东,一个石库门里住了七八户人家。

石库门建筑更接近于江南传统二层楼的三合院或四合院形式 ©上海通志馆

因此,上海人常被批评说小气,我想这是因为在这种狭小的空间里,人们不得不与他人清晰地区分各自的物品。在混居的楼上楼下立体空间里,任何东西都不能乱放。哪怕是最小的一块地方也要弄得井井有条,以便能够自给自足地生活。传统的中国民居,不论是北方的还是南方的,空间都非常宽敞。

我曾问过同济大学的老师,我们是否还能设计出一种适合当地特色的民居?我在马岩松老师的新书中也读到,对于设计师而言,民居设计是最难攻克的难题之一。我记得五六年前,国内的一个设计机构邀请了一些设计师到江西或湖南的一个山区设计各种类型的民居。

但我看到的设计图纸或现场作品,总觉得难以推广。因为在当今这个强调个性的时代,设计师们往往像艺术家一样,想要创作出自己的作品。但一旦涉及民居设计,这个问题就变得复杂了。这对我来说是一个困惑。实际上的石库门这是太平天国运动席卷中国大半地区后,在上海形成的。那个时代,乡村和农村的乡绅阶层逃往上海,苏州被太平天国烧毁了一半,一批有钱人进入上海后,建立了一种折中主义的建筑——石库门。

1928年南京路东望,照片上可见石库门建筑群 © Virtual Shanghai

这些石库门实际上是乡绅阶层将中国文化从乡村转移到城市的表现。

当然,文学史上会说中国的城市没有文化,文化在乡村。经过几次历史大动荡后,部分乡绅阶层迁移到了上海,比如他们建造了大量的石库门,有的带有壁炉和大烟囱。这些石库门是土洋结合的产物,但无论怎样结合,其门楣上一定会有中文元素,各种堂号的名字都承载着中国文化。我们至今还在说中国文化的根源在于乡村,而不是城市,中国很晚才建立起城市文化,与欧洲的情况不同。

但实际上,乡村文化只是一个表象。以民居为例,实际上中国的民居是由乡绅阶层确定的,不论是北方还是南方的房子都有一定的审美标准。但到了上世纪90年代,我发现东方明珠在上海建成后,上海到杭州的路上可以看到居民自建的房屋旁边都有一个小型的东方明珠模型,屋顶上都有类似的装饰,贴着瓷砖,人们愿意怎么装修就怎么装修。这与过去的乡绅阶层不同,他们是知识分子出身于乡村,但乡村中的知识分子建立的那一套营造规则被打破后,石库门可能是最后的余晖,之后人们便随意建造房屋。设计师们在思考折中主义时,这几乎是不可避免的,从古希腊开始,建筑元素就一直在传承和发展,如同美术领域一样,最初的那些元素层层传递到了当代艺术中,然后大家各自发挥创意。

在此之前,在上海作家协会所在的爱神花园,我曾看到几位外国人,我问他们为什么来上海看这些洋房,外面多的是。他们回答说,在20世纪30年代和40年代,国外的房子早就建好了,像上海这种折中主义风格的房子在国外很少见。实际上,这种一代代的时间延续形成了独特的风貌。比如洋房方面,尤其是旧法租界的这些房子,每块地都很小。它们往往是平行四边形的地皮,就会建造平行四边形的房子;如果是三角形的地皮,就会建造三角形的房子。这些住房挤在一起,形成特别丰富的景象。

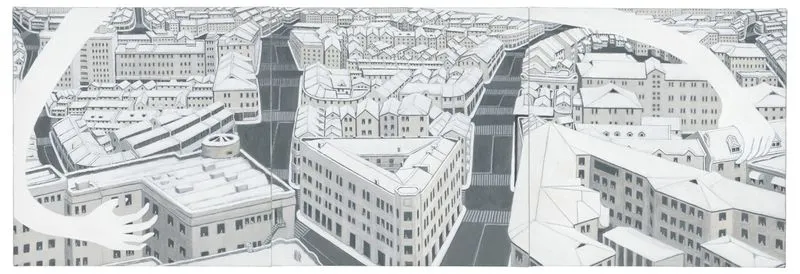

北风 ©金宇澄

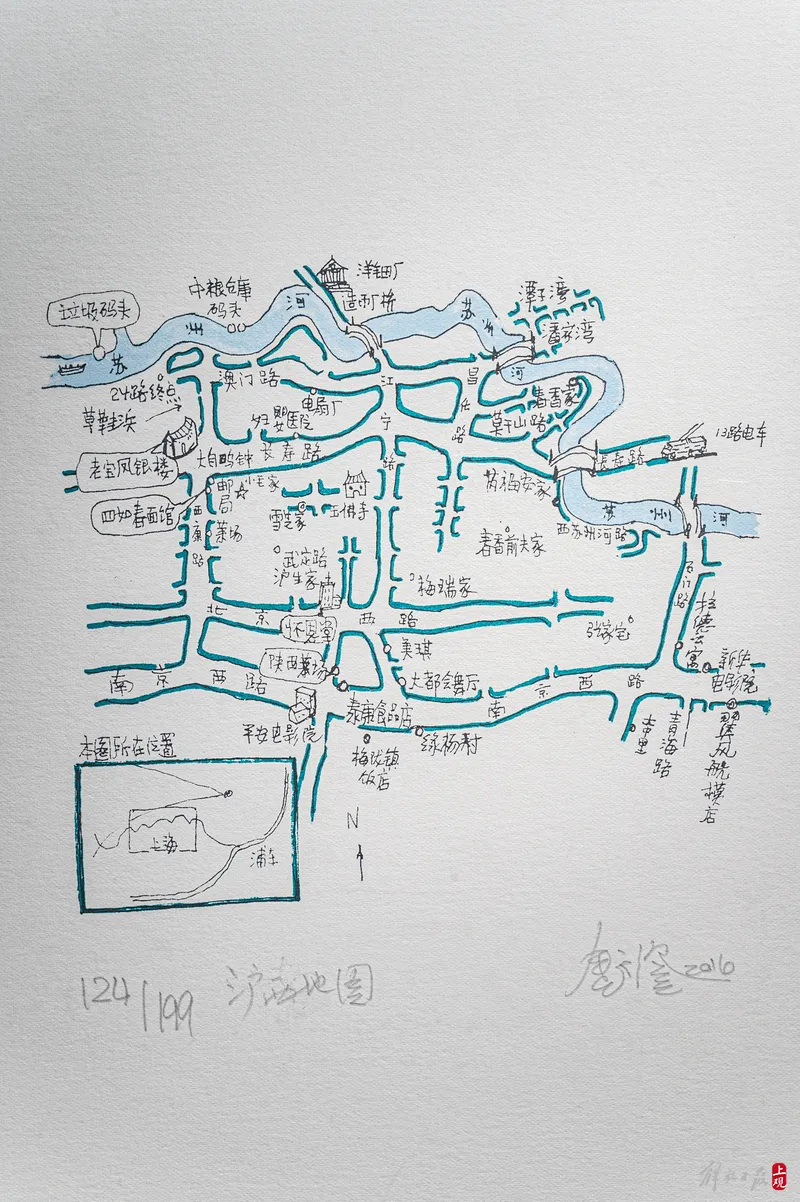

沪西地图 ©金宇澄

我曾经遇到一位同济大学德高望重的老太太,前些年外滩那一线旧建筑,都是由她负责修缮的。记得老太太说,只有汇丰银行大楼的房子最好。她说进入汇丰银行大楼的地下室,打开基础,里面的钢材至今还闪闪发亮,砖块仍然是鲜红色,仿佛新的一样,她说这是英国人的厉害,质量不好的房子都是犹太人造的。

外滩可惜的,是沿江抹去了不少过去旧痕迹,最早的江堤是铁柱子,中间有铁链,以后地面沉降,开始建堤岸的矮墙。2014年开外滩圆桌会议的时候,设计师放视频给我们看,整个外滩的沿江设施,都用推土机推平了,非常可惜,尤其外滩靠南京路的江堤,1970年代叫“情人墙”,上海当年恋爱男女都会来这里。

当时谈恋爱,如果能在情人墙前占到位置,对女朋友(而言)是很有面子的。因为墙少人多,很多男女在后面等位,墙前都排得紧紧密密,男女左右之间说什么话,都能听得清。背后有联防队,晚上是用手电检查,如果一搂女朋友的腰,电筒立刻照过来,“手拿下来!” 女方在后面等位,一般是不开心的,因为没机会挤到前面去。但就是这么一段墙,同样被拆掉了。如果我是设计师,肯定会保留下来,哪怕涨潮后淹没也没关系,上有一个牌子:1970年代上海人谈爱的墙。

外滩江边各种轮船码头,也完全消失了。香港中环天星码头还保持着1950年代风格的候船室,吊扇,门口旧栏杆。王家卫导演说,香港也拆了很多,我说没有上海拆得那么彻底,外滩公园从十六铺一直推到董家渡,越来越陌生的景观。所以现在看老外滩,只有一半了,江边完全是新的。

外滩 ©金宇澄

中国建筑需要开辟自己的道路

马岩松:中国城市化进程快速推进,几乎是在完全模仿外国模式的基础上发展起来的。作为一个拥有五千年文明史的国家,我们不禁发问:我们的文化体现在哪里?为什么我们会感觉自己仿佛置身于一个不属于自己的城市之中?为了解决这个问题,人们尝试在现代建筑中加入一些象征性的传统元素,但这并不能真正代表我们的核心价值。

在艺术和文学领域,混搭不同的文化元素是可以被接受的,但如果将建筑视为一种艺术形式的话,它就必须具备真正属于自己的核心价值。如今,我们是否已经有任何现代建筑能够与古典园林相媲美?在我看来,只有放弃那些看似容易取得成就的做法——例如所谓的“中西合璧”——我们才能真正开辟出一条属于自己的道路。

目前看来,我们似乎还没有找到真正的东方内核。即使有一些现代建筑在外表上采用了传统元素,它们也往往流于表面,缺乏内在的精神实质。比如采用钢筋混凝土结构,加上一些传统装饰。我认为这只是表面功夫,像是假古董。这种做法相对容易,但却已经持续了很长时间。例如,在庆祝新中国成立十周年时,北京建造了十大标志性建筑,当时有一半是模仿苏联风格的,另一半则是添加了大屋顶和亭子等传统元素,这种思路至今仍在延续。我认为,这种折中主义并不能让我们坚定地走上一条具有自我特色的道路。

东方传统建筑非常精彩,无论是园林还是各种类型的民居,它们都有其独特的逻辑、材料、功能和特点。正如金老师提到的,东方建筑还体现了一种不同于西方的独特价值观,这种价值观体现在如何看待自然、居住方式以及人际关系等方面。我认为,如果我们能够从这些基础出发,发展出一条连接过去与未来的现代建筑之路,这将是极具意义的。

祝羽捷:今天有这么多读者在场,大家都对城市更新、城市建筑与我们日常生活的关系非常感兴趣。我们回到这本新书《二十城记》中,虽然我们刚才讨论了大量的北京和上海的问题,但书中也写到了许多其他城市。这些城市与游历经历有关。

金宇澄:作为一名读者,我特别欣赏马老师的创意和才华。在书中,有几个项目给我留下了深刻的印象,我想分享给大家。

首先是关于巴黎的“倒挂巴黎”项目。我们知道巴黎有一座著名的埃菲尔铁塔,而马老师和他的团队提出了一个创新的设计——在一座高层建筑的下方安装一面巨大的镜子,使得埃菲尔铁塔的倒影映射在这座建筑下方,形成一个独特的视觉效果。虽然这个设计最终没有被采纳,但它展现了设计师们非凡的想象力。

马岩松率领的MAD建筑事务所参与法国巴黎的蒙帕纳斯大厦 (Tour Montparnasse) 的高层改造竞赛方案“都市蜃楼”(倒挂巴黎)©ArchDaily

另一个我喜欢的项目是“胡同泡泡”。这个项目在北京的老城区中,将传统建筑与现代元素相结合,创造出一个圆形的透明结构,如同气泡般嵌入老建筑之中,既保留了历史风貌又增添了现代气息。

胡同泡泡 © 田方方

我还特别喜欢马老师在美国洛杉矶设计的“马氏小村”。这座坐落在山坡上的住宅以其简约的白色外观和独特的尖顶造型而闻名,我相信它将成为一个标志性的设计,就像上海的石库门一样,成为一种特定风格的代名词。

比弗利山丘庭院 ©Darren Bradley

此外,嘉兴火车站的设计也给我留下了深刻的印象。在考虑重建被战争破坏的历史性火车站时,马老师提议保留原有的低矮建筑风格,而不是追求现代化的高楼大厦。这种尊重历史和文化的决策得到了当地领导的支持,这是非常难得的。相比之下,山东济南的一座历史悠久的火车站被拆除,让人感到非常遗憾。

最后,我想提一下珠海的“漂浮穹顶”项目。这个设计原本计划在一组旧建筑上方安装一个可开启的穹顶,以保护这些历史建筑免受风雨侵蚀。然而,这个方案最终没有被采纳,一年后这些珍贵的建筑就被拆除了。这反映出在建筑设计中,地方领导的态度和支持至关重要。

穹顶下的村庄 ©Courtesy of MAD Architects

马岩松:您喜欢的都是稍带理想主义色彩的设计方案,这些作品大多在现实中未能实现。这种情况对建筑师来说,带有一种悲剧色彩,因为现实的种种限制使得许多创新的建议无法被采纳。刚才提到的几个例子都是有历史背景的地方,但我们现在往往不太尊重历史,直接拆除,认为新的更好。

许多领导者希望通过新建筑展示城市的现代化成就,但在这个过程中,历史的价值常常被忽视。但我却建议他们保留旧的。比如嘉兴火车站,不是南站,而是城市中心南湖边的老车站。老车站需要保留,所以在设计新的火车站时需要特别考虑。

嘉兴火车站 © AC

许多交通枢纽的设计也常常让人感到不便。

我想大家都多少有这样的经历,当你拖着行李穿过一个超级广场,走上高架桥,面对有着十多座门却只有一扇开放的进站口,围出各种栏杆让人排队,进去后仿佛置身宫殿。旅行本是简单轻松的事情,却被繁复的流程与宏伟的空间弄得心潮澎湃。

如果有机会设计一个火车站,我一定不会让它变得如此繁琐。其实,这种不人性化的设计不仅存在于火车站,机场也是如此。中国拥有世界上最大的机场,但在这些巨大的空间里,人们常常需要不停地行走,面对宽阔的马路和巨大的建筑,感受到的是一种对“大”的盲目追求,而非对人性的关怀。

话说回来,建筑师在相当长时间里,已经认为自己是一个工具了。因为在专业之外,有其他的环境在制约着他们。

为什么全中国的住房都是一样的,曾经有个项目叫“百米城市”,千城一面主要讲的就是住房小区,就是一开始香港开发的模式——一块地卖给开发商,之后他们搞建设。

我一直在想一个问题,为什么中国前十大房地产开发商都不是我们的客户,他们也不找我,我也没机会给他们设计房子。因为他们都是开发模式和经济账算出来的,百米城市有规范,是法规,比如100米或者上下建筑的防火结构很不一样,要求不一样,造价就差很多。所以有很多事情的背后不是建筑师,也不是设计者参与的。设计者唯一能做的就是,某段时间发掘了类似欧陆风情或者其他风情,尤其是房地产,觉得这种文化好被贩卖,它建立起一种价值观,让人觉得这种生活是好的生活,是很有价值的。我觉得这个价值观,就是好不容易干了一件事,但却是有问题的、错误的事。所以这里面的问题特别复杂。

金老师刚才一说到民居,我确实也很惭愧,中国没有建筑师在设计住宅,但是它又形成了所有人的生活。我们现在一进去,就是一个电梯,一个门厅,一个厨房,一张饭桌,几间房,格局全是这样的。如果空间塑造人的行为和心理的话,这样的设计就会反过来影响人,这确实是一个很大的问题。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司