- +1

罗泰 李零|关于《考古笔记》中册的对话

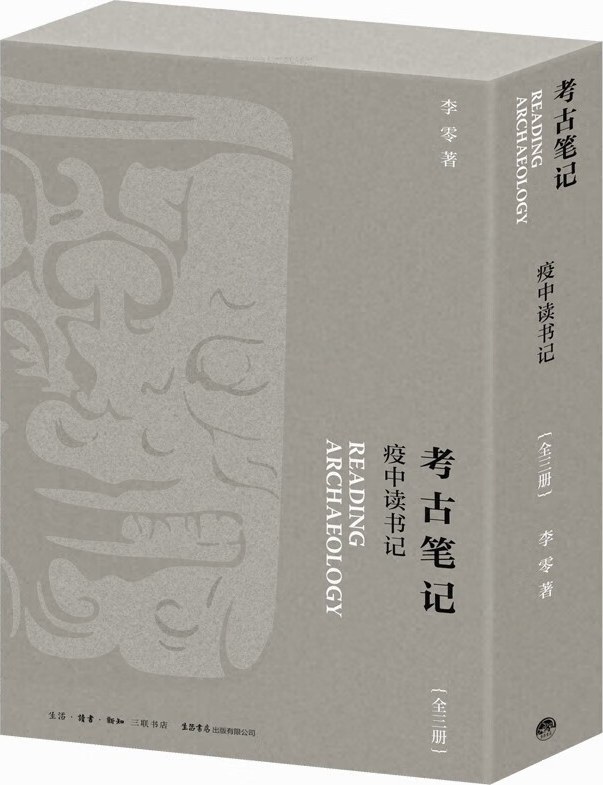

《考古笔记:疫中读书记》,李零著,生活书店出版有限公司,2023年9月出版,804页,239.00元

说明

李零:去年,我以拙作《考古笔记》(生活·读书·新知三联书店|生活书店有限公司,2023年)寄赠同好,陆续收到不少反馈,有鼓励,也有订正。罗泰教授的反馈晚一点,意见最详细。我把他的批注仔细读过,对我讨论过的问题有不少新认识。来国龙教授建议我,最好把罗泰教授的中文稿做一点整理,加上我对这些反馈的反馈,形成讨论,与读者分享。我说很好,说干就干,于是有了这三篇文字。我的整理主要是改错别字和中文表达。我把我的读后寄回给他,经他审定,又做了一番调整。他建议我把无关宏旨纠谬订错统统删去,留供再版时作修订参考,不要折磨读者,只保留我们关于笔记内容的讨论。我说遵命。

2001年,去小汤山看望在那里休养的俞伟超先生。左起:唐晓峰、李水城、俞伟超、罗泰、李零。

《考古笔记》上册补记

罗泰:我今天寄上的是读第二册的笔记,但先补写几条关于第一册的意见。

上个月,我偶然在巴黎看到王巍主编的《中国考古学大辞典》(上海辞书出版社,2014年)。书中有著名金石学家和考古学家的名单,也许值得跟你在第一册中所涉及的材料做一对比。

王巍编《中国考古学大辞典》

金石学家(附原书名单,略),除“甲骨四堂”,加了一些解放后的名人,如李学勤,但和《中国大百科全书》考古卷大同小异,共三十三人。

中国考古文博学家(附原书名单,略)增加较多,共一百七十六名(附原书名单,略),大体按年龄序齿先后,但也不完全如此,比如苏秉琦就排在夏鼐之后,最后一位是编者自己。值得注意的是,早期人物没有徐旭生,也没有袁复礼和贾兰坡。我尚未仔细分析它的人选,其中有些,我一点儿都不熟悉。在我印象中,人选中相当大的一部分是做文物工作,未必是严格意义上的考古学家,但总算把解放后头一两代的关键人物包括了进去。

外国考古学家(附原书名单,略),共十七人,少得可怜。当然,此书是《中国考古学大辞典》,重点不在于此。其入选标准不知是什么,有些确实是世界考古学史上的名人,如汤姆森、步日耶,有些是帝国主义时期到中国做考察的人,其中好几位(如斯文·赫定)并非考古学家。还有些是在国外研究中国的专家,如张光直和罗森。其中有几位日本学者,居然没有林巳奈夫,真是莫名其妙。

还有两点,我想补充一下。

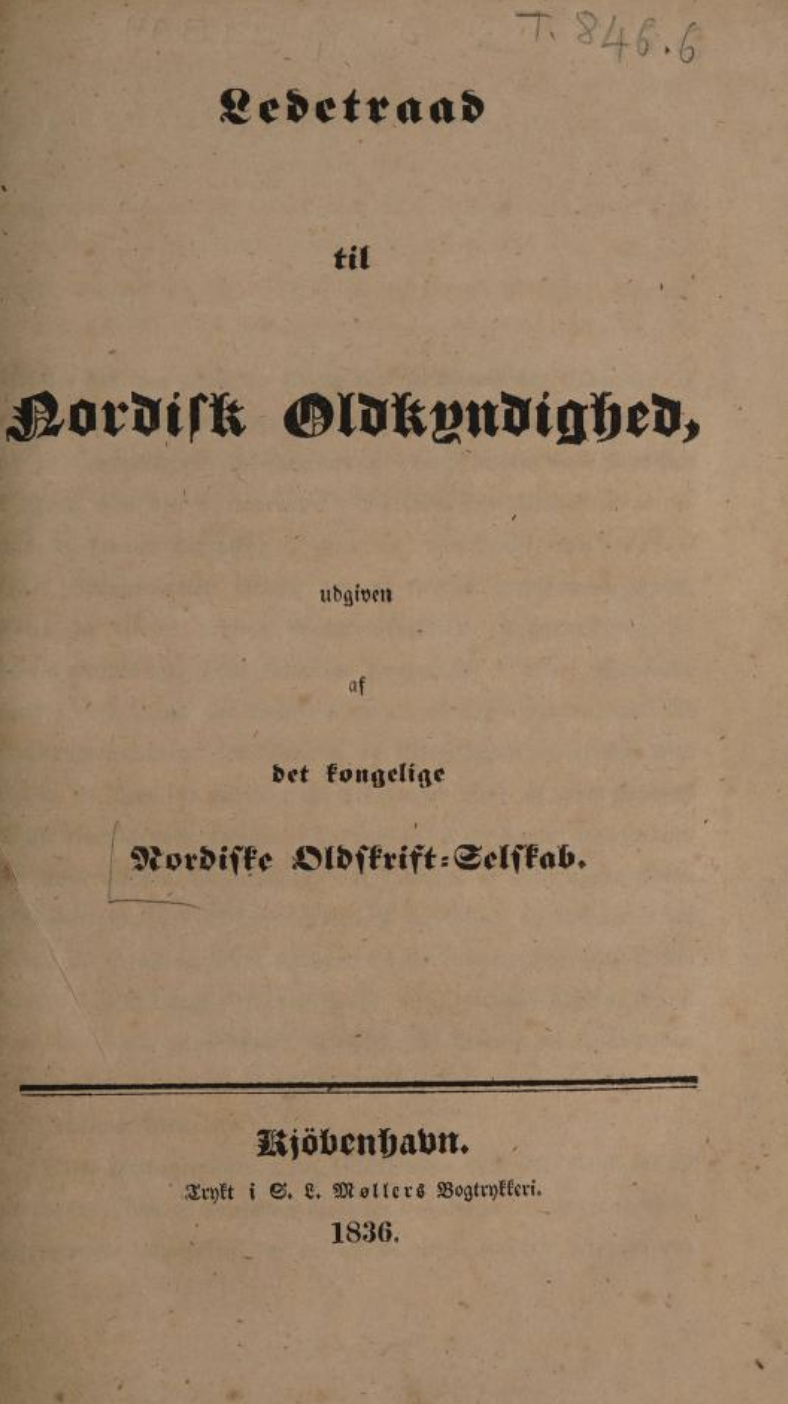

第一,据米海里司为十九世纪西方“美术考古”列的大事表,汤姆森的突破发生在1832年,而不是1819年。我查了一下,大概他是1819年任职皇家博物馆,而他的名著《北欧考古学指南》(Ledetraad til nordisk Oldkyndighed)是1836年才发表。他的三期说,1825年已经成熟。1832年,他把博物馆搬到一个新的、比原来的更大的地方。在那里,他能够把材料比较充分地按三期说陈列,首次引起学术界的广泛注意。

汤姆森名著《北欧考古学指南》

第二,第一册在某处提到,北大在1920年代的什么时候曾与日本东方学研究所断绝了合作。这以前,马衡还和日本学者一起在辽东半岛发掘了貔子窝遗址。这一合作,以及合作的中断,应该有一些很有意思的背景,现在几乎被忘光,但为充分了解民国时期的中国考古学史,也许值得再探讨。

李零:夏鼐把甲骨学、铜器学、简牍学、碑刻学类比近东考古学的铭刻学、纸草学,列入特殊考古学,既有别于传统金石学,也有别于纯属汉语语言学研究的古文字学。李学勤类的古文字学家,似乎已经不能简单列入传统意义上的金石学家,所从事的更加类似夏鼐定义的铭刻学(见他为《殷周金文集成》做的序)。

《考古笔记》中册读后感

罗泰:下面是第二册的读后感:

第二册从各方面看都极有意思。首先它突出强调了夏鼐日记有很高的史料价值,你用它来鉴证各方面的实际情况非常有说服力。本册再次提醒读者,夏鼐在中国考古学史上有多么重要。其实,夏先生的重要性在世界考古学范围里也值得弘扬。历史上没有几个人像他那么全面地为一个文明大国的考古事业做出这么重要的贡献。他在如此艰难的情况之下给中国的考古事业建立了一个有效的、适合国情的工作系统。他的日记让我深深感受到他的专业精神和认真态度。我读你的书之前已经十分佩服夏先生,读了之后更加佩服他。

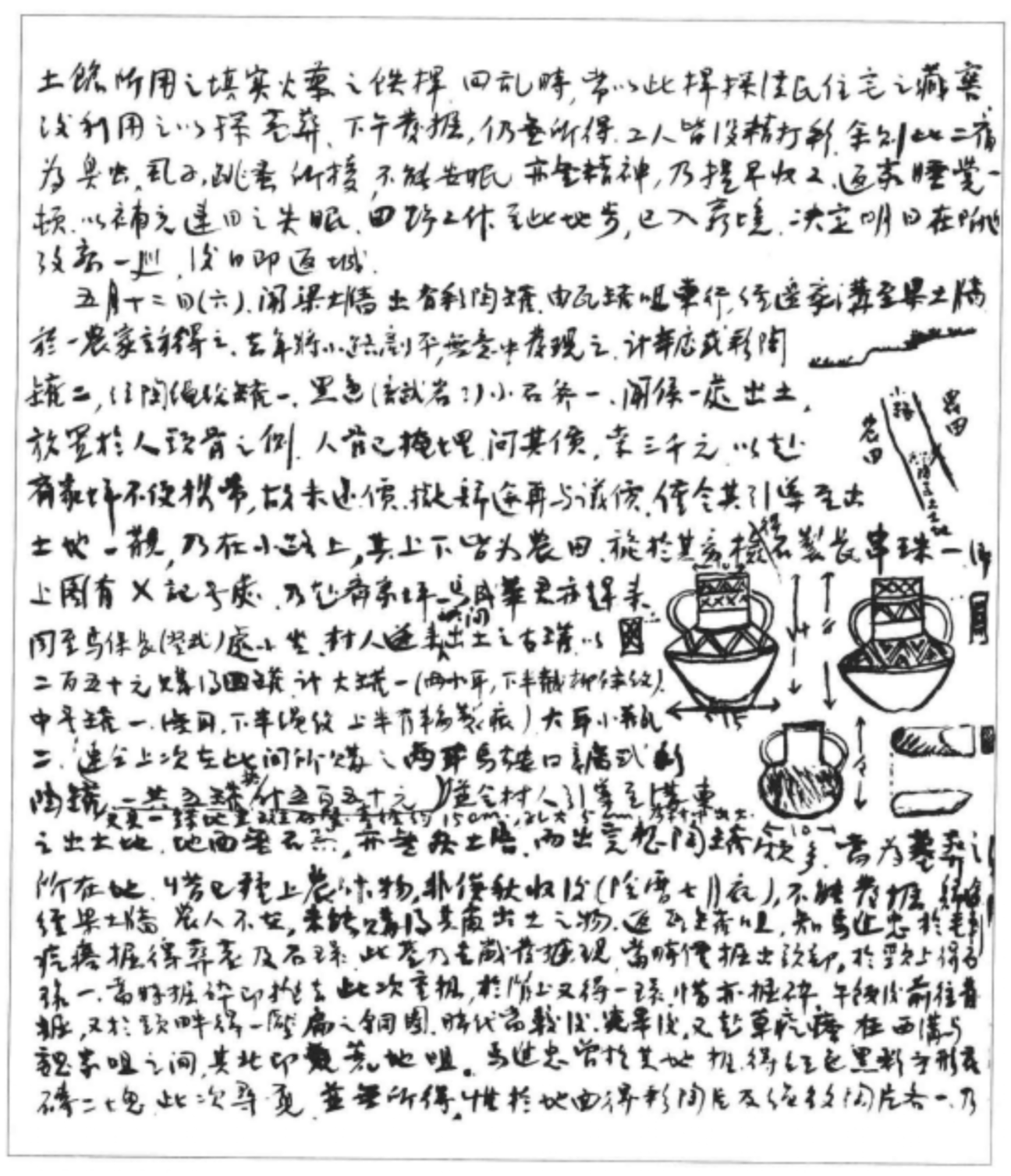

夏鼐1945年日记

我当学生的时候有幸见过夏先生几次,但没有机会直接跟他交流。第一次是我在北大留学时,日本的同学(以菅谷文则为主要代表)组织所有北大学考古的外国留学生到考古所和夏先生正式见面。因为大家听不懂他的温州口音,所以他耐心地用英语跟我们交谈,说一口非常漂亮的英式英语,几乎没有口音。这件事他在《日记》中也提到,见《日记》卷八第493页,日期是1980年12月1日。夏先生提到的参加者有日本的西村俊范、菅谷文则、谷丰信和中国台湾的高有德,还有我,只不过印出来的《日记》把我的姓拼错。西村俊范,后来到兵库县西宫市黑川古文化研究所工作过数年,现在已经不参加学术工作。菅谷文则,长期在奈良的橿原考古学研究所工作,后来到滋贺县立大学当教授,现在可惜已不在人世。谷丰信,后来做过东京国立博物馆的副馆长、九州国立博物馆的第一任馆长,现在也许已经退休。高有德,后来到台湾“中研院”工作过一段时间,现在已经不参加学术工作。我记得,佐川正敏,以前长期在奈良文化财研究所工作,后来到仙台的东北学院大学当教授,目前仍然在职,也参加了这次会见。当时北大还有四个女留学生也在学考古:加拿大的罗琳·斯皮斯(Lorraine Spiess)和弗朗索瓦兹·沃卡姆斯(Françoise Vaucamps),希腊的瓦西利基(Vasiliki,姓什么忘了)和意大利的奥罗拉·泰斯塔(Aurora Testa)。最后这位现在是罗马大学(La Sapienza)的中国美术史教授。其他三位显然已离开学术界。我的记忆也许不准,但是我想,这四位女生当中至少有几位也参加了会见。

后来,1982年9月,我们在夏威夷的商文化会上再次见面。会后,中国大陆来的代表团还访问了哈佛,我陪他们到马萨诸塞州的普利茅斯参观。我记得,张光直先生在车上唱了许多革命歌曲,包括《我的家在东北松花江上》等。但夏鼐先生没有跟着唱,所以他率领的代表团谁也没敢开口,整个气氛一直比较凝重。夏先生离开哈佛时,他还在张光直先生的办公室给张光直先生的每个研究生各留了一本他编的《殷墟玉器》。我在张光直先生的鼓励下往北京给他写信,向他表示感谢。这件事好像在日记里有记录。据我回忆,《夏鼐日记》有一两处还真的提到了我,尽管我的名字在索引里并未出现。

1975年5月中旬,张光直(左四)作为美国古人类学代表团成员,与吉德炜(右二)等美国学者一道,第一次访问考古研究所,与夏鼐(左五)等初次会面时合影(右三安志敏,左二卢兆荫,右一王世民)。

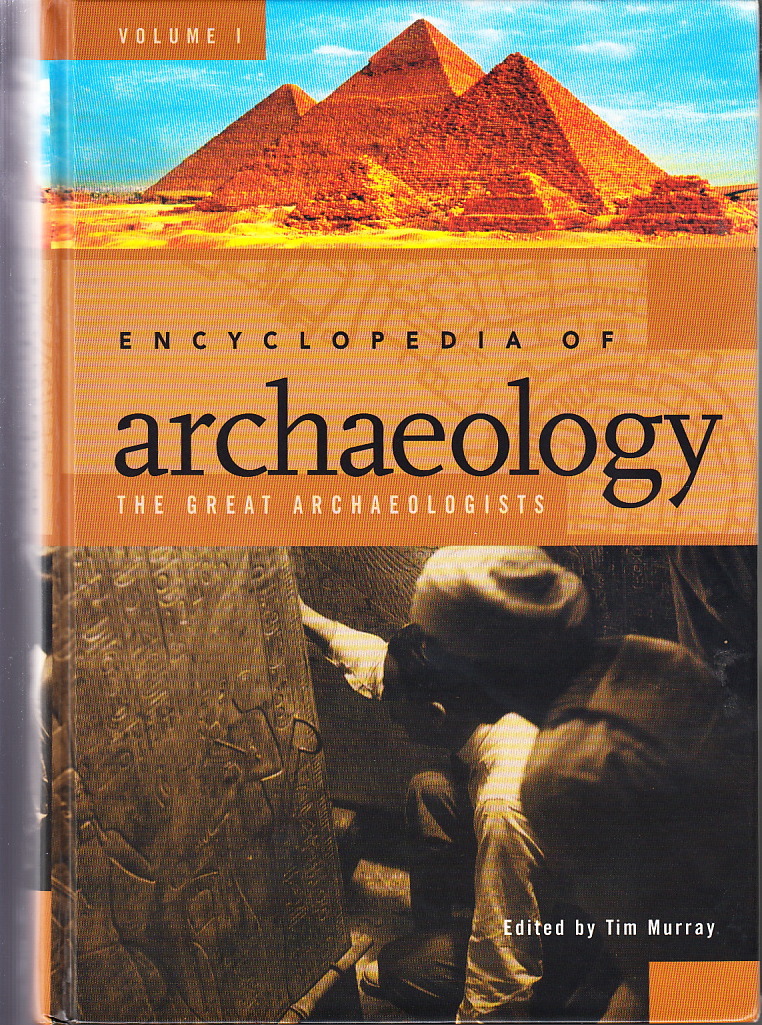

1985年他逝世时,我正在日本留学,张光直先生从哈佛专门写信通知我。因为大家都知道夏鼐坚决反对留学生参加考古发掘(他不但反对和外国合作,也尽量限制到中国来学中国考古的学生),所以我当学生时对他意见比较大。1990年代,大约1996、1997年,我给《考古学百科全书:伟大的考古学家》(Encyclopedia of Archaeology: The Great Archaeologists)写他的传记时才比较全面地理解了他的贡献,因而改变了我的态度。

《考古学百科全书:伟大的考古学家》

这两天我又读了最近去世的德国同行库恩(Dieter Kuhn, 1946-2024)未正式出版的回忆录(《生命的痕迹》[Lebensspuren], 慕尼黑[非正式出版],2017年印),非常有意思。和《考古笔记》相关的是,他在里面数次提到夏鼐。显然他1979年秋天第一次去北京,在考古所得到夏鼐接见,此后一直与夏先生保持通信往来,直到夏先生过世。当时库恩为李约瑟的《中国科技与文明》写了纺织技术卷,引用到各个时代的考古材料,因为库恩本人没有考古背景(他对纺织技术倒受到过专业训练),所以经常给夏先生写信,问他各种相关的问题,夏先生每次都详细回答。不知道夏先生在日记里提到这件事情没有(我要回洛杉矶才能查)。夏先生给库恩的信很可能仍然被他的家属保存着,也许值得找出来复制、发表。

库恩写道:

这次访华的另一个高峰,也是对我个人来说一个不一般的荣誉,同时还是整个这次访华的科学高峰,是我和以考古研究所所长夏鼐(1910-1985)为首的中国社会科学院的几位成员的一次聚会。夏鼐原来是埃及学家。我从此以后一直非常尊敬和欣赏他,我后来把我给《中国科技与文明》所写的一卷也送给他了。除了他以外,这次聚会的参加者还有著名作家和纺织史专家沈从文(1902-1985)、马王堆纺织物的发掘者王㐨(1930-1997)(我后来在长沙还仔细看了这批资料),以及当时中国最著名的纺织科技史家赵承泽。……[1978年秋首次见面]之后,我在北京、剑桥、海德堡、香港还有几次机会见到夏鼐。我在很多信中向他请教过,每次都获得了他的建议。(pp. 346-347)

尤其在我寄去我为《中国科技与文明》所写的一卷初稿以后,夏鼐仔细地看了它,他一点都不怕累,用他微小的字体写了批注。我到现在还对他保持着深深的感激。(p. 364)

当然,库恩作为李约瑟合作者的身份是特殊的。尽管如此,这件事又一次证明了夏先生严谨的专业精神。当他碰到一个高水平的、尊敬中国学术贡献的学者向他问事,无论对方是什么国家的人(只要对方提的是纯学术问题),他都会在可能的范围内认真帮忙。

我相信库恩不是唯一一个受到夏鼐如此学术关怀的国际学者。比如说,我很久以前听说,夏先生曾在斯里兰卡出身的艺术史家席尔瓦(Anil de Silva)到敦煌和麦积山实地参观和找相关资料的过程中,提供了多方面的帮助(但席尔瓦是通过当时印度驻华大使由周总理介绍的,她来自第三世界国家,本人又是共产党员,和库恩级别还是有很大的不同)。

1984年8月,作为在北京举行的第三届国际中国科技史会议的顾问委员会委员,夏鼐和李约瑟共同出席该会开幕式时合影。

总而言之,说夏鼐排外、反对跟国外合作,好像太简单。现在看来,我很遗憾在夏先生在世时,我还未能达到与他发生这类学术来往的水平。

除夏先生,你对苏秉琦、俞伟超、张忠培、张光直这几位学术伟人的评价也很好,又仔细,又公平。这四位我也都有过比较深的交流,俞伟超先生、张光直先生都是我的恩师,他们去世后,我给他们写过内容详细的悼文。苏秉琦的传我也写了,唯独张忠培先生,我还没有专门写过文章。你选这四位写考古学史很有意义。我读了很有收获。

以下是具体意见。

《考古笔记》中册批注及讨论

罗泰批注:238页:案

夏先生早年读马恩经典是读什么语言的版本,应该不是德文原文吧?当时已经有中文译本吗,还是看英文或日文的版本?

李零:不一定是德文原文吧?很可能是中文、英文、日文的译本。清季以来,中国学德语的人很多都留学日本,在日本兼学德语,特别是学军事和医学的人,前者如蒋方震(字百里,钱学森的岳父),后者如鲁迅、郭沫若。还有一位何思敬,我见过。他在延安给毛泽东及其将领翻译和介绍恩格斯的军事理论,曾随毛泽东参加重庆谈判并起草新中国的第一部宪法,他也是在东京帝国大学学的德语。克劳塞维茨、马克思、恩格斯、尼采、歌德的作品,很多都是经日本这个二传手才为国人所知。如我父亲就是读日本河上肇讲《资本论》的书才走上革命道路。直接能从德文本读《资本论》,早先比较少。我知道,王国维、陈寅恪读过德文本。1949年后的中国,马恩著作,除《资本论》等名著是从德文翻,很多是通过俄文本。夏先生的第一外语是英文,其次是日文,是否读过德文本马恩原著,不知道。徐老徐旭生是法国留学生,解放后拼命学俄语,自己花钱订购俄文版的马恩全集,每天写日记都是讲他读马恩的书。

*

罗泰批注:243页

门京(Oswald Menghin)是奥地利考古学家和右翼政治家,终身住在奥地利,从未在德国工作,不知梁思永怎么会建议夏先生到德国跟他学。

*

罗泰批注:249页

亚述学包括远东(Far East)吗?一般理解,“远东”应该是中国、日本、东南亚,和亚述学毫无关系。

李零:《夏鼐文集》发表,原文如此。亚述学属近东研究。我怀疑,“远东”的远字是近字之误,打电话请王世民先生核对原稿。他说,在我之前,已经有人向他指出这一点。

《夏鼐文集》

*

罗泰批注:249-250页

夏鼐好像一直很强调他与皮特里(Flinders Petrie)的关系,我怀疑这可能跟滨田耕作是皮特里的学生有关,这种师承关系有助于他把自己树为“中国考古学之父”。

李零:皮特里是“埃及考古学之父”,夏鼐学埃及学,当然看重皮特里,难怪俞伟超把皮特里说成夏鼐的老师。夏先生为人低调,他不会自封“中国考古之父”吧?但他确实是“新中国的考古之父”。

*

罗泰批注:252页

汉学家一般会汉语,以研究汉语文献为主。叶慈(Walter Perceval Yetts)原来是医生,在中国待过,但没有受过任何汉学训练,我不知道他会不会汉语。他五十二岁时才被评为伦敦大学亚非学院中国美术与考古的教授,我不知道他靠什么资历或本事才拿到这个位子(不排除靠关系)。我对叶慈的印象是,他根本不是一个严谨的学者,顶多算个帮收藏家编写图录的业余爱好者。学者把他称为“汉学家”可能是个错误,他肯定不能代表1930年代的英国汉学界。诚然,英国二十世纪上半叶的汉学传统不是很强(远远不如法国),但夏鼐留学伦敦时,伦敦至少有一个世界一流的汉学家,即亚瑟·威利(Arthur Waley),但他不教书,主要在文学圈子里活动,夏鼐大概不会有机会认识他,认识了也未必有共同话题。据说夏鼐在伦敦期间和共产主义晶体学家贝尔纳(John Desmond Bernal)做朋友,他好像在日记里出现的次数不少,不知是否对夏鼐的学术留下什么影响。

李零:J. D. 贝尔纳是柴尔德、李约瑟圈子里的人。今检《夏鼐日记》,只有1959年10月11日提到“下午偕Prof. Bernal[贝尔纳教授]父子一起去参观定陵”(卷六,53页)。《黑色雅典娜》的作者马丁·贝尔纳(Martin Bernal)是J. D. 贝尔纳的儿子。

*

罗泰批注:256页:6

《继续发掘》(Still Digging)是惠勒(Mortimer Wheeler)的回忆录,不是考古学专著。夏鼐好像很喜欢看学者的回忆录和传记,把自己和他所尊敬的人做比较,把他们的丰功伟绩当自己的奋斗目标。下引皮特里的回忆录、布雷斯特德(James Henry Breasted)的传记亦同。

*

罗泰批注:259页:注1

《欧亚大陆古物》(Eurasia septentrionalis antiqua)杂志值得注意。它是芬兰著名考古学家塔尔格伦(Aarne Michaël Tallgren, 1885-1945)于1926年创办,1936年停刊,总共出了十二期,每期的大部分文章是塔尔格伦亲自写亲自译。这个杂志是当时国际学术界对苏联及其邻近地区考古工作的主要信息来源。柴尔德一方面依赖该刊进行自己的研究,一方面也在其上发表文章。

《欧亚大陆古物》杂志

*

罗泰批注:261页:19

waggon是英国拼法,美国一般作wagon,waggon并不算错误。

李零:引自《夏鼐日记》,原文如此。

*

罗泰批注:261页:22

“古物学”,即夏鼐翻译Antiquity的名字。其实“古代”才是更正确的翻译。

《回顾》是柴尔德已经决心自杀时,从澳大利亚用海运寄到英国的告别信,总结他对当时史前考古学的现况及其当下任务的看法。这封信在柴尔德死后几个月才到达英国。夏鼐看到它是在他给柴尔德写了悼文之后,我不知他是否完全理解那篇文章背后的伤恸。英国的同行一直到1980年代都不愿提及柴尔德是自杀身亡,但现在没有这个忌讳了。

李零:中国一度用“古物学”翻译archaeology。夏鼐把Antiquity杂志译为《古物学》,等于说这是本考古学杂志,前面已经讨论。

*

罗泰批注:270页

夏鼐认识鲍姆加特尔(Elise Baumgartel)时,她刚刚从纳粹德国逃到英国。她是个难民,在学术界的地位很微妙。她在伦敦大学做临时工,战后她的情况才稳定下来。

罗泰批注:276页:3

《考古学七十年》(Seventy Years in Archaeology),又是一个回忆录,夏鼐拿它当自己的镜子。

罗泰批注:277页:13

《护身符》的书名Amulets: Illustrated by the Egyptian Collection in University College, London,“University College, London”好像不能译成“大学学院”,译为“伦敦大学”即可。

李零:“大学学院”,引自《夏鼐日记》,原文如此。我们这边的通行译法是“伦敦大学学院”。

罗泰批注:279页

最后一句是否指夏鼐读过的书远不仅仅限于日记所记,或日记未及者仅仅是他粗阅而尚未细读的书吗?

李零:我只是说他在《埃及古珠考》提到四十九种书,日记提到二十一种,其他未之深考。

夏鼐著《埃及古珠考》

*

罗泰批注:280页:5

conscience在这里应该不是“良知”(德语Gewissen)的意思,而是“意识”(德语Bewusstsein)的意思;英语现在一般称为“consciousness”。

布雷斯特德(James Henry Breasted)是芝加哥大学东方研究所(Oriental Institute,最近改名Institute for the Study of Ancient Cultures)的创立者。他有两个儿子跟他做学问。大儿子查尔斯(Charles Breasted, 1897-1980)长期当他的助手,死后一度接任东方研究所的所长。后来他离开学术界给《生活》(Life)杂志当记者。除夏鼐看过的书,他好像没出版过别的专著。小儿子詹姆斯(James H. Breasted II, 1908-1983)跟洛杉矶有关,二战前,他曾短期在加州大学洛杉矶分校教艺术史,战后在洛杉矶县立美术馆当过五年馆长,后来回美国东部在私立中学教美术史。美国家庭,如果儿用父名,往往是第一个儿子,但布雷斯特德是第二个儿子,相当异常。

李零:中国出版的英汉词典多把conscience译为“良心”“良知”,而把consciousness译为“意识”。

罗泰回复:是的。但以前没有分那么清楚。布雷斯特德的书显然是有关意识而非有关良知。

*

罗泰批注:280页:8

夏鼐的博士论文未提布雷斯特德有关陶珠的著作很奇怪,特别是他明明读过。

李零:《夏鼐日记》提到布雷斯特德的《古代串珠》(“Ancient Beads”),但《埃及古珠考》的参考文献没有提到,致谢名单也没有布雷斯特德的名字。

罗泰批注:282页

夏鼐的语言能力值得敬佩。他除英语能读写说,还能读俄语和日语,并且学过德语和古埃及语。傅斯年对夏鼐的影响或许多多少少反映在他解放后组建考古所的方式上。这种方式的背后有德国十九世纪到二十世纪初的教育哲学思潮,威廉·洪堡(Wilhelm von Humboldt)是始作俑者,威廉·狄尔泰(Wilhelm Dilthey)是核心人物。他们主张全世界的文化研究要以语言为基础,在此基础上再研究社会、物质文化等等。近年台湾的傅斯年研究者不会读德语,所以忽视了这一点,完全误解了傅斯年。夏鼐把考古学研究的范围定得比苏联和东欧都广,一方面当然符合中国文明及其学术史的特点,但另一方面也带有傅斯年和史语所的痕迹。

李零:此页提到夏鼐恶补俄语。

罗泰批注:282-283页:小结

你总结得非常好。这个总结也可见出夏鼐几位老师的思想品味(intellectual taste)。

罗泰批注:286-291页

你的分期正确反映出“文革”后考古所的历史以及它与夏鼐一生的密切关联。这个分期在一定程度上也可以延伸到整个中国考古学史上去。

*

罗泰批注:291页:案

其实,欧美的科学院平时也组织自己的研究项目,这些项目常常规模庞大(可查看美国艺术-科学院[AAAS]的网站或其他各科学院的网站)。科学院的用途之一刚好在于,它们给其成员提供了一个与各大学不同的工作平台,让他们可以在那里做高水平、跨学科的研究。相当一部分院士从各自的学校退休后,可以把他们的研究项目转移到科学院去。科学院在管理方面可以提供帮助,但项目参加者的工资一般不能从科学院获得。

罗泰批注:291页:案

利奥波第纳(Leopoldina),这个名字是从神圣罗马帝国(哈布斯堡王朝)利奥波德一世(Leopold I)的拉丁语Leopoldus而来(阴性形容词,因为Academia这个名词是阴性名词)。Academia Leopoldina可简称Leopoldina。它原在施魏因福特(Schweinfurt,位于巴伐利亚州北部),搬过好几次家,1878年终于定居哈雷(Halle,在萨克森-安哈尔特州),二十世纪后半叶曾属东德,但和东德的科学院系统完全是两码事,一直保持独立。这个科学院原来只限于自然科学,现在好像也包括人文、社会科学。直到2008年,它才被定为全德国的科学院。德国还有另外几个地方性的科学院,有的历史相当悠久,它们的成员仅限于当地学术机构的教授。李济、梁思永在美国时大概没有意识到各种科学院(如美国艺术-科学院、美国哲学学会[American Philosophical Society]、国家科学院[National Academy of Sciences])的存在,这种机构对大学读书的学生来说相当陌生。

*

罗泰批注:294-296页

民国时期,尤其二十世纪九十年代以来,中国多数的爱国学生对外国人恐怕没多少好感。我想,夏鼐对外国人的不信任,一方面肯定跟他在埃及的经历和感受有关。加之,夏鼐在英国留学期间也难免受歧视。他大概怀疑,如果在中国进行国际合作的话,外国参加者私下对中国合作者的态度会跟他在埃及时英国人对埃及合作者的态度一样:表面对他们客客气气,背后嘲笑他们。这种怀疑不是完全没有道理。比如,我评马悦然的《我的老师高本汉》(Bernhard Karlgren: Portrait of A Scholar)时,偶然读到斯文·赫定在中瑞西北考察期间所写的一些信件,其中就有这种态度,现在读来,令人不快,幸亏当时没有公开。夏鼐意识到,国际合作的一个必要条件是双方必须平等。在这种情况下,合作才能是真正的合作,从国内外参加者的立场来说,也比较愉快。他对这个问题很敏感,不能怪他。我相信,中国考古学界现在已经能够满足这个条件,而且这个结果和夏鼐一辈子的研究密不可分。如果夏鼐能够看到中国考古学界现在的发展程度的话,他也许不会再反对国际合作了。

留学时,夏鼐在埃及开罗附近的金字塔前留影。

另外,夏鼐的态度还有一个因素可能不方便提,但还是不能不提,他经历过解放后的历次运动(包括“文革”),变得非常小心,怕犯政治错误。1970年代,他就因没能阻止威廉·华生(William Watson)在英国的展览图录用“史前史”(prehistory)这个词,受了好几年冲击。我听说,他在1980年或1981年才正式平反。在这种状况下他不敢冒险,我现在也可以理解(当时自然很失望)。

李零:经询王世民先生,赴英展览事,夏先生做检讨,主要是因英方赠送的《泰晤士报世界地图》用两种不同颜色标示中国大陆和台湾地区。但此事上报,不算问题,未做什么处理。

*

罗泰批注:330-331页

现在看来,傅吾康(Wolfgang Franke)并不是同辈德国汉学家中最优秀的代表,他显然算不上一个伟大的知识分子。我怀疑他和苏秉琦的关系主要是私谊,很难想象苏秉琦会从他那里受什么重要影响。令人失望的是,傅吾康在他两册的回忆录里只是偶尔提到苏秉琦,关于他们之间的来往几乎没有任何有趣的信息。据说,苏秉琦解放后还由于他们的友谊碰到过麻烦,后面提到的“海外关系”应该就是指傅吾康吧?或者他在国外有亲戚吗?好像没有。

*

罗泰批注:332页

区系类型观念和植物学有关,我原先并不知道,也没想到过,非常有意思。诚然,中国自古以来一直有知识分子讨论某个地区的地形和生境如何影响当地居民的性格,有趣的是欧洲自古以来也有类似想法。这种思维方式在一定程度上影响到早期考古理论不足为怪,比如它也影响到科西纳(Gustaf Kossinna)。苏秉琦的区系类型论并没有受科西纳影响,这很清楚,但苏秉琦是否直接受到柴尔德的影响也不好说。也许,他是在蒙特留斯(Oscar Montelius)的基础上自己想出来的。苏秉琦给蒙特留斯的类型学加了一层意思:他不但对出土器物本身分域分期,也对由它们组成的考古学文化分域分期,甚至对考古学文化的联合体同样进行分域分期。这一做法难免有点神秘性,但毫无疑问是个独特的贡献。

李零:考古文化研究从一开始就与地理密不可分,遗址、遗址群最后要落实到地图上,并对地图上的文化关系做年代对表,其实是一种考古文化拼图。柴尔德的贡献正在于此。

*

罗泰批注:333页

1948年傅吾康(Wolfgang Franke)第二次到北京,中间并没回德国,而是到四川待了两年。他在华西大学教书时认识了闻宥先生。

*

罗泰批注:340页

苏秉琦1981年的北大演讲我曾在场。这是我在北大两年中唯一一次见到苏秉琦,好像也就是那两年,他唯一一次踏入北大校园。经过四十多年,我的记忆或许不太准确(你可以跟其他同学确认一下),但我记得,那次演讲好像并没有多少考古内容,主要在骂学生。因为实习期间,有些学生因住宿、伙食不佳而罢工。他借这个机会劝大家好好听领导的话。后来发表的文本当然删除了这一部分。相反,后来发表的部分要么没讲,要么没充分讲。那次听讲,我对苏秉琦的印象并不好,认为他是一个没意思的老头。1983年在哈佛,俞伟超先生让我修改他和张忠培先生给《苏秉琦考古学论述选集》写的《编后记》的英文版,我才明白他的学术贡献。1990年后,我才直接认识他,和他谈了好几次,每次都相当有意思。

1984年出版的《苏秉琦考古学论述选集》

李零:4月12日,我跟水城通电话,核实尊稿提到的苏秉琦讲话,他说,你可能记忆有误,曲村实习事,只有黄景略训过罢工的学生,苏秉琦讲区系类型是另外一次。又承王世民先生告,俞伟超曾同他讲,苏秉琦整斗鸡台报告曾受安特生助手巴尔姆格伦(N. Palmgren)影响。见巴尔姆格伦《半山及马厂随葬陶器》(《中国古生物志》丁种第三号第1册,1934年)。

罗泰回复:李水城记得的和我不同,他的记忆一定比我准,很可能我记错了什么。他说骂学生的是当时的文物局长黄景略,好像黄局长骂学生也不是在北大,而在侯马。我在北大读书期间也好,后来也好,好像从未见过黄局长。

罗泰批注:341页

其实,苏秉琦之所以没有当上新立北大考古系的主任,主要原因是:(1)年龄太大(当时已超出七十岁);(2)他早已不去北大,更何况教课;(3)他不是党员。据我所知,当时根本就没考虑苏秉琦,系主任的两个候选人是宿白和俞伟超,俞伟超没当上,引起他不久后离开北大。北大考古系是1983年正式成立,对吗?

李零:对。

1977年,苏秉琦在河姆渡遗址。

*

罗泰批注:355页:案

文化圈理论(Kulturkreislehre)并非出自科西纳,原本不属于考古学。它是德国民族学家利奥·费罗贝尼乌斯(Leo Frobenius)发明,与民族学有关,后来由奥地利的天主教神父施密特(P. Wilhelm Schmidt)进一步发展,目标之一是传教。从施密特发展而来的维也纳学派使它一度在德语区被普遍讨论,但它从来没有变成学术主流,现已完全过时。夏鼐既不熟悉科西纳,也不关心民族学,难怪误会了这些细节。

罗泰批注:361页

夏鼐、苏秉琦对考古学文化的理解明明类似柴尔德,而非科西纳,无论苏秉琦是否读过柴尔德的著作,夏鼐当然读过。这一点,你的看法很有说服力,也很正确。我不得不说出我的感受,安志敏说苏秉琦受科西纳影响是故意抹黑(smear campaign)、扣帽子,反而让人对安先生印象不好。

*

罗泰批注:374-375页

我那篇文章不仅仅是遵师说,还在很大程度上捍卫了夏鼐先生的考古学观点。其实,张光直先生并不怎么欣赏那篇文章。拙作原文反复引夏先生的有关文章,但中文译文删掉了所有脚注。总之,该文的目的并不是批评中国考古界,而是把中国考古的性质和情况尽量客观地介绍给欧美考古界。

李零:理解理解。其实,中国读者的感受并不一样,有人赞同,有人不赞同,很正常。比如陈淳,他翻译你的文章,说明他很重视。我想,大家不会认为你在攻击夏先生。

罗泰回复:完全不攻击,反而采用他的观点。

*

罗泰批注:378页

蒙坦顿(George Montandon)是欧洲人类学史上的一个大坏蛋。他出生在瑞士,当过一阵子共产主义者,后来变成法国的极右活动家,积极和纳粹合作(直接帮他们抓犹太人),二战中被法国反纳粹的游击队暗杀,罪有应得。我原来并不知道凌纯声有这么一个老师。是否这一背景有助理解“中研院”民族所何以会在1950到1970年代收留鲍克兰(Inez de Beauclair,原名Countess von Korff)?要知道,她是一个与纳粹走得太近的德国民族学家,因而无法在战后的德国继续参加学术工作。

哈佛人类学助理教授克罗孔的名字Kluckholn应为Kluckhohn。

张光直先生最佩服斯图尔德(Julian H. Steward)。据我所知,斯图尔德是他夫人李卉在哥伦比亚大学的导师。他们为儿子张伯赓取的英文名就选了斯图尔德的名字Julian。

李零:Kluckholn,引自三联书店版《考古人类学随笔》,原文有误。

罗泰回复:哎呀,英文著作也经常把他的姓拼错,不能怪三联书店。

*

罗泰批注:382页:3

这一段证明欧美学术界为什么那么需要张光直这样的学术牵线人。

罗泰批注:384页:9

张光直先生的自我评价现在看来有点令人惋惜,因为他最得意的三大发现显然并没有无条件地被学术主流接受,我们现在认为他最关键的贡献,反而在他自己看来并不怎么重要。你对他的客观贡献概括得很好,我在我的悼文中也试图做到这一点。

罗泰批注:387页

这里还值得提一下,张光直先生的Art, Myth and Ritual是当教科书用英语写作,1983年出版。之前张先生在1976年出了英语论文集Early Chinese Civilization: Anthropological Perspectives。此书充分总结了张先生对中国古代文明社会的理解。我特别重视后者,不知道有没有中文版。

张光直著《早期中国文明:人类学视角》

张光直著《美术、神话与祭祀》

李零:有三联书店版《美术、神话与祭祀》。

罗泰回复:我原来问得好像不对。我没有问《美术、神话与祭祀》有没有中文版,我知道肯定有。我问的是《早期中国文明:人类学视角》(Early Chinese Civilization: Anthropological Perspectives),那是张先生的另一本英文书。我没有看过它的中文版,但未必没有。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司