- +1

罗泰 李零|关于《考古笔记》上册的对话

《考古笔记:疫中读书记》,李零著,生活书店出版有限公司,2023年9月出版,804页,239.00元

《考古笔记》推荐语

罗泰:李零是考古学的参与者,也是考古学的旁观者。作为一位对公众深具影响力的重要学者,他对考古学的性质、用途及其在当今世界的地位,进行了极为广泛而翔实的评估。他对中国考古学的特殊处境的思考,对中国考古学在丰富世界考古学实践中所能发挥的作用的思考,极具洞察力。

李零心目中的知识分子英雄——也是我心目中的——是出生于澳大利亚的英国马克思主义考古学家戈登·柴尔德(Gordon Childe)。柴尔德把考古文化视为社会实体,从时、空两方面加以确认,架起了考古学和历史学之间的桥梁。尽管这一方法不得不借助推测性的假说以济物质材料之不足,却使他能够把史前考古的信息整合在一起,形成一套扎扎实实、时历千古、远远超出成文史之时间跨度的社会-历史叙事。正如李零所示,柴尔德的探索,通过他的崇拜者夏鼐引介,在中国开花结果,持续影响着我们对早期社会,以及早期社会如何塑造中国古典文化遗产的理解。

李零的杰作提醒我们,考古学并不是抱残守缺啃书本的学问,而是一门定义我们当下是谁的现代科学,它为我们提供了沟通古今的方法论工具。

说明

李零:去年,我以拙作《考古笔记》(生活·读书·新知三联书店|生活书店有限公司,2023年)寄赠同好,陆续收到不少反馈,有鼓励,也有订正。罗泰(Lothar von Falkenhausen)教授的反馈晚一点,意见最详细。我把他的批注仔细读过,对我讨论过的问题有不少新认识。来国龙教授建议我,最好把罗泰教授的中文稿做一点整理,加上我对这些反馈的反馈,形成讨论,与读者分享。我说很好,说干就干,于是有了这三篇文字。我的整理主要是改错别字和中文表达。我把我的读后寄回给他,经他审定,又做了一番调整。他建议我把无关宏旨纠谬订错统统删去,留供再版时作修订参考,不要折磨读者,只保留我们关于笔记内容的讨论。我说遵命。

2019年7月16日,山西武乡访古,陪李零“回家”,任超摄于武乡故城镇大云寺。左起依次为孟繁之、叶娃、李零、罗泰、梁鉴、徐天进、杭侃。

罗泰:李零你好!前几天因国龙催问,我简单翻了一下你的《考古笔记》,并匆匆写了几句推荐语,浪费你和国龙的时间将它译成汉语,实在不好意思。我现在感觉,好话说得还不够多,应该做进一步发挥。因为前天,我已经仔细读完第一卷,实在非常享受。这本书在很多方面都开风气之先,应当有助于专业圈子内外的人重新理解中国考古的性质和它在世界范围里的作用。我尤其赞同你着重指出并讽刺许多西方学者的“政治正确性”和他们的各种偏见(当然,这些往往是潜意识里的),并且十分赞同你对《剑桥中国上古史》的编写方式和该书每章的学术批评。

鲁惟一(Michael Loewe)、夏含夷(Edward L. Shaughnessy)等人编著的《剑桥中国上古史》

我也很欣赏你通过读书笔记对“考古/考古学”这个复杂主题进行梳理。在这本书的基础上,显然有可能写一本有关中国考古百年思想史的专著。我曾考虑亲自动手写这样一部书,后来因为生病,我放弃了这个庞大计划,但现在读了你的这本书,突然深受鼓舞,让我再次朝这个方向想。看以后状态如何再说吧。

下面,我想按原书页码的顺序跟你分享我的几点意见。它们根本不牵涉书的基本内容和观点,仅仅针对一些细节(nuances),也许将来重印时会起点作用。

《考古笔记》上册批注及讨论

罗泰批注:26页

Antiquity杂志的名字,意思是“古代”,不是“古物”,德语作das Altertum(前东德有个考古杂志叫这个名字),法语作l'antiquité,丹麦语作Oldtid(见汤姆森[Thomsen]的书名),它的复数antiquities可指“古物”,但只是作为范畴,不指具体的古代遗物。“古物”的单数是antique,复数是antiques。antiquities带有一点点矫饰的味道。如果翻译“这是一件古物”,也许勉强可以说This is an antiquity,但一般说法是This is an antique。这一点你可以跟英语是母语的人进一步确认一下。无论如何,antiquity绝不等于中文“文物”这个词。

Antiquity杂志

李零:你说antiquity,单数应译“古代”,复数才是“古物”,从字面上讲,很对,但这一杂志在中国的通行译法是“古物”,早已如此,至于什么时候出现,谁最早用,还有待考证。《古物》骤改《古代》,大家可能不知道这是指哪一杂志,说不定还会把它当成某个研究古代史的新杂志。Antiquity杂志是克劳福德(O. G. S. Crawford)创办,据说他是因不满伦敦古物学会(Society of Antiquaries)和《古物学报》(Antiquaries Journal)的抱残守缺,为满足史前学研究不断扩展的需求才创办这个杂志。antiquaries是古物收藏家, antiquarianism是古物学,就内容而言,这个杂志是考古杂志,但不叫Archaeology,反而选择了一个模糊字眼。archaeology,从字面上讲,等于“古学”,即一种研究古代的学问。汉语“考古”,其实是研究古代的意思,宋代金石学家说的“考古”,其实是用古物研究古代。古代—研究古代—用古物研究古代是环环相扣的递进关系。古物学是考古学的前身,两者的共同点是研究古物。夏鼐曾把archaeology译为“古物学”,并详细讨论考古学与古物学的名实关系,见他的《考古学方法论》(1941)、《田野考古序论》(1952)、《考古学通论讲义》之一(1953)、《考古学通论讲义》之二(1955)、《什么是考古学》(1984)。他说,商务印书馆1931年出版的《辞源》和《英汉对照百科全书》已有这种译法。这或许可以解释,他为什么把Antiquity杂志译为《古物学》。我理解,他所谓古物学,其实是考古学。照此理解,Antiquity实相当中国后来的《考古》杂志。陈淳译法类似,但有微妙差异。他译《文物》,恐怕与中国考古文物界的另一时尚有关。1949年,中国成立文物局,“古物”改称“文物”,文物局创办《文物》杂志,而中国的地方考古队和后来的考古所、考古院属于文物局系统,自然喜欢在“考古”前加“文物”二字,以此作所名,作刊名。夏鼐并不忌讳“古物”,但拒绝使用“文物”,也反对“文物学”。1984年,他仍在《文物和考古》一文中强调,既有“考古”,何必“文物”。他讲了很多理由,但背后原因是什么,大家都知道。我觉得,以内容言,Antiquity杂志大致相当中国的《考古》或《文物》,其实是考古杂志。Antiquity是指用古物研究古代,仍叫《古物》或《古物学》是不是也可以?

罗泰回复:谢谢你又耐心又详细的解释,我当然同意可以这样翻译Antiquity杂志的名字,只不过自己要清楚,这不是直接翻译它的原意。把“考古学”等同于archaeology的标准翻译好像是从日本明治时代才开始的。这一点你在《笔记》里也提到。

*

罗泰批注:28页

relicology,这个词不但不存在,也不太可能存在。relic是从拉丁语reliquiae(遗物)而来,-logy是希腊语。一般造后面有-logy的词,前面也应该是希腊语的词。也许可以用cimeliology(从希腊语的κειμήλιον / keimélion而来)表达夏鼐的意思(把keimélion加进英语之前应先把它拉丁化为cimelium)。但一般的英语母语者恐怕不太可能明白这个词的意思。

李零:夏鼐为什么用这个词?他是否见到过这种用法?最好查一查。他说少见,似乎不是他生造。

*

罗泰批注:29页

什么是人文学?英文humanity出自拉丁文humanitas,单数指人类(humankind)或人性(humaneness),不能指人文学。后者是Humanities,只能用复数,而且要大写。英语不能说Archaeology is a humanity。如果你要表示考古学是人文学,就必须说Archaeology is one of the Humanities或Archaeology belongs to / is among the Humanities。二十世纪著名美术史家欧文·潘诺夫斯基(Erwin Panofsky)在他的一篇文章里说:

拉丁文的humanitas(人性)一词在历史上便具有两种清晰可辨的含义,第一种含义来自人与低于人者之间的差别;第二种含义来自人与高于人者之间的差别。人性在第一种情况下指的是价值,在第二种情况下指的是局限。……[第一种含义使人]有别于没有pietas(敬重)与没有paideia(教养)的野蛮人或俗人——敬重与教养就是敬重道德价值观及优美地融合学识与文雅,对于这种融合,我们只能用那个名声不好的词“文化”来界定它。

人文主义(humanism)正是发端于这种对人性的矛盾理解。人文主义与其说是一场运动,还不如说是一种能被界定为坚信人的尊严的态度,这种态度既基于强调人的价值(理性[rationality]与自由),也基于承认人的局限性(易于出错[fallibility]和脆弱[frailty]):由这两种假设便产生出了——责任与宽容。(“The History of Art as a Humanistic Discipline,” in Erwin Panofsky, Meaning in the Visual Arts, University of Chicago Press, 1955, pp. 1-2. 此文写于1938年,有好几个版本。此地译文引自[美]欧文·潘诺夫斯基:《视觉艺术中的意义》,邵宏译,严善錞校,商务印书馆,2021年,第8-9页。)

潘诺夫斯基著《视觉艺术中的意义》

Humanities作为“人文学”的含义(拉丁文作Studia humaniora)是出自这个思想框架。它的对立面是科学(scientia)。根据潘诺夫斯基,scientia的探索对象是“为感官所了解的全部世界,除了人类留下的记录之外”(the whole world accessible to the senses, except for the records left by man, ibid, p. 5,译文亦同前,10页)。

李零:所言诚是,humanity应改复数、大写。西学入华,所有知识被分为文、理二科,沿用至今。理是自然科学,文是一切非自然科学的学术门类。但1949年后成立的中国科学院是大科学院,既包括数理化类的自然科学,也包括政商法类的社会科学和文史哲类的人文学术,所有知识被“科学”大一统,文科被统称为“社会科学”。1963年周扬在《红旗》杂志发表《哲学社会科学工作者的战斗任务》,属于官方的指导性文件。当时,“社会科学”泛指一切非自然科学类的学术,既包括文史哲,也包括政商法,因为马克思主义重哲学,当时认为,中国的科学都是马克思主义哲学指导下的学术,所以特意在“社会科学”上加“哲学”。中国各大学的学报几乎都有“哲学社会科学版”。1977年从中国科学院分出的中国社会科学院,就是把非自然科学的所有学问统称为“社会科学”。中国读书人有强大的人文传统,“五四启蒙”,无须宗教改革,他们特别推崇“赛先生”(科学),把“科学”当“迷信”的对立面,除高居“科学”之上的“哲学”,一切学问都是“科学”,不是自然科学,就是社会科学。当时,人们还很少用“人文学”一词。“人文学”是“改开”以来才大行于世,“人文精神”更是集所有好话于一身可以到处乱贴的标签。有人认为,“人文学”不科学或不够科学,不加“科”字,但也有人用“人文科学”。考古学是人文学术还是社会科学,一直有争论,有人甚至担心,考古学会变成自然科学。我认为,考古学是研究大历史,研究大历史需要大考古学,大考古学是综合学科。研究大历史,自然科学、社会科学和人文学术全都有用武之地。有人把美国的艺术-科学院翻成文-理学院,虽然避免了人们对“艺术”的误解,但把数理化(自然科学)外的知识全部叫文科,又抹杀了文史哲与政商法的区别。北大人文-社会科学学院就是把“人文”和“社会科学”当两个不同概念。

*

罗泰批注:46-47页

archae-ology,严格讲,应分析为archae-o-logy,中间的o不属于logy,而是把两个名词合为一个名词的中间环节。原先-logy的主要意思是“知识”,其次是“学问”。这个结尾来自λόγος / logos这个词,意思是“按照逻辑顺序说的话”或“道理”。因此有人认为,λόγος / logos是西方语言里最适合翻译中文“道”的词。参看张隆溪著《道与逻各斯》(The Tao and the Logos, Duke University Press, 1992)。

李零:中国传统,道与术有别,道是大道理,大道理管小道理。术只是技术、技巧、方法类的东西。汉语的术,权术的术,武术的术,美术的术,房中术的术,西语都可以叫art。兵法的法也叫art。日韩喜欢用道字,如武士道、柔道、跆拳道,中国只叫术,如拳术、剑术。学是知识门类。考古学的学是知识门类。汉代把士分为“文学士”和“方术士”,“文学”类的知识是《汉书·艺文志》的六艺、诸子、诗赋,“方术”类的知识是《汉书·艺文志》的兵书、数术、方技。archaeology,直译是“古学”,不能译为“考古道”或“考古术”,汉语的“考古学”是采用日语的翻译,很好。

*

罗泰批注:51页:注1

罗泰1993年发表于 Antiquity杂志、1995年被译为中文发表于《文物季刊》的《论中国考古学的编史倾向》

注1引拙作,奇怪的是,这篇少作是我目前为止被学者引用最多的著作。当初Antiquity杂志约罗森夫人(Jessica Rawson)写这个题目,她要么太忙,要么写不出,把任务交给了我。也许我应拒绝她。发表前,我把初稿寄给张光直先生看,他不太赞同我写这样的文章,觉得即使内容正确,语气(tone)还是有问题。也许这个意见是对的。

李零:我在纪念张光直教授的文章(收入《四海为家》)中提到,张先生曾问我对你的文章评价如何,可参看。张先生很谦恭,担心你冒犯中国的考古学家。

三联书店2002年编《四海为家——追念考古学家张光直》

*

罗泰批注:60-61页

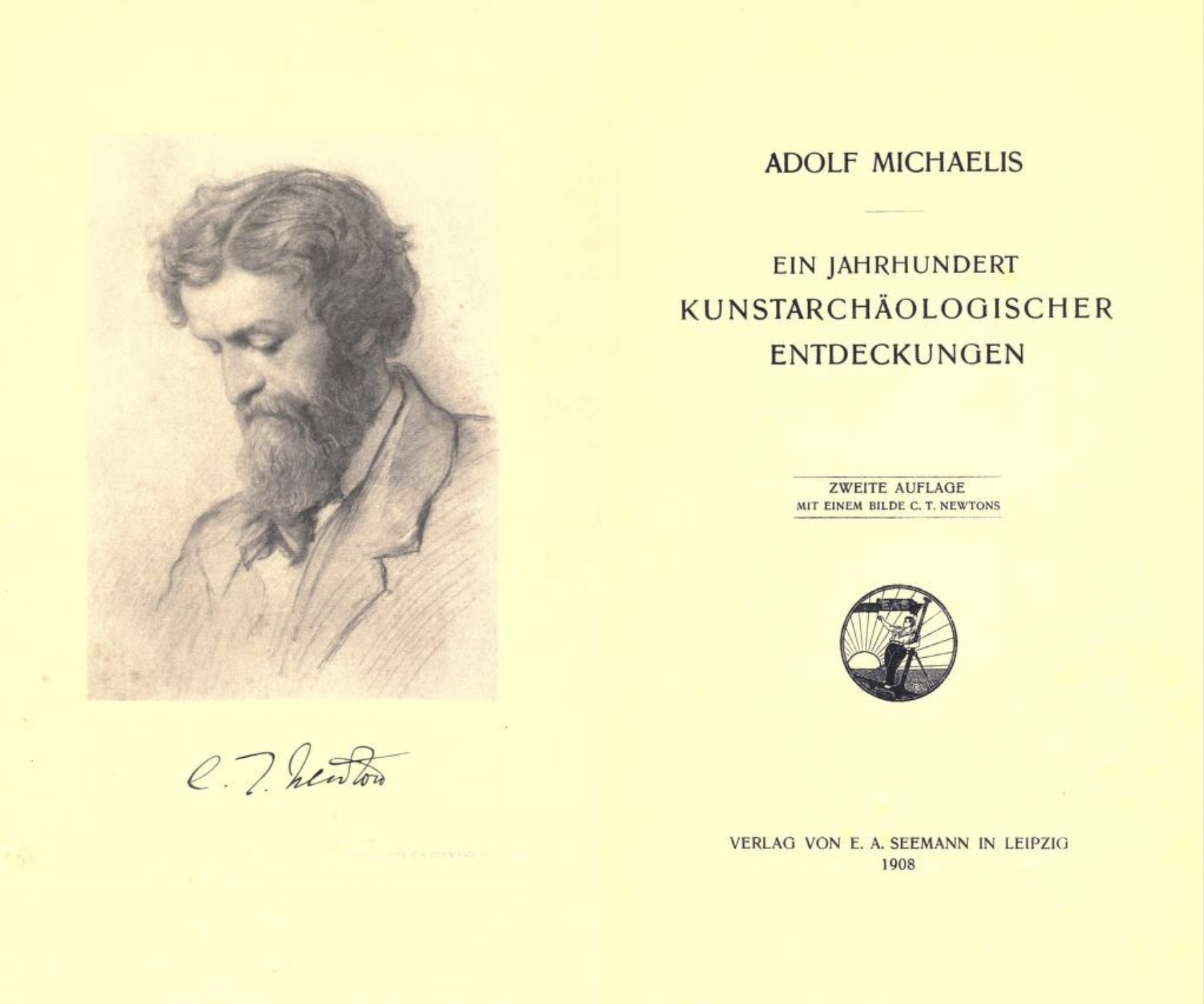

斯特拉斯堡(Straßburg / Strasbourg)在1909年的确属于德国,但第一次世界大战结束后又归法国了。kunstarchäologisch是形容词,后面的-er是该词第二格(强型)的结尾。与此相关的名词是Kunstarchäologie(美术考古)。我查了米海里司(Adolf Michaelis, 1835-1910)的书(比利时皇家图书馆只有1906年的第一版,书名Die archäologischen Entdeckungen des neunzehnten Jahrhunderts[《十九世纪的考古发现》]还没有kunstarchäologisch这个词,更名为Ein jahrhundert kunstarchäologischer entdeckungen[《美术考古一世纪》]的1908年版,我手头没有,但据1908年版的书评,内容与1906年版似乎没什么改变)。这位作者是当时的老一代学者,在书里给一般读者总结了他一辈子的学问,文笔很美,内容也比我最初想象更有意思,很多情况是我早就想知道的(他还评论了我曾祖父阿尔弗雷德·科尔特[Alfred Körte]和他哥哥古斯塔夫·科尔特[Gustav Körte]在安纳托利亚所做的考古工作)。这本书有点像丹尼尔的《考古学一百年》,书后有长达十页的重大考古发现表。尽管此书1906年版书名未见kunstarchäologisch, 但Kunstarchäologie在其前言(第V页)中还真出现了一次:

Die ‘Archäologie des Spatens’ und ihre Ergebnisse bilden den eigentlichen Gegenstand, ohne daß ich ängstlich vermieden hätte diese Grenze hie und da zu überschreiten. Dabei ist ‘Archäologie’ wesentlich im Sinne von ‘Kunstarchäologie’ gefaßt; Kulturerzeugnisse ohne ausgesprochenen Kunstcharakter werden nur gelegentlich herangezogen.

本书主要针对“铲子考古”和它的研究结果,不过我不怕超越这个界线。在此“考古”主要指“美术考古”,没有明显美术特征的文物仅仅只是偶尔被提到。

米海里司1908年版《美术考古一世纪》

另外,书中总是用Kunstgeschichte或Kunsthistorie,kunsthistorisch或kunstgeschichtlich(德语当名词一般用Kunstgeschichte,当形容词一般用kunsthistorisch,这是个奇怪的语言现象,我没法解释),即“美术史”,而且书的内容的确是纯粹的美术史。我查了比利时皇家图书馆阅览室的好几部德文辞典和百科全书,都没有包括Kunstarchäologie或与之相关的词。我还查了北欧日耳曼语系语言的辞典,也没有类似的词。如瑞典语Konstarkeologi / konstarkeologisk,在网上偶尔能看到,但在辞典中也未见。当然,这个词的意思很清楚,不用解释,但好像没有一种欧洲语言正式接纳它。我一直主张中国考古学界所谓的“美术考古”是一个有问题的概念,其实应该等于“以考古发掘材料为主的美术史”。

李零:“美术考古”一词源于米海里司《美术考古一世纪》的郭沫若译本,从此在中国落地生根,杨泓用这个词,夏鼐也用这个词。“艺术史研究”是“二次引进”的新概念,其实应改为“考古-艺术史研究”。夏鼐提倡的大考古学,有所谓特殊考古学,不仅包括田野考古的拓广(上天入地下海的航空考古、水下考古和遥感技术),碳十四类检测手段的拓广(科技考古),也包括铭刻学、钱币学和“美术考古”等古物学遗产。

米海里司著、郭沫若译《美术考古一世纪》

罗泰回复:对了。因此研究中国早期美术史的西方学者,在中国最接近的同行就在考古学界。艺术史最近几年才刚刚进入一些大学的核心课程,这个学科在中国学术界的发展成熟程度和考古学无法比。

*

罗泰批注:66页

社会人类学(social anthropology)这个叫法不限于英国,美国好几个大学(包括哈佛、芝加哥大学等)也用。

李零:所言诚是。

*

罗泰批注:78-79页

留学海外回国的学者名单里好像缺了袁复礼。

罗泰批注:82-83页

高校系统解放后的第一代著名考古学家好像缺了四川的闻宥。

罗泰批注:83-85页

各地文物局系统的第一代考古学家好像缺了河南的安金槐、贾峨等。这本书可能还漏了几位重要人物,也许可以在合适的地方指出他们。

李零:上述名单是评选的结果,选,就不可能全。我认为,考古学家,中研院史语所,李济、梁思永、夏鼐最重要,北研院史学所,徐旭生、黄文弼、苏秉琦最重要,其他,有谁没谁,颇费斟酌。

*

罗泰批注:85页:案

我很同意你对夏鼐的高度评价。我认为这是客观公正的。其实,他的重要贡献还包括他在中国引进、创办和推动了当时最先进的科技考古,比如他很早就在考古所建立了碳十四实验室,尽管苏联考古学家长期拒绝使用碳十四技术。他们显然认为,这是“美帝”拥有的科学。

李零:夏鼐不但看重科技考古,还很重视科技史。

罗泰回复:没错,并且他还写过一些很有分量的科技史文章。

*

罗泰批注:107页:7

请注意,梵文(Sanskrit)是记录活语言,而佉卢文(Kharoṣṭhī)则是一种死文字,能够用来写梵语和各种古代印度方言,如帕拉克里语(Prakrit),甚至也可以用来写别的不相关的语言,如中亚的吐火罗语(Tokharian)。但据我所知,吐火罗语现存的主要文献和铭文是用印度稍晚出现的波罗米文(Brahmi)书写。你可以问问林梅村现在还有没有用佉卢文写的吐火罗语文献。

李零:佉卢文在印度消失后,仍流行于丝绸之路沿线,一直到唐代。

罗泰回复:我理解,Prakrit是指Sanskrit以外其他各种与之类似的印度语言,不是其中某一种。这一点还可以找专家确认。

*

罗泰批注:108页:案

《越绝书》的成书年代在东汉,其三期说未必比卢克莱修(Lucretius)早。巴恩此说是误解。他的“政治正确”癖很可能是为了把他的书当大学本科生的教科书。

李零:《越绝书》,旧题袁康作。袁康是公元一世纪人,书中虽收载吴越旧说,但成书年代在东汉。卢克莱修是公元前一世纪人,确实比袁康早。

*

罗泰批注:116页:10

普洛斯库里亚科夫(Proskouriakoff)其实不会玛雅语,作为艺术史家,她完全是从形式分析玛雅文字,显然还真有点初步的发现,但她的方法不够严谨,现在恐怕过时了。

*

罗泰批注:148页:3

鄂本笃之名,Benedict Goës,好像用不着ë,作Benedict Goes就行。他并非俄国人,而是葡萄牙出生的耶稣会传教士(1562-1607),他从印度的莫卧尔帝国经喀什进中国,本来想到北京,但途经肃州(现在的酒泉)病死,没有到达目的地。他以后的耶稣会士再也没有试图从中亚进中国,改走海路。作为俄国考察者,人们还会提到奥登堡(Sergei Ol‘denburg),他是跨沙皇时期和苏联时期的学术泰斗,不知他有没有亲自到过中国,但科兹洛夫(Kozlov)背后就是他。我2000年访问圣彼得堡时,有人还提到好几个俄国和苏联的中国调查团,全都没听说过,不知道细节。你评论的书好像还漏掉了早期日本在东北等地的发掘项目。

*

罗泰批注:155页:案(第一条)

虽然新生代研究室是1929年才建立,但地质调查所在此前已经加入了考古工作,新生代研究室在该所是否还有前身?众所周知,安特生是地质调查所的人员,他深受时任所长丁文江的支持。这些情况好像也是民国时期中国考古学史的一个重要组成部分。

李零:新生代研究室一开始就是地质调查所下的研究室。地质调查所是1913年成立,先后隶属于工商部、农商部,安特生是1914年受聘农商部矿政司顾问,参加地质调查所的工作。

*

罗泰批注:156页

现在中国学术界已经普遍采用“史前史”(prehistory)一词,跟解放初期相比,这是个重要变化。我还记得,1973年威廉·华森(William Watson)在大英博物馆第一次举办新中国出土文物展(图录叫“中国瑰宝”[The Genius of China])时,展览说明用了这个词,因而引起中国官方的强烈不满,原因是,恩格斯把人类从早到晚的发展全部归入历史范围,没有史前史,“史前史”是资产阶级的错误概念。之后数年,沃森没能去中国,据说夏鼐在国内也受到严厉批评。protohistory的定义其实比较周密,专指某一族群本身没有留下文献,但在以后的文献或其他族群的文献里被提到的历史阶段。

《中国瑰宝》图录

李零:威廉·沃森办展是怎么回事,愿闻其详。西学好分前后,“史前史”是相对“成文史”而言。马克思、恩格斯讲“大历史”,见《德意志意识形态》。他们的原话在马恩手稿中被删,为什么删,学界有各种猜测。当时,他们不懂考古。手稿公布很晚,一般人也看不到。马克思死后,唯物史观的简短表述多见于恩格斯的各种序言。新中国讲“社会发展史”,“社会发展史”是人类史,人类史是大历史,开头照例讲《劳动在从猿到人转变过程中的作用》。“从猿到人”当然属于史前史,“思改”运动,人人学习,《家庭、私有制和国家的起源》也涉及史前,我读研究生时,此书是指定读物。柴尔德写过一本《历史》,很少有人读。他不但讲“史前史”,还讲“史后史”,他是把当代资本主义归入“史前史”,而把“未来”定义为这种“史前史”的结束。

罗泰回复:可以问罗森夫人,她应该记得这件事情。

*

罗泰批注:158页:案

“美国芝加哥菲尔德自然历史博物馆”这个提法好像混合了两个不同的机构:纽约的American Museum of Natural History和芝加哥的Field Museum of Natural History。两者在二十世纪初都组织了到东亚的考察团,著名的汉学家劳费尔(Berthold Laufer)先后参加过这两个机关的考察。劳费尔是个德国出生的美国学者,严格讲,不能算考古学家,但他对考古有贡献。他跟沙畹一样,对中国的金石学相当熟悉,通过他的《中国古玉》(Jade)一书才把吴大澂的研究介绍到西方学术界。

李零:章鸿钊《石雅》经常引用劳费尔书。

*

罗泰批注:168-170页

我很赞同你对特里格(Bruce G. Trigger)误解中国金石学的评论。其说的确很像你说的“李约瑟问题”。实际上,我在阿兰·施纳普(Alain Schnapp)的指导下参加编写的《世界古物学》(World Antiquarianism, Getty Institute Publications, 2013)中就已指出,世界很多地方都有相当金石学或古物学的现象。此书可以拿来证明,欧洲古物学在世界范围里并不是一个例外,它可以帮助我们不要经常拿“中国”和“欧美”做过度二分化的对比。

阿兰·施纳普、罗泰等编《世界古物学:比较的视角》

李零:中国金石学包括器物学、铭刻学和艺术鉴赏。这些都是西方考古学移植中国的“野生母本”,与欧洲考古学承自古物学的遗产相似。中国人对盗墓并不陌生,但很少对石器(如所谓“雷公斧”)感兴趣。

*

罗泰批注:170-171页

你讲中国学术界如何接纳考古学这门新学问,并且把它改变成了中国学术主流的一个组成部分,我也非常同意。因此,我们这些在国外关心中国考古的人,应当在一定程度上可以免受当世所尚考古“去殖民主义化”(decolonization)风潮的指责。

李零:欧洲考古学是欧洲发明的考古学。中国考古学是以欧洲考古学为父本,中国金石学为母本,相互嫁接的结果。传播离不开接受者的选择、适应和改造。安特生和王国维都重要。

*

罗泰批注:176页:案

自内藤湖南以来,日本学者主张中国“早期近代”(Early Modern)从宋代开始。有些西方汉学家也赞同这一观点。最近还有人把“晚期古代”(Late Antiquity)延伸到唐代,和波斯的萨珊王朝一致。这种分期断代的辩论,背后显然没有思想意识(ideological)的根本分歧,仅仅是不同学者各自强调的重点有所不同。

*

罗泰批注:179页

我在四川、重庆的田野工作其实是在写《剑桥中国上古史》之后。

李零:你是学考古的学生,去四川、重庆前,有什么田野经历(中国和中国以外)?柴尔德是先当考古学教授,然后才从事考古发掘,你也是如此吗?

罗泰回复:我当研究生期间在美国、英国、韩国参加过一些考古工作,但同李水城等朋友一起到四川、重庆做盐业考古之前,从未根据自己做过的田野工作发表过任何学术作品。可惜的是,后来也没有过别的机会这样做。

李水城、罗泰编《中国盐业考古(第一集)——长江上游古代盐业与景观考古的初步研究》

*

罗泰批注:197: 7和200页:案

的确,西周晚期青铜器的重大变化是高本汉(Karlgren)早已指出, 罗越(Loehr)好像未曾对此期铜器做什么研究。中国方面,容庚可能比高本汉更早意识到这一变化,还有郭宝钧。

李零:这是对夏含夷说的订正。

*

罗泰批注:202页:注1

《春秋》,Springs and Autumns才是正确翻译,Spring and Autumn不辞,简直是一种不伦不类的皮钦语(Pidgin)。法语一直使用复数,作Époque des Printemps et Automnes。

李零:Spring and Autumn行用已久,恐怕改不动了。

罗泰回复:不见得。学术界普遍引用的词汇会有变化。比如二十世纪后期英文的汉学著作还普遍使用Oriental、Far East之类的词,现在差不多已禁止使用。希望不久的将来李希霍芬(Ferdinand von Richthofen)所谓的Seidenstraße或Silk Road一词也可以消逝在历史中。说起更为专门的话题,我开始读研究生那阵儿,“五行”仍被译为Five Elements,后来变成Five Phases,现在夏德安以为Five Agents更正确。“春秋”或许也有希望。

*

罗泰批注:209页:案

巫鸿的《中国古代艺术与建筑中的“纪念碑性”》(Monumentality in Early Chinese Art and Architecture, 1995)是在《剑桥中国上古史》(1999)之前写作和出版,注1是对的,正文“此书之后”仅指中文译本。

*

罗泰批注:213页:案

子学西化始于明末清初的耶稣会传教士,并非胡适。卜德(Derk Bodde)其实翻译了冯友兰《中国哲学史》的全书(两册),注3所引就是这个本子。《中国哲学小史》(A Short History of Chinese Philosophy)是1948年出的,好像是卜德为了教学需要而做的缩编本,不知道冯友兰在什么程度上参与编写,也不知道当时是否马上出了《小史》的中文版,值得确认一下。

冯友兰著、卜德编《中国哲学小史》

李零:我说“中国哲学史是子学西化的结果,胡适是开创者,冯友兰是集大成者”,是指胡适借鉴西方哲学史,开创中国哲学史,冯友兰进一步发展了这门新学问。你说的“子学西化始于明末清初的耶稣会传教士”指什么?是指子学的西方译介吗?我想,这是两类不同性质的工作。

罗泰回复:我说的子学西化是指西方有一些知识分子开始明白中国有相当于西方所谓“哲学”的东西。耶稣会士在十八世纪已经把孔子当Sinarum philosophus(中国人的哲学家)介绍到欧洲了。这当然和胡适、冯友兰的功夫没法比。可惜的是,西方不少名校的哲学系到现在还不承认中国哲学是哲学,拒绝雇中国哲学的专家,逼迫中国哲学专家到东亚系去发展。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司