- +1

“父亲的姓名”问题——《拉康的父亲理论探幽》读书研讨会

2024年4月17日,同济大学“济心理”平台举办华南师范大学黄作教授的新著《拉康的父亲理论探幽——围绕“父亲的姓名”概念》的读书研讨会,中国人民大学的吴琼教授、马元龙教授、张旭教授与谈,主持人为同济大学人文学院的居飞教授。以下为研讨会实录:

居飞:大家晚上好。我们今天晚上邀请了几个同行,都是业内非常有名的学者,主要想聊一聊黄作老师新近出版的非常有意思的一本书,也是拉康派非常关注的话题——拉康的父亲理论,黄老师把它翻译为“父亲的姓名”,霍老师把它翻译为“父姓”,这个问题很重要,我先简单地说一下,因为我可能更偏向于临床。它是两个地方的焦点,第一个,从临床的角度来说,拉康当时有两个目的,一是拉康要是跟克莱因派开战,我们知道在弗洛伊德之后克莱因都快把精神分析搞成一个母亲的精神分析了,因为克莱因是晚辈,虽然有点微词,但不好明说。拉康就想说我们还是要回到父亲,精神分析不能只谈母亲、母亲的精神分析,这是临床的背景。当然,从思想的背景,拉康的“父姓”有一个很大的支撑,就是拉康的“符号界”(另译“象征界”)的问题,弗洛伊德的俄狄浦斯情结有生物学的基础,拉康实际上是通过研究“父亲的姓名”完全走向了结构主义立场,或者符号主义立场,那就把生物学抽空了,当然,在传统弗洛伊德派,感觉也不是那么统一,这是我个人觉得的一个背景。但是黄老师研究“父亲的姓名”,也有一些思想史的背景,二战之后,实际上欧洲面临父权衰落的问题。涂尔干就很清楚,他发现社会规范不行了,刚才我们几位老师还讨论了福柯的问题,福柯当时也对这个有所思考。当时有一个思潮认为父权衰落了,但是拉康又回到了父权。这个思想背景是怎么发生的?因为黄老师的书里面的内容非常丰富,我简单地谈一下我自己阅读的感受,待会请黄老师再仔细展开。

我先介绍本书的作者以及邀请到的嘉宾,首先介绍黄作教授,我和黄作认识非常早,我读硕士的时候他就跑到我们川大来学拉康了,黄作当时还买不起拉康的法文原版,都是我一本一本给他复印的,那是2002年的事儿了,22年过去了,我还记得当时帮黄老师复印拉康的法文版全集,当时一本一本地搞下来。黄老师现在是华南师大哲社学院的教授、博导,也是法国哲学专委会的理事,黄老师也研究笛卡尔,研究当代法国当红的一位哲学家Marion,[后者]实际上是现象学家,是偏向现象学的。黄老师著的书,有《不思之说——拉康主体理论研究》《漂浮的能指——拉康与当代法国哲学》,第三本就是最近的《拉康的父亲理论探幽——围绕“父亲的姓名”概念》。译著有《情爱现象学》,就是Marion那一本,还有拉康的重要的séminaire(研讨班),这个séminaire有很多争议,就是《父姓问题》,黄老师翻译的这本非常有争议性的册子,1963年拉康被开除了,所以那一年的讨论版只搞了一次就结束了,它是在一个历史的敏感点上。

我们邀请了三位与谈嘉宾,都是人大的,首先介绍吴琼吴老师,吴琼老师是国内很早就出版拉康专著《阅读你的症状》。后来有《西方美学史》《雅克·拉康:阅读你的症状》,还主编《视觉文化研究丛书》。马元龙老师也是国内很早研究拉康的,听说马老师要重译拉康《文集》,这是很重要的一件事。马老师的专著以精神分析为主,比如《雅克拉康:语言维度中的精神分析》《精神分析:从文学到政治》,以及《欲望的变奏(精神分析的文学反射镜)》。第三位是人大哲学院的张旭老师,张旭老师是主研法国哲学,以福柯为主,他的著作有《卡尔·巴特神学研究》《上帝死了,神学何为?——二十世纪基督教神学基本问题》《礼物——当代法国思想史的一段谱系》。

下面首先请本书作者黄作教授给我们介绍一下他写作的过程以及他的一些基本想法。

黄作:今天非常高兴来到同济大学“济心理”这个平台,也非常高兴中国人民大学三位老师、三位同事和我们一起来谈谈拉康的父亲的问题。首先我来简单谈一下我写《拉康的父亲理论探幽——围绕“父亲的姓名”概念》这本书的缘由。这其实是我上一个国家社科基金项目(“拉康《父亲的姓名》翻译和研究》)的专著成果,它的另一个成果是译著,也就是我们看到的拉康的《父亲的姓名》。《父亲的姓名》译著的初稿实际上我在十多年前就完成了,但是就像我在译著后记中提到的那样,主要是译著的法方版权原因,当时有一些障碍,那么我们就没能出版成功,后来我就把它放在一边了。接下来几年我做了点翻译,就是Marion的Le phénomène érotique(《情爱现象学》,商务印书馆,2014年),还有就是第二本专著《漂浮的能指——拉康与当代法国哲学》的写作,实际上是在做这些活,一直到2018年《父亲的姓名》这本小册子终于在商务出版了,出版之后我才着手做父亲问题的专著写作,但是我对拉康的父亲问题的思考实际上已经有十多年了吧。

接下来我讲大概三点,第一点,这是我在写这本书的时候最感兴趣的一个点:拉康在1963年底开“父亲的姓名研讨班”的时候,他的处境是非常有意思的,因为他批评的是弗洛伊德的父亲理论,拉康的父亲理论是一个新的父亲理论,很显然,它是相对于弗洛伊德的父亲理论,我们可以称之为旧的父亲理论;拉康要讲的新的父亲理论和他当时的处境,这两者之间有一个非常奇妙、非常奇特的关系,我们怎么用中文可以说它是相当应景的。因为拉康的新父亲理论实际上是反对弗洛伊德把死去的父亲视为法则的理论,而那个时候(就是居飞老师刚才讲的1963年事件),1963年下半年拉康的大部分弟子和同事为了谋得进入国际精神分析学联合会也就是我们平时讲的IPA的入场券,不惜要把拉康从法国精神分析学协会(SFP)开除出去,如果我们用中文说,实际上就是“祭旗”,祭为图腾,那么也就是要“谋杀拉康”,这就是说,他们要把拉康视为死去的父亲,而死去的父亲的理论恰恰是拉康那一年研讨班开始要讲、要反对的东西。你们看到吧,这里其实有一个相当荒诞的、悲剧性的巧合在里面,一边拉康踌躇满志要展开他的新父亲理论研讨班,另一边是他的部分弟子试图在他身上实践旧的父亲理论(就是拉康要反对的弗洛伊德的父亲理论),拉康在此显然有不甘心,也有无奈和伤心,说不出这里是气愤、不平还是命运的捉弄,我一下子就对拉康有了一个移情,就喜欢上了这个点,这是我写作的第一个动力,原动力在这个地方。我把这个事情的来龙去脉都写在了本书的前言当中。当然我们后来看到了,拉康其实是领头狼,是领路的雄狮,从1953年开始他就是引领法国精神分析学的,他怎么可能答应IPA只做一介散修呢?这是不可能的,他肯定会起来反抗,肯定会掀桌子,后来他就这么干了,所以在某种意义上说这并不是一个坏事情,它实际在客观上促成和奠定了拉康之后的江湖英雄的地位。这是一个起点,一个出发点,我是从这里入手的。

这本书我有一个总的立论,我说拉康的父亲理论是一个新的父亲理论,那么它新在哪里呢?我们知道,弗洛伊德有关父亲的论述有很多,但是他的父亲理论主要集中在1912年的《图腾与禁忌》,弗洛伊德借助图腾餐、图腾崇拜、图腾禁忌这些神话叙述,提出死去的父亲作为法则的父亲理论。弗洛伊德的这种父亲理论很容易被抽象成为父亲作为法则的理论或者说象征父亲理论、父亲功能理论等等,象征父亲、父亲功能、父亲作为法则这些思想实际上跟父系社会的演进状况是遥相呼应的,这么一来弗洛伊德的理论从内核上是符合父系社会内在理论的,所以很多人其实是认同的,就是说,父亲作为法则。但问题就出在这个地方,弗洛伊德在《图腾与禁忌》里面讲的不是仅仅是父亲作为法则,而是讲死去的父亲作为法则,这个就成为拉康批评矛头直指的点。拉康指着这个死去的父亲就要问了,为什么必须是一个死去的父亲?就是说,弗洛伊德构想这个理论为什么需要一个死去的父亲呢?这里有一个鲜明的特征,我们用理论术语来说就是理想性,因为死去才具有理想性,这很符合我们传统文化讲的人死之后挂旗子、把他挂上去竖为权威等等说法。因为有了理想性进而可以象征法则、代表法则,这个思路是这么来的,就是说,正是因为死去、具有理想性才象征和代表法则。拉康这里有一个有意思的构想,那就是,这个理想性的构想是不是弗洛伊德本人的构想呢?是不是弗洛伊德作为一个学者的理论构想呢?拉康对此实际上是存疑的,他认为这个理想的形象是弗洛伊德受到了他的病人影响的结果,因为这种构想的方式是神经症患者特有的,他在其著名的论文《弗洛伊德的无意识之中的主体颠倒和欲望辩证法》中明确说理想的父亲之像实际上是神经症患者的一种幻想,也就是说它不是弗洛伊德的构想,他明确这么说,由此我们可以看到,拉康并不反对弗洛伊德倡导的父亲的象征功能,并不反对弗洛伊德把父亲视为法则,其实他不反对(就像居飞老师刚才讲的,拉康和弗洛伊德的一个共同点就是要重振父亲的功能和权威),他拒斥的实际上是弗洛伊德这一构想的方法,即弗洛伊德只把死去的父亲作为法则的观点。说得更加明白一点,就是说弗洛伊德把临床中观察到的精神症患者对于理想父亲形象的构想视为人类社会原初父亲形象的构想,这在拉康看来是有问题的。为了在义理上彻底与弗洛伊德的父亲概念区分开来,拉康在理论上做了一些活,借助了能指与结构工具,提出了“父亲的姓名”,相比于原始父亲纯粹的享乐性,“父亲的姓名”理论从源头上就是去性欲化的。具体我们可以这么来说,为了拆解由神经症患者搭建的理想父亲的形象,拉康称之为“拆除父亲的木偶”,他在法则的领域引入了非常重要的欲望概念,运用能指这一结构利器来武装欲望,破除了纯粹享乐与法则之间的神经症患者式的假想性对立,破除了通过否定(也就是图腾禁忌中的禁忌)的方式确立起来的法则的理想性,重新思考欲望与法则之间的关系,提出了欲望与法则是相伴共生而非对立的观点,力图探索父亲功能真正的作用与功能,为父亲作为法则的社会文化注入了新的活力。当然,我们看到,当拉康声称基于人类第一认同的父亲的爱是欲望与法则结合的基础时,无论他把犹太基督教传统的上帝之爱类比于父亲的爱还是从纯粹的在场-缺场出发去思考父亲作为法则的绝对性,他实际上完全改变了法则的内涵,父亲不仅是社会文化的法则,从深层上说更是无意识和语言的法则,在这个意义上说拉康要比弗洛伊德更加深刻,他实际上在更深层面上进行探究,为现存父系社会辩护。但与此同时,我们要看到,拉康所说的作为法则的父亲也好,象征的父亲也好,要重振父亲权威的父亲也好,早就不再是普权的父亲了,也不是具有普遍有效性法则的父亲,它的普遍性在某种意义上当然也在,但它体现在哪里呢?它体现在无意识和语言的法则,也就是说它不再具有传统形而上学意义上的实体和基础,在这个地方我们可以看到,它是反形而上学的,这一点跟哲学上的当代哲学思潮事实上是遥相呼应的,我们在后面讲到父亲的姓名和上帝之名的时候再来强调这一点。

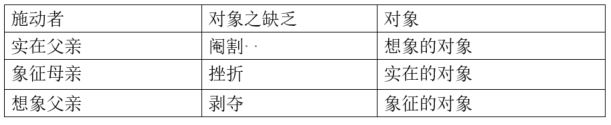

另外我想讲讲两个比较具体的问题。一个是父亲问题的路线问题:拉康在讲父亲的问题时看起来走了两条线,一个是三元父亲的问题即三界问题,其二是“父亲的姓名”问题。很有意思的是,这两条线,他在1951-1952年度和1952-1953年度的两个半公开研讨班(我们现在称1953-54年度的研讨班为他的第一研讨班)中其实都已经提出来了。从我们现在掌握的材料来看,三元父亲(实在父亲、想象父亲和象征父亲)已经提出来了,同时也提出了“父亲的姓名”概念,当然这里有单复数的问题,我们先不管它。我们看到,在1951-52年度的《狼人研讨班》里,他在提出“父亲的姓名”的同时提出了象征父亲的问题,这里有一个点我其实还是想跟大家指出来,当拉康用象征父亲时有一个广义和狭义的区分,广义的象征父亲实际上就是三元父亲,总的三元父亲,而狭义的象征父亲就是想象、象征、实在当中一元父亲,只是一元象征父亲,这就是所谓象征父亲的双重性特征问题。在1952-53年度的《鼠人研讨班》中,拉康仍然使用三元父亲,与此同时,拉康实际上也使用了“父亲的姓名”术语,一开始就直接用了,在《狼人研讨班》和《鼠人研讨班》都是。这样一来就让人觉得他有两条线。在后来的第二研讨班和第四研讨班中,拉康直接称广义的象征父亲就是“父亲的姓名”。这里有一些术语上的重合和重叠,让人有点疑惑。为什么在三元父亲已经提出讨论的情况下拉康又提出“父亲的姓名”这个概念呢?我想我们可以重点关注两个文本,第一个文本在第四研讨班班。第四研讨班中拉康有一个非常有名的三元父亲表格,我们可以看到实在的父亲、象征的母亲(不是象征的父亲)和想象的父亲,与之相对应的对象有实在对象、想象对象与象征对象。

其中他提出一个概念叫“对象之缺乏”(manque d'objet),这里有阉割、挫折和剥夺。这里有个小的但非常重要的地方我想稍微讲一下,怎么理解拉康既讲了对象又要讲“对象之缺乏”?这其实在义理上是有点矛盾的。关键在什么地方呢?拉康用想象、象征和实在这三元概念在对象之缺乏、行动或行为、对象与施动者之间来回穿梭,几乎让人眼花缭乱,让人搞不懂他到底在讲什么。对于这个,我们还是要抓住一些关键的点,一些关键的位置。譬如拉康为什么讲对象又讲“对象之缺乏”?我们可以从拉康讲缺乏与存在之间的关系这个入口来看,我觉得从这个入口去看,可能好理解一点。因为拉康讲,我们实际上不是从存在出发去理解缺乏,恰恰相反,要理解存在的问题,是要从缺乏出发去开始设想存在问题的,也就是说,存在来自于缺乏。在这一点上,拉康实际上是反黑格尔为代表的近代哲学传统的。在此,缺乏,也就是“对象之缺乏”,正是对象构成之依据啊,换言之,要是如果没有这个缺乏,对象构成不了。这一点跟拉康的其他理论其实是遥相呼应的。那么这个是三元父亲问题的文本。

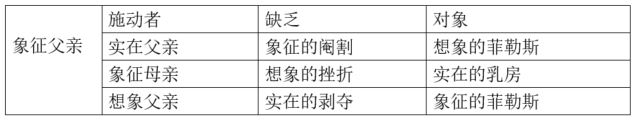

第二个文本是有关“父亲的姓名”的文本。早在第二研讨班里,拉康已经提出了关键的一个特征,那就是“父亲的姓名”具有至上性,而实际上要两三年以后在1958年《论精神症可能治疗的一个初步问题》这个《文集》里非常重要的论文里面,他才用“父性的隐喻”或者说“父亲姓名”的隐喻机制(并不是简单的语言学隐喻,对拉康来说,“父性的隐喻”就是能指的隐喻本身)来进行展开,来论证“父亲的姓名”的至上性地位。这个就是拉康的新工具。我们这里也想回应这样一个问题,法国的一位精神分析师叫Erik Porge,他有一个观点,就是认为拉康一上来就是两条轴线,两条路。我在写作的过程中发现,我们其实不能说拉康有两条路,拉康走的还是一条路。那么,依据是什么呢?Erik Porge有个表格,其实也启发了我,在其著作(Les noms du père chez Jacques Lacan. Ponctuations et problématiques)的第34页有个表格,他在我们前边看到拉康的表格的左边又新加了一条,叫做象征父亲,也就是说象征父亲可以囊括实在父亲、象征母亲和想象父亲这三者,也就是三元是由象征父亲(前面讲的广义的象征父亲)代表的。

这样一来,我们可以用拉康的扭结的思想、拓扑的思想来进行论证,拉康其实他是一条路,他最后采用的是用“父亲的姓名”来进行统摄的。这个拓扑学思想可以支持拉康其实是一条路的。我们可以说他的三元父亲最后构成了一个共同的结点,那就是拉康所讲的“父亲的姓名”。他前期称之为广义的象征父亲,这里既是一也是三。这个“一和三”,我们不用讲了,在欧洲传统思想之中经常出现,简言之,拉康的“父亲的姓名”本身可以统摄三元父亲,统摄三元父亲所展开的三个维度恰恰就是那个三元性。当然,拉康在一开始实际上没有一个完整的构想,他是慢慢展开的。我们之所以坚持拉康的“父亲的姓名”是拉康在父亲问题理论构想中唯一路向的观点,其实还有一个重要的原因:三元父亲的三元的具体表述后来逐渐退出了拉康的理论领域,他后来不再讲三元,而是在父亲的问题上只用唯一的一个术语也就是“父亲的姓名”。“父亲的姓名”到最后一直占据着拉康理论关注的焦点领域。正是基于这样的考虑,我们提出来,拉康在1950年代初期所提出的两组概念,一组叫三元父亲的概念,一组叫“父亲的姓名”的概念,看起来是有些矛盾和冲突的,实际上它们都是围绕着“父亲的姓名”这一扭结、这一理论枢纽而展开的。

这是我讲的第一个具体的问题。还有一个具体的问题也很有意思,我想跟大家分享一下,那就是“父亲的姓名”、专名与上帝之名的问题,这也是拉康为什么讲他的父亲理论是一个新的父亲理论的主要原因吧,因为这里涉及语言的问题,涉及广义上语言的问题。拉康的新父亲理论,我们刚才讲了,要重振父亲的权威,那么如何重振呢?当然不再靠传统形而上学宣称的实体、上帝、天赋等等,而是要通过语言和无意识的手法,通过引入“父亲的姓名”这个概念,这里的“nom”,“名”也好,“姓名”也好,单复数也好,其实它既不是名称(当我们讲分类命名集的时候),也不是名义,后者就类似于传统意义上的象征,比如说天平象征公平,父亲象征权威,这个就是名义,他也不是这个意思,而是表示一种我称之为象征之核的东西,这一点在我们论述拉康与列维-斯特劳斯的时候反复强调过,就是列维-斯特劳斯讲的“漂浮的能指”。大家如果读过《漂浮的能指》这本书的话,我觉得就比较好理解。列维-斯特劳斯讲土著人的象征系统里面的核叫做“玛纳”,而现在我们当代人的象征文化系统中这个核叫做“漂浮的能指”。至于“父亲的姓名”中的这个“nom”,我之所以翻译为“姓名”,这个“姓”,是因为象征的活动还是有序列的,是有谱系的,大家可以看一下拉康在《<父亲的姓名>导言》部分(译著的第二部分)的论述,其中拉康谈到亚伯拉罕到雅各的传承活动是讲谱系的,这并非是无意的。

为了说明这个本身缺乏的象征之核,拉康选择从专名和上帝之名入手,实际上他讲了两个入口,一个从专名来讲,哲学上专名理论经常是分析哲学家在讲,如罗素和弗雷格,但我是建议大家去读一下拉康选读的那个小册子,76页,非常薄的一个小册子,拉康去伦敦游历时看到这本小册子,后来他自己读,推荐给大家读,这是英国一位语言学家和语文学家加德纳(Sir Alain Gardiner)写的,书名为《专名理论——一个论争性的随笔》(The Theory of Proper Names,A Controversial Essay),那真是太棒了!我是建议大家都去读读,是英文的,大家都能读,在这个专名问题上,他有着深刻的见解,分分钟碾压分析哲学家如罗素和弗雷格等人在专名问题上的见解。这里当然也有譬如英国古典哲学家密尔等人的贡献。我这里稍微讲得简单点,专名之所谓为专名,密尔提出的理论有一个非常大的贡献,可惜的是这个贡献后来被分析哲学家忘记了,完全走向另外一条道路,毫无意义的一条道路。密尔曾经分析英国有个港口的名字,叫“Dartmouth”(达特茅斯),它由两个词构成,“Dart”就是达特河,“mouth”就是嘴巴、喇叭口的意思,这个港口就在这个达特河的喇叭口,那么密尔就反问了,要是地震了,或是河道改流了,这里再也没有喇叭口,那么这个地方的地名换不换呢?它的地名还是叫“Dartmouth”(达特茅斯)。于是他说,专名是没有含义的。人的姓名就是一个专名,你父亲给你取名字的时候是有意图的,但你之所以叫这个名字并不是由于这个意图啊。那么,专名之所以为专名到底是什么原因呢?同一个道理,这里有很多例子:欧洲第一高峰“勃朗峰”(Mont Blanc),直译“白色的山峰”,可是有时候它并没有雪啊。那么专名之所以为专名是因为什么呢?密尔等人就开始进行了思考,有一个瑞典的语法学家叫诺林(Noreen),他讲得更彻底,举的例子更好,他举的是奥地利最南部一个州,其中一座城市中的一个地名,叫“Spittal(斯匹塔勒)”,这是什么意思呢?我们听这个音就知道,这个地方是一个医院嘛,可是这个医院老早就不见了,周围压根就没有医院,可是这个地名还叫“Spittal(斯匹塔勒)”。这个语法学家就明确说,它这个专名,之所以这个地方叫“Spittal(斯匹塔勒)”,并不是因为这个地方有医院,而是因为医院已经消失了,只有医院消失了、压根与具体的地名对不起来的时候才获得了专名。这是什么意思呢?这说明专名本身具有否定性,“否定(性)”可能不是很好的词汇,用拉康的词汇可能更好一点,就是缺乏,它其实什么也不表示,而这恰恰是其成为专名的真正原因。拉康在这个基础上举了一个例子,他也批评了英国的这个语文学家加德纳,因为加德纳本身也是古埃及文专家,拉康说他一个研究古埃及文专家居然没有注意到埃及文里其实有两个典型的专名,这两个典型的专名起什么作用呢?法国人当年破解埃及文就是靠这两个专名,一个专名我们大家都知道,叫“CLÉOPATRA(克娄巴特拉)”,这个名字,我们也叫“埃及艳后”,另外一个专名与后来的科学家的名字相似,叫“PTOLÉMÉE(托勒密)”。这两个人的专名在古埃及象形文字的破解工作当中起到了决定性的作用,为什么?因为其他文字都变了,都变形了,只有这两个不变,大家后来就搞明白了,这两个是专名。拉康从专名理论往前推,他试图把专名的根本性缺乏特征与他的“独划或划一”(trait unique)的理论联合起来,这里讲起来内容可能就比较多了,我也不展开了。简单地说,他不仅仅强调差异性的特点,还在于指出专名的特征总是或多或少与书写相连而不是与声音相连,也就是最终导向无意识的最初的“独划”的问题,即“元划”(trait unaire)的问题,原初的“一”的问题。专名根本上是无意义的和无含义的,这样的专名理论有利于拉康来思考“父亲的姓名”问题,这个“姓名”到底起什么功能和作用。这是其中的一个切入点。

另外一个切入点实际上就是上帝之名的问题。法国人在天主教文化的熏陶下,在宗教上很难说是信还是不信,他们离不开的,在讨论这个问题时也是离不开的,包括拉康,他讨论了上帝之名的问题。上帝之名的问题,我们借助马里翁的一个资料,我们来看看,马里翁提到过一个神秘主义神学家,张旭老师做过神学,比较熟悉了,我们学界称之为“伪狄奥尼索斯”(与希腊的狄奥尼索斯的区别开来),这个人根本不是“伪”不“伪”的问题,法国人译为“Denys l'Aréopagite”(亚略巴古提的德尼),他有一本不起眼的著作叫《论神圣名字》(Traité des noms divins),在其中就谈到,一方面他说上帝是没有姓名的,另一方面神学家们又把所有的名字都用到上帝身上,所以上帝同时是多名又是匿名的。马里翁称之为上帝的匿名性问题,多名和匿名的问题,双重性的问题,悖论性的问题。这里实际上有一个重要问题,包括马里翁讲的当代神学,他承续尼采的步伐,认为上帝作为形而上学的上帝、作为实体的上帝已经死了。然而,上帝对很多人仍然是一个信仰的源泉,一个的源泉性的东西,那他究竟应该作为什么呢?在这里大家有很多探讨。传统上因为形而上学的历史大家一般用存在的范畴来看待上帝,那么这条路现在已经行不通了。我们能不能用其它的范畴,比如说用爱的范畴,用语言的范畴,去看待上帝问题呢?这里如果用语言的范畴来看的话,就是上帝之名的问题。拉康跟这个问题实际上是有交叉的,他在《<父亲的姓名>导言》部分对上帝之名进行了分析,也是我们经常看到的,就是上帝对摩西介绍他是谁的问题。“他是谁”,这是我们传统的译法,仍然是“是”,仍然通过存在的范畴来介绍上帝,这其实是有问题的。这个话,希伯来语是这样“Ehyeh acher ehyeh”(èriya achel èriya)”,有很多种译法,譬如奥古斯丁的译法是“ego sum qui sum”即“我是存在的我(je suis celui qui suis)”,这里用第一人称,旧约的希腊文的译法即七十二名译者的译法是“je suis cela qui est(我是存在的那位)”,这里用第三人称,拉康译得更搞笑了,就是说,更有意思了,他实际上译成啥意思也没有这个意思,他译为“je suis ce que je suis”,译为中文,我在译著中是把它译为“我是我是”,实际上就是啥也不是,什么意思也没有,而这个恰恰是上帝之名在拉康和上述神学家德尼看来要表达的意思。也就是说,拉康不认同另外两种的译法,其根本原因在于,他认为后两种译法追求“名”或“姓名”与“存在”或“存在者”之间的同一性,也就是说要破除这个范畴视角,他说:“我是我是”这一纯粹性是丝毫不带内容的,“我是我是”难道不是正好表达无法说出上帝的姓名的绝佳之名吗?我在译著当中有个长的注释,大家可以去看看,我觉得已经说清楚了这个很有意思的问题。

考虑到时间问题,我就做个小结:父亲在拉康的理论当中其实已经不是实体式的父亲了,是“父亲的姓名”,这一既是一又是三的姓名,是连结三元的第四者等等,拉康后期讲的“父亲的姓名”比较复杂,因为他展开的点比较多。父亲不再是实体性的权威,就如上帝不再是形而上的权威一样,这里有一个平行的东西,我们始终要注意,我们经常说,只要我到居飞老师这个地方来,我就会说,读拉康一定是要读哲学的,否则你们就很难理解,因为拉康这一新父亲理论的“新”实际上跟当代神学家、后形而上学家讲的理论是交相呼应的,也就是说尼采在一百年之前已经讲了的形而上学的崩溃。你们不要以为拉康重振父亲的权威就是真的要整成一个实体性的权威,其实“权威”这个词并不好,不是这样的。所以很难说他的这个新父亲理论有着更高的权威性,但他确实反映了我们所处这个时代的现实状况。那么我就先讲到这里吧,我们今天还有中国人民大学的几位老师,他们有些是拉康研究的专家,有些是研究当代法德哲学的专家,我想他们对这一问题应该有着更精彩的见解。

居飞:谢谢黄老师的精彩发言。我很感慨,我发现我在临床学界没办法讲太多拉康,太难了,很多哲学,很多临床概念,讲起来非常费劲。我刚刚找出来了你讲的这本Erik Porge的著作,他重点讲单数和复数的问题,很有意思。今天黄老师讲的知识量和信息量都很大,我们先等中国人民大学几位同仁谈了看法之后再一起讨论。下面我们有请吴琼老师。

吴琼:谢谢居飞老师,谢谢黄作老师。当时我做拉康也是一个偶然,就因为觉得他特别难,所以就想看一下。2011年我那本拉康的书出版完之后就离开了,没有想一直做下去,做他只是想把他的东西弄明白,其实做完之后也没觉得弄得很清楚,我就转去做视觉文化研究,后来这两年又在做图像,图像方面,所以实际上离开拉康时间就比较长,十多年了,虽然也会阅读相关的一些著作啊,像我们马元龙老师在第一本书之后还有多本书都是围绕着拉康来转的,但是马老师近两年好像也在背叛他自己的这个理想,他跑去做德里达,然后,国内的拉康研究在最近的几年当中我们会看到,一个方面是翻译的东西,慢慢地有了一些比较系统的翻译成果,如《第七研讨班》原著的出版,以及研究的著作在这两年也有一些作品出来,但是在特别哲学的层面来处理拉康的专著又不是特别多。所以黄作老师“父之名”这本书(《拉康的父亲理论探幽——围绕“父亲的姓名”概念》),实际上我们还是需要在哲学的里面来理解。黄作自己把他的这个结构,他的章节里面可以呈现出来他对“父亲的姓名”这一整个问题的思考,他意图在一个多面向上来展开拉康的“父亲的姓名”这个问题。一个理论源头出自俄狄浦斯情结,弗洛伊德主义的那样一个语境之中的这个父亲,然后在一个符号学情境之下的这样一个能指学意义下的这样一个父亲到后面的实在界的这样一个父亲,所以我们能看到他对“父亲的姓名”这个问题,黄作老师对这一问题是有自己的比较系统的理解。

前面居飞老师说到,这个问题的出现可能也跟父亲、父性世界在战后的衰落有很大的关联。其实这个问题在拉康第七研讨班里面的确表现的比较明显。在第七期研讨班里面,拉康对父亲问题的讨论班中,我们明显能感受到父姓社会秩序坠落的情境。其实拉康对父亲问题的讨论,当然比较明显的集中的讨论当中或者说关联的问题里,第四期研讨班,第七期研讨班还有第十七期研讨班这三期研讨班中,跟他的父亲理论的关系都十分密切,但是每一期关于父亲问题的面向是不太一样的。其中最为关键的是,刚才居飞老师也说到,克莱因的问题,拉康和克莱因的关系可能比较暧昧吧,在1950年代时候,在一定程度上讲我觉得拉康还算是一个克莱因主义者,反叛的意识不是那么强烈,从1949年到第四期研讨班的时候、1957年的时候,我觉得克莱因主义的痕迹还是比较重的,至少在架构一些问题上,后来的德勒兹在批判弗洛伊德主义的时候讲到一个词:“家庭罗曼史”,在架构“家庭罗曼史”上,或拉康早期的论文当中叫“家庭情结”,这个带有克莱因主义色彩的框架我觉得是比较明显的。其实这个明显也许我们可以在精神分析学或是政治学的意义上来理解,因为安娜的关系。安娜和克莱因在这一问题上有很大的对立性,我觉得拉康在此有他的考量。

但是到1960年第七期研讨班的时候,我觉得他就明显地从克莱因主义当中走出来,刚才黄作老师特别提到,因为第七期研讨班里的一个核心,其实拉康自己在一开篇的时候说到,他认为,精神分析如果有一个什么特别重要的东西的话,那就是“罪疚感”,这个概念当然需要在精神分析学的意义上来做理解,也是在这个意义上来讲,第七期研讨班在伦理学的讨论当中,他所谓的“罪疚感”实际上就是法和物的一种关系或者是法和原乐即享乐的关系。这个在第七期研讨班里面讲得很清晰,也是在这样一个语境当中,拉康引入了我觉得就是弗洛伊德的俄狄浦斯情结的一个问题就是父亲之死的问题。实际上父亲之死是这么一个问题,就是弗洛伊德的这个父亲,他是一个法的代理,他是一个被谋杀的对象,他是一个原乐的享受极致快感的父亲,他是一个实在界的父亲,后来拉康所讲的。弗洛伊德自己对于父亲或者对俄狄浦斯情结本来就有两个层面的理解,一个层面我觉得应该算是带有临床色彩,就是早期的俄狄浦斯情结,后来一个层面是他晚年的在人类学意义上的研究,就是在图腾与一神教里面的带有人类学色彩的研究。所以在这两个研究当中,一个父亲是作为一种法的代理,另外一个父亲是作为被谋杀的对象,一个因为谋杀让子民产生愧疚感,因为这种愧疚感导致子民重新去认同父法。这就是在拉康沿着后面的带有人类学色彩的东西,或者说他把人类学图腾作品当中的那个人类学父亲去跟列维-斯特劳斯的结构主义的法则进行结合,去讨论这个僭越、法或者作为禁令意义上的法、僭越和罪或者叫罪疚感之间的一个拓扑式的形环,尤其是法和罪的问题,因为法我们才知道有罪感,因为法我们才知道快乐可以获得的方向,因为法是代表了No,法代表了禁止,而禁止意味着在法的另一边,就是法的原则的另一边(彼岸)有着一种不可能的快感。所以正因为法我们就知道了欲望的方向,因为法我们就有了僭越法的那样一种驱力冲动,受到一种僭越的冲动,要去进到法的另一面,所以,法一方面是对罪的禁止,但实际上从另外一个角度,拉康说其实法才是罪的源溯,因为法才有了罪,因为法才有了僭越或者说是犯罪的定向。

那么在这个层面上来讲,就是父亲的问题,当然我觉得还是在图腾与禁忌的意义上去讨论,就是拉康对弗洛伊德的神话上做了列维-斯特劳斯式的阐释,或者说他是在弗洛伊德的文本,在弗洛伊德的神话,然后就是保罗书里面的这个律令以及列维-斯特劳斯的结构分析,我觉得他是把三个文本做了一个折合,然后去阐述了法和罪的这样一种关系。但是在第七期研讨班里面,留下了一个东西,那就是实在界的父亲,就是那个原始的父亲,就是那个绝对的父亲,那么这个父亲在第七研讨班里面,他的面向、他的面孔是不清晰的,这个留下的父亲,我觉得拉康到后来的第十七期研讨班的时候,第十七期研讨班叫《精神分析的另一面》,在那一期研讨班里面我觉得拉康着重处理的就是实在的父亲的问题,当然我们知道第十七研讨班真实的一个进程当中,那期研讨班大概那个时候,也是他跟大学建制的关系处在特别紧张的时刻,所以在里面主要谈到了他的所谓四种话语,谈到了享乐和知识的关系,但第十七期研讨班里隐含了一个1968年后的一种症状,就是剩余快感的问题。我觉得这是拉康在68风暴之后、五月风暴之后,对那个时代的主体、70年代的这样一个新主体、资本主义的新主体的阐述当中的极其重要的贡献,就是对剩余快感或者叫剩余原乐这个词、这个概念的发明,我觉得这是拉康十分重要的贡献,因为我们今天就是那个呕吐物,剩余快感就是一个呕吐物,我们今天就是那个呕吐物,我们都在享用剩余快感,我们有的时候还在生产那种剩余快感。在第十七研讨班里面,其实这种剩余快感的讨论就是在围绕着那个被谋杀的不可能的那个实在父亲来展开的,因为父亲原本就是永远死去的,他原本就是神话的想象,或者说那个实在的父亲他本来就是现实当中的匮乏的主体,有欠缺的主体对自己的匮乏性做一种回溯性的建构去想象出来的,实在的父亲从来没有就存在过,那个原始的父亲他其实只不过是一个匮乏的主体、被阉割的主体对自己的匮乏性和阉割性进行回溯的建构,建构了一个实在的父亲,说有那么一个原始的位置,在那个位置享受着一种纯粹的快感,他享用着所有的女人,他对所有的子民有着绝对的威权,在那样一种情境之下,在第十七期研讨班里,拉康就认为在这样一种情境之下,当子民最后去认同那样一个实在的父亲的时候就发明了一个心理的结构,那是所谓的牺牲。第十七期研讨班里面有一些让人阅读的时候感觉特别跳跃的一些概念,基本上的他的思路还是认为就是说在一个“原乐已死”,“原乐已死”就是一个极致快感的追求其实是一种不可能的东西,但是主体的本质他总是要有一种驱力,总是要朝向那一个极致的快感。所以这也就是海德格尔理解成是一种向死之在,庸常的主体总是通过抽象的禁令或律令把自身抛到了一个作为牺牲品的位置,庸常的主体在向死之在当中就陷入了怨恨和罪疚的轮回状态,在这种情境下,我们会看到拉康在这个时候对父亲的父理其实是超出的,就是说已经从早年的弗洛伊德原始部落的父亲、那个作为父法之代理、作为法则之代理的父亲转向了作为原乐的父亲。所以正是在那里,他虽然没有特别详细并且语焉不详,我觉得在第十七期研讨班之后的第十八期研讨班,拉康的思维已经有一点点不是很清晰,我印象当中在第十七期研讨班他对俄狄浦斯的讨论当中讲到,正是因为拉伊俄斯之死不是对父亲的谋杀,拉伊俄斯之死更不是所谓对法则的认同或者确立,拉伊俄斯之死是为了母亲的享乐,是为了让母亲获得享乐,是为了去享乐母亲的享乐,所以在这样的一种情境之下的羞愧之死,或者叫至死之羞愧。拉康在这里基本上进入了我觉得这是在原始中去想象性地享用那个原始快乐的现代主体,就是剩余原乐主体的原罪,所有今天的资本主义的主体就像今天的我们,就像我们对着这个屏幕来发言的一个自己,其实都是一个剩余快感的享用者和生产者,这样的主体是没有意义的。

这是我在看拉康的这个父亲的问题时的一些想法,因为可能我对拉康的这个认知里面,包括马元龙老师有时候也不太认可,我对拉康的认知当中有的时候会有一些负面。但是1960到1970年代的法国的知识情境当中,拉康是少见的,他不是特别关注他所处身的那个时代的,唯独在他的第七期和第十七期研讨班里,我觉得拉康在做了一种跟现代性的对接,第七期研讨班是萨德,萨德在那里被视为是现代主体之源头,拉康是对现代主体做一个考古学式的溯源,而在第十七期研讨班,拉康是在做上帝之死之后的一个重新的宣告,就是现代主体的诞生的时刻即是主体死亡的时刻,这个观念倒的确是跟福柯的人之死异曲同工。我觉得基本上这两期研讨班,在拉康的所有的研讨班里面,对这两期研讨班我在阅读的时候有一些特别的感触。

居飞:吴老师上课总是那么激情澎湃,好,下面我们有请我们马老师。

马元龙:好的,我就接着黄作老师和吴琼老师的话,谈一下我自己读黄作老师的这两本新书的一些感受吧。国内现在研究拉康的人是比以前多了,但我们今天很遗憾的是没有请到另外一个人,其实我是觉得应该请他的,是严泽胜,严泽胜做的[拉康]研究也是很好的,只不过他可能和黄作老师不是很熟悉,而且严则胜这家伙特别封闭,他跟我其实以前很熟,但是后来也从来不来往,也不是说断绝来往,而是他不主动来往。刚才吴琼老师说我在最近十年主要研究的不再是拉康了,应该是从十年前开始,我有意识地想做,我有一个很狂妄的不自量力的一个抱负,我想把当代法国这些非常牛的哲学家他们每个人的重要的代表著作,做一个精读,做一个精致的研究,然后写一点自己的心得体会,所以说最近十年来基本上都是在做这个事情。但是我觉得我也从来没有离开拉康,因为他的确也是一个特别令我着迷的哲学家。

黄作老师的这两本书,我觉得写得特别好,可以说是弥补了国内汉语学界拉康研究的一个空白,因为“父亲的名字”正如黄作和吴琼两位老师说的,它一直都是精神分析的枢纽,我认为它是精神分析学的枢纽,而且这个枢纽在父亲的权威真的急剧衰落的社会背景下,可能更值得我们去探讨。黄作选择翻译可以说是拉康夭折的seminar(研讨班),并做出了仔细的研究。我读黄作老师的这本《拉康的父亲理论探幽》,我感觉钻得特别深,把握了特别重要的问题,文献的占有也特别详实,我觉得这一点我是无论如何与黄作比不了的,因为黄作的法语特别好,能够掌握很多的法语资料,而我的法语那么烂,所以刚才居飞说我原来有一种雄心想翻译拉康,但是这种想法早就没有了,因为我法语这么差,完全没有资格去做这个事情的,我觉得只有像黄作、居飞很多精通法语的学者才能去做这个事情,我做一点研究,得到自己的一点心得体会就行了。我仔细看了黄作的这个书,除了我刚才说的一点,还有就是黄作的视野也是非常宏阔的,不只把这一问题局限在精神分析学的领域,而且是非常有意思地从更宏阔的哲学层面上去探讨“父亲的名字”在当代哲学之中所具有的位置,里面有很多对文本的细读、仔细的辨析、对一些名词的翻译,在弗洛伊德的文本和拉康的文本及其他哲学家文本之间的这种仔细的穿插,进行比对、考证、辨析,我觉得真是作为一个学者在现在做学问特别宝贵的一个东西吧。而我从里面也学到了很多东西,我看的最仔细的一章其实是黄作老师对于“foreclosure”(这个是英文)[法语为“forclusion”]一词的翻译。怎么翻译这个名词,对这个名词,这一章进行了专门的辨析,当然我完全同意黄作老师,这个与吴琼老师原来的意见也是一样的,这一词语原本的意思的确是因为过期而丧失了赎回的权利,但是这个词语的内涵,把它放在汉语的语境里面,不管是从英语还是法语翻译,是不太可能这样去翻译它的,因为它也可以作为一个动词来用[法语为“forclore” ,英语为“foreclose”],不管是作为动词还是作为名词,在汉语的语境文本之中,你是不太可能把它翻译成“因逾期丧失赎回权力”,所以说,这个名词到底怎么翻译,我就提出来这个问题;黄作老师还有一个翻译,如果我没有记错,就是“矢口否认”[对德语“Verneinung”/法语“dénégation”的中译],但是我提出一个我自己的看法,也是供各位斟酌,如果在汉语文本里面,如果我们保持对这一词语内涵的理解的话,是不是还是翻译成“排斥”最言简意赅的,只不过我们时刻要注意,就是说这个排斥的内涵,它准确的内涵就是因逾期而丧失权力。其实这个词的内涵,我原来年轻的时候读拉康的精神分析不太理解它的意思,为什么是“逾期”,其实就是黄作老师在这本书里讲的,“父亲的名字”在儿童的心理发展阶段,俄狄浦斯情结没有及时顺利地完成,导致父亲的权力、此后“父亲的名字”再也难以在儿童的心理枢纽之中去发挥它的好像一个锚着点的作用,已过期了,他不再能够再去发挥这个作用了。就是说,我们在汉语译本之中,考虑到汉语的行文时候,如何去灵活处理这个原文,这是需要考虑的事情。

黄作老师这本书的大概第四章,特别强调了对“父亲的名字”从哲学的维度进行考虑,所以把它与专名关联起来,做的这个考证我觉得是非常好的,我也非常同意,最终就是说“父亲的名字”它就是一个专名,因为专名就是没有[内涵],你刚才也提到了,我也仔细看了你的书,就是讲它吸收了加德纳和密尔的理论,就是一个纯粹的无意义的指称、符号。其实拉康的理论,他是说一个能指越是什么都不所指,越是没有所指,才越是能够发挥一个能指的功能。其实说不仅它是这样,像菲勒斯也是这样,菲勒斯就是绝对欠缺所指的一个东西,所以说正因为它绝对的欠缺所指,所以它才是一个纯粹的能指,“父亲的名字”也是这样。这一点会让人想起,其实在《圣经》里面把上帝之名称为“耶和华”,“耶和华”是我们汉语的翻译,实际上如果是在英语的翻译、在詹姆斯国王钦定版本的《圣经》里面,就是“YHWH”,这一点张旭老师是最清楚的,这四个字母其实是没有任何意义的,它之所以是这四个字母就是表明上帝是无法指称的,我们凡人也没有权利去指称上帝,所以说这里“耶和华”,实际上“YHWH”就是纯粹的音节,无意义的这么一个音节,把它用来指称这个。回到刚才黄作老师说《圣经》里面上帝回应亚伯拉罕或者说回应摩西在西奈山上问他是谁的时候,詹姆斯国王钦定版本的《圣经》里面英语的翻译,当然我没有像黄作老师那么懂拉丁语,我也不会,英语的翻译是“I am that I am”,神对摩西对亚伯拉罕说“I am that I am”,如果直译的话是:“我是我所是者”。这一点我可能和黄作老师的理解稍微有些小小的不一样。我们俩人说上帝之名是不可命名的,但是它并不是说这个“I am that I am”是没有意义的,因为神是绝对,是无限,是万能,因为他是绝对,是无限,所以说他是不可命名的。因为我们凡人,譬如我要介绍我自己,我会说我是马元龙,我用这个名字来命名我,我是一个大学教师,我用这个,我是一个文学教授,我用各种各样的这种名称可以来命名我自己。但是神是绝对不可能用一个名字,用一个职业身份,或者说我是一个汉族,我是一个中国人,我是一个什么什么,他是没有任何一个名字可以来命名他,所以说他才说“I am that I am”,“我是我所是者”,没有任何可以来命名我自己。所以在这个地方,可能我的理解也不一定正确,它并不是说这句话没有意义,它就是说神是绝对,是无限,他既然是绝对无限,他就不可能被任何词语来命名。所以说耶和华和神这个名字,这一点从根本上我是完全同意黄作老师的,它就是一个绝对的纯粹的能指,它没有任何特殊的内涵、指称或意义能够去涵盖它。

我还想讲的一个问题是父亲的功能,刚才吴琼老师讲得也非常对,就是说在五十年代差不多这个十年,的确在五十年代拉康与克莱因的关系的确是很深的,因为五十年代拉康对想象的重视,他对母亲的欲望的重视,实际上能够看出他与克莱因的关系,因为拉康与克莱因的关系,我们都知道,拉康是一种目空一切的人,他能够真正瞧得起的人,弗洛伊德之后我觉得可能就是克莱因,当然尽管他也不是完全赞同克莱因,但我觉得克莱因可能是在精神分析学内拉康最认可的一个人吧,但我的这个判断不一定对。

最后我想,就是说刚才黄作老师非常详细地谈到父亲作为法律的象征,谈的非常细致也非常深入,我可以做一个补充,在晚期的拉康,他在理解父亲的时候,已经不是仅仅把他当成父亲的法律,他的功能已经不再是一个象征的法律,而是在于它特别强调刚才吴琼老师讲的它与快感(jouissance)的关联。这一点与拉康对于症状的理解有密切的关系。因为拉康早期把症状理解为一个密码,他认为破解症状就是破译密码,只要把它的密码、它的信息、它的意义破译了,这个问题就解决了。但是精神分析的实践,我觉得居飞老师可能更了解,有些症状把它破译了,可是症状依然还会存在。为什么依然存在呢?最后拉康感觉到,因为有一个主体,因为主体死也不会放弃的就是快感,他不能放弃这个快感,所以说症状你破译得再透彻、再准确,他依然存在,就是因为主体无法舍弃这个jouissance(快感)。关于这一点,拉康在后期第二十三期的研讨班(法语叫Le Sinthome,英语翻译成The Sinthome),这个版本其实就是专门[讲这个问题的]。我对黄作老师这个书如果说还有一点小小的不满,就是我觉得,你可能有一点忽视了这个文本,我个人觉得是讨论了“父亲的名字”极为重要的一个文本,因为这个文本特别重要,因为晚期的拉康在讨论Le Sinthome的时候,他就认为剩余快感,主体对快感的那种至死都不愿意放弃,它才是人存在的一个本质,才是人在世界中存在的一个实质,正是这一点,我们说可以把拉康与像德里达这样的解构主义者区别开来,因为解构主义者认为如果我们踏上能指这个过程这个能指链,你永远就是踏上一条从能指到能指的不归之路。但是对于拉康来说,从能指到能指这条路并不是一条不归之路,它并非没有一个终点,这个终点就是快感,这个快感可以阻止能指链的无限的延异,可以抵达这个地方的,而且拉康在第二十三期的研讨班里面,直接就把剩余快感,这个Sinthome,他直接说这个就是“父亲的名字”,这就是“父亲的名字”;而且拉康早期称想象、象征、实在这三个维度、这三个orders,他认为它们是一个波罗米结扭结在一起,而到了第二十三期研讨班里面,他不再认为这三个东西即想象、象征和实在能够仅凭它们三个就能扭结在一起、结成一个牢固的结构,他认为要把想象、象征和实在这三个扭结在一起,必须要有一个第四项,这个第四项就是Le Sinthome,就是“父亲的名字”,没有这个第四项,想象、象征和实在这三个是扭结不起来的。因为这一点,拉康在第二十三期研讨班中还涉及了或重点地去讨论詹姆斯·乔伊斯。如果我们说对“父亲的名字”的极端重要性要选出最主要的两个文本来解释这个问题,一就是弗洛伊德发现的德国的施瑞伯自己写的笔记,施瑞伯的日记,一个我觉得就是拉康的这个第二十三期研讨班里已经有所涉及的詹姆斯·乔伊斯的写作,尤其是他前期一个《青年艺术家的画像》就已经袒露了他的写作与他的“父亲的名字”的缺席被排斥所带来的后果[之间的关系],这种后果在《尤利西斯》和在《芬尼根的守灵夜》里有最典型的突出的表现,我大概是在三、四年前写了一篇文章,就是用拉康的第二十三期The Sinthome的理论去解释这个詹姆斯·乔伊斯他的写作,而且找到了一些证据能够证明他的写作为什么可以这么做,詹姆斯·乔伊斯的写作的特征,为什么他的文本无法让人看懂?根本的一个原因,拉康说就是因为对詹姆斯·乔伊斯来说“父亲的名字”被排斥了,或者说因逾期而无法赎回。拉康说没有哪一个作家能够成心去写一个让别人看不懂的文本,哪怕你故作高深想尽一切办法把你的文本要写的让人看不懂,事实上如果你是一个我们所说的正常的人,你是做不到这一点的。为什么詹姆斯·乔伊斯的文本就是让人看不懂,《尤利西斯》其实就已经让人看不懂了,而这个《芬尼根的守灵夜》更是让人看不懂,它是真的看不懂,根本的原因在于“父亲的名字”被排斥了,所以导致乔伊斯的写作,他的所有的言行最后因为失去了这样一个根本的锚点,他的意义是完全随写随性随风飞散的,他没有一个目的地,没有一个凝聚点,没有一个锚着点,所以说所有的能指都是黄作老师说的漂浮了,他无法形成一个意义,他失去了根基。这个我觉得是一个特别有意思的问题,所以我自己的感觉,黄作老师这本书当时如果能够把拉康第二十三期研讨班放进来讨论,而且把它联系于乔伊斯的写作,那就更好了,因为我那篇文章只是一篇文章,虽然说写的也长,差不多两万字,但是毕竟还是没有把这个问题说完,我觉得还有很多阐释的空间,我个人觉得这是一个小小的遗憾吧,我觉得也是可以供黄作老师参考,以后我觉得你可以、也许能够把它联系乔伊斯的文本,联系拉康的第二十三期seminar,能够做出更多的东西来。

居飞:下面是张老师出场,张老师是研究福柯的,刚才我们私下也聊过,福柯派和拉康派历史上就没怎么对付过,因为大家立场不一样,法国基本上两帮人,拉康和德里达对仗福柯和德勒兹,好像有点这么一个局面,中国现在也有这么一个局面,很多人会拿着德勒兹的《反俄狄浦斯》来问我,精神分析是不是要完蛋了?每次我都很气愤地告诉他们:没有问题。好,就不多说了,有请我们张老师。

张旭:谢谢。我对拉康并不像吴老师和马老师这么熟,实际上吴老师是左手拉康右手福柯,他是兼通的,在他这里不太存在拉康、德里达派和福柯、德勒兹派的一个冲突。刚才吴老师和马老师都讲了一个很重要的观点,关于父名的理论,“父亲的姓名”的理论,实际上还有一个晚期的发展阶段,即关于实在界的父亲或者是剩余快感的问题,尤其是马元龙老师讲的比较充分,但是我还是比较想替黄作老师做一个辩护,实际上黄作老师这本书,他自己前面讲过,从他自己写作的条件来说,开始是完成一个项目,主要是跟《父亲的姓名》这个译著结合在一起的。实际上他是有很大的雄心和抱负,不应该简单地把它当作是对拉康的研究,因为他特别注重,就是关于父亲之名、父名这个理论实际上代表着拉康提出了一种新的分析方法,当然这个新的分析方法就拉康本人来说并不见得那么新,但是就弗洛伊德来说,尤其是就弗洛伊德在《图腾与禁忌》或者是《摩西与一神教》里面的关于父亲的理论来说是一种新的分析方法。这个分析方法实际上刚才马老师也说过,如果要概括起来,其实跟黄作老师的上一本书的主旨是相通的,这个分析方法实际上是一个关于漂浮的能指的或者是能指之核的核心的理解。所以我想谈的大概围绕着这个观念,从黄作老师的著作中所得到的拉康所确立的新的分析父亲理论或者是父亲之名理论的方法、问题。当然我的讲法是一个非常不临床派的讲法,还是一个非常哲学式的讲法,而且我这个讲法可能甚至是做哲学的吴老师和马老师也未必会同意的。我觉得可以有一种拉康式的思想史的这样的一个观念,思想史实际上探讨的就是所谓的能指函数,或者是能指网络、整个的能指体系的诞生的时刻和崩溃的时刻,或者是一个转折的时刻。这两个时刻我分别用黄作老师在书中所讨论的两个问题来结合、来谈,第一个就是第四章的核心问题,上帝之名的问题,第二个就是上帝之死的问题。

上帝之名我们谈的比较多,因为在基督教的传统中有所谓的叫神明大师,关于上帝的名字的这样的神学家很多,当然了,伪狄奥尼修斯有一本书就是《论神名》(或《论上帝的名字》),实际上跟他的《论神秘神学》是一样的,就是上帝的名字实际上是一个[什么呢],如果用列维-斯特劳斯的话说就是一个零度的能指,它实际上是没有含义的。当然,实际上在犹太教的传统中,就像马里翁老师所说的,上帝的名字是非常多的,而且犹太人发明了各种各样的称呼上帝的名字的方式,当然这也非常容易理解,就是上帝有那么多的属性,那么他理所应当有那么多的名字,但是我们都知道,最有名的就是十诫里面的讲法:除了我之外没有别的神,不可妄称别的神,包括在我面前,还有实际上其他的神都是偶像。那么最经典的就是《出埃及记》第三章第十四节里面的,就是黄作老师讨论的比较丰富的那句话,那句话经典的翻译是说“我是自有永有者”,就是“je suis ce qui est”,“ce qui est”的意思是:“我是存在的”,而且我是持久存在的。这确实是一种古老的理解的方式,当然是比较希腊式的理解方式,实际上像马老师所说的詹姆斯国王的那个译本里说“我是我所是,I am what I am”,这个译法也是非常流行的,一个“我是自有永有者”,一个“我是我所是”。黄作老师引的拉康的翻译是“我是我是”,这个“我是我是”特别强调上帝不是显示的,而是隐藏的,即他是隐藏在他的名字之中的,这一点非常重要。如果我们对西方哲学史有一个基本的了解的话,如果讲存在是显现的,而这个名字是不显现的,而名字又和“象征”这个词的希腊语、包括其实在希伯来语都是相似的,名字本身它是一个不显现的记号,所以从这里确实是可以引申出来这样一个非常典型、非常经典的神学命题,就是黄作老师所说的上帝之名的问题,因为上帝跟世界是没有这样一个存在的类比,或者不存在一个存在的单一性问题,因此它的超越性必须用一个名,而这个名又不是确定的名,当然可以有很多名,这个名又没有具体的含义。这是一个问题。

第二个问题就是关于《出埃及记》里面第六章第三节的就是“伊勒沙代”的这个名字,这个名字我觉得黄作老师分析的也是非常精彩的,实际上七十子译本里把它翻译成“Théos”,“Théos”是没有具体含义的,这确实是比较符合神学的译法。对上帝之名的讨论跟父名有什么关系呢?因为这是“父亲的姓名”问题的起源,或者是父名的起源,或者说上帝是父亲的父亲的名,或者是父名的父名。当然怎么讲都可以,实际上我觉得关于上帝之名的讨论应当回到——因为在第四章第三节是讨论上帝之名的——第二节里面,所谓的第一划的问题,就是划一,或者是黄作老师翻译成“元划”的问题。这个“元划”一定要有一个元能指,或者是类似于列维-斯特劳斯在1950年《毛斯著作导言》里所讲“零度的能指”或者是零象征值的这样一个大能指,当然在神话里可能就叫“玛纳”,但是反过来我们也可以说,当上帝之名这样的第一划出现的时候,那就意味着整个的能指体系或者是象征体系的诞生。这个象征体系是什么?实际上就是整个的西方文化或者是西方文明体系,就是用语言所记载下来的这个东西,所以整个的包括父名的问题,为什么这个问题可能在临床上没有问题,但是在文化上这套分析方法难以成为像中国文化那么一个急切、迫切或者是现实的问题,或者难以成为我们能够理解比较透的问题,我觉得还是跟上帝之名的这样的一个关于父名的起源有很大的关系。如果我们用我刚才所讲的拉康式的思想史来说,恰恰是在旧约里面的上帝,摩西所见的上帝或者是上帝向摩西显现的时候所讲的那样的话,包括十诫里那样的话,包括希伯来文《圣经》里犹太人对上帝的一个不同的称呼,所有这些都是完成了——如果按照拉康式的洞见,或者是按照黄作老师的解释——这个“元划”。整个的能指体系诞生的时刻,我们也可以用德里达的话说是最原始的延异,或者是德勒兹讲的最开始的差异与重复,或者是像福柯所讲的是在理性与疯狂分裂分化之前的未分化的那个时刻。这个“元划”,这个第一划,应该是上帝之名的这样一个时刻。到后来我们说转化到父名的问题的时候,包括像拉康说,为什么弗洛伊德会讨论弑父神话的问题,就是在《图腾与禁忌》里或者是在《摩西与一神教》里讨论这样的一个问题。当然从心理上也可以说,吴老师刚才也讲过,实际上是罪或者是愧疚和怨恨,或者是恨交织的这样的一个复杂的情节的问题,这是一个比较老的讲法。但是实际上,我们也可以说那是一个由上帝之死带给弗洛伊德的问题,当拉康重新讨论上帝之名的问题的时候,他实际上是用父亲之名的概念来思考这个问题,所以我非常认同刚才吴老师讲的,在这个问题上,拉康展现出来了一种超越于精神分析的比较专业的、宏大的视野,他有一种想把这种精神分析的理论普遍化,或者是引向一种人类学,或者是比人类学更高的层面的抱负。当然,拉康也讲过,在近代第一划是划在了笛卡尔,但是笛卡尔那一划呢,提出来他的上帝存在的证明,还是提出来上帝是真理的真,也就是说有一个骗人的大恶魔,但是上帝是不骗人的,所以它是我思的确定性后边的那个第一划,但是上帝之名是最原初的整个的能指网络或者是能指函数的这种结构的第一划。

我想谈第三个,实际上跟上帝之死这个问题有非常大的关系。整个上帝之死,包括刚才马元龙老师也说到詹姆斯·乔伊斯的问题,当上帝之死以后,元能指没有了,失去了那样的一个锚点,因此意义就变得非常的破碎,或者是难以整合,因此人们读起来很晦涩,但是在德里达、或者是在拉康或福柯看来,可能是一种新的时代或者是一种新的解放。我在这里可以举一个例子来讲,福柯在某个意义上来说,尤其是早年福柯,或许跟拉康还是有很多共鸣的。他有一篇非常有名的文章,就是1962年,有一长篇文章叫做《父亲的“non”》(« Le 'non' du père »),“父亲的‘non’”我们翻译成“父亲的‘不’”,或者是翻译成 “父亲的 ‘缺席’”。还有1963年的一篇文章,叫《通往无限的语言》(或《走向无限的语言》),他说,在荷尔德林那里,荷尔德林的疯狂或者他的精神病,恰恰是因为他比同时代人更敏锐地体会到上帝之死,而且这个上帝之死另一方面是父亲的名的缺席,不仅是父亲,而且是父亲之名的缺席,这是整个——就他个人的体验来说——导致他疯狂的原因。但是他的写作,尤其是他的语言,福柯说这种语言就是类似于他在《雷蒙·鲁塞尔》里所说的是一种镜像的语言,是一种自我复制的语言,是一个只能够用语言去自我言说自身的这样一个语言,这就是现代文学诞生的时刻。这种语言实际上基于的是元能指的丧失,就是上帝之死或者是父亲的缺席。在《父亲的“缺席”》这个文章里,他特别讲只有通向无限的语言,或者像雷蒙·鲁塞尔式的这样语言,或者像卡夫卡式的语言,或者像乔伊斯这样的语言,这种语言自我言说,他才能够去直面死亡,这个死亡不再是上帝的死亡,也可能是上帝之死带来的人之死以及自身的这样的一个死亡,所以我觉得这是一个佐证,可以证明在1962年、1963年的时候,福柯的思想跟拉康的思想还是有一些相通之处的。当然福柯的这样一个讲法,他说上帝之死或者是父名甚至是“父名的缺席”,这也是福柯当时用的语言“父名的缺席”,“父名的缺席”导致的是一种现代文学或者是现代语言自觉意识的诞生,他说这也许可以叫做文学的本体论的时刻。我觉得这一时刻也可以跟前面的黄作老师所讲“元划”,上帝之名的第一划开始,建构支撑整个的能指网络体系的元能指的创生的时刻相对比,这是一头一尾,所以在某种程度上,我可以说,尤其是早年福柯跟拉康还是有某些相通的地方。

最后,我想利用这个机会,向黄作老师提一个问题,黄作老师在书中特别探讨拉康的一个观点,犹太和基督教的这样一个体系实际上是一个欲望系统,而不是一个享乐系统,尤其是结合上帝之名和父名来说,那么如果按照他晚年,就是刚才吴老师和马老师所说的剩余快感的问题,是不是也可以说,在神秘主义那里,或者在当代的新神秘主义那里,把上帝的这种欲望系统转向了上帝的享乐系统?

居飞:谢谢张老师。三位老师的发言完了,我作为主持人也说两句。黄老师这个著作,我简单讲一些我的感受。“父亲的名义”这个问题,我自己也纠结了很多年,为什么呢?当时霍老师一开始翻译“父姓”,就是姓名的姓,当然汉语中这个姓是有母系传统,因为是“女生”[两字构成],当时我们用习惯了,但是我到了法国之后,就发现这个事情比较难搞,为什么?其实我们现在很多理解跟等会要讨论的宗教有关,我们会认为西方是一个父权制社会,而中国有时候会倒过来用母权制来做影响,但这个影响不是那么精确,实际上西方在继承制度上是双系的,法国是双系的,而在宗教层面上它是单系的,比如宗教中上帝它是个父权,但是在家庭层面上它是双系的,比如说孩子可以继承母亲的姓。我简单给大家讲个例子,拉康有一个儿子,但是这个儿子生了两个女儿,等于说第三代除了他孙女之外没人继承拉康这个姓,因为他女儿,按照法国说法,女儿嫁人就要改姓,唯一一个继承拉康这个名字的,第三代[中间]就是他的一个外孙,拉康的一个女儿是搞财务的,也是曾经帮过拉康管理财务的,因为早年出车祸,去世之后,结果他女婿为了纪念他老婆,就把拉康女儿的姓名放进去了,但是他说得很清楚,我在纪念我死去的老婆而不是纪念拉康,但是现在问题就导致一个局面,就是说在拉康的第三代里,终身保留这个姓的实际上是他的外孙,叫Roger-Lacan,这个人现在好像是一个公务员。实际上拉康自己讲父姓,到最后他的父姓是通过他的外孙来继承的,这是法国的一个特点,就是说,在法国的伦理学意义上,继承实际上是父母双系的。中国就有点倒过来,为什么?我们一般都说我们中国搞了一个母权影响,母亲很厉害,但是我们继承制度上是绝对父系,孩子基本上是跟父亲姓,基本上跟父亲的姓,除非他入赘,这是特殊的变种。所以,实际上后来我就觉得霍老师翻译“姓”,“姓名”的“姓”,实际上在拉康那个地方有点说不通,因为他们说一个“nom”的问题,实际上它在姓名制度上并不是父权的,所以我有一段时间就把它翻译为“名义”,我早前有一段时间写文章就把它翻译为“名义”,但是这个地方现在把它翻译为“名”到底对不对呢?“nom du père”,所以这个问题比较复杂,我就不多说了。

我只是说,翻译为“姓”跟“名”,我现在觉得黄老师这里面有一个章节对我来说可能是比较重要的,就是实际上拉康用这个“名”的时候,他可能是和上帝有关,当时Erik Porge实际上就有这个“不”,刚才黄老师引用了这个法国人,他基本上就是一个观念,就这个“名”更多是跟宗教有关,上帝之名,包括刚才张老师也提到这个问题,这个解释我觉得我目前比较接受,但是问题是怎么翻呢?这是个问题。我现在有的时候也懒了,直接把它翻译为“父姓”,但是实际上这个说法本身是值得讨论的,这是第一点。

第二点,我们刚刚讨论了很多关于拉康父姓理论前后期的问题,实际上我觉得今天肯定讨论不完,这个事情非常复杂。拉康的父姓,包括弗洛伊德的父姓实际上终其一生,尤其到了后期,有的时候什么都是父姓,比如说拉康说“三界”,象征界术语,它也是一种父姓,所以我们搞到最后,就发现它实际上有一个年代的问题。所以刚才几位老师说的,这个问题我们以后有机会再讨论,但是关于黄作谈的弗洛伊德的原始父亲,我自己有一个补充。因为当时拉康谈的,一开始他是想把它与自己的父姓、跟“nom du père”分开,这个是他这个时期,但拉康后来还发明了很重要的事情,实际上这才是弗洛伊德要讲的父姓,就太一父亲的问题。这个也回应了刚才张老师说的,实际上零度能指的问题,就上帝之名,拉康把它浓缩了,弄了一个太一能指,就这个能指第一个,但是它在哪里谁也不知道。这是在实在中的一个能指,所以就叫太一能指,拉康后来有好几个讨论班不停地在搞这个东西,包括要搞集合论,就跟0、空集这些东西搞到一块上,这东西谁也不知道在哪里,但它所有意义的源头。这个我觉得也算是我自己一个补充,其它我就不多说了。

我简单再说一个,就是“forclusion”,刚才马老师翻译为“排斥”,实际上现在包括霍老师,我们选择了一个简单的译法,差不多,翻译为“排除”,这个“除权弃绝”啊,比如我们沈师兄也翻译为“除权弃绝”,还有黄老师翻译的“因逾期而丧失权力”,我现在觉得事情是比较复杂。其实“forclusion”在法国是一个日常术语,“forclore”,简单来说,它就是一个法律用语,就是说你过期了你就没法行使权利了。我自己觉得还是选一个简单的译法“排除”,这个说法有一定的意义,但是像沈志中翻“除权弃绝”,这一点,我跟刚才马老师观点有点像,我觉得好像太复杂了,其实这个词在法语里面是非常简单的一个词。当时拉康找这个词,包括找“jouissance”这个词,“jouissance”也是,吴老师翻译为“原乐”,我们翻译为“享乐”,这个词其实没有那么复杂。我现在是真的担心我们汉语译界把这个事情搞得很复杂,这个词有多大的意思啊,因为“jouissance”也是拉康从法学界弄过来的,简单来说就是使用权。

黄作:我们今天非常高兴,实际上变成小型会议了,跟同行的探讨,同行们讲得太到位了。我一一做一点简单的回答吧。首先是吴老师,实际上后边他讲了几个问题,我想简单综合一下。我觉得,他讲的法律、法则与惩罚的问题,死亡的问题跟法则与欲望的问题,这个问题太复杂了。这个问题,拉康对我们就罪与罚的问题、就法则的问题而言的这个传统看法,其实是唾弃的,他实际上受到了圣保罗的启示,刚才吴琼老师也讲了这个问题,在这个地方引入了欲望的问题,在基督教那里实际上更复杂,为什么?因为有了爱的问题,把两者给共生了,给勾连起来,而拉康认为恰恰是由于欲望的问题把它勾连起来。对拉康来说,是法则产生了罪,而不是罪造成了法则等等,所以他讲法跟一般常识都有比较大的区别,这个问题我觉得非常的重要,是吴老师提的。吴老师提的第二个问题,跟马元龙老师的提法,我觉得是一针见血,这个问题,张旭老师是帮我辩护,我觉得确实我在这里想说明一下,因为我的著作其实有个副标题,当然这从两方面讲,一方面实际上我是有一个限定的,我是以中前期的拉康的父亲的理论为主,如果有个圈定范围的话,我主要是做这个方向的;另一方面,后期我在书上提了,后边只有一部分的内容,那么吴琼老师讲的实在父亲的重要性,与享乐(“jouissance”)之间关系的重要性,包括马元龙老师后来讲的后期内容。确实很遗憾,如果从第二点来讲,我实际上这本书的原初的考虑是六章的,我觉得少了一章,就是后期的东西,在我预计写作的比如说这几个月之内我hold不住,搞不定。

居飞:你现在这个书有多少字啊,有20万字吗?

黄作:这本书30多万字。其实最主要的考量我觉得是这样,拉康的中前期理论,至少我现在做的研究比较倾向于做前中期的。因为我记得居飞老师原来讲过拉康的精神分析认识论,也就是,对研究者来说,它是比较友善的,你可以把它来做一个知识的,不太会看丢掉,而后期的东西真的是容易看丢掉,因为后期讲的实在的父亲除了享乐的问题,还有“俄狄浦斯的彼岸”问题等,大家可以注意一下,你们看,上次到卢毅地方去的巴黎八大的Damien Guyonnet,我跟他也熟的,现在这次来[巴黎]我也见了他了,Damien在上期的硕士班里面就讲俄狄浦斯的“Au-delà”(L'Œdipe et son au-delà chez Lacan),就是“俄狄浦斯的彼岸”问题,也就是拉康整个走出了俄狄浦斯原来的框架,去讲实在父亲的问题。大体上来讲,大家都可以说实在父亲是一个第四者,是不是?这样的一个问题,但实际上你要把它搞成一个比较系统的、论述性的东西是有难度的,因为拉康用了大量的词汇,譬如“l'épater”等等,有很多的词。正是基于这个原因,然后我就缩减了。所以这个问题,行家一看就看出,吴琼老师、马元龙老师特别是马元龙老师讲的遗憾的问题,其实我也挺遗憾的,所以我就加了一个副标题,围绕着“父亲的姓名”的问题,实际上是以做中前期,我在这个地方有个考虑的。

后来马元龙老师讲的这个翻译的问题,居飞老师也讲到这个翻译的问题,是的,我这个翻译显然是研究用的,如果以后在翻译当中,肯定不能这么长,这不符合中文的。所以以后大家如果一起做翻译的话,是真的还要讨论讨论。至于马元龙老师刚才提出来的这个翻译,我觉得我以后肯定要缩减,不可能这么长,做译名的话,去商务出书的话,我肯定要缩减。其中提的另外一个翻译,就是“父亲的姓名”的翻译或者是就“姓”的翻译,这个东西我还是坚持自己这个“姓”的译法,我觉得还是不错的,因为它实际上有谱系的问题,居飞这样讲,为什么他能继承母亲的姓?在这个意义上,你如果按父系社会看的话,母亲就代表了父亲的功能,就像过去你看,我们现在电视剧放出来,中国文化上只有武则天做皇帝,但你知道大家族里面的当家人在历史上不乏是女人做当家人的,有本事的人就做当家人,就是她是这个家族的象征符号,可以是女的,但是从象征系统、象征文化的角度来看,她就是一个父亲了。

居飞:这个你有点误解。所谓母系传递,法国双系,比如说女儿,女儿可以继承母亲的财产,这个就是一个标准,比如一般来说他的父系,女儿是没有权利继承,但是在母系这边,母亲可以选择他的财产给儿子还是给女儿,这个是双系的。我们汉族在继承意义上都是父系的,所以我们很少出现这种情况,但是西方是什么?宗教是很清楚的,他是父权的,社会层次上也是父权的,但是它的家庭内部是双系的,非常特殊的一个制度,我也是搞了很久才搞明白。

黄作:那么是不是只在法律上呢?

居飞:就是受到法律保护啊。

黄作:是不是只涉及财产呢?

居飞:财产啊,包括姓名啊,所以母系和系,“matriarcat”[母权制]和“matrilinéaire” [母系制度的]为什么这个要分开,就在这个意义上,就是“系”这个东西它是客观的,你财产给谁写个遗嘱就清楚了。

黄作:这个问题其实也并不这么重要,为什么呢?因为拉康在五十年代后期,他其实转向了,我们可以看他的前期,因为他前期刚才讲的是克莱因,不一定,比如说,拉康前期《家庭》这篇论文的话,它实际上比较早,这完全是早期了,它是1938年的。

居飞:他后来基本上是放弃了。

黄作:对。家庭这种观点实际上是人类学的、家庭学的。我们如果可以讲的更细一点的事情,实际上就法国年鉴学派的,涂尔干的。

居飞:它是结构主义人类之前的人类学,不是严格意义上的结构主义人类学。

黄作:不,不。自从拉康走上结构主义道路之后,他其实放弃了人类学的思维模型。这个我认同的,这是法国人提出来的。你一定要把拉康放到人文学科的位置上,如果他连人类学都没有放弃,就像精神分析学连心理学都没有放弃,那精神分析学的地位就很低了。因为人类学和心理学带有具体的经验的成分,精神分析学,之所以我们都喜欢它,是因为其实它带有超越心理学、超越人类学的层面。

居飞:为什么这个就跟列维-斯特劳斯有关,列维-斯特劳斯就不是一个一般意义上的人类学。你看人类学,一开始弗洛伊德,比如说是父系的,对吧?人类学家就反对弗洛伊德,认为有母系的。而列维-斯特劳斯就是一个反常的,它是一个哲学式的人类学,简单地说,列维-斯特劳斯就把经验的东西掏空了,所以他那个地方只有一种假设,就是父系,拉康在这个意义上,我个人一个考察,认为拉康是受列维-斯特劳斯影响的,所以列维-斯特劳斯的人类学,它是一种哲学,它是结构式的,它跟经验没啥关系的,它的关系不大,所以在列维-斯特劳斯那个地方就已经转过来了,最后我们就不考虑经验化的东西了,咣的一下就全部转到结构上了。所以家庭的具体问题,拉康早期,我看到你引用Markos Zafiropoulos那个书,那个作者有个观点就是拉康早期受涂尔干影响,后来放弃了,就是这个问题。

黄作:是放弃了,五十年初就放弃了。

居飞:列维-斯特劳斯和涂尔干最大的一个差别在于,对涂尔干来说有社会表象,但对列维-斯特劳斯是没有表象,只有能指。

黄作:这个我认同你。翻译这里,我有个词汇向大家推荐一下,“verneinung”不应该译成“négation”(否认或否定),而应该译成“dénégation” (矢口否认),所以“矢口否认”,我觉得我这个翻译是可行的,因为它也不长,只4个字,而不能译成“否定”和“否认”,太简单了,所以我卖下瓜,推荐一下。

居飞:在法语,拉普朗虚是做了一个综合译法,(dé)négation。

黄作:但你要知道这不是拉普朗虚译的,拉普朗虚说拉康已经译了,后来我在拉康文本里面找到,三四十年代拉康已经译了。

居飞:对,还是拉康的译法。

黄作:张旭老师讲到了几点,讲得非常好。你看他讲上帝之名的宗教的问题,他比我内行多了,他的知识点非常到位,非常详细。他讲的“元划”的问题,就是德里达和德勒兹讲的原初的差异性的问题,当然有联系,所以这个地方他分析得非常到位。他跟马元龙老师讲的原锚点失去的问题,以及由此带来的意义的不确定性问题,马元龙老师讲了乔伊斯的写作大家都跟不上的问题。实际上,张旭老师后来讲了,这可能就是我们这个时代的标志,就像我们现在讲拉康重振了父亲的权威,他重振的是啥子权威(按四川话说)嘛?它不是什么真正的权威,可能就是一个胶水一样的东西,帮助你粘起来的这么一个第四者,但是这可能就是我们的现状。所以在这个问题上,我始终是要回到这里,就是说,它其实是跟哲学的思潮是同步的,我们仍然走在尼采的号角下,对形而上学进行批评,始终要警戒形而上学的复活。我们现在读近代哲学家,譬如笛卡尔哲学、康德哲学和黑格尔哲学,这是哲学史知识,没有问题,但哲学本身老早就不再讲这个东西了,哲学讲的一个新的东西,恰恰是一百年以前尼采所讲的对形而上学的唾弃。为什么要唾弃形而上学,讲的就是这个东西。而拉康的父亲理论恰恰就是在这个脉络下展开的,当然他有具体的一些细节,他有自己的特色等等。刚才张旭老师给我辩护,说我有雄心和抱负,这其实过奖了,雄心和抱负实际上都是什么呢?都是形而上学的说法。我们实际上只是一个爬格子的高校老师。谢谢,真的非常感谢,今天也非常高兴,跟我们几个同事进行交流。

居飞:我也做拉康,主要是我现在有个问题,是什么呢?这个临床学界跟哲学界不一样,好多事还没有达到弗洛伊德那个时代,所以我现在讲的更多是弗洛伊德,可能拉康讲的少,自己做研究写拉康,但是我讲课啊包括讲座啊其实还是好多以弗洛伊德为主,因为拉康东西没法讲,因为其实在临床方面,拉康的临床,等会我可以说一点,它非常飘逸,弗洛伊德像少林武功,一招一式都很清楚,拉康是武当的,灵性要求非常高,拉康派临床其实非常难讲。关于父性。因为实际上我自己当年关于这个事情,也想了很久,就是说,我们还是习惯在家庭意义上来对应中西,尤其我做比较的,实际上中西方之间的确有一个很大的差异:西方是宗教统一,国家不统一,政治不统一,但是中国是政治上统一,但是宗教不统一,所以我们“父之名”为什么总有很多问题,实际上拉康的“父之名”很多在基督教层面上谈。

张旭:拉康和天主教的关系一直不好,常常也有对抗的意思。

居飞:也不是那么不好,拉康1963年还有个事,拉康的弟弟是参加教会的,拉康1963年被美国的IPA开除的时候,是给教皇写过信的,他说他给教皇下面写的,他说现在盎格鲁萨克逊又在欺负我们法兰西了,欺负我们拉丁了,欺负我们拉丁文化了,他觉得他被开除,是什么呢?是新教文化跟天主教文化之间的对抗,教皇没理他。

黄作:上升到这么高的一个层面。

居飞:我们好多时候仍然是从家庭意义上在对比父亲的问题,但实际上对欧洲来说,它的家庭,尤其是基督教传统下面,像奥古斯丁那里,都很清楚,家庭是次要的,重要的是教会,它是社会层面、宗教层面力量很强。所以拉康谈父之名,他更多对应的不是我们家庭意义上父亲的权威。所以后来他为什么谈太一父亲,我有一个感受,当然我这个感受得不高,我自己感受实际上他接的是奥古斯丁那个传统,因为奥古斯丁那里,一开始太一跟父亲是分开的,到了后来就合二为一了,这个意义上拉康这个父亲,我个人觉得才对我来说更清楚一点,不然的话我们始终在家庭层面上谈一个父亲,父亲的家庭,实际上中国人也许是可以这么理解,但是西方人觉得这么理解的话,它有偏的,我个人觉得。

张旭:而且你刚才说社会层面,还有两个层面,就是在语言和文化心理方面,这两方面也是非常不一样的。它最后落在,当社会的制度,或者甚至是这种家庭制度都已经趋同了,或者是都已经变得核心家庭或者是细胞化了以后,它还会留下一个很深的痕迹,就是在语言或者是文化心理上,尤其心理层面上是很重要的,心理这个东西,确实是一个非常大的[东西],我们说心理它并不是纯粹的个体的心理,尤其是在弗洛伊德和拉康那里,心理都不是个体心理的东西。

居飞:就弗洛伊德那里,所以这也谈到弗洛伊德和拉康的区别,弗洛伊德是犹太教,加上我们知道他那个时代基本上教会刚刚退出历史舞台,所以那个时候家庭的父权在19世纪,实际上是家庭父权回来了,教会瓦解了,家庭父权恰恰就登场了,弗洛伊德恰恰是更接近于中国人理解,因为的确家庭的父亲权威变重了,当你看到拉康时代后现代一来,对吧?家庭就瓦解了,某种程度上很多就瓦解了,所以现在拉康为什么谈父亲,其实是某种意义上,我觉得他是有个想法,他想借用宗教的一个新的玩法,现代玩法重新拯救,他有这种救世的味道这里,不然的话整个社会就散掉了。好吧,吴琼老师和马元龙老师你们说。

黄作:我觉得居飞后边讲的很有意思,弗洛伊德是犹太教,拉康是天主教,这个有一个时期的,宗教的瓦解,家庭回来了,所以他比较强调,所以他所处的背景非常重要。关于拉康,我最后想讲一点,让我们抛一个疑问的东西在这里,我印象中刚才张旭老师也提了一个问题,就是犹太教和基督教的问题,也就是说,是欲望的问题还是享乐的问题?拉康其实是把两者综合起来了,法则和欲望是共生,欲望和享乐是通过爱把它们联系起来。那么我们在这里讲,就居飞讲的拯救的问题,拉康也讲了权威的问题,就是重塑父亲的权威,我们到底需要怎么样的父亲的权威呢?这个正是我要讲的,其实我们回不到形而上学的父亲,这是肯定的。也就是说在这个意义上,我们实际上回不到权威的父亲,这肯定是回不到了,就一统天下的、普权的、一言九鼎的父亲,我们肯定是回不去了。那么我们需要什么样的父亲,拉康这个任务其实就我看到的资料来讲,他并没有完成,你看他到后期的变化非常大,他不断地在跳。居飞啊,我就这样了。

居飞:我最后说几句,黄老师的问题,《宗教的凯旋》是你[翻的]?还是严和来他们翻的,对吧?

黄作:《宗教的凯旋》不是我翻的,是严和来翻的。

居飞:对,那个小册子,拉康后来还是有点担心宗教回来了,跟宗教有关,他有点担心宗教回来。

黄作:但你要知道,我看到一个资料,他死前其实要提出要以天主教的形式进行葬礼,这是他自己提的。

居飞:是的是的。

黄作:别人没有实现它。

居飞:所以拉康,最后还是让人感觉,简单地说,有的地方还是比较保守的,包括他对金钱的态度是保守的。

黄作:是天主教文化造就了拉康,人其实就是文化的构造物,这个就很典型地表现了出来。

居飞:我们今天会把拉康从精神分析脱离出来,这个脱离有一定的道理,就好像拉康派有个新的玩法一样,好像跟IPA决裂了一样,我觉得这个看法有一定的道理。比如,我们刚才讲为什么拉康要讲欲望,讲规则产生欲望,实际上我们都很清楚,这个就是一个辩证法,就是欲望和规则是一体两面,但是为什么弗洛伊德就不那样讲,不是弗洛伊德不懂辩证法,我们知道弗洛伊德哲学素养可能不亚于一个拉康。为什么弗洛伊德没有说欲望跟规则之间有辩证?因为弗洛伊德有一个生物学的假设,它是两个不同的东西,它没法辩证欲望和规则,所谓的欲望属于自然的,属于生物的,规则属于文化的,这两个东西它没法辩证。但是拉康我们都知道,一旦结构主义化之后,一切都回到语言上去,只有一个东西,所以我们说的拉康有还原主义倾向,所有的东西都还原到语言上去,所有的东西都在语言内部折腾,站到这个意义上,我们说他很多东西说的就很辩证法,也很哲学,也很思辨,欲望辩证的这些东西,包括享乐、能指这些东西,这个是他的独特的东西。在这个意义上,拉康的确跟传统的弗洛伊德的玩法不大一样。我自己也不断地在思考这个问题,但是我们不要把它绝对对立起来。我自己一个简单的看法,就是弗洛伊德可能更多强调纵向的,我们跟我们过去的观点,就是词语跟我们的记忆之间的关系,那些创伤说不出来,感性地把它说出来,这是一个纵向,像词跟物的关系,就是以词达物,我最近在写一个书的序也在写这个东西,但拉康是横向了,他不讨论你过去的东西,你的创伤、你的童年,他只谈话语跟你这个存在的关系,我的存在是被话语所结构化的,这是一个横向的关系,就把整个历史的内容给架空了,只谈结构化,但是我只简单地这么说,实际上这两个东西并不矛盾,我们在治疗过程中,怎么可能不谈历史?当然拉康强调的,话语跟人的存在的关系,是需要强调的。。

黄作:我想是这样,大家都是搞拉康的,拉康在国内,我们其实比较早的,马元龙老师、吴琼老师都是比较早的,现在就是一直受制于一个很大的问题,我在给学生上课的时候也是这么说,对于普通的读者来说,没有译本,拉康的东西实际上就没有一个打底的,弗洛伊德的翻译实际上很糟糕,但是为什么中国的读者对弗洛伊德有基本的了解,那还是有中译本啊,因为拉康没有[中译本],什么也没有,我们学生选择做拉康是非常难的。

居飞:对,英文本译的,说实话,我对比过,也很一般,不能说有多好。

黄作:对,这就是一个很大的问题啊。我那天跟张旭老师讲,这可能就是学术初恋,拉康是我学术初恋,是我第一个做的,我可能回过头来做做翻译算了。所以这就需要我们做拉康研究的,挪点时间来做做翻译我觉得,不然这个事情永远前进不了。因为后结构主义者[方面]翻译了很多东西,齐泽克和巴迪乌,很多东西译出来,我们先不说它们翻译得好不好,翻译出来,有大量的读者,它有个底,有个底子,拉康是没有的,这个就是很麻烦的事情。

居飞:幸亏有齐泽克,不然拉康都快消失了,知道吧。

黄作:不然拉康都快消失了,那倒不会。

居飞:现在很多读拉康的,都是从齐泽克那里读的拉康。

黄作:对,这就是很多读者、学生跟我说的,这令我很吃惊啊。所以拉康[方面],我们还是要做这个工作,我们要做翻译的工作,我最后以这个收尾吧。

——————————

网络提问及回答:

1.能不能通俗讲一下,“父亲的姓名”当下对人的主体性意义在哪里?

回答:随着尼采喊出“上帝死了”的口号,作为形而上学最高实体的上帝崩塌了,形而上学的历史走向终结;随着语言或无意识等他者的兴起,近代“我思”哲学的实体式主体遭到瓦解,出现了所谓的主体离心化运动,即主体死了或人死了;“父亲的姓名”理论有助于进一步探讨主体离心化了之后的主体状况,就如圣名理论有助于探讨形而上学之后的上帝状况一样。

2.讲座有讲到二战后父姓衰落的问题,那么现在恢复这种父姓的权威,是想建立一个什么样的社会或世界呢?

回答:拉康试图用“父亲的姓名”来重振父亲在社会文化中的功能和权威,但是这个权威并不是形而上学意义上的权威,并不是权威主义意义上的权威,它只是一个“(姓)名”,只是一种功能。同样,在以“父亲的姓名”为代表的法则基础上建立起来的社会,由于扎根于无意识和语言层面,必然倡导多元价值文化,而非固着于一统江湖的模式。

3.父之名和研讨班七里提到的《安提戈涅》有关系吗?

回答:拉康创造性地阐释了索福克勒斯三大悲剧即俄狄浦斯三部曲,从而使得俄狄浦斯的问题可以脱离家庭罗曼史的家庭人类学模型来进行讨论。拉康在《安提戈涅》中强调俄狄浦斯对于弑父一事的不知情(“他不知道”),从而为探讨其后期父亲理论的核心即“奥狄浦斯的彼岸”问题打开了通道。

4.拉康的作品里面出现了很多代表绝对能指的词,如“父亲的姓名”“菲勒斯”“圣状”等等,它们能否相互使用吗?还是说有特定的使用情境?

回答:“父亲的姓名”是一种根本能指,位于大他者的位置上,对于主体的成长具有至关重要的作用和功能;拉康后期也把“父亲的姓名”称为连结三界的第四者。“菲勒斯”是关于缺乏的能指,正是因为其本身是一种缺乏,才能充当欲望的对象。“圣状”是主体享乐其无意识的方式,与实在处于同一层面。这些术语是不同的,需要好好甄别。

5. 似乎拉康给我们一种印象即这个phallus能指有一种优先性特权,作为对总体能指运作的保证,而在我的印象中象征秩序应该是去中心化的和差异性的,是通过结构位置来产生意义的,这个phallus能指是不是有点又退回到某种中心化倾向呢?

回答:拉康理论中的“phallus”是一个能指,一个关于缺乏的能指。这一能指的重要性在于,它是缺场(缺乏)又是在场(能指),既可谓“中心”又不是实体式中心(如逻各斯中心)。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司