- +1

那么琐碎,那么诗意——沈祖棻晚年的日记与诗词书写

二〇一四年春,在清华园,我正对博士论文《沈祖棻词作与词学研究》进行最后修订。某日,得到沈先生外孙女张春晓老师的联系方式,连忙询问:还有没有尚未出版的文献资料可供我一阅?她很快回复我说:资料基本已公开发表,只有几卷日记,琐碎不足观。于是我将精力全放在已有文献中。两年后,博士论文获得中华诗词研究院的资助得以出版,而我也来岭南教书、生活,一晃便是十年。

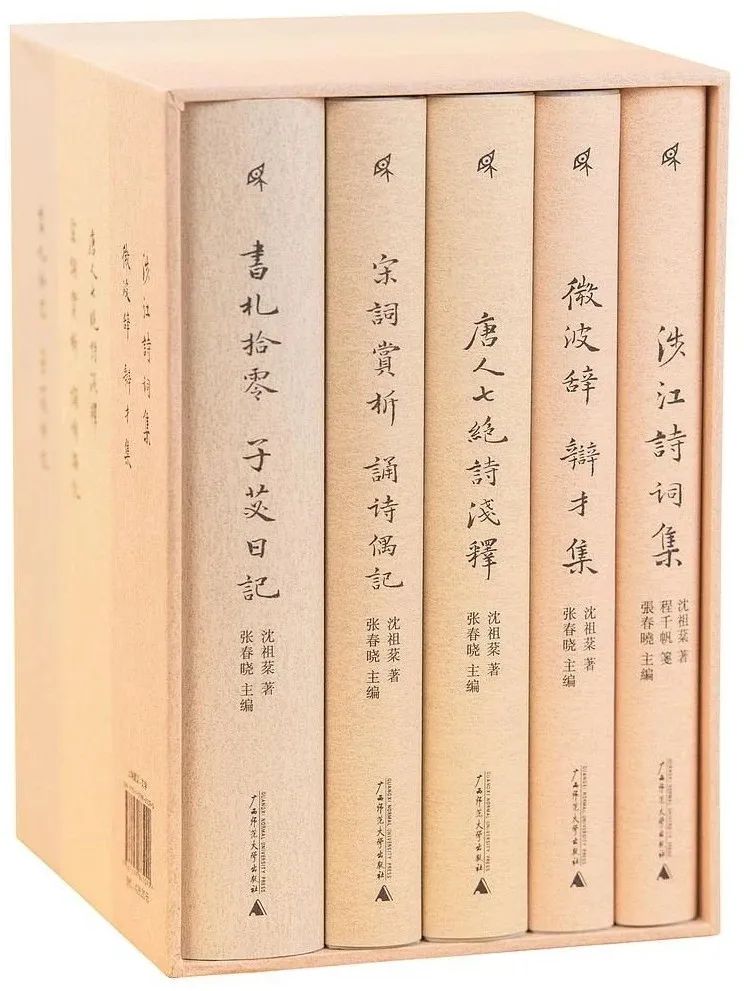

《沈祖棻全集》(张春晓 主编,广西师范大学出版社2024年版)

二〇二四年春,新版《沈祖棻全集》出版,里面包括之前从未面世的日记部分。拿到春晓老师寄来的书籍,在似乎同样的春日窗前,翻看这位江南才女晚年日日所书,才知道当年春晓老师实不欺我,那数万字的日记如流水账般,全是对日常饮食、生活琐碎的零星记录。日记自一九七五年开始,至一九七七年结束,是沈祖棻最后的文字存世。写完最后一篇日记的第二天,她与丈夫程千帆携外孙女早早一同前往沪宁旅行,归来途中不幸遭遇车祸而亡。

日记所记的都是些什么呢?举一二为例:

早七时欠10分出门,乘15路过江,送千帆至小佳处,次早返沙洋。九时廿分至冠生园买豆沙包,进早餐。至百货公司及绸布店,未买成一物……(1975年3月21日)

早起腹部坠胀,恐病复发,甚忧急,续写帆信。上午洗蒸腊肉,因一挂门后不通风,已绿霉,先吃,大刷洗。又弄花菜、蒸饭,未能休息。腊肉味极佳……(1975年3月28日)

大抵如此。六十七岁的沈祖棻,独自居住在武汉偏远的山村,路僻人稀,身老多病。程千帆当时被下放沙河,独女程丽则新为人母,另居他处,书籍也大多分送他人,手边“甚至无好小说看,也不能有以前在苏州南京时之戏曲歌舞可看,即像武大以前之请剧团来演及组织去汉口看戏,亦不可再得矣。退休亦无意义,出游则无论远近,脚力精神不行……一切无意义,无趣味”(1975年4月8日)。除了个别的日子——女儿回家、熟人前来、收到友朋来信,大部分时光,沈祖棻的日子是寂寞无趣的。她早些年生产时误遇庸医,之后做过多次腹部手术,老来肠胃愈发不好,当时物资紧缺,购买不易,住的地方也很差,潮湿,漏雨,因此日记里花了很多笔墨记录饮食细节、购物琐碎、日常细事等。

沈祖棻(1909-1977)

翻看日记,有时真为她着急。比如许多日记都提到的生火,“起来须自管火”“火添迟无底火,仍欲熄,又添未熄”“起看火,因昨浇水太潮,已熄,重生”“写信忘看火,将熄”……生火似乎是每日头等大事,偏偏她在这方面似乎是有点笨拙,以至于全集的编者春晓老师不得不解释道:“当时国家经济困难,生活物资紧缺,购买家用蜂窝煤饼,不仅需要按月凭票,且供不应求,质量低劣,不是燃烧太快就是容易熄灭。日记中,经常为生火、封火、熄火而忧心忡忡。”

又比如,明明她在日记里写“睡不安”,但晚上九时多“又炖水及熬咖啡”。她显然不是很擅长烹煮,所以多次记录烹煮失败的琐事:

拟烧南瓜……火起快,又暂忘,油烧干,冒火……即端锅,已烧焦……(1975年8月29日)

面又发太过,再加粉未揉透,蒸出不松软,比上次还略差,更结硬些。又蒸土豆发面稀糊,亦不好……(1976年7月22日)

做起家务来,她很容易累,如为了省力不做或少做,又“吃得不舒服”。相比起来,她写起诗来飞快,如某日写定二十五首诗,“仅一个半晚上,半个上下午,可算很快”。才女因而自叹道:“总结经验,做饭菜比做诗写信累多了。”

衣食住行的流水账……没有了《辩才禅师》里浪漫的想象,没有了“有斜阳处有春愁”中丰沛的才情,连“暂将词赋守心魂”的活力也没有了。那些属于才女、诗意、“沈斜阳”的美誉,在晚年的日记中消失殆尽,连踪迹似乎也全无——但是,且慢,她还是留下了几笔关于作诗的记录,虽然那么潦草、匆匆,如“夜间做寄刘、陈诗各六绝”“做寄介眉诗十绝”“起抄诗寄石斋”“改定抄写中秋二首五律”等。经由春晓老师的努力比对,现在,我们可以对照着看这一时期日记与诗歌的书写了。

所谓“夜间做寄刘、陈诗各六绝”,是指《得君惠书,却寄》六首及《孝章闻君惠得余消息,欣然过访,因寄》六首。“做寄介眉诗十绝”,是指《得介眉塞外诗,奉寄》十首。刘君惠、陈孝章是她避难四川时的友人,介眉即游寿,是沈祖棻在金陵大学读书时的知己。“起抄诗寄石斋”,是在给友人高文的信中抄录她之前所作《岁暮怀人并序》组诗等。“中秋二首五律”指《中秋日雨夜晴,有作》二首。来看一九七五年九月二十日中秋节的日记:

早起一切毕,雨止,去小店买月饼,出门又有小雨,仍去买了广月果仁的一份半,小豆沙的半份……作诗二首。午饭吃包及南瓜。午后雨止,晚开一烤麸罐,炸点花生,月出,独饮刺梨酒一小杯,久变味,又改吃白酒半小杯,仍剩了一点。吃包。饭后独坐门外赏月,夜凉,人皆进屋,幽寂之至。久坐亦凉,遂于九时半进屋,吃半个月饼,续写上一天未写完之施信,并改定抄写中秋二首五律,并近诗附寄之。十一时半睡。接淡芳信。

日记中提及的“中秋二首五律”为:

佳节愁风雨,耽闲远冷疱。

团圆付离别,游赏隔朋交。

娇女无休沐,邻家自酒肴。

心魂暂相守,诗句莫推敲。

嫦娥亦幽独,相望莫相哀。

岂洒伤离泪,还倾对影杯。

得窥金镜满,终喜碧云开。

饼饵前村卖,犹余老兴催。

日记的流水琐碎与诗歌的凝练深隐恰形成极为鲜明的对比。日记中昏昏碌碌的寻常老妪,一提起诗笔,仿佛又回到了那个才情焕发的才女,写出“嫦娥亦幽独,相望莫相哀”的佳句。虽然她自嘲“春风词笔都忘却,白发携孙一阿婆”(《友人诗札每有涉及少年情事者,因赋》),也说“旧谱新词意久疏,传经著论也成虚。偶逢少年来相问,村媪今年六十余”(《答问》)。

但恰是在这几年中,她写下了大量赠友诗,日记里记录了这些诗的写作背景:

故人多来书,情谊深长,久别如旧,亦使人喜慰,不至一切皆无意义也。(1975年4月15日)

连日得诸老友信,无论长短,均旧情洋溢,具见友谊,非泛泛之比也。(1975年4月19日)

那个年代,知交们与时沉浮,命运多舛。有些生死相隔,有些相距万里,如果还有书信往来,那真是少有“喜慰”之事,以诗代札,沈祖棻这一时期的诗歌因而多有赠友之作。其中佳作如:

眼昏手痛奈君何,历历眠蚕迹不讹。

淡墨斜行情未了,故人心事老来多。(《介眉老眼失镜昏瞀,手复烫伤,犹作书相问,赋此寄慰》七首其二)

踪迹虽陈涕泪新,草堂花市梦如尘。

元龙已殁千岩病,老却城南旧主人。(《锦城怀旧,寄诸故人》六首其一)

赠友诗中特别值得一提的,是她自一九七三年开始写作,之后不断修改,并多次寄赠友人的《岁暮怀人并序》四十二首。该组诗除首尾四首为总写外,其余三十八首均为故交而作。这些友人分别为沈祖棻南京求学时期、避乱四川时期、新中国成立后任教苏州及武汉时期的师友同好、同事知音。诗序云:“慨交亲之零落,感时序之迁流……九原不作,论心已绝于今生。千里非遥,执手方期于来日。远书宜达,天末长吟。逝者何堪,秋坟咽唱。忘其鄙倍,抒我离衷云尔。”悯生悲死,组诗第一首云:

尊酒论文思远道,琴弦绝响怆今生。

那堪风雪空山夜,不尽人间感旧情。

(《岁暮怀人并序》其一)

诗情低徊沉郁,悱恻缠绵。组诗旨趣既是追思九原故友,论心今生知交。追忆知交,如写殷石臞(孟仑):“锦水青溪旧酒垆,石交谁似老相如?三年楚客销魂尽,喜得山东一纸书。”伤逝悼亡,如写曾子雍(昭燏):“湖边携手诗成诵,座上论心酒满觞。肠断当年灵谷寺,崔巍孤塔对残阳。”诗歌重在为故人画像,如写同窗好友游寿(介眉):“八闽才调最知名,口角锋芒四座惊。牢落孔门狂狷士,一编奇字老边城。”用字精妙,几类传记。沈诗自其籍贯始,勾勒其形象:才女、善辩、狂狷、精于古文字,至其暮景终,寥寥二十八字,概括游氏一生。

同样的诗歌结构反复出现,用细节提炼勾勒其形象特点,试图以诗为友人立传,有以诗传人之深意。如写凌敬言(景埏),只抓住今昔对比的两个镜头,诗云:“傅厚岗前血溅尘,沉沉冤魄恨奔轮。霓裳旧拍飘零久,谁记当年顾曲人。”凌为沈任教江苏师范学院时同事,一九五九年于住处傅厚岗遭遇车祸去世,诗首二句指此。“霓裳旧拍”“顾曲人”分用《霓裳羽衣曲》与周瑜顾曲典,实指凌敬言毕生从事曲学研究,并曾数次参加昆剧演出一事。某些诗重在刻画友人神韵流转之一瞬,如第二十三首写金克木,破笔是一个生动细节:“月黑挑灯偏说鬼,酒阑挥尘更谈玄。”据传当年珞珈山下常有四人于傍晚一边散步一边高谈阔论,分别是周煦良、唐长孺、金克木和程千帆。他们聊起天来“忽而旧学,忽而新诗,又是古文,又是外文”,杂家金克木精梵文,善清谈,“朋侪中罕匹也”(程笺),诗前二句即重在点出金克木月下酒边谈天说地的神韵。某些诗重在点出友人才华所凝聚之处,如写高石斋(文):“早筑诗城号受降,长怀深柳读书堂。夷门老作抛家客,七里洲头草树荒。”高文为程、沈南京求学时同学,之后相知多年,可写事迹极多,沈诗如八大山人全幅只着一游鱼的画作,仅突出高文“诗功极深,五言尤戛戛独造”(程笺)此一点,以简省代替繁复,正突出了友人一生才华所系。

程千帆、沈祖棻与女儿程丽则

通过组诗的铺排摹写,三十八位文士的生命图像得以深深烙印于纸上。也许是因为沈祖棻意识到,如果自己不将友人们的生命故事记录下来,将来有谁会知晓这一段段生命故事?而只要有人追忆,也许往事就不会如烟。因此她尽力从俗事与病痛中挣脱而出,耗费心力,以诗笔为友人书写平生。唯有理解了这一时期沈祖棻的生命情境,我们才能明了:这组诗歌不是兴之所至的书写,也不是偶一为之的追忆,而是沈祖棻精心绘制的以四十二首的组诗结构,以三十八位人物的画像,关联一己平生行迹的巨幅画卷。极端精神压迫下的情感用古诗的方式表现出来,对一代文士悲剧命运以悲悯的眼光记录,对尚存人世的知己以砥砺相期,这是沈祖棻晚年心血凝聚的诗笔寄慨。

除了写给友人的,这时期沈祖棻最重要的诗作当属《早早诗》。早早是春晓老师的乳名,当时才两岁半。诗歌的缘起,当然是因为她无比疼爱这个孩子。那时周末或其他假期,女儿常带孩子过来陪伴,在照顾孩子的过程中,她萌发了诗意,且一发不可收,遂成这首长诗。诗中多是实写,如一九七六年五月二十四日记:“忽闻东西倒塌声甚重响,接着早早哭,大惊奔出,初以为小凳跌倒,不知被小晏自行车倒跌压在身上,小晏扶车,我和囡扶抱早早,哭了一下,说腿痛,后即止哭,一刻即走动说不痛了……”《早早诗》中遂有:“偷攀自行车,大哭被压倒。婆魂惊未定,儿身痛已好。”又如一九七六年八月十五日记:“帆即到门,早早呆看半天,令其叫不叫。后讲话回房,坐书桌前藤圈椅上,早早注视一刻,忽自动叫爷爷,已想起认出了。”《早早诗》有:“外祖远归来,初见话琐琐。明朝更相昵,爷爷膝上坐。”可以说,这首诗是诗人对幼儿早早生活的实录。诗笔生意盎然,充满生机,如写孩子的调皮捣蛋:“夺帚争扫地,脱衣唤洗澡。玩水瓶时灌,弄火锅空烤。倒罐更翻篮,到处觅梨枣。帐竿当竹马,手杖满地捣。凌空学杂技,一跌意未了。”写稚气言语:“阿母责顽劣,此语使儿恼。鸡鸡不洗脚,上床胡乱搞。狗狗不睡觉,半夜大声吵。我是最乖儿,家家好宝宝。”写活泼个性:“生小爱交游,门前解迎客。一见笑相呼,未尝感局蹐。爷爷与奶奶,阿姨共叔伯。但辨年貌异,不管辈分隔。拍床请客坐,指茶叫客吃。”

诗歌的内容既非常简单,诗歌的语言也特意选择白话口语,力求通俗易懂。但是这首诗又如此特别,令人回味无穷,其奥秘在于诗中浸润着诗人对外孙女无比的疼爱,与对天真童心的呵护与珍视。在诗人看来,孩子的牙牙学语,稚气举动,天真个性,无不使她感到满心的喜悦,同时孩子的懂事知礼,又让她感到欣慰。在推着早早去湖边散步的时候,祖孙俩在大自然中获得了深深的愉悦:“相携看大水,东湖连天碧。沿堤采野花,向波投小石。笑指蝴蝶飞,喜看高鸟击。回家插花瓶,欣赏动颜色。”

在这一刻,琐碎、暗淡、一地鸡毛的现实人生淡去了,生活恢复了本来的面貌:简单、平静、怡然自得,充满美感与诗意。相对笑乐的白发人与垂髫儿,东湖的山光水色与鱼跃鸢飞,温暖的亲情与天地的美丽……读《早早诗》,大部分时候会让人忘记那是动乱未宁的年代,忘记写诗的人浑身病痛且“以为不久于人世”。这诗的背后,不仅是祖母对幼儿的疼爱,也体现了诗人真挚的情感与素朴的天性。

在很年轻的时候,沈祖棻就以一句“有斜阳处有春愁”闻名文坛。在抗战及解放战争时期,她写下大量以比兴寄托来讽刺时政的词作,《涉江诗词稿》中向来备受学界重视的也正是这一类作品。但我们切不可忽视她对生活本身的生动书写:那么多书写乡愁的词句,因思念友人而写的深情诗词,还有对日常情趣的细腻书写。这些作品真正体现了她的深挚情感、淳朴性格,这才是她诗词中最动人的内容。

《涉江诗词集》

除了书写友情、亲情的佳作,还有很妙的书写。当时住处临近东湖,她常“遂至湖边一转”,看大风吹浪,听水声拍岸,日记有几处记录她在湖边散步时所见风景。写入诗中,便有:“盘飧病后朝朝减,衣带新来日日长。饱吸山光饮湖绿,自应肠胃厌膏粱。”(《病中戏作,答诸故人问》四首其一)她常年肠胃不好,但推辞说“饱吸山光饮湖绿”,很幽默,也很诗意。

不必抬高这些日记的价值,大多是琐碎日常的。但配合着日记来读她晚年的诗作,才会知道这些诗作源于何处,又是多么来之不易——在那么艰难的岁月中,她始终没有放弃写诗的执念,并且写出了上乘之作。《早早诗》被舒芜认为是“中国古典诗歌史上空前未有的佳作”,《岁暮怀人并序》组诗足称她晚年诗艺的巅峰绽放。在庸俗琐碎的日记背后,竟是毕生才情与生命领悟以诗的方式的另一种喷发。然而这岂不是一个明显的矛盾:在最私密的日记书写中,她只是记录日常琐事,很少表达心中深意;而在寄友或自娱的旧体诗中,她更坦率地写下真情实感。这不由得让人反思:旧体诗对于沈祖棻这一代文人,究竟意味着什么?为什么她会做出这样的选择?关于日记,可能的解释是,她当时身体不好,所以需要记录饮食细节以便观察身体情况,但这仍然无法解释诗歌对于她的意义。也许,我们只能回到“诗言志”的传统中,才能明白,在放弃了驰骋想象力的小说书写,放弃了“比兴寄托”的词体写作之后,沈祖棻转向旧体诗的书写的原因——这一时期的形势下她的旧体诗绝对不可能公开发表,她也绝对不可能再以词作对时政加以评点,她的人生重心全在现实而非幻境,所以,她选择含蓄凝练的旧体诗歌书写人生慨叹,写给友人,同时也是写给自己的。在二十世纪七十年代,这样的书写并非个案,而是那个时代值得琢磨的现象:当理想凋敝现实惨淡,旧体诗书却写出了一代知识分子彼时的意绪情怀。

沈祖棻的特殊在于,她以女性之眼,以学者之心,为幼儿写下《早早诗》,留下荒芜岁月中珍贵童心的清澈;为亲友写下赠答诗及《岁暮怀人并序》组诗,留下那个年代里人与人之间的真情,与所有备受痛苦的灵魂曾经的生命轨迹;她也为自己写下抒怀诗作,留下“沈斜阳”搁笔词作后,不曾泯灭的诗心诗意。

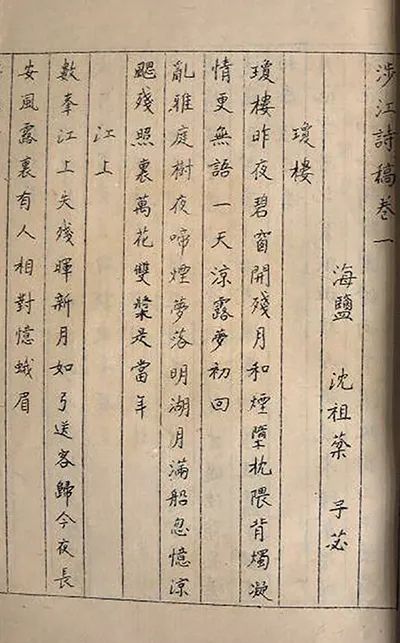

《涉江诗稿》,1978年自印本

还有一点也值得一提。程、沈爱情向来是诗坛佳话,前辈有“昔日赵李今程沈”的揄扬。沈祖棻自己有诗写夫妻情深,程先生更是在沈先生去世后,竭力促成沈著的流传天下。知音伉俪,自不必多说。但日记里,却记录了多次两人的口角、作为妻子的不快,如“接帆信二封同到……因雨衣及户口大怒骂怪人,不讲情理,不念恩义,大为气恼伤悲”(1975年9月10日),“与帆闲话比较二区与此间安全程度,争吵甚气不适……可气之至!”(1977年3月28日)这些记录很真实,丰富了我们对这对完美夫妻的理解,也可以更释然自己婚姻中的不快。

今天整理这些日记并出版的,正是当年那个备受沈先生宠爱的外孙女早早。“念念不忘,必有回响。”这是祖孙跨越时间的相聚,也是文字不朽的最好明证。

读完全部日记,抚卷沉思,忽想到十年前在清华园中,日日所见的荷塘与烟云。白云苍狗,人事变化,如今我也步入中年,日日也不过琐碎日常。这些迟到的日记,给我一种领悟:原来最好的诗,并不来自太虚幻境,而来自俗世人间。

本文首发于《书城》(2024年8月号),澎湃新闻经《书城》授权刊发。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司