- +1

刘诗平读《满世界寻找敦煌》|寻找敦煌 发现世界

《满世界寻找敦煌》,荣新江著,中华书局2024年5月出版,366页,98.00元

1907年5、6月,英国探险考古学家斯坦因在敦煌度过了一生中最难忘的一段时光。从守护敦煌藏经洞的王道士手中,他获得了二十四箱稀世文书和五箱精美佛画。约一年半之后,这些宝藏悉数运抵伦敦。

1985年4月22日,二十五岁的中国学生荣新江来到伦敦,在英国图书馆第一次看到斯坦因携来的敦煌文书。从此,由伦敦而巴黎、柏林、京都、圣彼得堡、纽约……开始了他满世界寻找敦煌的学术旅程。

如今,在敦煌藏经洞发现一百二十四周年之际,北京大学博雅讲席教授、中国敦煌吐鲁番学会会长荣新江先生的新著《满世界寻找敦煌》由北京中华书局出版。书中呈现了一个历史学家的跨越时空之旅:用持续四十年的时间,走过欧美和亚洲十一个国家四十八个城市,满世界寻找敦煌,寻找民族之魂,寻找学术真谛。

独特的敦煌行脚

《满世界寻找敦煌》中的“敦煌”,是个广义的概念,除了敦煌,也包括吐鲁番、和田、库车、楼兰,甚至黑水城——只要是海外收藏中国西北地区出土的文献,都被划在了荣先生所要寻找的地图中。

1900年6月22日,王道士发现敦煌藏经洞。随后,数万件用汉文、藏文、于阗文、粟特文、回鹘文等文字书写的文书和绘画陆续流散,分藏于英、法、俄、日、美等十多个国家的众多公私藏家手中。在此前后,以塔克拉玛干沙漠为中心的亚洲腹地,从地理探险时代转向考古时代,各国考察队、探险家或翻越帕米尔高原、或穿行河西走廊而来,沿着丝路古道和古城挖墓掘窟、收购文书,将成千上万的新疆宝藏运送出境。

因此,荣先生在本书序中写道:“当年西方列强在敦煌之外,还去吐鲁番、于阗(今和田)、龟兹(今库车),我循着他们的收藏到处跑。”

荣先生满世界寻找敦煌的学术成果,已见诸多本专著和论文,譬如二十八年前出版的《海外敦煌吐鲁番文献知见录》(江西人民出版社,1996年),正文提纲挈领、六百多个脚注广征博引,将各大馆藏来龙去脉、研究成果悉数呈现。如今,作者将“心中那些澎湃的心情,以及这项历时四十余年的艰辛考察经历”(本书序),首次系统梳理、完整呈现。

从1980年入门敦煌学开始,四十余年间,荣先生有过三次大规模海外寻找,形成三个高峰期:1985年首次行走欧洲,构成本书前四章内容:英国、法国、德国和北欧;1990年至1991年,首赴日本、重访英法,勇闯列宁格勒,成为中间四章主要内容;1996年至1997年,再赴德国、首次赴美,遍寻德美所藏,成为九、十两章主要内容。其他多次小型海外寻访,补充其中。国内则不限于国图,“只要有机会,就去一些地方的小馆藏看敦煌卷子”,构成最后两章内容。

跟随荣先生的脚步走进一个个藏有敦煌宝藏的博物馆和图书馆,领略一件件穿越千年的敦煌文书,感受一次次探险般的学术旅程。这是一部调查敦煌西域文献的实用指南,更是一个青年学子如何成长为一流学者的生动记录。作者寻找敦煌时的做足功课、用足时间、普结硕果、广结善缘,令人印象深刻。

“我把初次拜访法国敦煌组之行叫‘鸿门宴’。为什么叫‘鸿门宴’呢?那天一落座,三句话没完,缩微胶卷机器放出了一张照片,苏远鸣先生考问我,这是什么?”(43页)

1985年5月9日,荣新江在巴黎拜访欧洲最著名的敦煌学研究机构——法国科学研究中心敦煌研究小组(438小组)。研究组成员甫一落坐,组长苏远鸣便放出一张左侧写有“王上卿天王一心供养”、底下写有三行于阗文题记的毗沙门天王像的照片考试荣新江。

“我看到这张图很高兴,因为我此前读过关于这张画的文章,在一本法国出版的伊朗学杂志上,是于阗文专家恩默瑞克(R.E.Emmerick)和牛津的汉学家杜德桥(G.Dudbridge)合写的一篇很短的札记。敦煌组编目的人不做于阗研究,不知道底下三行于阗文该怎么写。我就告诉他们恩默瑞克和杜德桥的文章,说明这里是什么内容……“

“当时苏远鸣先生见没把我给考倒,很是高兴,向我全部开放了他们的资料室,所有东西我可以随便复印。”(45页)

荣新江之所以立即就能说出这幅画是毗沙门天王像,并征引恩默瑞克和杜德桥合写的札记解读于阗文题记,是因为他做足了功课。

1984年9月,荣新江作为北京大学历史系交换生,在读硕士研究生二年级时前往荷兰莱顿大学学习十个月,“行前,我据国内能够找到的材料,做了调查欧洲所藏敦煌吐鲁番文献的一些准备”(《海外敦煌吐鲁番文献知见录》序),“我到荷兰后,一直在做去欧洲各国考察敦煌写本的各种准备。比如我花了很长时间把莱顿大学汉学院、印度学院以及大馆东方写本与图书部的所有西文的东方学杂志和专刊都翻了一遍”(第1页)。

从第一个书架开始,荣新江从一份杂志的第一期翻阅到最新一期,刊登恩默瑞克和杜德桥合撰札记的《伊朗学研究》(Studia Iranica)自然不会漏网。

在德国,为了拜访伊朗学权威、汉堡大学恩默瑞克教授,荣新江出发前把莱顿大学东方写本与图书部里所有的西方杂志、东方学专刊、纪念文集都翻了一遍,对恩默瑞克发表的文章做到了心中有数。见到恩默瑞克后,“有趣的是,一开始恩默瑞克捂着嘴咕噜咕噜地跟我说几句话,考一考我能不能听懂他说的。我听懂了之后,他从里屋拿出了早已准备好的四十八个抽印本,摆了一桌子,有的文章非常厚,足有一大摞”(62页)。

恩默瑞克对荣新江的“面试”表现感到满意。

遍览国际学术期刊,了解国际学术动态,向一流敦煌学家看齐。在荣先生的视线里,真正显示了敦煌学作为一门世界性学问的模样。他事后在《神圣的殿堂:莱顿大学图书馆东方写本与图书部》一文中写道:“在我以后走访各国的学术交往中,之所以可以和欧、美、日本的伊朗学、突厥学、藏学等方面的专家对话,就是因为事先对他们的学术套路和学术传承一清二楚。”

行前做足功课,看文书时抓紧一分一秒。

在伦敦,荣先生第一次赴英寻找敦煌时住在中国驻英使馆,“这个地方离英国图书馆太远了,大概要一个多小时路程,为了赶时间,我放弃在这儿吃早饭、中饭,整个白天在英国图书馆抄敦煌文书”(10页)。

在巴黎,“法国国家图书馆东方部楼外是个花园,为了节省时间,我就在一个长凳上吃午饭,买个汉堡包什么的对付一下,图书馆一开门,冲进去看书”(47页)。

不只是在伦敦、巴黎争分夺秒抄看敦煌文书。在大阪,荣先生终于找到机会阅览杏雨书屋所藏敦煌文书时,“一开门就冲到楼上赶紧看,要利用所有的时间来看”;在列宁格勒,中午用巧克力当午餐,省出时间“埋头苦抄”……

当得知哥本哈根皇家图书馆有十四件敦煌文书时,荣先生闻讯而去。“一般情况下,这么小的收藏品,不会有太多重要的学术价值,但是我必须找到任何一个能找到的敦煌的纸片、吐鲁番的纸片。”(85页)在荣先生看来,每一件文书放在学术研究的脉络里,都有其价值,不管是完整的,还是残缺的。

因为走遍世界的寻找,荣先生能够找到散落在世界各地的敦煌吐鲁番文书之间的关联。譬如《武周大足元年(701)西州高昌县户籍》,由十二件文书残片——分别收藏于旅顺博物馆、日本龙谷大学、日本书道博物馆、圣彼得堡东方文献研究所、芬兰国家图书馆收藏的文书残片——拼合而成,这些由作者多年积攒所得的资料,经研究者复原后,揭示出了更多武则天时期户籍管理现状。(103-104页)

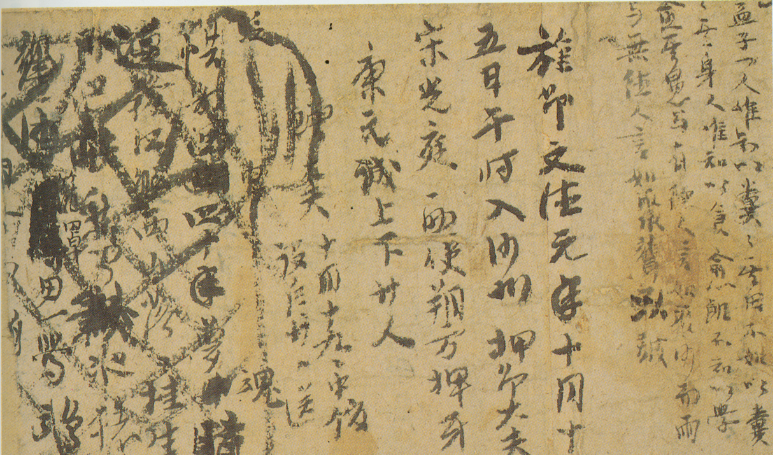

因为孜孜不倦的求索,荣先生不时能有新的发现。譬如他在研究中发现,俄藏敦煌文书《开元廿九年(741)二月九日沙州大云寺授菩萨戒牒》,是迄今所见带有年代的最早的印刷品,比目前所知年代最早的《金刚经》(868年)要早一百多年。

书中对李盛铎所藏敦煌文书来龙去脉和流散过程的追踪和侦破,对弗利尔美术馆所藏敦煌绢画《地藏菩萨像》的追踪和确认,以及多处对海内外馆藏敦煌文书真伪的侦查和识别等等,同样给人以深刻印象。

涉足敦煌学之初,荣先生主攻唐宋时期敦煌地方政权——归义军和塔里木盆地南沿国家——于阗的相关历史课题。因此,校录归义军和于阗方面的敦煌文书,是其首次行走欧洲时的两大目的。荣先生说:“有关于阗的文章后来都收入两本书,一本是我和张广达先生合著的《于阗史丛考》,另一本是我和朱丽双合著的《于阗与敦煌》。这两本书最基础的工作是1985年在英法的调查成果……。80年代是我学术的第一个喷发期,为什么能够喷发出来,就和1985年在欧洲‘寻找敦煌’直接相关。”(19页)

《于阗史丛考》(上海书店出版社,1993年)出版三年后,《归义军史研究——唐宋时代敦煌历史考索》(上海古籍出版社,1996年)问世。作为首部系统研究归义军政治史的著作,它同样打下了满世界寻找敦煌的烙印。正如季羡林先生在《归义军史研究》一书序中所说:“他用力极勤,搜罗资料,巨细不遗,想在他手下漏网,难如登天。”

荣先生手持“藏宝图”满世界寻“宝”,同时利用难得的“探宝”机会服务同行,或为其他学者校录敦煌文书,或将自己收集和购买的资料提供给其他学者或学生研究,或把自己复制或购买的珍贵资料捐给图书馆,物尽其用、广结善缘。

持续四十年的努力,荣先生寻找、抄录和研究各地宝藏,成为走访海内外敦煌吐鲁番文献收藏单位最多、与世界各地名家广泛来往的学者,站在了世界敦煌学的最前沿。

中国学者的百年追寻

荣先生满世界寻找敦煌,本书是从莱顿出发。事实上,在远赴莱顿之前,他已像晚清甘肃学政叶昌炽一样穿行于河西走廊,并且比叶昌炽走得更远,越过嘉峪关,穿越塔克拉玛干沙漠,抵达敦煌、于阗,只是那时他还没有像叶昌炽那样看到敦煌文书原件。

叶昌炽像

叶昌炽是晚清时期一流的知识分子,也是较早知道并拥有藏经洞遗书的学者型官员。在1903年12月30日的日记中,叶昌炽说收到敦煌县令汪宗翰寄来的四卷唐代写经和一幅宋代绢画(《水月观音像》);1904年10月13日的日记记载,收到敦煌县儒学训导王宗海带来的两卷唐代写经和一幅宋代绢画(《地藏菩萨像》)。其中,王宗海送呈藏经洞藏品时,叶昌炽正在肃州(今酒泉)主持考试,但他并没有向几百里之外的敦煌踏出一步,只是坐在书斋里讨论藏品。

叶昌炽收到的上述敦煌文书后来不知去向,两幅绢画则辗转为美国弗利尔美术馆收藏。事过九十三年后,1997年,荣新江来到了弗利尔美术馆。

“我去弗利尔美术馆,最重要的目的是调查叶昌炽旧藏绢画。叶昌炽是晚清著名金石学家,1902年至1906年任甘肃学政,巡行甘肃各府州县,按试诸生,考核教官,但是他巡行范围不出嘉峪关,没到敦煌县。如果他到了敦煌,以他金石学家的眼光,一眼就能看出藏经洞文献的巨大价值,敦煌宝藏可能不会落入外国人之手。但是话又说回来,伯希和在乌鲁木齐看到一个敦煌卷子,放下原来的目标吐鲁番,直奔敦煌,而中国的知识分子被清朝锁在书房里三百年,缺乏西方考古学者的进取精神。”(261页)

荣先生感慨:“叶昌炽虽然看到了敦煌写卷,但没有前往敦煌追根问底,当时的中国文人缺少今天考古学家挖到生土层的精神。现代学者,满世界寻找敦煌,一定要尽自己的能力刨根问到底。”

从两脚不出嘉峪关到满世界寻找敦煌,一百年间,中国学者寻找敦煌宝藏的精神已经判若云泥。

敦煌文书的精华流失海外,中国敦煌学的发展历程很大程度上便成了中国学者追寻、抄写、刊布与研究海外敦煌文书的过程。第一个四海寻梦阶段是中华民国时期,从罗振玉、王国维、董康,到刘半农、郑振铎、胡适,到于道泉、姜亮夫、王庆菽……

其中,最知名的是由国家派出的王重民和向达。1934年和1935年,国立北平图书馆派遣编纂部索引组组长王重民和写经组组长向达分别前往法国、英国调查和拍摄法、英所藏敦煌文书。

由于敦煌文书的精华和巨量的新疆地下文化宝藏被携至西方,刊布极少,中国学者难以看到、查阅无门,而材料正是学术研究的基础。在欧洲,王重民、向达对巴黎、伦敦和柏林所藏敦煌吐鲁番文书进行了艰难探寻。

寻找敦煌文书,也是在寻找民族之魂。王重民在一封致友人的信中说:“重民在欧洲流落了几年,受了不少洋气,也算看了一点洋玩意(在东方学方面),所以图强之心非常迫切。”向达忍辱负重调查英藏敦煌文书,“因为翟理斯博士的留难,一年之间,看到的汉文和回鹘文卷子,一共才五百卷左右”(向达《伦敦所藏敦煌卷子经眼目录》)。

王重民和向达在欧洲寻访敦煌文书时,北平图书馆发动了一场当时最大规模的拍摄行动,将海外敦煌文书中的重要部分拍成照片带回国内,以方便学界利用。然而,抗日战争的爆发、政治运动的持续,这些拍回来的照片长期没能得到利用。

荣先生在北京和柏林的调查,发现了这些照片的新价值。他在书中写道:“我去柏林之前,在当时还在文津街的北京图书馆有一个重要发现。北图敦煌吐鲁番资料中心有一面墙的柜子,柜子里放着王重民从巴黎拍来的敦煌卷子的照片,还有一些底片,有几千片,比缩微胶卷清楚。……其中有的编号以T开头,T写得拐了个弯,很像P,所以容易被看作是伯希和敦煌文书,因为没有伯希和编号的四个数字,所以就放到最后。我仔细看后,发现是柏林吐鲁番文书的照片,也是王重民拍的,编号是勒柯克用花体德文写的原始编号。”

于是,荣先生托人将照片冲洗一份,带着照片去了柏林。在柏林翻检了所有非佛教文献,陆续一件件找到这些照片上的原文书,确定了哪些存在,新编号如何,哪些已经佚失(232页)。

民国时期中国学者海外寻找敦煌,除了王重民在巴黎与伯希和、戴密微等法国敦煌学家交流较多之外,总体而言与欧美学者交流不多,而以调查、抄写和翻拍欧洲所藏敦煌文书为主。改革开放后,中国出现第二个四海寻梦时期。这一时期除了寻找海外所藏敦煌吐鲁番文献之外,与海外同行广泛来往和注意了解最新学术前沿,也就是如荣先生所说:“一个是调查文献,一个是收集现代的研究成果,后者就是要拜访学人和购买图书。”

1981年,北京大学张广达先生前往荷兰,进行为期八个月的学术访问。其间,张先生既取则于先贤向达、王重民等先生,尽量搜集资料,查阅稀见图书,翻拍英法所藏敦煌吐鲁番文献,同时又尽可能多地接触海外同行,了解他们的治学路数,考察当代西方学术发展大势,作为研究历史不脱离理论和现状的参照系(张广达《我和隋唐、中亚史研究》)。

三年后,荣新江赴荷兰访学十个月,在他的导师张广达先生指导下,同样“双管齐下”,清晰地展现了百年间两次大规模海外寻找敦煌的时代环境和学术路径变化。

“敦煌者,吾国学术之伤心史也”“敦煌在中国,敦煌学在日本”。这是改革开放看世界时,中国敦煌学界面临的落后的学术现实。让敦煌学中心回到中国,是第二波海外寻找敦煌时学者们的心志。也因此,在荣新江这些学者的行囊里,不仅装有敦煌资料,也装有振兴敦煌学的信念,装有中国敦煌学界的众多任务清单。

在英国,“我本子上记的第一件要查阅的是‘S.329尾+S.361首?’,后边写着‘赵和平’,就是赵和平和周一良先生在做这件书仪,但他们从缩微胶卷上看不清楚这两个卷子能不能拼接。我出发前接到张广达先生的信,让我来调查”(14页)。

在芬兰,“我出国前跟周一良先生汇报,周先生说,你把(芬兰赫尔辛基大学图书馆)马达汉(Gustaf Emil Mannerheim)的这些东西(吐鲁番文献资料)弄回来,就不虚此行了,他觉得这是最重要的”(99页)。

在东德,1985年6月,“在逛一家书店时,我眼前一亮,看到一本《回鹘文译本弥勒会见记》,是哈佛大学的特肯(S. Tekin)教授帮东德科学院整理的《弥勒会见记》的回鹘文译本。这正是季羡林先生托我找,而我在西欧书店里一直没找到的书。……现在忽然摆在了面前,但大街上一时找不到换钱的地方,一个西德马克等于四十个东德马克,我只好咬牙用西德马克1:1的价买了这两本书,贡献给季先生。季先生当时正在整理新疆博物馆藏吐火罗语A《弥勒会见记》,他要用德藏的回鹘文《弥勒会见记》来解读吐火罗语A《弥勒会见记》里的一些词”(78-79页)。

在日本,“1990年我去日本之前,唐长孺先生给我写了一封信,信中说:‘东渡想已有期,龙谷大学所藏吐鲁番文书整片碎纸均未发表,必多创获。’那时去日本的人还比较少,特别是我们这样专业的。龙谷大学集中存放了大谷探险队搜集的吐鲁番文书,唐先生希望我能彻底查一下这批文书的情况”(107页)。

荣先生满世界寻找敦煌,是改革开放以来中国学者在海外不辞辛苦追寻敦煌宝藏的折射和缩影。当年,叶昌炽双脚没有迈出嘉峪关。如今,经过几代学人的持续追寻,敦煌学已经从困顿中转身获得全面发展,敦煌宝藏的魂魄和敦煌精神已经焕然归来。

国际敦煌学界的合作与竞赛

满世界寻找敦煌,充满艰辛,有收获,也会有遗憾。让荣先生感到特别遗憾的,是没能亲眼看到马达汉收集品。他写道:“我1985年在欧洲考察,有我的导师许理和给各个收藏单位写信,一般单位都会接受,唯独被拒绝的就是芬兰赫尔辛基大学图书馆。馆方给许理和回信说这些文书太脆了,要看可以去日本看百济康义拍的照片。……到今天这批资料也没有完全公布,只有个别学者写了文章,有黑乎乎的很小的照片。我到了斯德哥尔摩,离赫尔辛基很近了,但是没去成,特别遗憾。”(99页)

赫尔辛基大学图书馆不让看的理由是文书过于残破易碎,日本学者百济康义拍了文书照片,可以去日本看照片。

日本学者先中国一步,源于1979年10月在巴黎举行的“五至十世纪中亚写本和碑铭国际讨论会”,即俗称的第一次国际敦煌学讨论会。会上,芬兰学者提交了与马达汉收集品相关的论文,引起藤枝晃、百济康义等与会日本学者注意,他们随即与芬兰学者接洽,商讨合作整理吐鲁番出土汉文写本事宜。由于会上没有一个中国大陆学者,因此对马达汉收集品的最新资讯一无所知。

经过持续接洽,三年多后,藤枝晃、井之口泰淳、百济康义前往赫尔辛基,将其全部写本摄成胶卷,携回日本。

有邻馆藏唐人杂抄

学术是个没有硝烟的战场,各国学者都在辛勤耕耘、奋力争先。日本作为一个外国研究敦煌,始终孜孜以求。敦煌文书散在四方,他们同样满世界“搜宝”。与中国学者相较,以中国的时间段划分,寻找敦煌的三个时代,日本学者一次也没有缺席。

第一个阶段:从晚清至民国时期,日本学者海外寻找敦煌启动早、持续时间长,一批批学者来往于北京、伦敦、巴黎、柏林、圣彼得堡……

第二个阶段:中华人民共和国成立至改革开放前,中国大陆敦煌学界因国际间冷战、国内一系列政治运动而与外界音讯隔绝(期间仅有郑振铎在列宁格勒看过敦煌文书,但并未公开发表文章),日本学者则随着经济起飞、学术昌盛而不绝于途。正如藤枝晃在1975年的一次演讲中说:“在日本研究敦煌学的学者中,几乎没有不曾看过欧洲收集品的。”藤枝晃本人除了调查日本所藏敦煌文书,从1964年开始,他陆续走访调查了收藏在伦敦、巴黎、斯德哥尔摩、哥本哈根、列宁格勒、新德里、柏林等地的敦煌吐鲁番文书。

第三个阶段:中国改革开放以后,日本学者继续驰骋于世界各地,中国学者面临的,正是“敦煌在中国,敦煌学在日本”的艰难学术局面。

学术研究是场马拉松赛跑,在学者与学者之间进行,也在国与国之间进行,最终推动敦煌学向前发展。书中谈到了中国学者利用敦煌文书《王梵志诗集》抄本“打败”日、俄两国学者的故事:“项楚先生得到抄件(俄藏敦煌文书Дх.1349法忍抄本《王梵志诗集》)后,以他了不起的校勘功夫,校勘了王梵志诗。为了赶在日本学者入矢义高之前发表项楚先生的王梵志诗整理本,北大的先生们决定在所编《敦煌吐鲁番文献研究论集》第4辑上一口气把项楚先生三十多万字的书稿当作文章发出来了,其实就是一本书,然后才是1991年上海古籍出版社出的《王梵志诗校注》。这本书其实就把孟列夫的书给废了,孟列夫的书最终也没有出版。”(192页)

当时,中国学界听说入矢义高选定中国学者新著《王梵志诗校辑》,作为他所主持的读书会的主题。二十多年前,入矢义高指出中国学者所著《东京梦华录注》的诸多疏漏,曾经震动国内学界。现在,随着读书会的进行,指出中国学者的错讹将可能再次上演,中国学者必须就敦煌文书中新出现的唐代白话诗代表——王梵志诗率先拿出更高质量的校本。最后,得到俄藏敦煌文书《王梵志诗集》抄本的项楚先生,夜以继日,以最快的速度将书稿写成。

铅字排版太慢,希望中国敦煌学在国际赢得更多尊严的北大的先生们毅然决定影印刊出,《王梵志诗校注》随即刊发在1987年北大中国中古史研究中心编辑出版的《敦煌吐鲁番文献研究论集》第四辑,从而“把日本的一场剑拔弩张的‘批判’,在事前‘镇压’了下去”(季羡林语)。

项楚如此一部大著作为论文发表,正是学者们矢志夺回敦煌学中心的一个例证,也是上世纪八十年代中国敦煌学快速发展的一个注脚,正如荣先生所说:“在‘团结起来,振兴中华’的爱国主义号召下,在传说日本学者扬言‘敦煌在中国,敦煌学在日本’的刺激下,从事敦煌学研究的中国学者,更是把奋起直追,以夺回敦煌学研究中心为己任,迸发出极大的能量,日以继夜,焚膏继晷,刻苦钻研,努力追赶。”(《三升斋随笔》177-178页)

与此同时,荣先生在本书的每一章几乎都谈到了各国收藏单位和各国学者友好相待、热情帮助,从而给了敦煌学以温暖而明亮的底色。世界性和国际化是敦煌学与生俱来的属性,交流与合作推动着敦煌学发展,贯穿于资料整理、出版和研究之中。对此,本书有大量相关记录。也因此,荣先生强调:“我坚持认为敦煌学是一门世界性的学术,敦煌学需要一种世界主义的精神,中国的敦煌学需要具有一种胸怀宽广的国际视野,而不应抱有一种狭隘的所谓‘爱国主义’情绪。”

敦煌文书散落在世界各地,是敦煌学自诞生以来便成为世界性学问的重要因素,也正是分散收藏着的敦煌文书决定了过去一个多世纪里敦煌学的曲折发展历程。如今,四大收藏——英藏、法藏、俄藏和中国国家图书馆藏,以及国内外分散收藏的敦煌文书,相继在中国黑白影印出版,嘉惠于全世界敦煌学者。一地一地“寻宝”、一件一件抄录文书的时代已经成为过去。当下,荣先生等中国学者正在编辑《法国国家图书馆藏敦煌文献》,首次以高清彩色图录形式在中国出版,进一步向原卷逼近,使学者更好地利用敦煌文书。

敦煌学是一门世界性的学问,各国学者都在这个舞台上展示着学术才华与人格魅力。敦煌在中国,中国学者理应做出更深入的研究,拿出更丰硕的成果,做出更多的创造与引领。而这,需要我们有宽广的国际视野,有学术为天下公器的胸怀,有与世界对话的能力。

读《满世界寻找敦煌》,荣先生正是这种意义上的世界性的敦煌学家。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司