- +1

美国“白人至上主义”运动史中,从未缺席的白人女性

在科罗拉多三K党的指示下,柯尼·肯德里克森抱着C4炸药试图谋杀黑人民权运动家,却因擅自更改炸弹安装地点,而意外炸死了自己的丈夫和同伴—当地三K党的两名骨干,自己也面临重刑。斯派克·李电影《黑色党徒》结尾的这一幕,反映了美国社会对白人至上主义运动中女性的认识:她们往往是邪恶又笨拙的家庭主妇,为了一点点物质利益而作茧自缚。而即便这样的偏见,在传媒看来也已经是巨大的进步,毕竟很多人甚至都不知道女性也参与过白人至上主义运动。

事实上,早在1920年代,三K党就吸引了至少150万的女性会员,但这并不妨碍人们继续对白人女性持有刻板印象。直到现在,关于各类民权运动的史料中,纯粹的反派都是白人男性。民权运动博物馆中,也鲜少见到白人女性的身影,她们既不是典型的革命者,也不是有头有脸的恶棍。当前媒体对当代极右翼运动的报道,从夏洛特维尔集会到“骄傲男孩”在曼哈顿的街头斗殴,也在不断强化其浓厚的兄弟会色彩。右翼运动仿佛是白人男性暴力荷尔蒙的产物,而白人女性只会为了嘉年华般的妇女大游行走上街头。

美国最近几次大选和中期选举中,白人女性对共和党的高度支持,也总被解释为依附于白人男性精英的自然结果。流行的解释认为,白人女性作为优势种族和弱势性别的双重身份,让她们处在永恒的认同焦虑中。这种认同焦虑使得白人女性选择依附于配偶,以支持后者的种族主义主张作为条件,来换取稳定的财富和地位。主流解释框架虽然点出了交互性身份的重要性,却预设了白人女性总是被动屈服于男权统治。

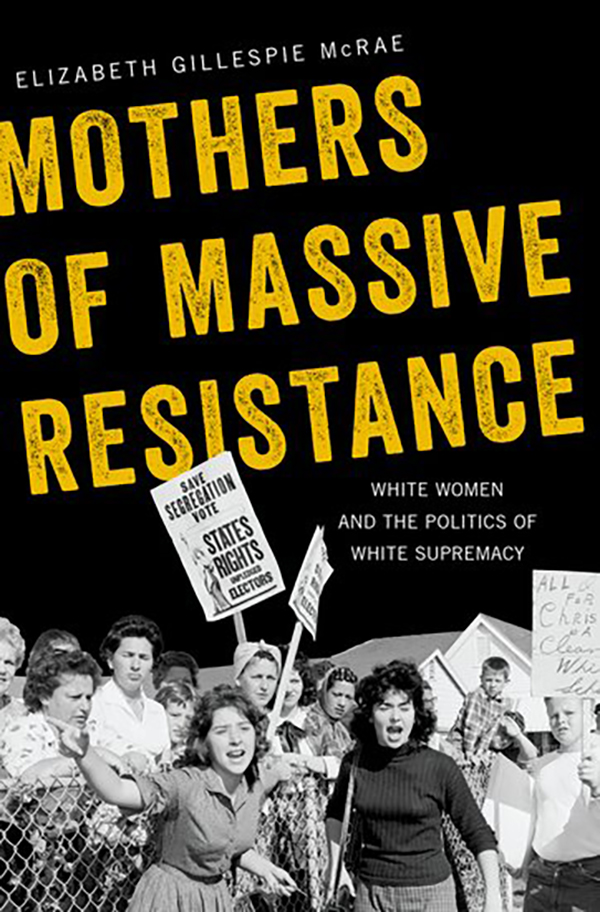

历史学者伊丽莎白·麦克雷(Elizabeth McRae)在著作《大规模抵抗中的母亲》(Mothers of Massive Resistance)中挑战了这种主流论述。她通过挖掘1920年代到70年代未被重视的历史档案,揭露出白人女性在种族隔离和新右翼(New Right)运动等中的核心地位和独特作用。女性运动家的参与不仅跨越几十年,而且有效激活了美国各地之间的运动纽带。因此,白人女性不再是种族性别阶梯上那层尴尬的夹心,只能被动加入两个对立阵营中的一方,而是独立自主推动种族主义进程的草根运动家。

大规模抵抗中的女性运动家

大规模抵抗(Massive Resistance)一词由前弗吉尼亚州参议员哈里·博德在布朗诉托皮卡教育局案后提出,原指一系列阻止废除种族隔离的法律。在本书中,也泛指任何支持白人至上和种族隔离的草根运动。

麦克雷在书中重点刻画了四位白人女性运动家:密西西比的弗罗伦斯·欧格登和玛丽·凯恩、北卡的内尔·刘易斯和南卡的科妮莉亚·塔克进行大规模抵抗的经历。她们从不同方面—福利政策、公共教育、选举政治和流行文化层面---推动和维护着白人至上的议程。相对最知名的欧格登是多个非营利组织的核心成员,60年代全国性组织“妇女为立宪政府”的发起人,她同时在地方报纸负责一个如何保卫白人至上的专栏,坚持了四十多年;凯恩直到80年代去世都是密西西比派克县主要报纸的拥有者、出版人和专栏作家,对自由之夏等民权运动进行了百般污名;刘易斯从1920年代一直到50年代去世一直是北卡首府罗利市报纸的专栏作家,她的白人至上论中夹杂着当时极其进步的女权主义立场,让人更难分辨出她论述的欺骗性;塔克自1930年代起就多次组织全国性的运动维护南方的州权,她积攒的人脉使其得以进行跨州的联动。讽刺的是,尽管这些白人女性运动家们在社区层面持之以恒地做着动员和宣传工作,她们破坏力巨大的草根行动,却被全国性政策和男性政客的言论所掩盖。

为了回应既有研究的精英主义视角,麦克雷的观察始终是自下而上的,着重刻画女性运动家面对不同社区、不同政治机遇的组织策略,因而也得以揭示白人至上主义在不同情境下看似迥异、实则一致的面孔。比如1930年代,大部分运动家都对新政干涉州权感到深恶痛绝。在罗斯福试图在最高法推行“司法改组”后,塔克独立发起了全国范围的抵制,收集到几十万的签名,动员大众向国会寄送了15万份抵制电报。整个过程绝大部分参与者都是白人女性。同一时期,欧格登却是罗斯福的坚定支持者。作为种植园主的后代,新政的农业补贴给她带来了20多万美元的收益。她游说公共事业振兴署(WPA)等部门对地方公共事业进行大力支持,因为大多数新建的医院和图书馆都只向白人开放。欧格登还成功用联邦政府的资金为家乡兴建了面向白人的乡村俱乐部。因此,是否支持一个政党和政客并不是评判运动家政治意识形态的标准。事实上,麦克雷描写的这四位运动家,都在不同时期支持过民主党、共和党和更激进的州权民主党,政党只是她们实现白人至上蓝图的策略性工具。

让白人女性史无前例地团结起来的,不是某个特定的党派,而是几十年间进步主义和国际主义思潮的发展。比如针对埃莉诺·罗斯福的反隔离立场,女性运动家将其描绘成一个不合格的白人女性,民主党的叛徒。通过将埃莉诺定义成唯一的敌人,普通黑人的诉求和运动家的努力被忽略,种族隔离议题被简化成白人内部的争议。战后联合国的建立,人权宣言的通过,也成为白人女性运动家攻击的靶子,联合的契机。通过将联合国教科文组织描述成干涉美国基础教育、挑拨种族关系的境外势力,运动家们将白人至上、州权、反国际主义和反共产主义联系在一起,吸引了各路极端右翼,包括新纳粹势力的支持。白人女性的动员也加速和巩固了南方的政党重组。1952年,59%的南方白人女性投票给共和党,比同期的南方白人男性高了18%。

女性运动家们的努力当然不都是成功的。由于歧视,她们无一人成功当选议员或州长。但竞选过程本身,进一步巩固了她们在当地社区甚至全国范围的声望。比如玛丽·凯恩通过竞选密西西比州长,积攒了足够的人脉,从而使她得以进行更为大胆的行动。1952年,因为参与抗议联邦社会保险税,拒缴税款,联邦政府派两位专员把凯恩报社办公室的门上了锁。见此情形,凯恩拿着一把锯子冲进报社,硬是把锁锯断。她捍卫新闻自由的英勇举动获得了全国媒体的关注,也为她赢得了众多保守派粉丝。全国各地有七千人写信到她报社支持她的行动,人们更是尊称她为“钢锯玛丽”(Hacksaw Mary)。

大规模抵抗的全国性网络

大规模抵抗之所以有这样的规模,并非只是个体运动家作为孤胆英雄的功劳。白人女性运动家们是政党和社会组织间连接的重要桥梁,她们由点及面支撑起极端保守派的全国性网络。

全国性的社会组织保证了一个州发起的活动可以很快传递给各个分部。这些组织不仅包括臭名昭著的“约翰·柏奇协会”(John Birch Society),更有几十上百个女性发起和占主导的团体,欧格登创办的“妇女为立宪政府”只是其中之一。比如成立于1890年的“美国革命的女儿(Daughters of the American Revolution,DAR)”,只招募与美国独立直接相关人士的女性后裔,是白人女性运动家们最重要的组织资源之一。战前,DAR帮助塔克在北卡开展对教科书的审查,战后,在欧格登的不断游说下,DAR官方取消了对联合国的支持,转而批评其侵犯少数族裔白人(白人在世界人口中占少数)的权利。如今DAR依然是个重要的社会组织,上世纪末开始,它通过吸收少数族裔来显示自己对多元性的尊重,而大众似乎也慢慢忘记了其种族主义的历史。

各类非正式的女性俱乐部、读书会对白人至上主义的作用也绝不能小觑。比如“分钟女性”(Minute Women of the U.S.A.)是50年代最大的反共草根组织,它深入各类乡村,不仅是麦卡锡主义的传声筒,更成功将反共意识形态和反黑人民权嫁接起来。DAR和Minute Women这类组织的区域分部,进一步孵化出很多基于特定议题的女性网络,有利于短时间内动员起大量的人口。另外,看上去价值无涉的行业和校友协会,比如美国律师协会、家长教师协会(Parent–teacher association, PTA)、甚至如今以捍卫女权自居的美国大学妇女协会(American Association of University Women),都曾与极端保守派女性和运动家们有着藕断丝连的关系。

1960年代末70年代初发酵的公校校车接送争议,最能体现白人女性组建全国性网络的能力。运动家艾琳·麦凯布在底特律郊区发起了名为全国行动组(National Action Group, NAG)的组织,号召普通女性抵制种族混校。无数白人女性志愿加入行动,在主干道围堵校车,将车辆用铁链拴住,在校门口集体辱骂黑人学生。1972年,NAG还组织了“母亲大游行”,一群身着围裙的女性一路从密歇根游行到华府抗议政府的校车政策。底特律的运动模式激励了其他州的居民和行动者,校车政策推行之处,到处可见游行罢工、宗教私校扩张、和白人中产向郊区的转移,其中最成功的莫过于波士顿的组织。1974年,前众议员、波士顿市议会的路易斯·希克斯组建了以女性为主导的草根组织“恢复我们被异化的权利(缩写为ROAR吼叫)”,用烧车模等行为艺术的方式来干扰种族并校。这些草根动员引发了南方白人至上主义者的注意,波士顿的女性运动家们被邀请到北卡夏洛特交流斗争经验。同时,她们也积极邀请包括三K党在内的组织为她们的下一步抗争提供思路。正如麦克雷所总结的,当男性议员们坐在议事厅讨论可能的对策时,是女性运动家们在打印传单、组织秘密读书会、召集中产家长会议、建立组织进行全国串联。

最终,波士顿还是实行了强制校车计划,促使白人大量出走。短期来看,白人至上主义者在法律上打输了一役,但最终历史又吊诡地宣判了他们的胜利。强制反隔离政策并未带来真正的教育资源平等,如今波士顿等地的教育和居住隔离,比70年代更甚。

白人女性的社会运动角色

麦克雷研究的意义,还在于点出了女性对自身再生产角色的颠覆性利用。主流理论认为,女性早期没有选举权,后来依然大量被禁锢在家庭内部,从事家庭教育等再生产工作。她们在投票上往往遵循配偶的意愿,在社会运动参与上也不可能积极,对政治进程的影响因此十分有限。

然而,麦克雷却指出,社会对白人女性这种再生产角色的期待会带来意想不到的结果。早在1920年代,八九成的小学教师就都是女性。之后的几十年间,女性还大量参与地方的人口统计,社工探访,福利制度监督,投票登记以及医护工作。这种职业上的性别分化,一方面导致女性永远无法直接影响主流政治,另一方面则意味着,社会政策的实际执行方往往都是白人女性,是她们日复一日的枯燥工作保证了男性制定的种族主义政策渗透到最基层的领域。

麦克雷的史料还显示,白人女性利用自己作为家庭教育者的角色,将自己塑造成下一代白人健康成长的代言人。1950年代反对联合国运动中,欧格登等人声称,白人女性最贴近人们的日常生活,因而也就有更大的正当性去阻止外部势力干预白人社区的教育。1970年代波士顿校车争议中,希克斯则更明确地提出,强制校车争议就是一个关于女性的议题。因此,选举政治上的绝对弱势和主流社会的性别歧视,反而逼迫白人女性化劣势为优势,在白人至上运动中抢占话语权,作出不可取代的贡献。

这一视角在另一位历史学家凯瑟琳·毕鲁(Kathleen Belew)的《把战争带回家》(Bring the War Home)中也有体现。毕鲁追溯了美国白人权力运动的越战根源和直到1990年代的发展态势,其中也专门提到了白人女性的作用。FBI解密档案的分析显示,白人女性在崇尚暴力仇杀的白人权力运动中也不都是敲边鼓的角色。她们不仅被公众和男性运动家定位成白人种族延续的关键,也起着关键的组织支持,跨组织串联作用。更重要的是,她们深谙主流社会对女性的偏见,反过来利用这一点来假装弱者和需要保护孩子的母亲,正当化自己对少数族裔男性的暴力。在运动中的核心领导者落难被捕后,正是他们的女性配偶声泪俱下地编织谎言,成功骗取了白人陪审团的同情。1988年著名的阿肯色州史密斯堡审判中,由于女性运动家的关键性作用,13名男性白人至上主义者全部被判无罪。

21世纪白人至上运动中的女性

麦克雷和毕鲁的论述局限在20世纪的白人至上主义运动,这当然并非白人女性“黑历史”的终点。如今,她们继续在白人至上主义运动中扮演着相似,甚至更加抢眼的角色。

从老牌组织“南方联盟”到新生力量“欧洲认同”,都有各个年龄段的活跃女性成员。2017年的夏洛特维尔集会后,尽管男性新纳粹和另类右翼和往常一样占据了报道头条,细心的读者会发现白人女性在其中从未缺席。整个前期动员中,女性运动家负责着参与者的交通和住宿安排,集会之后,则有女性安排社交和庆祝派对,进一步巩固参与者之间的联系。这种女性的介入模式,是1920年代白人女性在三K党中工作特征的延续。

但同时,与麦克雷的发现一致,女性也不仅是男性主导组织中的陪衬,而是独立的议程设置者。女性运动家创办了“停止美国的穆斯林化”(Stop Islamization of America)等反穆反移民组织,同时也在积极争取白人至上运动中更多的公共话语权,而数字媒体正在帮助她们实现这个目标。艾拉·斯图尔特是白人至上主义博客“有目标的妻子”(Wife with a Purpose)的拥有者、视频播主和各种右翼社交媒体的推广者,她自称受到左翼的骚扰,被迫站出来维护传统价值。年仅21岁的佐治亚女生艾维蕾·霍尔顿自从在夏洛特维尔崭露头角后,就开始通过YouTube频道和 Medium专栏,怂恿更多的千禧一代女性加入白人至上主义运动。不过和大她两岁的极右网红劳伦·萨瑟恩相比,霍尔顿还远未成气候。萨瑟恩的推特和YouTube有几十万粉丝,她制作的关于南非种族灭绝白人的阴谋论纪录片获得了福克斯的报道和特朗普的关注。通过合办节目,出国访问,她正和其他国家的女性白人至上主义者打成一片。斯图尔特、霍尔顿和萨瑟恩等为新一代女性极端右翼指出了新的可能:也许她们并不需要主流媒体,也不一定要和男性合作也可以出名。

不过,主流社会的偏见和漠视不会在短时间解除。一个萨瑟恩的成名,意味着有更多不知名的白人女性,在各类大学姊妹会、高校共和党人、亚文化光头党和包装成进步女权的组织中植入着极端保守主义的基因。在美国“后种族”社会的谎言遮掩下,她们的动员变得更加隐蔽。她们被从白人至上主义运动中淡化乃至抹除的历史,印证了男权论述的无孔不入。而人们越是持有男性主导社会运动的偏见,这些女性就越能以出乎意料的方式改变历史。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司