- +1

美国白人贫困:被边缘化的主流与看不见的多数

电影《乡下人的悲歌》剧照

7月15日,美国前总统特朗普宣布他将代表共和党参加美国总统竞选,随后正式选择万斯(J.D.Vance)作为副总统候选人。万斯(J.D.Vance)曾出版《乡下人的悲歌》,是美国底层白人和工人阶级代表。伴随着万斯进入大众视野,“洋垃圾”(White Trash)、“乡下人(Hillbilly)”、“白人贫困”、“红脖子”、“白人Loser”,这个曾被忽视的群体已浮出水面,成为左右美国政治的关键力量。

发达国家的失败者

“白人垃圾”(White Trash)或“洋垃圾”,是称呼中下层白人的外号,用来嘲笑在西方发达国家作为主流群体、占据社会优势地位,却沦为失败者(Loser)的白人,以没文化、爆粗口、酗酒、吃垃圾食品、肥胖症为特征。

近年来,发达国家的贫困、无家可归、贫富差距问题日益加剧,贫困不再是有色人种或移民独有的现象,作为主流社会群体的白人,同样面临贫困问题。在美国,有6600万白人生活在贫困中[1];在澳大利亚,有11.6万人无家可归,其中白人约占70%[2];在欧洲最富裕的国家卢森堡,贫困人口和无家可归者都在增加,12.9%的工薪人口面临贫困危机,其中大部分是白人[3];在英国,2024年有19%的白人生活在相对贫困中[4];在南非,白人贫困率12%,约45万白人生活在贫困中。

在美国,“白人垃圾”(White Trash)常与其他词汇混合使用,带有贬义和攻击性,例如用来指代美国南方,特别是佛罗里达和佐治亚州白人农民的“白鬼”(Cracker);指代阿拉巴契亚山区白人的“乡巴佬”(Hillbilly);指代奥克拉荷马州白人流浪工人的“奥基”(Okie);指代南方种植园中被阳光长期照射而皮肤发红的白人农民的“红脖子”(Redneck);指代居无定所、没有房产,只能住在移动组装房车里的“房车垃圾”(Trailer Trash)。这些称呼,都带有人格上的侮辱和否定。

用来贬损下层白人的俚语,都有特定的历史背景和地域特点。“白人垃圾”(White trash)最初出现在19世纪初,是美国南方蓄奴州的黑人对白人的称呼,在1852年出版的经典反奴隶制小说《汤姆叔叔的小屋》中,作者斯托夫人专门写了一章题目为“白人垃圾”的内容,描写美国南方的底层白人境况。

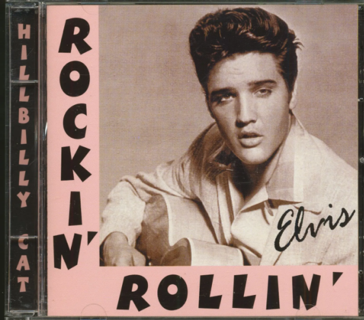

猫王早期艺名为“乡巴佬之猫”(Hillbilly Cat)

与代表美国北方工业社会的盎格鲁-撒克逊人不同的是,美国中下层白人的历史可溯源到苏格兰-爱尔兰人群体,他们是定居在美国最初十三个殖民地的威廉三世(奥兰治的威廉)的追随者。“白鬼”(Cracker)一词源于苏格兰盖尔语中的Craic,指代大声交谈、大声吹牛的人。“白鬼”的祖先是英国流浪汉、罪犯、孤儿、苏格兰和威尔士移民,被官员视为不守法不礼貌的群体,是为南方种植园大地主工作的佃农和牧牛人。“乡巴佬”(Hillbilly)也源于苏格兰盖尔语,Hill指远离人群的孤立者,Billy指同志。“乡巴佬”居住在阿拉巴契亚山区,是美国中西部重工业区的早期建设者,1892年的《铁路工人报》(The Railroad Train men's Journal)首次使用“乡巴佬”一词,1900年《纽约报》(New York Journal)将“乡巴佬”描述为“阿拉巴马州自由公民,住在大山里,说话缺乏教养,衣着打扮邋遢,爱喝威士忌酒”。“乡巴佬”们喜欢自给自足,拒绝现代化,观念落后,喜欢暴力。

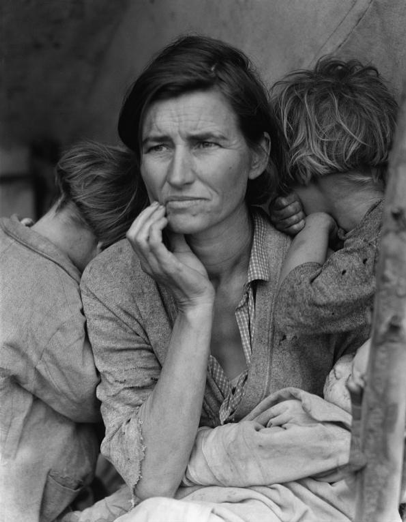

根据小说改编的电影《愤怒的葡萄》

“奥基”(Okie)来源于美国1930年代大萧条和破产白人的血泪史,是加州人对来自奥克拉荷马农民工的贬义称呼。大萧条时期,上百万破产的奥克拉荷马人来到加州中央谷地做农场工人,1990年代,加州有约375万“奥基”。1940年普利策获奖纪实文学《愤怒的葡萄》,就描述了因金融与农业变革而一贫如洗、被逐出奥克拉荷马的白人一家,前往加州寻找出路,成为“奥基”的故事。

“红脖子”(Redneck)始于1890年代的美国南方,白人在种植园中工作,受到太阳暴晒后,脖子发红,故被戏称“红脖子”。除了在农场工作的白人,红脖子也指代在工厂工作、没有土地、只能在贫瘠的沼泽地中生活的白人。

“房车垃圾”(Trailer Trash)始于1930年代的大萧条时期,兴起于二战后。大萧条时期,东部、中西部白人为讨生活,靠大篷车装载家当、举家搬迁到西部拓荒;二战后,住房减少,一些白人失去住所,无家可归,只能居住在帐篷、房车、组装移动屋里。

看不见的贫困

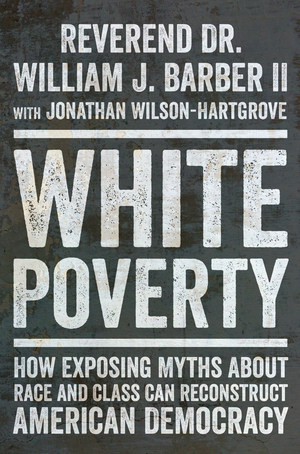

在2024年6月出版的新书《白人贫困:揭示种族与阶级神话如何重建美国民主》中,威廉•巴伯(Reverend Dr. William J. Barber II)和乔纳森•哈特格罗夫(Jonathan Wilson-Hartgrove)指出,事实上,美国贫困人口中,白人才是贫困人口的大部分,也更容易陷入贫困。贫困白人有6600万人,贫困黑人2600万,白人数量比黑人多4000万人,但这个事实长期被忽视[5]。白人贫困问题之所以不被看到,是因为贫困问题在美国被长期当作“黑人问题”看待,被视为种族问题而不是阶级问题。

这一定程度上与美国官方统计方式有关,统计办法于1960年代制定,以温饱为基准线,没有计入当代社会的医疗、教育、交通、住房成本。哈特格罗夫认为,41%的美国人口都处于贫困水平,每天因贫困死亡人数是800人,与新冠疫情时期的死亡人数相当,因此贫困是美国正在发生的一场“疫情”。另一方面,白人被塑造成社会上层既得利益者,从而使真正占贫困人口大多数的白人,除了“白人”标签外,得不到多少社会救济。[6]

2024年6月出版的新书《白人贫困:揭示种族与阶级神话如何重建美国民主》

白人贫困的根源在于美国的奴隶制历史。奴隶制不仅产生黑人、有色人种的社会经济问题,也导致白人贫困。在大种植园制度下,肥沃土地被奴隶主占有,无产阶级白人只能获得条件最差的土地,在不适合耕种的沙地、山地上开垦,成为“山地白人”或“乡巴佬”(Hillbilly)。奴隶制剥夺了穷苦白人的土地所有权和政治投票权,因此很多人转而做小偷、强盗,喜欢“走后门”,留下很多行为、选择、价值上的问题,为贫困埋下隐患。

在《论美国民主》中,托克维尔论述:“从出生起,美国南方白人就活在内部极权中,因此他获得的第一个习惯,就是毫不费力的占有,这让南方白人生性傲慢、易怒、冲动、暴力,充满欲望,被一切障碍激怒,而一旦他初次尝试就失败时,其内在的软弱就再也无法掩饰,会轻易选择放弃。”在《汤姆叔叔的小屋》中,斯托夫人写道,白人在美国经历的贫穷是在欧洲时不曾经历的,大种植园制度迫使白人为生存挣扎,变得“难以置信的残忍”,像盲目发疯的野兽。

美国大萧条时期,带孩子移民到西部的白人母亲

白人贫困问题与阶级问题密切相关。“白人垃圾”的称呼虽由黑奴发明,但将其推广开来的却是白人中上层阶级,被中上层白人用来将自己与下层白人进行身份区分。杰圭琳•威尔逊(Jacqueline Zara Wilson)就认为,“白人垃圾”根源于英国的阶级与民族斗争,在文章《看不见的种族主义:白垃圾的语言与实体论》中,她指出,“白人垃圾”是有特权的英格兰人对爱尔兰、威尔士和爱尔兰人的歧视,是一条等级制度鄙视链,英格兰人最高,苏格兰-爱尔兰的苏格兰长老会移民其次,信仰天主教的爱尔兰人是最末端。南希•伊森伯格(Nancy Isenberg)则认为,“白人垃圾”是英国殖民者对美国殖民地的歧视,在著作《洋垃圾:未被讲述的美国400年阶级史》中,她指出这片新大陆被英国人视为不毛之地,是用来承接英国底层人口,是“扔掉那些没用的、纯属浪费的糟粕渣滓们的垃圾桶”。

白人的贫困问题,是种族与阶级同时作用的结果,即使在奴隶制中,也掺杂了浓重的阶级关系。例如美国南北战争时期,南方蓄奴州就曾提出,北方对待白人工人阶级的方式,与南方蓄奴制没什么不同。北方联邦军总司令尤利西斯·格兰特说,南北战争不仅解放南方黑奴,也解放南方底层白人,“南北战争解放了数以百万计的贫困白人,他们的情况比黑人还惨”,美国内战也是一场阶级战争[7]。

反向种族歧视

在美国,白人被长期塑造成既得利益者和社会资源主要占有者,使白人贫困问题与白人主流叙事格格不入,不仅无法被看见,也不可说,造成另一种反向种族歧视。美国导演约翰•沃特斯(John Waters)曾感叹:“白人贫困是最不可说、不可提、不可碰的种族歧视”。白人贫困问题可能是一种原罪:在白人内部,贫困是一种羞耻,是“一手好牌打稀烂”的典型,归因只能是自身,不可归因于社会,因为社会一开始就给白人最好的起点;在白人外部,白人贫困只会激怒其他有色人种,后者明显在贫困问题上更有话语权,会引发种族歧视麻烦。

对贫困白人的种族歧视,贯穿了美国历史。贫困白人的肤色曾被种族主义者加以歧视调侃:“可怖的蜡黄和惨白,像黄色羊皮纸”、“过于白,像得了白癜风一般”。斯托夫人也曾写到:“这位悲惨的白人女性,目光空洞,两颊凹陷,怀中的孩子瞪着一双惊悚的眼睛,仿佛被惊吓到的野兽。”

贫困白人遭到的种族歧视往往来自白人内部。蓄奴主义者丹尼尔·亨得利(Daniel R.Hundley)曾于1860年提出,白人贫困是“血统决定”(bad blood)而非社会造成,形容下层白人为“地球上最懒惰的两条腿动物”。[8] 美国种族主义组织3K党领袖伦道夫·肖特维尔(Randolph Shotwell)也曾给出这样的自我描述:“我们是人类中的一群特殊群体,没受过教育,没思想,爱挥霍,过得还不如黑奴好。”美国记者杰克·卡士(W.J.Cash) 在1941年出版的《南方的意志》中也认为,底层白人是物理上有缺陷的人,是弗吉尼亚州和佐治亚州的奴仆、欠债人、赎罪者,也是欧洲来的那些最失败的农民、劳工和城市贫民窟人群。

去西部拓荒的白人家庭

针对贫困白人的基因论和种族论曾盛极一时。在美国思想家艾默生眼中,美国人应是“撒克逊人、丹麦、挪威、昂撒人后代”,底层白人不被包括在美国人范畴内。历史学家大卫·哈克特·费舍(David Hackett Fischer)在著作《阿尔比恩之种:英裔美国人的四种民风》(Albion’s Seed: Four British Folkways in America)中认为,“乡巴佬”的暴力倾向与其祖先来自苏格兰高地、英国北部边缘地带有关,源于其凯尔特基因,而非撒克逊人[9]。西奥多·罗斯福认为底层白人已经让白人群体“人种降级”,是“种族自杀”(Race Suicide),“从东欧和南欧来的移民正在冲击以盎格鲁-撒克逊人为主体美国白人社会,贫穷白人和美国并不想要的移民,会降低占统治地位的特权白人的人口比例,直到白种人消失和被取代,这将对美国造成危害。”[10]。20世纪初,“优生学”(Eugenics)在美国兴起,下层白人成为牺牲品,优生学提倡立法允许农村白人接受非自愿绝育手术,以“净化”种族,1907年,美国印第安纳州就通过了强制绝育手术合法化的法案,后来在争议中被废止。在《白人垃圾:美国种族与阶级》中,记者安娜丽•奈维茨(Annalee Newitz)和社会学家马特•雷(Matt Wray)就指出,“白人垃圾”是同时带有阶级歧视和种族歧视双重含义的词汇,把底层白人视为违反白种人优生学的代表。

美剧《我们这一家》中,军队退伍后的美国老兵,居住在移动房车内

反向种族歧视,让并未获得利益和资源分配的白人,也被纳入“既得利益者”的固定偏见中。仅仅是肤色上的白人,并不能获得工作和收入。像所有被压制的种族少数一样,这部分白人从出生起就与贫困作伴,贫穷成了原罪,被谴责为“不够努力”、“不能提升自己”。而中上层白人仍会歧视性地贬损下层白人为“白色垃圾”,以此巩固上层白人的优越感,把底层白人排除出去[11]。

随着美国经济日益不平等,白人贫困正在加剧。“贫困白人群体才是美国国家叙事的中心联结。无论看得见,还是看不见,这个群体的存在证明了,美国正在给它的群体贴标签。这些标签显而易见,但人们选择性失明,不过是想说明,这些底层白人不是我们的一分子罢了。不,他们正是我们的一分子,而且是我们历史的根本性构成,无论我们喜欢与否,”学者南希·伊森伯格总结道。[12]

MAGA与遗失的美国梦

美国“乡巴佬”白人集中在中西部“锈带”老工业基地。《乡下人的悲歌》所描述的场景,不禁令人想到中国的《漫长的季节》、《钢的琴》、《平原上的摩西》,犹如中国东北老工业基地的产业淘汰,美国旧工业带白人劳工阶层出现失业、贫困、人口流失、年轻人外出打工、老龄化现象。不同的是,美国白人贫困问题,还与毒品、家庭暴力密切相关,并将愤怒迁怒于移民、自由贸易上,采用“国会山暴乱”的暴力方式,将排外、反移民、反全球化的诉求寄托到特朗普身上。

18世纪起,信仰新教、来自苏格兰-爱尔兰的移民来到阿拉巴契亚山区定居,内战后,美国走上工业化道路,阿拉巴契亚山区逐渐落伍。1875年开始,美国中西部的新兴工业区崛起,“乡巴佬”为了生活,开始移民到中西部芝加哥、克利夫兰、底特律等工业城市,特别是20世纪30-50年代的美国工业黄金期,成为“乡巴佬”最辉煌的二十年,是美国崛起的中流砥柱。

二战后的1950年代,美国制造业开始去产能,并开启全球化产业转移,先是1950-60年代从美国转入日本、欧洲,再是1970-80年代从日本、欧洲转入亚洲四小龙,再之后的1990年代转入中国,21世纪又转移到东南亚、非洲、拉美去。

每一次产业转移是一次轮回,成就了辉煌,也导致了落寞。中西部“乡巴佬”的悲情,是中国东北下岗潮的提前预演,二者相差半个多世纪。万斯所描述的美国中西部老工业基地倒闭的工厂、残破的钢筋水泥架、关门的店铺、无人的街区,都很像东北的重工业城市。万斯代表的锈带白人工人阶级,也拥有曾经的中国东北国企“共和国长子”一代的骄傲感,“乡巴佬”认为他们的朴实、传统才是建设美国成为伟大国家的中流砥柱,对东部、西部湾区自由主义(Liberal)的金融、科技新贵们嗤之以鼻,痛恨移民和全球化。特朗普的“让美国再次伟大”(MAGA)正是回应了“乡巴佬”白人群体的心理诉求,乡巴佬也成了特朗普的基本盘。

但美国白人贫困问题,并非都是经济问题,也不是物质上的绝对贫困,而与社会、信仰以及文化有关。《乡下人的悲歌》所描绘的场景反映出下层白人的文化特征,例如家庭教育中的代际剥削关系,男主的母亲想带儿子开车自尽,或在儿子律所面试的紧要关头撒娇,要求儿子照顾她,在代际之间传递贫困,是由吸血型人格导致,而不是经济原因;再如两代人的未婚先孕、多次离异又再婚,反映出某种价值取向;母亲磕药、在医院做护士时偷用病人的药,在医院发毒瘾、用吸毒方式麻醉自己,逃避现实,也不全然是经济问题。

“贫困白人亟需一种政治愿景,当所有的穷人走到一起团结起来时,将形成一股巨大的力量,决定着美国大选的结局。”《白人贫困》的作者哈特格罗夫说,他不忘提出这本著作的终极价值,“读这本书的价值,是找到希望,从绝望中走出来。我们最需要的是希望。”

万斯的贫困白人叙事具有其独特性。他一直在回头,从他来自的乡巴佬群体中汲取他需要的政治养分,以便迈向他们心目中的美国梦。

注释:

[1] Jonathan Wilson-Hartgrove, The Radical Imagination, Re-imagining the Poverty Debate: White Poverty, July 15 2024

[2] Australia Institute of Health and Welfare, The diversity of Australia’s homeless population, 2015

[3] Luxembourg Statistics, Digitalization, inequalities and risk of poverty, Report on work and social cohesion 2023

[4] Brigid Francis-Devine, Poverty in the UK Statistics, House of Commons Library, April 8 2024

[5] Jonathan Wilson-Hartgrove, The Radical Imagination, Re-imagining the Poverty Debate: White Poverty, July 15 2024

[6] William J. Barber II, Jonathan Wilson-Hartgrove, White Poverty: How Exposing Myths About Race and Class Can Reconstruct American Democracy, June 2024

[7] Isenberg, Nancy (2016). White Trash: The 400-Year Untold History of Class in America. New York: Penguin

[8] Machado, Isabel (June 19, 2017). "Revisiting Deliverance: The Sunbelt South, the 1970s Masculinity Crisis, and the Emergence of the Redneck Nightmare Genre". Center for the Study of Southern Culture, University of Mississippi.

[9] Fischer, David Hackett (1989) Albion's Seed: Four British Folkways in America. New York: Oxford University Press.

[10] Painter, Nell Irvin (2010). The History of White People. New York: W.W. Norton

[11] Drinkard, Allyson (2014). "'White Trash'". In Coleman, M.J.; Ganong, L.H. (eds.). The Social History of the American Family: An Encyclopedia, Volume 3. SAGE Publications

[12] Isenberg, Nancy (2016). White Trash: The 400-Year Untold History of Class in America. New York: Penguin

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司