- +1

看1850年—1919年间的东亚早期摄影

由西方引入东亚的摄影术,作为一种技术观看与存像的新方式,同时作为一种以照片为主要形式的新的知识生产和文化传播的手段,在深入观视东亚的过程中发挥了其应有的作用,并为后世留下了大量的视觉资料。

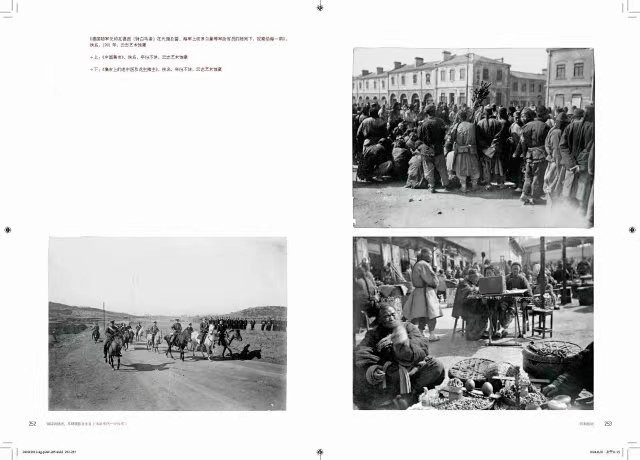

作为谢子龙影像艺术馆馆藏研究展“错综的视线:早期摄影在东亚(1850年代—1919年)”的同名文集近日由上海人民美术出版社出版,文集收录多位学者文章,并向读者呈现出560余件包括照片、浮世绘、明信片、油画等多种视觉样式的影像艺术资料。本文为书摘,展览策展人顾铮由展览谈及“东亚及其摄影表征”,这些发生在1850年代至1919年的摄影实践作品展示出东西方世界的多重摄影观看以及交叠视线之下的东亚社会人文景观。

“错综的视线:早期摄影在东亚(1850年代—1919 年)”展览现场

摄影与东亚的历史缘起

从某种意义上来说,长沙谢子龙影像艺术馆展览“错综的视线:早期摄影在东亚(1850年代—1919年)”,是我一直以来的学术兴趣的延伸和深入。早在1990年代,我已经给当时的《光与影》杂志写过介绍英国摄影师约翰·汤姆逊(John Thomson)的文章。那时候身在国外,我会比较敏感地意识到中国人如何被外国人表征,并且从此对这个现象保持了持续的兴趣与关注。2021年,浙江的影上书房请我策划了一个叫“凝视中国——外国人眼中的中国:1850年代至今”的展览。这个展览后来也巡回到了广州美术学院美术馆等地。

有的时候,一个展览的实现是一个想法从长期酝酿到逐步成形的过程,这当中包括自己的一种野心——正面意义上的野心,通过某种机缘逐渐被确认,这包括我想做什么,我能做什么,然后在一种什么样的限制里去做些什么这些方面。促成本展览的重要机缘是,谢子龙影像艺术馆的收藏有较为丰富的费利斯·比托拍摄的东亚早期照片。他拍摄的这批照片,触发我产生有没有可能组织一个更大面向的呈现早期东亚摄影面目的展览的想法。由此,我展开了一系列的调查并得到了国内外许多机构与个人的支持,有了现在这个展期为一年的展览。这只是一个抛砖引玉的展览,希望能够给大家带来对于东亚早期摄影的思考。

《鸦片战争图》,铜版画,1843年,爱德华·邓肯,公益财团法人东洋文库藏

《东京日本桥风景》,木刻版画,歌川芳虎,1870年,汤黎健藏

当然,这里也包括通过展览策划所呈现的对于“东亚”这个概念的个人思考。这里也许有必要先概述一下展览的结构。展览分序章“西潮东渐:大变局中的东亚景象和图像”,第一部分“凝视他者:来自西方的摄影观看”,第二部分“交错的视线:东亚内部的自审与互视”,以及包括“出洋留影”“口岸风景”“相关文献”在内的特别板块。展览除了照片外,还包括浮世绘、明信片、年画、版画、油画、画报等多种视觉样式,展品达560多件。我希望通过这么一个跨视觉媒介的展览结构,尝试呈现在摄影术发明之后,产生于西方的摄影如何进入东亚并且首先通过西方摄影家在东亚展开的从“西”(中国)向“东”(日本与朝鲜半岛)的跨区域观看,继而由这种观看引发的东亚内部的包括了由“东”(日本)向“西”(中国)的跨国摄影观看的具体实践,展示来自东西方的多重摄影观看以及交叠视线之下的东亚摄影观看实践中的东亚社会人文景观,如当时正在展开“软”(如上海的女子教育与美术教育)与“硬”(如京张铁路建设)两手的中国早期现代化实践的视觉景象。

《青龙桥车站西上下火车同时开行由南望景》,谭景棠,1905—1909年,云志艺术馆藏

不同版本的亚洲观

首先说说展览题目副标题中的东亚概念的所指。这包括了中国、日本与朝鲜半岛在内的东亚,是一个地理概念,但也是一个想象,尤其是作为视觉想象的对象。在19世纪,包括摄影术发明所带来的各种可能性之下,对于东亚与亚洲的想象也越发可能,随之而来的窥探欲望越发强烈。1839年摄影术发明后,作为最早的摄影想象对象的东亚,人们对其展开的观看实践,在本展览中以约翰·汤姆逊在1850年代的亚洲及中国摄影为起点,以丁悚与西德尼·戴维•甘博(Sidney David Gamble,1890—1968)等人所见的1919年五四运动为终点。

《牌坊》,艺术微喷,约翰•汤姆逊,1868—1872年,影上书房藏

恰好在这个时期,有位日本的思想家、美术史家叫冈仓天心,在其著作《东洋的理想》(1903年)中提出过一个影响非常大,也非常理想化的说法,这就是“亚洲一体论”(Asia is one)。这个说法,从某种意义上来讲是针对明治时期大思想家福泽谕吉的“脱亚入欧论”所提的。福泽谕吉的“脱亚入欧论”非常势利地代表了当时日本的一种主流思潮,就是说日本不要跟“落后”的亚洲来往,尤其是不要与日本在文化上、精神上有密切联系的中国交友,他认为中国是“恶友”。日本被帝国主义的“黑船来袭”打开了国门,开眼看世界以后,感受到它和当时先进、现代的西方的巨大差距。福泽认为日本要奋起的话,中国是不值得交的朋友,所以要“脱亚入欧”。但冈仓的“亚洲一体论”,认为作为文化上“一体”的“东洋”与亚洲,能够对现代人类有所贡献。这个“亚洲一体论”虽然有与发达西方之抗衡的亚洲主体意识,但本质上是一种想当然地以打败了中国与沙俄的日本为亚洲盟主的亚洲主体意识。

《普拉特中国和日本相册》,吉•普拉特,1877—1884 年,盖蒂研究所藏

从这个意义上来说,我们展览所涵盖的时代,包括摄影术被发明以后,大家对亚洲的想象与认知以及由此展开的表征实践,其实可以把这些思想史因素联系起来考虑。冈仓天心的“亚洲一体论”有理想主义色彩 , 但也有帝国主义的野心。而孙中山先生1924年在神户发表的“大亚洲主义”演说,才是一种反帝国主义的新亚洲观。东亚思想家的这些亚洲思考,其实一直延续到今天,包括今天很流行的,许多人都喜欢说的“亚洲作为方法”等。这些都是对亚洲的地理、历史和文化与世界的关系的思考。

《拿着烟斗的年轻女子》,手工上色蛋白印相,费利斯•比托,1867-1868年,20.4cm×25.8cm,谢子龙影像艺术馆藏

对“亚洲作为方法”这一热门话题,我觉得无论出于什么目的把亚洲拿来作为一种手段或方法,最重要的是如何避免简单化亚洲的做法。我始终觉得,没有单一的亚洲。拥有复杂迥异的文化与宗教背景的亚洲,作为思考的对象与内容,没有这么简单到可以一概而论。具体到亚洲中的特定区域东亚,在西方帝国主义、西方中心主义的世界观里,最早被称为“远东”(far east)。“远东”这个概念一直持续到冷战。逐渐地,西方欧美国家对“远东”这个概念有了一种反思,因为这是站在欧洲中心来看亚洲与东亚而得的地理空间概念。现在“远东”这个概念消失了,没有谁敢说“远东”这个概念。因为说了这个概念就意味着你提出了、也暴露了一个你从哪里看的问题。“远东”是西方中心主义的产物。在西方中心主义的立场受到质疑和非常不受欢迎的时候,“远东”的说法逐渐无疾而终。

《香港,背着孩子的中国女人》,蛋白印相,黎芳,1880年代,24cm×19cm,谢子龙影像艺术馆藏

东亚的可视化与帝国主义侵略和殖民主义扩张密不可分。东亚地区,尤其是在19世纪摄影术被发明以后,被强烈地赋予了一种想象,同时也当然地成为观看的对象,与其说它是想象的对象,倒不如说它是被看的对象。看的行为里面交织着许多复杂的欲望。其中既有帝国主义的侵略野心和地理扩张野心,也有西方传教士认为的宗教价值观需要普及,需要获得新的信徒的热情,同时也有新的人类知识的生产以及对于所谓的“他者”的认识的需要。结合了摄影在内的各种形式的有关东亚的文字材料,到了摄影出现的时候,也许是人们真正觉得掌握了当时最具科学性的有关东亚的实证材料。当然情况并不完全如此。但必须承认,摄影的影响是巨大的。而且,摄影之外的新的知识的生产与感知方式,也强烈受到具有实证主义色彩的摄影观看方式的影响。包括有关人类的知识形态,也是在摄影术发明之后发生了重要的变化。我们知道“看”照片并不是一个简单的马上就能够学会的事情。我们现在是理所当然、毫无障碍地识读照片,但是最初摄影出现的时候,以及摄影比较早地到达了某些文明与野蛮对比之中的所谓野蛮落后地区的时候,当你拿照片给那里的人看时,他们有时候是没有办法习惯或者无法看懂照片这种来自西方的影像所呈现出来的有关他们的形象与知识的。

《福建省咨议局会议情景》,立体照片,金士顿图片公司,1909—1911年,9cm×18cm,徐希景藏

作为一种新的职业的摄影师

摄影的发明造就了摄影师这一新的职业。在摄影这个有关人类知识的新形态(照片)的生产过程中,摄影师扮演了重要角色。摄影师,是新成像技术与知识的掌握者与传播者,也是人类新知识的传播者。

《遥望布达拉宫》,蛋白印相,青木文教,1912—1916年,10.5cm×14.8cm,广东美术馆藏

他们既是影像生产者,又是积极的行动者,许多人跨越国界以摄影展开交流。他们将不可见的视线物质化为照片,将观看的视线矢量化于对象。他们投出视线,也接受返还到他们身上的视线并且内化为某种东西。在跨国界的行动路线上,他们同时编织一种新的人类关系的视线网络。作为不同于画家的新的视觉图像的生产者,摄影师们是人类新关系、新交流方式的实践者。

《北京附近的清真寺》,蛋白印相,费利斯•比托,1860年,29cm×23.2cm,谢子龙影像艺术馆藏

观看的多重性以及主体性的“唤醒”

摄影地“看”这个行为所引起的一系列关于对现实世界的认知的变化是巨大的。摄影观看既是一种新的知识生产的方式,同时也带来了新的认知可能性。从全球帝国主义时代来看,来自西方的视线伴随着征服和殖民野心,同时又包含着传教热情和对于新知识的渴望等各种各样的欲望。对于展览里的由“帝国之眼”所处理的作为“他者”的东亚照片,我们可以发现来自西方的观看具有某种掌控性,因此也具有某种压迫性,有一种视线威慑的性质在。通过展览里的照片,我们可以去看来自西方的这些摄影观看里面,它所具有的压迫性质是以什么样的方式体现出来的,或者说如何体现某种程度的对于作为西方的“他者”的凝视对象(客体)的掌控。

《北塘炮台》,蛋白印相,费利斯•比托,1860年,22cm×87.7cm,谢子龙影像艺术馆藏

但是,观看从来不是单向的。“看”既是一种具压迫性和胁迫性的行为,同时也是一种唤醒。这不是为首先是来自帝国主义的观看进行辩护。让我试图展开一下。当我这个“他者”(也是主体)意识到自己被看时,一定程度上,我的主体性会在某种程度上被触动、被唤醒,开始意识到自己的存在。主体性被什么样的方式唤醒,也不一定是说夺回,包括我这个“他者”如何学习与获得回看的技能以及如何学习把我作为对象(客体)观看的技能和方法,甚至包括看我的技能和方法背后的根本意义上的思想和世界观,存在着多种机缘。被看,有时也是生产主体性的途径与可能之一。只是这种观看在一定时期里可能会包括屈辱的情绪。但是,当我学会了、掌握了看的技能和方法,我就用来看我们自己,这种看自己的实践也就在一定程度上体现出了自我的自觉性和首先是被来自外部的看所催生的主体性。这也是一种对于作为“他者”被看的反馈。有的时候,主体性是需要以某种方式加以唤醒的。主体性天然就存在,但这是存在于一系列不同的力学(包括了观看力学)关系中的主体性,需要某些契机而被激发出来,然后主体达到主动地去让自己成为以摄影观看与生产主体性的能动者、行动者。

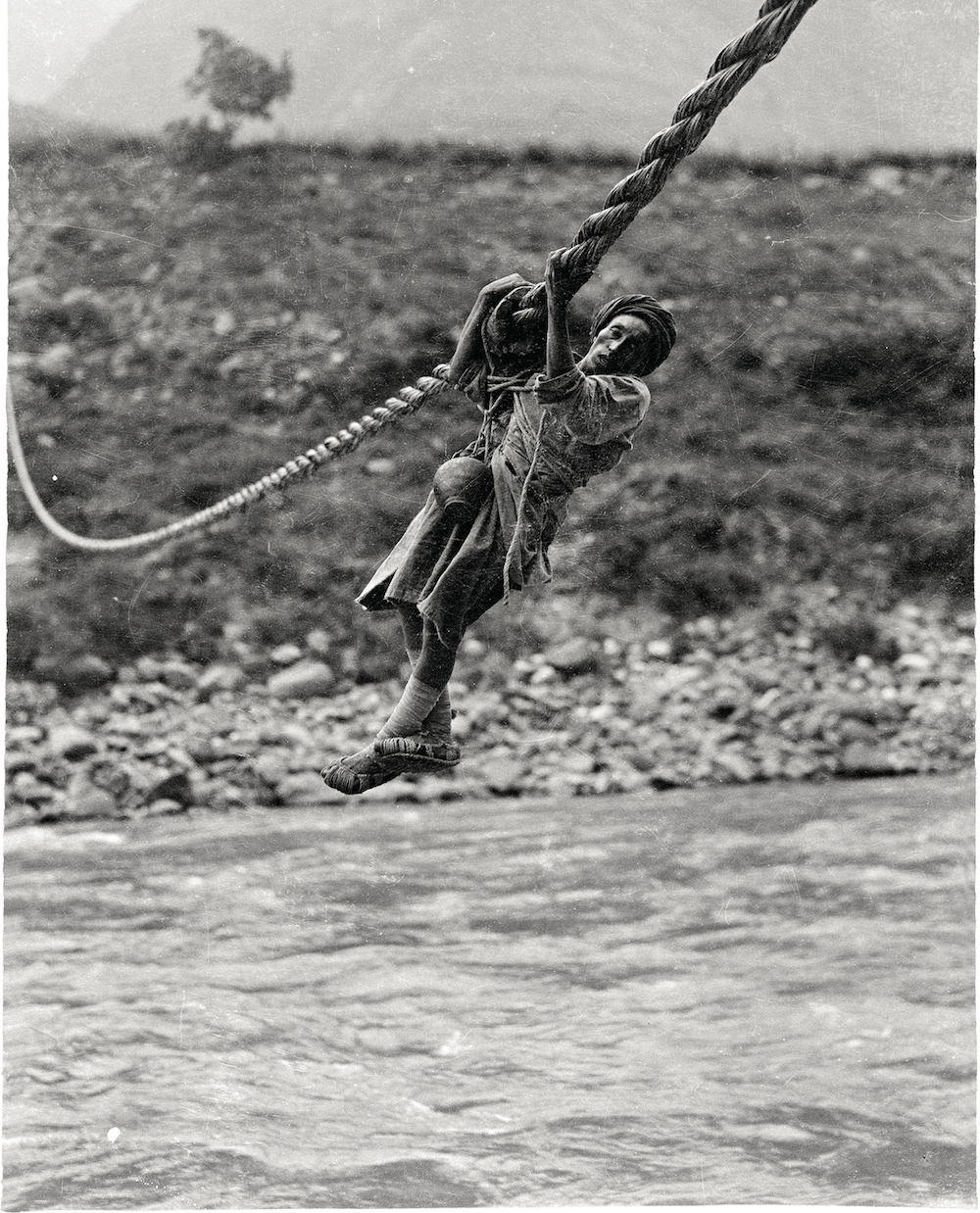

《绳索桥上的人》,艺术微喷,西德尼•戴维•甘博,1917年,杜克大学鲁宾斯坦图书馆藏

在这个展览里,我并没有把摄影局限在来自西方对东亚的单向的观看。我不否认这部分观看很重要。这些西方看中国的影像,从优势的地位出发(比如鸟居龙藏的中国西南调查之行得到了中国官方的保护)观看,并且以文字与照片的形式长久地形塑了包括西方观众在内的中国想象。但这种形塑,影响到的也不仅仅是西方观众对于东亚的想象。因为这些东西可能还在西方帝国主义的殖民地国家里有流传。这里面是不是存在一个更有意思的问题?如果说大英帝国的汤姆逊拍摄了中国,他的中国影像在大英帝国的殖民地还有某种程度的流通、传播、影响,那他的影像有没有可能在殖民地人民中间,唤醒了他们关于认识自身、表征自身的欲望和能力?有的时候我们没有足够的证据和材料来做进一步的分析,不过需要我们这么认真想一想。所以从这个意义上来说,这些来自西方的摄影师的“看”,在什么程度上促成、促进了我们展览第二部分“交错的视线:东亚内部的自审与互视”里的、掌握了这些“看”的技能和方法甚至是一种基本理念的中国摄影师开始记录自己现代化进程中的努力和记录自己的实践?这个展览的第二部分有关中国人如何看自己,包括了京张铁路的照片,丁悚拍摄的中国现代女子教育与美术教育的照片,以及作者不明的上海五四运动照片。也许这部分是我最希望大家注意的,以达到我想通过展览来引发大家思考主体性何来的目的。

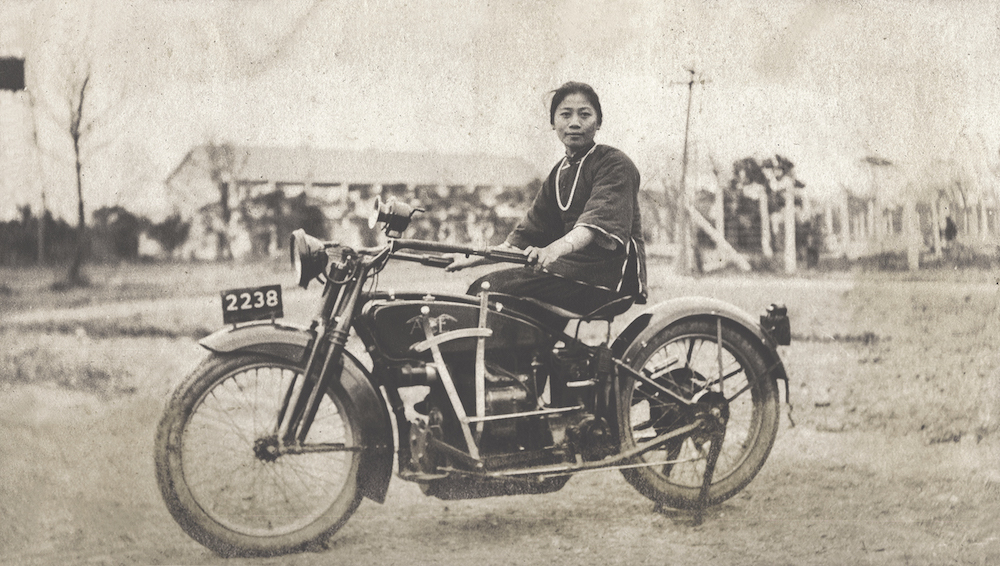

《晏摩氏女校学生肖像》,丁悚,1920 年代,丁悚家藏

从这个意义上来说,最初来自西方的摄影观看有其侵略、剥削与视觉掠夺的性质,但客观上在某种条件下其实也有一种催化与对话的作用。

东亚从被动的对象到主动(有各种意图的主动)的主体,是我希望这个展览中能够触及的课题。这些摄影实践是早期东亚摄影中的一种不平衡力学之下的再平衡与(来自东亚的)抗衡的结果。所以“早期摄影在东亚”,用视线的概念来结构这个展览也许比较合适,或者说比较合理。当然这会有它的局限性在。

《上海外滩全景长册》(局部),公泰照相馆,1884—1890年,19.5cm×333cm,仝冰雪藏

摄影观看“简化”世界的局限性

局限性何在?这里至少有一个由摄影的媒介特性所内包的局限性。

我认为那是因为摄影所引起的对“世界”的简化。这种简化,一直简化到了今天这个展览。这是一种必须警惕的局限性。首先,摄影本身就是对世界的简化,摄影师拍了这个,舍去了那个,把和我们等身大或更大的周边现实变成了一张张小小的照片,这就是通过细节压缩的简化,把世界缩小为一张照片。我有时候就经常说,不要怕照片。再难看的事物与情景,被照片拍了,缩小了以后没有什么不好看的东西。

《在英法联军委员会衙门里的外国水兵》,立体蛋白印相,皮埃尔•约瑟夫•罗西耶,1859 年,8.5cm×17.5cm,谢子龙影像艺术馆藏

有许多“丑陋”的东西在照片里面是完全看不出来的。照片就是把这个世界做了这样一种主观的、简约化的结果。虽然我们说现在有能力将大量隐藏的细节释放出来,但总的来说,机位、框取,这样的手法和概念在摄影里,一个老手完全可以给出自己对世界的主观解释。个体对世界的解释,在一个展览中,如果有几百张、几千张,甚至是几万张照片,就能给出一个对世界完全可靠的认知吗?我们必须打个问号,保持警惕。这些照片,包括这些摄影家做出的画面选择,既是技术客观,又是个体主观。我们看到展览里有一些相册,这里面就有各种因素(包括文字)的介入,比如“横滨写真”相册就有是否可以卖得好的商业考虑。一个摄影师拍的几千张照片变成一本几十张照片的相册,变成一个商品售卖,我们想想,这个世界被简约到了什么程度。

所以说,简约的过程就是一个“政治”的过程。这个“政治”,指的是各种因素和力量的较量、考量和协商之后的再平衡。

而我作为策展人,基于这些图像材料,我要做挑选。我必须承认,我的选择具有主观性,包括在选择这些照片的时候,我意识到了些什么,我意识到哪些东西不能够在这个展厅中展出,我有什么样的战战兢兢。因此最后出现在我们眼前的这么一个展览,虽然有规模空前的500多件作品,但是是经过不断简约,不断基于客观的个人主观性的介入所形成的。我们难道不应该对这样的展览保持一种警惕与反思吗?

《从栈桥上往东拍“威廉皇帝街”》,照片,佚名,年份不详,云志艺术馆藏

区域linkage作为方法的突破性

我斗胆说这个展览具有突破性。为什么?在我所知的世界范围内,以东亚这么一个区域概念来把早期摄影做某种程度的整合性的呈现,是过去没有过的。这本身就存在风险,但是今天这么做了。在构想展览时,我会想到大家会提出什么样的疑问,然后我会怎么做。但是我做到了什么程度,也还会受到其他因素的影响与限制,有些想法还是没有实现。因此,这样的展览只能是留作未来更大可能性之下的一种先驱性的既有研究。未来我还希望有人做更有意思一点的有关东亚摄影的展览。

《五四运动中学生游行队伍》,佚名,1919 年,丁悚捐赠,中国国家博物馆藏

很巧的是,2022年12月到2023年8月,新加坡国立美术馆做了名为“活着的照片—摄影在东南亚”的展览,好像跟我的想法有一定的呼应。也就是说在亚洲的一些地区,有一些像我这样的,也许更多是以摄影为途径做地区思考与展览的人,他们意识到了摄影史研究也可以以展览的方法进行,并且想到了用一种区域linkage的方法,以意识到某种视觉媒介如摄影所具有的观看关联度相对高以及观看内容具一定同质性为前提,努力尝试不只是局限于一国之内的一些摄影实践,来做某种具有更开阔视野但又始终意识到某种联系的尝试和探索。而这样的尝试和探索也许有助于更好地去启发一些问题,比如东亚这样的地区,在跳出了现代民族国家的具体边界的制约之后,在文化上所具有的某种历史联系是不是会变得比较明显。在东亚,中国文化通过朝鲜半岛来到了日本,我们现在当然不会说中国文化是日本文化的母体,但是它们在精神上、文化上是有一定关联度的。因此突破了、超越了地理位置的边界,通过早期摄影来看社会生活景象或者是摄影本身在看的过程中所体现出来的某种地区性差异与特质、媒介特性以及局限,应该会有重要意义。

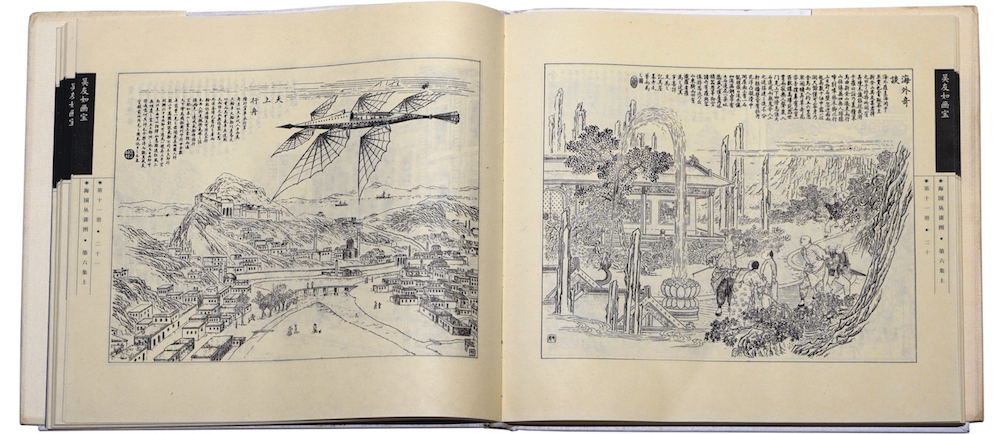

《吴友如画宝》,石印画报图像,吴友如,年份不详,56cm×26cm(双面), 谢子龙影像艺术馆藏

也许可以这么说,无论是从“错综的视线:早期摄影在东亚(1850年代—1919年)”这个展览,还是从“活着的照片——摄影在东南亚”展览,我们是不是可以看到在关于摄影历史实践的研究中,一些通过展览展开的研究方法已经到了一个,不一定说是新的阶段,但是到了一个新可能性出现的阶段?即我们有没有能力以一种超越现代民族国家国境的方式来思考摄影的历史及其实践?当然,这么做的前提是什么?前提也许是文化、传统、历史的连续与断裂以及帝国主义、殖民主义等外来冲击。有了这些前提,从某种意义上来说,处于这样的前提之下的有关摄影的历史研究也许会具有新的可能性与新的现实意义。

书封

内页

注:展览“错综的视线:早期摄影在东亚(1850年代-1919年)”展期为2023年9月16日—2024年9月1日;顾铮系复旦大学新闻学院教授。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司