- +1

访谈|马伯庸:作家是一种状态,当你停笔不写,就不再是作家

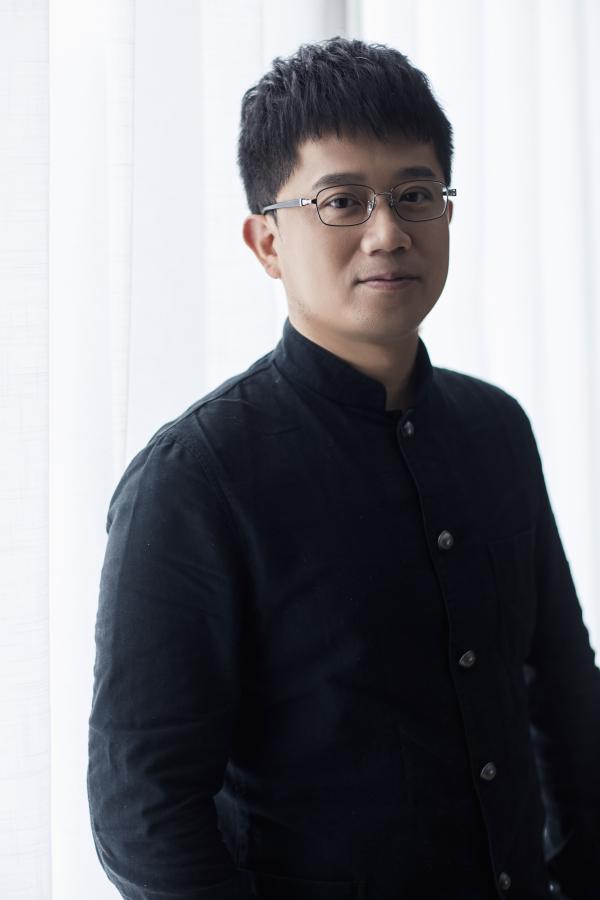

如果问这几年谁是当下被阅读最广泛、影响力和传播度最高的作家,马伯庸这个名字必定是个呼声很高的选项。

他的小说中经常出现古代历史人物和事件,但是通过他的叙述,我们看到的却是历史的另一面。虽然普遍认为他的作品里充满奇幻元素,如穿越、魔法等(高度可读性,我倾向于认为这是南美爆炸文学的一种亲缘),但马伯庸的小说同时也具有现实主义的特点,甚至很深层次反映了当代社会的诸多现实问题。

很多读者经常开玩笑说马伯庸是他们的“嘴替”。马伯庸会用乐观而智慧,或者幽默的方式探讨人性的复杂性和多面性。

保持着独立思考的高超能力——马伯庸的作品非常鼓励独立思考和批判精神。读完,你总是会去思考某些现实问题或者人生意义。

马伯庸

小饭:亲王你好,很高兴能有这个机会和亲王对话。在上次我提出访谈请求的时候,我就知道下一本你的新书不会太久。这些年你出版新作的频率似乎是一年一本,相比之前似乎提速了。您的《风起陇西》《显微镜下的大明》那种历史与现实的交融,《长安十二时辰》的脑洞与叙述特色,都让我印象深刻。最近几本(《长安的荔枝》《太白金星有点烦》)则更轻盈。之前很多历史作品的主角都是帝王将相,但是我发现亲王的作品更关心中层干部乃至小小老百姓。您历史题材作品的创新,和对历史人物、空间描写的深度挖掘与表现是从什么时候开始的?

马伯庸:我一直有一个观点,要把一件事情做成,是很难的。我在公司打工十年,也有过这种亲身经历,老板经常会说,我们要把市场份额提高5%,这是老板决定的,但怎么才能提高5%?中层经理决定说,我们要去做新产品还是旧产品?我们要不要价格战?决定之后,具体执行的人,就是我们这些一线做事的人,你要去打价格战,你就要去测算市场上其他产品的价格是多少,它们铺了多少个门店,甚至我们要一个个门店去问,一个个工地去查,这就是具体做事的程度。

如果以基层办事员的角度来审视史书上的每一件事,你会发现,上头一道命令,下面的人忙活半天。有大量琐碎的事务要处理,光是模拟想象一下,头发都会掉一把。一将功成万骨枯,很多时候往往一事无成,也是万头皆秃。

但这种平民视角并不是刻意的,不是说我到处去博物馆转,找哪些是老百姓用过的东西,来看一看。我什么都看,但是最关键的是在于能不能代入到当时的情境中去。我举个例子,我曾经看过一个有关三国志的展览,里面展览的是各种跟三国有关的文物,像曹操格虎大戟的铭牌、各种形制的印章,包括蒋琬的一个带钩,就是腰带扣,我看得很开心,但是最后给我留下最深刻印象的,是两块铭文砖。

第一块是在安徽亳州的一个墓葬里面发现的砖头,时间是黄巾起义前14年。这个砖头上有一段工匠写的话,大概意思是“你们快把我逼死了,现在我就等苍天已死的那一天,我要跟你们算账”。看到这块砖,你会一下子明白,为什么黄巾起义能够席卷天下。在黄巾起义的14年前,这些基层老百姓中,一个最普通的烧砖的工匠,已经被压迫得走投无路了。他喊出这种话时,一定有千千万万个跟这个工匠一样的人,同样受着压迫,同样在内心燃着怒火。当这么多人都产生了“我要跟你同归于尽,我要跟你好好干一场”的心愿,最后就形成了汉末的历史趋势,才有了曹操、刘备、孙权这些人的趁势而起。

另外一块砖是在以前吴国的首都建康旁边出土的。当时晋国灭掉了吴国,天下已经三分归一统,这块砖写的就是“晋平吴,天下太平”。我考证后得知,这块砖的主人大概70多岁。这位老人从出生开始就面临着战乱,一直到他70多岁,终于看到了天下太平的曙光。我想战争期间,就算他不上阵打仗,他的朋友、亲戚也可能被战乱波及,他自己也可能要承担极其繁重的负担,现在“终于天下太平了,不打仗,可以安心过日子了”。那时一定有千千万万像这个老人一样的老百姓,他们已经无法承担战乱的结果,当他们一起呼唤和平的时候,天下三分归一统是必然的趋势。

看到这两块砖之后,我会有一种强烈的感觉,这两块砖代表的是当时大部分普通人,他们情绪的凝结,一方面是我活不下去了,我要砸碎这个世界,另外一方面是我受不了战乱世界,我希望和平。这两块砖其实代表的是真正的普通老百姓的心情。后来我跟那个策展人讲,我说这两块砖应该一个摆在入口,一个摆在出口,因为第一块砖代表了三国乱世因何而来,不是刘备、曹操这些人是野心家,是因为社会矛盾已经到了这个程度,东汉合该灭亡。另外一块砖告诉你三国乱世因何而终,因为大家已经厌恶战乱,渴望统一,最后才促成了“三分归一统”。

在我看来,三国的起因和终结的真正原因,是着落在这些普通人身上的。我们看到的历史的真正的主角,并不是那些名将、谋士、王侯们,而是这些千千万万个普通的人,他们的需求最后会形成历史趋势。这是我对小人物的理解,我就想写这样的人。

我这几年越来越把兴致放在这些事务性内容,写小人物干活。因为干活的人是最难的,我很有兴趣探讨这些人怎么干活,干活的时候是什么样的状态?说白了,我们都是“社畜”,我们现在碰到的一些问题,古代人也有这样的困惑和麻烦,那我们该以怎样的态度去面对,该以怎样的哲学观去理解?比如《长安的荔枝》,如果换一个作者来写,可能会花大量笔墨写这个人的人物关系,人物内心,至于运荔枝只是一个背景,运橙子也可以,运西瓜也可以,但我会详细写他运荔枝的过程,他是怎么做实验的,怎样分析荔枝物流的分配方式。我相信细节中才能体现出生活真正的质感和沉重。

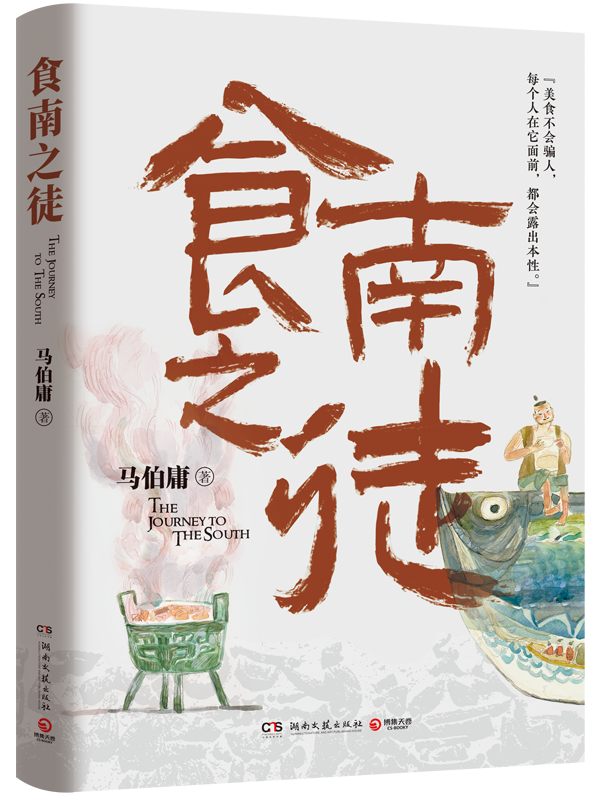

《食南之徒》,湖南文艺出版社·博集天卷,2024年4月版

小饭:那我们说回到亲王这本新书。这次在《食南之徒》中,你一上来就是烧烤,孜然,写了一个爱吃的历史人物。在我印象,好像一般在历史记录中,很少会从这样一个角度记录人物,吃货是现代角度。如果从这个角度来说,亲王你是一个吃货吗?你是什么时候开始对吃这件事情产生兴趣的?你最爱吃的是什么?

马伯庸:我一直就很喜欢吃,吃对我来说是一个人生大事,所以我一直想写一个美食类的故事,但不能只写美食,因为美食一定要跟故事主题、人物命运紧密相连,这就得有一个由头。我想了很久,直到参观南越王宫博物馆的时候,我看到两枚木简,是两棵壶枣树的园林档案,它本身并没有太多信息量,但木简背后有很多的历史和想象空间,你就可以推想出当时的一些人的情绪、人的故事,有很好的延展性,我觉得找到了一个契机,所以就写了这本书。

写这本书的时候,我给自己设定了一个原则,书里面写到的食物肯定都是我吃过的,只有吃过才能知道它的味道的独特性在哪。因为写美食最难的地方就是在于一定要写出它的独特性,不能简单地用“入口即化”“色香味俱全”这样泛泛的描写,这种独特性没有办法通过文字传达,只能是自己亲身去体验。所以在写这本书的过程中,我承受了很严重的“工伤”,好不容易减下去的体重又胖回来了。

有一个读者看完这本书之后,说我就算不知道你的履历,我也猜得出你一定是北方人,至少是东北或者内蒙古人。我说你怎么猜出来的?他说虽然你后面写了各种各样的美食,但是你永远把烧烤放在第一位。

虽然小说里开场烤的是兔子和鸡,其实我最爱吃的还是牛羊肉,但是当时在南方很难吃到羊肉,牛肉也是不能随便吃的,在当时牛是很重要的生产工具,是用来耕田的动物,你不能随便去把它给宰了吃了。因为我最喜欢的牛羊肉的烧烤不能写,我只能退而求其次,烤鸡肉、烤兔肉、烤兔腰子,这是可以写的。

小饭:很多细节听上去就很有意思。嗯,各方面信息反馈,从我的角度来看,你的“成就”已经很高了,还有什么想做的?想通过写作完成的?未来还有什么愿望?比如,今后的写作可能涉及的新领域或新题材探索能跟我们说说嘛,也好让其他作者同行效仿或者规避。

马伯庸:探索一定是自然而然发生的,刻意不了。作者唯一能做的,就是把现阶段他对于人生的理解诚实地表达出来,这就够了。非要设定一个目标,比如说下一部要写一个一定会让读者痛哭流涕的东西,我也写不出来,我不知道哪根弦就能碰到读者,这个不光是关乎读者本身的生活背景、他的阅历,甚至可能他处于人生的不同阶段,他的感触也不一样。写作是没有办法预估的。

如果总是写同样一种套路的话,我会觉得很无聊。《长安十二时辰》播了之后,当时很多人说我要趁着热度,去写下一个,比如说“北京十二时辰”、“广州十二时辰”,按照《长安十二时辰》的风格写下去,可能读者也会觉得很好看,但对我来说,它是属于原地踏步,是属于一种消耗自己的状态。我希望每本书能让大家看到突破。有些突破可能大家会觉得很新鲜,也或许这种新鲜的效果没有想象得那么好,但我仍想不断地拓展自己的边界,这样我也才能看到自己的极限在哪儿。归根到底,写作就是一种率性而为,算计太多就失去意义了。

小饭:受教了。那么我想问的是,这么多年来“坚持创作”,而且是高热情的坚持,究竟是什么让你会持续对写作这件事投入巨大热情?是哪方面的奖励得到的最多?

马伯庸:对我来说,写作这个东西跟出不出名或者经济状况如何关系不大,因为它的内在动力不来自于这个。如果说我写完了,功成名就了,我就安心享受目前的这些稿费,这种生活我想象不出来。用通俗的话说,写东西其实是爱嘚瑟、爱显摆,这种显摆和嘚瑟不会因为你收入变化而变化。

我一直认为,作家不是一个职业,而是一种状态。你有表达的欲望,并且付诸文字,你就是作家,当你停笔不写了,就不是作家。当一个人以一种状态作为职业,总是一件很奇怪的事。我时常提醒自己,如果你停下脚步,你就不是作家,而是一个无业人员。

小饭:嗯,这个非常认同。作为作家,或许还有一部分是有关读者的。你在微博上写道,“对我来说,最开心的事,就是读者看完书之后,去博物馆一件件找到实物对照,虚实相切,古今相连。”这样看来,你似乎也倾向于学院派,至少对这个词是尊重的——不知道是不是可以这样理解?另外,“古今相连”这个词很美妙,但我很想知道您对这种美妙的独特注解。

马伯庸:我一直认为写历史小说最难的地方在于你要说服读者,你要把读者拉入到你所创建的这个世界里来,你要让他相信你说的东西是真的。像我写《大医》的时候,这个故事发生在清末民初,那个时候中国已经有报纸了,比如说《申报》。《申报》保存得很完整,从创刊到现在,每年、每月、每天它的报纸保存得都很齐。于是,我就养成一个习惯,每天大概看可能一个月或者是几周不等的《申报》,也不是说特别去记录里面的细节,就是要感受当时的氛围,看当时的人在报纸上说了什么话,他们广告是怎么吹牛的,有哪些社会新闻、花边新闻,这些新闻用什么语气写出来的,包括看他们当时的社论,看看大家都在关心什么样的话题,再看看读者来信,看人们是怎么进行表达的。

读多了这些报纸之后,就会有一种身临其境的感觉,就跟玩VR游戏一样,你会进入到那个环境中,你会知道当时的人怎么想、怎么写、他们的反应是什么。那么这个东西就会反映到我写的小说里面去。

很多人都对历史有兴趣,但是又不太能够去阅读那些枯燥的学术论文。而我正好有两个能力,第一,是能看进枯燥的历史文献;第二,是我能从文献中发现好玩、读者感兴趣的点子,通过接地气的方式将学术研究讲给大家听,让人们了解历史研究学者工作的价值。可以说,如果没有研究员提供的资料,我的作品就不会有这么多史实。那我的责任其实就是当好桥梁,把学者专业深奥但是很有价值的学术成果转化出来,变成一个好听的故事,讲给大家听,让他们对历史学界的这些研究成果有一个认识,对中国历史有一个更深层次的了解。

我希望读者能从我的作品中了解古代普通人的生活规则、道德习惯等,越是了解得多,越能珍惜现如今的生活,尊重五湖四海不同的生活习惯,从而开阔眼界,做到换位思考,避免故步自封。

《大医》,上海文艺出版社,2022年版

小饭:接着这个话题,作为最受欢迎的当代作家之一,您的作品在读者中的受欢迎程度与评价,恐怕不少,豆瓣上你的图书条目下面满满当当。我想问的是,其中让你印象最深的一句,你能分享给我们听吗?觉得这个读者就像是你脑袋里的蛔虫,那种真的懂你,“夸”得你浑身舒坦的评价。这个问题并不是想让亲王自卖自夸,我想没有这个必要,实在是想知道亲王对哪一种评价会“记忆犹新”。

马伯庸:有一个网友,他说因为看了我的《长安的荔枝》,里面有一句话,“就算我要倒下,就算我注定失败,我也想知道我距离终点,我倒在距离终点多远的地方”。他当时正面临着一个就业上的最艰难的时刻,看到那句话之后受到激励,本来想放弃,但还是咬着牙去顶了,最后竟然奇迹般地就过了,过了之后,整个人的职场生涯就海阔天空,一下子变得特别好。后来他就特意给我写了一封很长的信,手写的,在签售会上给我的,当时我只是说收到信了,回到酒店我把那个信开了之后看,我才发现原来他有这么一段经历,让我就特别感动。你写的文字能够改变其他人的命运,影响了他们的人生抉择,我觉得这个成就感是非常强的。

还有另外一种情况,像《两京十五日》小说出版之后,有一个读者发来书评,说她是学古建筑的,看到小说里有一段情节是主角被追到南京的城墙上,走投无路,因为城墙高六丈五尺,跳下去就会摔死。她职业病发作,想知道“六丈五尺”这个数字到底是有所根据还是信手一写,便去查了一下考古报告,发现南京明代城墙最高是21米,换算下来正好是“六丈五尺”。她把这段经历分享到网上,我老老实实承认说:“这没什么神奇的,我和你查的是同一篇考古报告而已。”其实五丈六尺和六丈五尺,对剧情来说没有本质区别。不过我花了心思埋下小彩蛋,能够被人发现,还是挺高兴的。

小饭:知道亲王看书很杂,看起来考古报告看得也很多。那我想知道,在你每年的读书榜单里,包括马小烦的榜单里,都会出现一些“冷门佳作”,最近这些年的阅读实践中,你最喜欢看的类型是什么书?在文学上,亲王的输入和输出的比例是怎样的?平时看书的速度和量都是怎样的?另外,亲王类似跨学科的书籍阅读对你的创作的具体影响,你能意识到吗?

马伯庸:对于读书,我的态度说出来可能听着有点矛盾。一方面我是建议大家带一点功利性去读书,功利性不是坏事儿,有功利性,你会有目的性地去读书。这其实是来自于苏轼的一个读书方法,叫“八面受敌读书法”,就是说你要带着问题、带着目的去看书,你知道自己要解决什么问题,这样看书的时候才能有的放矢,能够让你效率很高。但另外一方面,读书是不能太功利的,不能说我有事了才去读书。其实没事的时候,你给自己找点事,然后再去把书读了,我觉得这才是一个最好的平衡点,因为你永远不知道未来哪本书你能用得上。

我现在这两方面的比例差不多五五开。因为一方面,我的目的性非常明确,比如我要写《食南之徒》,我就要看相关西汉的资料,需要看南越国的一些考古资料。另外一方面,我也在看一些无关的东西。像前一阵,我找到一本特别有意思的书,极其冷门,叫《革命文献伪装本图录题解》,它是说在大革命时期,有些革命的文献需要传播,需要阅读,但是会被敌人发现,所以他们会在外面包一层书皮,有些是武侠小说,有些是艳情小说,甚至比如说蒋委员长日记,就是这种敌人看了之后觉得没什么问题的书皮。有人专门把伪装本做了一个排列,做了一次研究,我觉得特别好玩,但是这东西有没有用,以后会不会写我根本不知道,我估计我也不太可能会写这方面题材,但是我就纯粹觉得好玩,所以去看的。我写《食南之徒》的时候,还找到了一本关于广西鸡卜的书,当时看书名就觉得特别奇怪,买回来看了之后才知道,那是一种用鸡的骨头占卜的方式。他们会挑鸡的骨头,特定的一个骨头,然后再去烧或者拿东西去扎,它上面会出现不同的眼,每个眼大小不同,关系不同,会有不同的含义,很有意思。

最近我还在看一些十九世纪英国的读书会的故事,当时没有手机,也没有电脑什么的,所以他们流行的日常娱乐方式就是买一本书,然后大家聚在一块,有一个人来朗读。那本书写得很有意思,讲到了当时英国人很多生活方式的细节,我也看得非常开心,但我现在也想不到会在什么故事里用到这些素材。

小饭:阅读量这么大,而且一两年出一本新作,这样的写作速度,似乎也没有影响你在微博上的“发挥”,经常能在你的微博看到很多有趣的故事。一件生活琐事,你总能找出打开脑洞的角度去写,而且从创作的角度来看,完成度很高。我经常觉得你在微博上的短文,就是一篇非常完整且高度风格化的叙事作品,而且我能感觉到你在写那些文字的时候是非常快乐的。写作总体对你来说,是不是能带来很大的精神上的奖励?这是作为一个作家真正的天赋吗?

马伯庸:刚投身写作的时候,我还在上班。说实话,那时写作并没为我带来多大的收益,对生活也没有什么明显改变,所以很多人会觉得这是件很蠢的事,质疑为什么不把宝贵的精力用来多做点工作,或者干个兼职、看一些工具书提升自己之类的。但是我就坚持下来了。

我就是觉得写作挺好玩的,纯粹出于兴趣来写。就算出差再累,回到酒店打开笔记本电脑,睡觉前还要打一段。有时在高铁或者飞机上,那时还用的诺基亚,特别难用,但也要啪啪啪地把灵感记录下来。写作已经变成像喝水、呼吸一样很自然的事情,别人怎么劝也不会停下来,这种创作的冲动是无限的。

写作特别诚实,如果你带着一些功利性的目的,是写不出来的,一定得是你发自内心地喜爱写作本身,不管遇到什么都能继续写才行。像写《长安的荔枝》的时候,这是我第一次碰到一个绝无仅有的,心理学上叫做心流的状态。那11天我特别兴奋,过得没日没夜的,不按正常的“社畜”的时间来了,抓起电脑就写,而且脑子里想法拼命涌现出来,手都写不过来,一口气11天把它写完,写完之后整个人就有点虚脱似的。

《长安的荔枝》,湖南文艺出版社,2022年10月版

小饭:嗯,真是令人羡慕的状态。如果要亲王你自己总结,你自己在早期和最近一些创作上,写作风格和特点是什么?

马伯庸:刚开始写作的时候,有时候会整宿熬夜去写,那种创作非常的纯粹,因为那时候也不会指望说有什么销量,有什么读者反馈,纯粹就是自己觉得好玩去写,那种纯粹的冲动,现在想起来就很怀念。到后面在公司写作的时候,是一种忙里偷闲的状态,特别开心特别爽。后来等到写出第一本畅销书,破圈了,会如饥似渴、有意识地去看书,请教老师,就是处于一种我得赶紧努力,不能骄傲自满的状态。到后来随着不断成长,整个人慢慢变得比较松弛,就不会再考虑这些事了。

其实我每一部小说的文体、文笔都会变化。我不会执着于某一种文体,而是要去寻找适用于主题、故事的行文感觉。像《古董局中局》,更接近民间的故事,用口语化的传达大家会觉得比较合适。写《长安十二时辰》,它其实是一个非常迅速的反恐故事,我就尽量用短句子,尽量用精准的描写制造出一种节奏感和速度感,而不是去过度地铺陈氛围。《两京十五日》我就把速度和文字的厚重感放回到明代的那种感觉。再后来到《长安的荔枝》又回到盛唐的那种雍容。

现在回头去看,应该说每个阶段都有自己想写的东西,过了那个年龄阶段之后,回过头你让我再写,可能文字上会比当时成熟,但是已经没有当时的那种澎湃的激情了,像之前我写的《笔冢随录》,就是《七侯笔录》,包括《龙与地下铁》,这都是年轻时候的荒唐事。现在回过头看的话,里面很多特别幼稚、特别浅薄的情节,文字上也非常青涩。有的时候我会说我拿过来重修一下,但是有一次我真的修了一半之后,我说算了不弄了,修完之后里面所有的活力全都没有了,变成一个非常严谨,非常完整,但是老气横秋的这么一种东西。

小饭:我们扯远一点,如果说,亲王你对行业的贡献(文学领域、出版行业甚至影视和游戏行业)分一个轻重缓急,你觉得你的作品对哪一边“贡献”最大?

马伯庸:可能都没什么贡献。对我而言,分享是一种本能,写小说就是把我想到的、我感兴趣的东西用一种有趣的方式分享给大家的过程。我就是个写小说的,完成作品是我的本分,至于其他,都属于得之我幸,失之我命。

小饭:好吧。我还有一个问题很好奇,你是每次等灵感来了才开始写作,还是当你开始写作的时候,灵感就出现了?一般你开始一个新文本创作的来源会是什么?也就是,我想知道亲王如何开始写作一部作品的?决定写它,这个决定的理由一般会是什么?

马伯庸:还是拿《食南之徒》来举例。我们现在说这本书是讲一个汉代“吃货”寻味岭南的故事,因为一味酱料、一个人敏感的味觉,而拓展了一个文明的地理版图认知。但像前面说的,最早其实就是我在广州的南越王博物院参观,看到的两枚木简,记着两棵壶枣树,今年各结了多少果子。这个细节非常小,但引起了我的好奇。对我们北方人来说,枣不是什么名贵东西,为什么要这么郑重其事地记录?再一想,广东没有野生壶枣树,这枣树是哪里来的?再一查,南越王赵佗是河北真定人,而枣树恰好是真定特产。再联想到南越国与汉朝的对峙关系,不难推断出,一个割据岭南的老人,晚年开始思念家乡,却无法归去,只好移植一批枣树,聊解思乡之情。这么一联想,历史不再是冷冰冰的竹简文书,而是充满了人的味道。

其实这本书的想法在2016年的时候就已经有了雏形,当时我是想写一个古代美食故事。我年轻的时候在广州待过很久,包括现在,每年我也会专门去广州。广东这个地方本身它就是一个美食大省,那我又是个吃货,其实是把我对广东美食的感情写到书里去了。但我又觉得不能只写美食,所有的故事它应该会有一层底色在,但这个底色是什么?我当时还没有想好。后来带着这个疑问,在每次去广州的时候,我都会去南越王博物院转一圈。转得多了之后,慢慢地在心中积累出了足够多的资料,最后终于是把它写出来了。

选择唐蒙做主角,除了他的经历确实很传奇之外,也是因为历史上关于他的记载其实不多,能提供给我一个发挥的空间。比如像王阳明这样的人,他的经历非常传奇,成就也非常高,是历史上举足轻重的人物,但我不会涌现出给他写东西的冲动。因为第一,他的人生太完整了,没有我发挥的空间;第二,王阳明太伟大了,你要写出他日常怎么讲话、怎么做事,你得到了人家的境界才能写得出来,像这种历史人物我可能会仰望,但不太会去写。但有些小人物,比如《长安十二时辰》里的张小敬,这个名字就在一本笔记里提了一句,说张小敬冲出来把杨国忠杀掉,但我觉得,他做的这件事情足以改变大唐历史,且他神龙见首不见尾,前因后果都不知道,那这个人就可以发挥。

电视剧《长安十二时辰》剧照

小饭:从更长的时间线来看,亲王你写了那么多“历史作品”——虽然我真的不愿意这么总结,只是为了引出下面这个问题——历史对我们普通人来说意义和价值应该是什么?究竟是什么?只是饭桌上的谈资,还是某种真正的镜子?

马伯庸:为什么《长安的荔枝》大家爱看,是因为我们看到的不是运荔枝的过程,而是一个“社畜”接到了一个不可能的活,怎样排除万难把这个活干完。《长安十二时辰》为什么很多人愿意看?也不是因为大唐他们才喜欢,而是因为他看到一个刑警队长为了保护市民的安全,不惜牺牲自己的一切,我们的岁月静好是因为有这些人负重前行。不管是历史也罢科幻也罢,包括《流浪地球》,为什么大家那么感动,那是跟我们现实生活密切相关的。

意大利历史学家贝内德托·克罗齐说过一句话:“一切历史都是当代史。”这句话原来的意思是说,如果你不用当代人所熟悉的语境去解释的话,那么历史是不存在的。《显微镜下的大明》就是一个很好的例子。我当时写完《长安十二时辰》后,想沉淀一下,我的习惯是写一本商业上肯定能畅销的书,再写一本比较不那么热门、不太好卖但是很有意思的书,就是给自己一个调整的节奏。当时读了几个地方的地方志,写了《显微镜下的大明》。结果没有想到卖得挺好,大家也都还挺喜欢,说明大家关注的还是同阶层的命运。

其实读史读多了,人会越来越开通,或者说越来越心态好。很多时候你觉得想不通的事情,在看到历史上的很多解释之后,你会发现原来历史上它是有原因的。很多时候我们的焦虑是来自于我们的不理解,这件事情你为什么要这么做?你凭什么来害我?但是你看到历史之后,你会发现那些坏人背后都会有利益的动机。你就知道了,他们其实也不是针对你,他们只是要截取更大的利益,那么你到底是要拦他一路,还是说你要同流合污还是怎么样?那当然就是个人的自己的选择。但是我觉得读历史最主要的一点就是能够读到一种清楚的解释。当我们把这个世界看得清楚了之后,我们就能够对很多事情释怀了。最主要的就是能够给自己在现实中的行为找到一些根据,找到一些借口,找到一些能够舒缓的空间。所以说读史使人明智的原因就是这事我看开了,我未必能够做决定,我未必能够做主,但是这件事情我至少内心能够和解掉,不会把它纠结起来。

小饭:嗯。如果有人问亲王,最近这些年的创作跟过去有什么真正的不同?有怎样具体的进步?你会愿意回答这样的问题吗?

马伯庸:以前我一天里可能就写一句话,但会反复地删,反复调整,但后来我想明白一件事,那就是文笔是小说中并不处于首要地位的元素,而且好文笔并不等同于要华丽,这是很多人的一个误解,其实文笔的最终使命是要和它的内容相映衬。

比如很多人总诟病刘慈欣的文笔,但其实他的文本根本就不差,你会从中看到他写的那种宇宙奇观,以及一个巨大事件爆发时的那种冷静,这种沉重的、有质感的甚至有一些粗粝感的文笔,才能体现出他的风格。如果换一种笔法来写《三体》,比如琼瑶、金庸,都显得轻巧。

现在我一直遵循斯蒂芬·金说过的一句话,他说写东西尽量少用形容词和副词,多用动词。我个人会觉得,朴实的、一点不加修饰的文笔是最好的。像汪曾祺先生就是中国的文笔家,他的文章里几乎没有什么生僻的词、华丽的句子。比如他写吃,写高邮的咸鸭蛋,他就写一根筷子从这头一扎过去,那头啪滋一下油就冒出来了,你听着好像非常平实,但一下子就有食欲。现在好多美食自媒体号一说某个东西太好吃了,不是“入口即化”就是“Q弹”,我听到这几个字我就关了。

小饭:哈哈。学到了。记得上次有个活动上,我也问到了亲王早期创作和转折点。亲王在微博上也说,自己新版了一本《龙与地下铁》,但“那种奇幻的东西似乎也写不出来了”,我想请亲王再回答一次,关于这个转折点,您自己的看法。未来如果还会有所谓的写作转折的话,那会是一个什么样的转折,在什么样的时机之下?

马伯庸:我是一个没有什么天分的写作者。有很多作家真的是“一战成名”,他们写出来的东西,我学都学不来,想去模仿都模仿不来,这些都属于是天才。我觉得我最大的优点还是比较勤劳。我没办法一出手就写出那种精妙句子,那就一点一点写,一点一点攒,争取用自己的方法,诚实地把自己对于历史的理解表达出来,通过真诚和努力,至少保持一个输出的状态,虽然很多时候是用一些笨办法。天分这个东西是没办法了,只能看运气。

人过四十之后,我感觉会变得越来越现实,会关注到现实中很多的底层运作逻辑和规律,所以会不由自主地去看经济类、政治类和哲学类的书。不光是我,身边朋友过四十之后都会或多或少地拿起这些书来看,我觉得这也是人生的一个必经阶段。

所谓“四十不惑,五十知天命”,我觉得说的就是当你40岁之后,就会不由自主地开始去寻找一些规律,来解释自己过去40年来所经历的事情,要不怎么说中年人“爹味”比较重呢?我每天都觉得自己找到一个规律,但是我时刻告诉自己,你不要“爹味”那么重,觉得自己好像一下子就大彻大悟了,还是要持续看书,这样才会发现你的一些想法还很浅薄。

创作者最重要的是保持对世界的好奇心,对写作而言这是最重要的。所有的创作者一定都是不成熟的,当一个人足够成熟之后,他就不想创作了。就好像一个老禅师一样,已经人淡如水,看清世间一切,还有什么可说的?只有看不破世界,你才有想表达的东西。一个人只有正在经历世事,有愤怒、有情绪、有遗憾、有兴奋,他才能成为作家。归根到底,作家是靠荷尔蒙写作的,如果没有激情的话,写什么都没劲了。

《龙与地下铁》,湖南文艺出版社,2024年1月版

小饭:嗯。最后一个问题我想问一个相对“更底层逻辑”的——洞察人性应该说是每一位作家的必要工作,那你对人性这个词有什么样的理解?这种理解随着创作经验的累积、时间岁月的变迁,有过怎样的变换吗?

马伯庸:在我看来,历史从来没有变过。人性也从来没有变过。我们作为个人的处境,无论是历史中的普通老百姓,还是现代人,他都是在同样的环境之下。我前一阵开玩笑,我说我人过40以后越来越爱钱了,爱钱当然也是指现实中的爱钱,从小就是;另外一方面也是会越来越清晰地看到,我们历史中耳熟能详的东西,背后其实都是在算账,都是钱。不光是历史,现在也一样,所有的历史事件,所有的现实世界,如果你深入挖掘,他到底为什么这么干,最后会发现真正的原因都和钱有关系。

比如说楚汉争霸,项羽非常的厉害,几乎是百战百胜,一路把刘邦打得是各种丢盔弃甲,但是最后刘邦全扛住了,最后是垓下一战十面埋伏将项羽打败。我们正常会理解,刘邦手下有张良、有韩信这些名将,所以他最后能打败项羽。但是如果我们从钱的角度去看的话,你会看到真正最后决定胜负的关键因素是萧何。刘邦当时进入关中,进入到咸阳之后,所有人看到咸阳城壮丽的宫殿都惊呆了,进去宫殿里睡觉,去抢各种金银珠宝,只有萧何一个人,他把秦代的所有的档案、所有的户籍资料全都收拾起来,装了几个马车运走了。后来刘邦问萧何,项羽这么厉害,咱们怎么打,萧何说我们手里有这些资料,天下的虚实都知道得清清楚楚的,所以刘邦打仗打输了没关系,萧何在后面粮食给你补足,兵员给你补足,你输多少次我给你补多少次。但项羽是输不起的,只要输一次就完了。刘邦统一天下之后大家论功,都说谁打仗多应该是首功,刘邦说你们都不懂,真正立功最大的是萧何,我要把他列为功臣的首位,其实就是这个原因。

当我们意识到这些历史的背后,帝王将相的背后全是利益,全是金钱的流动变化之后,我们就习惯会把视角往下放,就会知道这些真正在底下操作的普通人,才是决定一切的力量。普通的民众他们是什么样的生活状态,决定了当时社会是什么样。

再比如说,我写过很多关于三国的作品,我很喜欢三国,但我之前一直无法理解诸葛亮为什么要求把自己葬在定军山,直到2014年我有机会去了一次汉中。当我真正爬到定军山山顶,霎时有了一个感觉,我似乎知道诸葛亮为什么有这样的命令了,因为站在定军山上,可以俯瞰整个勉县的情况。北伐的屯田之处、练兵之处、打造军械之处、办公场所,站在山上全都看得非常清楚。诸葛亮为什么要葬在定军山?因为他舍不得自己付出半生心血的北伐事业,希望自己死后,也能注视着后继者把北伐进行下去。这个猜想,并没有任何史料佐证,写成历史论文肯定是通不过的。但从人性的角度,我觉得是个很合理的解释。我们总说诸葛亮“鞠躬尽瘁、死而后已”,他葬在定军山的动机,完全符合人物的形象和性格。当我真正站在古人站过的位置,看过古人看过的风景,才能真正设身处地去体会古人的思考,明白他们种种决定背后的考量。

从写作角度来说,当我代入到一个人物身上,从他的身份角度去想象我会面临什么样的生活,就会知道他的情绪是怎么样,历史研究是另外一回事,但是对于文艺创作者而言,这种情绪就是我们创作作品的时候最重要的底色,这个底色放在这儿,作品就好看了。

比如说我们要写鸿门宴,必然要面对一个问题,项羽为什么要放过刘邦?当时项羽26岁,刘邦51岁,我们可以想象一下,如果你是项羽,26岁已经站在了全国的巅峰,谁也不如你牛逼,你看见一个51岁的老头子,你觉得你想去杀他吗?没必要。你又不像后世人那样知道刘邦最后会得天下,他在你眼中就是一个比秦始皇还老的老头儿,畏畏缩缩地坐在下面,出身不高、兵力不强,为什么要跟他计较?说难听点儿,杀了他你可能都嫌自己手脏。我们完全可以从一个年轻人的心理上推测这件事,但是,永远不会有项羽是因为看不上刘邦才放过他的说法作为历史定论。

人是很难脱离自己的生活去想象另外一种东西的。我的读者,包括我自己都是小人物。我们自己对于小人物的喜怒哀乐,对于小人物的焦虑和追求,是最熟悉的。我们看到宫廷的斗争,看到大人物的南征北战,是用一种仰望的态度。但是我们看到历史中小人物的时候,我们自然就会开始把自己代入其中。那么只要写出历史的真实,自然会引起现代的共鸣。

(小饭,作家,前媒体人,自由职业者。)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司