- +1

方协文为什么不让玫瑰上班?聊聊性别平等的演进趋势

原创 严肃的人口学八卦组 严肃的人口学八卦

作者:何雨辰 北京大学社会研究中心博士生

杨一纯 北京大学社会研究中心博士后

责编:靳永爱 中国人民大学人口与健康学院副教授

上周《玫瑰的故事》频频登上热搜,剧中的一位男主方协文因为频频爆出“金句”:“你有精力工作,没精力生儿子?”,“男主外女主内这不是应该的吗”,“我好吃好喝养着你”等等,被网友封“方邪门”,气到想弃剧却又忍不住去看看他到底还能有多离谱,饰演者林更新也吐槽自己“彻底破防”。这次严八借剧中的几位角色,介绍两篇综述文章,聊聊中国公共和私人领域的性别平等的演进和趋势(Ji等,2017)及对近年来性别平等某些维度进程放缓的解释(England,2010)。

1

中国改革开放以来的性别实践

公共领域的性别不平等

公共领域的性别不平等关注的核心是女性在劳动力市场的表现。尽管中国女性的劳动参与率曾一度居于世界前列,然而近年来关于中国城市女性劳动力参与率的多数研究表明,自中国市场经济改革以来,女性劳动力参与率持续稳定下降。1990年城市女性就业率为77.4%,2000年为63.1%,2010年为60.8%,且女性下降幅度高于男性。这一过程受到20世纪90年代末至2000年代初的国有企业改革的影响,研究显示女性职工更多下岗,且新兴的市场部门相对更容易雇佣男性而不是女性。

20世纪80年代女性的受教育程度已经追赶上男性,然而,改革后中国妇女人力资本的提高似乎并没有带来性别收入差距的明显缩小,市场化进程反而带来了更多工资歧视,从1987年到2004年,中国城市劳动力市场的性别收入差距不断扩大,这似乎可归因于底层劳动女性工资收入的“粘性地板效应”,即非国有部门的生产工人技能低、教育程度低,面临严重的薪酬歧视。

其中,职业性别隔离被认为是收入性别差距的最显著原因。20世纪90年代,随着市场化程度的提高,某些工作岗位女性化,性别工资惩罚日益恶化。同时,女性更多比例陷入到非正规就业,其中不少女性因国有企业裁员、或者结婚生子而中断了职业生涯,重返劳动力市场后只能找到非正规工作,而一旦女性陷入非正规就业,转向正规就业的机会就很小。

总而言之,多数研究显示出城市女性在劳动力市场的表现似乎并没有显著的提升。市场改革、职业隔离、生育惩罚等都加剧了女性在劳动力市场的不平等地位。

私人领域的性别不平等

从私人领域来看,不平等主要体现在男女之间无酬家务劳动的分配。尽管计划经济时期国家政策鼓励妇女参与劳动力市场并促进职场性别平等,家务劳动基本上仍然是妇女的责任。在改革后的中国,女性工作生活之外的“第二轮班”模式(the second shift)随处可见,例如相关研究发现非农工作减少了女性的家务时间,但没有增加男性的家务时间,女性花在家务劳动上的时间是男性的三倍。

中国女性仍然大多遵循传统的性别角色期望,即无论性别和收入水平如何,仍然认同传统的、性别化的期望,即女性应该承担大部分家务,并比男性为家庭做出更多牺牲。

在双收入家庭中,即使妻子对家庭经济做出了非常重要的贡献,丈夫也会被认为是供养者,而非妻子。这种“供养者”的性别界限在日常生活中得到了精心维护。因此传统的性别角色不平等(unequal)分工依然没有受到挑战,而且通常被视为一种常态化的公平(fair)。

就像创业时期方协文主要承担家庭经济负担,即使他不怎么照顾孩子或承担家务劳动,但是事业发展的好,传统话语中认为“方协文们”的问题不大。

综上所述,公共领域和私人领域的性别实践紧密相关。在家庭内部,父权传统得以保留,传统上的性别分工往往被遵循。女性在两个领域的地位相辅相成,如果不深入了解女性在私人家庭中的责任,就无法深入了解女性在劳动力市场上的结果。

那么,为了更充分理解公共和私人领域的性别模式,必须考察在不同社会变革时期,公私领域之间界限的差异,以及中国的性别实践和意识形态如何随着时间推移发生变化(Ji等,2017)。

2

性别实践和意识形态的演变

在计划经济时期,社会生产为最高目标,私人家庭被转化为实现社会主义建设公共目标的工具,性别分工(包括有酬工作和无酬工作)彻底融入了社会生产体系。

政府推动妇女参与劳动力市场,妇女作为劳动力的蓄水池和后备军。国家单位制度建设了大量的食堂、洗衣房、托育中心等设施,减轻了女性的家务承担。单位制通过将家务劳动社会化,接管了女工的部分生育责任。相关研究显示这一时期中国妇女的就业率在全球处于最高水平,而且性别收入差距较低。

但这一时期中,性别收入差距和职业性别隔离某种程度上仍然存在,家庭中的家长制和传统性别角色分工也被保留。

这导致在公共领域,男女平等承担为社会主义的建设的责任;但在私人领域,“男主外,女主内”的传统性别观念依然保留,女性劳动者依然承受着有偿和无偿劳动的双重负担。

从意识形态上看,性别平等在计划经济时期得到了单位组织和国家意识形态的双重支撑,国家宣传利用性别平等的意识形态来动员男女平等参与社会主义建设。“妇女能顶半边天”,“男女都一样”这些“性别同一”的观念虽然非常有效地挑战了工作场所的性别界限,但这种观念要求女性在公共领域付出与男性同等努力,却没有在私人领域给予她们与男性同等的权利。

市场改革后,单位制的衰退和性别平等意识形态的衰落,改革后期的公私领域的性别实践存在“两界分离”(two-sphere separation),公共和私人两个领域之间性别不平等的相互作用,导致性别不平等的加剧。

传统的性别角色在计划经济时期被保留,在改革开放以后仍然没有受到挑战,并且仍然普遍被认为是公平的。生育责任被转移到私人家庭,而女性主要接管了这些责任,因此以经济利润为导向的雇主往往可能认为女性由于承担家庭责任而生产力较低且生育成本较高,从而对女性的就业机会及其职业轨迹产生了负面影响。

在这种恶性循环中,妇女在劳动力市场上的弱势地位影响了她们在家庭中的资源和议价能力,导致家务劳动分配不平等和日常生活中传统性别角色期望长期存在。

性别意识形态也在市场化改革后发生复杂变化,例如中国曾一度出现“性别本质主义”的部分死灰复燃,这种话语强调女性和男性在生理上的差异性,认为女性相比男性更不适合参与劳动,表现之一就是“妇女重返家庭”是20世纪80年代到21世纪初期的全国性辩论话题。在公私领域分离的情况下,妇女在家庭与工作冲突方面的有限选择被解释为个人选择和个人(无)能力。

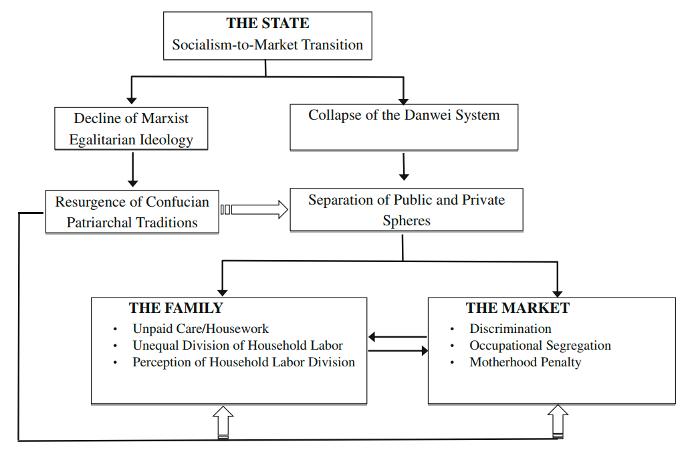

简而言之,在改革后的时期,由于国家体制的变化、传统观念的重现以及市场化改革三种机制共同重塑了公私领域分离下新的性别秩序。

图1 由国家、市场和家庭的协同安排:国家主导的公私领域分离和传统复苏(来源:Ji等,2017)

3

性别革命停滞的原因

如果我们把目光放到美国的“性别革命”上,也可以看到美国性别领域的变化在近年来也有趋于停滞的趋势。

England(2010)对这种公共和私人领域的性别不平等实践进程的不平衡性趋势做出了回顾并尝试做出解释,即性别革命的驱动力本身并不对称。从公共领域来看,尽管中性职业的比例在不断上升,但是性别革命的主要驱动力是女性大量进入了传统中由男性主导的领域中,而非男性进入到女性领域中。

这种不对称性是因为社会文化制度中仍然对女性大多从事的活动和工作的价值有所贬低,认为这些职业往往是家务劳动的延伸,例如护士、幼教等职业,劳动力市场上对这类女性相关工作可能存在一种文化惯性的“价值性歧视”,而且这一特征在近些年也并没有发生太大改变。

对传统“女性职业”的贬值表现之一是社会未能将育儿看作公共利益,并对相应的育儿支出来支持从事育儿工作的女性群体。另一个表现是在男性比例高的职业薪水更高,这使得男性和女性都更有动力选择进入“男性职业”及其相关专业领域。

因此尽管近年来,职业性别隔离的程度在降低,性别收入差距也有所缩小,但这主要是由于更多女性进入了男性职业,男性并没有更多地进入到女性职业中。

与此相似的是,大学里本科专业、专业学位、硕士项目等的性别隔离程度降低也主要是由于更多女性进入商科等以往以男性为主的专业,而非更多男性进入女性占多数的文科专业。尽管女性在本科学历的获得上有一定的优势,但是女性获得特定学科学位(尤其是理工科)的比例仍然很低。

私人领域的发展状况也存在着性别不对称性。举例来说,女孩开始更多地玩“男孩玩具”、做“男孩运动”,穿“男孩服装”,而男孩却很少玩“女孩玩具”。这一不对称其实也是由社会价值文化所驱动的,如果一个男孩玩芭比娃娃、做啦啦队长、穿裙子,往往会遭受到不尊重;而女性开始玩“乐高”、踢球、穿裤子,却可能会得到更高评价。

亲密关系里性别革命的不均衡发展更为突出。一般意义上,约会、性行为、求婚仍然主要由男性发起,并且亲密关系中女性出轨会比男性出轨遭受更严格评判,男性线上相亲中更容易被问身高(意味着男性往被期待比女性更高),女性也更容易因为年龄大而吸引力降低。从姓氏来看,美国孩子们还是更多随父亲姓,女性结婚后随夫姓。并且即使是在大学毕业的女性当中,女性婚后选择不随夫姓的比例也从未超过25%。

在私人领域里,女性做出改变的动力不如公共领域多。女性选择让孩子随母姓是可能是觉得更有意义、主动发起约会和性行为可能是因为更享受,但这些原因都是非经济的,而且从中获得的收益很可能也因为打破传统的性别规范所带来的“惩罚”所抵消掉。

4

性别平等程度存在分化吗?

那么,这种性别平等实践的发展是否存在群体异质性?England的研究指出,从女性群体内部来看,不同受教育群体的女性就业率增长存在很大差异。教育程度高的女性就业率越高,这与“机会成本”假说保持一致,即受教育程度越高的女性由于收入回报更高会驱使她们更有动力参与就业。

同时,性别隔离降低的程度也存在分化,有大学学历的群体中性别隔离程度下降地更快。从职业阶层来看,性别革命在中产阶层职业(专业技术人员,管理人员)中的进展要远超过其他工人阶层(蓝领工人,零售业,服务业)的职业。

这种不同职业分层上性别隔离发展程度的不均衡是“机会平等的个体主义”和“性别本质主义”这两种逻辑共同作用的结果。一方面,美国兴起的“机会平等的个体主义”的内涵包括两性通过追求平等的教育和工作需求来实现自我,不过这并没有挑战对传统“女性职业”的价值性歧视。

另一方面,在“性别本质主义”的影响下,社会建构下的性别在自我概念的构建中起到了重要的作用,女性依然保持着较强的性别认同。因此女性在追求向上流动时,往往选取她们上一代女性或者和她们有相同社会背景的女性作为参照组。她们可能会希望在地位或收入相对于母亲、姑姑等参照群体有所“上升”的同时,仍然能够留在一个通常由女性担任的工作岗位上,直到她们不得不通过跨越性别界限才能实现向上流动时才会选择进入男性职业。

举例而言,如果一个女生的母亲是一个纺织工或保育员,这个女生可以通过上大学,成为一名中学教师,拿到更多收入,实现“向上流动”,而非进入到传统男性蓝领职业,如维修工或装配工。但如果她的母亲就是一个有大学学历的中学教师,且市场上几乎没有比文职工作、老师等专业岗位收入与地位更高的“女性工作”,那么她只有通过进入管理、法律、医学、学术界等传统“男性职业”才能实现向上流动。

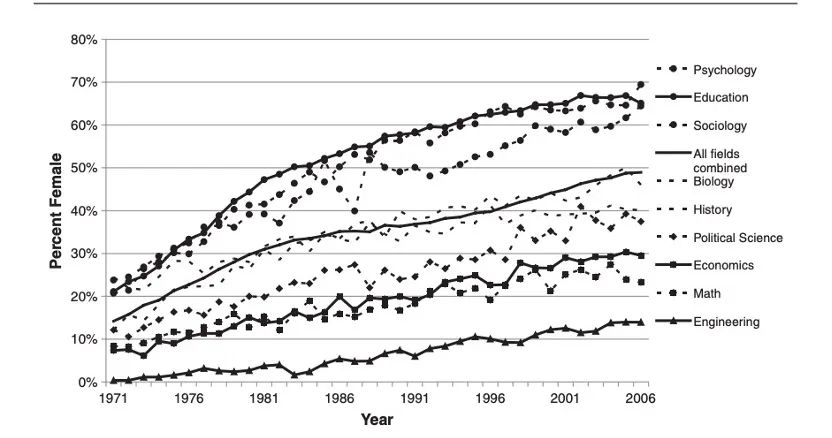

然而,即便是进入所谓男性职业,她们也更可能选择其中女性占比更高的领域。比如学术界中女性也往往进入到人文社会科学领域,而非自然科学领域。图中拥有博士学位的女性在不同专业领域内比例的变动就清晰地显示了这一点。

图2 不同专业博士学位中的女性比例(1971-2006)(来源:England,2010)

总而言之,尽管性别革命在公私领域中已经获得很多可喜的进展,但性别革命仍旧存在某些维度的发展趋势不平衡性和停滞。女性在推动性别平等的教育和就业实践中取得了许多进展,但是那些仍然专注于养育子女或从事传统“女性工作”的女性获得的报酬仍相对很低,且性别革命的发展长期以来是女性打破和跨越性别界限,男性则缺乏动力,因此性别革命还未发展成为一条双向道路。

这启示我们,性别革命的进程不是一旦开始就会“势如破竹”到达一个平等终点,而是需要长期的探索和努力。

参考文献

England, Paula. "The gender revolution: Uneven and stalled." Gender & Society 24, no. 2 (2010): 149-166.

Ji, Yingchun, Xiaogang Wu, Shengwei Sun, and Guangye He. "Unequal care, unequal work: Toward a more comprehensive understanding of gender inequality in post-reform urban China." Sex Roles 77 (2017): 765-778.

原标题:《方协文为什么不让玫瑰上班?聊聊性别平等的演进趋势》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司