- +1

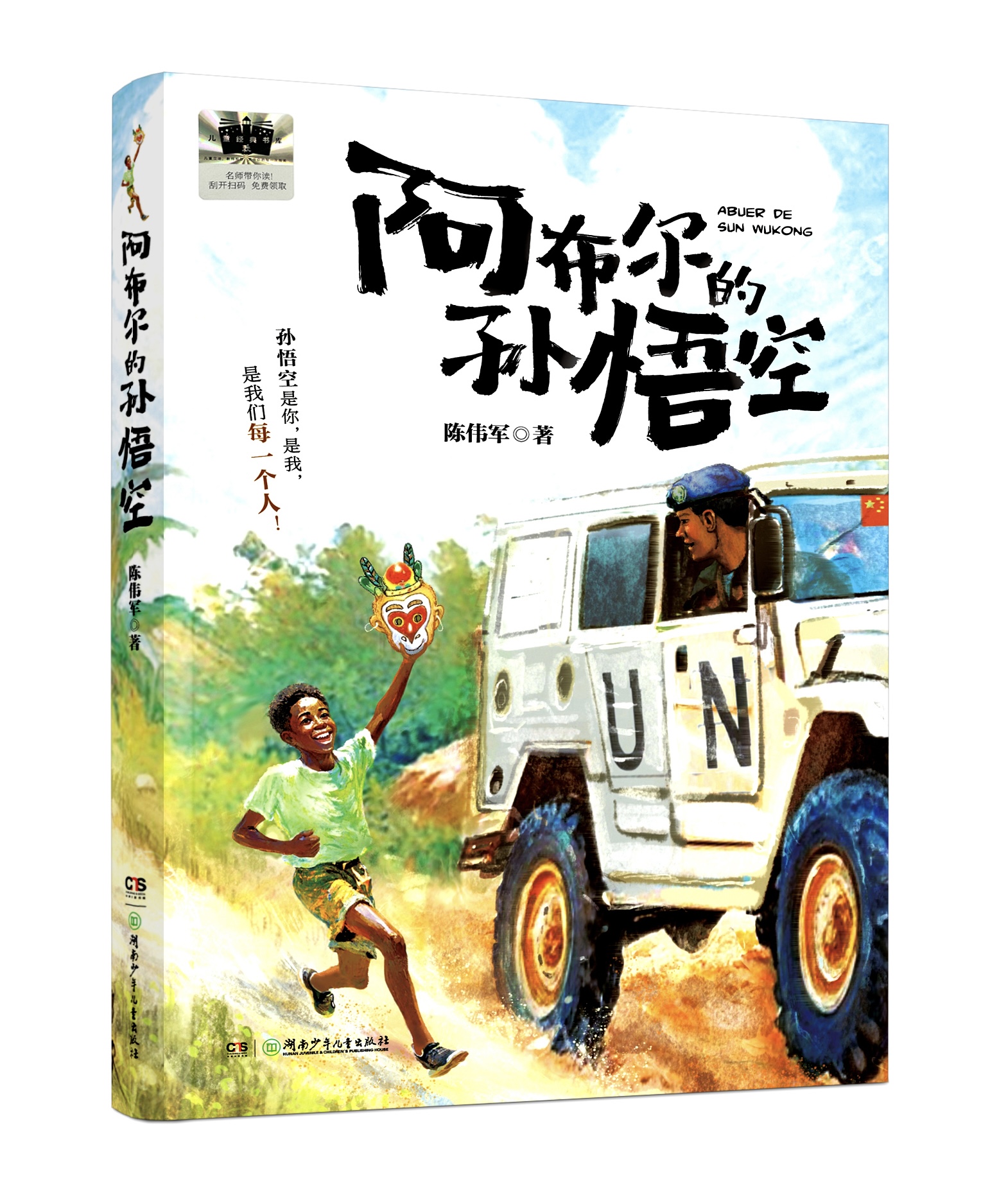

阿布尔的孙悟空:非洲少年与中国维和军人的故事

日前,青年作家陈伟军推出长篇儿童文学新作《阿布尔的孙悟空》,讲述了中国军人在非洲维护和平、帮扶贫苦的感人温情故事。该书由湖南少年儿童出版社推出,入选“百班千人”2024年学前及中小学生暑假分年级阅读推荐书目,于6月21日全国首发。在创作过程中,该图书选题得到了多方关注,相继列入2023年度浙江文化艺术发展基金扶持项目、2024年度宁波市文化精品工程重点创作项目。

一段非洲少年与中国维和军人的故事

《阿布尔的孙悟空》讲述了12岁的非洲少年阿布尔在战乱、贫穷、疾病等苦难生活中成长,为了寻找多年前曾援助非洲抗击病毒的“中国妈妈”罗菲医生,阿布尔追逐中国猛士车并夜闯营地,以惊险离奇的独特方式认识了中国维和军人黎耀,一段非洲少年与中国维和军人的故事就此发生。在小说里,早熟懂事的阿布尔,天真烂漫的小伊曼,勇敢坚强的维恩,执着艺术的达卡……一群热爱生活、渴望和平的非洲少年儿童群像跃然纸上。作品从小切口表现中国传统文化元素对人类命运的力量支撑,反映“人类命运共同体”的时代大主题,体现中国维和军人的大爱与担当。

《阿布尔的孙悟空》

陈伟军认为,“维和”不仅维护的是非洲人民的和平家园,更要细致入微地关注到他们的心灵世界。因此,小说在情节构思上呈现了主副线索明暗铺陈的方式行进,重点讲述的是中国维和军人黎耀和非洲少年阿布尔等人的温情故事,而六年前罗菲医生帮助非洲人民的感人故事则回忆的方式插叙进来,显得自然巧妙、情真意切。更值得细究的是,阿布尔和孙悟空的这条线索,阿布尔最终明白了“孙悟空是你,是我,是我们每一个人”。铁骨而柔情的维和军人用一则具有典型中国传统文化色彩的孙悟空神话传说,教会少年儿童探讨心目中的孙悟空形象,懂得善良与爱、责任与担当、规则与自由,为非洲少年儿童脆弱敏感的内心世界构建起强大的精神堡垒和崇高的理想信仰。

灵感来源于身边真实的感动

谈及这本小说的创作缘起,陈伟军称这是来自七年前一份特别的感动。陈伟军坦言自己是个内心丰富而敏感的人,并且认为这是作为一名写作者最重要的特质。

那天,他看到一家媒体推送了一篇来自维和警察妻子的演讲。那是一篇催人泪下的文章,更是一位浙江省最美军嫂的真实心声。才看第一段,陈伟军眼里的热泪便几欲夺眶而出,等到全部读完的时候,泪水早已湿了一大片。

“那位演讲者是我的高中同班同学。印象中,她温婉知性,那篇演讲让我看到了不一样的她:勇敢坚强,心怀大爱。她和无数值得致敬的维和军嫂一样,当她们的丈夫在大洋彼岸为和平而努力奋斗着,她们用柔弱的肩膀支撑起家里家外的一片天。她的丈夫曾赴利比里亚维和,荣获联合国和平勋章。那份感动让我特别想用儿童文学的方式去表现维和军人的刚毅和背后亲人的柔情。”陈伟军说。

从那天开始,陈伟军就有了一个想法,想写一本中国维和题材的作品。为了写好这本小说,他做了很长时间的准备:查阅、搜集大量资料,尤其是中国参加联合国维和行动三十多年来涌现的一批先进人物和感动事迹,还有非洲异域的环境特点、生活习惯和风土人情。他时常能够将自身代入其中的情境,去尝试感知真实人物当时的心理与感受。

在《阿布尔的孙悟空》一书中,很多故事都是有真实的现实基础,有些细节甚至能从一些报道中找到对应。当被问及小说人物是否有原型时,陈伟军表示,小说中“阿布尔”“黎耀”等人物都是经过多个现实形象进行组合再生成,他想通过这本小说致敬的人物绝非只是个体形象,而是人物群像。在写作过程中,陈伟军被自己的文字催泪很多次,一边写,一边落泪,甚至几度以为自己身处其中。哭得最伤心的一次,莫过于写到“罗菲医生”牺牲的情节。而这个细节取自真实事件,在中国参与联合国维和行动三十多年间,已有十多名维和人员付出了青春而宝贵的生命。“我有好几天没有办法从这份沉痛中走出来,于是中间停笔了一段时间,才恢复情绪继续写下去。我想,只有感动我自己,才可以感动更多的读者。”

以非洲儿童的视角书写

翻阅《阿布尔的孙悟空》一书,不难发现这本小说的故事是以一个非洲儿童的第一视角展开的,切入角度显得很特别。陈伟军表示,以非洲儿童的目光去反观中国在维和行动中的大国担当会更真实、亲切,而不是单方面的“自我感动”,并且更让人去回味其间的情感,对表现中国维和军人的大爱担当更有表现力。

中国社会科学院西亚非洲研究所副研究员李玉洁这样评论《阿布尔的孙悟空》的创作立意:“最可贵的是以平视的目光看待中国援助非洲,并不是俯视对方去施舍,而是一种爱与友谊的链接,是人类最本真的善。小说将中国最为熟悉的孙悟空形象与非洲12岁的少年阿布尔链接,让人感受到文化的影响力可以超越国界,中非因爱相连,读完让人动容。”

湖南师范大学文学院教授李红叶评价,《阿布尔的孙悟空》是一个关于和平、温情与成长的故事,以独特的叙事角度、虚实交织的叙事手法和质朴生动的语言,塑造了一系列鲜活的人物形象,展示了中国维和军人的英勇与柔情以及非洲少年儿童的纯真与坚韧,反映了不同民族、不同文化背景下人们共同的价值追求。

始终坚信文字的力量

“我是一名写作者,也是一名教学者,同时我也在努力成为一名文化传播者。但这一切的一切,源于我是一名痴迷的阅读者。”在陈伟军的初中时代,学校老师知道他爱阅读,于是专门给了他一把学校图书室的钥匙,成为了全校唯一一名拥有图书室钥匙的“特权”学生。陈伟军在镇初中并不大的图书室里,如饥似渴地阅读了很多小说,于是心生羡慕,“我既羡慕小说中的那些人物拥有那么多精彩的故事,这些故事是我没有经历过的;但让我更羡慕的是,坐在书桌前创造这些故事的人,我想,当作家写下一行行真诚的文字时,一定是特别幸福的。”

正是阅读让他产生了当作家的渴望,才有了他16岁中学时出版第一本书、20岁加入中国作家协会,至今已出版十二本长篇小说的成绩。陈伟军笔耕不辍,接下来准备创作的选题也已积累了好几个。他说,“我一直要求自己多走、多看、多经历、多创作,渴望提高和升华。我更希望将文字的力量传播给更多的孩子们。”在活动上,陈伟军常常向孩子们分享自己大胆勇敢的追梦历程:中学时写成第一本小说后每天放学打电话向全国各地的出版社联系投稿,在路过当地文联的时候看到“文学”二字觉得亲切而大胆敲门,主动去北方求学的第二天就打车直奔省作家协会敲门自荐。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司