- +1

毕加索:无尽的绘画与赞颂的自由

20世纪的艺术宇宙中群星辉映。

亨利·马蒂斯用鲜明的色彩与形式唤起了生命的喜悦;杰克逊·波洛克用滴画的方式编织出一片个性鲜明的抽象宇宙;弗里达·卡罗用自己的形象对性别、种族和文化进行了深刻解读;马塞尔·杜尚的现成品改变了艺术的定义……

同期的艺术家们接连改变了现代艺术的进程,但巴勃罗·毕加索(Pablo Picasso),依然是20世纪最杰出的艺术家之一,使毕加索与众不同的是他不断革新的杰出天赋。

01.关于毕加索的“一切”

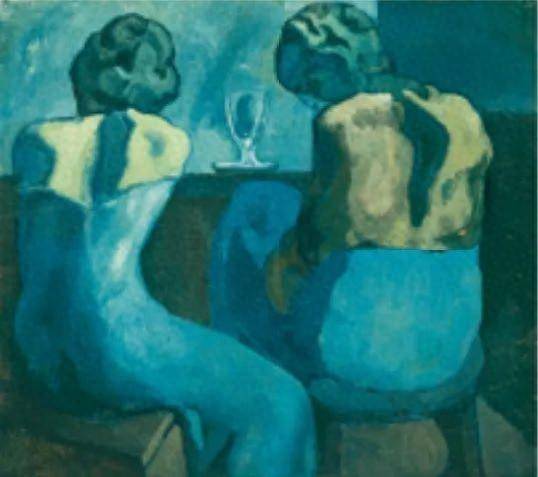

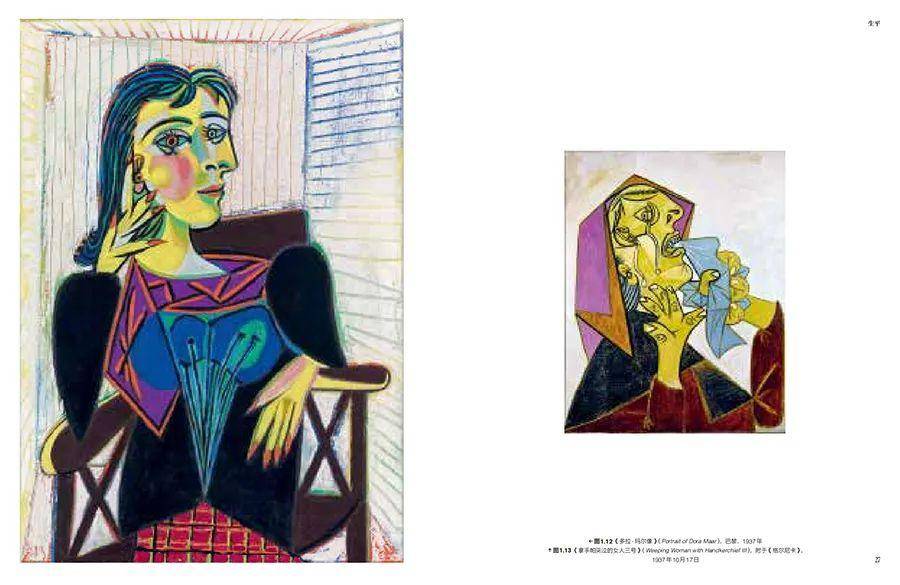

《酒吧里的两个女人》

1902年

《亚威农少女》

巴黎,1907年6月—7月

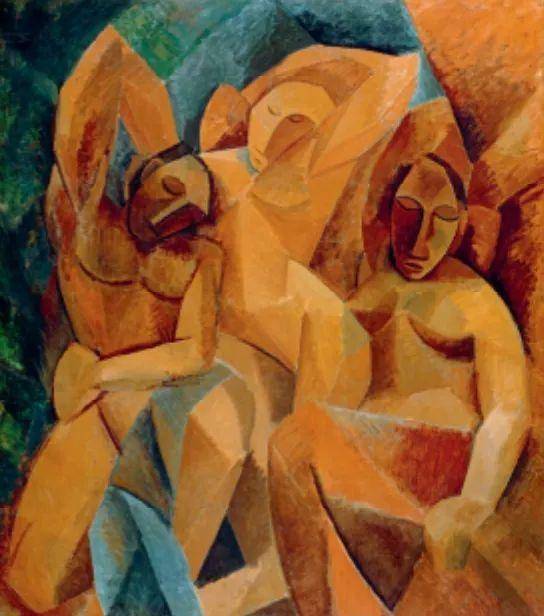

《三个女人》

1908年春

蓝色时期和玫瑰时期的毕加索宛如忧郁的诗人,而在立体主义时期,他摇身一变成为毫无感情的绘图工程师。

《三个音乐家》

枫丹白露,1921年夏

20世纪20年代,毕加索回归古典主义,这一举动震惊了整个先锋派,紧接着他又迅速调转方向,用画笔创作出了前所未见的超现实主义怪物。

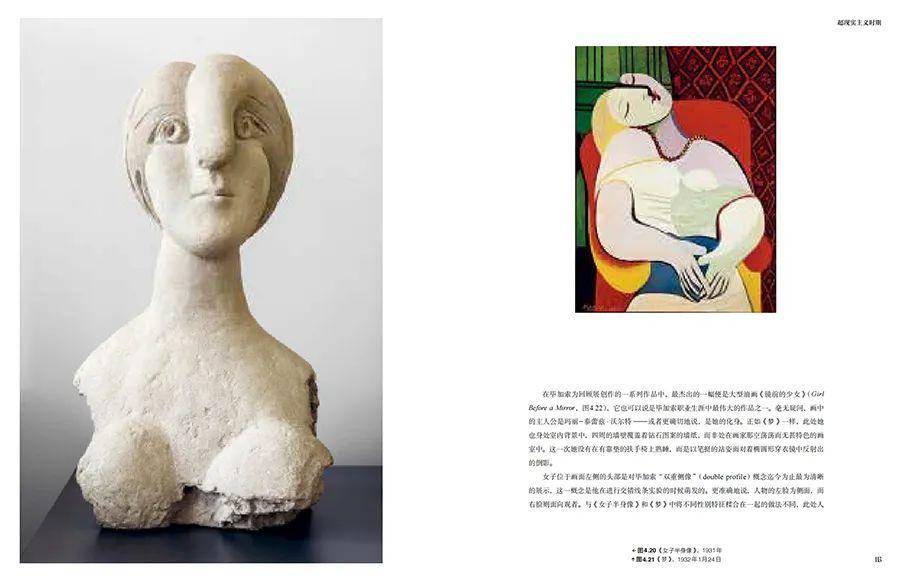

《镜前的少女》

巴黎,1932年3月14日

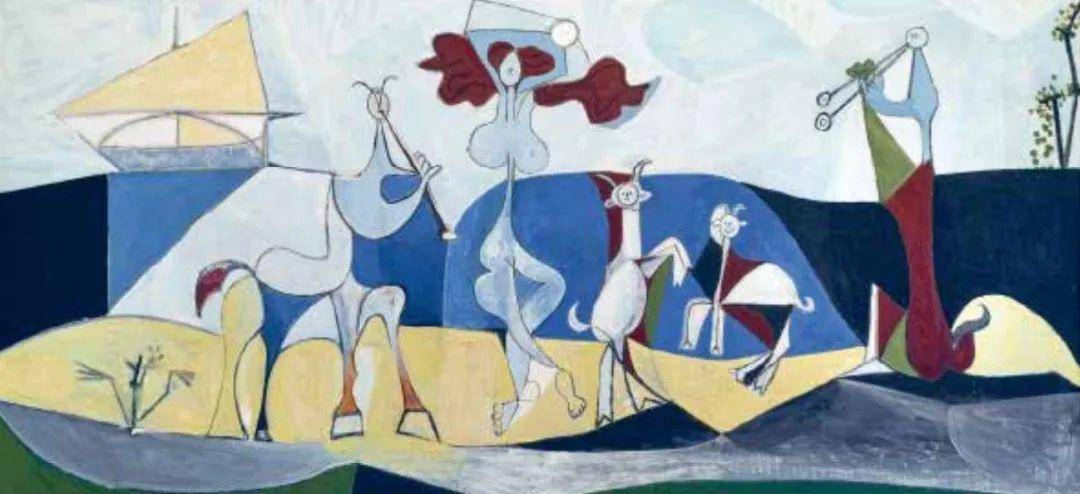

20世纪30年代初,毕加索在一系列绘画和雕塑中对私人欲望进行了探索。1945年后,毕加索以饰有史前装饰的田园牧歌画作赞颂了欧洲的重生,那时的他乐于与早期绘画大师和农场中的动物为伴。

《生命的喜悦》

昂蒂布,1946年

20世纪60年代末,在年届九旬之时,毕加索将自己的画作简化为最基本的图案和色彩,不遗余力地追求童真的简洁。

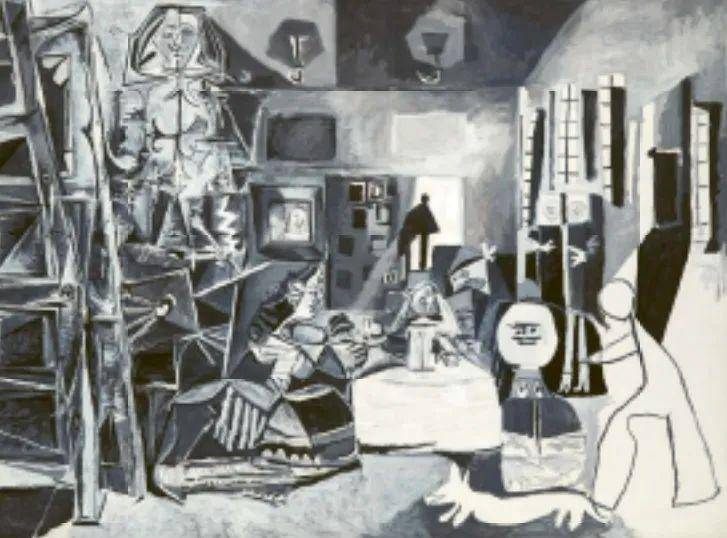

《宫娥》

戛纳,1957年8月17日

对毕加索成就的最佳概括来自德国评论家卡尔·爱因斯坦于1931年发表的一篇文章。

爱因斯坦观察到,毕加索“从不满足于被动的感知”,而是以强大的驱动力主动去改变身体和物品的外观。他的绘画与雕塑作品构成了一个悖论。

一方面,它们那背离传统的外观意味着“现实的死亡”;另一方面,他又将“天马行空的想象”投射到现实世界中,通过对传统的象征物进行替换,为司空见惯的日常体验注入全新的活力。

毕加索的艺术是“意识的不断拓展”。这并非一种个人化的审美体验。通过将现代艺术从文艺复兴传统的桎梏中解放出来,毕加索的艺术“证明了整个人类乃至世界都是靠人们的双手一步步创造而来的”。

正如爱因斯坦总结的那样,“毕加索仿若一个信号,他的存在证明了这个时代可以拥有多少自由”。

02.“沉浸式”毕加索生平艺术展

在毕加索逝世50周年之际,全方位展示毕加索从油画、雕塑、素描到版画,横跨众多领域无与伦比的艺术成就。

毕加索艺术生涯中风格的演变,包括童年经历、蓝色时期、象征主义时期、立体主义时期、古典主义时期....还原了毕加索生活中的标志性事件以及其中视觉语言及叙事对现代艺术的深刻影响。

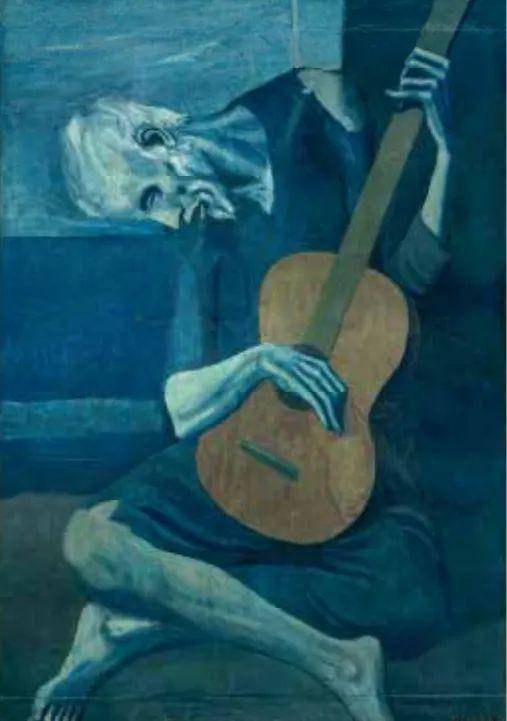

1903年,毕加索笔下的人物变得又高又瘦,四肢和手指都被刻意拉长。毕加索将他的人物扭曲成不对称的姿势,他们肢体的不平衡反映了他们灵魂的失衡。

《老吉他手》

巴塞罗那,1903年—1904年

《老吉他手》是毕加索最著名的作品之一,便呈现了一个扭曲变形的人物,盘着腿,以不舒服的姿势坐在地上,裸露的小腿从撕裂的裤腿中伸出来。他的左臂向上弯曲,手指搭在指板上,垂下的右手则掩住了吉他的音孔。人物头部低垂,闭着双眼,微张着薄薄的嘴唇,他是内在的化身。

毕加索的这幅画成为一则预言,它象征了艺术不仅可以表现世界,还有重塑世界的力量。这幅画就像一块魔法石,将痛苦转化成了艺术。

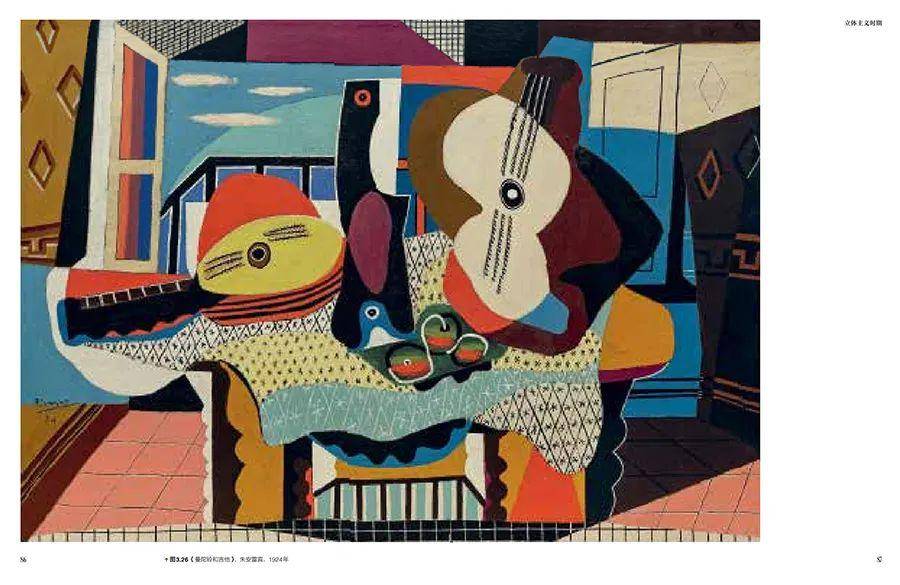

1910年,立体主义进入了一个激进的新阶段。我们通过比较毕加索在那一年以曼陀铃演奏者为题创作的两幅画便能看出风格的变化。

《拿曼陀铃的女孩》

巴黎,1910年春末

《拿曼陀铃的女孩》中的人物虽然也变形成了几何图案,但仍然可以辨认。

画中的模特是范妮·特利尔,她的头部呈长方形,周围饰以曲线。一条模糊的斜线将她的左右脸分开,在靠近观者的一侧可以看到一只几何形状的眼睛。画面中央,人物的手轻抚着曼陀铃扭曲的琴身。右侧,另一只手向上抬起,握住了曼陀铃那修长的琴头。通过添加阴影,两只手臂都表现出圆润的立体感。

这幅画惊人的易懂性可能会分散观者的注意力,让他们忽视毕加索在表现人物时发生的革命性变化。

《拿曼陀铃的女孩》中的人物打破了身体的“闭合结构”:她呈现出开放的形状,不同几何平面间有明显的空隙。在左侧背景中,对角线结构已经被横线和竖线构成的网格所取代(经核实,这些网格表现的是靠在毕加索画室墙上的空画框)。

毕加索的笔触异常细腻,在浅淡的底色上铺上了一层层半透明的绿色和棕色。构成人物的浅色几何面在背景深色几何面的衬托下显得格外引人注目。

《拿曼陀铃的女孩》中左侧显眼的正交网格后来又出现在了1910年夏天的《拿曼陀铃的女人》中。

《拿曼陀铃的女人》

1910年夏

画面中央,网格引导着各个平面的前凸和后缩;在其他区域,它看起来就像在人物身后支起了一台脚手架。

尽管《拿曼陀铃的女人》十分抽象,但通过与《拿曼陀铃的女孩》进行比较,我们仍可以一窥其最初的设计思路:画面底部有一个圆弧,上面有一条深色的对角线,这便是之前那幅画中的曼陀铃,只是变得更加抽象。

实际上,我们很难对《拿曼陀铃的女人》中的不同几何面进行解读,判断它们究竟是实体还是空白。构成人物身体的几何面像打开的百叶窗一样向内或向外翻折,让周围的空气在其中自由流动。

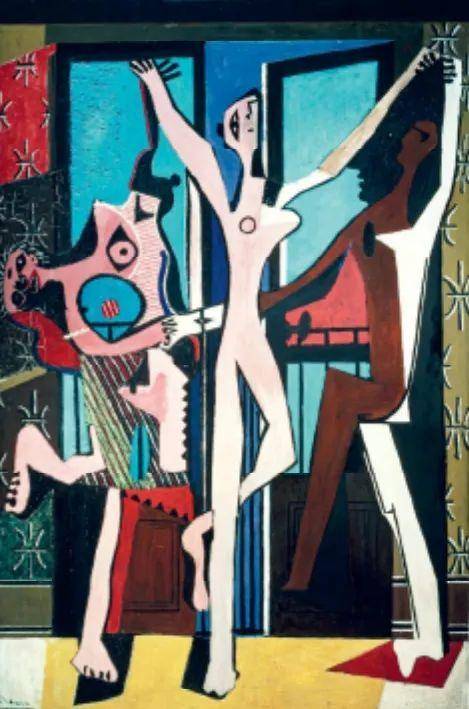

两侧饰有花纹墙纸的落地窗朝向阳台和明亮的蓝天,房间被三个疯狂跳舞的女子所占据。

《三个舞者》

1925年

在最初版的《三个舞者》中,三个人物模仿了美惠三女神。毕加索让中间的舞者张开双臂,摆出欢快的姿势;两边的舞者则握住了她高举的双手。中心人物呈扁平的长条状,四肢和头如分叉般从躯干伸出。左右两侧的舞者站得笔直,与中间的舞者风格相同。

在反复思量后,毕加索认为这样对称的构图太过呆板。于是他重画了左侧的人物,将其身体向后弯曲,其姿态就像之前习作中的蒙特卡洛舞者一样,并为她添上了一副面具般的花哨面孔。

这样一来,习作中那位狂热的舞者变成了恶魔;平静的表演也变成了疯狂的酒神仪式。画面右上方的窗户里呈现了一个巨大的阴影,仿佛一位神祇正注视着为他举行的祭祀。

《三个舞者》一经完成,便成了新兴的超现实主义的标志。

1921年,毕加索创作了氛围宁静的油画《泉》,人物四肢硕大,却有着一颗古典雕塑般的小脑袋。

《泉》

1921年

这幅画似乎是一首表达女性滋养之恩的赞美诗,滋养的对象可以是孩子,也可以是男人。

画中水罐的象征意义十分模糊。在毕加索的绘画和雕塑中,花瓶和水罐通常充当女性身体的替身。也许此处的水罐应该被视为一种不分性别的精神寄托的象征。

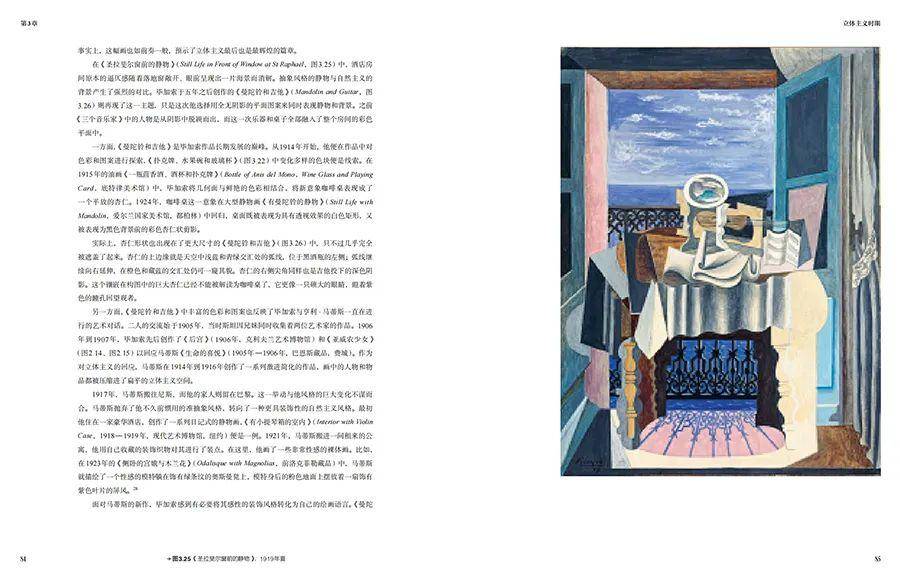

直到1936年,毕加索的艺术从未沾染政治。他因年轻时在巴塞罗那参加无政府主义运动而在法国警方留下了一份案底,然而成名后的他却拒绝加入安德烈·布勒东及超现实主义者的运动。

1936年春天,随着人民阵线在法国和西班牙的选举中取得胜利,毕加索终于结束了在异乡的漂泊。他获得法国新政府的委托,为罗曼·罗兰的戏剧《七月十四日》设计舞台背景,以纪念法国大革命。

《格尔尼卡》

巴黎,1937年5月1日—6月4日

1937年春天,西班牙共和政府委托毕加索为巴黎世界博览会的西班牙馆创作一幅壁画。就此,20世纪最为杰出的政治题材画作《格尔尼卡》诞生。

节选自——《毕加索:艺术生涯与作品精选》

[英]佩佩·卡梅尔 / 著

由康鹏 / 译

华中科技大学出版社-有书至美

2024年1月 / 出版

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司