- 15

- +1168

专访|石川:新配沪语版《乌鸦与麻雀》的焕新与重制

在第26届上海国际电影节上,新增了一个题为“城市·光影”的特别展映单元,里面包括9部不同时期的上海电影,以此纪念新中国成立暨上海解放75周年。其中就有问世于1949年的经典影片《乌鸦与麻雀》。但这不是一次简单的旧片重映,而是对影片进行了焕新制作——不仅对画面进行了2K修复,同时也在一众当代上海影人的集体加持下,为其重新制作了一个特殊的沪语配音版。

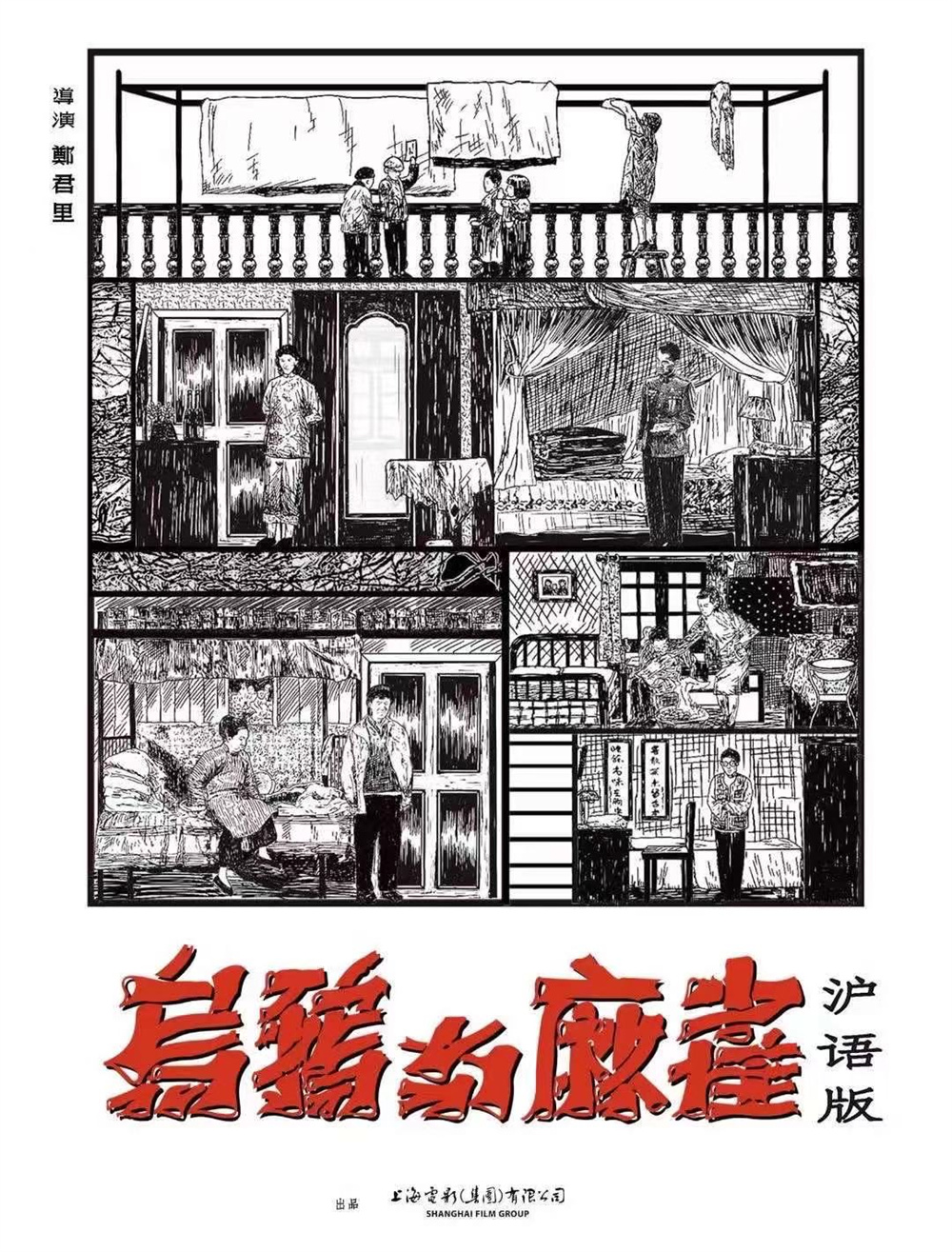

新配沪语版《乌鸦与麻雀》海报

对经典影片的修复焕新,国际有一个原则性共识,即所谓“修旧如旧”。一般情况下,对旧片的修复都要尽可能还原它的原始面貌,而非用今天的技术优势对原片进行过度的人为干预。但另一方面,修复经典的目的,是能让它重新被今天的观众所接受和喜爱。所以在“修旧如旧”基础上,也必须使其满足今天的放映条件,适应当下观众的习惯和胃口。比如,在保留胶片质感的同时,还要根据今天的放映技术,对画质进行必要的完善和提升,将原片的单声道音轨,转换成为当下影院普遍采用的杜比立体声效。总之一句话,既要修旧如旧,又要弥合老片与当代观众的距离。这种焕新和重生,如同一座跨越岁月沟壑的桥梁,让经典重回人们的视野,让老影片被赋予新的人文和艺术价值。

这次为《乌鸦与麻雀》重配沪语版,就是这样一次经典的焕新与重生。本届上海国际电影节分别在6月18日、21日为新配沪语版《乌鸦与麻雀》排定了两场放映,受到了影迷和观众的热烈欢迎。

近日,此次《乌鸦与麻雀》沪语版的策划者之一、上海戏剧学院教授石川,接受了澎湃新闻记者的专访,首次为我们披露这部经典影片焕新与重制的幕后故事。

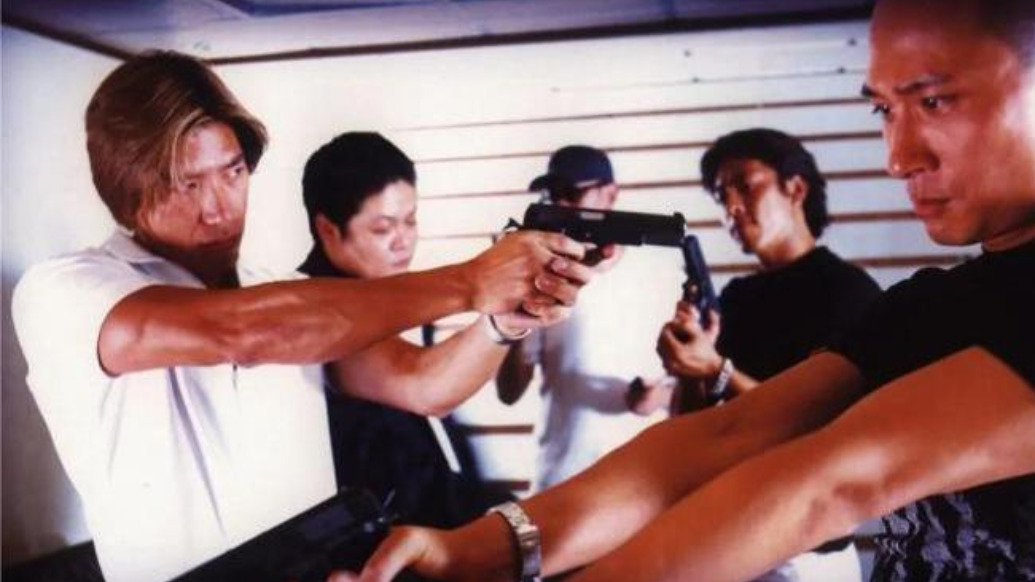

石川(左一)与刘风、乔榛、钱程、郑大里、印明珠等在录音棚中。本文图片由受访者提供。

【口述】

向老一代上海影人的集体致敬

最早产生为《乌鸦与麻雀》重配一个沪语版的念头,大约是三四年前。我就和本片导演郑君里的儿子郑大里老师,专程去拜访了上海电影译制厂的刘风厂长,一起探讨了重新配音的可行性。2024年,恰逢中华人民共和国成立75周年和上海解放75周年,同时又是上海电影制片厂建厂75周年,是一个极佳的窗口期,我们就下了决心,要把这件事做成。于是,在2023年秋季,我们就开始了筹备工作。

刚好,郑大里有两位好友,叶梅和印明珠女士,她们都是文化公益活动的积极参与者,又都是资深影迷,觉得这事很有意义,愿意施以援手。经过商量,最后由印明珠女士以“上海利洋国际货运代理有限公司”的名义,向上海市教育发展基金会捐赠了一笔资金,在基金会下设立“郑君里电影公益专项基金”,专门用于《乌鸦与麻雀》沪语版的制作。但这笔费用仅限于制作成本,属于非营利性的公益文化支出。所以我们整个制作团队都是以零酬金的方式参与进来的。

去年11月下旬,我在一次活动上遇到上影集团党委书记、董事长王健儿。闲聊中,我把这件事告诉了他,没想到王董事长态度非常积极,当即表示这是一件大好事,上影集团应该给予大力支持。后来上影有关领导还专门召开过两次项目推进会,对配音做出了具体规划和布置。今年年初,《乌鸦与麻雀》沪语配音项目正式开始启动。

2018年,我们曾为谢晋导演的经典喜剧片《大李小李和老李》制作过一个沪语配音版。这次《乌鸦与麻雀》的团队,几乎就是上次的原班人马,制作基地也是在上海电影译制厂。因为有上次的经验,这次合作就非常顺利。我看刘风厂长从头到尾一副笃悠悠的样子,好像一切都尽在掌握,每项工作都安排得井井有条。

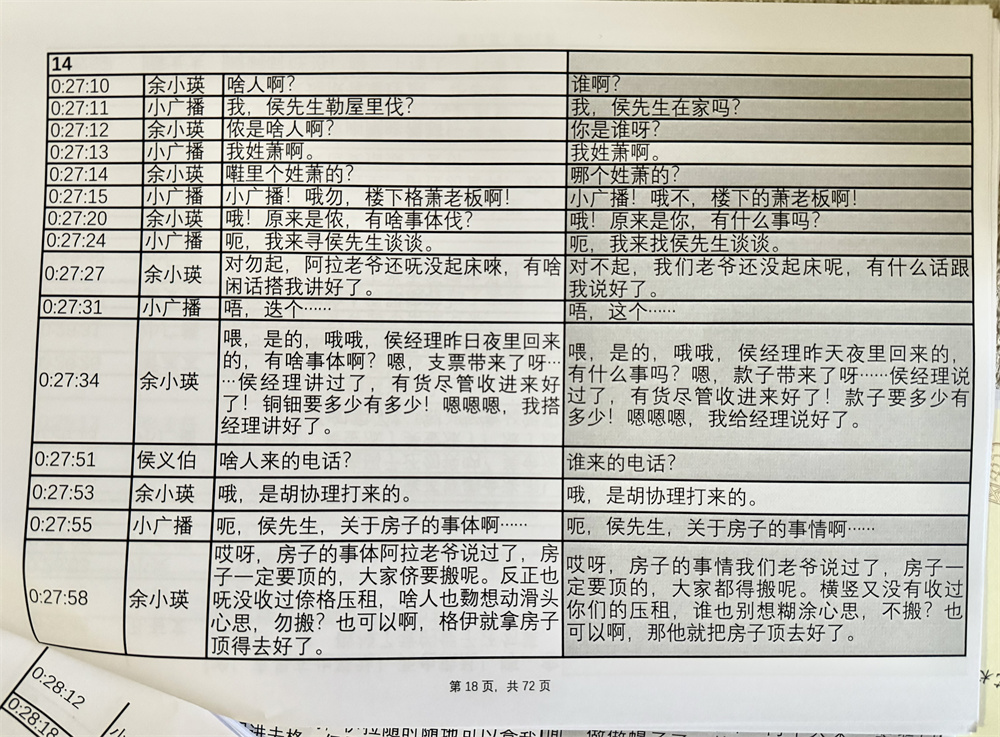

今年年初,第一步先要整理剧本,就是把原来普通话的对白“翻译”成上海话。但这个“翻译”还不能用今天的上海话,而是要鲜明地体现出1949年前后沪语口语的特点,这就有了相当的难度。这项工作是由著名滑稽艺术家钱程亲自担纲完成的。比如普通话“胡说”,上海话要说“瞎讲”;普通话说“搬家”,上海话说“搬场”;普通话说“寂寞死了”,上海话说“厌气煞忒”;“南京的人(指南京国民政府)都偷着溜了”,上海话说“南京的人侪偷偷滑脚叻!”等等不一而足。他动作飞快,只用了两个礼拜,就把全部对白整理完毕。

上海话与普通话对照台本

然后就是团队分工,比如总导演还是请来德高望重的配音艺术大师乔榛亲自出马,钱程协助他担任方言指导。事实上,他俩就是整个配音录制主脑。乔榛老师除了担任总导演以外,还亲自为魏鹤龄扮演的报馆校对孔有文配音。钱程老师呢,要整理剧本、担任方言指导,还要为赵丹扮演的小广播配音。几年前,他在同名方言舞台剧中扮演的,正是小广播这个角色。这次由他来为赵丹配音,简直再合适不过了。

知名配音演员乔榛担任新配沪语版《乌鸦与麻雀》总导演,并为片中人物配音。

乔、钱两位老法师,并不像别的配音演员那样都有专门的、完整的配音时间。他们除了在导播台担任导演和语言指导之外,自己配音只能化整为零、见缝插针。

特别是钱程老师,简直成了一个“百搭龙套帝”。那些只有一两句台词的小角色,如果找不到合适的配音演员,差不多都是由他来上阵替补的。我看他在录音棚里变换着各种嗓音,手舞足蹈地为各色人物配音的样子,心里常常感到又是敬佩又心疼。

乔榛老师年逾八旬,且腿脚不良于行,依然每天按时由夫人推着轮椅来到录音棚。有时是坐在导播台指导别人配音,有时又要进入录音棚为自己的角色配音。中午休息,就和夫人一起在录音棚外的大堂里扒拉两口盒饭。这种兢兢业业的创作状态,真的让我们晚辈自愧弗如。

还有热心资助配音项目的叶梅和印明珠两位女士,也都以各自的方式参与进来。叶梅的女儿洪海玲,早年在美国学习音乐作曲,这次也自告奋勇来为影片重新制作了片头和片尾曲。既保留了原作的底色,又在配器、音色上修正了原作的简陋和不足。出资人印明珠女士,自小就是文艺爱好者,这次也亲自披挂上阵,把自己的配音“处女秀”献给了剧情中的“女客”一角。

配音选角背后的几项特殊考量

既然是要向老一代影人表达致敬,那在确定配音演员人选上,就不得不做一些特殊的考量和设计。比如几位主演,赵丹、吴茵、孙道临、上官云珠、魏鹤龄、黄宗英、李天济、王蓓……都是那个时代上海电影的代表性人物,在配音选角上必须慎之又慎。配音者既要考虑外形、声线与演员本人贴近,还要考虑他(她)们的演技与沪语表达能力。

好在这几年的沪语影视作品,比如《繁花》《爱情神话》,为我们提供很好的范例,从中就能发现不少能用沪语演戏的优秀演员,像胡歌、陈龙、张芝华、周野芒、倪虹洁、陈国庆等等。

比如胡歌,外形和声线,是不是和孙道临扮演的华先生有几分神似?还有倪虹洁,她在《爱情神话》中扮演的格洛瑞亚,嗲声嗲气的样子,和黄宗英扮演的余小瑛也很贴切。王蓓演小阿妹时只有18岁,嗓音甜美、清澈透亮。此前为《大李小李和老李》配音时,我们曾请过沪剧名角茅善玉。那时就发现,她的嗓音甜美而清澈,听上去要比实际年龄年轻得多。这次小阿妹的配音,自然就又想到了她。

演员胡歌在给片中角色华洁之(孙道临 饰)配音

演员倪虹洁在给片中人物余小瑛(黄宗英 饰)配音

陈龙在配音间

还有几个演了小配角的大演员。比如演流氓的章志直、演校长的李保罗,还有客串医生的石灵,他们都是上海电影界鼎鼎大名的老前辈,绝不能随随便便找个人来为他们配音。即便都是些小角色,也要请出重量级的大咖来加盟。比如,为李保罗配音的,是著名导演张建亚,为石灵配音的是青年导演吴天戈。章志直的配音,则是由刘风厂长亲自担纲。他是东北人,但在上海生活了几十年,也能轻轻松松讲出一口“洋泾浜”的上海话。

配音演员的第三类,是上海的“影二代”。比如导演郑君里的儿子郑大里配了“看房人”、上影厂老厂长徐桑楚的女婿许朋乐配了“国防部厅长”;还有张瑞芳、吴贻弓、黄蜀芹等名家的后代,郑大圣、吴天戈、朱枫……也都在沪语版中配了几个路人甲、路人乙的小角色。不管他们配的是谁,只要参加进来,就必然会在他们与他们的长辈,在过去与现在,历史与当代之间,建立起来一种特殊的精神联系。

最后,我们还邀请了几个在自媒体上宣传推广上海方言和地方文化的网红博主参加了配音,比如“常住在上海的老北京”Fu大爷(于夫),还有上海方言搞笑博主G僧东(钱圣东)。邀请他们的目的,是想经由他们之手,让今天的年轻人以他们熟悉、喜爱的方式,重新去发现经典的底蕴和魅力。

沪语配音是用方言重塑角色和他们的生活

记得配音开始之初,北京电影学院一位教授大概是听到了什么消息,给我写私信说,“水至清则无鱼”,你们千万不要把上海话理解得太过整齐划一,最好有些南腔北调,带有不同方言的口音,这才是那个年代上海话的真面目。这位教授是上海人,他的意见提得十分中肯、一语中的。

事实上,这也是我们配音团队对七八十年前上海方言的一种理解,所谓“五方杂处”的生活环境,造就了沪语方言的驳杂和包容。那是一种富有“洋泾浜”特质的方言,上海话中要带上一点宁波腔、苏州腔、扬州腔……特别是像《乌鸦与麻雀》这种表现上海小市民市井里巷生活的剧情,只有南腔北调、乡音俚语才接地气。如果人人都说一口标准沪语,反而会显得刻板和虚假。

这一点,在小广播身上体现的比较明显。在普通话版本中,他又是唱越剧,又是模仿“蒋总裁”的奉化口音,又是用沪语大呼小叫“我发财了”,还会用苏北话骂人……赵丹用这种多变的语言,将小人物挣扎求生又自得其乐的多面个性,塑造得淋漓尽致。但却为钱程的配音增加了难度。不过这些在他眼里,似乎也算不上什么难题。不管是“越剧”、“训话”,还是“大呼小叫”、“骂人”都能被他精准拿捏。特别是小广播用苏北话骂猴子那一句“你是块什么东西”!更是若有神助,直接让我们在录音棚外的一群人也跟着破防,笑得直不起腰来。

还有张芝华老师配的萧太太,可谓是角色灵魂附体。她总共有一百八十多句台词,原定一个下午就要录完。没想到张芝华老师要一个字、一句话地硬抠,最后总共录了三整天才肯罢休。萧太太有一场哭戏,芝华老师原本情绪饱满,一条就过。但她自己不满意,觉得气息不对,换气没跟上角色的节奏,要求导演再录一条,直到把气息与角色对应到分毫不差为止。

上官云珠扮演的华太太,一开始,我们设想她说话可以带一点软糯的苏州腔。乔榛老师很赞同这一思路,就特地介绍了苏州籍演员韩雪来为上官配音。结果没想到,韩雪能说一口非常地道的上海话,苏州口音反而不那么明显。

后来,为了加强这种“洋泾浜”的效果,钱程老师特意邀请了滑稽艺术家阿庆(陈国庆)老师来客串,为各色连名字也没有的路人甲配音,就像麻将牌里的“听用”,缺哪补哪。比如挤在人群里扎金子的小老板,张嘴一口苏北话。弄堂里收旧报纸的小贩,吆喝里带有一点宁波腔。

这中间,最难得的要数“80年前的上海话”了。比如小广播夫妇把孙道临演的华先生称为“书呆子”。沪语剧本里写的也是“书呆子”三个字。到张芝华老师嘴里,“书呆子”却成了“司笃头”。这是老派上海话的一种说法。张芝华老师以前从她妈妈嘴里经常听到,这次就顺便用到了角色身上。还有“盘尼西林”,余小瑛和闺蜜打闹时,把它说成了“盼你死人”。这两个词儿,普通话里八竿子都打不到一块,但在上海话里,却成了话里有话的“谐音梗”。

今年6月初,沪语版配音混录完成之后,译制厂还贴心地为部分上海“影二代”单独安排了一场内部放映,把赵丹、黄宗英、魏鹤龄、吴茵、孙道临、上官云珠、李保罗等一应主创的后代都请到了放映现场。放映结束后,人们抑制不住激动和雀跃的心情,在放映间里七嘴八舌地议论起来。赵丹、黄宗英的儿子赵佐、孙道临的女儿孙庆原,都对沪语版配音表达了高度赞赏。孙庆原还一再拜托我们,一定要帮她转达对胡歌的感谢。吴茵的女儿说,怎么感觉张芝华的声音跟妈妈这么像,跟她自己平时说话反而不大一样了。魏鹤龄的儿子、女儿也感叹说,父亲魏鹤龄演孔有文的时候,也不过才刚刚40岁,在年龄上与角色还是有不小的距离,但乔榛老师的配音,却把这种距离给消除了,为角色赋予了一种更为沧桑的音质,甚至比父亲的原声更符合角色的气质。

郑君里导演的儿子郑大里,是2024年4月23日这天来到录音棚为角色配音的。记得那天他在微信群里写下了一句满含深情的话:“今天是《乌鸦与麻雀》沪语版录制的最后一天,下午一点正式开始”。“冥冥之中把我安排在今天,似有深意,永志难忘。”原来,55年前的4月23日,正是郑君里导演与世长辞的日子。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司