- +1

新喀里多尼亚危机:“后帝国时代”的法国如何自我解套?

2024年5月中旬,因为选举制度改革引发争议,法国的海外领地新喀里多尼亚爆发三十多年来最严重的暴乱,造成至少9人死亡(包括两名宪兵)。事态之严重,曾迫使总统马克龙亲自飞赴当地“灭火”,允诺通过政治协商和对话来化解紧张局势。虽然到五月底,当地事态逐渐平息,紧急状态也得以解除,但这只是一种“脆弱的平静”。到了六月中下旬,多名独立运动领导人因为涉嫌鼓动暴乱而被捕,并被押解到法国本土拘留,此举颇有“秋后算账”的意味,在岛内再度激化了局势,骚乱势头死灰复燃。

当地时间2024年5月18日,法属新喀里多尼亚持续骚乱,民众走过设置的路障的街道。

从更广泛意义上说,新喀里多尼亚的未来何去何从,如今再度成为一个悬而未决的问题。自1988年“马提尼翁协议”(Accords de Matignon)和1998年“努美阿协议”(Accord de Nouméa)所确立的和平自决框架,仿佛一个被不断压缩的弹簧,在走到最后、将要一锤定音的时候,面临着激烈反弹。

来自太平洋上的遥远警报声,提醒人们法国并不是一个简单的欧陆国家,它继承了殖民时代的众多遗产,这些遗产并没有因为20世纪后半叶的“去殖民化”运动、尤其是阿尔及利亚问题的解决而一夜归零。它给法国带来了丰厚收益,同时也持续地造就了法国所面临的“后帝国时代”独特困境。

新喀里多尼亚的乱局,事实上并不是孤例,今年以来,法国的其他海外领地如瓜德鲁普、马约特等地也先后出现局势动荡。在前者,由于犯罪泛滥,当局被迫在首府针对未成年人实施宵禁;在后者,由于非法移民大量涌入导致治安恶化,法国已多次采取“清场”行动,但效果始终有限,同样对族群冲突局面束手无策。

然而,我们也不必用隔岸观火的心态,嘲笑这个老牌殖民帝国的窘困,因为类似问题事实上存在于所有幅员辽阔、民族众多的昔日帝国继承者之中。只不过有些国家意识到这种“帝国之后”的难题,或主动、或被动地发挥“统治的技艺”,寻求走出困境的最佳方案,有些国家仍然沉醉在开疆拓土、“人滚地留”的旧日帝国迷梦之中。这种好大喜功的迷梦固然可以凭借武力一时得逞,但假以时日,恐怕会遭遇更加猛烈的反噬。相比之下,将问题摆在桌面上谈,或许短期之内火药味十足,但长期来看才有和平转轨、自我解套的希望。

当地时间2024年5月16日,法属新喀里多尼亚,停车场里被烧毁的汽车。

新喀里多尼亚:历史背景与现实出路

法国人往往自称为“六边形国家”,这指的是从大西洋到地中海、从英吉利海峡到阿尔卑斯山、从比利牛斯山到莱茵河之间的六边形区域。但事实上,除了这个“本土法国”之外,还存在着一个“海外法国”,包括瓜德鲁普、马提尼克、法属圭亚那、留尼汪、马约特、圣巴泰勒米、圣马丁、克利珀顿、瓦利斯和富图纳、圣皮埃尔和密克隆、法属波利尼西亚、新喀里多尼亚、法属南部和南极领地等一共13处海外领土。因此确切说来,法国不仅仅是一个“欧陆国家”,也是一个“全球国家”,在非洲、美洲、大洋洲和南极洲均有立足之地,并因此获得了巨大的战略利益(例如在法属波利尼西亚进行核试验)和经济利益(例如各地专属经济区)。

在所有这些海外领土中,位于大洋洲的新喀里多尼亚岛属距离法国本土最远之列(约16740公里)。1774年英国探险家詹姆斯·库克发现该岛,并以苏格兰的拉丁语名称“喀里多尼亚”来为此地命名。1853年,新喀里多尼亚成为法国殖民地。从同一时期起,来自英法意等国的欧洲人开始向此地殖民,其中除大批罪犯之外,也包括在国内生计无着的下层民众、以及因宗教原因背井离乡的少数派群体等。

新喀里多尼亚分为南部省、北部省和洛亚蒂群岛省,首府为努美阿(Nouméa)。目前岛上人口约27万,其原住民(美拉尼西亚人的一个分支)被称为卡纳克人(kanak)——资深足球迷可能还记得1998年为法国捧回大力神杯的那届功勋球员中,有个一头小辫、球风彪悍的卡伦布(Christian Karembeu),这便是卡纳克族群能够被世界所瞩目的为数不多的高光人物之一。

在新喀里多尼亚的总人口中,卡纳克人约占四成,但在北部省和洛亚蒂群岛省占据显著优势。这种人口分布也同时伴随着地域和观念上的分裂态势:细长如蚕的新喀里多尼亚岛被拦腰一分为二:欧洲移民占据主体、经济上更加富庶的南部省(包括首府努美阿在内)倾向留在法国版图内,而卡纳克人聚居、经济上处于更不利境况的北部省和群岛省则倾向独立。

卡纳克人与欧洲移民的冲突,并非始自今日,而是一个历史遗留难题:在19世纪中期欧洲人开始向新喀里多尼亚大规模移民之后不久,卡纳克人就曾经因为不满欧洲移民侵吞土地、滥征劳力,于1878年掀起一场声势浩大的起义,两方都蒙受了惨重伤亡。一战期间的1917年,新喀里多尼亚又爆发一系列规模较小的骚乱。而从1960年代末期开始(其中不乏1968年学运影响的因素),卡纳克人的独立意识再度高涨,出现了“红头巾”和“1878年团体”等分离主义组织。这些组织逐渐汇聚,于1979年建立了“独立阵线”。而几乎与此同时,忠于法国的移民群体也建立了“喀里多尼亚留在共和国联盟”(RPCR)。两大阵营进入成建制对抗的阶段。

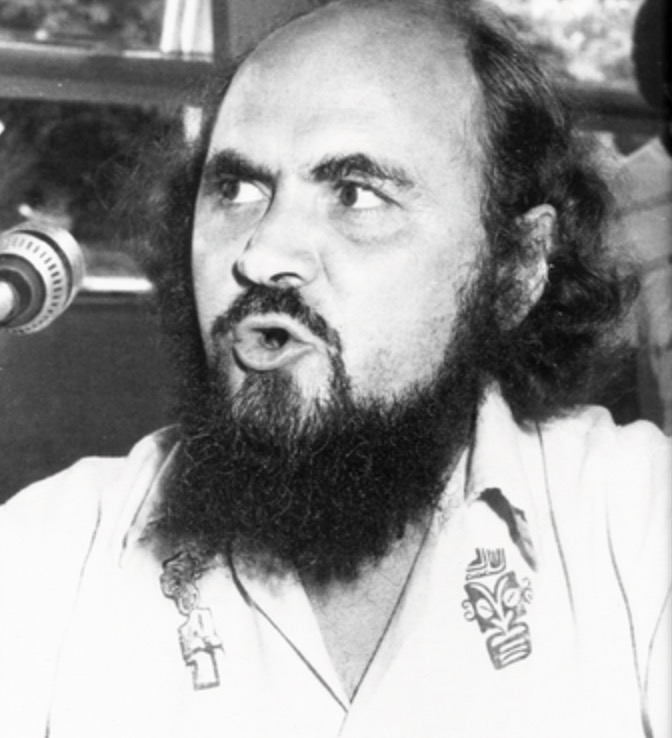

德克莱尔克(Pierre Declercq)

1981年,卡纳克独立运动领导人之一德克莱尔克(Pierre Declercq)遇刺身亡,拉开了一段动荡时期的序幕。1984年,“独立阵线”解散,并重组为“卡纳克与社会主义全国解放阵线”(FLNKS),其路线进一步激进化。在1984到1988年间,新喀里多尼亚爆发了一连串冲突事件,独派和统派各自建立了民兵和媒体,彼此动用暴力手段,互有人员伤亡,多名独派领袖及其家人在冲突中丧生,整个新喀里多尼亚陷入“准内战”的局面。

为了走出困境,当时的法国社会党政府在总理法比尤斯和新喀里多尼亚事务部长皮萨尼(Edgard Pisani)的推动下,提出了“法比尤斯-皮萨尼地位”作为解决方案,试图赋予新喀里多尼亚更多自治权。但在1986年的法国议会选举中,右派获得多数,这不仅导致在国内政治中出现了著名的“左右共治”,也连带影响到海外政策。随后上台的希拉克总理的态度变得强硬,新提出的“庞斯一号地位”在此前“法比尤斯-皮萨尼地位”基础上有所降级,而且计划将随后进行的地方公投门槛限定在仅居住三年即获得投票资格(FLNKS要求仅卡纳克人有投票权)。在这一背景下,法国政府于1987年9月在新喀里多尼亚举行自决公投,但FLNKS予以抵制。最终,这场公投以高达98.3%的赞成比例留在法国,但由于独派的抵制,导致缺乏实质意义。

1987年公投之后,右派政府放软身段,提出了“庞斯二号地位”,对地方行政机构进行改革,加大自治力度。但独派对此并不买账,与此同时,首府郊区一名卡纳克少年被宪兵开枪打死,再度激化了局势。1988年四五月间,暴力冲突达到了顶点:4月22日,独派分子攻击了乌维亚岛(Ouvéa)的宪兵队,导致四名宪兵死亡,27人被扣作人质。独派提出废除地区选举结果、从岛上撤出宪兵队等诉求,双方未能达成一致,5月5日,法国当局发动强攻,19名独派分子丧生,宪警方面也有两人死亡。

乌维亚岛的悲剧正好发生在1988年大选期间,它不仅让统独双方看到了暴力的可怕前景,而且也促使连任的密特朗总统尽快采取行动。与此同时,由于议会选举中重新获得多数,社会党政府摆脱了“左右共治”,赢得了更大的转圜余地。6月26日,统独两派和法国政府签署了“马提尼翁协议”,并由8月19日的“乌蒂诺协议”加以补充,随后由同年11月的全法范围公投所批准。相关协议旨在在不同族群之间公平分配权力,扩大自治权,推行减轻不平等的经济政策来促进就业和改善基础设施,并在十年后组织公投。

作为双方妥协的产物,“马提尼翁协议”结束了持续多年的混乱和暴力局面(包括对立族群和宪警在内,整个1980年代的暴力冲突导致近百人死亡)。然而,它作为妥协方案,注定无法让每一方都心满意足。尽管在公投中,无论是在全法还是喀岛范围,协议都获得多数赞成,但在统派占据主导地位的南部省,高达67%的选民投票反对;而在独立派这一边,这场妥协也令激进分子甚为不满。协议签署还不到一年,在独立运动中享有卓著声誉、曾一度出任卡纳克临时独立政府领导人的蒂比奥( Jean-Marie Tjibaou)就被一名激进独立分子刺杀身亡。当对立双方领导人审时度势、秉持理性,找到一条制度性解决出路、将局势从全面内战边缘拉回来之后,当事人却以自己的生命献祭,成为这段混乱年代的一出悲剧。

三次公投,以及……第四次?

在1988年“马蒂尼翁协议”的框架下,喀岛对立双方经过多年谈判,于1998年签署“努美阿协议”。据此,法国政府在当地保留国防、安全、司法和货币领域等主权职能,而将除此以外的其他管理职能移交给地方政府,而且这种权力转移是“不可逆”的,换句话说,中央政府不能随心所欲地收回已经转让给这个万里之外岛屿的权能,如果要采取“倒退”措施,必须同时经过公投批准和修宪程序。

“努美阿协议”确立了公投“三步走”的框架,规定在2014年到2018年间举行第一次公投,就“是否希望新喀里多尼亚实现完全主权并独立”来向选民征求意见,如果第一次公投的结果是否定的,随后还可以举行第二次公投;倘若仍然被否决,那么将举行第三次、也是最后一次公投,来决定这个岛屿的最终命运。

2018年11月4日,新喀里多尼亚举行第一次独立公投,结果显示反对票比例占到56.67%;在2020年10月4日的第二次公投中,反对票比例略有下降,但仍占53.3%,独立动议再度被否决;2021年12月21日的第三次公投中,独派予以抵制,理由是新冠疫情仍然肆虐,卡纳克族群需要更多时间来哀悼亲人,但统派则认为是前者已经预见到这一次公投很可能仍将以失败告终,因此使出缓兵之计。由于抵制因素的存在,此次公投导致赞成独立的比例仅有3.5%,反对票则高达96.5%,几乎是1987年自决公投的翻版。

当地时间2018年10月30日,法属新喀里多尼亚,市民身穿传统服装,要求新喀里多尼亚脱离法国独立。

根据“马提尼翁协议”和“努美阿协议”,新喀里多尼亚实行“特别选民团体”制度。具体而言,在全国性的总统和议会选举以及欧洲议会选举中,当地所有的成年选民均可投票,在这一点上与法国本土并无二致,但在事关本地的省级选举中,只有卡纳克人和1998年时已经定居在当地的欧洲移民(及其子女)有权投票。

按照原本设想,在“努美阿协议”之后,统独双方应当和中央政府一道,协商出未来制度演进的方向,但双方在这一问题上始终无法达成一致,于是“努美阿协议”所规定的“特别选民团体”制度便一直维持下来。但随着时间推移,这个问题愈发严重,当年被排斥在“特别选民团体”门槛之外的欧洲移民,在当地生活多年时间,却一直未能获得对本地事务的发言权。根据法国官方2023年的统计,有42596名选民有权在全国性选举中投票,却无权在地方性选举中发声,这部分人大约占到当地成年公民的20%之多。

面对这种显著的失衡现象,喀岛统派和法国政府认为选举资格标准必须进行修改,于是政府提出一项宪法修正案,计划将出生在喀岛或者已经在当地生活超过十年,并且已在全国性选举名单登记在册的移民纳入到选民团体中,这意味着将在原有的“特别选民团体”中增加大约2.5万名新选民。

相关宪法修正案于4月2日得到参议院批准,5月15日又在国民议会(众议院)通过。马克龙原计划在6月中旬召开议会两院全会,完成全部修宪程序。正是在这个节骨眼上,爆发了今年5月的大规模暴力冲突。因为卡纳克人看到,一旦修宪完成,这2.5万新选民(其中绝大部分倾向留法)汇入全体选民之中,原本就岌岌可危的通过公投实现独立路径,将会被彻底堵死。

值得注意的是,马克龙为了平息局势,表示可以动用国家元首权力发动公投,这意味着将突破“努美阿协议”所规定的“三次公投”框架,将举行第四次公投来“一锤定音”。然而发动公投远比解散议会、提前大选要来得复杂,它本身不是简单地涉及说“是”或者说“否”的问题,涉及统独双方如何完成复杂的政治博弈,为新的公投划出共同底线,否则一旦独派再度抵制,局面将不可避免地重新陷入到死胡同中。

两种“帝国”话语

经历过两次世界大战和去殖民化运动的洗礼之后,在当下无论中西语境中,“帝国”似乎都已经成了一个恶名昭彰的词汇,往往同“暴力”、“霸权”、“奴役”等恶行联系在一起。中国人耳熟能详的列宁所谓“帝国主义是资本主义的最高阶段”,更让这个词带上某种邪恶气息。

但在西方语境中,“帝国”本身具有既关联、又分殊的双重含义。根据美国学者克里尚·库马尔(Krishan Kumar)的考证,拉丁语中imperium的含义,从罗马共和向罗马帝国转折之际发生了重大改变,并成了“此后混乱的根源”:一方面,它被用于指代罗马高级官员经人民赋权而掌握的权力(尤其是在军事意义上),并由此逐渐演化为在特定地域当中至高无上的权力,进而渗入欧洲各民族的政治语汇当中(例如1534年的《最高权威法令》声称“英格兰就是帝国”,并不意味着亨利八世就此称帝,而是旨在确立英国国王在宗教领域中的至高权威,并排除教廷的干涉)。另一方面,imperium从罗马人民的统治权,转变成皇帝统治的行省或领土,并有了“管辖其生活着不同族群的广阔领土”的意义,这在罗马帝国、神圣罗马帝国、大英帝国都有充分体现。

而在法国语境中,如果提到“帝国”,自然让人联想起近现代历史上的两段“帝国时代”:一是大名鼎鼎的“拿破仑帝国”,即1802-1814年的第一帝国;二是路易-拿破仑·波拿巴效仿其叔父,于1852-1870年间建立的第二帝国。这两个帝国给后世留下的最显著特征,就是高度的权力集中,乃至于达到“一人之治”。这种独裁高度依赖军事力量,以政变肇始,以兵败告终。1814年的滑铁卢战役和1870年的色当战役,让两个帝国的宏图霸业随之灰飞烟灭。

然而,在这种正式命名的帝国之外,法国还具有另一重“帝国”属性。这种意义的”帝国“同法国的海外征服和扩张密切联系在一起。具体而言,从16世纪中期到20世纪中期这四百年间,法国在海外建立了两个殖民帝国:从1534年到1763年间为“第一殖民帝国”,这一时期法国的主要扩张方向是北美,建立了地域广大的“新法兰西”(今天已经很难想象,当年北美土地上的头号强权竟然是法国),并在加勒比海、印度洋和非洲建立了多处殖民地和贸易据点,然而法国的扩张遇到了英国的强力竞争,处处受制于人,并在七年战争之后丧失了绝大部分殖民地,1763年《巴黎条约》的签订,宣告了“第一殖民帝国”基本归于失败。

此后,法国陷入了革命和战争的漩涡之中,1803年拿破仑将路易斯安那出售给新生不久的美国,标志着法国力量在北美进一步退出,而复辟的波旁王朝也无暇开拓海外。1830年七月王朝的登场,尤其以同年占领阿尔及尔为标志,开启了“第二殖民帝国”。法国的扩张重心由此转向了非洲和印度支那,但同时继续经营前一个殖民帝国所残存的成果(正是在这一时期,新喀里多尼亚被纳入到帝国版图之内)。但在二战后的去殖民化浪潮中,法国曾经苦心经营的阿尔及利亚和印度支那,反过来成了这一体系最大命门所在,1954年奠边府战役的失败导致法国势力退出中南半岛,1962年的《埃维昂协议》终结了阿尔及利亚战争,同时也标志着“第二殖民帝国”的落幕。

值得注意的是,所谓“第二殖民帝国”这一阶段,横亘了七月王朝、第二共和、第二帝国、第三共和、维希体制、第四共和、第五共和等性质截然不同的政体。这就造成了一种吊诡现象:不仅像托克维尔这样的自由主义思想家竟然同时也是一个殖民主义者,而且“帝国”更可以与“共和”并行不悖,甚至在第三共和这样一个共和制最终决定性地战胜君主制的时期,政治人物却毫不避讳地使用“帝国”来指称法国的海外扩张。

帝国:统治的技艺

在库马尔看来,就西方世界而言(甚至包括奥斯曼帝国在内),罗马乃是后世所有帝国的源头和典范。而在这些后继帝国中,法兰西帝国在某种程度上说可谓最得罗马的衣钵真传:一方面,它始终以文明和教化自许为对外扩张的使命,在第一殖民帝国时期体现为传播宗教福音和绝对君权,经历革命洗礼之后则变成世俗化的人权、自由、平等观念,这在很大程度上与罗马帝国的自许形成呼应;与此相关的另一方面是,如果罗马的文明使命意味着“罗马化”的话,那么法国的使命便意味着“法国化”,因此和更加接受差异性的其他帝国(尤其是同时期的英帝国)相比,法帝国对同化理念情有独钟,“尽一切可能将帝国塑造为他们自身”。

在法权制度上,“同化”意味着打破族群藩篱、开放公民权、法律在本土和殖民地一体遵行、殖民地代表有权进入全国性议会,等等。这种同化政策有时达到了相当刻板的程度,例如殖民地学校一律使用法语教学,非洲的孩子们学习的是“我们的祖先高卢人”,总督独揽殖民地行政大权,并听命于巴黎,土著族群领袖几乎没有什么发言权。这种政策和英国在英属殖民地推行的“间接统治”模式形成了鲜明对照。

然而,这两种模式事实上都不免遭遇各自的困境:对于英国模式来说,尽管在殖民地底层不乏空间和弹性,但本地精英在上升通道中很快遇到天花板(最典型者如印度“圣雄”甘地的经历),难免萌生异志;而对于法国模式来说,只要本地精英接受整套法国文化(以法语为媒介),且表现达到相当水准,那么不仅可以获得公民权,而且整个国家的政治生活大门是敞开的。1946年的《拉明·盖耶法》将公民权赋予所有法国海外领地居民(某种程度上让人联想起公元212年扩展罗马公民权的《卡拉卡拉法令》)。一个更加著名的例子是,曾提出“黑人性”概念的塞内加尔首任总统桑戈尔(Léopold Sédar Senghor),前半生基本是一份法国精英履历:他不仅在巴黎接受教育,用法语写诗,此后还一路出任法国议员及部长。即便成为独立后的塞内加尔总统,他仍然希望塞内加尔留在法国版图内,卸任后还当选了法兰西学院院士。

然而,正是在公民权问题上,新喀里多尼亚对这种同化模式提出了新的挑战。在这里,民族原则和民主原则发生了碰撞。在传统的帝国语境中,公民权很大程度上是宗主国施加羁縻的手段之一。然而在新喀里多尼亚,公民权面临着一种“反向扩展”的困境:独派将扩大选举权看成是“再殖民化”的手段,以合法或暴力手段予以抵制。被剥夺地方性选举权(作为完整意义上公民权的最重要部分)的不是传统上处于弱势的土著族群,而是从宗主国输入当地的移民群体。但在追求普遍性、均一性的法式政治文化中,剥夺弱势一方的公民权尚难以自圆其说,更何况是与原宗主国同文同种的移民群体?自1998年“努美阿协议”以来,当地数万移民在20余年间一直被剥夺地方选举权,无论是移民群体还是中央政府,都认为不能再让这种状况无限期地拖延下去,因此才有了此前紧锣密鼓、只差临门一脚的修宪进程。

为什么新喀里多尼亚的公民权会面临这种“反向扩展”困境?从具体的制度层面来看,答案显而易见,为了尽快从暴力漩涡中摆脱出来,1988年“马提尼翁协议”和1998年“努美阿协议”对卡纳克人作出了显著让步,而代价便是移民群体的权利暂时受损。而在此后的政治协商中,卡纳克人出于对未来彻底沦为少数的忧惧,封锁了逐步扩大移民投票权利的通道。

而从观念层面上来看,在经历了非殖民化浪潮之后,法国已经无法再用此前殖民帝国时期的暴力手段来达成目的,它宁可“以大事小”,用一种更谨慎的方式来推进,因为此前的时代潮流和历史经验无不显示出,这是一片暗潮涌动、充满风险的海域。

就此而言,1998年“努美阿协议”的序言或许可以作为一个例证,显示出新喀里多尼亚问题可能具有的开放式结局。

1998年“努美阿协议”

“努美阿协议”承认了一种“双重合法性”:一方面,1853年法国将新喀里多尼亚划归自己的殖民地,本质上是“单方行为”;而卡纳克人早已居住在此,并以其传统、语言和习俗塑造了自身的文明;另一方面,在19-20世纪大规模殖民活动中来到这里的移民,带来了科学技术知识、参与了矿业和农业发展,并为将来的发展打下基础。这意味着,协议尽量试图同时兼顾两大族群,不抹杀任何一个族群的贡献,以创造“共同命运”——这正是协议所着力强调的概念。

在这一前提下,协议承认殖民化冲击给原住民造成了持久的创伤,后者被剥夺土地、流离失所,并导致丧失身份标记,其社会组织遭到破坏,艺术遗产被掠夺,尽管卡纳克人为保卫法国付出了沉重代价(尤其一战期间),但其公共自由和政治权利仍然受到限制,他们在各方面都被边缘化,这催生了叛乱、镇压和怨恨。协议呼吁“记住这些艰难时期、承认错误、恢复卡纳克人民被剥夺的身份”,而这意味着——对于跨文化、跨语境的读者来说或许难以理解——承认卡纳克人的“主权”,以此作为确立的一种“新的主权”的前提,而这种“新的主权”应当以分享“共同命运”为特征。殖民时代已成为过去,现在是“分享”与“重新平衡”的时代,未来则应当是在“共同命运”中重塑身份的时代。

不难看出,协议并没有试图用一种直截了当的方式来为复杂的新喀里多尼亚问题一锤定音,毋宁说它提出了一个开放式的模糊愿景:新喀里多尼亚并不是非独立不可,也不是非留在法国不可,当务之急是矫正殖民主义的恶果、承认并恢复卡纳克人的身份,在这一基础上决定未来走向,包括“与法国分享主权”乃至“通向完全主权的道路”。换言之,或许终有一天,新喀里多尼亚将会实现独立(但这仍然要通过公投的程序性手段来落实),而法国也正在为此做好体面退场的准备,在这种“帝国余晖”中,重要的不再是镍矿带来的经济利益,或者向地球另一端投射力量的战略格局,而是某种“文明教化”的复归——作为当初对外殖民扩张时所秉持的理念,如今正在反过来映射在昔日殖民者自己的身上。

作为镜像的新喀里多尼亚问题

相比历史上曾经出现的冲突(例如1980年代),2024年5月间新喀里多尼亚的局势其实并没有达到暴力高点,但6月下旬以来暴力复燃,再次显示出这一局面的难解特性。无论独派领袖是否会被定罪以及何时能恢复自由,都无法掩盖更大的问题本身:“努美阿协议”规定的三次公投,或者马克龙所允诺的“第四次公投”,都只是程序性解决方案,最终面对的是经久不衰的身份政治冲动,而追求自决(甚至独立),是每一个位于帝国边陲、稍具规模的族群的近乎本能反应。更何况,每一代人都无法为下一代人完成“终极立法”,即便下次公投仍然决定留在法国版图内,再过二三十年后,新一代卡纳克人是否甘心服从于前人投票的束缚,仍将是未定之数。这对维持一个“准帝国”不至于分崩离析的统治技艺,提出了极大的挑战。

正如西方学者所不免流露出的某种“西方中心主义”一样(例如倾向于认为一切帝国都沿袭自罗马),东方人的“帝国”图景,往往也难以摆脱东方式的窠臼,尤其是秦制的痕迹,它本能地会强调帝制中“口含天宪、言出法随”的威权和专断一面,但缺乏对多元化及自由的体认,更容易流于“非我族类、其心必异”的狭隘观念。

作为对照,英国学者史蒂芬·豪(Stephen Howe)曾指出,“至少部分现代帝国……有很多被人遗忘的可贵品质。帝国为臣民提供了稳定、安全和法律保障。帝国试图约束可能使其臣民变得残忍的族群间的敌意以及宗教间的对立,在鼎盛状态下还会尝试超越这种敌对关系。统治阶层中的贵族,比起后来更加民主的体制中的领导者,更信奉自由、人性和普遍的价值观。”

以新喀里多尼亚为样本,回溯法国在“后帝国时代”的成败得失,显然并不是为“法国时刻”献策建言,毋宁说是以此来作为自我审视的镜像,看自己作为一个想象中的“帝国”,是否更有能力提供稳定、安全和法律保障;是更能约束、还是更放纵底层的敌意和对立;是更信奉、还是更敌视自由与人性?

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司