- +1

专访|译者杨铁军、胡桑:洛威尔诗歌的核心是自我逼视

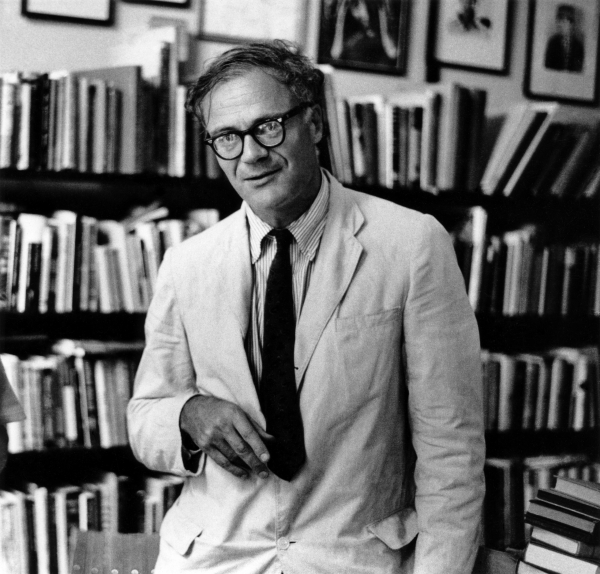

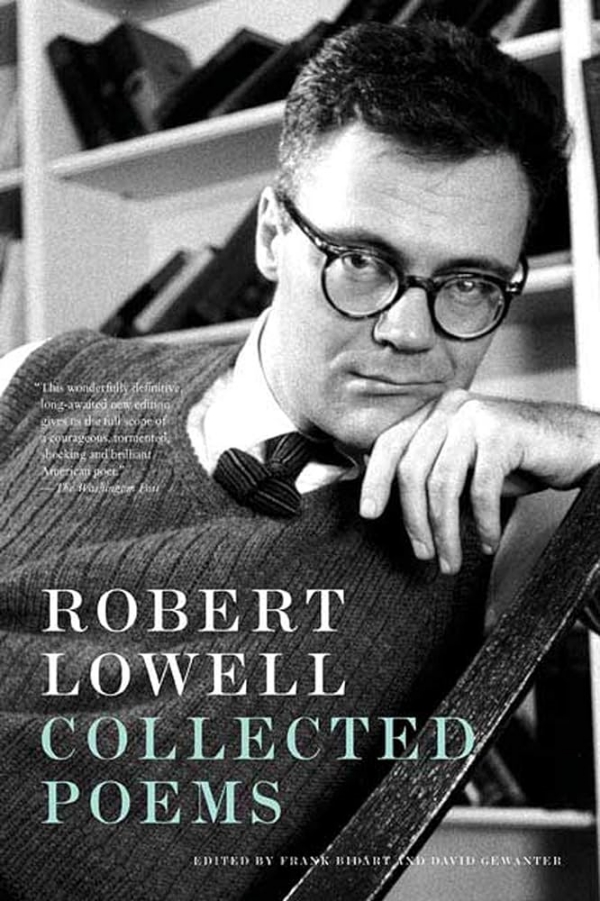

罗伯特·洛威尔(Robert Lowell,1917-1977),美国著名诗人,出身波士顿望族世家,素以“自白派”宗师和灵魂人物著称。洛威尔曾就读于哈佛大学,后因追随美国南方的“新批评派”而中途退学,走上了离经叛道的诗歌写作之路。

罗伯特·洛威尔

洛威尔早年诗风受“新批评派”影响,严谨节制、用典晦涩,直到1959年出版划时代的诗集《生活研究》,聚焦书写隐秘经验和私人生活,开创了影响深远的“自白派”诗歌。“自白派”的两位著名女诗人西尔维娅·普拉斯、安妮·塞克斯顿也都曾是洛威尔在波士顿大学教过的学生。自此,“自白”成为洛威尔一生的标签。

作为美国当代诗歌史上无法回避的经典诗人,洛威尔诗歌大规模地进入汉语可谓相当晚近。2019年,浦睿文化首次引进出版了洛威尔诗歌的单行译本,即胡桑翻译的《生活研究:罗伯特·洛威尔诗选》。随后广西人民出版社旗下“大雅”品牌也陆续推出“洛威尔系列”,开始对洛威尔作品进行系统译介,其中包括杨铁军翻译的《生活研究 致联邦死者》等。不同于胡桑译本的精华选译,杨铁军的译本呈现了洛威尔《生活研究》《致联邦死者》这两部重要诗集的完整面貌。

《生活研究:罗伯特·洛威尔诗选》,胡桑译,湖南文艺出版社2019年版

《生活研究 致联邦死者》,杨铁军译,广西人民出版社2023年版

6月15日,“大雅十年”系列活动上海站,杨铁军、胡桑、钟芝红等诗人、译者齐聚神兽之间书店,围绕洛威尔及其诗歌展开对谈。借此机会,澎湃新闻就洛威尔诗歌的接受、翻译和影响等问题,对杨铁军、胡桑进行了专访,以期增进洛威尔其人其诗在中文世界的传播与研究。

杨铁军与胡桑在活动现场

澎湃新闻:罗伯特·洛威尔1977年在纽约去世。我查到1978年第2期《世界文学》上刊登了一则《美国诗人罗伯特·洛厄尔逝世》(“洛厄尔”是Lowell的另一个常见译名)的消息。今天看来,这则短消息对洛威尔的介绍尽管充满冷战意识形态痕迹,但也从侧面说明洛威尔在美国诗坛的重要位置和影响力。洛威尔的诗歌在美国本土是否很早就完成了经典化的过程?

杨铁军:洛威尔出版于1959年的诗集《生活研究》被视为艾略特的《荒原》之后最重要、最有影响力的文本,他自己也被视为“自白派”的创始人,在学院内外都受到广泛关注,我想,这应该可以算是完成“经典化”的过程了吧。不过“经典化”并不是一个螺旋上升的过程,洛威尔的名声和影响力在最近几十年已经大不如前,但我并不觉得他的影响力减弱了,而是以一种隐秘的方式加强了。

胡桑:“自白派”是战后美国非常重要的一个诗歌流派,早就成为美国乃至世界诗歌史上不可或缺的一个环节,在所有的当代美国诗歌史著作中几乎不可能略过“自白派”。而洛威尔是“自白派”的开创者和灵魂人物,也是推动美国当代诗歌转型的标志性人物。

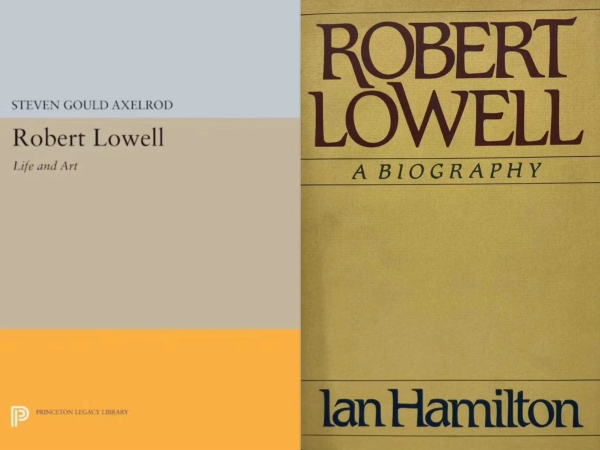

阿克塞尔罗德(Steven Gould Axelrod)的《洛威尔:生活与艺术》(Robert Lowell: Life and Art)出版于1978年,他说:“洛威尔坚定地站在美国诗歌的主线上。”汉密尔顿(Ian Hamilton)的《洛威尔传》(Robert Lowell: A Biography)出版于1982年。

《洛威尔:生活与艺术》与《洛威尔传》

澎湃新闻:进入1980年代后,如袁可嘉、汤永宽、赵毅衡等一批翻译名家陆续选译过洛威尔的若干代表作,但他们当时都把《臭鼬时刻》这首名作中的“臭鼬”(Skunk)译为“黄鼠狼”。如今普通人都可以从互联网上轻松得知,这两种动物在生物学上虽然同属鼬科,但体型特征着实有很大差异,这个例子是否算是一种时代性的“误译”?如何评价老一辈翻译家们对洛威尔诗歌的译介?

杨铁军:黄鼠狼的英文是weasel,skunk的意思是北美臭鼬,我不知道为什么他们会翻译作“黄鼠狼”,也许他们那时候的词典有这个义项?我不确定这算不算时代性的“误译”,不过“花鸟草木虫鱼”之名的翻译本身就很难,尤其是植物。举个例子,英文cedar这个词,同时有以下义项:“雪松,西洋杉,香柏木,香椿,杉木”,那么,翻译的时候该怎么选择?我知道《圣经》把它译成“香柏”,而我在译《奥麦罗斯》(德里克·沃尔科特的史诗作品)时把它译成“杉木”,因为cedar这个词在《奥麦罗斯》中是个核心意象,用得很多,怎么翻译可能很关键。我查到杉木木质较轻,适合做独木舟,而独木舟在书中也是一个核心意象,两者是有关联的,所以我最后选择“杉木”。还有一个词语色彩的问题,假如我翻译成“香柏”,是不是味道就不太一样了?

老一辈翻译家对洛威尔的翻译不多,估计有也是零星的,我基本没有看过,不好评价,不过我大学的时候读过《臭鼬时刻》,印象深刻。

胡桑:国内翻译洛威尔其实是比较早的。除了袁可嘉、汤永宽、赵毅衡的译文,汤潮在1987年的《外国文学》上也发表过一组译文,有《黑岩中的对话》等五首。王佐良也翻译过。我很喜欢老一代翻译家的译文,他们的译文有一种汉语的流动感,简洁、清晰、有力、精准。当然,这里的“精准”指的是意义传达的精准,而不是含糊、混沌、啰嗦。限于时代原因,比如工具书的欠缺,他们有些译文的确是不太准确的,“臭鼬”(Skunk)便是一例。

此外我再举一个例子,比如赵琼、岛子翻译的《男人和妻子》(他们译为《夫妻》)里,治疗焦虑症和失眠的药物“眠尔通”(miltown)被译为“密尔汤”,又不加注释,就很让人困惑这是什么东西。而诗中“比拉福夫妇喝得更多”(outdrank the Rahvs)被译成了“欲念冲动”,那个时候可能查不到《党派评论》编辑菲利普·拉福(Philip Rahv)和妻子娜塔莉·拉福(Nathalie Rahv)的名字,而且《洛威尔诗合集》(Collected Poems)要到2003年出版,由洛威尔的学生比达特(Frank Bidart)和大卫·格万特(David Gewanter)合作编辑并做了大量的注释。这是翻译洛威尔不可或缺的参考书,他们那时候看不到这些注释。

《洛威尔诗合集》

但我依然喜欢那个时代的译文。翻译的错误是难免的,这和时代因素有关,也和译者的个人能力有关。任何一个人不可能掌握一门语言的全部,总是会有或这或那的盲区。译者的外语和中文水平足够,并且认真翻译,都是在做语言的“摆渡”,给我们带来很多礼物。其实,当年很多人会因为读了几首译文就喜欢上这个诗人,甚至去学习他的写法。赵毅衡翻译的《美国现代诗选》(外国文学出版社1985年版)就有这个作用。

不过那时候对“自白派”的翻译在量上是很不够的,每个人只译过几首或十几首,不能看到洛威尔诗歌更为完整的面貌。

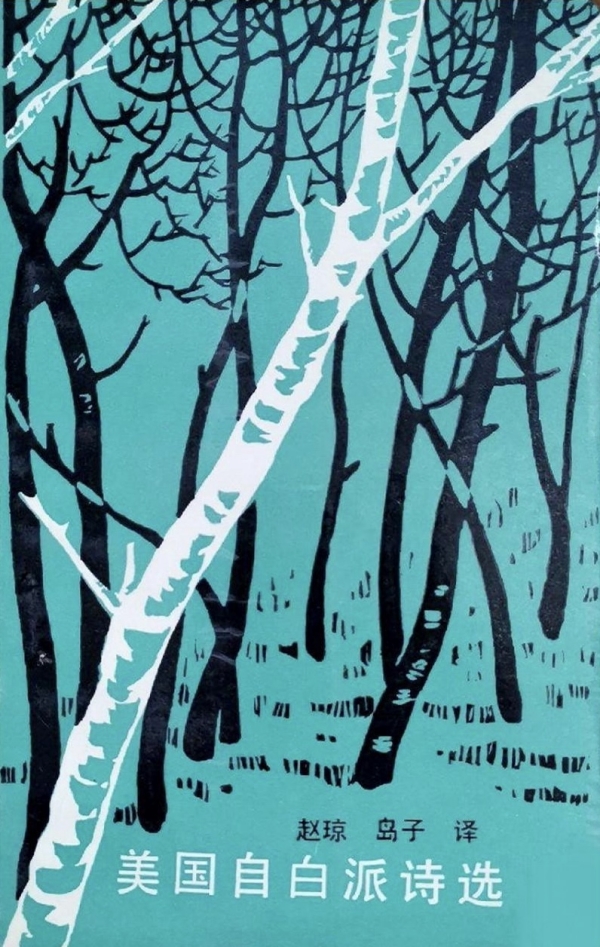

《美国自白派诗选》,赵琼、岛子译,漓江出版社1987年版

澎湃新闻:1987年,赵琼、岛子翻译的《美国自白派诗选》由漓江出版社出版,其中选译了洛威尔的20首诗。当时中国大陆正处在诗歌的黄金年代,因此这本小册子极受欢迎,印量颇大,很多诗歌爱好者似乎都是从这本书才开始建立对于“自白派”的认知。是否记得你第一次接触洛威尔诗歌是什么场景?通过谁的译本?当时有怎样的感受?

杨铁军:我应该也是通过这个译本认识到“自白派”的,但是我对洛威尔的印象始终停留在那首广泛收入各种选本的诗《臭鼬时刻》上。那首诗对我影响很大,我在前些年的诗中最少两次化用或提到那首诗的场景。但其实我对洛威尔并没有更进一步的了解,直到我开始翻译他的两本诗集《生活研究》和《致联邦死者》,才进行了一番深入阅读。

胡桑:我最初接触洛威尔就是通过这本《美国自白派诗选》。高二时,我在德清一中,我们的语文老师为了拓展我们的阅读量,向学校申请了一间教室用作阅览室,并且让同学们捐书。我就在里边读到了这本《美国自白派诗选》,淡绿色封面的小册子。

不过,虽然洛威尔排在首席,我读了却没什么感觉。可能是因为普拉斯名声卓著,我反而对她的《晨歌》《爸爸》《泅水》印象深刻。一年后,我在新华书店买到一本陈树选编的《破碎的主观铜像:外国后现代主义诗选》(敦煌文艺出版社1996年版),里面收了汤永宽翻译的几首洛威尔诗歌。这几首我是反复读过的,对洛威尔的语言质地和主题有了基本的感受,但汤永宽的译文略微松散。后来又读到王佐良翻译的《渔网》,才被其清晰的语言质地震撼了,特别是那句:“诗人们青春死去,但韵律护住了他们的躯体。”我久久不能忘怀。

《破碎的主观铜像:外国后现代主义诗选》,陈树选编,敦煌文艺出版社1996年版

澎湃新闻:关于洛威尔身上“自白”这个标签,杨铁军老师在《生活研究 致联邦死者》译后记中有个说法很形象,认为它是人们认识洛威尔诗歌的“窄门”或是“死胡同”。“自白”这个标签遮蔽了洛威尔诗歌品质的其他哪些面相?

杨铁军:首先,《生活研究》是一个转折点,此前洛威尔还有一本重要的诗集《威利爵爷的城堡》,应该不能算作是“自白派”的作品,洛威尔这本诗集获得普利策奖,受到“新批评”批评家、他的精神导师艾伦·退特(Allen Tate)的影响,讲究古典的形式和韵律,以及非个人化的风格,虽然并不能掩饰他内在的激烈。另外,甚至“自白派”的代表作《生活研究》的前三部分,也还残留着以前的风格,并非全都是“自白派”的作品。

不过,我确实觉得“自白派”这个标签对洛威尔形象的刻板化影响是很明显的,这并不是他自己给自己戴上的帽子,而是批评家罗森塔尔在读了《生活研究》之后注意到书中的一些倾向,称之为“自白”,然后被人们沿用,一开始几乎带着一点负面的含义,但不知怎么,就在公众接受的场域中得到了道德上的救赎。

我不觉得这个标签完全遮蔽了他,相反,这个标签首先还是成就了他,甚至在积极的意义上,也部分地概括了他的诗学。因为“自白”让他更近地逼视自我,让那块自我认识的毛玻璃的分辨率更高了一点,从而能更清晰地审视自我。这个“逼视”就是当代诗学的核心,而洛威尔就是那个推动当代诗歌向着这个核心靠近的关键人物。

胡桑:不可否认,战后美国突破学院派尤其是新批评派的诗风中,“自白派”和垮掉一代、黑山派、新超现实主义等流派一样,具有清晰的历史意义,也有着明确的可辨认的诗学形态。

当然,洛威尔进入到六十年代,特别是七十年代之后,他的生活经验、诗学思想都有巨大的变化,但“自白派”那种对个人经验特别是私密经验的解放依然是其诗歌写作的重要面向。他长期遭受躁郁症的折磨,这一深刻体验一直贯穿着他的诗歌写作。

除此之外,洛威尔对历史的关注,比如《卡里古拉》《为联邦军阵亡将士而作》(即杨铁军所译《致联邦死者》),以及《历史》(1973年出版)这本诗集里的历史人物诗,都已经溢出了个人经验的范畴,转而思考历史经验与个人经验的融合,以及历史人物的命运在当代的变形。当然,即便如此,他依然在思考个人经验的出路和安置。比如他写卡里古拉(Caligula)是因为这个名字里嵌含着他自己的小名卡尔(Cal)。于是,他也在历史人物中辨认自己的当下生存。还有,他特别关心艺术的存在,艺术拯救人的命题,比如《渔网》。

位于波士顿公园内的罗伯特·古尔德·萧与马萨诸塞州第五十四志愿步兵团纪念碑,由著名的雕塑家奥古斯都·圣-高登创作。这个青铜浅浮雕纪念碑在洛威尔的诗作《为联邦军阵亡将士而作》中占据重要位置

澎湃新闻:鉴于洛威尔在美国现代诗坛的经典化程度,国内对洛威尔的系统译介似乎稍显迟到,这种情况是否跟洛威尔诗歌的难度较大有关?面对洛威尔诗歌,我注意到一些当代诗人尚且难以进入,普通读者的阅读体验更不会轻松。除了大量的专有名词、私人经验、家族记忆、历史知识、《圣经》典故这些体现在注释中的内容,读者在进入洛威尔的诗歌语言时还会面临哪些挑战?

杨铁军:国内读者的趣味和美国读者或西方读者的趣味是不太一样的,不光是洛威尔,我注意到弗罗斯特(Robert Frost)的长诗在国内的读者也是极少的,大部分读者无法欣赏弗罗斯特的长诗,弗罗斯特在美国普通读者心中的地位比洛威尔要显赫得多,在国内也是这样的遭遇,令人遗憾。原因肯定有很多,我就不一一猜测了。

洛威尔的诗,尤其是《生活研究》的最后一部分,也就是导致他被称为“自白派”的那几首诗,其实是相当简单、朴实的,国内很多诗人都在写那样的诗,虽然他们不知道这种东西其实来自洛威尔。

我觉得洛威尔的诗对普通读者最大的挑战,是你是否有一双同情的耳朵。典故、个人经验等融为一炉的写法并不是洛威尔的私人风格,是现代诗人基本都会采用的手法,如果具备必要的背景知识,这种写法都不是理解上的障碍。但问题就是,我们的读者对很多异域的典故不甚了了,所以理解起来就有困难,事实上,我们理解我们自己的古典诗歌也有同样程度的困难。

现在很多读者可能不愿意放空自己,把“我喜欢或不喜欢”当作唯一的标准。这也是互联网平面化、民主化的新现象。权威不存在了,或者即使存在,也得看读者个人的偏好。“我不喜欢”,就等于不好。我觉得,一方面多元化自然是好的,但另一方面,这些读者可能就丧失在阅读中丰富自己的好机会了。

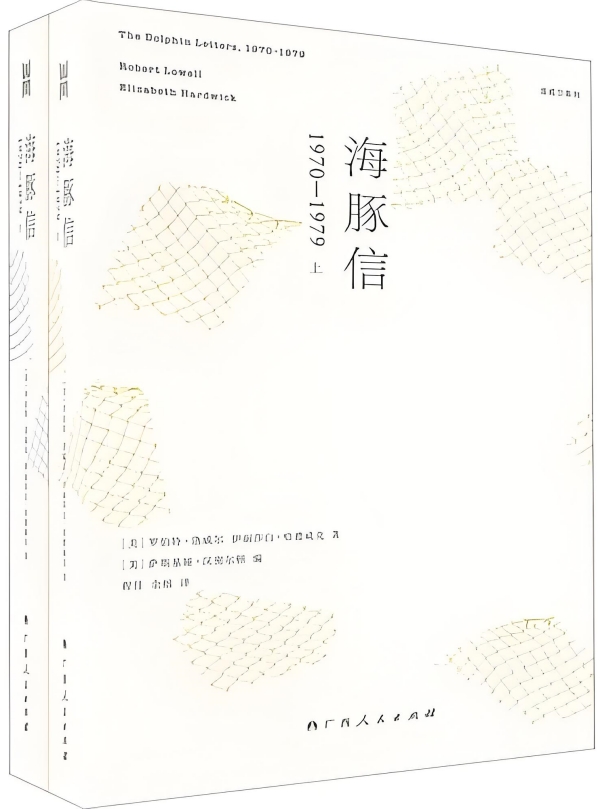

胡桑:洛威尔的诗歌的确是有难度的,这体现在他对大量私人经验的书写。在后期的诗歌里,他经常引用亲友的书信,特别是妻子伊丽莎白·哈德威克(Elizabeth Hardwick)的书信。在不了解语境的情况下,读者对他们的对话初衷和用意是不太容易理解的。加上洛威尔经常在躁郁症状态下的回忆中写作,这些回忆的断片跳跃地出现在诗中,也增加了诗的理解难度。

《海豚信》,程佳、余榕译,广西人民出版社2022年版

当然,阅读洛威尔可能需要换一种方法:要跟着他情绪、回忆的波动去感受,而不是理出逻辑,打通成连贯、清晰的意义载体。此外,我认为,他的诗歌内嵌在1950-1970年代的美国历史和现实之中,而这些历史和现实与我们中国当下的现实是有差异的。特别是战后美国个体的精神痛苦、抑郁情感,是我们在1980年代后的生活里不太能感受到的,我们当时处在一种变革的激情之中。然而,这些年,我们的现实越来越接近洛威尔所生活的时代,比较明显的特征就是抑郁情感越来越普遍,也许洛威尔的读者正在生成中。读洛威尔,可以认识、辨别、认同我们自己时代的某种情感。

澎湃新闻:能否举例说明翻译洛威尔诗歌的难度?译者如何尽力克服这种难度?

杨铁军:洛威尔的诗并不是很难,除了个别的细节。但话说回来,翻译任何诗人的难度都有两方面,首要的一方面是理解,再其次,是怎样在目标语言中呈现你的理解。如果理解了,对我们现在对外国诗歌的接受期待来说,基本就没问题了,因为我们期待原汁原味,期待不一样的东西。能够和自己的经验和体验相互印证,是第二步的事情,是一个无止境的功夫。

胡桑:洛威尔的英语是缠绕又精妙的。私人经验的大量深入、口语的使用、书信的引用,增加了理解的难度。还有,他的诗典故甚多。比达特(Frank Bidart)和大卫·格万特(David Gewanter)的注释帮了我大忙。

当然最重要的是调整汉语的表达方式,让这种英语在汉语中显得“恰适”。我十分羡慕袁可嘉、王佐良那一代译者运用汉语的自如能力。比如王佐良译的这句“诗人们青春死去,但韵律护住了他们的躯体”(poets die adolescents, their beat embalms them),就挺难超越。我只能在音韵节奏上反复推敲,形成一种具有当下感的节奏。“青春死去”固然很好,但汉语还是有别的可能,我就译作:“诗人们年纪轻轻就死去,其节拍令他们不朽”。一方面是还原字词的原意,比如“节拍”(beat)不一定就是“韵律”(rhythm),而embalm是防腐的意思,王佐良译为“护住了”,在汉语中很有神韵,但其实偏离了原来的准确意思。“不朽”有不朽坏的意思,也有永恒的意思,我觉得还比较贴切。尽管如此,王佐良的翻译依然无法超越。我很羡慕能译出这样的句子。

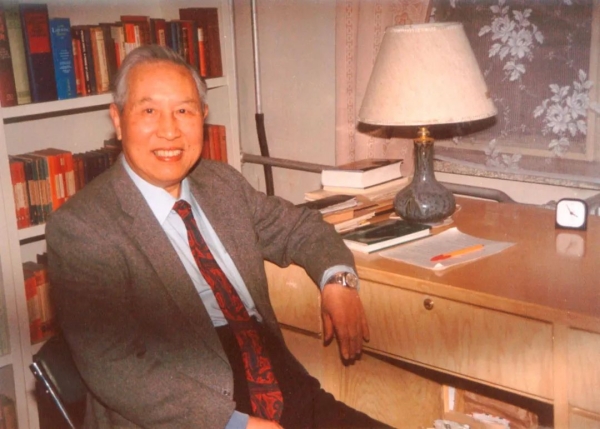

翻译家王佐良(1916-1995)

《海豚》一诗结尾:my eyes have seen what my hand did。如果直译是:我的眼睛看到我的手做了什么,但在汉语里过于直白。这首诗是我在2005年就翻译了的。当时我和英语系的同学王巧俐一起讨论翻译,就译成了“我双手所从事的,我双眼已目睹。”“从事”翻译did,“目睹”翻译seen,感觉汉语的韵味才多了一些。当然节奏上依然不理想,而且“双眼”在这里是不协调的,但“双目”好像也不行。

澎湃新闻:洛威尔写诗之余兼事翻译,他曾将自己对欧洲经典诗歌的翻译作品命名为《模仿集》(Imitations)出版,从书名就可以看出,洛威尔的翻译理念并非忠实于原文的“直译”,而是大胆地改写与发明。另外,诗人王家新也专门称赞过翻译家王佐良对洛威尔《渔网》一诗的“创造性翻译”(参见王家新:《“你静默的远航和明亮的捕捞”》,收入《在你的晚脸前》,商务印书馆2013年版)。那么,在你翻译洛威尔的过程中,会倾向怎样的策略?

杨铁军:我注意到英文世界对翻译的强调在于好的英文(good English),也就是说,他们倾向于让读者在英文中感受诗意,甚至不惜再创作。比如庞德对中国古诗的翻译,希尼翻译的维吉尔牧歌、《贝奥武夫》等。希尼把翻译作品包括在自己的个人诗集中,如果中国诗人这么做,铁定会被指责为抄袭。

我觉得中文世界处于一个不同的阶段,就是说,我们第一位强调的还是忠于原文,我们比西方人更好奇,我们想看到原文是什么样子,而不想看到烙有太多译者痕迹的翻译。如果你想再创作,首先你得是个匹配原作者的大诗人,那么我还不如看译者本人写的诗,何必看他的翻译?

我在翻译过程中,基本都是直译。当然脱离语境谈直译或意译没有意义,因为我发现,很多时候,一个说自己在直译的人,其实是意译,反之亦然,原因就在于大家没有一个统一的标准。我经常用标尺举例说明这个问题。尺子最左边是绝对的直译(比如人名、地名、经文咒语的音译),让我们假设刻度是-5,最右边是绝对的意译(也就是离开原文,完全胡说八道),假设刻度是5。真正好的翻译是这把尺子的中心,也就是直译和意译的完美妥协——0的位置。在实际操作中,很难达到这个0的理想,所以一个译者的风格也许是-1、-2度的直译,也许是1、2度的意译,甚至在每一个词、句的选择上,都可能是落在0度的左右两边,并不一定符合这个译者的一般风格。因为没有直译能够做到100%直译,直译、意译必然是有度的、相对的做法,具体怎么选择,决定了这个译者的风格和品质。但我觉得,最好的翻译都要努力朝向那个“0”,不管落在左、右的哪一两个刻度,可能都没问题。

胡桑:我会尊重直译原则,就是尽量贴合诗歌原文的意思、节奏和气息,但是直译不意味着一一对等。比如王佐良用“护住了他们的躯体”翻译embalms them,并没有完全偏离原诗。虽然加入了“躯体”这层意思,但形象生动。在汉语中,气息也非常熨帖。

我不太主张或者我不实践大量改动的翻译,但在观念上,我其实是比较认可洛威尔在《模仿集》里的一些做法的。因为不加任何变动的诗,其实很难在另一种语言里传达诗的“效果”。每门语言的“诗性”或者说诗歌语言的独特表达是不一样的。我喜欢美国当代诗人大卫·辛顿(David Hinton)对中国古代诗歌的翻译,他从行数、句式、内容上都有剪裁、删改,但通过阅读他翻译出来的中国古代诗歌让我更加喜欢上了古典诗歌。古典诗歌的精神在他的译文中被激活了。当然这种翻译观念在中国是“危险”的,读者和出版人普遍不接受,所以我还是坚持直译原则。

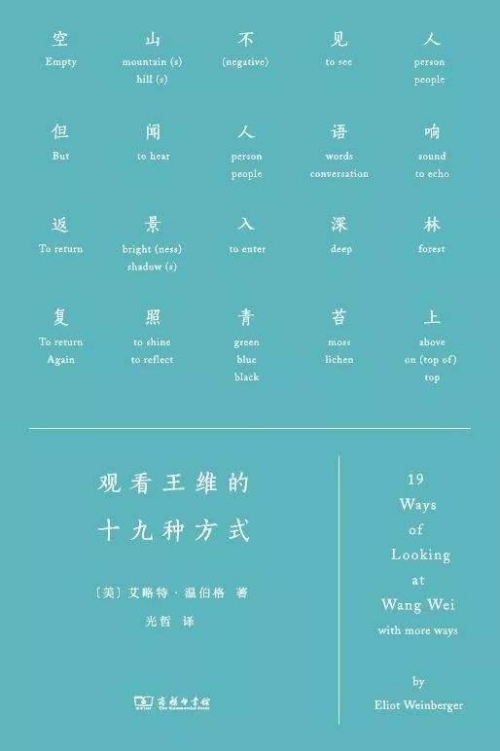

温伯格(Eliot Weinberger)的《观看王维的十九种方式》也为我们展现了翻译的可能性和创造性。但在中国做这样的实验的土壤可能还没有产生,这样的翻译的确不能是主流,特别是理论文字和小说、散文,不然无法传达原作者的准确想法。我想对于诗歌,也许可以给出一些小小的空间去尝试。不过也只能是尝试而已,而且需要非常优秀的译者。

《观看王维的十九种方式》,光哲译,商务印书馆2019年版

澎湃新闻:相比具体词语的推敲与取用,在汉语中把握并传递洛威尔诗歌中独特的音色和语调,是否才是译者更为核心且艰难的任务?

杨铁军:具体词语的推敲和运用,本身就是音色和语调的一部分。当然,我本人是把音色和语调放在首位的,不光在翻译中,在自己的写作中也是。诗歌不光是要能看到,还要能听到。

胡桑:当然是。我一直觉得语调是一个诗人的核心因素之一。写一首诗,读一首诗,理解一首诗,翻译一首诗,都首先要定调。洛威尔的诗歌语调是絮絮叨叨、低沉、破碎的,所以,我在翻译时,试图传达这种语调。由于汉语语法的原因,比如不擅长句,我在译文中安排了更多的逗号。当然有一些句子还是被编辑改回了长句,但我觉得英语中的从句其实在汉语中相当于逗号分开的分句,单纯用长句,不一定符合原诗的节奏,也不适应汉语的语法习惯。英文有些连词、介词,我们也无法悉数翻译出来。

澎湃新闻:诺贝尔文学奖得主希尼在访谈录《踏脚石》中如此赞美洛威尔:“隐藏在我身上的文学批评家说,《生活研究》真是太棒了,还有《为联邦死难烈士》和《临近大洋》,是我们时代伟大的公共诗歌:我称之为骑手洛威尔,映现在他的时代之上的高贵的洛威尔形象。这些诗确实是辉煌的成就。”(雷武铃译)洛威尔的确影响了包括希尼、米沃什、布罗茨基、沃尔科特在内的一众大师级诗人,但我们在汉语中似乎很难直接感受到这种宽阔的影响,如何理解洛威尔作为英语诗人获得的诸多盛誉?

杨铁军:我在《生活研究 致联邦死者》译后记中也谈了这个问题,我觉得洛威尔是比后辈诗人沃尔科特等更伟大的诗人,原因就在于沃尔科特的主题和风格是别人无法效法的,是到此为止。而洛威尔的主题,永远是我们的主题。我们很多人已经在写洛威尔的诗了,但是对此并无所知,所以我觉得我们很多诗人都欠洛威尔一个迟到的“谢谢”。

胡桑:因为希尼、米沃什、布罗茨基、沃尔科特这些都是大师级诗人,他们所受的影响不可能在写作中那么明显地呈现,不然那不是影响,那是“沿袭”。真正的影响是深入的融汇和再造。我觉得洛威尔的主要影响在于他对个人经验出神入化的提炼和锻造,这影响了整一代诗人,但仅限于英语世界。

其他语言的诗人对个人经验有不一样的理解方式,比如保罗·策兰、博纳富瓦、特朗斯特罗姆,他们对“经验”的处理就在另一些向度上,比如神秘感、超越性、整体性、救赎性。中国当代诗歌受英美诗歌影响更多,或者说受希尼、米沃什、布罗茨基、沃尔科特、拉金影响更多。布罗茨基和米沃什尽管属于东欧诗人,但他们移居美国后,诗歌的质地越来越和英美诗歌的经验主义传统靠拢。因为翻译的不及时,中国当代诗人只能间接吸收洛威尔的影响。我有时候甚至觉得,这种影响有点太多了。

澎湃新闻:两位都是“诗人译者”,有多年的写诗经验,通过阅读洛威尔的诗作,中国当代诗人们能够从中汲取哪些教益?

杨铁军:洛威尔的写作是朝向自我更近一步的逼视,生活被他从遥远的地方一把拉回,拉近,因此诗的质地更有根基,更有力了。中国诗歌的主流意识形态是相反,强调走出去,而不是走近,好多定力不够的人,也只能跟风走出去。洛威尔的存在好像一个标杆,如果你没有办法做到比洛威尔更近地接近你的生活和你的自我,那么你可能就没必要写了。

胡桑:在当代,作为诗人,要忠实于自己的生活,特别是个人经验,并从个人经验中开启出更为开阔的历史经验和想象空间。这是洛威尔诗歌的教益。也就是说,写真诚的诗歌,源自生命体验、嵌入自身时代的诗歌,但洛威尔的诗歌空间其实有些狭促。在这个意义上来说,我们可能还需要一种更为开阔的诗歌,能够穿过我们的生活又能够超越我们的生活的诗歌。因为这个时代的人,已经在个人的经验中摸索太久,也许我们需要变换一下道路了。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司