- +1

陈嘉映评《威廉斯论评集》|天之苍苍,其正色邪?

《威廉斯论评集(1959-2002)》,[英]伯纳德·威廉斯著,谢沛宏、吴芸菲、郭予峤译,上海人民出版社,2024年7月出版,636页,168.00元

记得威廉斯有一处说,一位哲学家的论著可能很不容易读,可是又似乎饶有深义,怎么办呢?不妨先读读他的一些平常议论,倘若这些议论中肯甚至精彩,那么他那些艰深的著作多半值得费力去读解。这话用在威廉斯自己身上蛮合适;而这部评论集里的文章正是他比较平易的议论。

这本评论集里绝大多数是书评,涉及的论题很广,大宗是伦理-政治,此外还有实在论、相对主义、阐释学、科学、人工智能、戏剧、音乐等等。所评论的文著本身多半都值得去读。埃科写什么都写得生动有趣,威廉斯的妙评锦上添花。明斯基是人工智能领域的泰斗,但他关于社会、自我等的议论有时显得幼稚,他说道:“自我的功能在于我们能够执行我们的计划”,诚如威廉斯诘问:“如果事先不存在有着未来和计划的自我,怎么可能会有关于未来的计划呢?”(371页)有些书评很简短,甚至有点儿潦草,比如评道金斯的《自私的基因》。有些篇什幅长,集子里最长的两篇,一篇评论瓦格纳的歌剧,另一篇评论内格尔的《理性的权威》,内中展开实质的讨论,可以视作大型论文。

身为学院中人,评论的语气通常相当克制,不过,仍很明显,有些作者受到更多尊重,例如罗尔斯、内格尔,有些则否。威廉斯最推崇的是尼采,最嫌恶的是海德格尔,说他是在二十世纪的著名哲学家中“唯一一个可被严肃地认为是骗子的人”(233页)。这时候他正在评论海德格尔的《尼采》大部头,在他眼里,这些讲座“对理解尼采毫无助益,读来也没法有所收获”。威廉斯的思想我大半很认同,可不知为什么,对哲学家的观感我们之间颇有参差。他一向不大赞许亚里士多德,在不少文著中也说明了缘由,却完全没有改变我的看法。不过,既然我愿意了解威廉斯的整体思想,了解他对这一位那一位的态度仍然是有帮助的,而在这部评论集中,他的态度往往表达得更为鲜明。

比起大部头著作,短评的一个特点是一篇一篇可以变换视角,不用太多考虑这一视角和那一视角是怎么连上的。不过,给予短评深度的,又是作者在篇章内外有连贯的思想。窃以为,在二十世纪下半叶的思想者里,威廉斯总体思想的深度数一数二。许多评论很精彩,因为它们是从深刻思想中生发出来的。例如,嫌恶瓦格纳的批评者通常把他的歌剧和他的反犹立场直接挂钩,致力于在他的歌剧里寻找反犹立场的踪迹,威廉斯认为这种努力颇为牵强:瓦格纳虽然执极端反犹的理论,但他不是根据这种理论来构造其歌剧的,也没有在歌剧中表现之。若从艺术和政治的关系视角来分析瓦格纳,我们可以看到,他厌恨俗常的政治,厌恨功效主义的、党派的、权力的、谈判的政治,颂扬深刻的、精神性的更高统一体。这种瓦格纳类型的反政治超政治包含着一种重大的危险——它召唤一种更具威胁性的救赎政治。威廉斯的这番评论十分独到,精通音乐和戏剧而外,这番评论的独到来自他对政治的通盘深入思考。

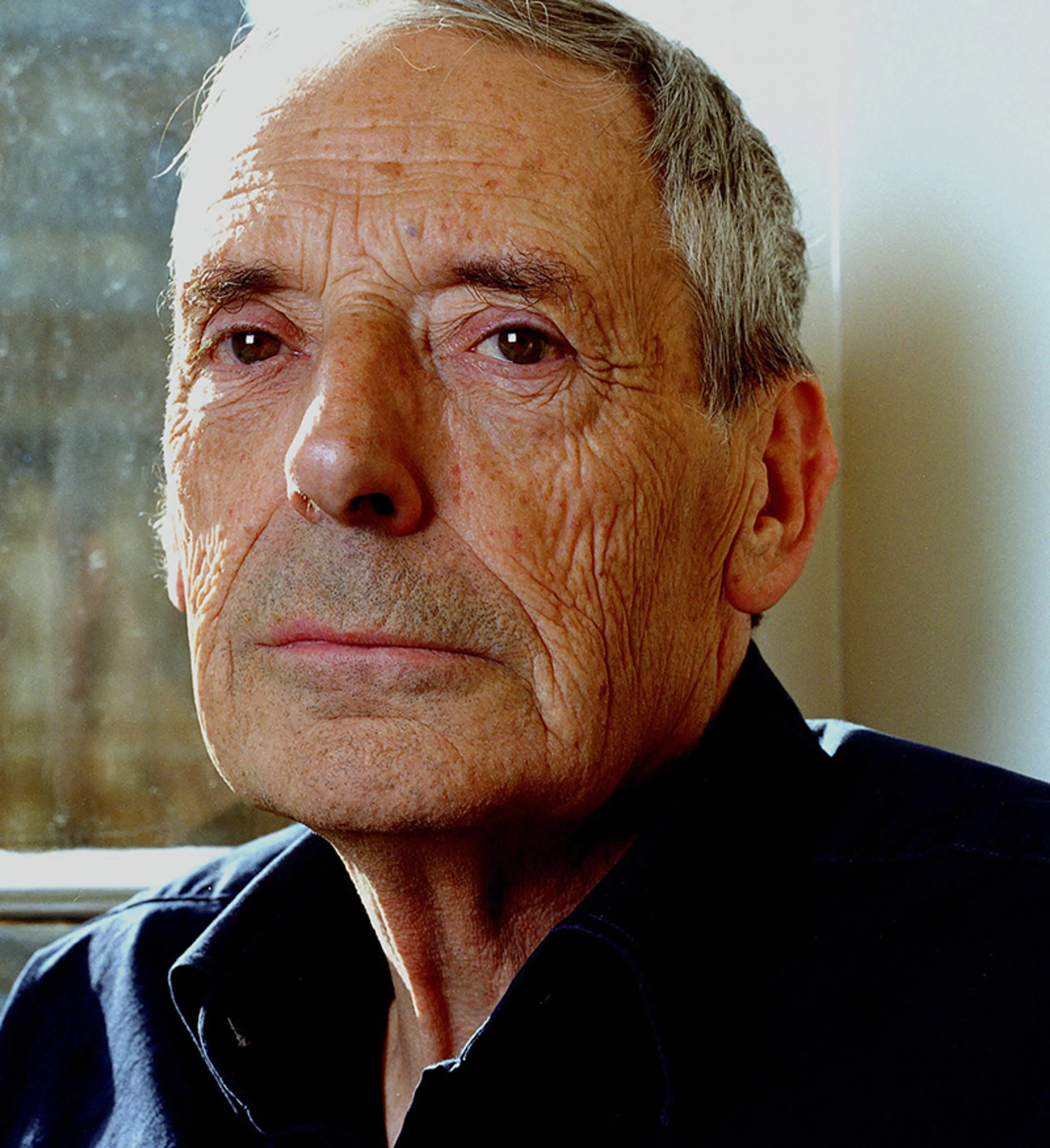

伯纳德·威廉斯(1929-2003)

对内格尔《理性的权威》的评论也是一篇长幅评论,下面我集中谈谈这篇书评。内格尔是威廉斯的主要论友之一;前面说,威廉斯对某些哲学家透露出格外的好感,内格尔就是其中之一。威廉斯评价说这本书“精妙、简练且有力”。内格尔的书我读过几本,我称道内格尔诚恳认真、不弄玄虚,但不很觉得他格外精妙。

内格尔这本书的主题是批判主观主义和相对主义:你认为某一点是真的,fine,但我认为相反的旨点为真,也没什么错。你可以诉诸认之为真的理由,但这帮不上什么忙,你有你的理由,我有我的理由。这里的“我”和“你”,往往可以换成“我们”和“你们”,文化相对主义通常是这样措辞的。这类论说通常会用到对错真假这些语汇,但认真说来,没有什么事情说得上对错真假。(本文把这一类主张减省地称为相对主义,虽然细说起来,主观主义和相对主义不能画等号。)

内格尔反对相对主义,他的一个考虑是,“某些类型的思想是我们无可避免地终归会有的”,是“我们无法跳出的”。一个突出的例子是“我存在”,此外还可列举出有些逻辑思想和数学思想,虽然它们不像“我存在”那么确定。这些在我听来都蛮好,只是不大清楚它们在实在论讨论中起到的是何种作用。我们都听说过,有些宗教、有些哲学家坚持认为“我”是个幻觉。笛卡尔倒是认可“我存在”,不过,对笛卡尔的一种寻常解读认为那是从“有所思”推论出来的。至于逻辑思想和数学思想,它们即使是实在的,其实在的方式恐怕也不同于“我实在”。我很愿意跟内格尔站在一起来捍卫“健康常识”,但若可以直接引健康常识为证,那我想说,依健康常识,实在的何止于我,或逻辑思想,地球、树、好人和坏人,实在的东西多了去了。但若思辨被允许超出常识,那些断然跳不出去的想法究竟是些什么想法就变得不那么确定了。我是个有感有知的生物,这在我是个跳不出去的想法,但这个断言究竟意味着什么呢?有时,跳出了还是没跳出甚至也拿不准。我若达乎这样的结论:所谓感知,就是像烟雾探测器那样发出警报,所谓思想和理解,就是像计算机那样根据一套算法做出计算,这时候,我跳出了原来的想法还是没有跳出呢?即使我真真切切没有跳出这个想法,这个想法的意义也可能变得面目皆非。我本来以为只有人拥有思想,后来我却认为动物也会思想,树也会思想;我本来认为只有活人会思想,现在却认为人在死后仍然有感有知,“我是个有感有知的生物”于是有了不同的含义。

内格尔还诉诸一个逻辑上的考虑来反驳相对主义,这个反驳简易说来是:相对主义若要成立,它自己的主张也必须被理解为客观上是有效的。我们可以从不同角度来分析内格尔的反驳。在这篇评论里,威廉斯大致采用的是这样一个进路:这个反驳太强了,无视相对主义提出的是什么主张,为自己提供的是何种辩护,一概驳倒。在威廉斯看来,相对主义发动的是一场游击战,而内格尔施用的则是“一套长距离、大功率、多用途的防御系统”。这个简单而强大的反驳若能成立,我们简直就无法想象有谁会坚持任何形式的相对主义。我同意威廉斯,在我看来,凡单纯逻辑层面上的反驳都有这个问题——它们过于强大,不分青红皂白。哲思者须对纯逻辑论证保持足够的警惕,富有意趣的论证都含有某种情境性、针对性,而哲学家们却总是希冀发明出某种一劳永逸的证明——尽管前辈哲学家从来没有成功发明出这种东西。

托马斯·内格尔

针对不分青红皂白的内格尔进路,威廉斯提醒我们,“并非所有受到主观主义、相对主义或自然主义威胁的思想都处于同样的境地……我们的道德的某些部分,或我们的长时段历史叙事,或我们个人的自我理解模式,比我们的科学或逻辑更容易受到怀疑,更容易以令人不安的方式被证明取决于一个狭隘的‘我们’”。的确,在道德-政治领域持相对主义立场的论者有可能承认,至少科学真理是客观的、普遍的。当然,极端的相对主义连这个也不买账,他们主张,连科学也是建构出来的,因此是区域性或地方性的。谁建构出来的?也许是人类——外星人也许有另一种科学。或者,干脆就是一小撮科学家建构出来的——区域性不一定是地理上的区域性,也可以是智识层级上的区域性。毕竟,大多数人“不懂”科学,因此,他们即使人云亦云赞同科学是客观的,也不知道自己在赞同什么。智识层级上的区域性也可以跟地域上的区域性联合,比如认为科学是一小撮西方科学家建构出来的。

当然,多数人没那么极端,他们应该会同意威廉斯:有些事情比另一些事情具有更显著的相对性。例子不胜枚举,什么例子合适,要看你想说明什么,现在胡乱举个例子:“炒鸡蛋好吃不好吃”,因人而异,“鸡蛋是母鸡生的而不是树上长的”,就未见得言人人殊相持不下。

威廉斯举的一个例子更微妙些。虽然“我们的绿色概念和好笑概念都植根于我们的感性和我们应对世界的方式”(509页),但说起颜色,我们倾向于较少相对主义语调,即使恐龙是色盲,说“恐龙在绿叶中穿行”也不甚违和;说到可笑,我们就更容易采用相对主义语调,即使一个笑话让几乎所有人都觉得好笑,也不能说成它“在我们接触它之前就好笑”(510页)。这话也可以说成,世界本身不包含好笑,同样,世界本身不包含丑恶。“既然我们的地方性倾向能够在无须将世界看作包含好笑或丑恶之事的情况下得到解释,那么就此而言,我们也能够理解何以其他人未必会觉得同一些事儿好笑或丑恶。”(同前)

世界本身不包含好笑吗?内格尔说:“这个世界从客观事实上说包含着我们的主观印象。”(503页)内格尔肯定是对的——世界包含一切,没有任何东西在世界之外。那么,是威廉斯的表述不够严谨吗?严谨当然好,但我们不可能找到绝对严谨无可误解的表述法。在这个上下文,加上客观-主观肯定不会变得更加严谨——在世界包含一切的意义上,客观也包含一切。但客观世界包含一切这样的论断几乎放到任何讨论里都过于强大了,换言之,它会错过所有的实际争点。它肯定会错过实在论争点——如果有实在论问题,我们就不得不区分说,世界包含左尔格但不包含007。(我不觉得内格尔精妙,这也是一例。)

不过,说到包含不包含,我与威廉斯的想法不尽相同。我猜想,要问世界是否包含月亮、地球、树,我们街上人估计都会回答yes;问世界是否包含绿色,也许有人犹豫;要问世界是否包含好笑和丑恶,犹豫更多一点儿;要问世界是否包含疼痛、痒痒,well——。我们常说:“这事儿真好笑”“世界是丑恶的”,就此而言,似乎世界本身包含好笑或丑恶之事,但若你不是诗人,你大概不会说“这刀真疼”,鹅毛搔得你痒痒,你不会说“鹅毛痒痒”,就此而言,世界不包含疼痛和痒痒。

我与威廉斯的划界不尽相同,因为我们背后的想法不尽相同。威廉斯的很大一部分评论是沿着对“我们”有多宽的考虑展开的。平常我们断言一件事情,对断言的适用范围不言而喻有所限制,“这朵玫瑰谁来看都是红的”,这个“谁”不包括色盲、青蛙、恐龙。“我们都知道地球绕着太阳转”,这个“我们”排除了哥白尼之前的几乎所有人。“我们都想去游泳”,这个“我们”也许只有三四个人。

我们不妨从“我们”的范围入手,但要防止它把讨论引向琐碎。我们在意的,主要是提示出种种概念区别的“我们”。“我们都想去游泳”的“我们”并不提示概念区别,但认为世界包含绿色的人群和认为世界不包含绿色的人群却提示树和绿色之间有某种概念区别。简要说来,这个区别在于,说到树,我们通常不会去考虑“在谁眼中它是树”,说到绿色,则更可能要考虑这一点。若像威廉斯建议的那样,“假设我们考虑一个没有生物和感知的世界”,谈论树应该没什么疑问,但是否还谈得上色彩缤纷?有一个流行的段子问:在一个没有任何生物的星球上,山体崩塌是否伴有巨大的声响?山体崩塌、发出巨响听起来十分平顺,而这个段子却提示,巨响似乎预设了某种感知者,而崩塌则没有。你也许认为玫瑰本身是红的、世界本来是丑恶的,但你多半不愿说“这刀真疼”“世界是痒痒的”,这提示颜色和痒痒之间又有一项概念区别。刀割导致我们感到疼痛,笑气导致我们发笑——这是因果关系,玫瑰的颜色却不在同样的因果导致意义上导致我们看到红色,笑话也不在同样的意义上导致我们发笑。当然,说我感到痒痒“这个印象”也是客观存在的,更无疑错过了这里的概念区别。

我们看到红色,色盲没看到;一个笑话我们觉得好笑,另一些人不觉得好笑——他们不懂汉语,他们不熟悉笑话依托的故事背景;这里并没有什么难解的相对主义。这里要做的是弄清楚人们为什么对同一事物有不同感知、不同看法。我们能不能取得一致看法?如果他站的地方看不到我看到的,不妨请他移步到我这里来看一眼;但炒鸡蛋对蟑螂来说是什么味道(347页),我们恐怕永远无法知道。

托马斯·内格尔著《理性的权威》

内格尔这本书的原名是The Last Word,中译者译成《理性的权威》,亦经内格尔本人首肯。这本书的主旨本来就是理性握有最终发言权。如果理性是说,弄明白人们为什么有不同看法,哪些看法分歧有可能消除,哪些看法分歧无法消除,那我们的确要诉诸理性。但若那是说我们只要诉诸理性就能获得同样的看法,我会颇感犹豫。且不说我们凡事都拥有共识是否可欲,就说消除分歧,恐怕从来靠不上the last word,无论它发自感性还是理性。什么是天空的颜色?天阴沉沉的,一片灰色;来了沙尘暴,一片黄色;污染严重,一片乌突突的颜色。大鹏扶摇而上九万里,天空一片蔚蓝。这应该是天空的正色。可庄子用的是一个疑问句:“天之苍苍,其正色邪?”庄子接下来问:“其远而无所至极邪?”老子也有这一问:“孰知其极?其无正邪?”我恐怕不会主张世上没有正误,但我的确认为正误并不来自至极之处。思辨可以上穷碧落下探黄泉,但总要有个实际的争点,思辨才有个着落。思辨没有the last word,或如威廉斯评论的结语说:“最终的发言权,一如既往地握在实际发生的事情手里。”

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司