- +1

埃及贝雷尼克佛像:早期佛教传播与红海沿岸的印度商贸活动

2024年3月25日由加州大学洛杉矶分校(UCLA)佛教研究中心、扣岑考古研究所、全球古代研究所联合主办的“埃及贝雷尼克佛像:早期佛教传播与红海沿岸的印度商贸活动”考古报告会在线上召开,以纪念英年早逝的印度佛教Diego Loukota教授。 特拉华大学Steven Sidebotham教授、海德堡大学Rodney Ast博士、莱顿大学Roderick Greerts博士、加州大学洛杉矶分校和都灵理工大学Willeke Wendrich教授等埃及考古学者应邀汇报了相关发现。

Loukota教授1985年生于南美洲哥伦比亚 (图一)。 在获得意大利博洛尼亚大学亚洲历史学士学位后,留学北京大学获得梵文和巴利文硕士学位,并跟随已故的段晴教授学习和田语和犍陀罗语。 他在UCLA亚洲语言文化系完成了佛教研究的博士学位,师从Gregory Schopen教授。Loukota教授的研究集中在未发表的中亚语言文献、残篇和铭文,关注它们对佛教历史和丝绸之路历史的贡献。

图一 重病中坚持教课的Diego Loukota教授 (Stephanie Balkwill拍摄)

UCLA佛教研究中心主任Torquil Duthie教授在致辞中,缅怀了Loukota教授生前事迹,赞扬他是个学术认真严谨、并且对生活充满好奇与热情的人,也是一个天才的学者,掌握了七种现代语言——英语、西班牙语、意大利语、普通话、德语、法语和日语——以及八种古代语言——梵文、古汉语、和田语、犍陀罗俗语、巴利语、藏语、希腊语和拉丁语。他的过世是佛教研究领域和UCLA无法弥补的损失。

随后Loukota教授在UCLA亚洲语言文化系的同事李旻教授回顾了两人合作在2022年举办西安出土东汉铜佛像考古与佛教研究工作坊的经历。 双方将UCLA佛教研究与中国考古的优势结合在一起,设计了考古与佛教两场线上讨论会。第一场邀请陕西省考古研究院的考古学家们介绍发掘现场,第二场组织来自世界各地的佛教研究学者探讨发现的意义。 在埃及红海沿岸港口贝雷尼克(Berenike)罗马时代佛像的发现公布之后,他们计划二度合作,用这一模式来探讨这一重要发现的重要意义——UCLA不但有很强的埃及考古专业,Willeke Wendrich教授等埃及考古学师生还参与了贝雷尼克发掘。在筹备过程中Loukota教授确诊脑癌,不幸于三月十七日离世。在生命临近终结之时他依然希望看到会议的召开,因此考古报告会在一周后如期举行,来纪念Loukota教授的学术遗产。

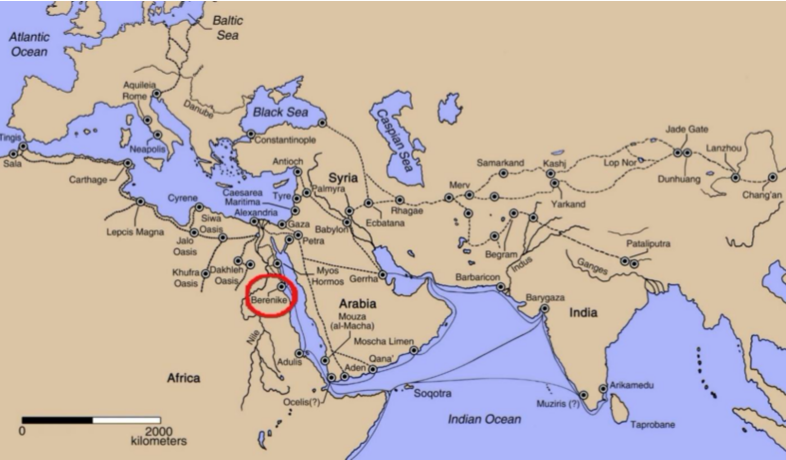

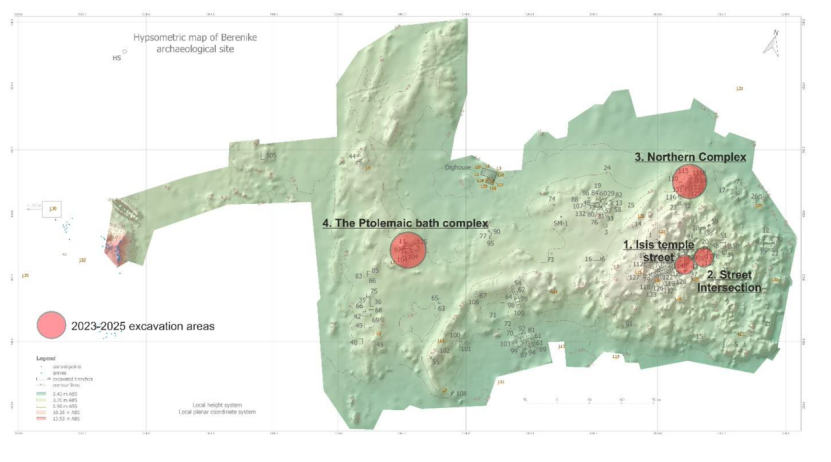

学术报告由加州大学洛杉矶分校和都灵理工大学埃及考古学家Wendrich教授主持。波兰-美国联合贝雷尼克考古美方领队特拉华大学Sidebotham 教授题为《印度人在贝雷尼克:埃及红海岸的一个托勒密-罗马帝国的商业中心》的报告首先对贝雷尼克遗址进行了综合介绍。作为托勒密王朝在公元前二世纪初建立的港口城市,贝雷尼克位于罗马帝国和托勒密埃及的东南部,是连接亚欧非三大洲海路贸易通道的枢纽(图二)。贝雷尼克遗址发掘面积已经达到一万平方米,遗迹集中分布在遗址的西部,西南部是港口所在地。这里发现了罗马早期的灰坑、墓葬区和宠物墓葬区等,其他遗迹分布在遗址东部(图三)。

图二 连接亚欧非三大洲海路贸易通道的枢纽——贝雷尼克港

图三 贝雷尼克2023-2025季度发掘区域(1号地点为伊西斯神庙)

接下来他从两个方面进行汇报:一是南亚人在贝雷尼克存在的证据;二是南亚人生活过的证据。就第一方面来说:贝雷尼克遗址内发现了大量与印度有关的手工艺品和动植物遗存,包括印度陶器:比如带有婆罗米文陶文和刻画万字符的陶片,万字符是好运的象征,是南亚次大陆地区人们的共识。从植物遗存来看该遗址内发现了大量的胡椒颗粒,一个大型陶容器内出土了7.5公斤的胡椒。印度西南部西高止山盛产胡椒,胡椒是该地区向罗马出口的主要产品。除了胡椒,该遗址还发现了印度的椰子壳和料珠。

贝雷尼克遗址内有一处宠物墓地,其中发现有七百多只动物,多数为小猫、小狗,还有恒河猴、冠毛猕猴等,其中猕猴原产于次大陆地区或来自中亚。为什么说这是宠物墓葬区?因为这些动物是特意被埋葬的,大部分带有项圈,可能是港城内居民们饲养的宠物。此外该遗址内还发现了与印度相关的其他遗物:2018年在伊西斯女神庙庭院内发现了一些印度钱币、印度纺织品等。需要特别注意的是在贝雷尼克遗址内发现了用柚木做的船梁,以上的证据都说明贝雷尼克遗址与印度有着密切的联系,但这又不能完全证明印度人在贝雷尼克生活过,因为这些东西都可以通过海路达到。

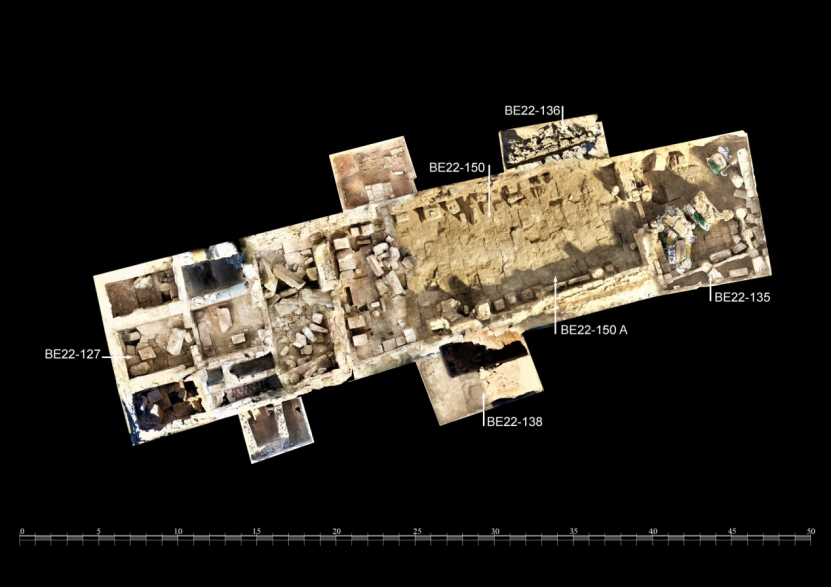

那该遗址内是否有印度人生活过呢?Sidebotham 教授从贝雷尼克遗址的宗教建筑伊西斯神庙的发现对此进行进一步讨论。神庙位于该遗址最高处,也是该遗址最大的宗教建筑,它始建于公元一世纪初,一直使用至公元五世纪 (图四)。该神庙发现的第一尊大理石佛像,其年代在公元一世纪末至二世纪上半叶,通高71.1厘米 (图五,图六)。通过对佛像材质进行分析后发现该佛像并非印度制作,其石材来自土耳其马尔马拉海沿岸。从佛像的发型来看,其与该时期罗马帝国女士流行的发型几乎一致,所以这个佛像带有中东或地中海地区的风格。

图四 发现佛像的贝雷尼克伊西斯神庙

图五 贝雷尼克大理石佛像头部与背光

图六 贝雷尼克大理石佛像(Steven Sidebotham 拍摄)

那该佛像是如何受到犍陀罗地区的影响呢?这应当与红海的贸易相关,跋禄羯呫港口(Bharukaccha)和巴巴里贡港(Barbarikon)是与红海贸易最为重要的两个港口,前往红海的船只几乎都要经过这两个港口,犍陀罗地区的佛教元素可以通过这两个港口被带到贝雷尼克遗址。《厄立特里亚航海记》中也记录了红海、东非、阿拉伯南部以及印度西海岸的主要港口以及这些港口在进口和出口货物方面的信息,并提及印度和红海之间的贸易持续时间非常久,并不局限在公元一世纪至公元二世纪期间,这也为佛像的传播提供了证据。

此外在神庙的庭院中还发现了一块刻有婆罗米文和希腊文缩写的石碑,铭文年代可以追溯到公元248年,内容简介为:“一个印度人名字叫做Vāsula,他是刹帝利族,属于武士阶层;这个群体参与贸易;是奉献者的形象(可能是佛)。”另外在神庙还发现了一个约9.3厘米高的佛像,也是用贝雷尼克当地的石头做的,但这个佛像制作较为粗糙,其鼻子与眼睛跟该神庙出土的其他雕像极为相似,应该是一个作坊制作的,时间在公元一世纪至三世纪。

该神庙西北角的小房间里发现一块石碑,上面刻有三个印度教神像(图七)。这块石碑也是用贝雷尼克遗址当地的石料制作的,印度神像与公元前二世纪阿伊哈努姆遗址出土的两个银币上发现有印度神的形象以及同时期马图拉地区出土钱币上刻画的印度教神灵极为相似。最后他还介绍了遗址北部建筑群中出土的第三个佛像,该处距离伊西斯神庙北部八十到一百米。这个佛像与神庙内出土佛像相似,都是左手握衣角的造型,相似的佛像造型见于犍陀罗地区的大理石造像。Sidebotham 教授认为上述发现的佛像、梵文石碑、印度神像虽然是由贝雷尼克当地或地中海地区的石料制作的,但极具印度宗教元素,所以这些应当是居住在贝雷尼克遗址内的印度人委托当地的工匠制作佛像用来在当地的宗教背景中供奉,因为他们有钱,并且对此充满兴趣。

图七 贝雷尼克遗址出土的印度教碑刻(Steven Sidebotham 拍摄)

海德堡大学Rodney Ast博士报告题目是《在更大背景意义中就贝雷尼克遗址发现的印度人进行思考》。Ast博士从文本出发,首先列举了目前南亚人在埃及/红海的一些假设:一,在公元一世纪以前,埃及没有印度人;二,印度与埃及的联系发生在罗马贸易鼎盛时期;三,他们之间的交往只是商品贸易;四. 从公元三世纪开始,印度人不再出现在埃及。但更多物质材料的出现表明上述假设存在问题。

首先,诸多钱币学证据显示埃及与印度存在的频繁往来。在科普托斯(Kopotos)到贝雷尼克遗址的路上出土了公元二世纪印度南方的一个泰米尔人古国哲罗王朝钱币。 伊西斯神庙出土了两枚二世纪早中期印度南方百乘王朝钱币。还有在埃及发现的公元四世纪晚期西撒特拉普王朝鲁陀罗犀纳二世银币。这些从公元一世纪至公元四世纪的钱币,可能不具备购买力,只是在寺庙里进行供奉,也可能是南亚带回来的纪念品,或是生活在那里的人们留下的,但这些钱币的出现对上述假设提出了挑战。米奥斯贺尔莫斯(Myos Hormos)港口出土的婆罗米文陶片、索科特拉岛出土的婆罗米文陶文以及阿布辛波古庙(Abu Simba)出土的铭文等,都向我们展示随着物质材料的增加,之前的假设是不成立的。

接着他开始对贝雷尼克遗址出土的带有铭文的石碑和佛像进行讨论,贝雷尼克遗址出土的石碑的年代大约在公元三世纪,是由当地的石头制作的,形制与当地同时期的其他石碑相似。石碑上刻画了希腊文和梵文铭文。希腊文刻画的较为粗糙,字母之间的间距较小,这些铭文应该不是精通此类语言的人群刻画的,而是本地专门的工匠刻画的。接着他通过对大理石佛像发型的分析认为这种发型具有罗马传统,受到了罗马地区的影响,而衣服的衣纹应当与托勒密王朝有关。

最后他举例了一块巴尔米拉文-阿拉米语(Palmyrene-Aramaic)和希腊文的双语石碑,这块碑文也是在本地的石料上刻画双语铭文。贝雷尼克遗址发现的石碑和佛像,部分原材料取自本地,碑文拼写和佛教造像也具有本土特征,但融合了外来因素。这些出土的材料说明一些外来物品的出现,比如碑文、大理石佛像等,都代表着外来人的思想和观念,它们以跨文化的方式被当地接受或被表达,这是外来文化在贝雷尼克遗址文化嵌入的重要表现。

莱顿大学Roderick Greerts博士是考古团队的陶器分析成员,他的报告题为《佛塔还是灯塔:在印度—罗马互动的情境下对贝雷尼克遗址的陶文进行阐述》。首先他提出贝雷尼克遗址的罗马早期陶器原料大部分源自埃及尼罗河流域,一小部分原料来自地中海地区,还有百分之二的原材料源自印度洋地区。其生产的成品除了供本地使用外,大多数用于贸易。从陶器组合来看,陶器中最多的是双耳细颈瓶,接下来为平底容器,储物罐和炊具数量都不多,双耳细颈瓶和平底容器数量较多是因为这些容器更适合用来盛放货物,方便船运。至于其他两类陶器出土数量较少或许与发掘相关。

贝雷尼克陶器上的陶文存在各种类型,比如一些陶片上刻画着船只。他的报告分析了一种刻在奶油橘色陶片上由四个矩形叠放的陶文和一种“三叉戟”形状陶文。奶油橘色陶片在波斯湾发掘中发现很多,应该是双耳细颈罐碎片。陶文由四个矩形叠放在一起,最下面的矩形最大,向上依次变小,Greerts博士比较了罗马灯塔和印度佛塔两种可能的解释。罗马灯塔与贝雷尼克遗址内陶片上的陶文较为相似,但细节存在差别,即灯塔顶端还有火焰装饰。在镜子和钱币上也发现有四个长方形的装饰,这样的装饰与灯塔不存在联系,应当有另外的解释。

四个矩形叠放的图案在印度也有发现,该类图案顶部也有装饰。很可惜,因为贝雷尼克遗址出土的陶片陶文顶部缺失,所以无法进一步比较。由于这类图案的发现并不局限于印度,因此贝雷尼克陶片上该类型图案不一定与印度佛塔造型有关,可能是从波斯湾过来的船只在航行过程中任意地点看到相似图案后学习模仿的。“三叉戟”陶文在陶片上也较为常见,它与灯塔一样与海洋、贸易密切相关,Greerts博士列举了一些北欧的例子。但这些陶文具体代表着什么,受到何种影响,目前尚不清楚。

最后发言的是Willeke Wendrich教授, 报告题目《世界公民——一些体现文化记忆但不太被关注的证据》。Wendrich教授关注世界公民,因为过去的人们具有很强的流动性,贸易是这种流动性的重要组成部分。贸易流动不仅发现在地中海地区,在非洲也有发现。这种贸易流动性与今天所谈论的印度人在贝雷尼克遗址的存在的主题十分吻合。 她认为贝雷尼克是一个很罕见的遗址,因为该遗址没有遭到太多的破坏,所以可以保存大量遗迹,特别是一些有机物很好的保存下来。比如在建筑中发现的柚木材料,就是因为得到了妥善的保存,所以才能发现是废弃的船只材料。

作为一本有关埃及与印度的航海记事,《周航记》(Periplus)记录了贸易路线、贸易港口以及在每个港口买卖何种货品。其中提到的胡椒、长胡椒、靛蓝染料等货品从印度运输至埃及。除了胡椒之外, 贝雷尼克遗址还出土了稻谷、椰子、柚木、料珠等其他印度货物,这些物资并没有记录在《周航记》中,所以两地之间应该不止一条贸易路线。以胡椒和长胡椒为例,胡椒产自印度南部的穆泽里斯(Muziris),长胡椒产自印度北部的婆卢羯车(Barygaza), 他们应该是通过两条路线分别运往贝雷尼克的。 贸易路线的差别可能与季风有关——一年内不同时间内根据季风风向选择不同的贸易路线。

接下来Wendrich教授从纺织品角度论证印度人曾在贝雷尼克生活。她通过分析遗址发现的棉纺织物的纺织技术,指出这些棉纺织品并非来自当地传统,而是印度传统。棉纺织物的捻向有S捻和Z捻,努比亚的棉纺织物是S捻,印度的纺织品则是Z捻。印度纺织技术比较符合棉花本身的结构。如果使用埃及或者北非的S捻纺织技术用于棉纺,则是将旧的纺织技术运用到新材料上,并不符合棉花本身的结构。

Wendrich教授讲到一种叫做Ply-split的编织方法,用来编织骆驼身上的带具,流行于印度西北地区。在贝雷尼克遗址内发现了此类纺织品,数量不多,年代在公元二世纪,也有一些属于公元四世纪晚期。通过检测,这些背带是用当地的山羊毛制成的。这是一种复杂的编织方法,技术的习成不是一朝一夕的,需要长时间的练习。

Wendrich教授认为这些编织品应当是印度人制作的。他们应该在印度时学会了该种编织方法,当他们随着贸易来到贝雷尼克遗址时,受到季风影响,不能立刻返航。在这段时间内,他们可能会从事手工业生产,也许是为了谋生或是为了打发时间。这种纺织品在印度是骆驼的背带,而埃及对此类编织品也有需求,因为从贝雷尼克遗址的货物运输到尼罗河流域需要骆驼驮运穿过东部沙漠。 这种纺织技术在贝雷尼克遗址的出现能很好的体现印度人在港城的生活。

上述四位学者汇报完后,UCLA 的Gregory Schopen 教授,德国莱比锡大学Monika Zin教授等佛教研究学者与与会考古学家就佛像的来源、年代、发髻、服饰以及出土石碑的碑文等问题展开了热烈的讨论。Wendrich教授指出,犍陀罗佛像艺术是印度佛教在受中南亚希腊化艺术传统的影响下产生,而埃及贝雷尼克港口发现的罗马时代早期佛像则是印度商团主动参与红海和地中海贸易,将当地工匠与材料纳入佛教艺术的重要例证。因此,我们的考古研究视野应该从环地中海贸易网络扩大到更多地关注印度洋世界与红海沿岸的互动关系,这次会议是一个重要的尝试,希望第二场佛教研究讨论会能在不久的将来实现。

(图二至图五都来自发掘项目网站https://honorfrostfoundation.org/2021/07/02/berenike-excavations-at-a-red-sea-maritime-hub-linking-the-mediterranean-world-to-the-indian-ocean-ongoing/)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司