- +1

布列松的“黑白世界”:从一个“中国”到另一个“中国”

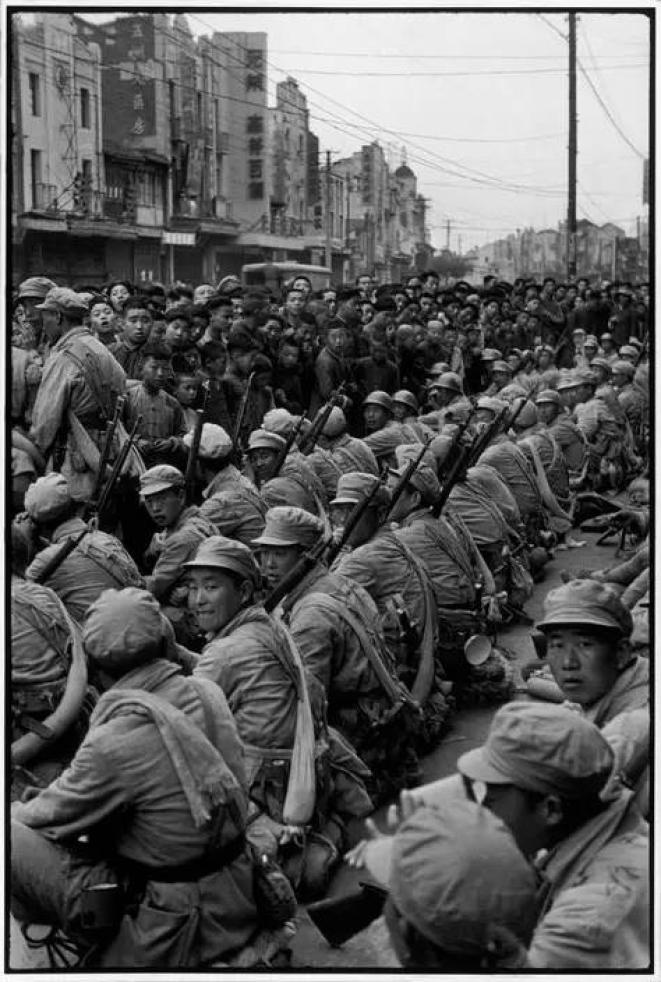

▲1949年4月,南京,首批进城的解放军士兵

1949是中国历史转折的一年。1948年12月初,布列松作为《生活》杂志特派摄影记者飞抵北平。当他1958再次来中国,正逢另一个重要转折点。可以说,布列松见证了:从一个中国到另一个中国。

影像,是比文字更生动也更真实的记录。布列松拍摄的这些照片,记录了重要的历史瞬间,让我们可以直观地看到当年的历史,感受那些虽已远去却与我们深深相连的岁月。

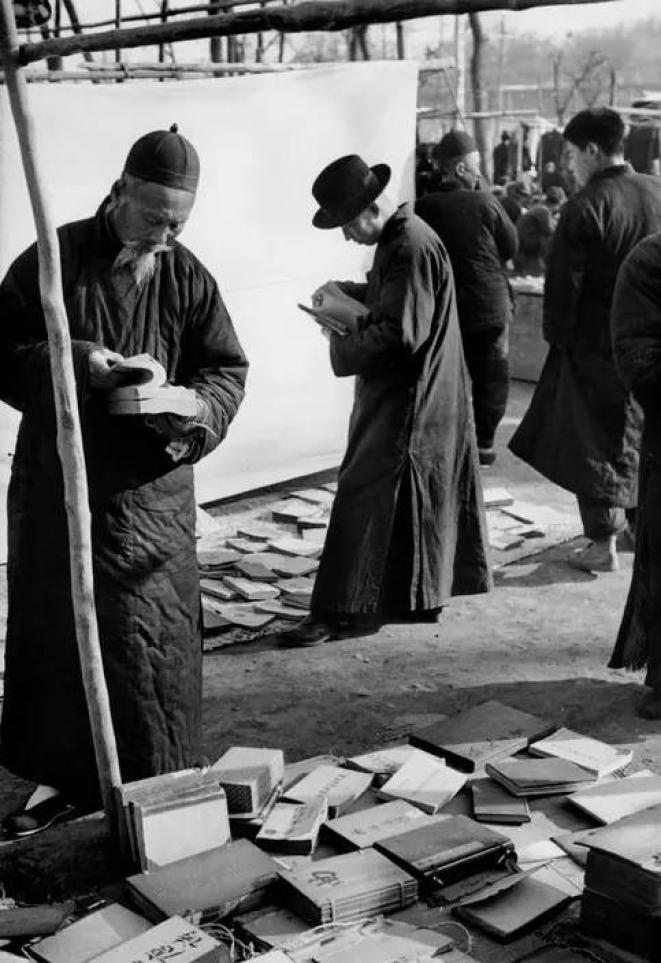

▲1948年12月,北平,书摊

北平!北平!

1948年12月初,布列松作为著名的《生活》杂志的特派摄影记者,乘飞机从仰光飞抵北平。他在北平停留了十二天,赶在解放军包围之前乘飞机飞赴上海。用他的话说搭乘的是“最后一班”飞机,从时间上推算,他指的应该是城外南苑机场的最后一班飞机。因为从解放军围城直到次年1月31日北平和平解放,国民党的飞机仍可以在临时修建的东单机场起降。如此慌张地逃离,可以看出刚到中国时,他对解放军还是充满了疑虑。

在短短的十二天之内,布列松用他的相机,为中国历史留下了一些无可替代的宝贵影像记录。

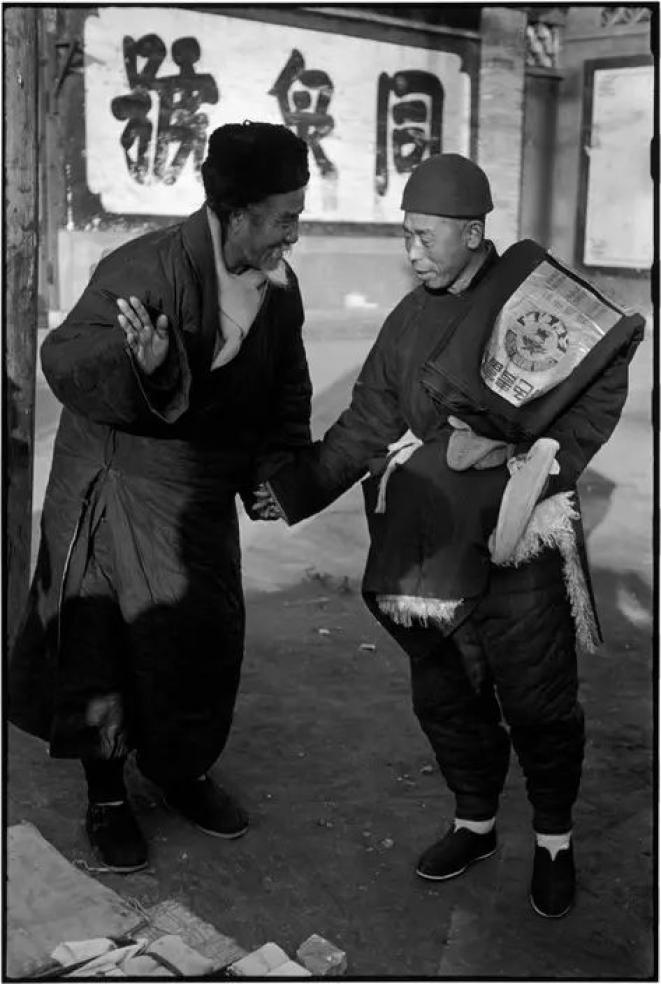

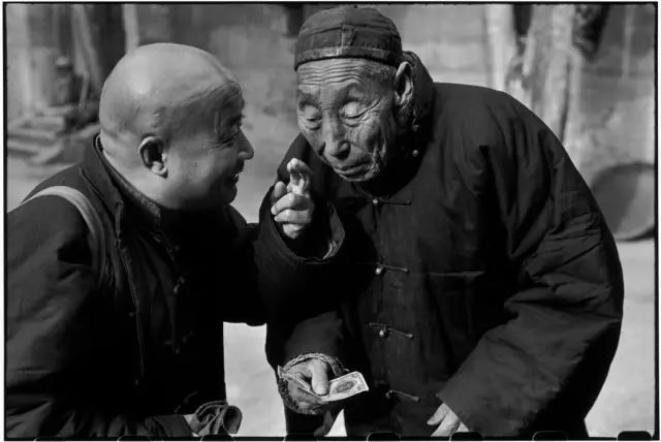

▲国民党军队撤退和解放军到来的大约八天前,北平的生活是平静的。一个街头商人高兴地遇到一个朋友,这个朋友刚刚买了一块棉花布料。尊敬、仁慈和平和——这些中国人在任何情况下都不愿意丢掉的美德——在中国漫长历史中最重大的改变之一的前夕进行着。

▲1948年12月,北平,打太极拳的人

▲1948年12月,北平,街头古董店

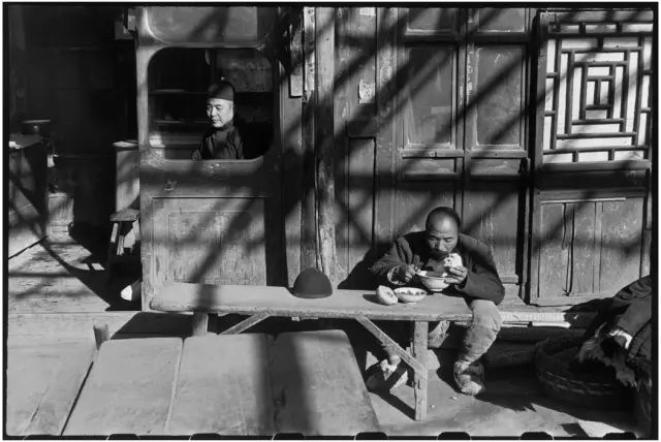

▲1948年12月,北平,来到城里贩卖蔬菜的农民正在吃饭

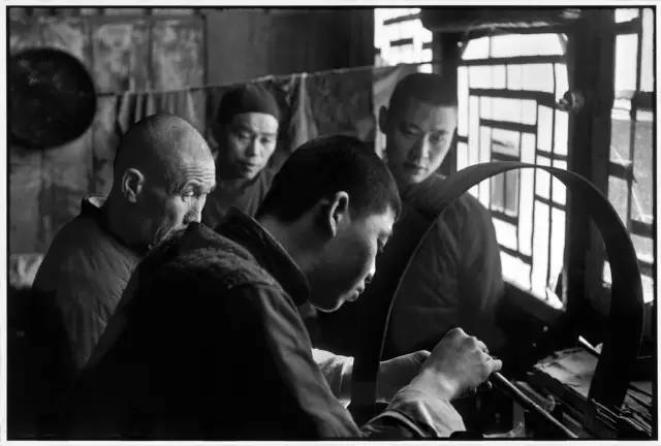

▲1948年12月,北平,磨光加工缅甸翡翠

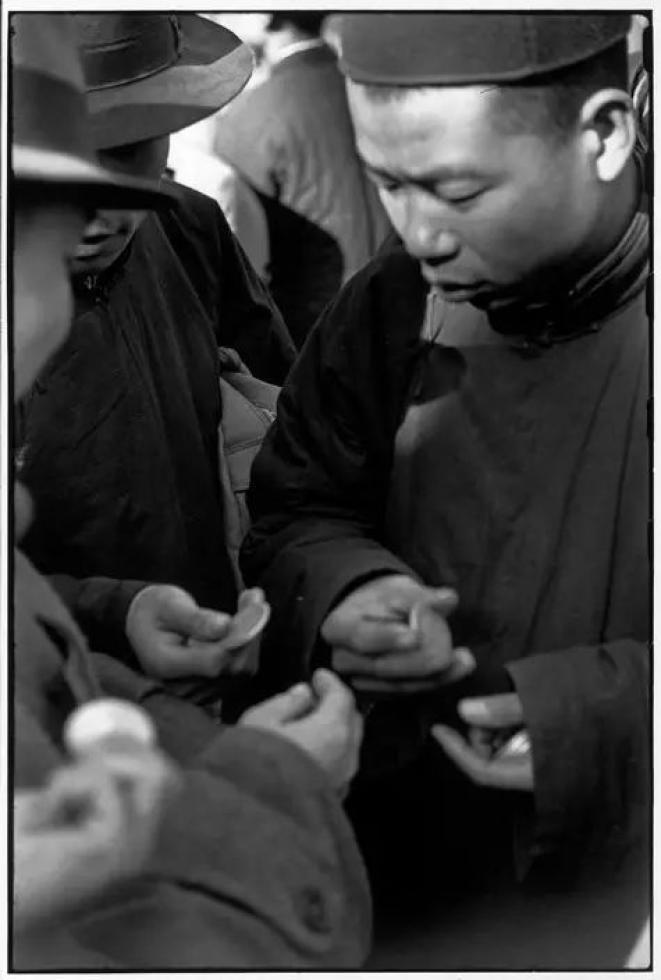

▲1948年12月,北平,兑换银元的百姓

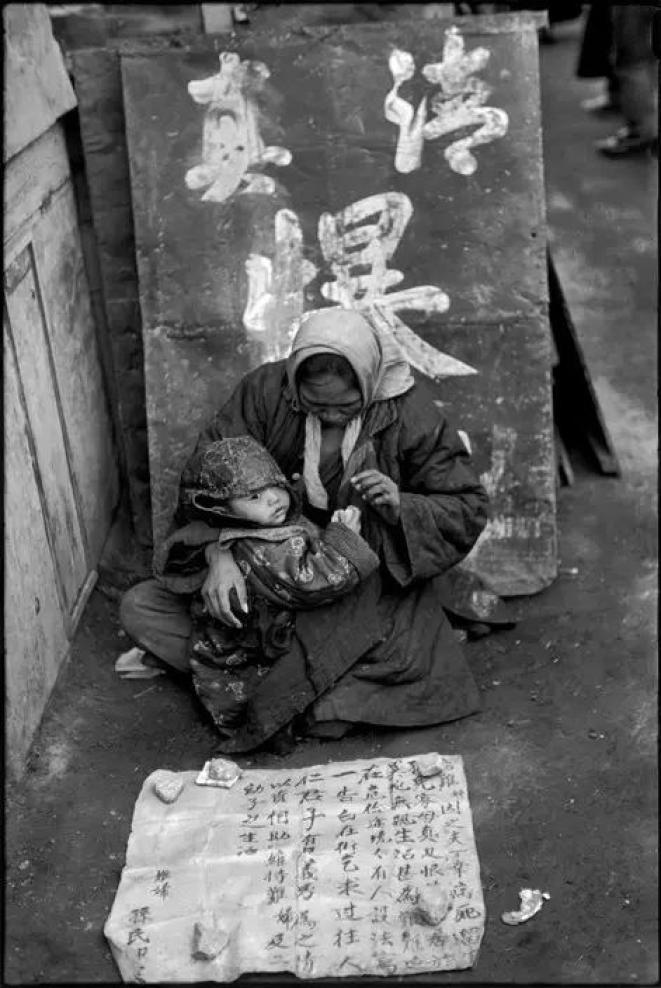

▲1948年12月,北平,城内正在乞讨的难民母子

▲1948年12月,北平

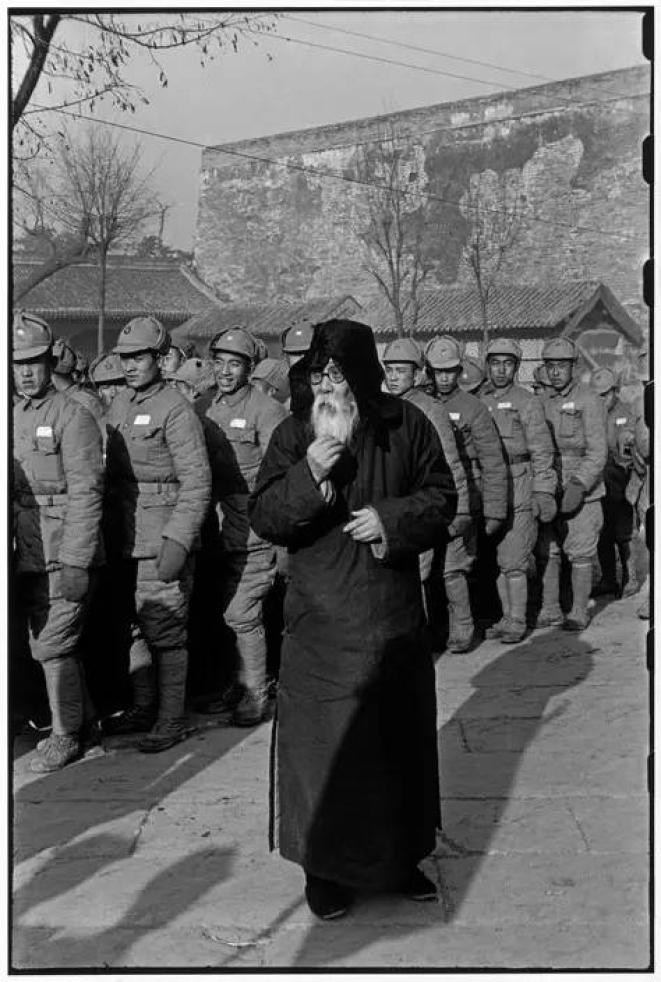

▲1948年12月,北平,不知所措的老人在这群国民党征召的新兵中寻找自己的儿子

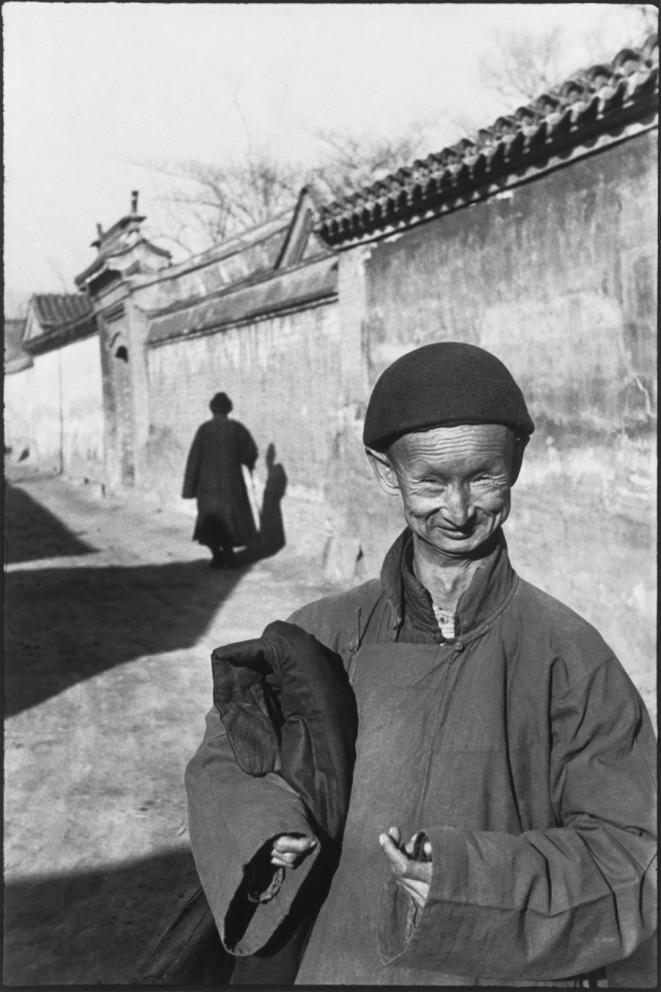

▲1948年12月,北平,太监

▲1948年12月,北平,右边是曾经服侍慈禧的太监

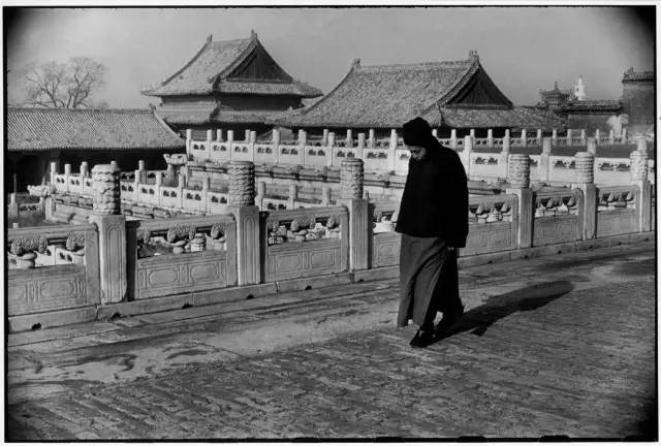

▲1948年12月,北平,在紫禁城,一个独行者,或者一个以前的官员

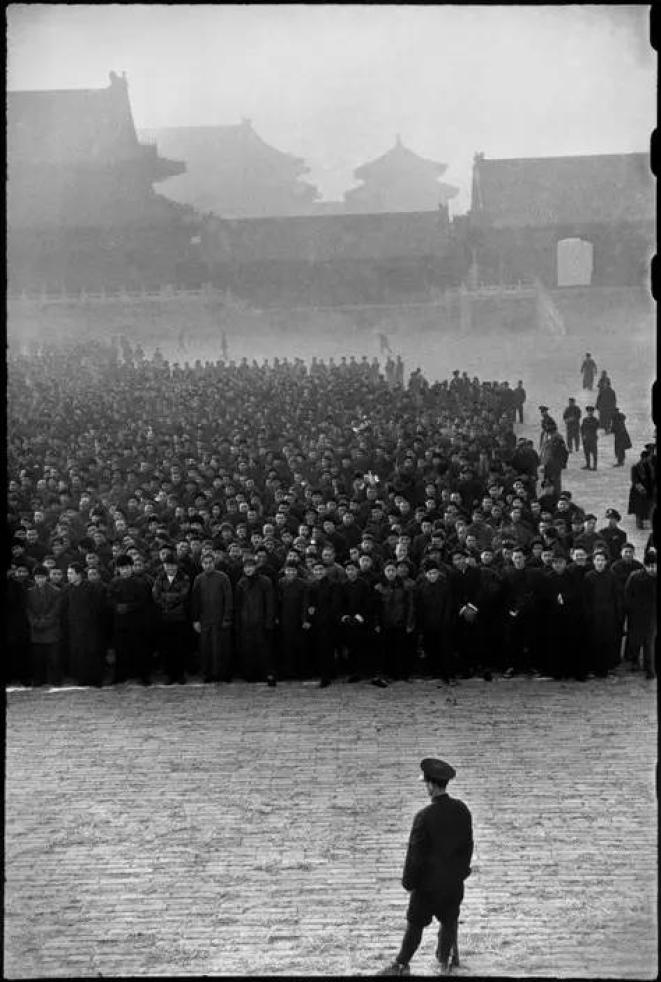

▲1948年12月,北平,城外被解放军包围,国民党召集的10000名新兵站在皇宫的院子里等待命令

南京!南京!

离开北平后,布列松一直在上海,南京,杭州一带活动,并一度打着白旗,步行试图前往山东前线作采访。在南京,他见证了政权的更替。

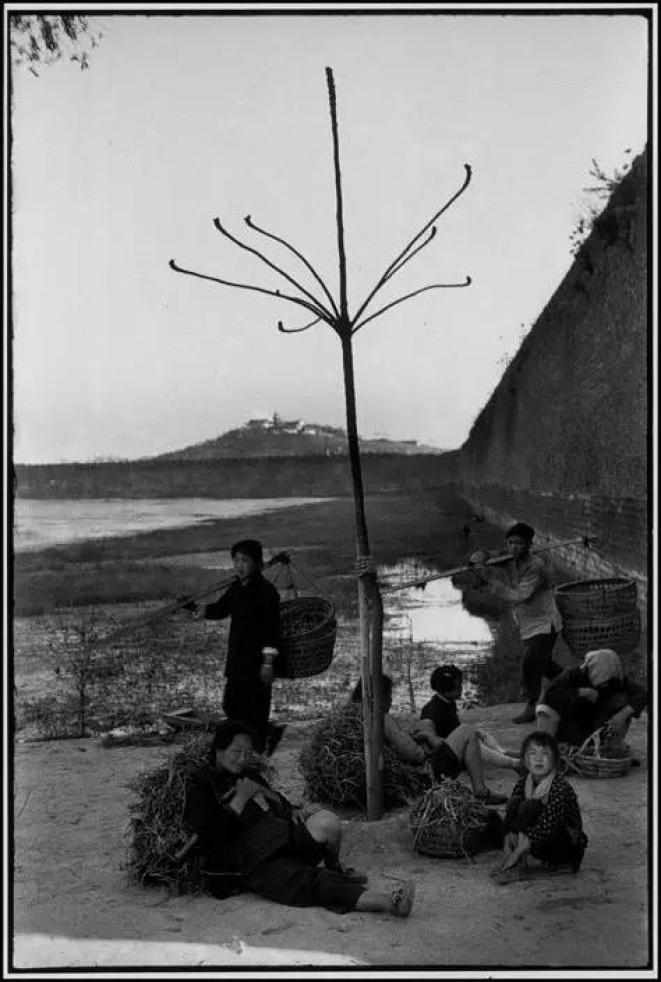

▲南京,长期作为国民党的首都,仍然有着老城墙,而且比任何其他中国城市的城墙都还要古老。它们从很多朝代和太平天国运动中幸存下来。这里可以看见部分城墙,湖水反射出它们,明朝海军14世纪时在这个湖中操练。这些人在采集莲藕作为食物。

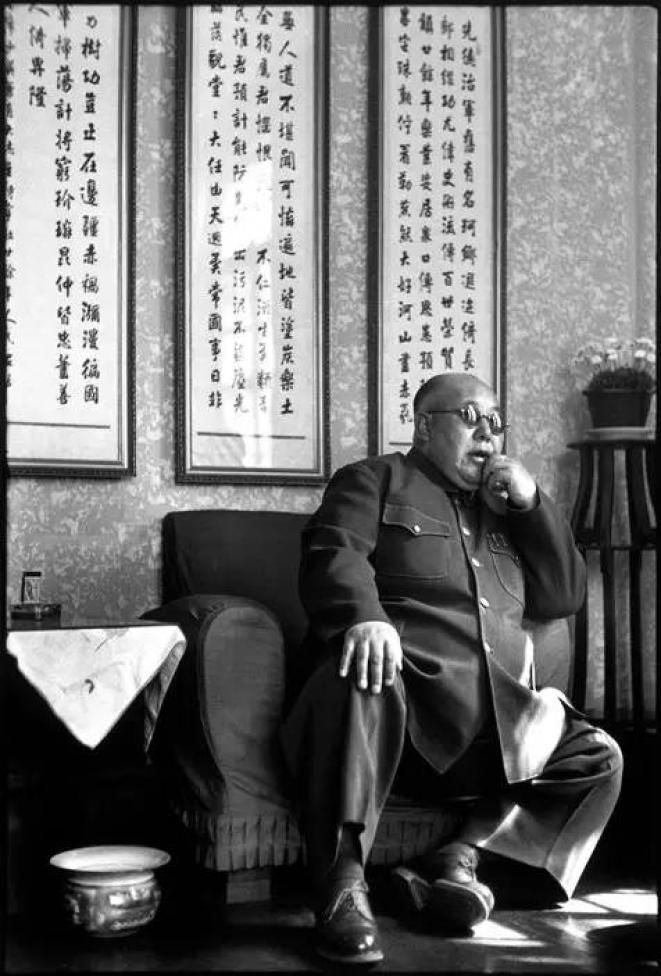

▲1949年4月,南京解放前,国民党统治的最后日子里,来到南京的军阀马鸿逵。在马鸿逵照片的说明文字里,布列松写道:“马鸿逵的秘书打扮得像个护士。他喜欢吃冰激淋,身边随时都准备着几桶,只要有客人就请客人吃。”

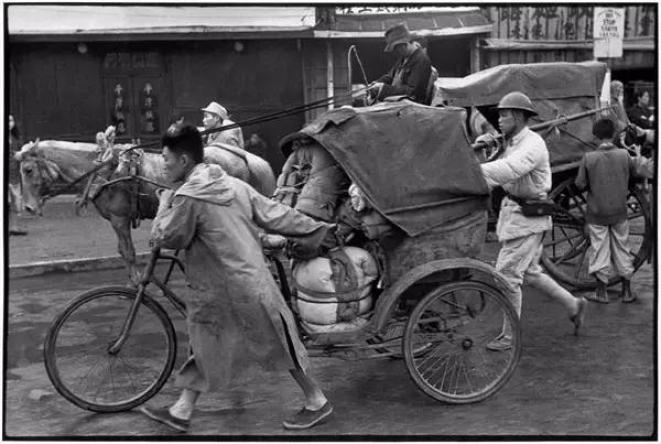

▲1949年,南京

▲1949年,南京

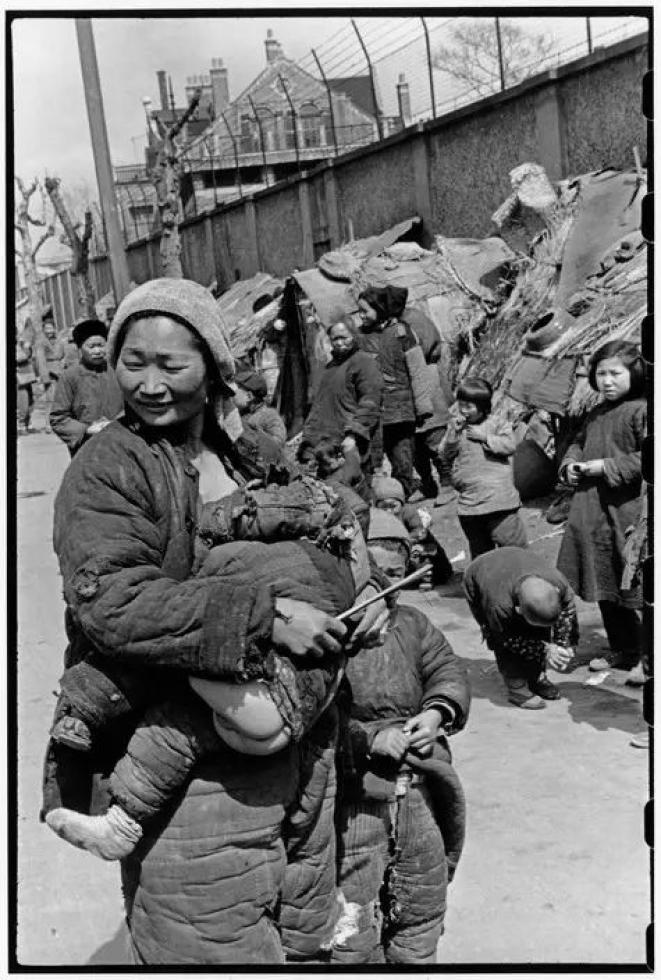

▲1949年4月,南京,带着家庭的财产外出逃亡的军官,背景是数千内战难民的临时住处

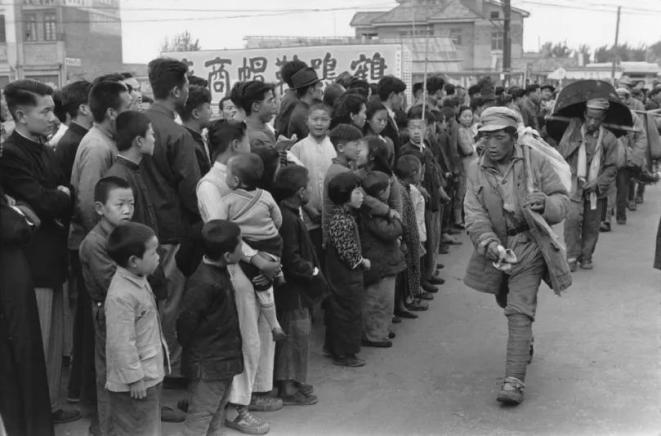

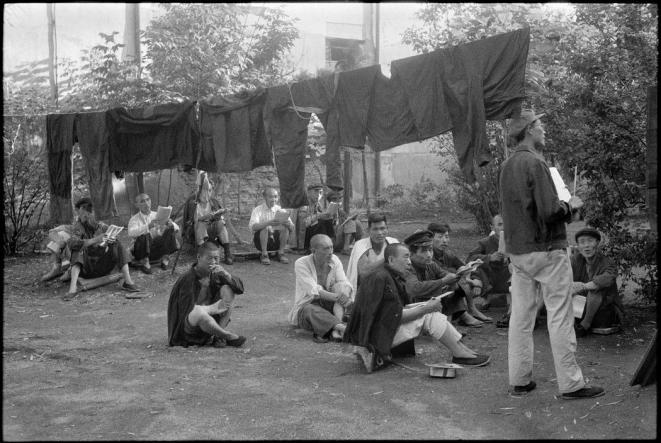

布列松拍下了第一个步行进入南京城的疲惫的解放军战士,紧随这名士兵走过来的不是另一名士兵,而是一个负重的年老挑夫(即本文封面图)。他也拍摄了整齐地坐在路边休息的部队,以及围观者面对他们时惊讶,兴奋又疑虑重重的表情。

▲1949年4月,南京,席地而坐的解放军

▲1949年4月,南京

▲1949年4月,南京

▲1949年4月,南京

上海!上海!

布列松在上海记录下了这座鱼龙混杂的城市在新中国建立前最后几个月的社会风貌,包括疯狂的挤兑风潮,激奋的游行队伍和遵守纪律的新式军队。最后,九月底,他在上海码头登上了开往香港的轮船。

▲1948年12月-1949年1月,上海抢购黄金风潮,由于纸币贬值,国民党决定每人可以兑换40克黄金, 12月消息传出,数以千计的人们排队等待,有十人拥挤致死。

▲1948年12月-1949年1月,上海,抢购黄金风潮

▲1948年12月-1949年1月,上海,被包围的上海,苏州河的运输完全中断

▲1948年12月-1949年1月,上海,等待离开城市的官员

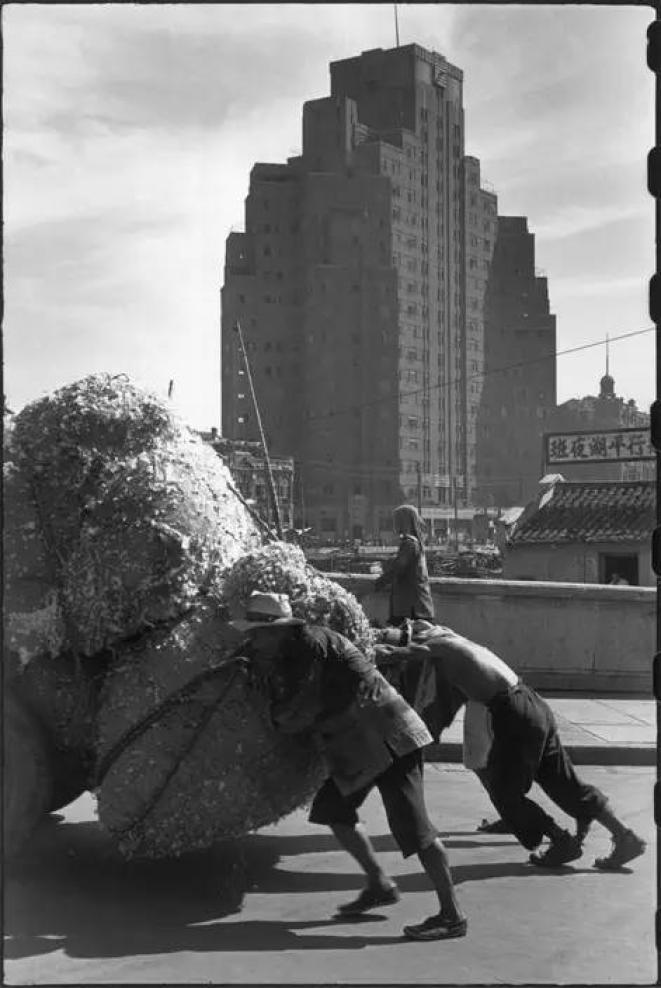

▲1948年12月-1949年1月,上海,穷人撕开码头上的棉包。很多人在内战的最后一个冬天饿死或冻死。

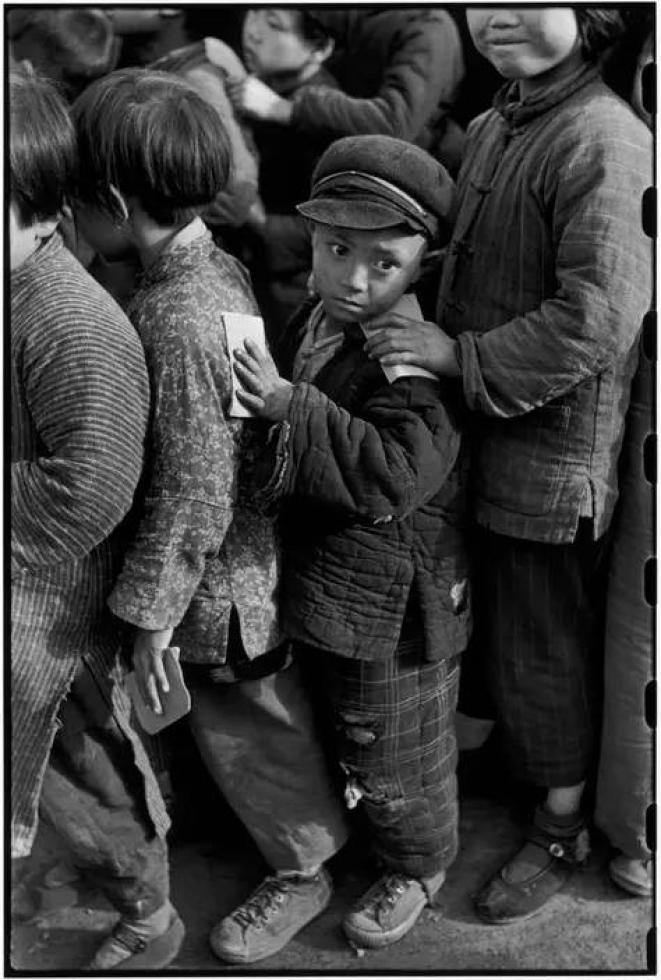

▲1949年,上海。慈善机构的一群孩子等着分发大米。在那儿,他们接受教育并得到极少量的食物。这所学校是孙中山的遗孀宋庆龄女士建立的。

▲1949年,上海,推车过桥的苦力

▲1949年,上海,难民

在布列松亲笔撰写的很短的一段旅行回顾里,他对政权的任何一方都没有发表自己的看法。这些照片,让人感觉他是一个不偏不倚的记录者,对被摄者充满了尊重,而那只握住相机的手从未因为过分激动而颤抖。这难得的忠实还原,使得我们可以平心静气被带回那个时代,不偏左也不偏向右。

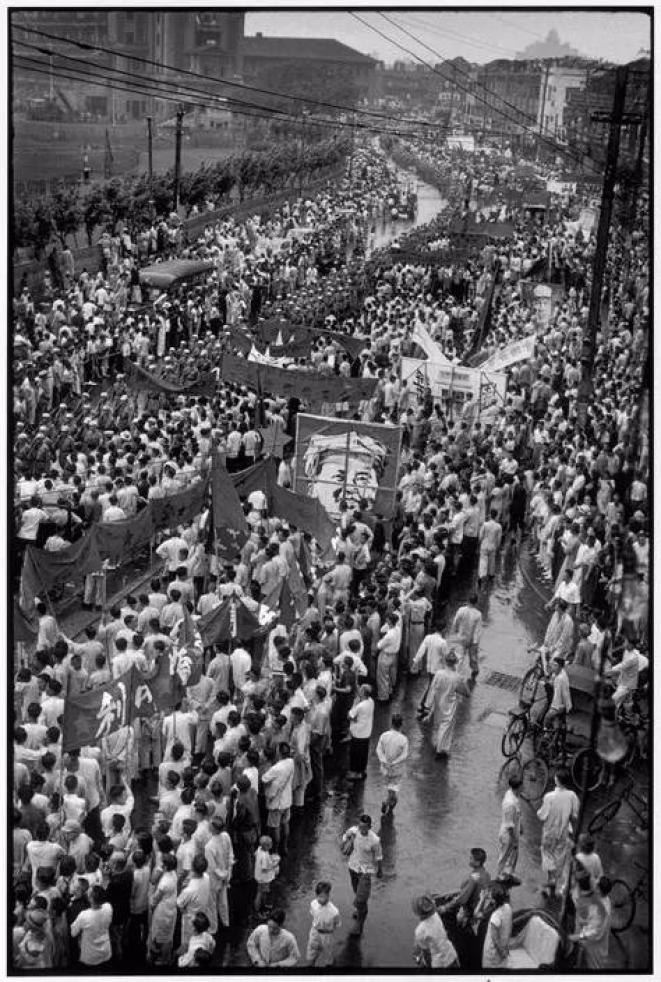

▲1949年6月,上海,政治集会(解放军于5月27日夺取上海)

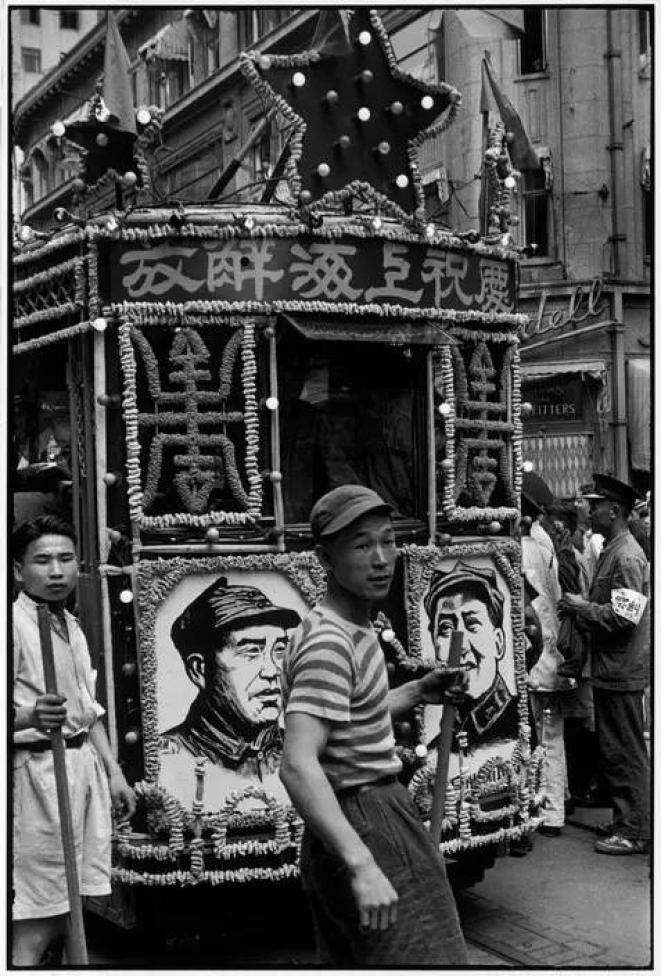

▲1949年6月,上海,庆祝城市解放

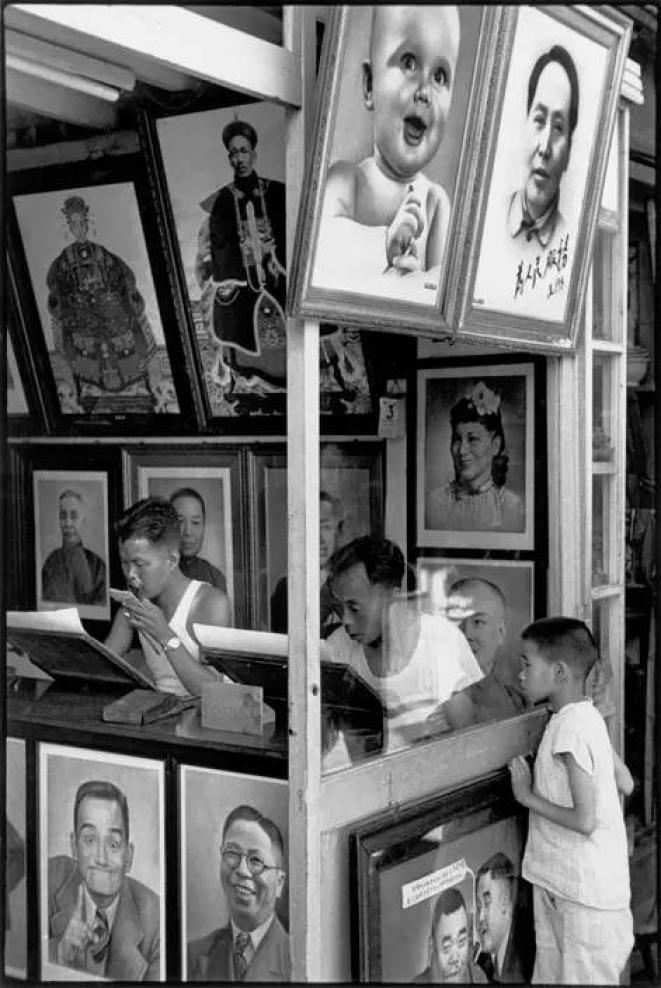

▲1949年,上海,一家画像店

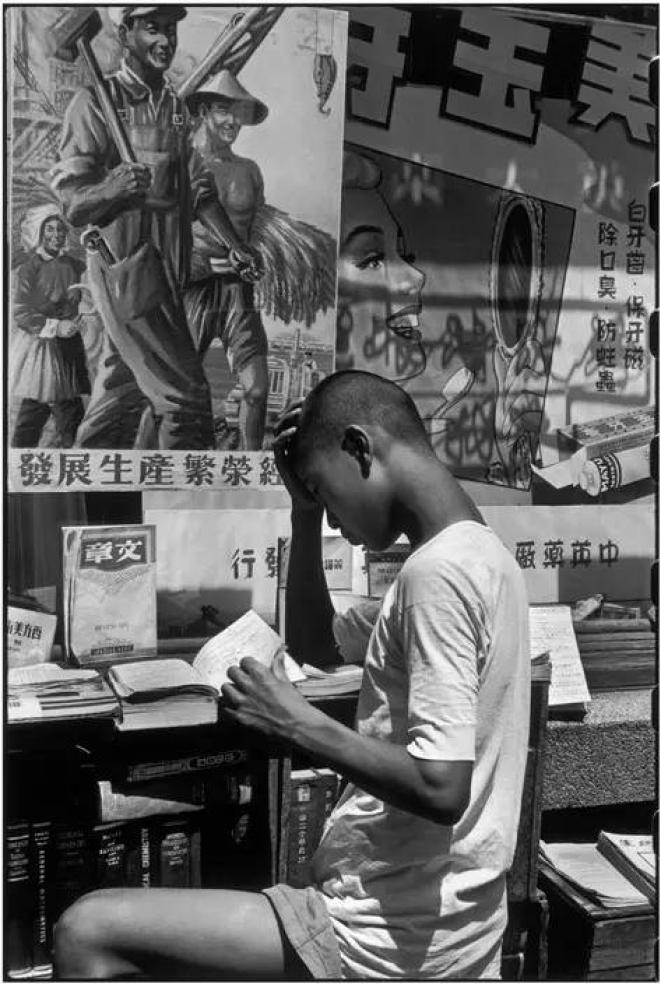

▲1949年,上海,路边图书馆

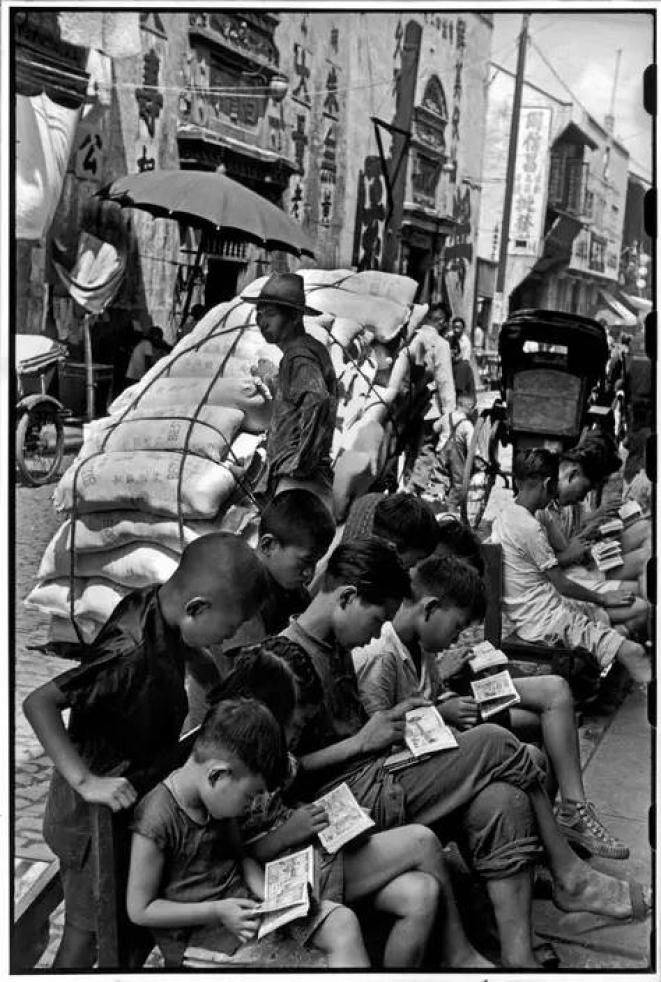

▲1949年,上海,贪看小画书的儿童

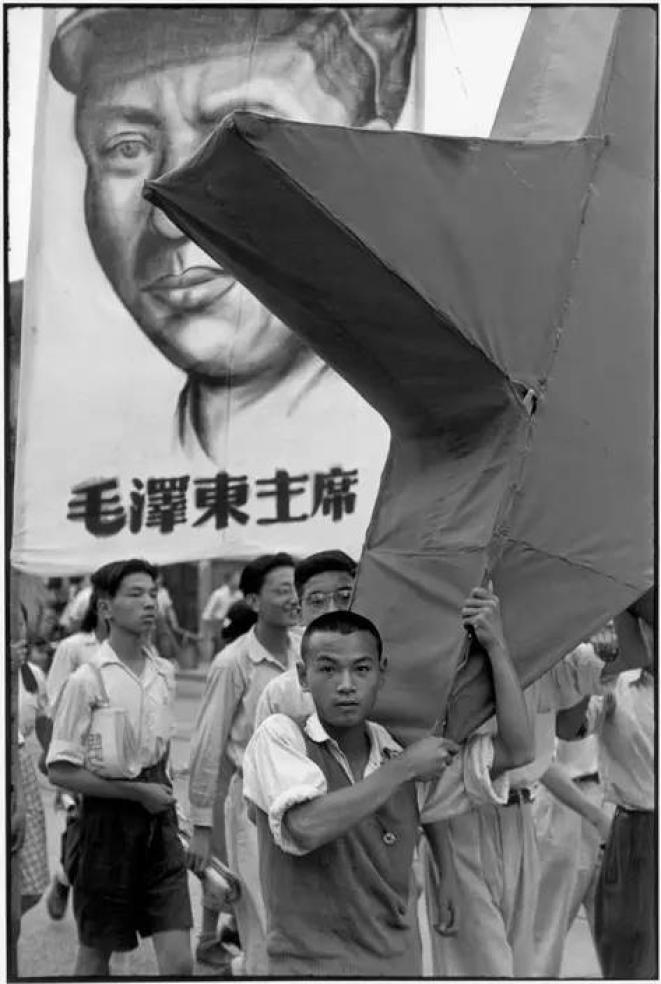

▲1949年8月1日,上海,庆祝活动

▲1949年8月1日,上海,庆祝活动

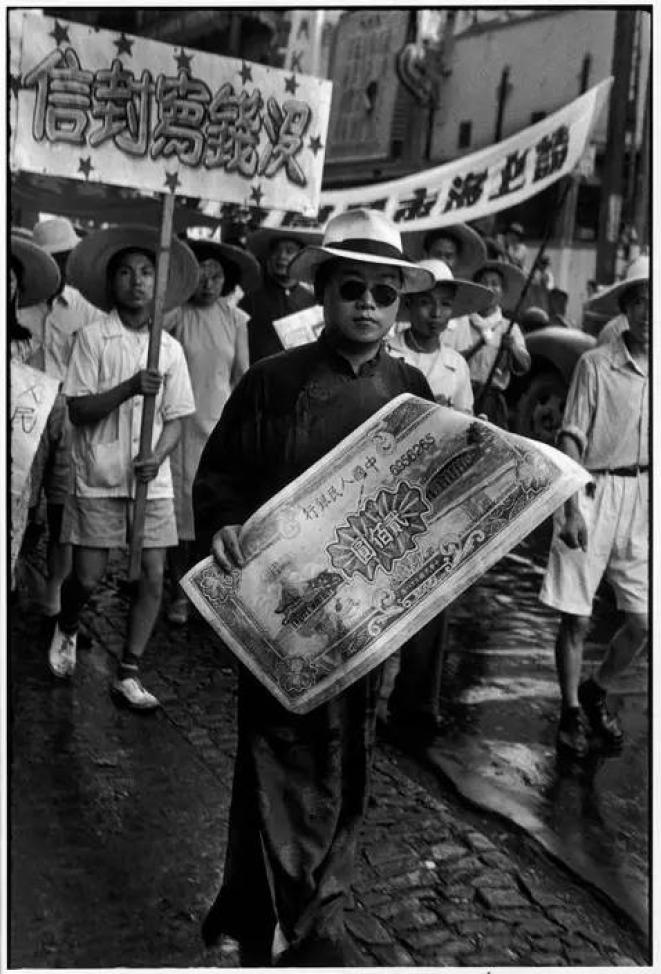

▲1949年8月1日,上海,隆重举行欢庆部队开进上海的活动,一名工会代表拿着一张放大了的新钞纸币

▲1949年,上海,学生举行反黑市的“8.1”胜利大游行,队伍经过外滩,背景是中国银行

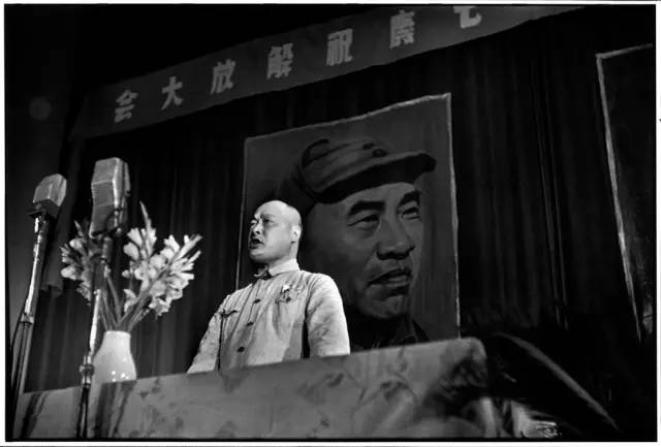

▲1949年8月7日,上海,在胜利庆典大会上讲话的陈毅

▲1949年,上海,《升官发财》正在一家戏院上演,在这个场景中,蒋介石对他妻子的姐夫、金融家和前国民党政府财政部长孔祥熙大动肝火。这部戏在国民党还在掌权时就写好了,后来重写了该剧,加大了讽刺性。

▲1949年,上海,标语上写着“反对官僚资本、封建主义、帝国主义”

▲1949年,上海,一些解放军士兵对巨幅广告牌已经习以为常,但有些士兵则怀着惊奇的眼光

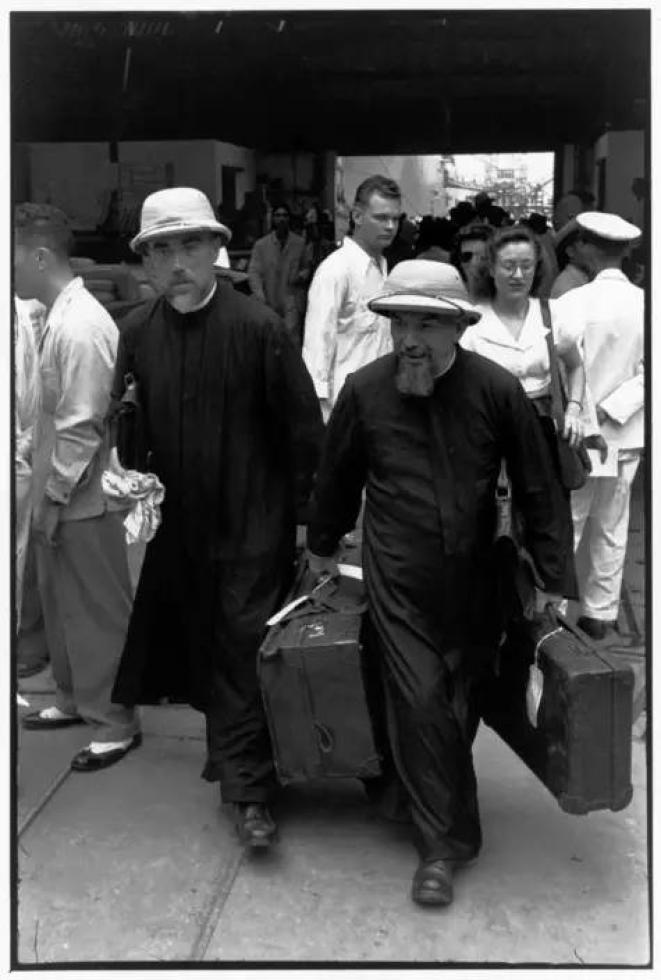

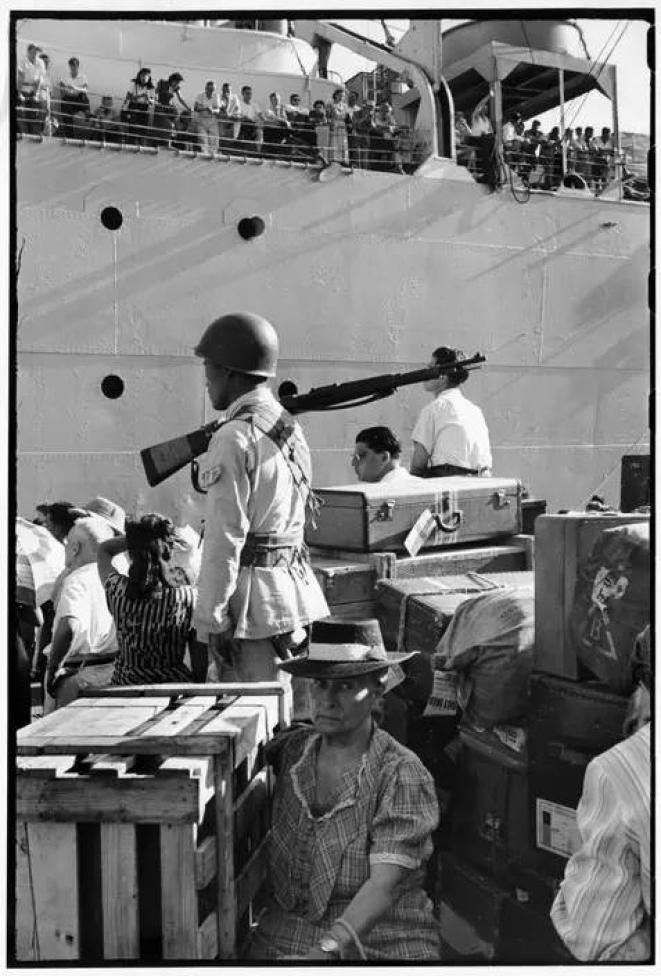

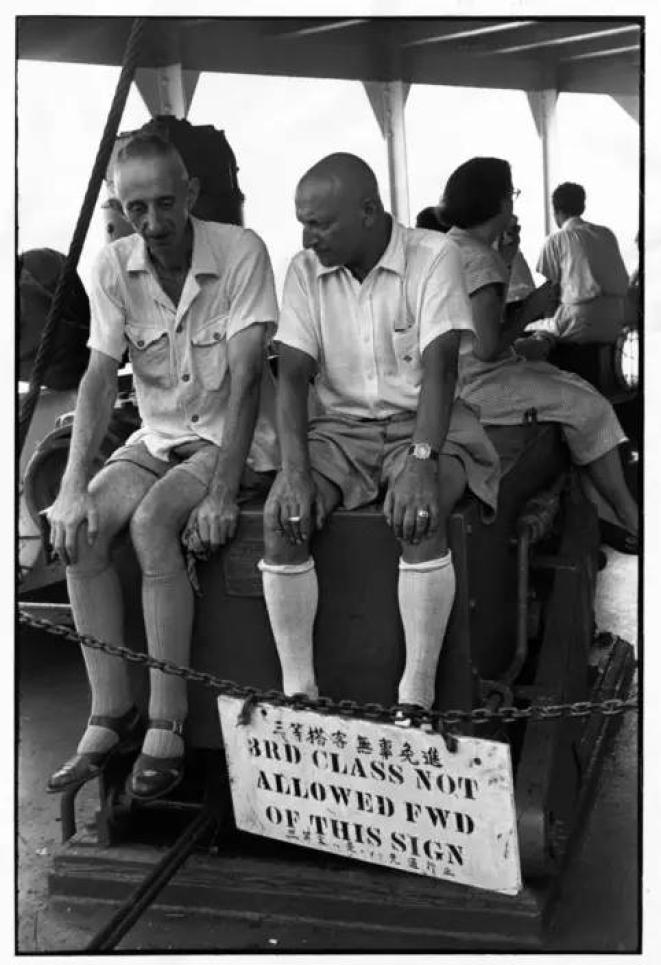

▲1949年9月,上海,国民党政府撤离上海后,对上海实施海上封锁,经过5个月的封锁之后,一艘美国军舰“戈登”号抵达上海港,搭载外籍人士离开上海。

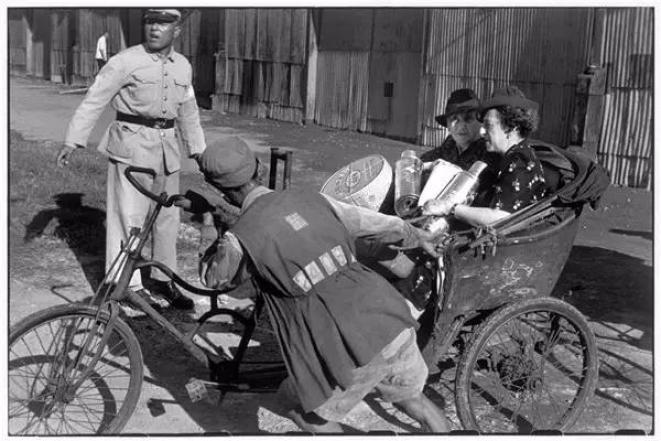

▲1949年9月,上海,准备搭船离开上海的外国人

▲1949年9月,上海,撤离上海的外国人

▲1949年9月,上海,撤离上海的外国人

布列松的作品清晰地展现了那段岁月人们生活的转变,再看几张1949年布列松在杭州和香港拍下的照片。

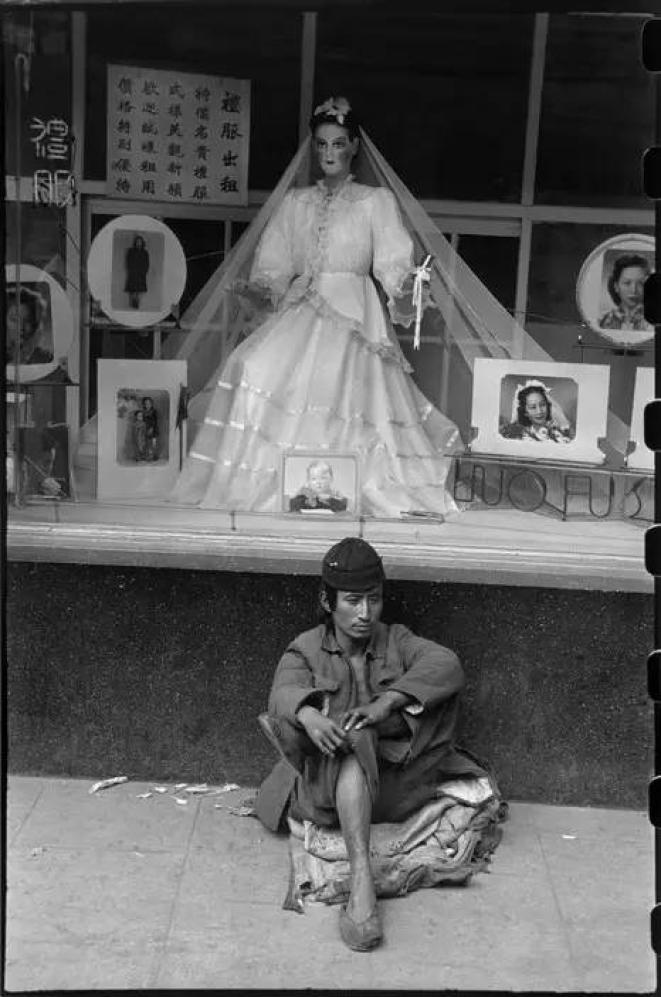

▲1949年,杭州,人行道上的流浪汉

▲1949年,杭州,失明的乞丐和他的两个孩子

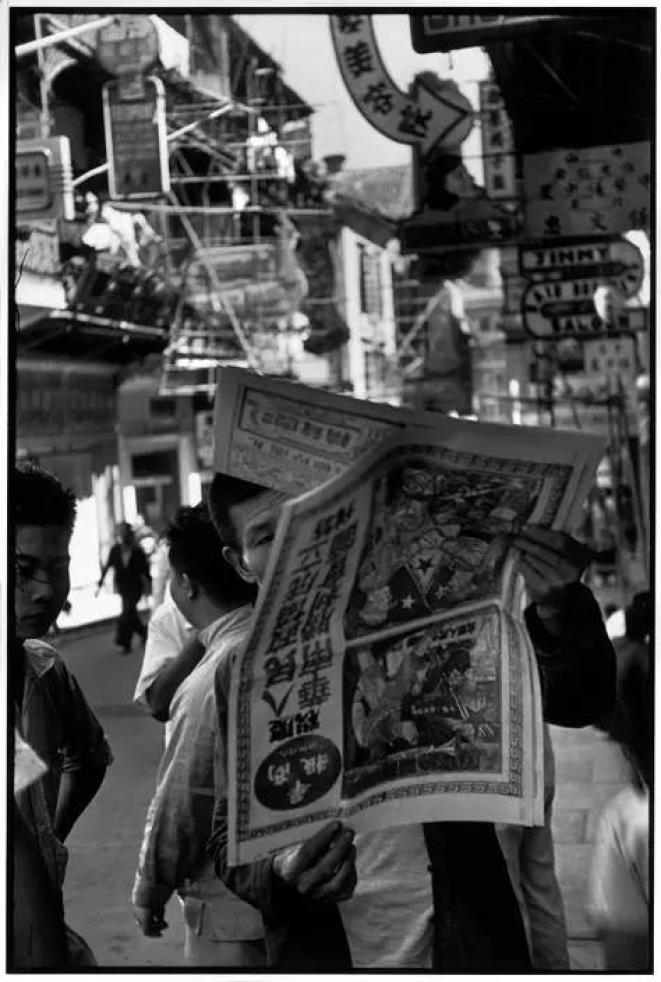

▲1949年,香港,《华商报》号外, 两条消息:华南解放,政治协商会议准备起草新宪法

1958!1958!

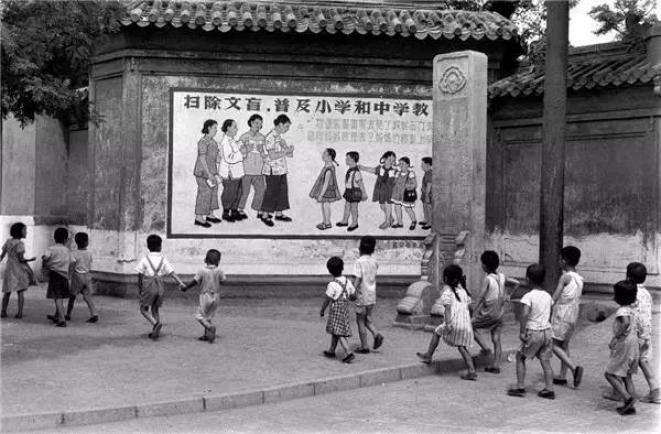

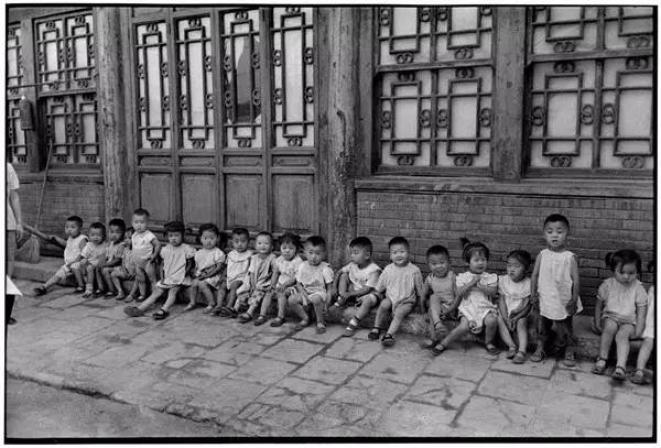

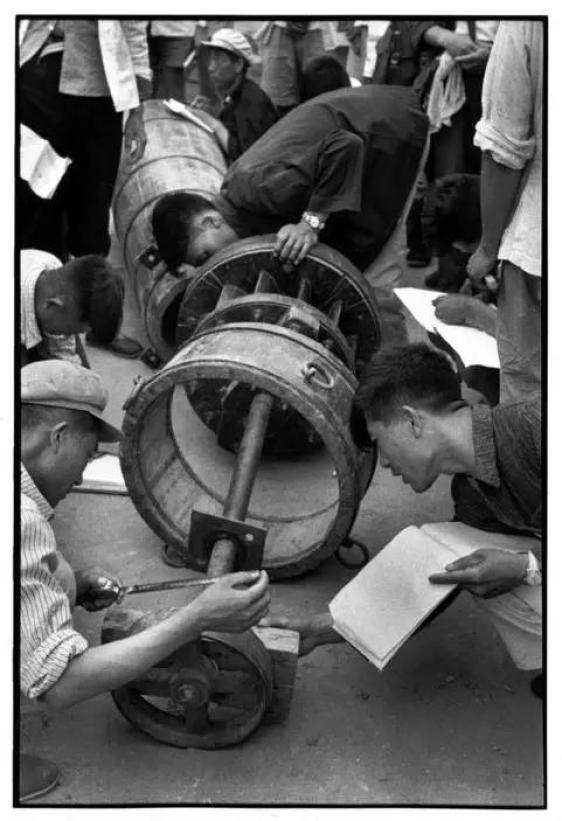

1958年6月,布列松再次被邀请到中国访问三个月。不知道这一次他的观感如何。他仍然拍摄了大量的照片,其中的一些作品,后来受到了批判。不过他说:“安排出来的照片是没有生命力的,很容易被人们遗忘。如果你忠实于生活,你就能得到胜利。”

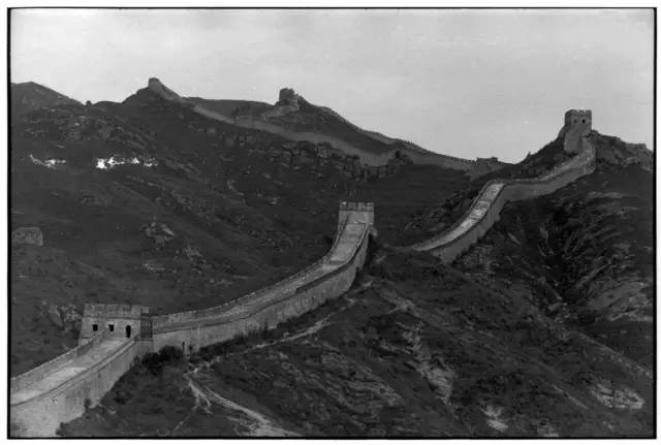

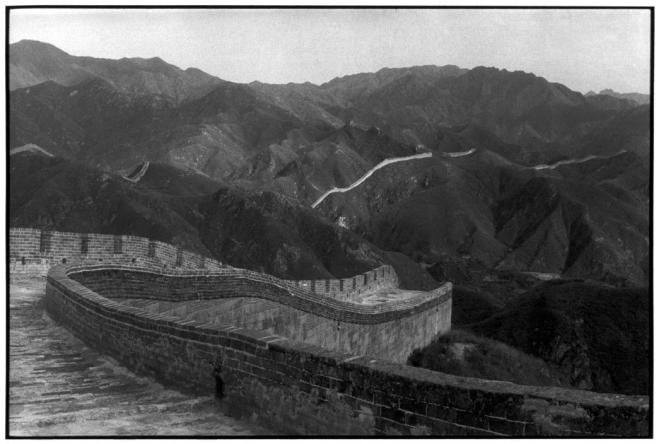

▲1958年,长城

▲1958年,长城

▲1958年,长城

布列松此次来华之前,曾表达愿望说:“我希望自己的照相机能够记录一切改变,尤其希望用我的照片,将旧社会遗留下来的一切,和目前的发展,包括工厂、公社之间的对比记录下来。”

当然,布列松也委婉地表达了能够有机会自由地“在街上游逛”这一要求。

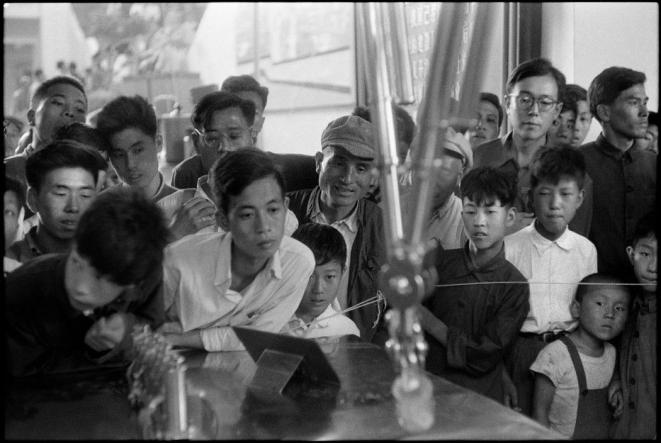

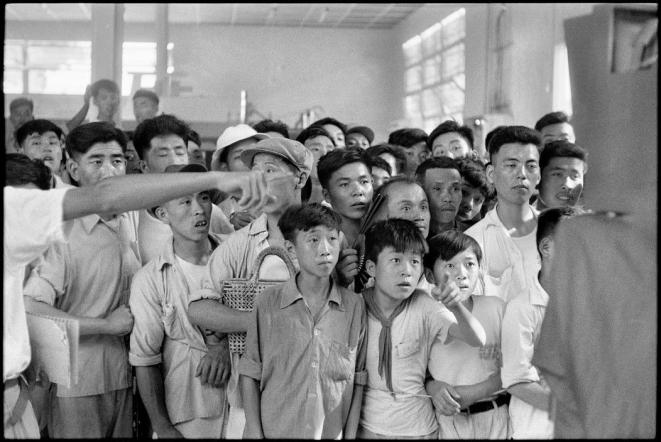

▲1958年,北京,在中华文化公园举行的“桥梁与铁路系统”展览,展示建政之后取得的成就

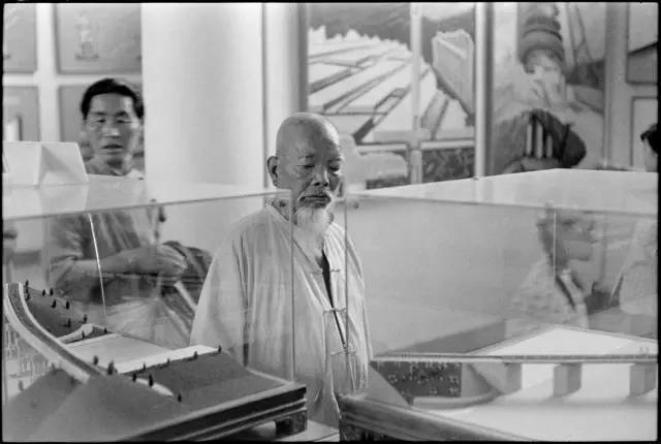

▲1958年,北京,一张代表古老中国的脸庞冷冷地凝视着在文化公园举办的“桥梁与铁路系统展”

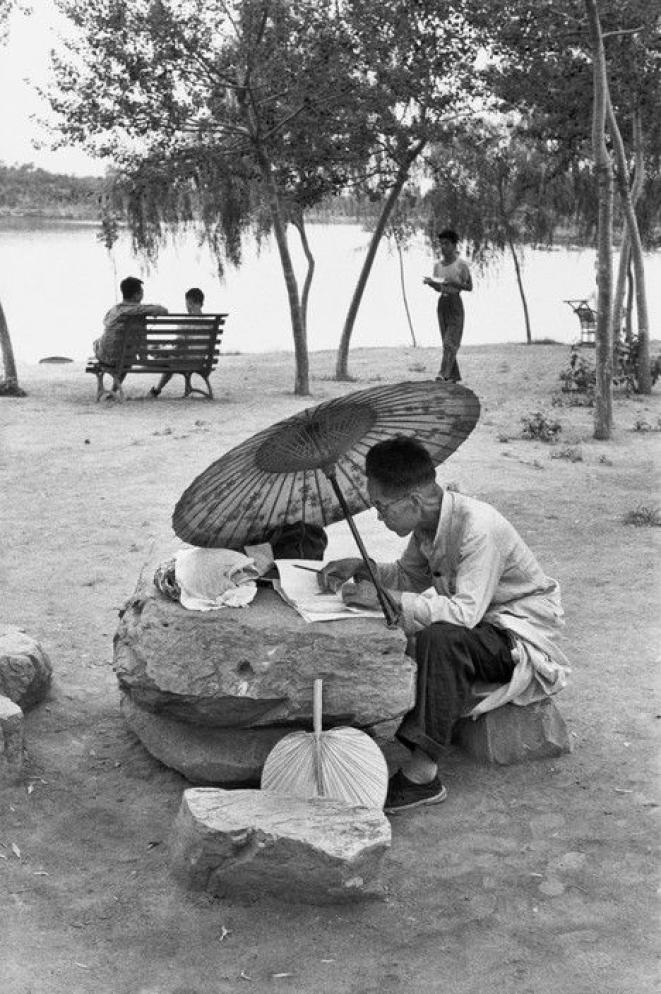

▲1958年,北京

▲1958年,北京

▲1958年,北京

▲1958年,北京

▲1958年,北京

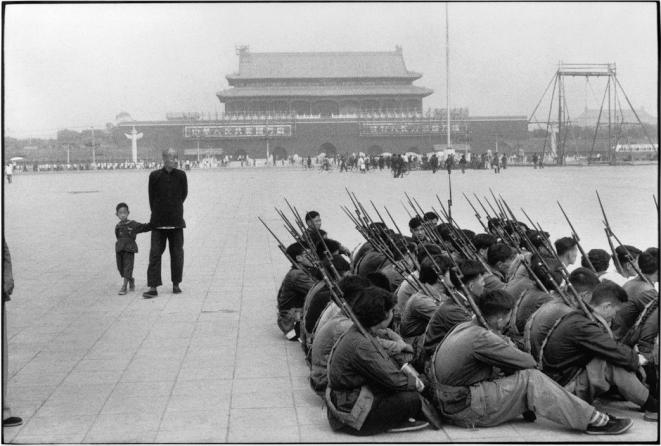

▲1958年,北京,天安门广场上晨练的民兵队伍

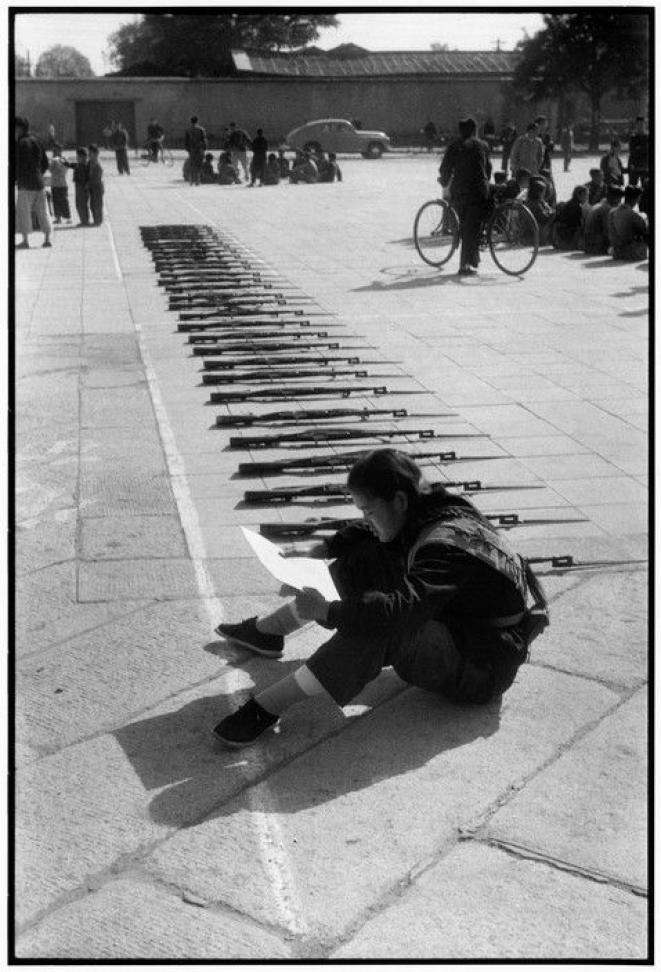

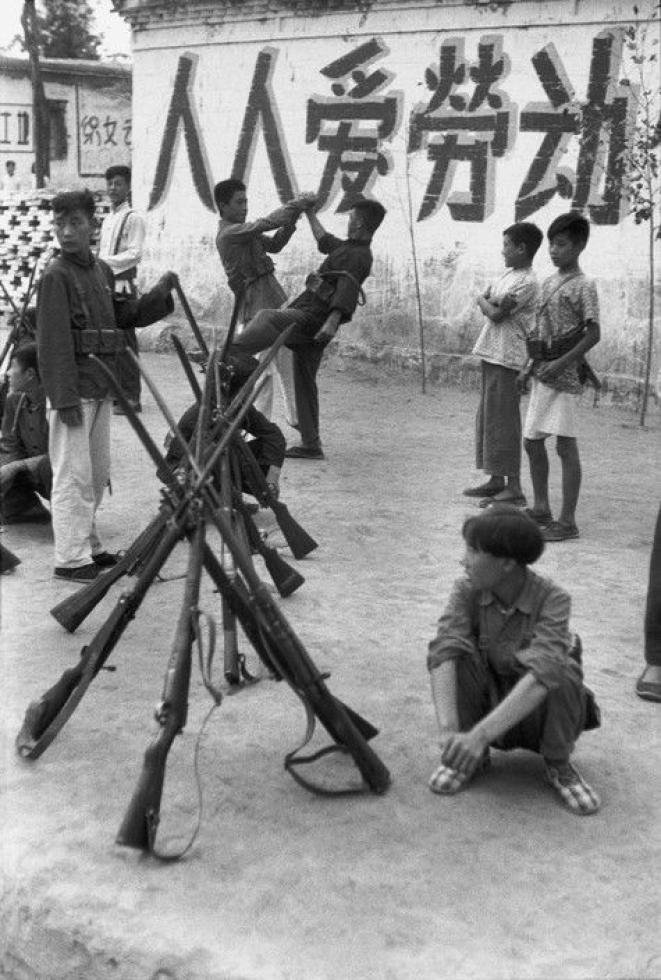

▲1958年,北京,一名女民兵利用休息间隙,坐在枪支边上,在每日操练开始前抓紧时间看官方读物

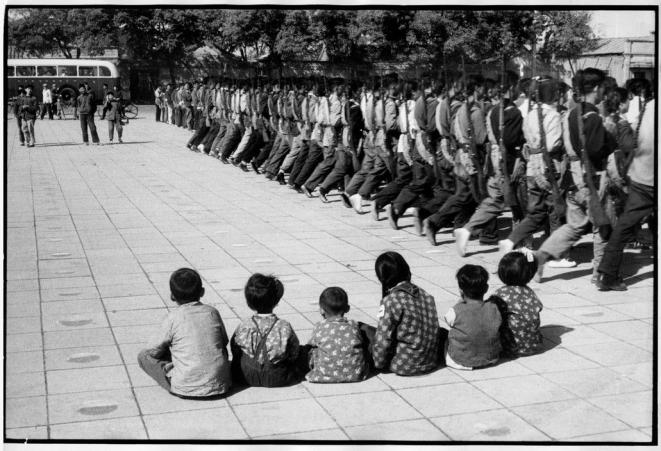

▲1958年,北京

▲1958年,北京,这个展览的主题是中国“除四害”:苍蝇、蚊子、老鼠和麻雀

▲1958年,北京

▲1958年,北京,在佛塔市场附近

▲1958年,北京

▲1958年,北京,农学院的展览

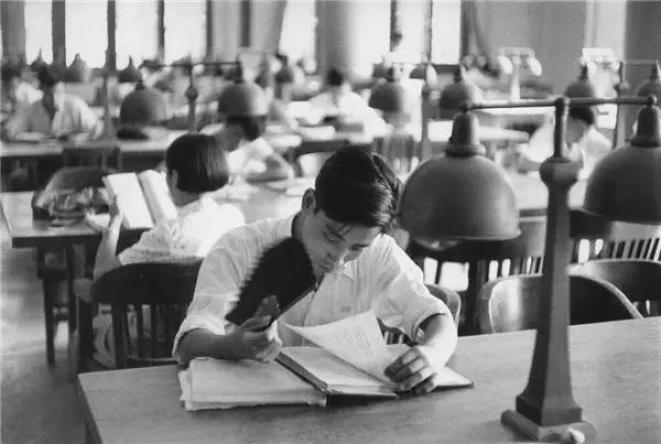

▲1958年,北京,大学图书馆学习

▲1958年,北京

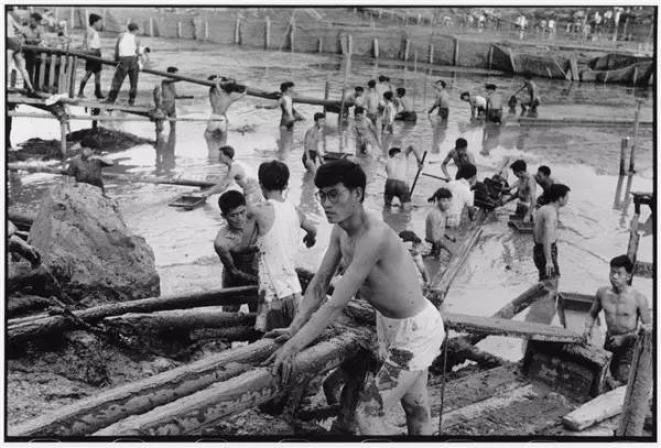

▲1958年,北京,为了建一个游泳池,学生们跳进沼泽泥塘里,而不是等待无法获得的机器

▲1958年,北京,建游泳池的学生们

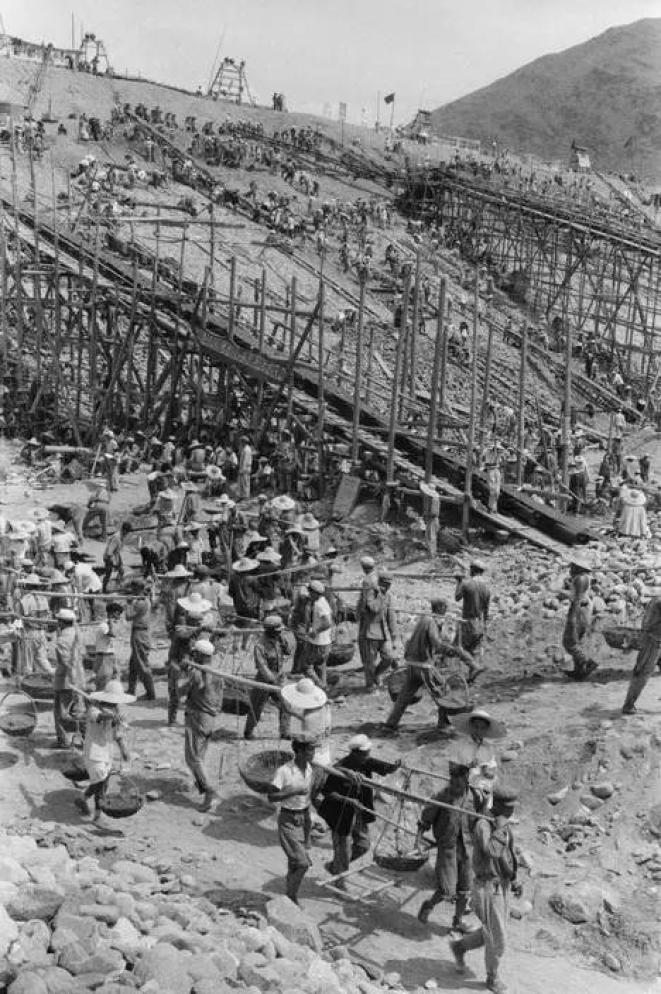

▲1958年,修建十三陵水库大坝

1958年7月下旬,在北京的行程结束后,布列松继续在新中国的大地上旅行,到10月4日离开中国,他先后到过满洲里、西安、武汉、成都和新疆等地,对于一个摄影家来说,这是相当饱和,也是令人期待的视觉之旅。

但,到达成都后,布列松几乎只待在旅馆里不愿出门,因为所有自己希望上街随便溜达溜达的要求,都被随行人员认为既没有什么意思,也没有这个必要而加以拒绝;而那些经过精心安排的场合,布列松却没有兴趣,甚至厌恶。

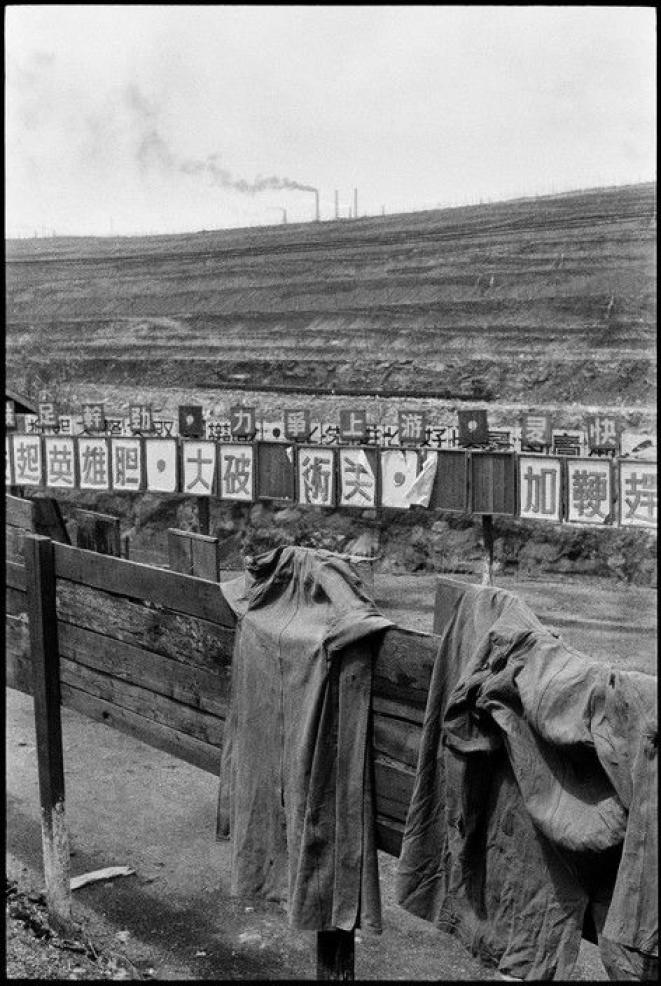

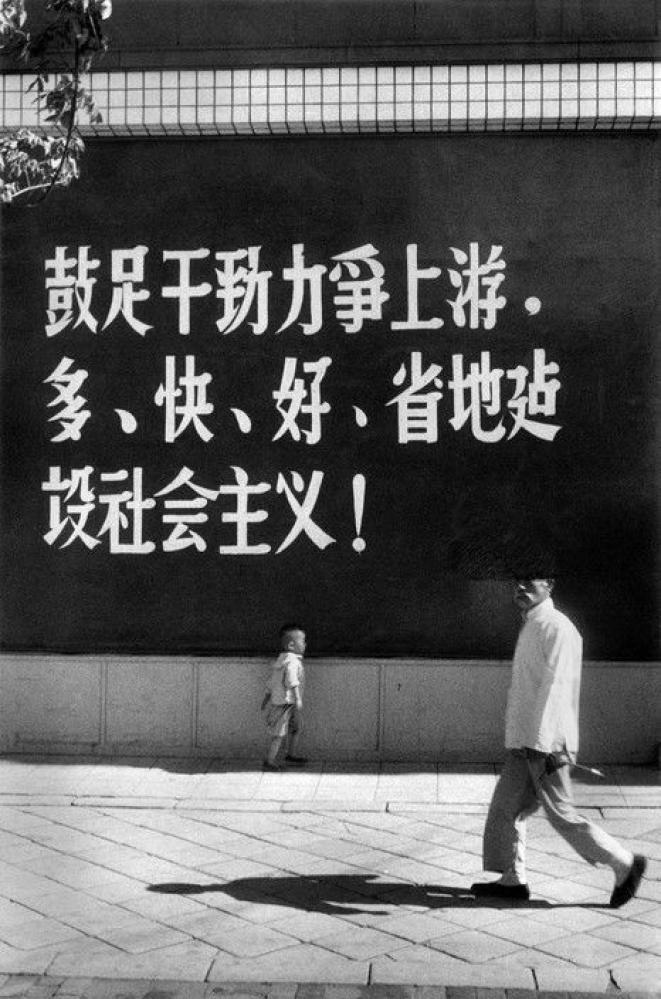

1989年,81岁的布列松回忆起自己的这次中国之行,仅寥寥数语:“在新中国成立九周年之际,我接受中国文化交流组织的邀请重游中国,从南到北从东到西持续了数月。此时正值特殊时期,国家强调工业化发展,要赶超英国。此时可以预感到动荡即将到来。”

▲1958年,中国

▲1958年,中国

▲1958年,北京到沈阳的火车路旁

▲1958年,北京到沈阳的火车路旁

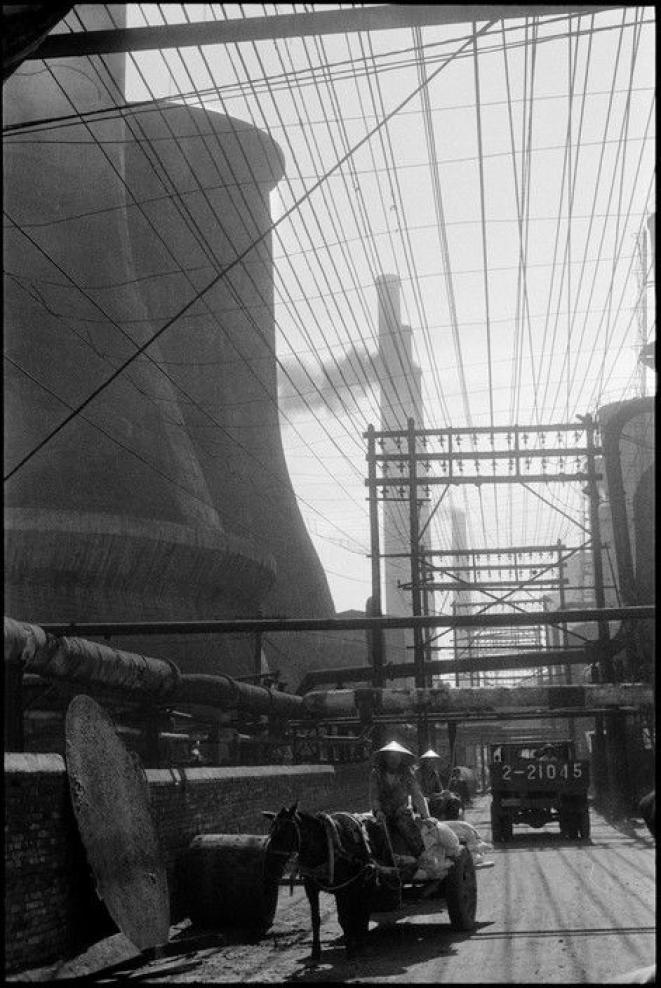

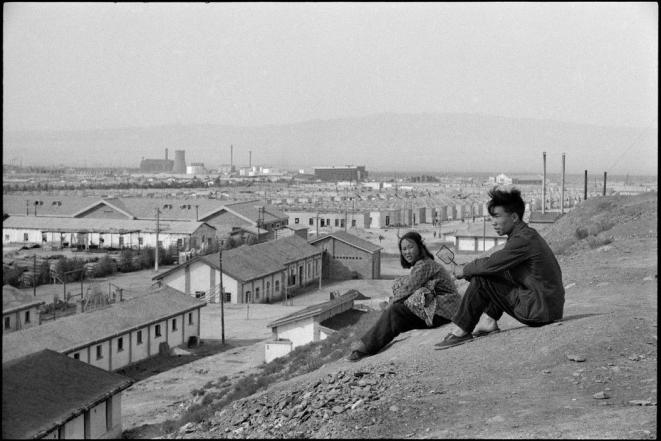

▲1958年,辽宁沈阳

▲1958年,辽宁沈阳

▲1958年,辽宁沈阳

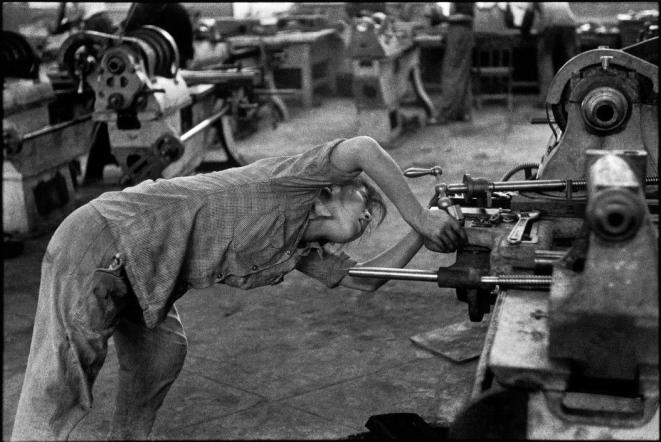

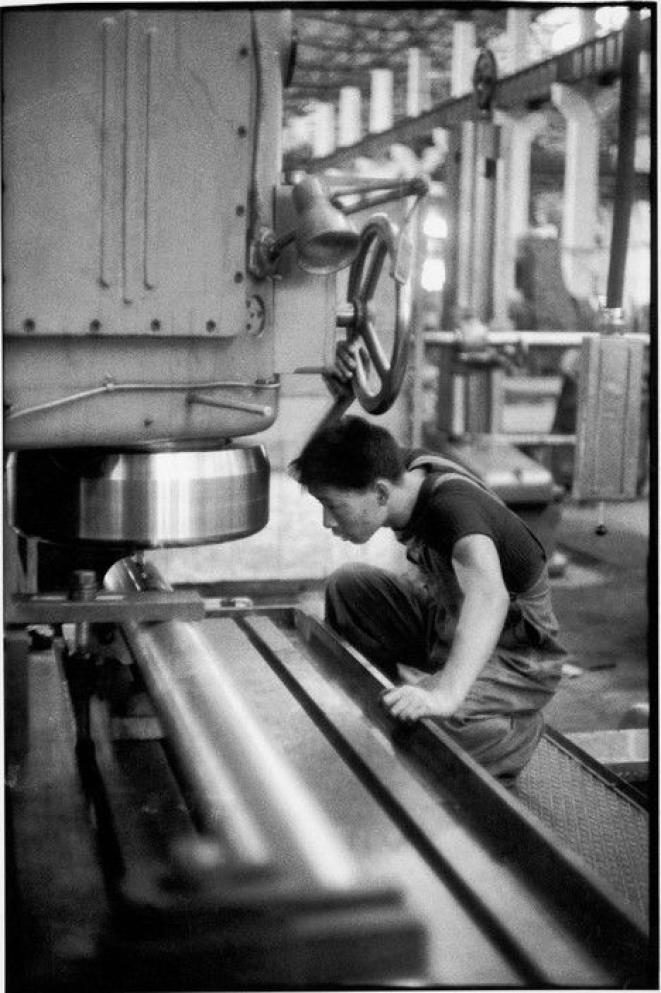

▲1958年,辽宁沈阳,一个工程系学生在从事车床工作

▲1958年,辽宁沈阳

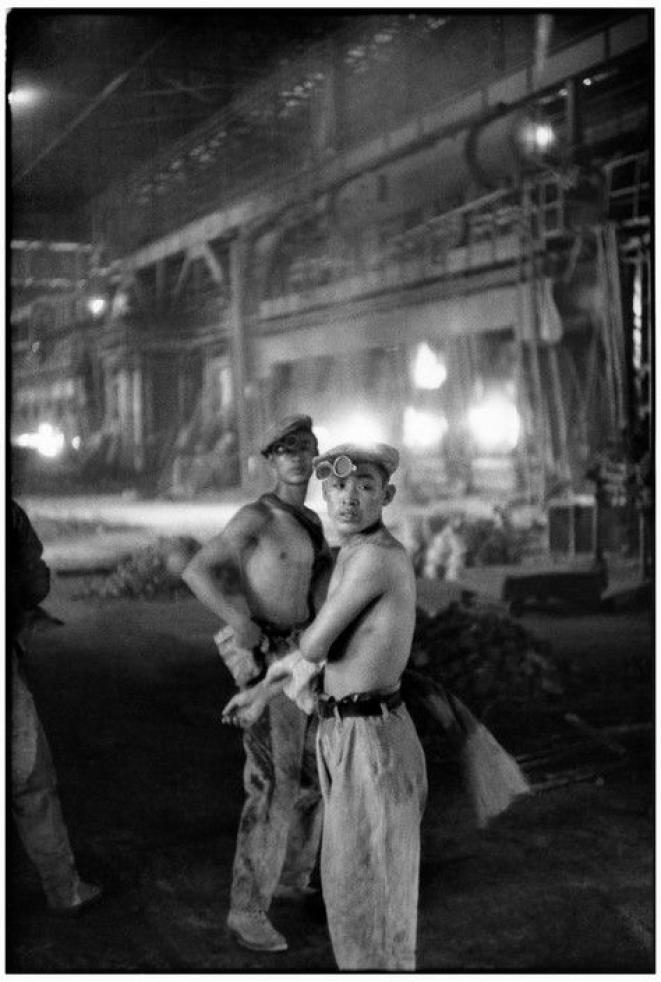

▲1958年,辽宁鞍山,钢铁工人

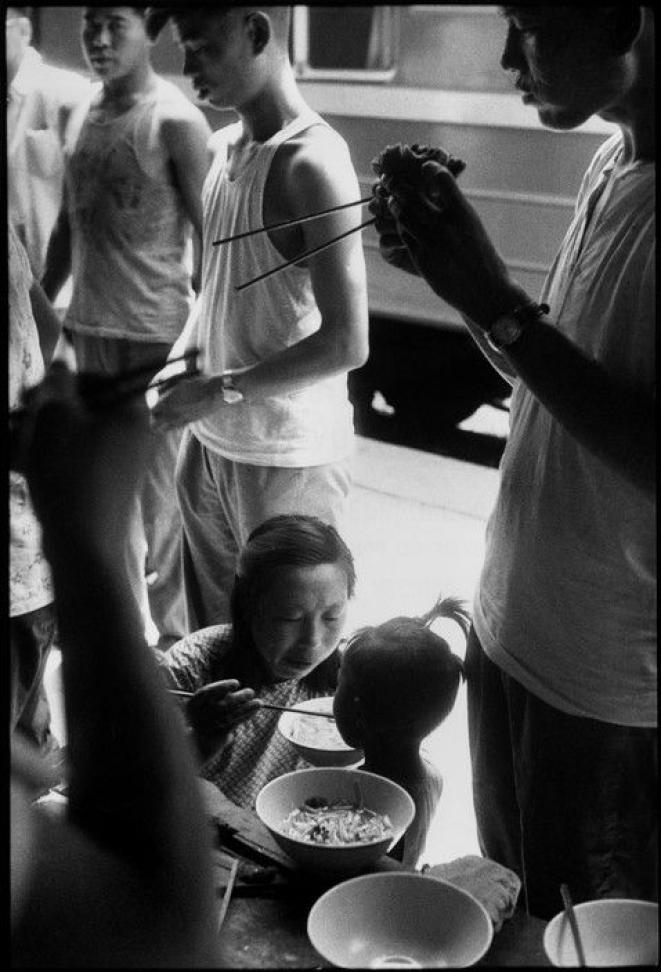

▲1958年,水星公社(音译,有280个村子31万村民,分为7个公社,范围超过600平方公里)

▲1958年,水星公社

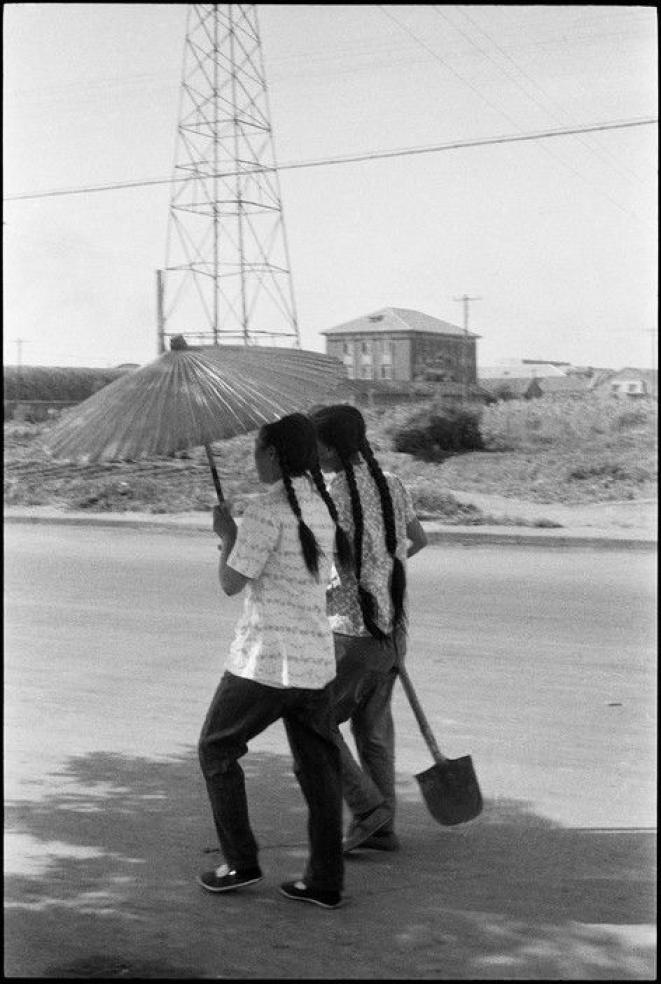

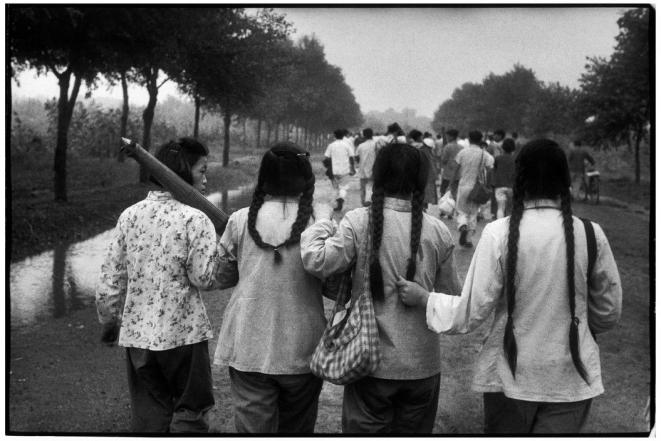

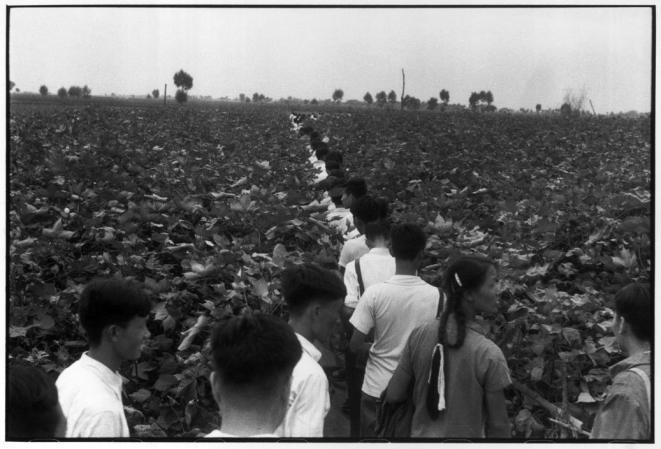

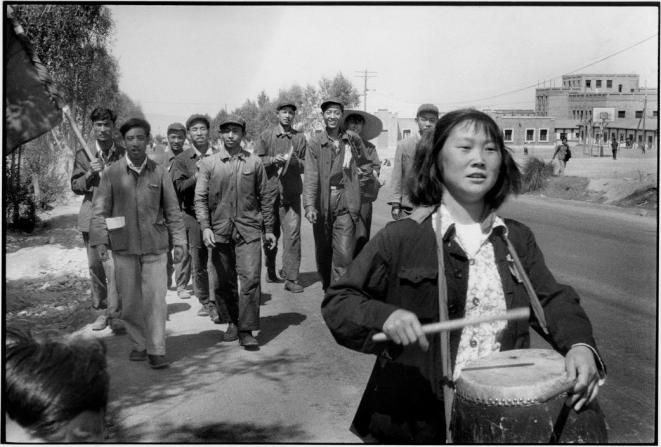

▲1958年,水星公社,一队去野外工作的青年人

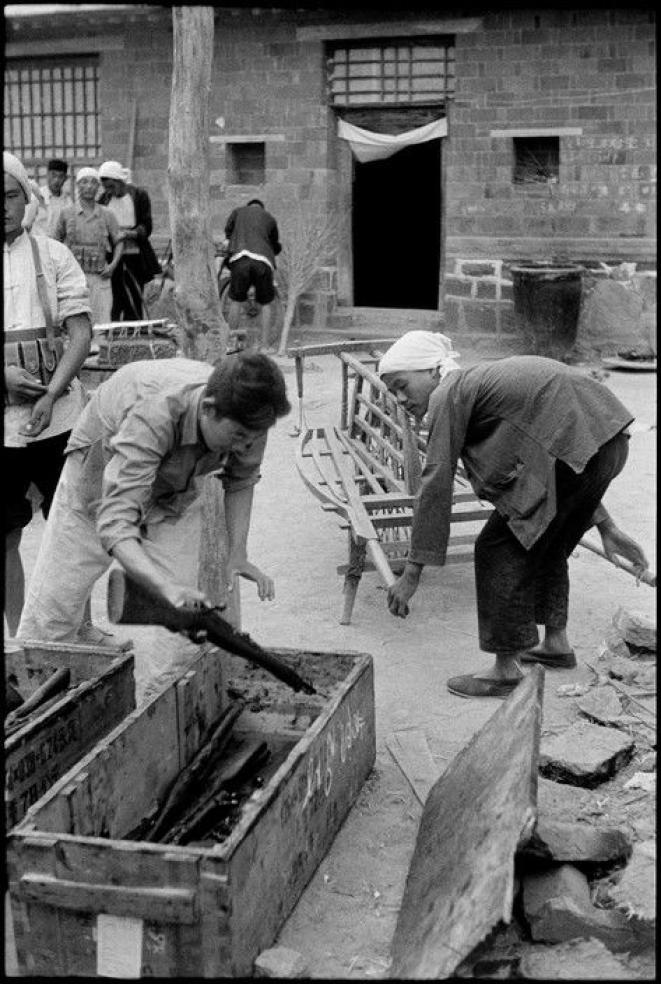

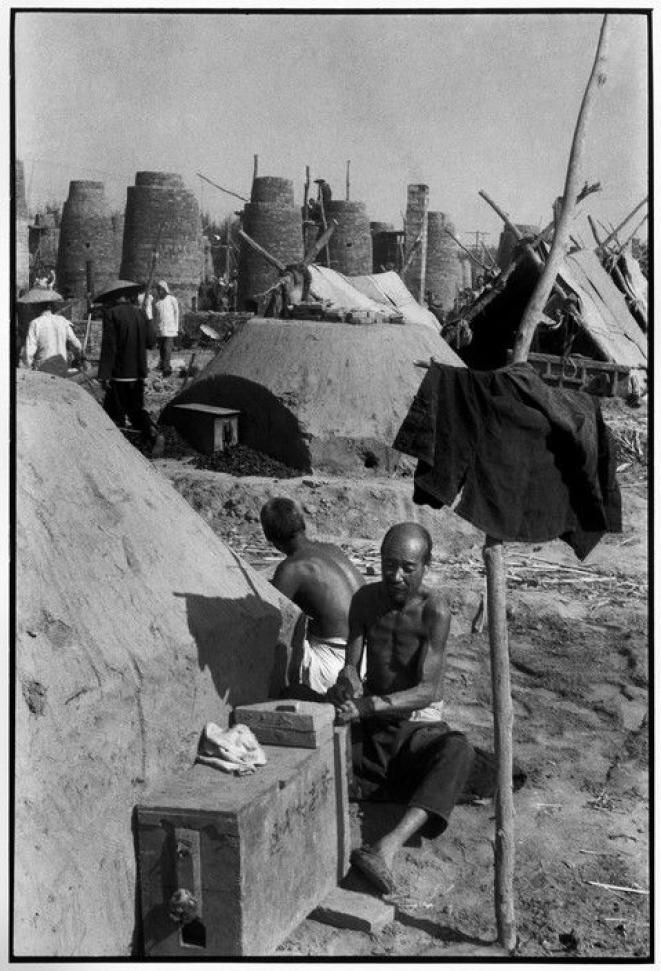

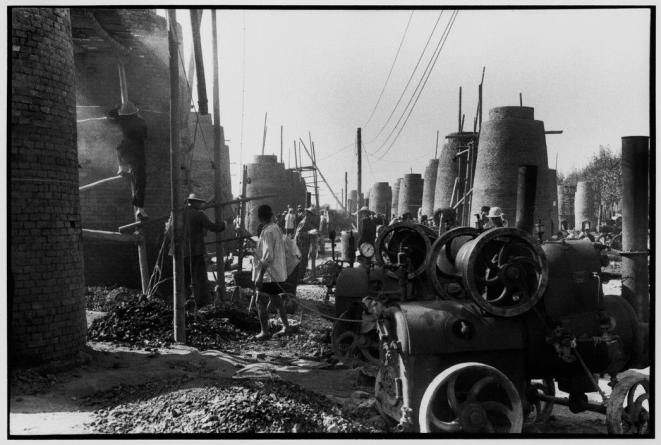

▲1958年,水星公社,鼓励农民自己建造熔炉

▲1958年,水星公社,农民将他们自己的风箱用在高炉上,每三十分钟,这几百个熔炉可以冶炼大约50公斤的铁

▲1958年,水星公社

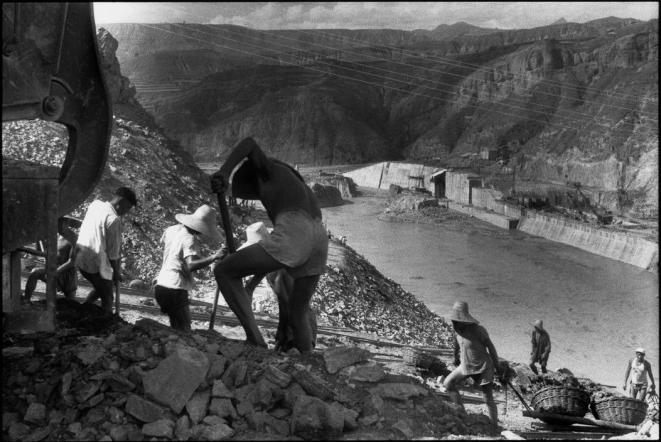

▲1958年,建设黄河三门峡大坝

▲1958年,建设黄河三门峡大坝

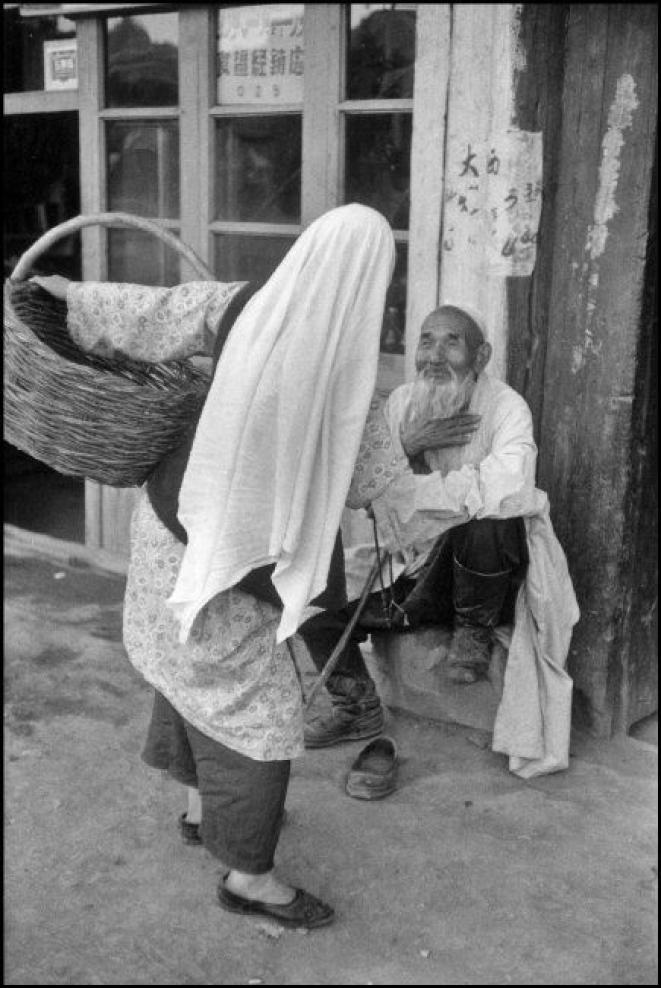

▲1958年,福建福州

▲1958年,福建福州

▲1958年,福建福州

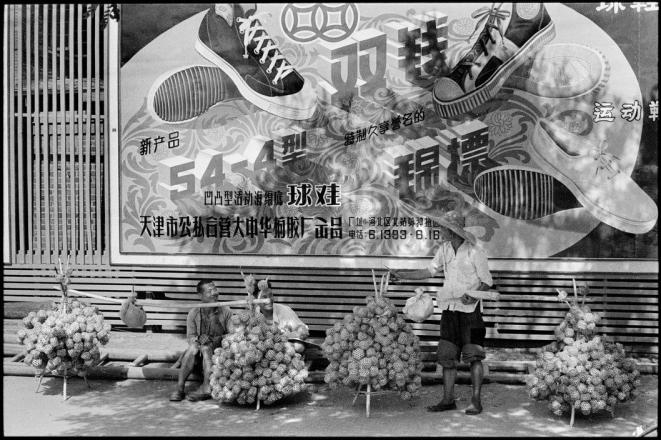

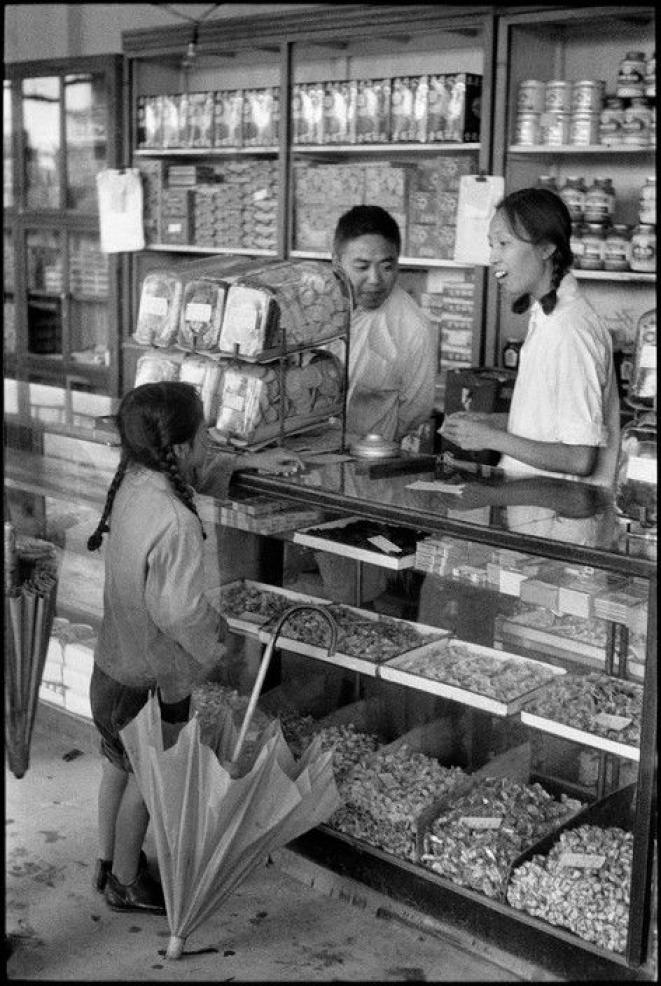

▲1958年,上海

▲1958年,上海

▲1958年,上海

▲1958年,上海

▲1958年,上海

▲1958年,上海

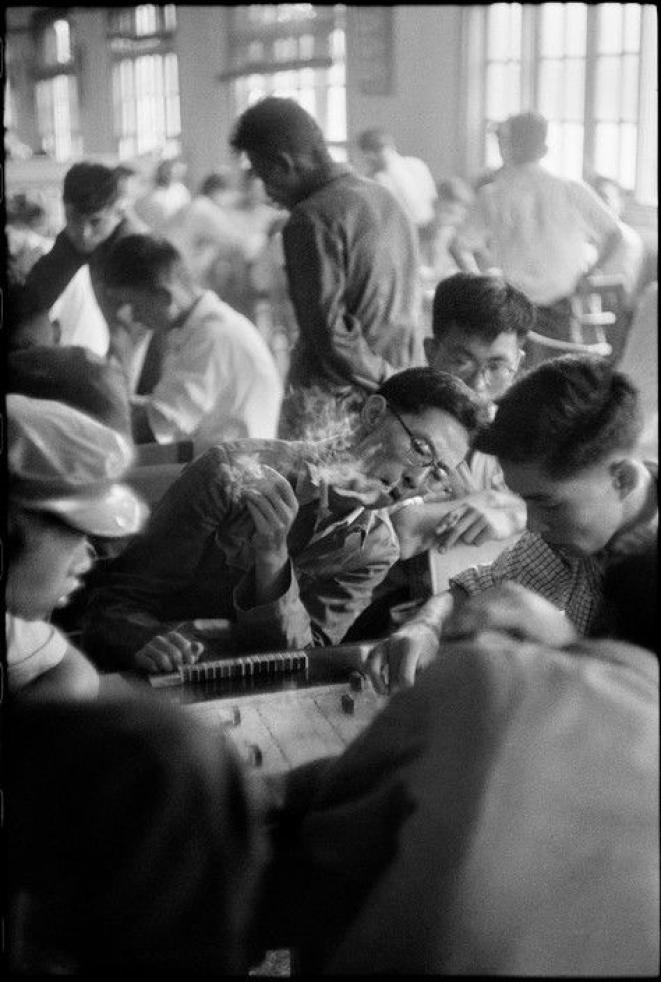

▲1958年,湖北武汉

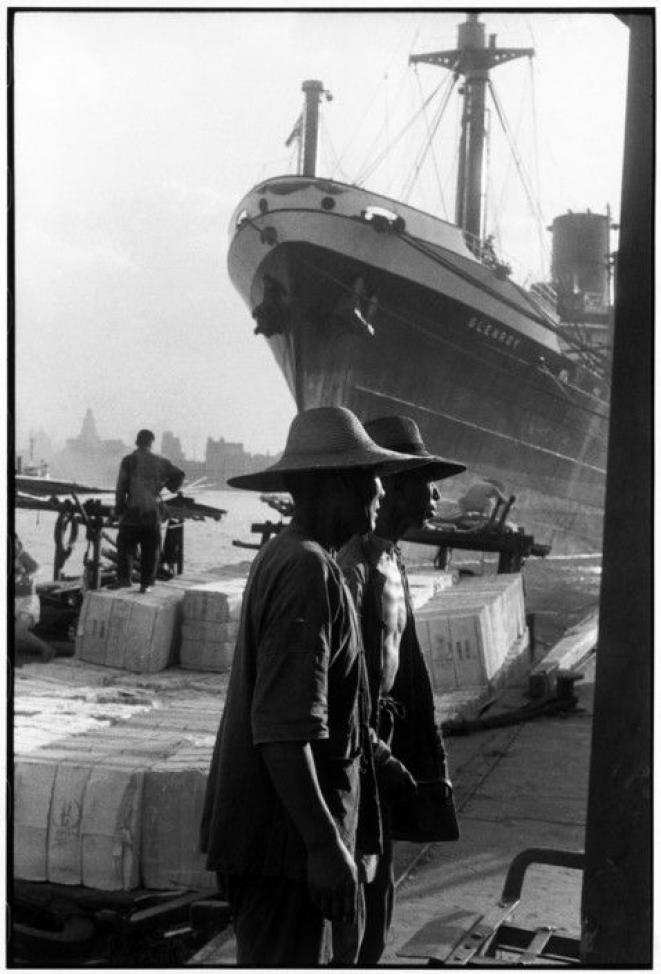

▲1958年,四川重庆,码头上,男人们从驳船上手工卸货,机械设备尚未安装

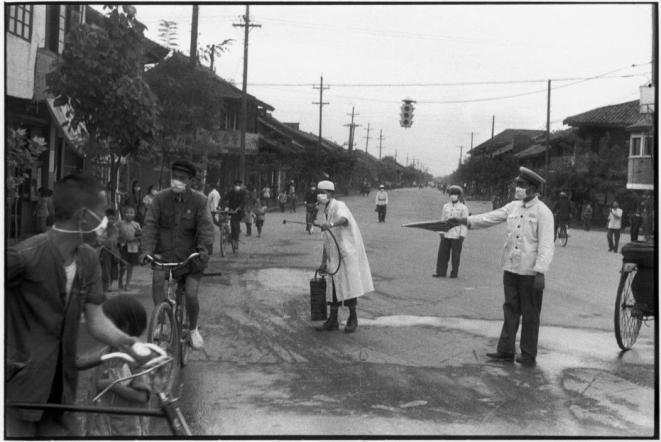

▲1958年,四川成都,为了阻止疫情蔓延,一个男护士给所有进城的人消毒。

▲1958年,甘肃兰州

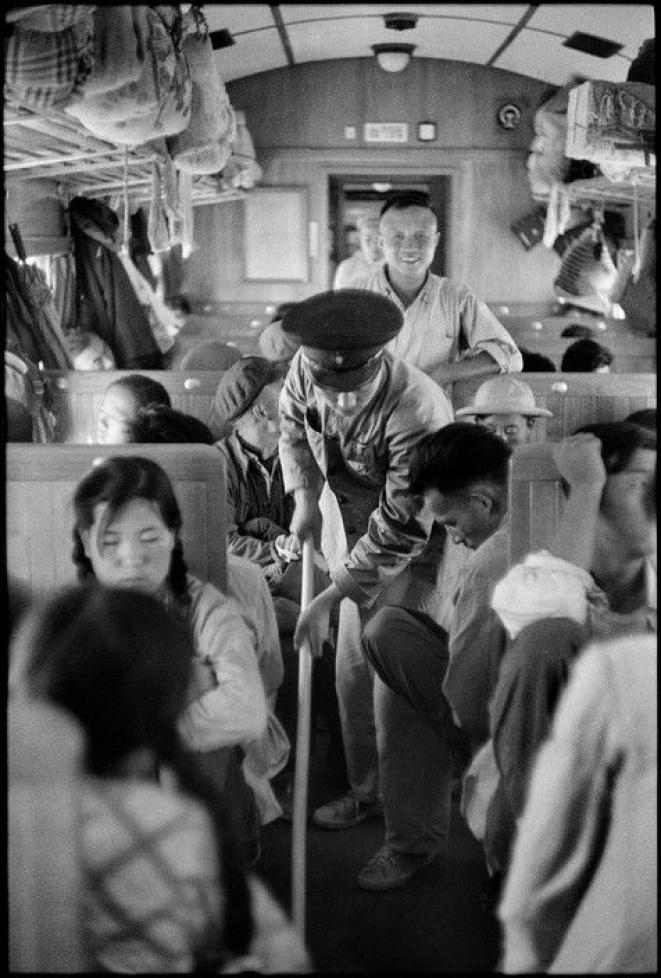

▲1958年,兰州到玉门的火车上

▲1958年,甘肃省玉门

▲1958年,甘肃玉门

▲1958年,新疆吐鲁番

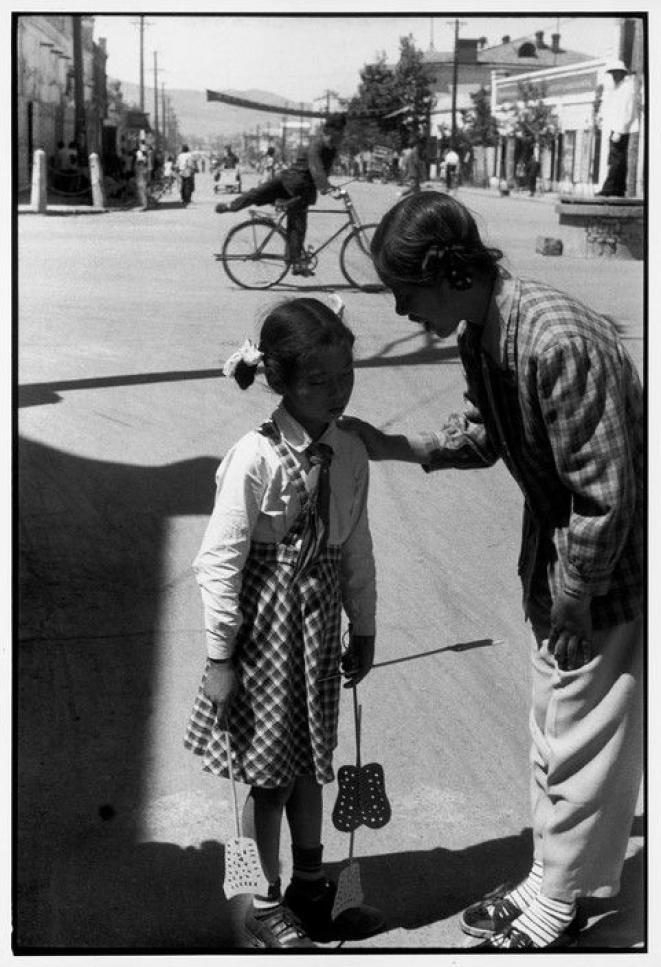

▲1958年,新疆乌鲁木齐

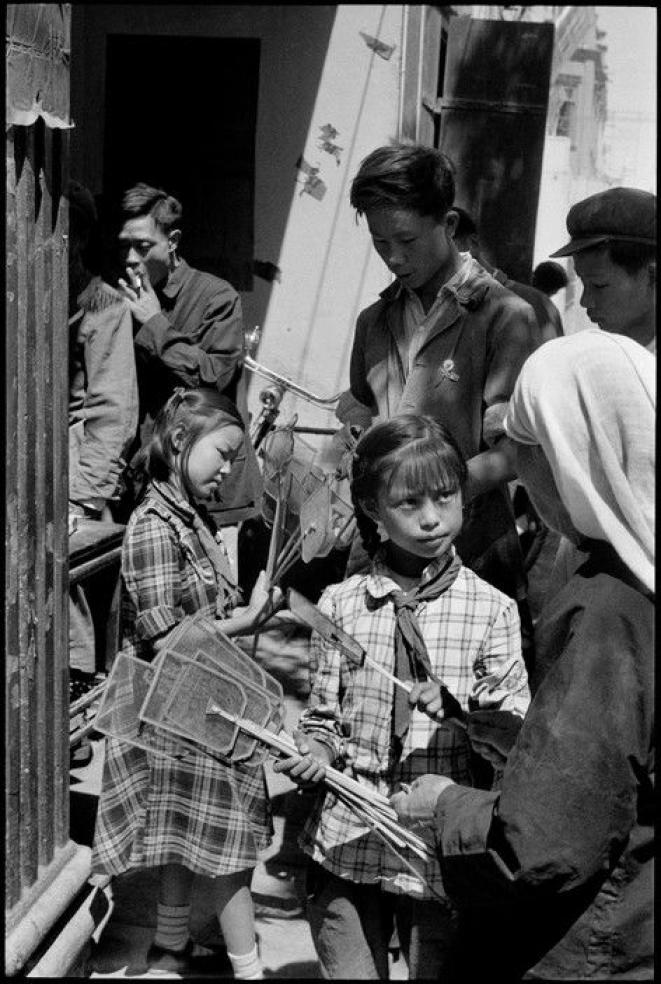

▲1958年,新疆,这个少先队员负责监督人们走人行横道线,以及使用苍蝇拍打传播疾病的苍蝇

▲1958年,新疆乌鲁木齐

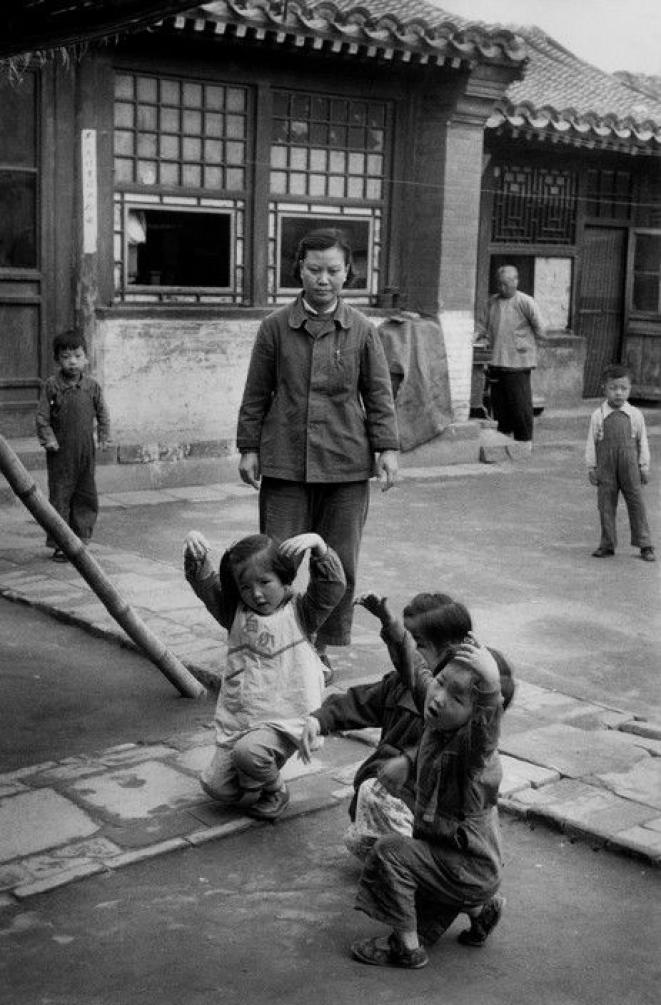

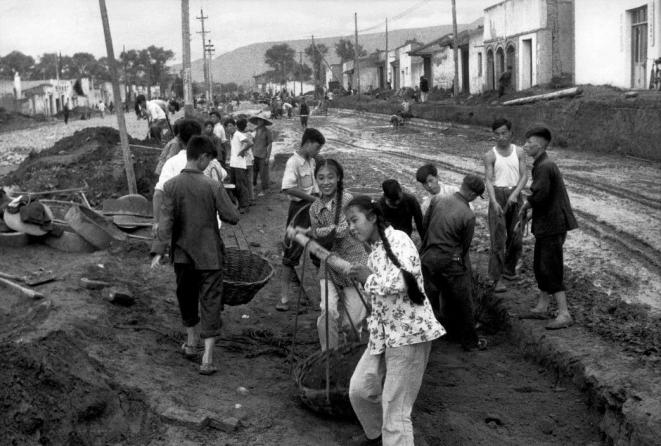

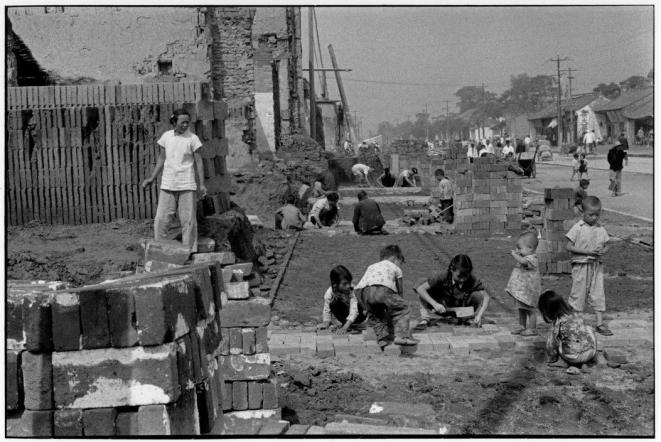

▲1958年,新疆,作为课余时间的劳动项目,孩子们在其母亲监督下为街坊铺设人行道

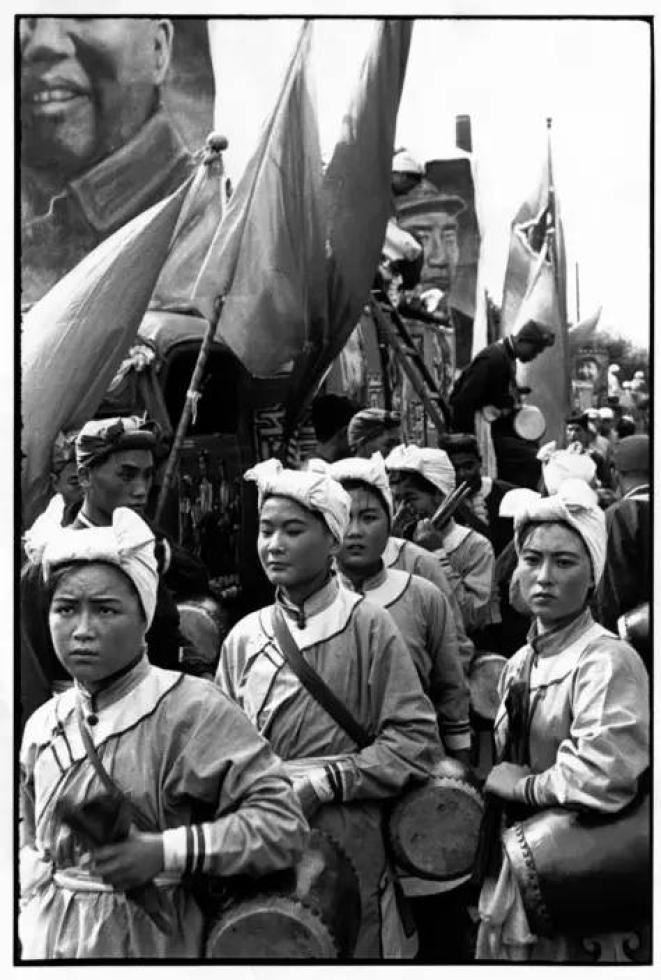

▲1958年10月1日,北京,庆祝中华人民共和国成立9周年

▲1958年10月1日,北京,庆祝新中国成立9周年

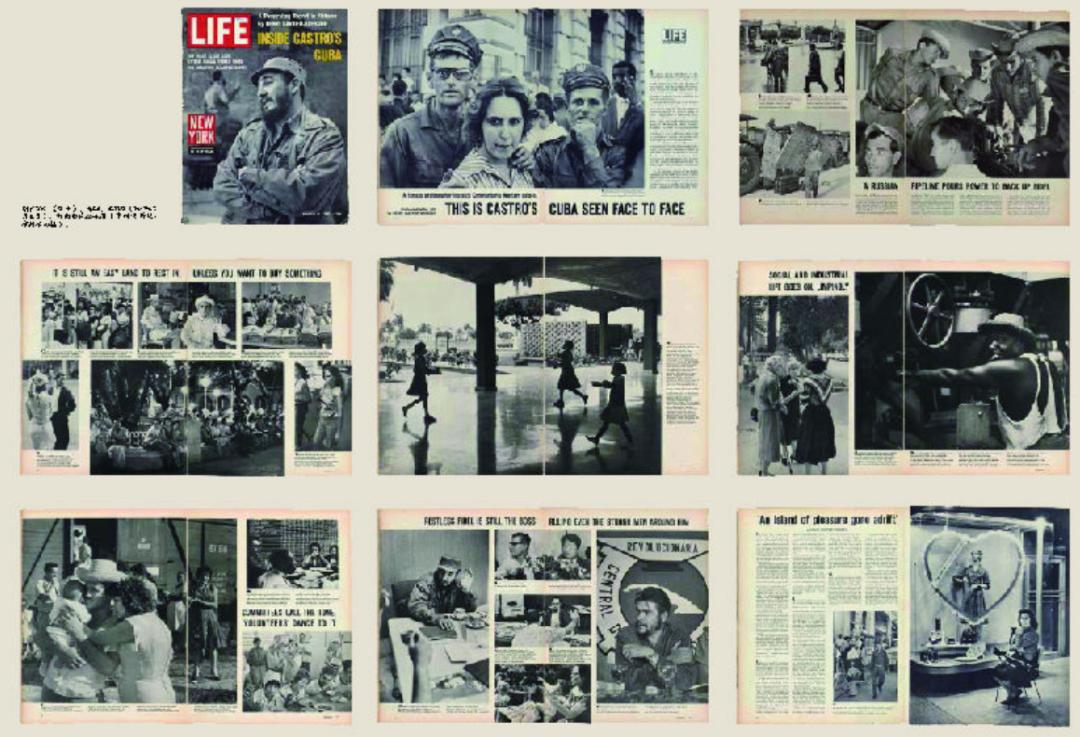

回国以后,布列松陆续发表了自己在中国拍摄的照片,并接受了美国《生活》杂志等西方重要媒体的采访。1959年1月,这家杂志抢得头筹,以“红色中国在前进中……”为题,报道了布列松的中国之行。

“布列松以其著名的理解力,揭示了中国人组织化生活方式中,所有的反应和生活。”正是因这种“理解力”,布列松看到了“在中国,对内使用的宣传是一个节拍器,这个节拍器是用音乐、广播和墙上的口号来使人们内心跳动合乎节奏的。至于参观访问的人,他们是习惯用自己的眼睛的。”

无论从文献价值还是艺术价值上衡量,布列松的摄影作品都具有无可替代的意义。他用照相机留住了中国的历史,也留住了世界的历史。

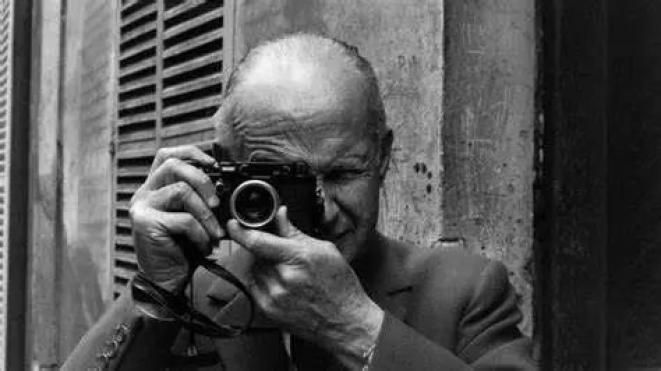

布列松的一生都在全世界穿梭,眼界和作品贯穿了整个20世纪。他的镜头聚焦的,不仅是他个人的摄影历程,更是20世纪的历史进程:他曾经历甘地被暗杀,曾拍摄德国占领巴黎和巴黎解放的瞬间,曾在中国记录了北平和平解放与国民政府的全面溃败;曾作为首位西方摄影师在斯大林去世后一年获准进入苏联;还曾纪录过毕加索、马蒂斯、萨特、加缪,甚至香奈儿和玛丽莲·梦露等文化界、艺术界人士的肖像……

▲亨利·卡蒂埃-布列松(1908年8月22日-2004年8月2日)

为了获得那些珍贵影像,他险些付出了生命,拍摄巴黎学生暴动时,他险些被抓;二战爆发后,他被纳粹关进集中营35个月,历经三次越狱才得以逃脱;在非洲拍摄期间他患上“黑水病”,差点死在他乡,在持续的高烧中,他甚至筹划起自己的葬礼......

如果说历史学家是从过去的材料里,发现书写历史的材料的话,那么艺术家则是从他面对的当下,发现书写将来的历史的材料。影像绝不只是记录,所有的摄影大师,都是带着对事件的看法、对美的理解去观察这个社会。

为此,先知书店诚挚推荐典藏版《传奇布列松》,这套书绝不仅仅是“摄影资深玩家的必读书”,更是一套包含中国、苏联、古巴、法国等国的历史节点影像,兼具思想深度和历史厚度的典藏版“20世纪影像史”。

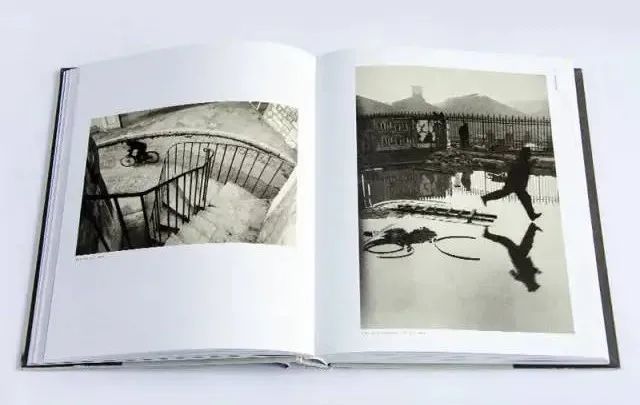

◎布列松摄影生涯的集大成之作:一套中文世界迄今最全的布列松摄影集,由法国蓬皮村中心历经10年策划才完成出版。换句话说这套书承载了以上的一切心血,装载着布列松的一生。书中许多具有特殊意义的历史影像,都是首次公开披露,迄今依然鲜见于互联网。

◎致敬大师的不计成本之作:本书原版为“纪念布列松逝世十周年”之作,为了给收藏的读者带来超预期的体验,中文版更是在原版的基础上进一步升级,不仅对布列松的照片采用了最新的修复技法,为了留存住最好的表现力,本书采取了顶级设计与工艺,封皮采用高档特种纸压凹、烫黑工艺,内文采用日本进口亚光纸,搭配锁线精装,做到了不计成本。

▲《传奇布列松》内页展示

原标题:《布列松的“黑白世界”:从一个“中国”到另一个“中国”》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司