- +1

从全国书法篆刻展(上海巡展)看当下书法创作

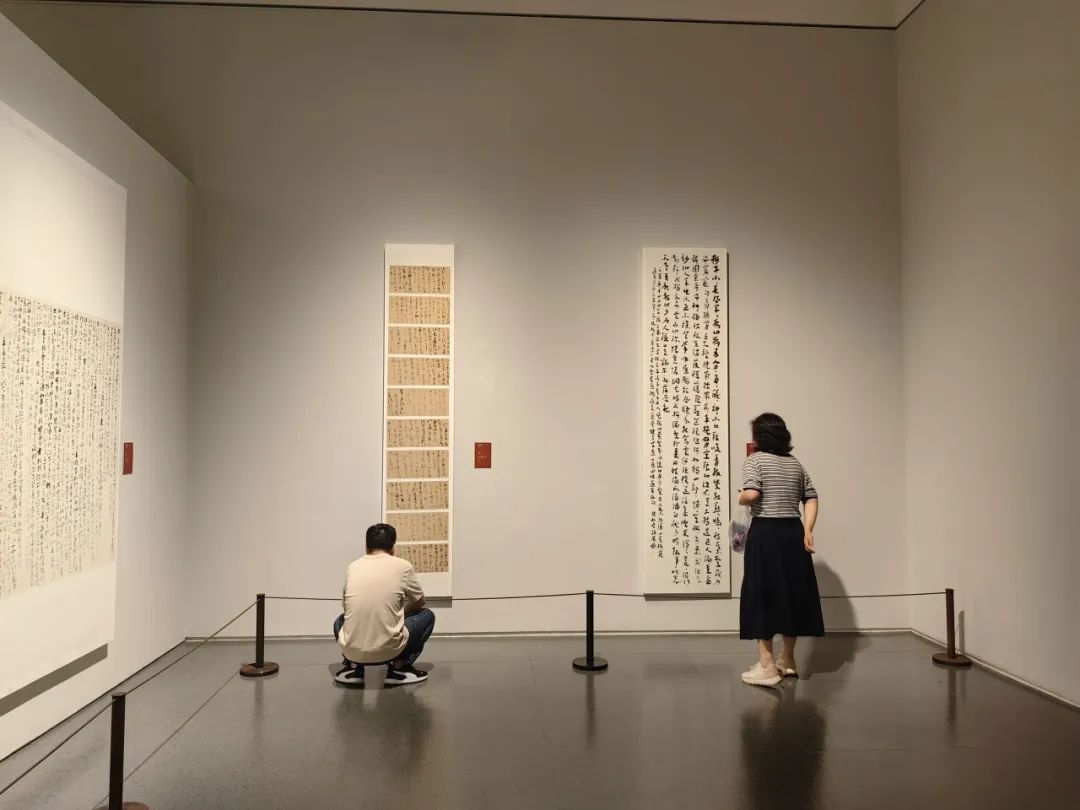

全国第十三届书法篆刻展览进京展(上海巡展)6月7日开始中华艺术宫(上海美术馆)对外展出,6月20日是在上海展出的最后一天,此次展览共展出来自全国各省区市和港澳台地区、海外华人书家作品275件,涵盖篆、隶、楷、行、草、篆刻及刻字等类别。

全国书法篆刻展览四年举办一次,在“书法热”与“书法教育热”近年来不断升级的当下,展览推出后,引发的书法话题颇多,也说明公众对于这一展览的关注度之高。在中华艺术宫(上海美术馆)展厅现场,每天自发前来观展的观众,络绎不绝,让人感叹书法的受众之广,与热爱之深。

中华艺术宫(上海美术馆)在展览期间邀请中国书法家协会副主席张胜伟、西泠印社理事、知名书法篆刻家刘一闻,河南书协副主席、《书法导报》副总编辑孟会祥等,就书法基本面的再认识、海派书法影响及与当代书法之间的关系举办多场公共教育讲座,并举办了10场展览导赏。

中华艺术宫(上海美术馆)“全国第十三届书法篆刻展览进京展(上海巡展)”现场

中华艺术宫(上海美术馆)“全国第十三届书法篆刻展览进京展(上海巡展)”现场

艺文兼备、“展览体”与年轻一代的崛起

当代书法的现状如何,从正在中华艺术宫(上海美术馆)举行的全国第十三届书法篆刻展览进京展(上海巡展)中可略窥一斑。

此次展览最初在浙江、河南、山西等地按不同书体分别举办展览,后举办进京展,再移师上海巡展。展览作品从一开始公布后,关于当代书风,关于错字、别字、代笔等相关的讨论即非常广泛,不管如何,一个展览引发如此多的讨论,说明在“书法热”的当下,这一展览的公众关注度是巨大的。

如果平心静气地走近中华艺术宫展厅,直面这一展览,还是让人感叹的,笔者在参观中,身边观众有静观的,也有低语讨论作品的,一些家长更是带着孩子认真读展,培养孩子从小对传统文化的热爱。

艺文兼备,是中国书法的优良传统。历代书法大家,虽然是以书法知名,但无一例外都是有着真正文化修养的学者、文学家、艺术大家或政治家。

书法并不仅仅是视觉艺术,细读此次展览一些作品可以看到,不少参展者更加注重书法之外的文化修养,自作诗词与自书题跋的作品比往届增多不少。

正如中国书协在此前的介绍中所言,此次的创作者更加重视“艺”与“文”的关系,更加关注文字、文本和行款等问题,常见的繁简字转化错误、文本错漏、断错句、行款违背书仪等现象大幅减少。本届展览评委、审议委员会副主任李刚田介绍说,文辞错误减少的前提,是至少1/3投稿作品因文本和文字问题被淘汰。从这一角度而言,参加国展的书法创作者的整体文化素养、文字功底仍待提高。

中华艺术宫(上海美术馆)“全国第十三届书法篆刻展览进京展(上海巡展)”现场

可以说,参展作品植根传统,风格多元,时代气息鲜明,确实体现了近年来书家汲取借鉴、活化利用文博资源的成效,整体反映了当前书法创作的阶段特征和当代书法的审美取向。

观察本次国展,“展览体”仍然是一个老话题,正如一些评委所言,“展览体”的形成,一方面,说明展览本身有巨大的影响力和感染力,“展览体”是书法复兴过程中不可避免而自然形成的审美共识和认同,记录成长,它伴随社会生活变化而变化。从二十世纪八九十年代起,几易其变,形成时代的最强劲流行书风,直至当下。但展览体因此急功近利,会导致书法创作的浮浅以至粗糙,甚至出现“批量级现象”,也是不容忽视的。

一大批二三十岁的“90后”“00后”作者不断涌现也是一大特点,这也说明当代书法新的代际转换正在展开,年轻一代的书法群体正在崛起。

这批“90后”“00后”作者群体,不仅作品植根传统,有着扎实的技法实力和传统功底,而且取法极广,这有赖于新媒体时代书法资料的丰富,包括甚至近年来考研出土的汉隶与简帛资料,都成为取法对象,让人感叹,而且年轻的书法参展者多注重视觉元素的运用充分,作品呈现的形式感强。当然,细读一些“90后”“00后”的作品,文化素养的缺失也是一个不容忽视的问题。

中国书法是讲究“人书俱老”的,假以时日,尤其是,增加文史哲素养,这些“90后”“00后”在书法上的造诣不可限量。

中华艺术宫(上海美术馆)“全国第十三届书法篆刻展览进京展(上海巡展)”现场

书体:追求雅正书风,植根传统

从书体观察,以篆书而言,此次展览的作品数量在此次展览中虽然不多,但整体质量上乘,再现传统模式的作品居多,跟随时风现象较过去有所减少。

隶书入展作品中,不少评委认为,多追求雅正书风和正大气象,植根传统,传承取法多元,书风多样、面貌丰富,于碑刻、摩崖、简牍和清隶等皆有涉猎,有不同的取舍和审美追求。楷书作品,有进一步向着传统回归的趋势。正如一些评委在评审中所说,参展者于楷法的守护上更加冷静,很少再有为了个性追求,不惜以牺牲字形、笔法为代价的盲目书写。大楷能得刚健,取碑派之苍茫气象;小楷见出素雅,重笔墨之活泼精神;中楷创作增多,用笔有法度、谋篇出性情,真实书写,至为可贵。

就行书作品中,“二王”书风、宋人书风和明清书风比重较大,颜真卿、赵孟頫、欧阳询等人的书风也占有一定比例。不少评委认为,小字笔法细腻,大字气势夺人。既有“八面用锋”的丰富,也有飘逸灵动的活跃,而且不少作品碑帖互参,优势互补。

从展出的草书作品来看,风格形式多样,一些作品创作颇具情性,呈现出书写性,抒情性,在纸面间放情达意,驰骋情怀,正所谓:“达其性情,形其哀乐”,技术能力与表现较之以往有新的提高。

在篆刻方面,不同流派、不同风格的篆刻艺术均得到全面展示。在评审专家看来,大部分篆刻作品不同程度地进行了开拓性探索,写意印的数量明显多于工稳印。

新兴的刻字艺术,是对传统书法的拓展,在视觉呈现上让人眼前一亮。评审专家王志安、李贵阳等认为,从书法(素材)的质量、形式的构思,到整体艺术水准,刻字艺术作品较上一届均有明显提高。载体的拓宽,带动创作者在作品构成、技法、色彩等方面展开全方位实验探索。

以下为部分参展作品的观展记:

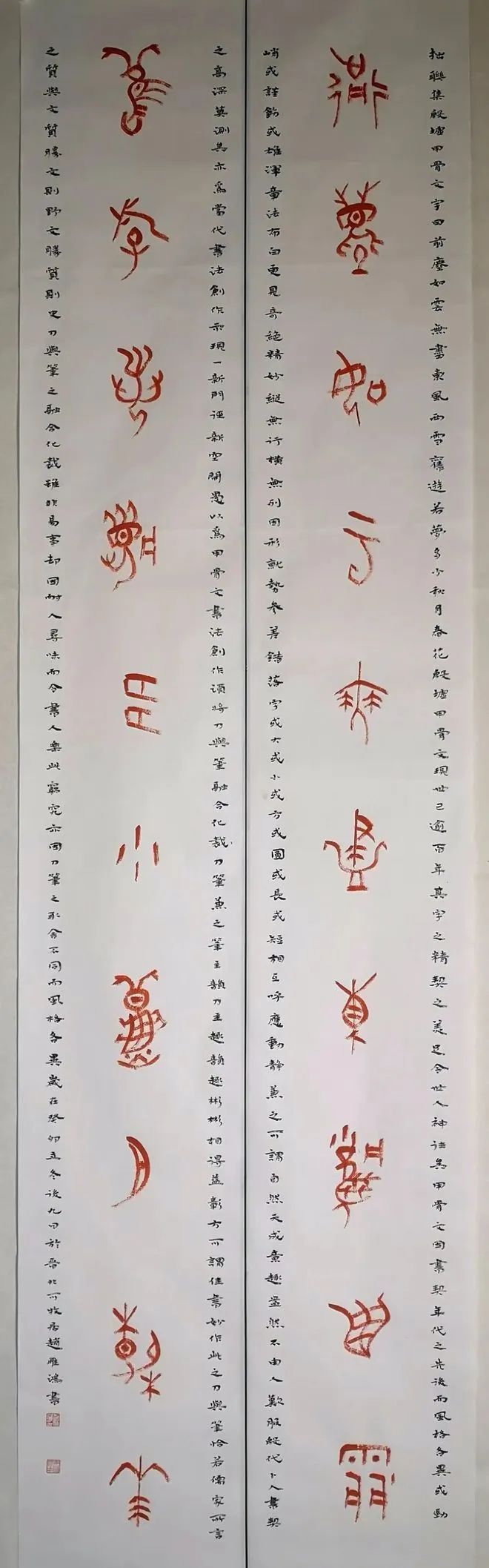

赵雁鸿《前尘旧游联》

赵雁鸿书法《前尘旧游联》

山西省书法家协会赵雁鸿书法《前尘旧游联》(“前尘如云无尽东风西雪,旧游若梦多少秋月春花”)取法甲骨文,正文为红色,跋文为墨色,用笔若用刀,读之古意浓郁。作者在对联边上书近数百字的跋文,记录他对甲骨文的理解,包括甲骨文书法表现的一些认识。

与此次展览的另一些取法甲骨文书法创作不同的是,这一作品中更见出刀和笔的关系。甲骨文是刻划字迹,而以毛笔借鉴取法,如何平衡其间的关系,此作显然有着一定的意义。正如作者的创作感言:“甲骨文书法单纯只表现刀、或只表现笔都不够,而应该将刀和笔融合化裁。既用毛笔来表现刀味,产生意趣,同时又用毛笔表现笔的韵味,这样韵趣相结合。”

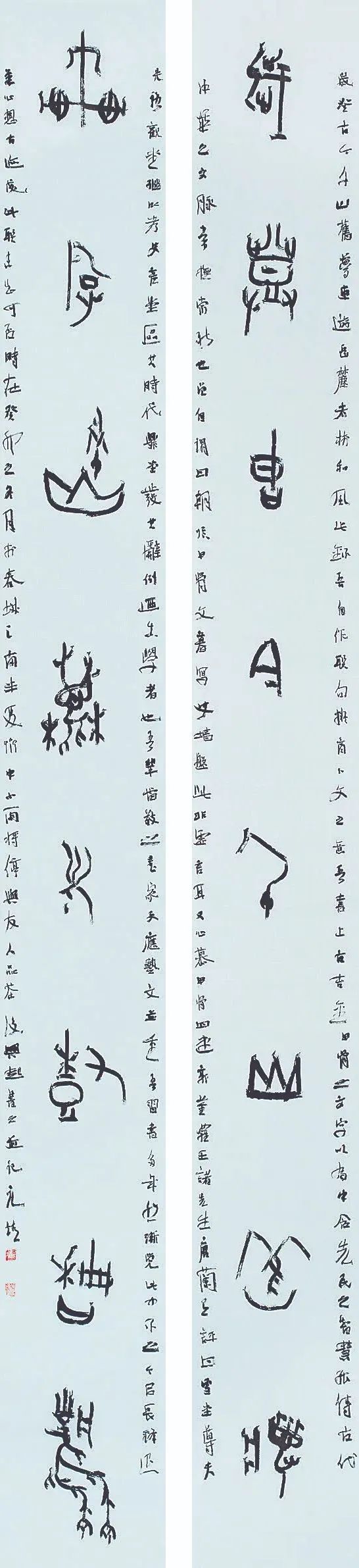

盛元靖《篆书八言联》

盛元靖《篆书八言联》

该联是本次展览中一幅具有代表性的篆书作品,借鉴甲骨文,参以金文笔意,笔画灵动。

盛元靖来自云南省书法家协会,作品采用了对联的形式进行创作,追求古奥之境,线条老辣,有着一定的视觉感,较好展现了高古汉字的美感和气势。该联文为“岁登古今千山旧梦,车游岳麓老树和风”,由于取法甲骨文与金文,如果不读作者跋文,其实是难以全文释读的。该作公布后,评论中也有观点认为其中一些字体为自造,作者如果对部分字体的形成与渊源在跋文中加以说明或许更佳。

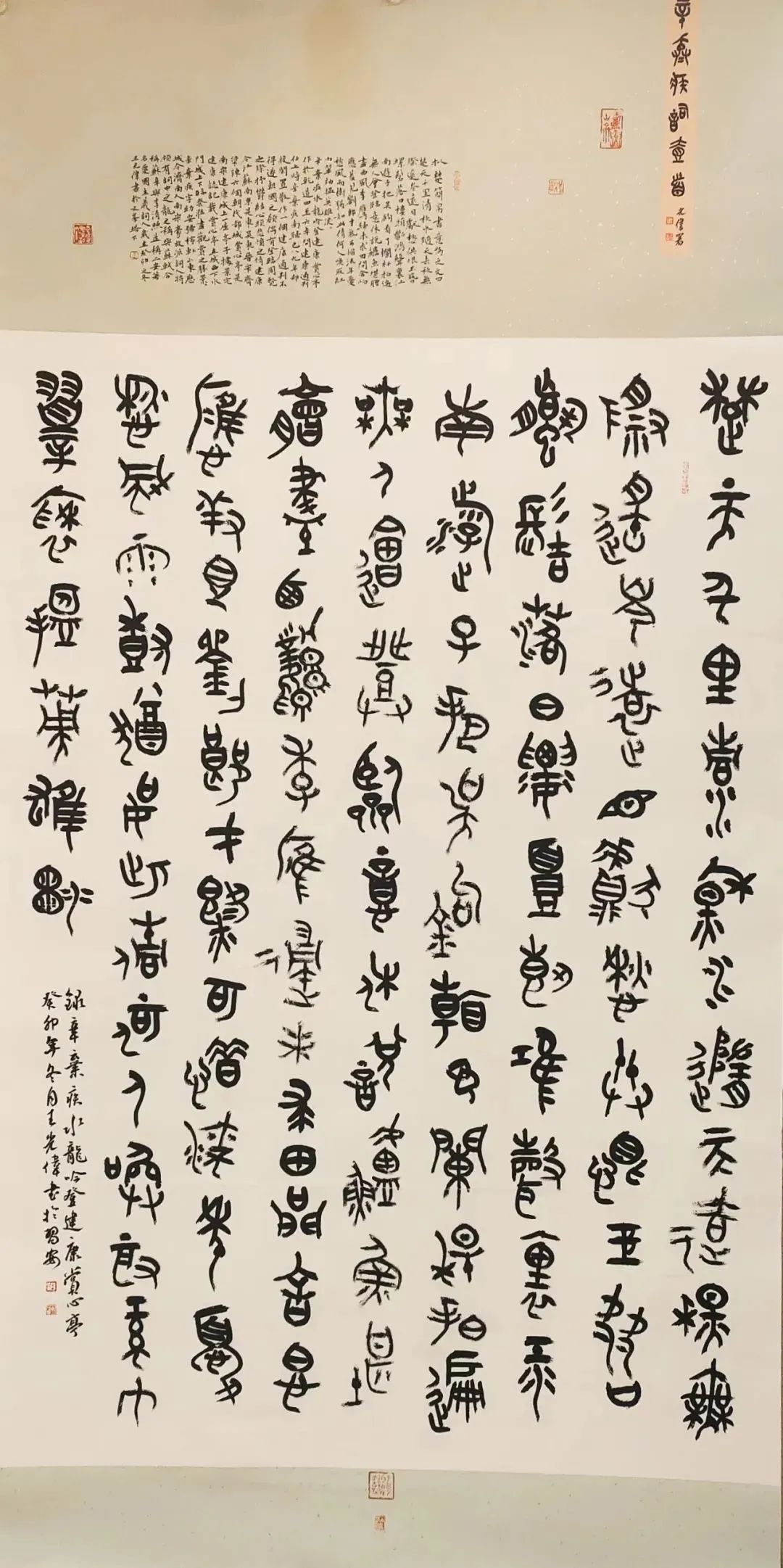

王光伟《辛弃疾 水龙吟·登建康赏心亭》

王光伟《辛弃疾 水龙吟·登建康赏心亭》

贵州省书法家协会王光伟的《辛弃疾 水龙吟·登建康赏心亭》是一幅取法金文的作品。金文是殷周古文字的一种类型,因其载体是青铜器而得名,殷周金文拓片的审美魅力,尤在于一种天真朴茂之美

这幅作品写的是一首大家都耳熟能详的宋代辛弃疾的词:

“楚天千里清秋,水随天去秋无际。遥岑远目,献愁供恨,玉簪螺髻。落日楼头,断鸿声里,江南游子。把吴钩看了,栏杆拍遍,无人会,登临意。休说鲈鱼堪脍,尽西风,季鹰归未?……” 观其书风,点画沉静,笔力雄健,结体朴茂,笔触间透露出古朴与灵动并存的美学追求。值得一提的是,字与字之间疏密有致,有着字形与布白的参差灵动感,既保持了整体的和谐统一,又在细节处显现出变化多端。

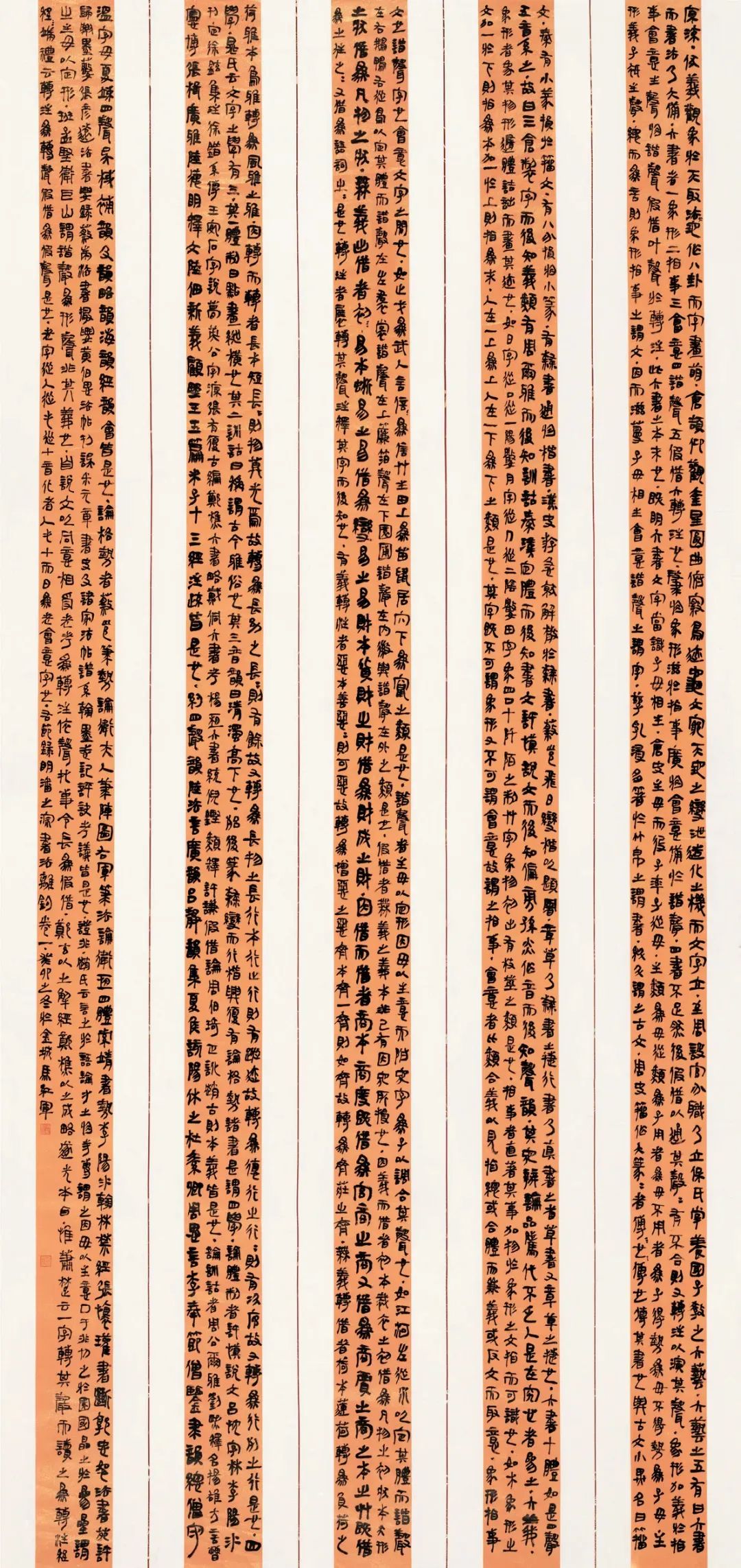

马红军《潘之淙 书法离钩节录五条屏》

马红军《潘之淙 书法离钩节录五条屏》

《潘之淙 书法离钩节录五条屏》是此次展览中一幅颇具代表性的秦隶(古隶)作品。该作取法秦简书,用笔方正,纵长、横扁的字形相对较少,结构内紧外松,有长笔画延伸字的整体形状,较好地体现了秦隶(古隶)笔画粗细对比强烈且变化丰富,又保留了一些早期象形文字的形象性的特点。

五个竖排的书写格式也有意取法秦代简书,且每行之间留有一定的空白以增加视觉效果和节奏感。这样的设计使得整幅作品看起来既紧凑又有序。

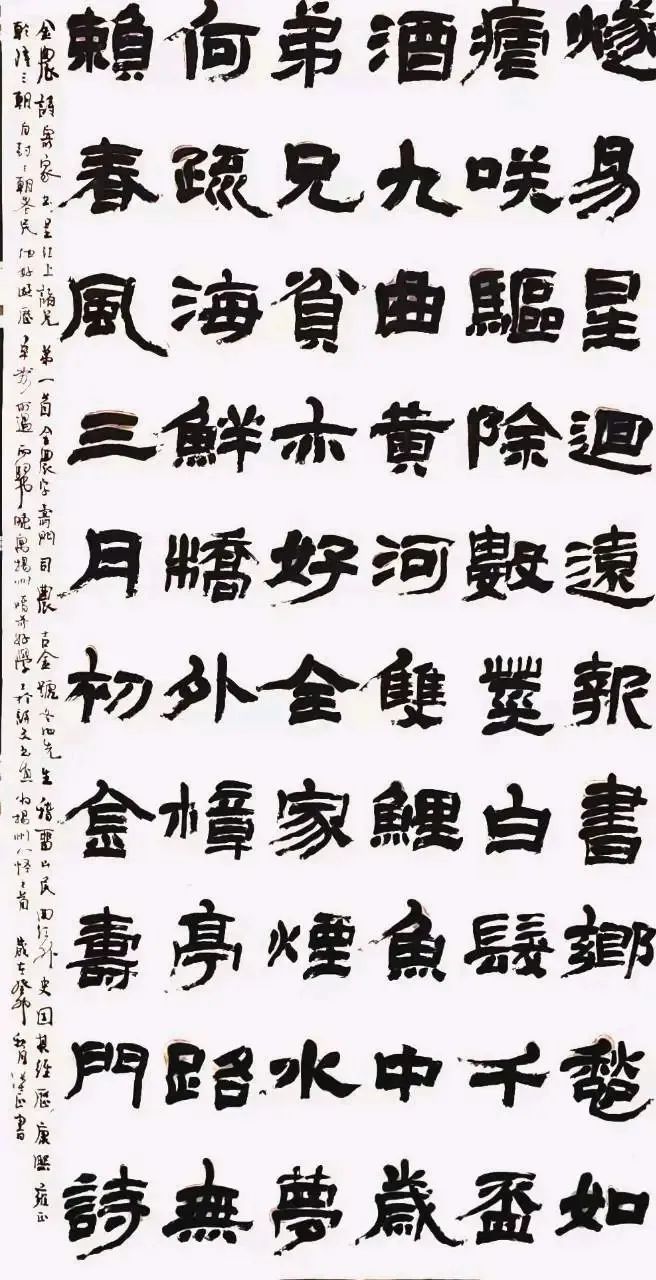

张士正《金农 寄家书呈江上诸兄弟诗轴》

张士正《金农 寄家书呈江上诸兄弟诗轴》

《金农 寄家书呈江上诸兄弟诗轴》是汉隶风格,书写的是清代金农的诗句:“燧易星回远报书,乡愁和疟笑驱除……” 书风也借鉴金农的隶书书风,渊源自《西岳华山庙碑》,在整体的简朴厚拙中,强调撇捺的舒展与顿挫,故风格规整,笔划沉厚朴实,用笔率真,且见出飘逸之态,给人一定的视觉冲击力。

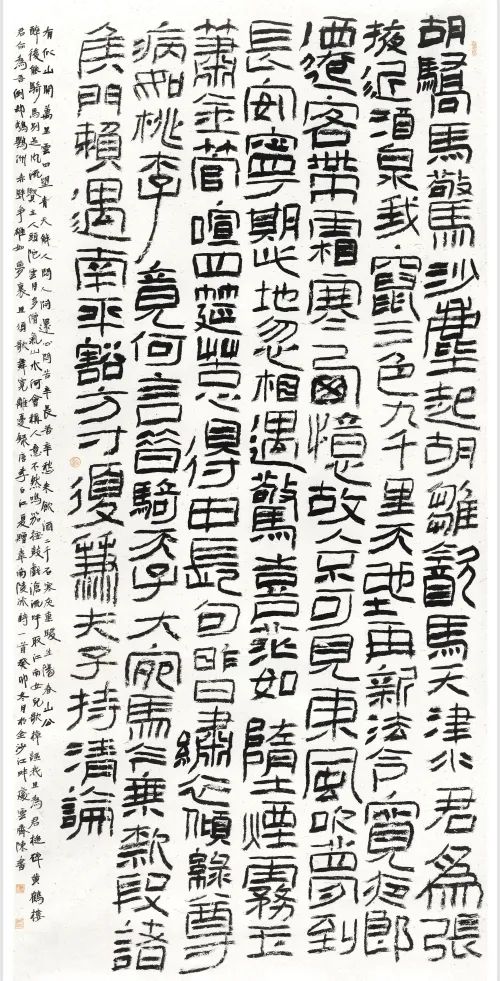

陈书《李白江夏赠韦南陵冰诗轴 》

隶书《李白江夏赠韦南陵冰诗轴 》

隶书《李白江夏赠韦南陵冰诗轴 》用笔取法汉简与摩崖间,且融入于秦砖汉瓦之意,有《石门颂》《大开通》的遗意,用笔高古而雄放恣肆。

“胡骄马惊沙尘起,胡雏饮马天津水。君为张掖近酒泉,我窜三色九千里。天地再新法令宽,夜郎迁客带霜寒。”作者的书风与李白诗意的豪迈慷慨相契合,有着较强的书写性,开合有度,蕴含有致,线条亦涩亦行,结字亦古亦拙,篇章亦松亦聚,墨色亦浓亦枯。

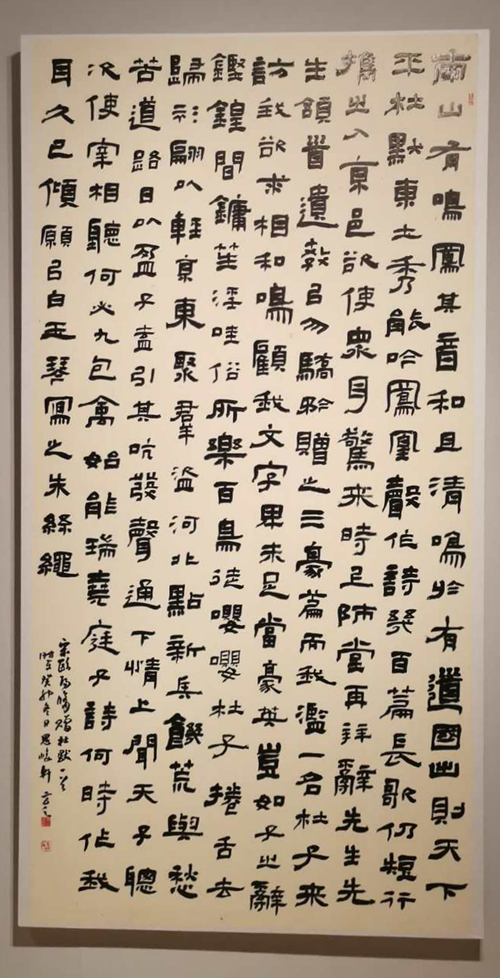

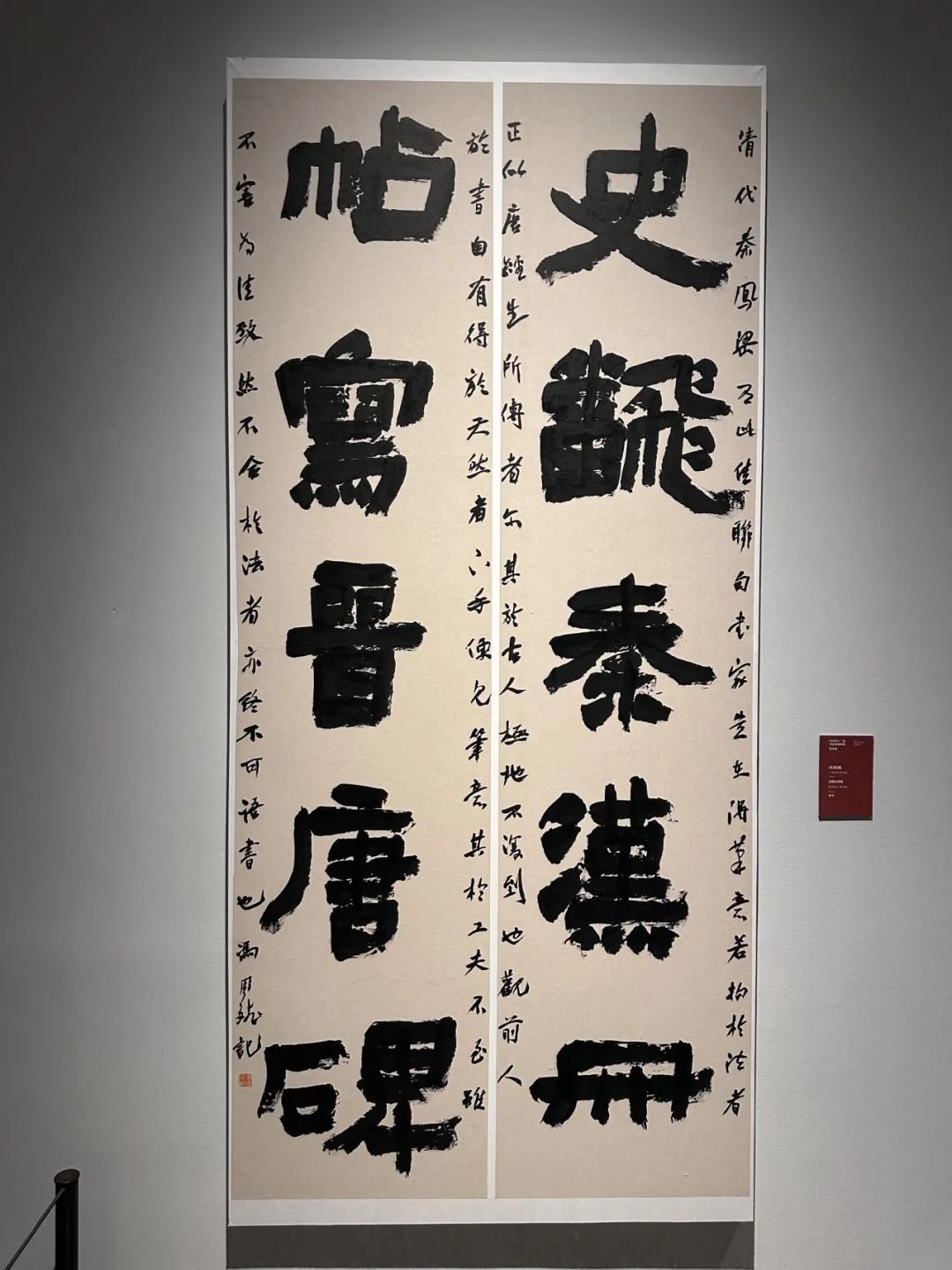

此外,安徽省书法家协会方之的隶书《欧阳修赠杜默诗轴 》用笔沉静而古朴,有如古佛般的意趣。河南省书法家协会王文博的隶书《自作诗即墨印象临朐抒怀轴》、广西书法家协会冯周斌的巨幅隶书联《史翻秦汉册、帖写晋唐碑》也让人印象深刻,一些取法汉隶的小字作品也可以见出参展者取法传统的深厚功力。

隶书《欧阳修赠杜默诗轴 》

冯周斌的巨幅隶书联《史翻秦汉册、帖写晋唐碑》

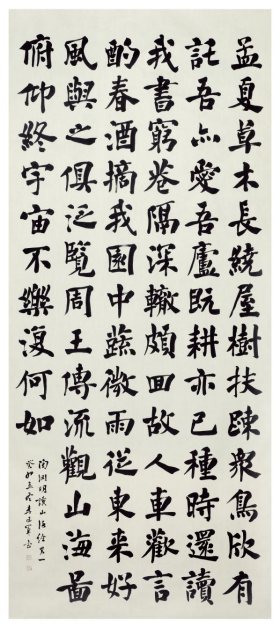

李建军《陶渊明 读山海经十三首其一轴》

李建军的《陶渊明 读山海经十三首其一轴》

湖南省书法家协会李建军的《陶渊明 读山海经十三首其一轴》是一幅楷书作品。这幅作品选用了东晋时期著名文学家陶渊明的诗句作为内容,“孟夏草木长,绕屋树扶疏”、“俯仰终宇宙,不乐复何如?”陶诗之妙,平易而自然,书法家用笔取法在颜体与魏碑间,一些笔画细读时,多处现出刻意、软沓感,作者气力有时稍稍显弱,用笔的精神气象上尚不够大气。

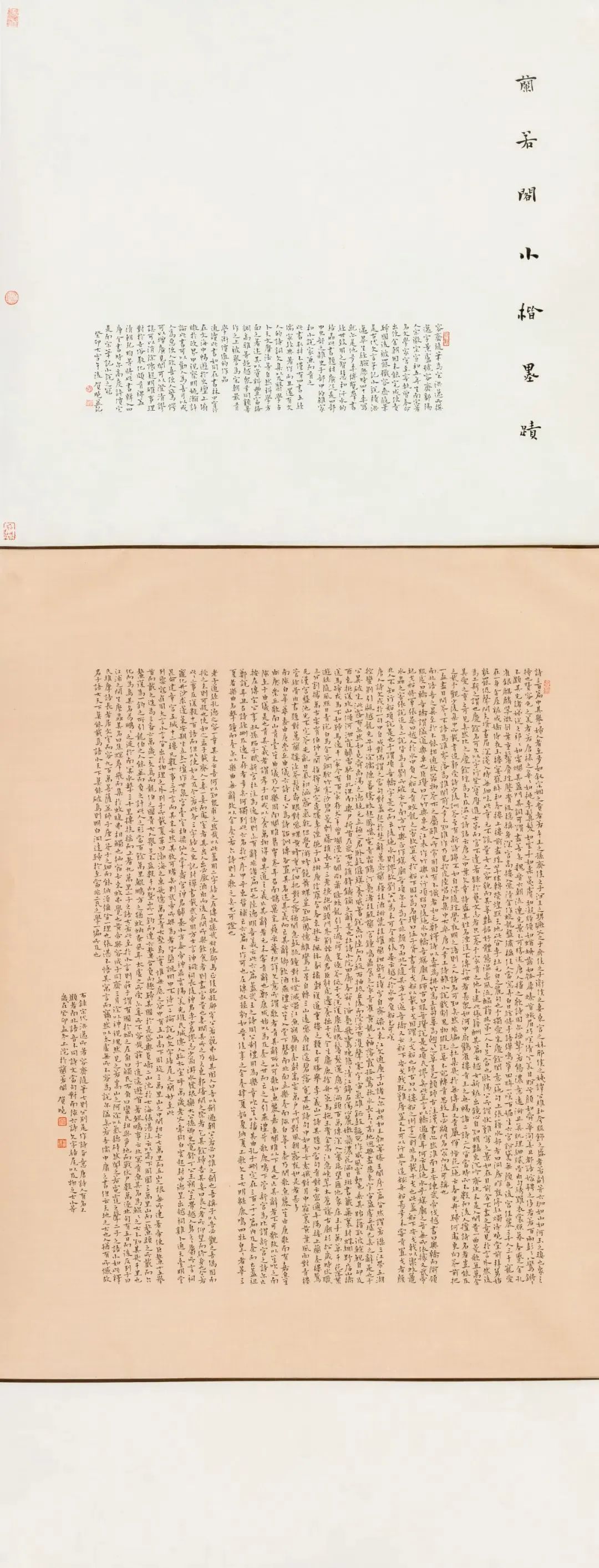

程贺晓《洪迈<容斋随笔>节录》

程贺晓小楷《洪迈<容斋随笔>节录》

程贺晓所作《洪迈<容斋随笔>节录》让人眼前一亮,扑面而来的是素雅干净的气息,读其文,读其字,可见气定神闲,可见学养与静气,从头到尾,一气呵成,十分不易。

引首书大字“兰若阁小楷墨迹”,取法晋人。正文小楷部分主要取法是小欧,同时间以明人王宠,王宠求晋韵,可见作者对晋人小楷的喜欢。

作者对此一书作曾有感言:“为了体现小楷之‘小’,把单字控制在0.6厘米以内;在用纸上试写了多种纸张,最终选择了既雅致又有质感的绢,而且在色彩上以仿古为主,白色为辅,力求打造一幅淡雅古朴的作品;从作品形式而言,做了以斗方为主的上下拼接形式,并且加大四周留白,且在正文内部做成两个块面,让通篇作品看上去既有体量,亦不乏有呼吸的节奏感。”

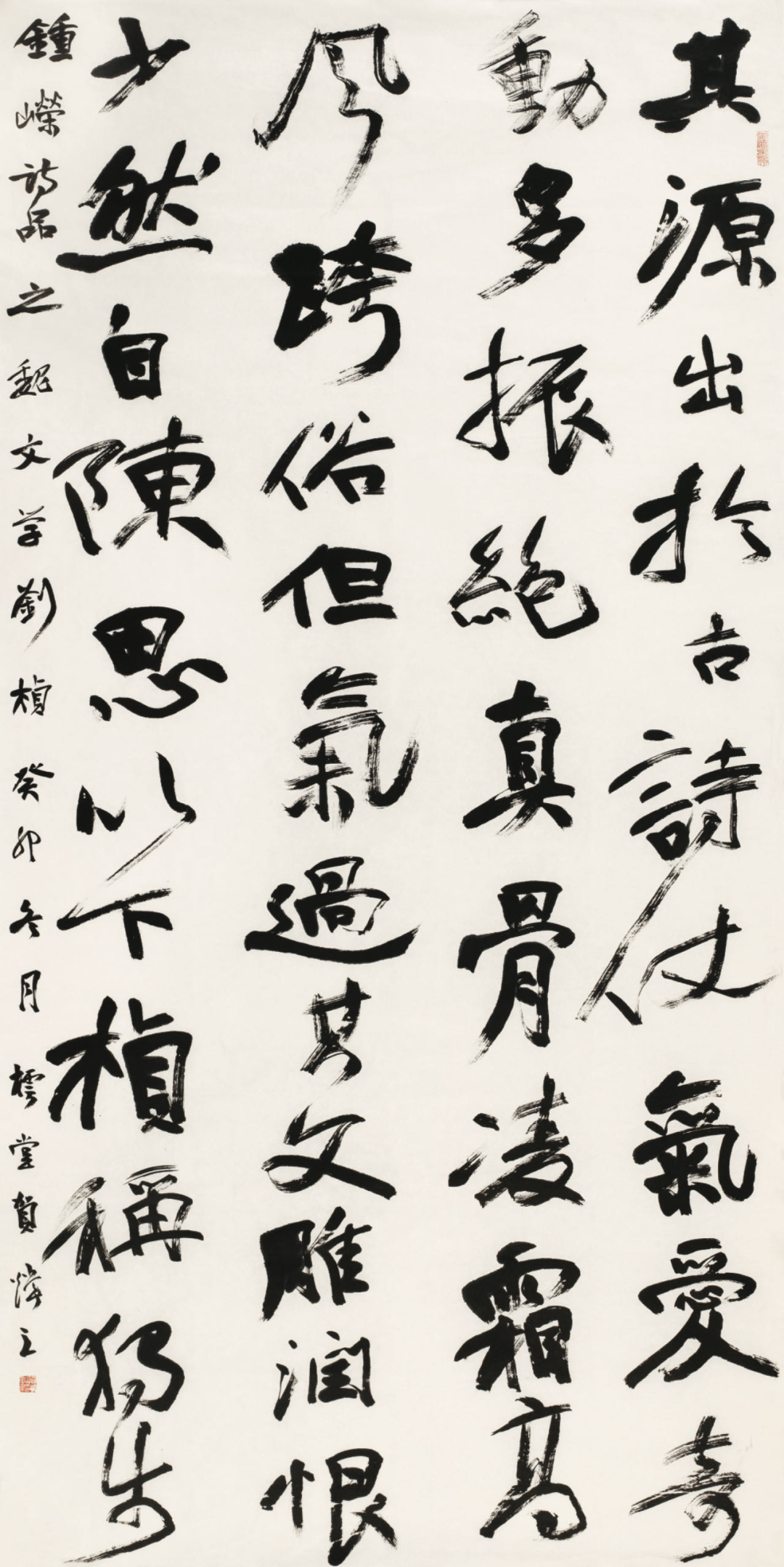

贺炜炜《锺嵘诗品·魏文学刘桢诗轴》

先从文字内容的角度来欣赏江西省书法家协会贺炜炜的行书作品《锺嵘诗品·魏文学刘桢诗轴》:锺嵘是南朝宋时期的文学批评家,其著作《诗品》是中国古代第一部诗歌理论专著。在这幅书法作品中,书法家引用了锺嵘对于魏晋时期诗人刘桢的评价:“其源出于古诗,仗气爱奇,动多振绝,真骨淩霜,高风跨俗,但气过其文,雕润恨少,然自陈思以下,桢称独步。”这句话赞刘桢以其诗文之奇和风骨著称于世。

从书法鉴赏的角度来看,这幅作品充分展现了书法家深厚的功力和独特的审美观,作者取法赵之谦、于右任较多,笔触粗犷豪放,气势开张,线条流畅而有力,给人一种大气磅礴的感觉,多横向取势,宽博自然,奇正相生,可见作者在笔墨精神表现与气韵骨力锤炼方面修养颇深。

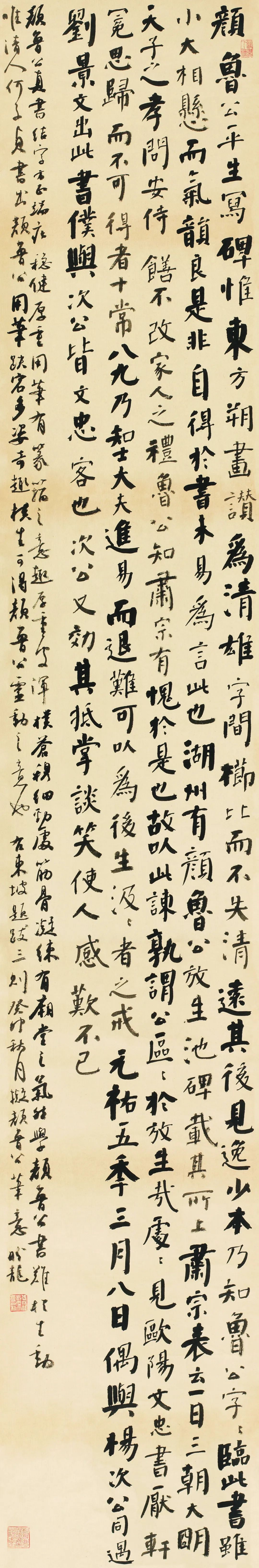

武盼龙《苏轼 东坡题跋九则轴》

河南省书法家协会的武盼龙以颜体书风书写的苏轼《东坡题跋》,其中包含了他对颜鲁公书法、人格以及苏轼题跋的理解。颜真卿《东方朔画像赞》, 是唐天宝十三年十二月立于德州,时年颜真卿四十六岁。 苏东坡曾学此碑,并题跋:“颜鲁公平生写碑,唯此碑为清雄。字间不失清远,其后见逸少本,乃知字字临此书,虽大小相悬,而气韵良是。”

从这一书法作品可见作者对颜鲁公的喜爱与深入研究,此一作品以竖轴形式呈现,注重线质的凝练和气息的生动,强调了墨色的变化和空间块面的对比,于映带中感受韵律的流动,在肆意中寻求理性的表达。题跋则是作者对于临写颜字与此次创作的体会,也以颜体行草书风书写,与正文内容相互对应,而且可以感受到书写者通过临习自然生发出来的情感。

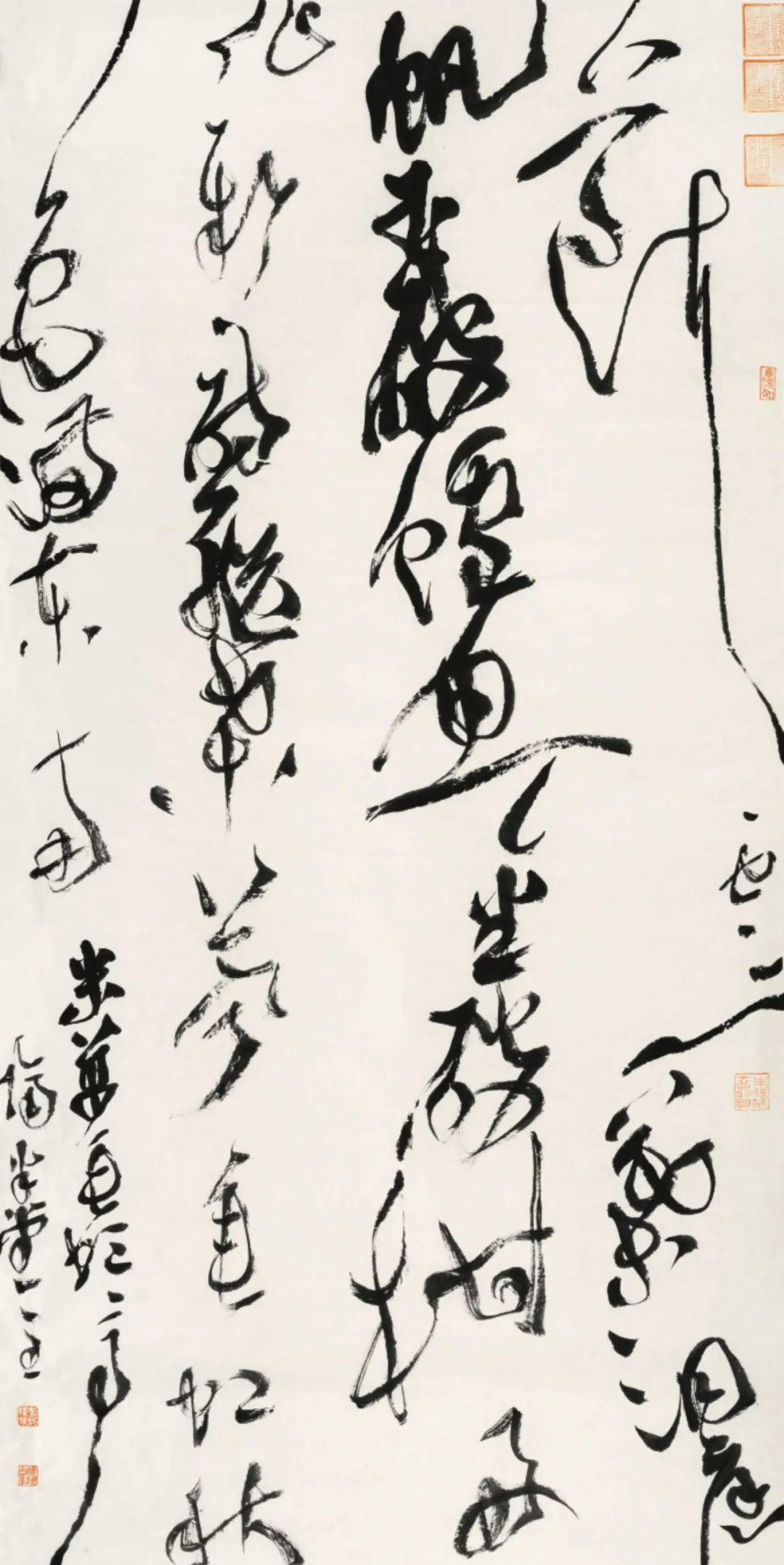

李锐《米芾 垂虹亭诗轴》

广东省书法家协会李锐的草书作品《米芾 垂虹亭诗轴》乍读即有一种震撼力,所录是宋代米芾的《垂虹亭诗》,释文为:“断云一叶洞庭帆,玉破鲈鱼金破柑。好作新诗寄桑苎,垂虹秋色满东南。”

草书之长,重在气势。这一草书作品在展厅内,认真看与认真读的书法爱好者不少,可见作品的感染力较强。从书法鉴赏角度来看,此作与米芾诗意相契,书写一气呵成,线条爽利,气韵流畅,用笔变化多,字字若飞若飘若动。书法家巧妙地利用线条的粗细、轻重来表现不同的情感状态,并通过空间布局创造出一种节奏感。

这一草书作品在评论界也引起较多争议,褒之者称之为此次展览草书的最优作品,贬之者则认为作仍有做作、刻意处。

当然,整幅作品长处是明显的,短处也确实有参展心态较重,所以虽然气势夺人,但多少仍有做作处,而且如果多些墨韵感,或许更加丰富。

展览现场

展览现场

从本届国展的行书、草书作品中,让人印象深刻的还有徐乐敏(浙江)所作的行楷《云逐渠随联》、李晓荣(上海) 的行书《庾信至仁山铭轴 》、陈清云(江苏)行书《欧阳修小品文三篇轴》,陈著挺(福建) 草书《林散之炼丹岩诗轴 》、华波(上海)草书《自作诗宜兴写壶轴》等。

【上海文艺评论专项基金特约刊登】

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司