- +1

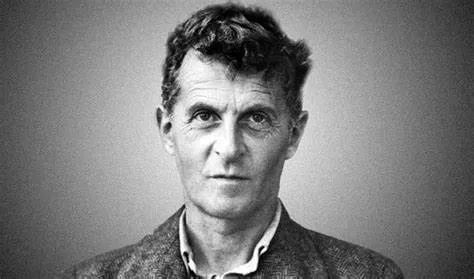

维特根斯坦:天才的美好一生

选自《语言 意义 世界:语言哲学简史》

《语言•意义•世界:语言哲学简史》

作者:王维

出版时间:2024年4月

出版社:中信出版集团

20世纪初,西方哲学经历了所谓“语言转向”,人们不再仅仅把语言当作哲学思考的工具,而是把它视为一种哲学研究的对象。由此,语言哲学成为20世纪西方哲学的核心议题。

王维,青年哲学人,世界本原文化研究院研究员。曾就职于中央电视台,长期从事媒体经营工作。后来受到多方面影响和启发,离开央视,专注于哲学思考和写作。目前主要致力于形而上学、语言哲学等领域的研究和探索,著有《形而上学之思》。他的新书《语言·意义·世界:语言哲学简史》,是一部介绍20世纪英美语言哲学史的普及读物,其中关于维特根斯坦的章节是最精彩的部分。

对于有的哲学家,我们可以这样评价:“他出生,他思考,他死去。”而对于维特根斯坦,我们则无法这样评价。有的哲学家留给后人的财富几乎全在他的著述当中,而有的哲学家的一生就是值得我们思讨的哲学命题,维特根斯坦正是后者的典型代表。

在《语言·意义·世界:语言哲学简史》第四章的第一节,作者对维特根斯坦是这样刻画的:

一、哲学天才

维特根斯坦出生在维也纳一个富足的大家庭。父亲是钢铁大亨、成功的投资人;母亲则是一位虔诚的天主教徒,且极富艺术修养。

许多知名音乐家都是维特根斯坦家族的朋友和常客,因此一家人都深受音乐艺术的熏陶。他的哥哥保罗是国际知名的钢琴家,而他本人也会吹奏单簧管。我们在他的著述里经常能看到他用音乐来举例子,由此可见他对音乐的喜爱。

在父亲的殷切期望下,维特根斯坦从小就对工程机械方面很感兴趣,17 岁时便被送入柏林一所工学院学习机械制造,两年后又到曼彻斯特大学学习研究喷气式发动机和推进器的设计。

在这个过程里,他对纯数学产生了浓厚的兴趣,并偶然读到罗素的《数学原理》这本书。通过这本书,他对弗雷格在语言和数理逻辑方面的思想有了了解,也深受启发,不久便萌生了从事哲学研究的念头。

为此他专门拜访弗雷格,并在后者的建议下去剑桥求学于罗素。

罗素对维特根斯坦非常赏识,称其为“天才的完美实例”,并评价他“易动感情、思想深沉、性情激烈、卓尔不群”。

在三一学院的第一个期末,维特根斯坦跑去跟罗素说:“你认为我是一个十足的白痴吗?如果我是,我就去当一个飞机驾驶员;如果我不是,我将成为一名哲学家。”

罗素回答说:“如果你在假期里给我写一篇有关你感兴趣的任何一个哲学论题的论文,我读了后就回答你这个问题。”维特根斯坦照办了,一开学便把他写的文章交给罗素,而罗素只读了第一句话就相信他是个十足的天才。

维特根斯坦的著作《逻辑哲学论》是在第一次世界大战期间写成的。战争一爆发,他便志愿加入了奥地利军队。在战争中他表现英勇,但因战败而成为阶下囚。

但这丝毫没有影响他的哲学热情,他在战俘营中继续修改业已成型的书稿,并时常写信给罗素报告他的进展以及彼时的心境。

然而,这本书的出版可谓一波三折。据说,由于没有什么名气,维特根斯坦先后联系的五家出版商都拒绝了他。如果要出版,就必须有知名教授的推荐,甚至得由他自己承担印刷费用。

维特根斯坦当然不愿自费出版此书,他认为这是对这本著作的不尊重。至于推荐人,他曾找过弗雷格,希望后者能帮他在一份学术期刊上发表此书。

弗雷格起初回复说这本书的写作不符合学术规范,建议他摘取其中的一部分内容,并以标准论文格式重述他的观点,但维特根斯坦不肯照办。弗雷格只好直言自己没有看出这本书讲清楚了任何问题,于是断然拒绝了他的出版请求。

在此期间维特根斯坦屡屡受挫,几近绝望,幸好他有罗素这个一生都在支持他的伯乐。罗素认认真真地为《逻辑哲学论》写了一篇导论,虽然维特根斯坦并不满意罗素对自己思想的评述,但好在这本书终于出版了。

尽管不被出版商看好,但《逻辑哲学论》出版后便引起了广泛关注,甚至被维也纳的一个哲学小组奉为经典,时常组织逐字逐句的研读。

维特根斯坦也对自己的著作颇为得意,并宣称哲学问题已得到彻底解决。因此他拂袖而去,远离“尘世”,到奥地利一个小山村当起了小学老师。

二、重要著作

1929 年,维特根斯坦又回到剑桥,并凭借《逻辑哲学论》获得博士学位。

说起他的学位答辩过程,也是一件很有意思的事情。主考官是他的老友摩尔和罗素,整个答辩的过程很简短。

然而,当罗素就《逻辑哲学论》中的某个观点向维特根斯坦提出疑问时,这场答辩出现了谁都不会想到的结局——维特根斯坦轻轻拍了拍两位考官的肩膀说道:“别在意,我知道你们永远不会懂的。”

在这段时间里,维特根斯坦重拾了对哲学的兴趣,并逐渐改变了他最初的想法,后来彻底推翻了在《逻辑哲学论》中所坚持的某些核心观点。

维特根斯坦一生著述虽然不多,但他的早期著作《逻辑哲学论》和后期著作《哲学研究》都引起了巨大反响,可以说在很大程度上分别引领了语言哲学的不同走向。

在当代哲学家所评定的史上最重要哲学著作中,绝对少不了这两本书的名字。

一个人的两部著作都获得这样高的赞誉,这是弗雷格和罗素都无法媲美的。然而,维特根斯坦不是弗雷格和罗素那样的专业学者,他对学院派哲学无甚好感,甚至对一般的哲学史也没有多少深入研究。

显然,维特根斯坦拥有某种独特的天赋,使他能够摆脱同时代思想者们的思维定式,用超乎常人的洞察力直抵问题的核心,并通过创建性的方式表达自己的思想。

当然,他之所以具有如此非同一般的才华,也同他对音乐、艺术、文学、宗教乃至人生冷暖的敏锐洞察有着千丝万缕的联系。

三、真理与痛苦

关于维特根斯坦的生平,还有一点必须要说。

在第一次世界大战前夕,维特根斯坦的父亲就去世了,他所获得的遗产足以使他跻身欧洲最富有的阶层。然而战争一结束,他便散尽家财,不是捐给别人,就是赠予哥哥和姐姐。自己孑然一身,过着极其清苦的生活。

很多人竭尽所能地追逐名利,而维特根斯坦已经拥有了,却全然放下,并无留恋。或许因为受到一些宗教思想的影响,他的人生态度很像一个苦行的僧侣,他也的确曾认真地考虑过当一名修道士。

他对金钱丝毫没有兴趣,对常人所追求的东西也不以为然,从他那双犀利的眸子中投射出的唯有对人类精神事业的纯粹渴望。当然,对自己极为严苛的要求毕竟使他难以获得常人的安逸和幸福。

但当他的生命走向终点,弥留之际他说的最后一句话却是:“告诉他们,我度过了极其美好的一生。”

毋庸置疑,维特根斯坦的一生就是一场人生哲学的试炼。有的人从事哲学是为了探寻真理,而有的人与哲学相遇则是希望从痛苦中解脱。维特根斯坦或许兼而有之。

维特根斯坦对哲学的关注绝不仅仅是为了满足纯粹理智的愉悦。他费尽心思为思想的表达划界,不是要将那些不可说的部分(如生命的意义)丢置一旁。

恰恰相反,这才是更重要的部分!

维特根斯坦说,对生命问题的解答正在这个问题的消失中。生命不是某个对象,而是一个不断伸展的过程。

因此,与其在那里空谈,不如走出话语的牢笼,在沉默中等待它慢慢绽出。

【专家推荐】

本书依时间顺序简明介绍了最重要的语言哲学家及其主要论题和贡献,对20世纪语言哲学的发展脉络做了清晰的梳理,可供初学者入门。

——陈嘉映,首都师范大学哲学系

国内学界一向是欧陆哲学研究占主导地位,虽然近年来英美语言哲学的研究与过去相比有了长足发展,但是由于种种原因仍然不够普及,更难以为哲学专业之外的朋友所了解。作者继《形而上学之思》后,精心撰写了这部“语言哲学简史”,意在通过相对通俗的语言向公众介绍语言哲学,功莫大焉。

——张志伟,中国人民大学哲学院

语言与思想的关系一直是哲学家们争论不休的问题之一,语言哲学为理解这种关系提供了各种不同的解释路径,出现了当代哲学中的“语言转向”。本书以平实的语言、清晰的论述、翔实的资料,向我们描述了当代语言哲学发展的历史进程,为我们提供了深入思考语言与思想关系问题的有益启示。我愿意邀请对当代哲学感兴趣的读者阅读这本书!

——江怡,山西大学哲学社会学学院

本书通俗易懂,叙述清晰,内容丰富,循着现代分析哲学的主流思想展开,是一本很好的入门读物。

——尚杰,中国社会科学院哲学研究所

本书以简明易懂的方式概述了分析哲学传统中的语言哲学发展史,先后讲述了弗雷格、罗素和早期维特根斯坦的语言哲学思想、逻辑实证主义思潮、日常语言的转向以及实用主义融合阶段的语言哲学。对于希望了解现代语言哲学中重要概念和问题的来说,本书提供了一幅可靠的基本图景。

——詹文杰,中国社会科学院哲学研究所

本书以时间为线索,以问题为导向,全面系统地介绍了当代西方哲学中语言哲学转向的历史发展脉络,文字凝练,表述清晰,逻辑融贯,既有重要的哲学问题,也有独特的哲学追问,兼具通俗性与反思性,是一本值得阅读的佳作!

——代海强,北京师范大学哲学学院

原标题:《维特根斯坦:天才的美好一生》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司