- +1

裴庄欣谈西藏创作:那是精神上的故乡

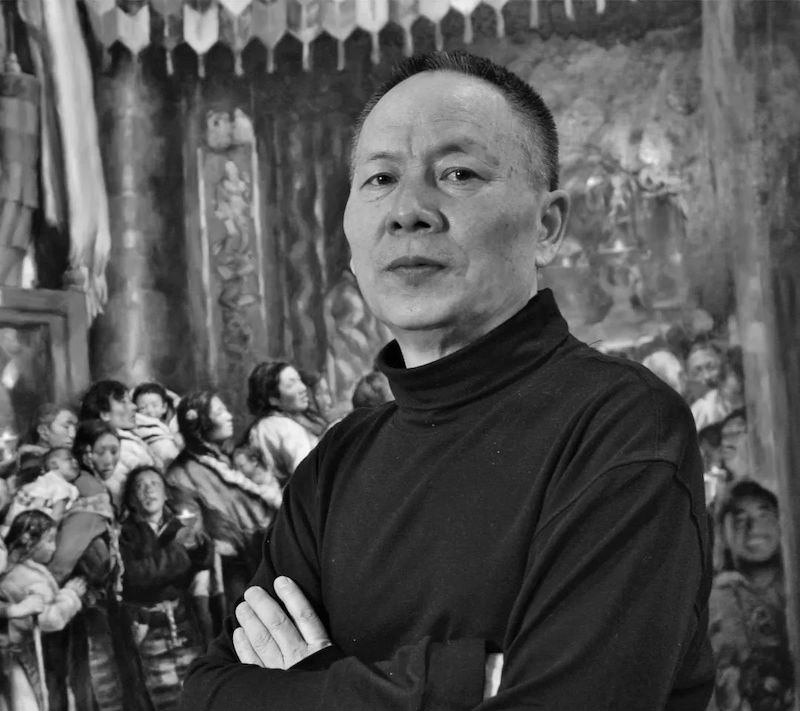

上世纪80年代的西藏,是一处艺术的精神高地。年近七旬的艺术家裴庄欣是当时西藏最重要的艺术家之一,其笔下饱含了当时的人文主义激情与高原亘古不变的精神。

6月15日,艺术家裴庄欣个展“殿堂”在上海醍醐艺术空间开幕,展出油画、水彩与速写手稿等近40幅西藏主题作品,为观众勾勒出上世纪80年代西藏的人文图景。展览之际,裴庄欣接受了澎湃艺术的采访。

从四川到西藏

裴庄欣

裴庄欣,1956年生于四川成都。他的母亲在四川音乐学院幼儿园教画画,他的童年时代就在院里度过,与院里的许多小伙伴一起玩耍,一起学画。

1971年,15岁的裴庄欣跟随父亲下乡到西藏昌都,在修车场当上学徒工,月薪八元。由于小时候打下的一点美术基础,他很快被车队政工人员发现,开始兼职为车队设计黑板报,为地区交通厅及当地其它单位画宣传画。过了两年,他的作品《青春献给新西藏》在西藏日报上发表,后被调至昌都地委宣传部任美术宣传员,去绘制一批大型宣传画。也那时起,他深入藏区,开始了一个职业艺术家的漫长生涯。他告诉记者,在这一阶段,董希文的作品、四川的版画与苏联的油画对自己的影响很深。后来,西班牙格列柯对其产生了很大的影响。

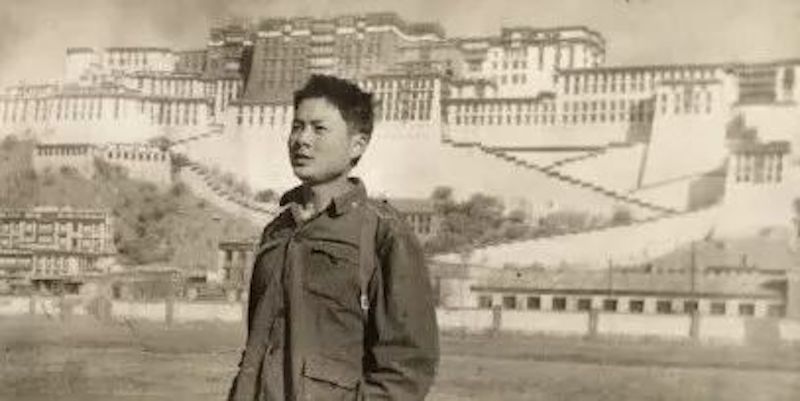

1972年,裴庄欣作为修理学徒工随车队第一次到拉萨

裴庄欣《青春献给新西藏》,1973年

1978年,裴庄欣考入四川美术学院油画系,他又回到了四川。在校期间,他以三幅作品草稿参加了全国青年美展审稿,包括作品《鸽子》和《殿堂》,可惜的是,由于题材原因,没能过审。他回忆说,“负责主审的魏传义老师和叶毓山院长单独叫我到绘画系办公室谈话:‘我们能基本把握现实主义和伤痕类画稿,但是你稿件因涉及宗教和少数民族题材,我们也不太熟悉国家相关政策,所以经过大家讨论后不予批准。你创作有一定藏区生活基础,但这些与传统美术所表现的区别很大,我们仍然给你提供创作时间、材料和画室,你换一下,画点其他的藏族题材吧。’”于是,裴庄欣画了一幅熟悉的场景《牧区的锅庄》参加了四川省青年美展。

1982年,毕业后的裴庄欣重返西藏工作,其足迹遍布雪域。他举办了拉萨首届美术训练班、创建了西藏第一家画廊,更留下一批佳作。百姓、宗教场所及城市风貌都得以进入了他的画布。

裴庄欣笔下的藏区人民

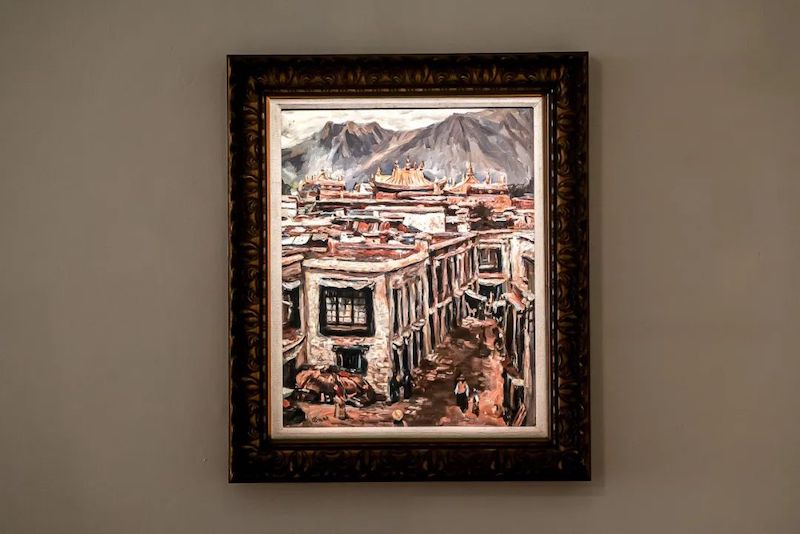

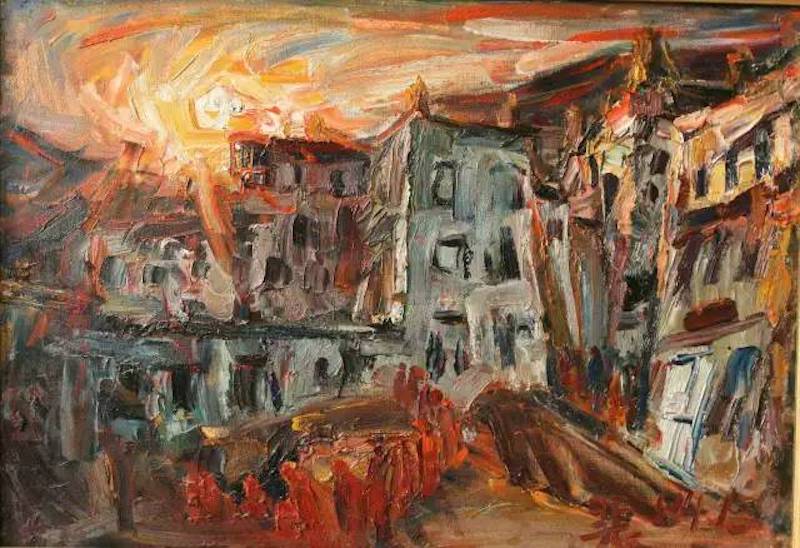

裴庄欣《老城的记忆》,记录大昭寺后门场景,创作于1986年

在寺内临摹壁画

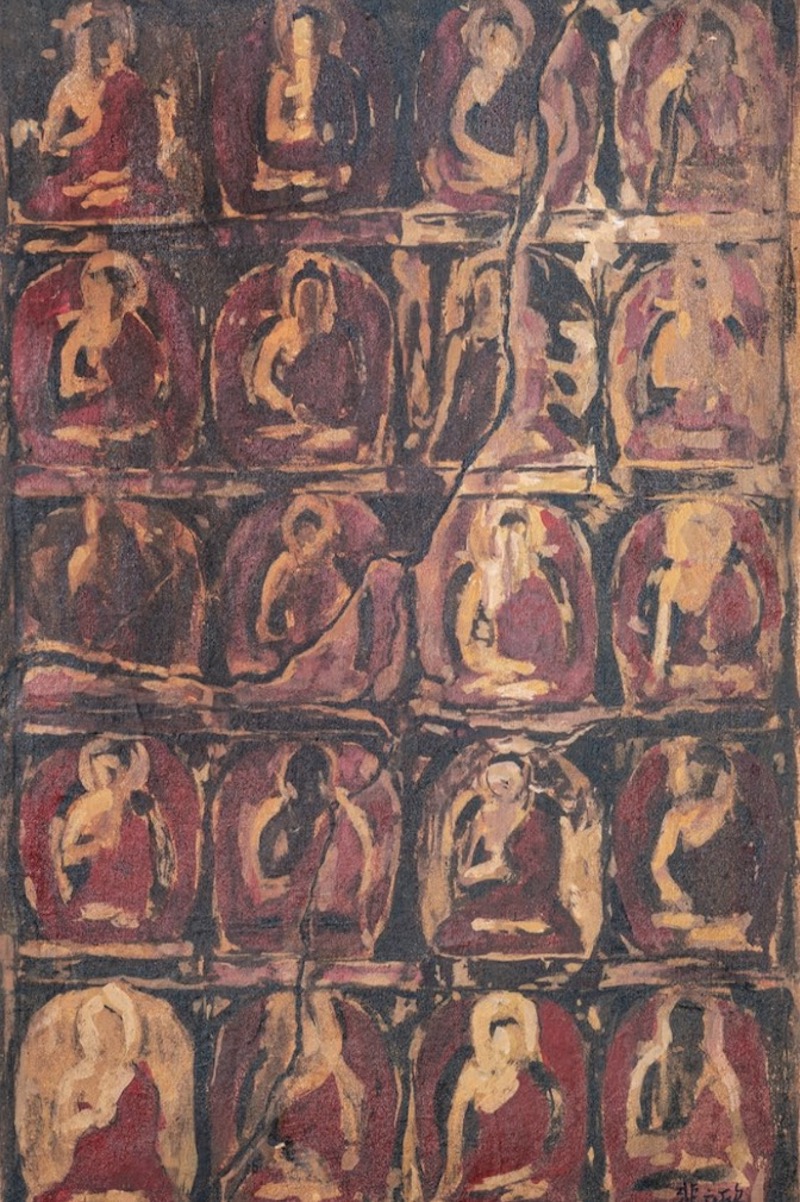

工作之余,裴庄欣参与了一些壁画临摹的工作。其中,最主要的是为自治区文管会复制大昭寺主殿2楼的唐代壁画。在此次展览的入口处,观众就能看到他的临摹作品。

大昭寺建于唐代,土木结构错综交织,光源多变色调复杂,实际空间低矮狭窄。当时殿内的部分壁画的墙已经倾斜了,需要相关人员去做抢救性的临摹工作。裴庄欣告诉记者,这件事由自治区文管会组织,有4个人参加了壁画临摹。“当时没有酬劳,只有发放一两块钱的补助。文管会告诉我们要用业余时间来完成,这个是抢救性的。我们下班后走到大昭寺去,寺里为我们开了一个侧门,从院子进去,僧人也都了解我们,没人打扰。我们在天黑后点着灯熬夜画。”

他说,在临摹壁画时,气息蒸腾中,时常感到轻度缺氧,数度出现短暂而美丽的幻觉。“仿佛周围的一切比时间还古老,这充满着与现实生活不同的宁静气氛里,让我不禁彻底忘掉自己的存在。”

裴庄欣临摹的大昭寺壁画

裴庄欣临摹的大昭寺壁画

除了大昭寺,哲蚌寺和乃琼寺的壁画也是他的临摹范围。其中,乃琼寺距拉萨市中心10公里,寺内供奉着三头六臂白哈尔,那是藏传佛教格鲁派的护法主神,也是西藏历代最高级别神谕者的居住处。

1985年,乃琼寺内刚完成基础维修,解决了屋顶的漏水问题。存有壁画的回廊中,大部分由当地人搭了房子居住,长年累月的烧茶取暖、油灯熏染,给壁画造成了较大损害。划痕、剥落,雨水渗漏冲刷后的痕迹明显可见。部分壁画上遮掩着报纸,也许是有人试图保护这些寂寥的古迹。

裴庄欣在乃琼寺按原尺寸临摹了3幅壁画。其中一幅尺寸为1.8x1.6米,画面中没有绝对的中心人物,画面构成运用了古典三角对位的力量;第二幅的尺幅为1.8x1.4米,画面中传统的三原色抑或高原强烈的红黄蓝已彻底消失,自上而下S型的构图流畅、充满活力;第三幅相对小,1.4x1米,展现女神怀抱弹拨乐器,端坐白狮之上。女神的静谧之美,与右下方的护法神形成强烈对比。

裴庄欣临摹的乃琼寺壁画

“有别于之前的藏区风土人情,在极简陋、缓慢而复杂的复制过程中,藏传佛教艺术让我感受到更深层次美的体验。那份独特的艺术能量和在寺中度过的难忘岁月,至今影响着我的生活和艺术创作。”裴庄欣说。

裴庄欣(画面正中)1980年代旧照。摄影:黄家林

描绘西藏的人文主义

上世纪80年代,西藏恢复了宗教活动,老百姓重新开始进入寺院,那里就如同一座殿堂被重新点亮,人文主义恢复了。

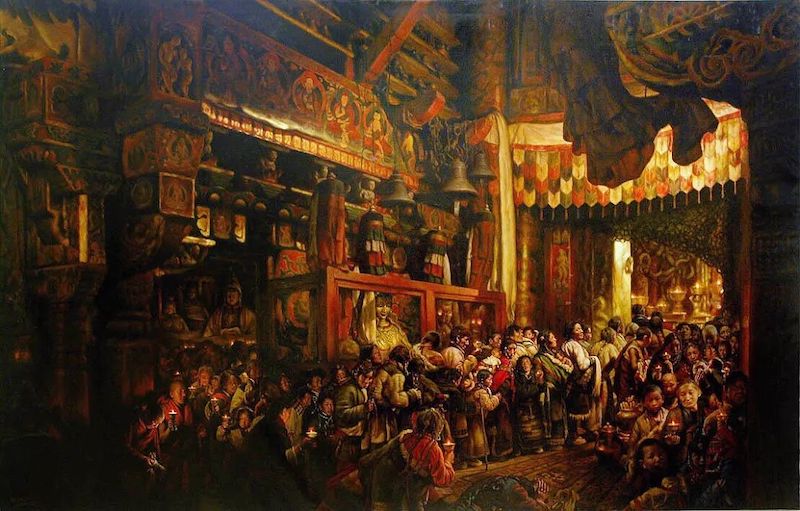

1986年,裴庄欣在大昭寺内创作了耗时两年的巨作《殿堂》。该画作于1988年在中国美术馆展出,同期在《美术》杂志上彩色全页刊登,如今矗立在西藏美术馆展厅的正中央。

裴庄欣《殿堂》,油画,西藏美术馆

《殿堂》局部

“那个时代胶片的感光度,尚不足以传达出殿堂里酥油灯微弱的光,除了凭借长期细微的观察,和几乎浸入骨髓的记忆与感受,在基本不可能现场写生的条件下,必须整合各种素材,充分运用想象力来完成每一个局部细节。绘制过程中最大的难点,是如何统一寺中宏大的场景与局部的细节,并在众多人物,以及丰富的金黄色调的温暖质感中。而大召寺第一次举办传召大法会,我仍清晰地保存着那些殊胜的现场感官记忆和有限珍贵图像。”裴庄欣说。

以宗教活动和朝佛民众为主题的创作也成为了他重要题材。他说,自己从来就不是一个宗教信仰者,但他信仰宗教人物和他们所处环境的关系。

裴庄欣《哲蚌寺之冬》

裴庄欣《静静的群山》

而对当时的裴庄欣来说,小小的画室也是他的个人殿堂。他每天在画室里绘画的创作,也在这里和朋友聊天,谈论自己感兴趣的话题。他与刘国松谈论了“没有神秘主义就没有艺术”;罗伯特·劳森伯格来了,他亲眼目睹其画作与大白菜、四季豆和一筐活鸡同机抵达。在办展之余,他天天骑着三座自行车在小院里晃悠,还与作家马原一起谈论霍桑、毛姆或是萨特。

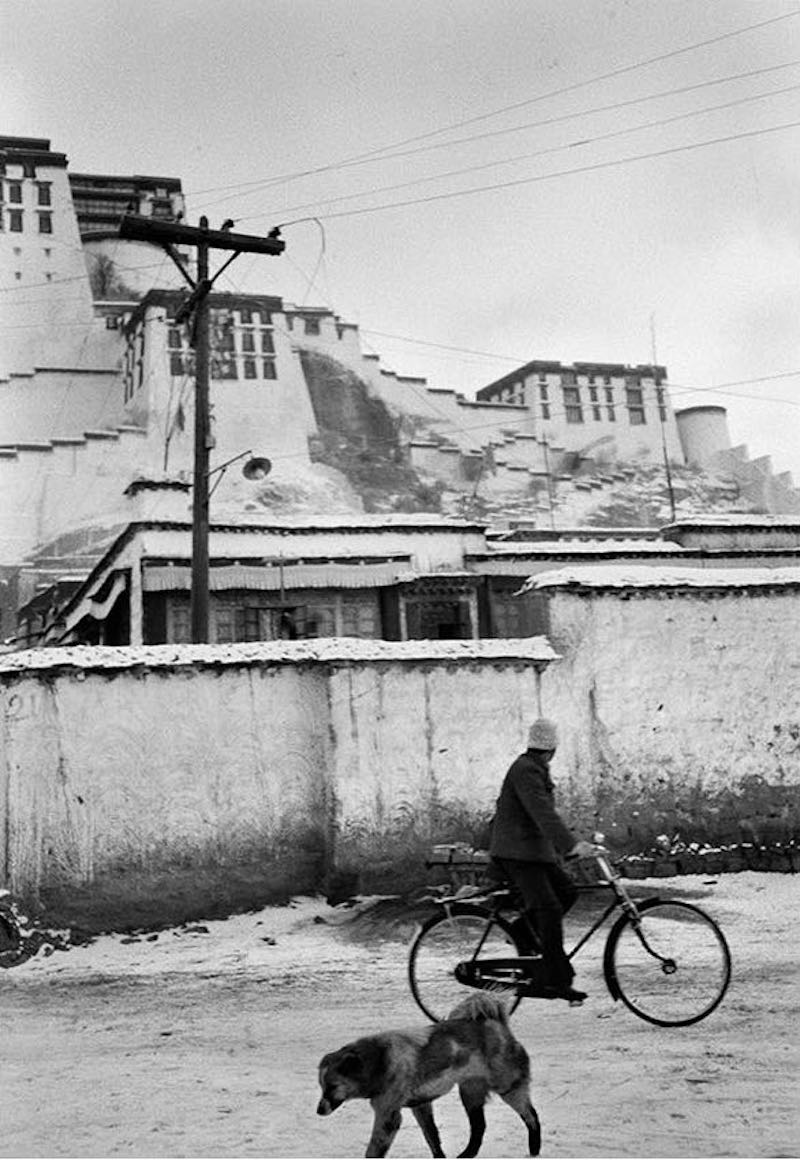

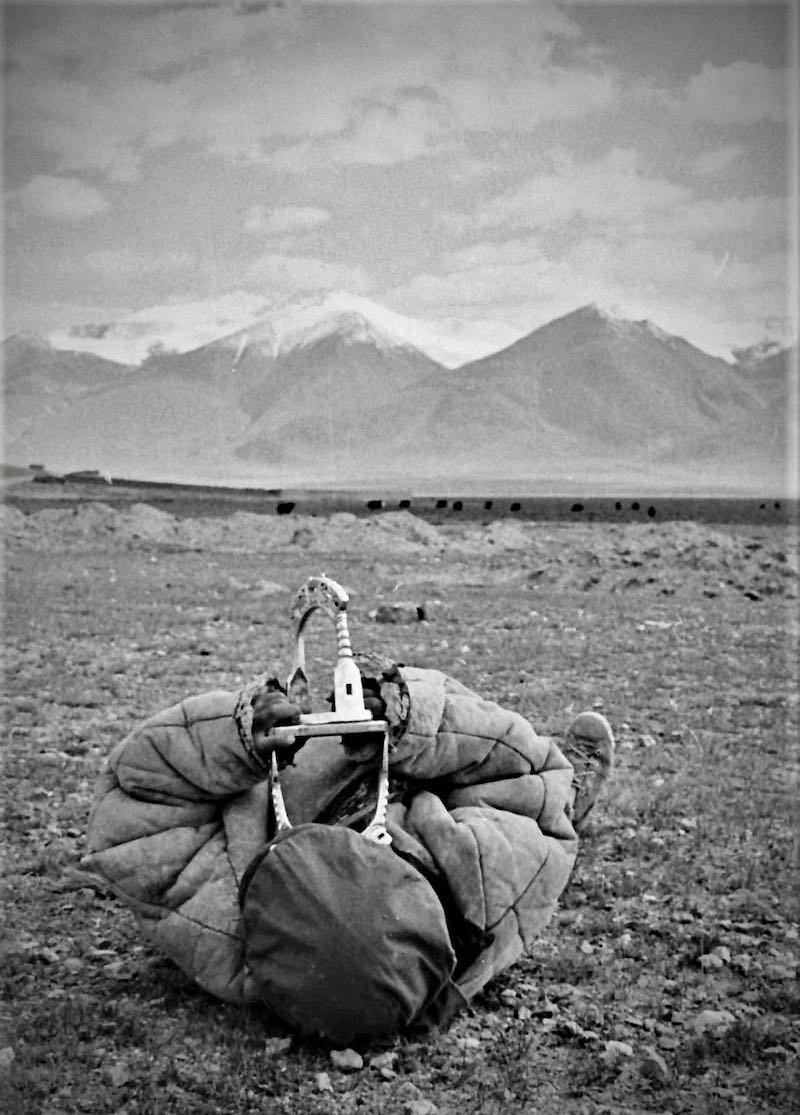

走在街上,他则拿起相机,用上万张影像记录了当地的城市与人文。那是物质条件贫乏的年代,却也是精神动能非常强的时代。“我带着最破相机拍摄了很多照片。后来,当我花了大价钱买了个好相机后,就不想拍了。”

裴庄欣摄影作品

裴庄欣摄影作品

裴庄欣摄影作品

同时,他也写了很多诗歌。此次展览的展墙上就印有他的文字《画室》:

我欣赏我的投影在背后泥土墙恒上弯曲着成为某种形象的荒诞

我搜寻着溃散在色调中的平衡和白纸里隐藏着的种种诺言

我沮咒沉浸在平面上昨天的遗憾和预示着新和谐的崛起

我陶醉地在笔触中注入的那些永远的谬误以及传递封闭了的祝福

我用纯粹黑白提炼的结晶覆盖四周的洪荒或底层的晦涩

我发现偶然的紫色在大片的土黄中也发出那样完美的叹息

我奇怪这块画布怎能容纳那样的温柔和狂乱

精神上的故乡

对裴庄欣来说,西藏不仅是创作的素材,还是他全部的青春经历。“人生唯一拥有的独特价值与记忆。那一份感情和认同,既不是回归也不是重拾,而是终生为之奉献的精神所在。虽然现在我不能每天住在西藏,但我却将心中的西藏帶到了我生活的每个地方。曾经的得失,均来自那个缺氧的高原,将要交还给它的是我全部的艺术人生。”

展览现场,大昭寺系列作品,创作于2007-2008年

裴庄欣摄影作品

在写实之外,他不断尝试把所有茫然、焦虑都涂抹在动荡不安的笔触中。在他看来,两种风格是一种快慢差异,但主题一致,都是为了让自己达到相当自闭的心理平衡:用写实作品满足生活和社会的需要,同时赎罪一样画表现主义风格,来满足一个艺术家的真心。他用强烈的笔触描绘西藏的历史,也用强烈的笔触反思过往。

裴庄欣《拉萨有大象》2015年

裴庄欣《对话》2013年

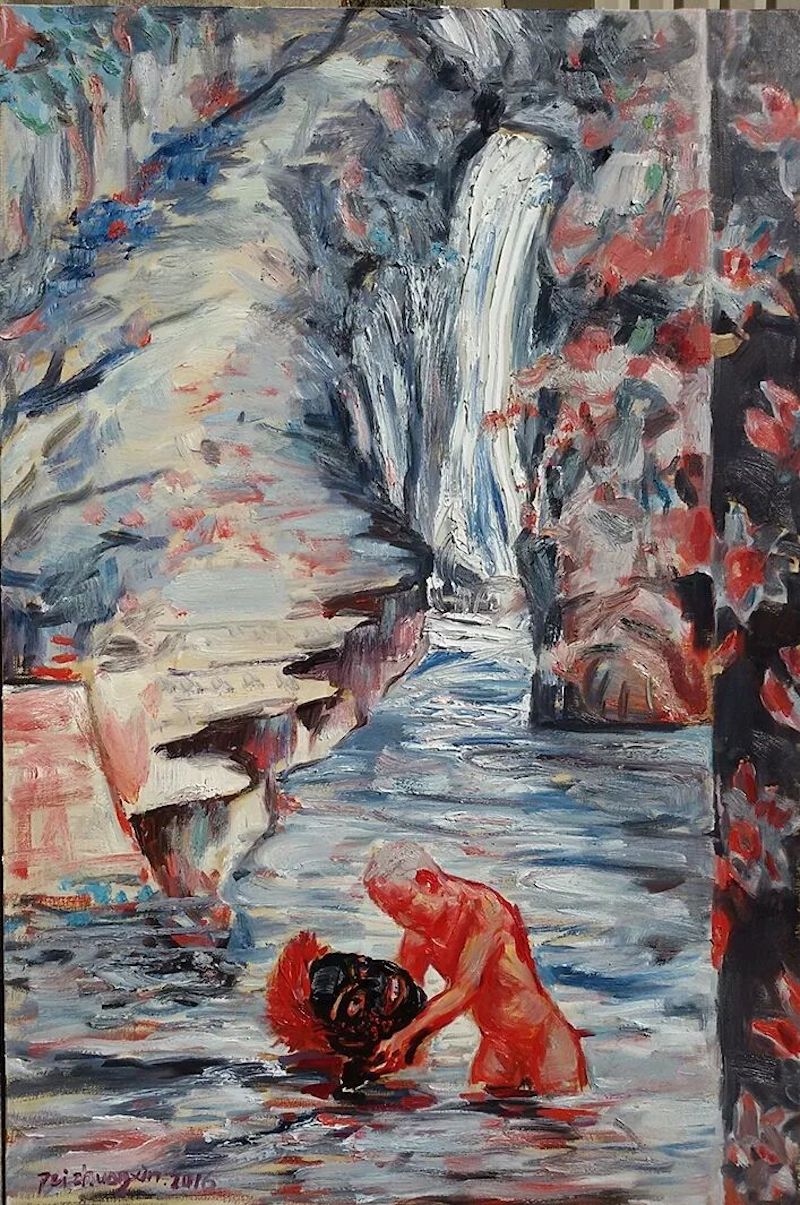

在展览的最后的作品,则是艺术家的自我对话,以及与家人的对话。画作中,西藏的水流、瀑布、花卉如同一个西藏大殿,而揭开幕布,则可以看到人与藏戏面具的对话。对话的对象不仅仅是藏戏面具,它既是西藏的过往,也是艺术家与自己,与家人的对话。

从对城市的描绘,对历史故事的评述,再到对自己心灵的剖析,裴庄欣始终围绕着西藏的记忆与经历展开。他说,西藏是精神上的故乡。他是吃那口奶长大的艺术家。

展览将持续至10月20日。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司