- +1

融入城市不易、离开城市困难:学者调研青年流动人口二代生活图景

“对于那些父辈从农村流入城市、自身出生/成长于城市的青年流动人口二代而言,他们是否、能否以及如何融入城市社会,既是个体难以绕开的生活日常,也是关系城镇化进一步发展、社会经济平稳运行的重要社会议题。”

近日,由共青团中央主管,中国青少年研究中心、中国青少年研究会主办的期刊《中国青年研究》刊发了一篇由中国人民大学人口与健康学院副院长、人口与发展研究中心教授、博士生导师宋月萍,浙江省社会科学院社会学研究所助理研究员刘志强以及中国人民大学人口与健康学院博士研究生唐士茹撰写的研究文章,关注青年流动人口二代群体的社会融入情况。

这篇题为《青年流动人口二代的社会融入:内涵、特征、困境及应对》的文章系国家社会科学基金重点项目“生命历程视角下流动人口二代成年后社会融合问题研究”的阶段性成果。该研究主要基于2013年—2018年历年“全国流动人口动态监测调查”数据,通过人群比较,分维度实证呈现青年流动人口二代群体社会融入的新特征。

文章指出,随着人口流动的进一步发展和代际更替,青年流动人口二代群体逐渐进入公共视野。在概念上,青年流动人口二代与既有的随迁/留守儿童研究一脉相承,均强调父母的迁移流动特征及其影响。随着随迁、留守儿童成长进入青年阶段,即成为本文关注的青年流动人口二代群体。

根据第七次全国人口普查数据,全国流动人口总量达到3.76亿人,每4个人中就有1个流动人口;相比1982年第三次全国人口普查时的657万,增长了57倍。有学者根据2020年全国人口普查数据估计,在18岁~45岁人口中,流动人口二代约有2.71亿,占50.94%;预计到2030年,这一比例将进一步增至65.63%。

与父辈相比,青年流动人口二代的社会融合问题可能更为凸显。一方面,多数流动人口二代自小在城镇生活和接受教育,他们的生活方式、行为模式和文化观念无不受到城市生活环境的形塑;但另一方面,由于父/母普遍为乡-城流动人口,源自乡村的行为模式、传统文化观念以及父辈的流动经历本身,仍会通过家庭环境、代际传承等方式对流动人口二代的社会融入产生影响。在这两方面作用下,青年流动人口二代的社会融入可能会呈现出与流动人口一代迥异的特征,他们面临的问题和困境也可能截然不同。

文章对青年流动人口二代的人群范围作了明确:一是以15岁~44岁作为青年观察窗口;二是结合现有数据情况,以最近一次流动发生的年龄作为区别流动人口一代与流动人口二代的标准:流动时间发生在18岁及以后的为流动人口一代,流动时间发生在6岁及之前的为流动人口二代。

文章分析认为,与流动人口一代相比,青年流动人口二代社会融入的内涵有所变化,并呈现出以下特征:经济融入水平提升但与城市户籍居民仍有明显差距;生活融入意愿强烈且实际互动也更加频繁;文化接纳能力更强同时仍重视家乡文化;外乡-本地双重身份认同并存亦有双重身份共缺。

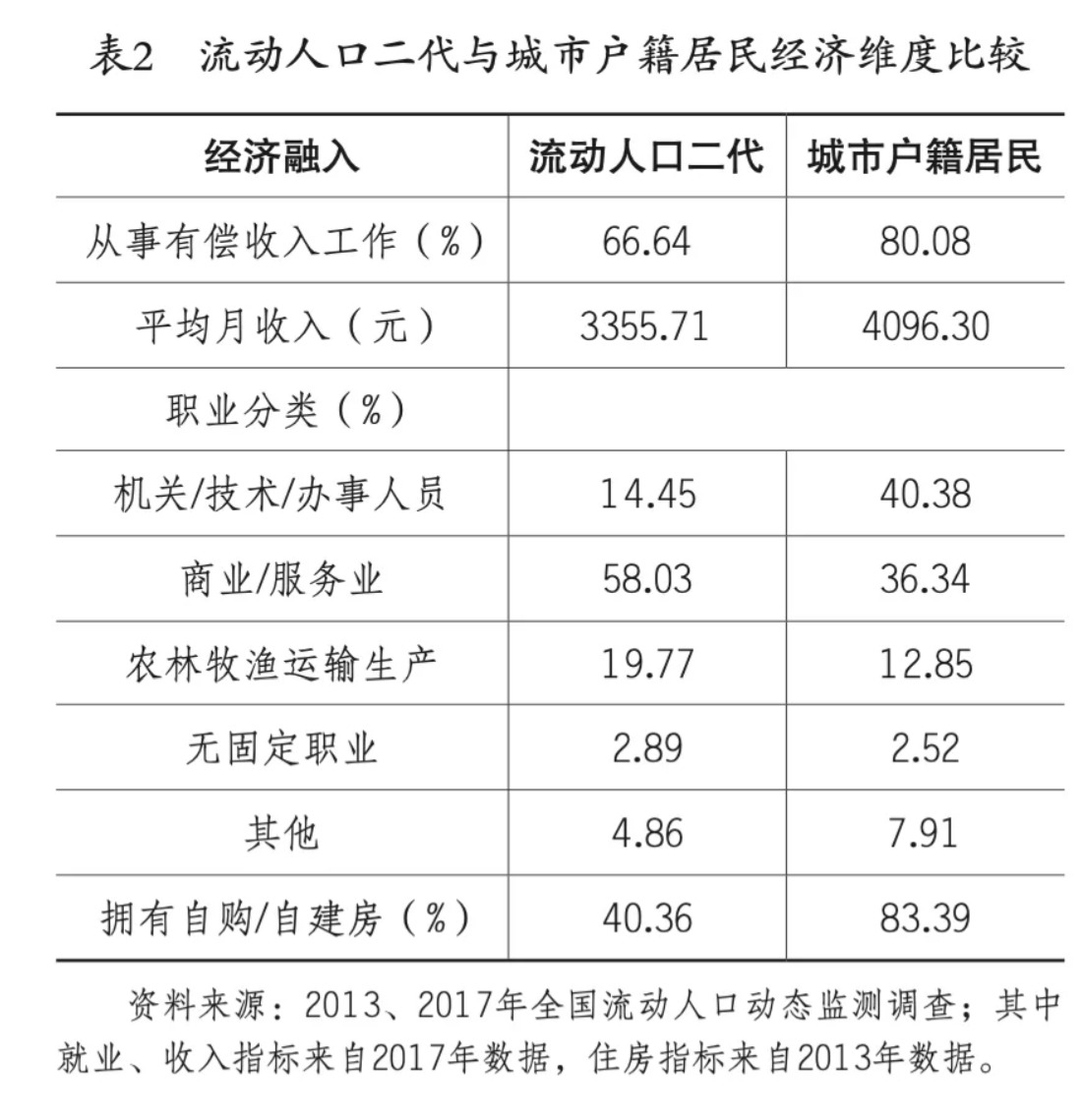

比如,与城市户籍居民相比,青年流动人口二代的经济融入水平仍有明显差距。文章图表显示,在15岁~44岁户籍居民中,超过八成从事有偿劳动,且其中约40%为政府机关/企事业单位的负责人、办事人员或技术人员,平均工资约为4096.30元,绝大多数拥有住房。而相比之下,无论在业比例、收入水平、职业地位,还是住房拥有情况,青年流动人口二代的经济水平均不及城市户籍居民。特别是在较高层级的职业类型和自有住房拥有方面,青年流动人口二代与城市本地户籍居民之间仍有较为明显的差距。

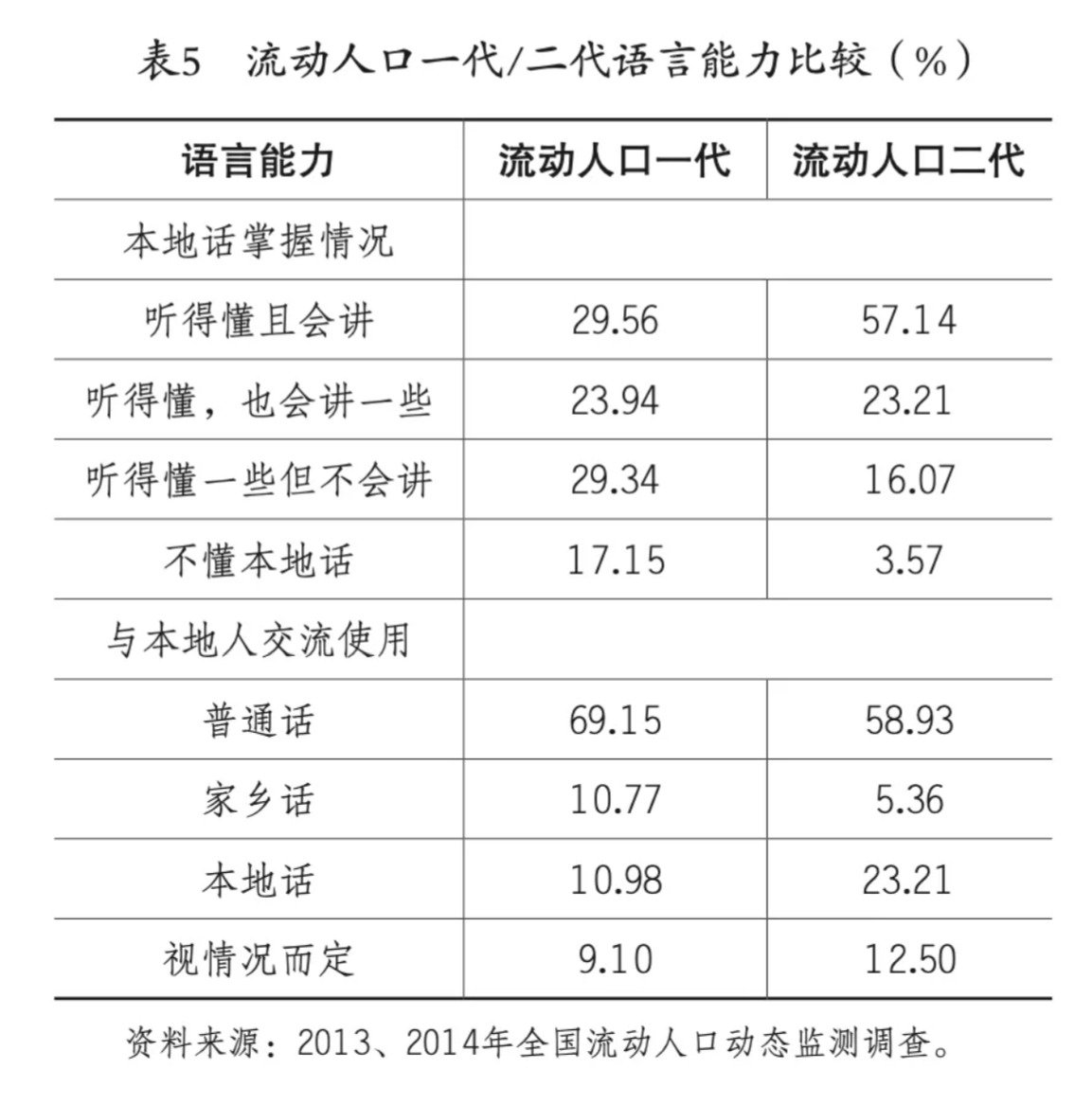

相比流动人口一代,从小出生、成长在城市的青年流动人口二代对于流入地语言的掌握程度更好。文章图表显示,对于流动人口一代来说,不到1/3的人能够听懂且会说本地话,近20%完全不懂本地话;他们与本地人的日常交流以普通话为主,能够使用本地方言交流的仅约10%。而在青年流动人口二代中,超过50%不仅听得懂而且会讲本地话,完全不懂本地方言的比例不到5%;尽管普通话仍是流动人口二代与本地人日常交流时最常使用的语言,但相比流动人口一代,青年流动人口二代中能够使用本地话交流的比例也有明显提高(23.21% vs 10.98%),使用家乡话的比例降低(5.36% vs 10.77%)。青年流动人口二代对于本地方言的掌握能力在一定程度上反映了他们更高的文化融入水平,这不仅使得他们能够更加便捷地与当地人沟通交流,还有助于增进他们对当地文化风俗的了解,增强本地身份文化认同,这又会进一步推动他们的社会融入。

从身份认同的角度来看,在青年流动人口二代中,认为自己“既不是老家人也不是本地人”“不知道自己是哪里人”的比例明显高于流动人口一代,从而呈现出双重身份共缺的现象。这种身份认同的模糊性使得一部分青年流动人口二代在考虑长期居留打算和家庭团聚意愿时同样摇摆不定,体现在“没想好”“视情况而定”的情况仍占据一定比例。并且,不同于流动人口一代在家乡与流入地之间犹豫不决,青年流动人口二代的摇摆不定则可能跳脱出两者择一的框架,因而更加充满不确定性。尽管我们无法将这种身份认同共缺现象等同于西方移民研究中的“身份危机”,但这仍能反映出一部分青年流动人口二代存在着身份认同和归属感缺失的现实。

文章指出,在“融入城市不易”与“离开城市困难”之间,青年流动人口二代还可能会陷入双重意义上的边缘。这反映在相当比例的青年流动人口二代在身份认同上认为“自己既不属于本地,也不来自父辈的家乡”。这种双重边缘常使得他们在社会融入过程中感到迷茫和无助,进而会对自身的学业成就、职业获得、婚姻家庭等产生持久影响。随着青年流动人口二代群体的逐渐壮大,可能会系统性地引发这一群体的身份焦虑和心态失衡。

对此,作者在文章中建议称,教育和就业作为社会经济最基础的变量,同时也是社会融入最基本的指标,可以从这两方面入手,通过强调政策的支持和引导,缓解青年流动人口二代群体在社会融入中可能存在的焦虑:

一方面,教育是个体实现人生跃升、社会融入的重要途径。以城乡一体化为引领,通过逐步增加公办学校学位供给、增加民办学校补贴、向流动人口随迁子女提供倾斜性教育资源、进一步推动异地中高考制度改革等举措,提升及保障青年流动人口二代群体受教育权利。另外,除了学校教育,还可以通过发展在职教育、在职终身教育以及针对性的技术培训和文化活动,提高青年流动人口二代群体的人力资本积累,帮助他们更好地适应城市生活和工作。

另一方面,就业是教育的延伸。在地缘政治冲突、全球经济衰退等背景下,外贸、运输、餐饮、制造加工等传统行业受到冲击,对于主要从事第二、第三产业的青年流动人口二代来说,就业竞争尤为激烈,就业的不稳定性问题更为凸显。强化就业、帮扶创业将是积极应对该问题的两个有效抓手。一是通过举办就业讲座、加强职业技能培训、打通就业信息获取壁垒、家庭生育养育照料支持等,帮助青年流动人口二代了解就业市场和职业发展趋势,增强青年流动人口二代特别是女性的就业能力。二是通过资金支持、创业培训、搭建平台、税收减免等手段,提高青年流动人口二代成功创业的可能性。除了政府,企业和社区也可以发挥更大的作用,更有效地整合资源,调动各方的积极性。

“尽管青年流动人口二代的社会融入水平明显提升,但往往仍面临着‘融入城市不易’‘离开城市困难’‘双重意义的边缘’等困境。从教育和就业两方面入手,强调政策的支持和引导,是纾解青年流动人口二代群体社会融入困境的可能有效方式。”文章最后强调。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司