- +1

艺术教育随笔|学画的基础,到底是什么?

从开始学画起,听到最多的一句话,就是要打好基础。老一辈还会强调基础打好了,什么都有了。但基础是什么?

现在艺术院校本科基本是两段式教育,还设有基础部。本科四年划分为基础部一年,各专业系部三年;三年里又划分为专业通识一年(大二),三年级才真正回到各个专业聚焦的属性,四年级基本上是实习和毕业创作,说绝一点好像只有三年级在学专业。前两年是基础,先是大类的基础,基本上成了高考的延续,进一步把高考的科目素描色彩夯实一遍,因为有造型、图媒、设计大类分流的竞争,还有刚考上大学的兴奋,善于应付考试的同学还是有打鸡血般的激情,把考前班的基本能力在大一又加强了一把。难道基础仅限于这些吗?其实“基础”是一个模糊的概念,有造型基础、专业基础,还有综合素质——综合素质是基础么?说实话综合素质又是一个模糊的概念,厘清这些问题,可以更清楚的告诉在读的同学们,我们大学期间需要面对什么样的“基础”。

《对虾》朱豹卿 2005年

对于造型艺术来说,专业本身的基础是基本的造型能力,包括基本的写实能力、基本的审美能力。对我个人来说,在艺术创作中发现,基本的造型能力,不仅仅是写实能力,更重要的还要有处理画面形与形之间的关系的能力,造型能力更应该称之为造型修养。

而中国画学习呢?我们上学的那个时候,造型与笔墨这两个话题,一直是我们学习过程中纠结的核心问题。花鸟、山水涉及造型问题尚不纠结,人物画的造型问题肯定出现素描学习训练造型能力和笔墨审美之间的平衡上。还好前辈浙派人物画家方增先先生那一代为我们提供了结构素描的训练方式,解决了依附光影素描的矛盾。在中国美术学院校史上,究竟素描是不是中国画的基础,还专门开过全国性的会议。当然有徐悲鸿强调“素描是一切造型艺术的基础”,还有美术院校苏派教学一统天下的历史前提,中国美术学院推出了在东欧留学回来的舒传曦和本土为之努力的方增先先生的结构素描,潘天寿又强调“素者白也”,西洋画是素描,中国画是白描,白描是中国画的基础,也就是特殊年代对一元认识前提下策略性的突破,讲简单一点是中国画强调线性的表达,这种线性表达的基本能力又如何融入本科教学中。在这之后是线性表达与笔墨的关系,还有对笔墨理解的丰富性,是否涉及中国画审美——不涉及审美要求下的笔墨问题还是一个技术问题,如此种种,到底哪些才是我们的基础问题?现在回想,学习中一点观念的突破落实到画面上也是那么困难,但想透以后回去看又是极其简单的事情,不就是画画吗?可是,又有那么多纠结和矛盾。

方增先《母亲》,1988

几十年来整个社会环境变化很大,二十世纪最后二十年与新世纪开始的二十年肯定有很大的变化,而本科招生的机制评判的标准其实并没有变化。本科招生中专业考试:素描、速写、色彩;素描考写实能力,只要形准深入能力强,三小时可以画出别人五小时的画面关系,就是绘画能力强;色彩考色彩感受,冷暖调子的把握,用色彩方式的塑造能力等;有几年为了招生考试组织上的方便停考了几年速写,后来发觉那几年的同学造型能力水平整体滑坡,速写本身就是素描中的短时间的表达方式,为什么一不考速写,造型能力影响会这么大?实际速写的训练和学习,为容易死扣的素描增加了很多绘画性的理解。这里不想在考试本身做过多的展开,本科招生考试的方式和评估判断是在能力、素养和公平之间找到的一种平衡,越来越因其在公平性一面的要求而难调整。对于考生来说考试确实是一根指挥棒,你怎么考我就怎么准备,作为教育工作者怎样面对不同时期考上来的生源,需要适时应对与调整。

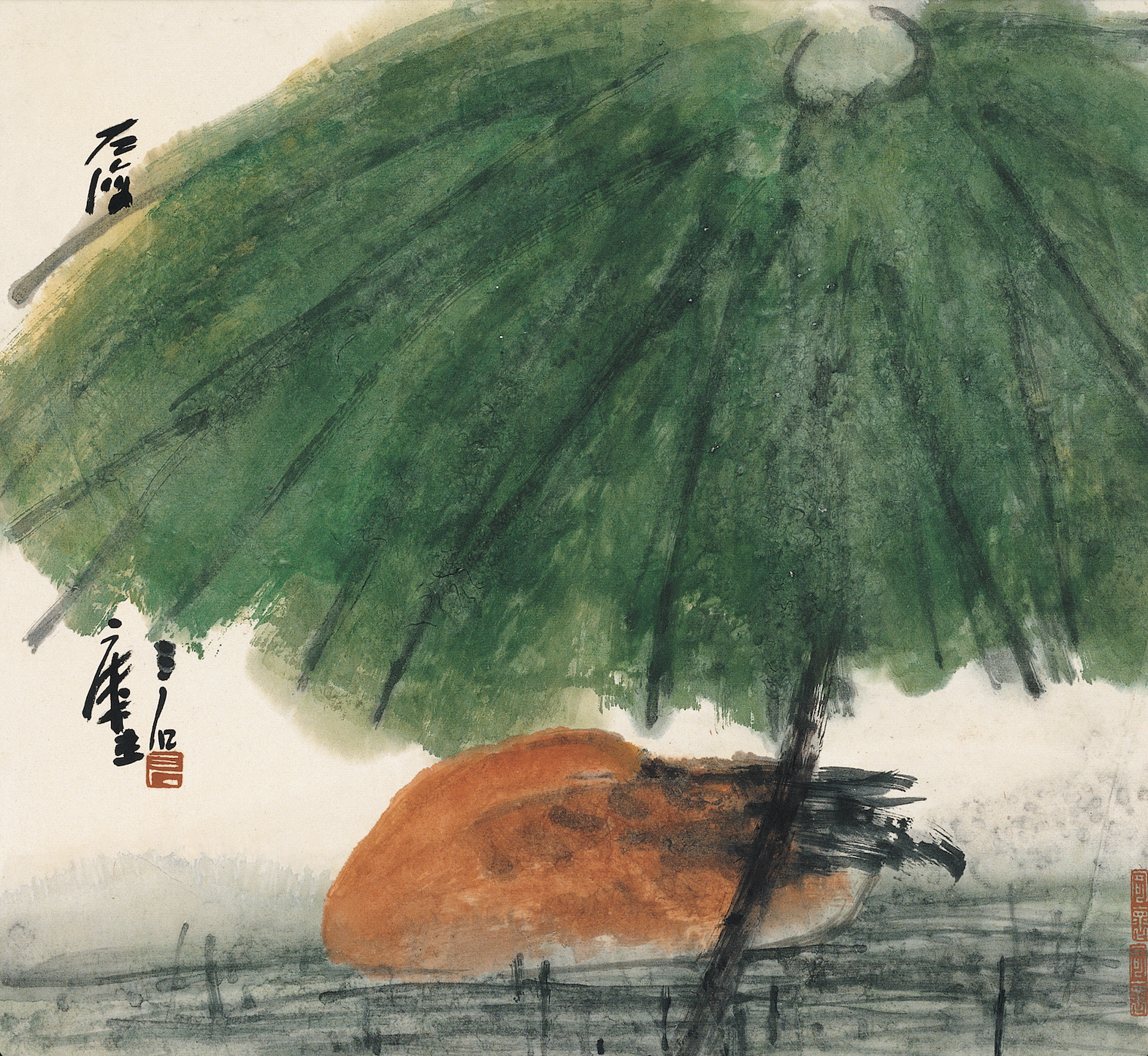

曾宓《憩 》纸本彩墨(38×35cm)2007

二十世纪最后二十年里美术院校的科系划分,还是国、油、版、雕、工艺美术、环境艺术,除了实用美术的工艺、环艺面对正在发展的社会需求以外,纯艺的同学怀揣艺术家的梦想,那时专业好的同学很多表现在突破专业的边界涉及其他领域,成为现当代艺术家、电影人等,这跟改革开放的时代底色和理想主义的艺术情怀有关。而到了新世纪的这二十年,有一种现象,那些针对性考前班训练后考上的高分生,通过艺术院校的学习,又回到了高复班从教,好像艺术教育成了没有理想的小循环。这时,本科的艺术教育工作者该怎么办?难道艺术院校已经沦为以就业为目的的职业院校吗?艺术理想难道与基本生存能力那么背道而驰吗?

常常盯着从国立艺术院(1928)、国立杭州艺术专科学校(1929)、国立艺术专科学校(1938)、中央美术学院华东分院(1949)、浙江美术学院(1958)、中国美术学院(1993)校友的名单发呆,特别是赵无极、朱德群、吴冠中这些人班级里的人去哪里了?后来怎么样?哪些人还在从事艺术,哪些人不从事艺术了,又在做什么?为什么梅州出来的林风眠、林文铮、李金发几个中学同学会在艺术上走的那么远?为什么宜兴这么个地方可以出徐悲鸿、吴大羽,也可以出吴冠中?他们童年的家庭境遇,接受教育的经历,所处时代的情况,在个体与时代的变化中个人如何抉择?什么时间点人才会鱼贯而出,那个时候社会情况怎么样?那些人又经历了什么?

1962年浙江美术学院国画系夏全班合影,左起李福星、童中焘、叶玉昶、吴永良、朱豹卿、马燮元、曾宓、许基珩

手头有一张1957年浙江美术学院中国画系(本科五年制)入学, 1962年毕业国画系全年级同学合影的照片。我经常痴痴盯着的看,想象他们的一切可以想到的情况,来思考教育的意义,哪些是时代的局限?哪些又是基本规律?1962年拍摄的这张照片左起李福星、童中焘、叶玉昶、吴永良、朱豹卿(保庆)、马燮元、曾宓、许基珩。照片拍摄在他们毕业之际,接着各奔东西,到现在这张照片里的人好几位都过世了,但我们回过来看怎么一届国画系8个人怎么会出现多位一流的画家,比如朱豹卿(1930-2011) 、曾宓(1933-2022),此外,还有吴永良(1937-2020)、童中焘(1939年生),我也很想知道另外四个人的情况:李福星(1938年生)毕业分配回老家福建,集美大学教授,人物画作品《海角》曾获第七届全国美展银奖。叶玉昶(1937年生)毕业分配到温州,曾任温州师范学院美术系主任,著名花鸟画家。马燮元(1937年生)毕业分配到绍兴文管会(1962-1974),调动工作到淮南文化馆(1974-1986)、淮南画院(1986-1991),后又调动工作到无锡江南大学(1991-1998),直至退休。许基珩回安徽马鞍山工作,微信搜索上还能看到他早年在空军美展上一手浙派人物画的水墨作品。我一直在思考一个班级的成材率,一个班级的同学毕业以后他们又会怎么有怎样的一个结果?从本科的教育环境、师资力量到毕业后的社会环境多方面去思考,支持这方面思考或许光艺术学、教育学的知识还不够,还需要社会学、政治学等多方面的知识。我曾问晚年的朱豹卿先生,您在美院四年最大的收获是什么?他想了一下说,本科学习给了我一个方向,一个一辈子坚信的方向。听到一个学院前辈这么回答,一直回响在自己对教育思考的脑海里。

曾宓《雁岩听瀑》纸本水墨(26x19.8cm)1990年

朱豹卿《梅石》 纸本水墨(25×19cm)年代不详

朱豹卿《山民有悟》纸本水墨(69×35cm)2004年(私人收藏)

教育的理念是不分三流九等,一个都不能少,一个也不放过,平等面对,因材施教。在校园讨论教育问题,我们可以站在学生的角度,站在教师的角度;在社会讨论教育问题,我们还可站在家长的角度,站在社会需求的角度。艺术院校扩招前的学生量少,其分布大部分是自己喜欢,通过努力考上美院;其中也有家长引导——但也会碰到一个家长方面的弊端,是因为家长太喜欢而给子女压力太大,造成子女的不喜欢;现在的家长比以前的家长更开明,不会把自己的喜欢强加到子女身上,但家长思想的局限,使考入名校的美术生天天环绕在职业院校要求的絮叨中,反而是家庭引导上跟不上子女对未来规划的要求。林林总总都会影响同学们本科四年安排学习时间和计划。

童中焘《天目胜景》纸本水墨(33x35cm)年代不详

记得以前中国美术学院招生简章上的定位,培养德、智、体全面发展的、又红又专的美术创作、设计和教学人才。现在中国美术学院招生简章上是这么写的,学科综合水平居首,世界一流美术学院的办学定位,着力培养“品学通、艺理通、古今通、中外通”的“四通”人才。虽然扩招很多倍,从语词看我们的办学要求并没有下降。本科教学的稳定性是传统老院校在教学上的优势,但社会对教育的需求在改变,不像以前,一个最高要求的指向,在这个最高要求的努力下出现不同的分层。哪些在院校没有学习好被社会淘汰,哪些是院校学习好了,未来并没有冲到更高的阶层,所谓艺术家不是教出来的,而是自己生长出来的。

一样的教育环境,为什么有人冲出去很远,有人就在原地晃荡。本科教育对于大部分同学来说就是一次从成功到“失败”的壮烈行程,这个话怎么说呢?这个年龄的同学通过努力考上中国美术学院,应该说是这个年龄段艺考生中非常优秀的一部分人。我曾问过一个从外校调来的老师,问他教学上跟原来的学校比有什么感受?他说还是相差很大,中国美术学院的同学不用教的,说一下就明白了。而到毕业的一刻呢?我们还是这个年龄段最优秀的一部分人吗?显然未必都是。班级里一半以上的同学,因为没有合理利用好本科期间的时间,这样那样的理由并没有专注在学习上,全班同学的认识在考上美术学院的那一刻相差不是很大,但在毕业的那一刻,其实相差很大,真正优秀的那部分同学,几乎可以像教师的同行探讨学科的未来。而其他同学呢?认识改变不大,手头技术又没有大一熟练,似乎把美术类名校读成了普通职业院校,而技术又达不到职业院校的要求。

现在放眼全国,实际上院校之间的差异不是教师的差异,仅仅是生源的差异,现在不像二十世纪,名校占尽计划经济时期的资源,部属学校师资力量、国际交流机会、图书信息等等优势明显,而现在这些几乎都是共享资源。我常跟其他美术院校的同学说,当你们考上美术院校以后,你们面对的资源是一样的,大概有的区别是一个学校因区域不同、历史不同所形成的校风不同,有些地方爱喊口号,有些地方务实一些。当我们时常批评扁平化时,这种校际之间的扁平化是社会的进步,意味着更多考上艺术院校的同学们享受到相同水平的教学资源。站在校方是生源不同的客观事实,站在学生的角度是教育资源接近,在这样的前提下,作为艺术院校的在读生怎么安排自己本科的学习就尤为重要。

今年我们分院的迎新会让我做了3至5分钟的发言,发言题目是“我们为什么会失败?”因为失败是大多数,成功永远是少部分人。正好南山路迄今规模最大的赵无极展热乎朝天,研究赵无极的人很多,我倒有个好奇心,赵无极的那些默默无闻的同班同学怎么样?他们在美院时的情况,他们毕业后的遭际,哪些是主动的选择,那些是时代动荡所逼没有办法?就在这个时候,还在网络上读到一篇石建邦写的《麦放明,一封写给赵无极却没有寄出的信》,感慨万千。再回到那张8个国画系毕业同学的合影照片,正好是两个二十世纪上半叶和下半叶不同社会环境的典型案例。而新世纪和平年代的我们呢?艺术本身的要求是没有变的,变的是社会环境。赵无极那一代人经历的战争,朱豹卿、曾宓他们的年代经历的社会运动,与之相比,我们是和平的年代,面对的选择更多可能性也更大,当然也有房价的压力生活的压力,又怎样抵抗现今社会的柔软的杀伤力,有什么良方对策或许更是本科教育需要应对的重点,

张漾兮《水乡写生》纸本速写(24x18cm)1960年代,浙江美术馆藏

这一切又好像不是什么专业的基础,但又需要本科阶段来完善的话题,我想成为什么样的人?接着是我想成为什么样的艺术家、设计师等……那么再是我们原来所强调的绘画本身的基础,而在绘画本身的基础里,审美能力的培养与开放的思维都是问题的方方面面。记得有一年中国美术学院迎新会上,院长髙世名提出本科阶段最重要的是打开胸怀和视野,这些思考已引起教育领导者们的重视。本科阶段的基础是什么?其实,最重要的还是打开胸怀和视野,你想做什么样的人?其次是价值判断,也就是价值观的确立;第三才是支撑做什么样的人的基本专业能力;当然贯穿这三点的还有健康的身体。而怎么打开胸怀和视野,或许我们得求助文学作品,特别是本科低年级阶段,围绕专业学习的思考方式的完善,几乎已是基础中的基础。

现今艺术教育不缺专业本身对基础教育的重视,但缺乏本科阶段放在人一辈子生命体中人之为人的基础素养教育,尤其是那种一辈子坚信的方向。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司