- +1

辛德勇读“王懿荣尺牍”|厂肆的冤家③:清代北京的书肆

【作者按语】

北京大学历史系藏《王文敏公手札》一册,计有王懿荣信札11通,俱未刊。其中第七、第八两通,多述及当时购书印书事。兹略加疏释,分四次予以公布,以供喜好古书者一览。

往期:

进入清代以后,情况开始有所变化。清人王士禛在《香祖笔记》中引述胡应麟所记明代书肆分布状况后讲到:

今京师书肆,皆在正阳门外西河沿,余惟琉璃窑厂间有之,而不多见。(王士禛《香祖笔记》卷三)

《香祖笔记》所记系康熙四十一年至康熙四十三年间事,这一纪事告诉我们如下两点重要事项。

第一,北京城书肆的集中分布区域,在清代康熙年间,已经由城里移到了“城外”,或者更准确地说,是由内城移到了外城。这是一个重大的变化。这种变化,同北京城的整体发展密切相关,是北京城整体演变历程的一项重要构成部分,这里暂不予多谈。

第二,所谓“正阳门外西河沿”,也就是北京前门外西侧内城护城河的“河沿儿”,这个地方,现在还叫“前门西河沿街”。大家看看现在的“前门西河沿街”东起前门大街,西抵南新华街,从南新华街往南一拐,就到了琉璃厂书肆街的核心地带。这一地理位置清楚体现出“正阳门外西河沿”书肆区承上启下的转折地位,即上承正阳门内的传统书肆区,下启琉璃厂的新兴书肆区。

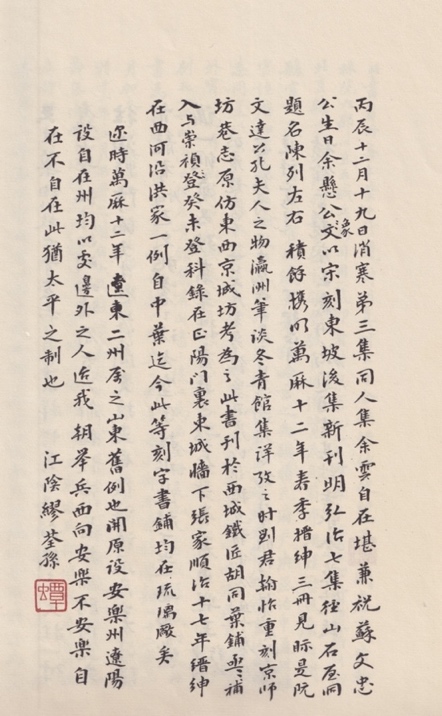

《新刊真楷大字全号缙绅便览》附缪荃孙跋(据《中华再造善本》丛书影印本)

前面刚刚提到宣武门里铁匠胡同刊售缙绅录的叶家书铺。有意思的是,在这家书铺留存下来的那册万历十二年春《新刊真楷大字全号缙绅便览》的护叶上,有一篇清末民初学者缪荃孙在1916年写下的题跋,其中谈到:

丙辰十二月十九日,消寒弟(第)三集,同人集余云自在堪,兼祝苏文忠公生日。余悬公象,以宋刻《东坡后集》、新刊明弘治《七集》《径山石屋洞题名》陈列左右,积余(德勇案:“积余”为徐乃昌字)携明万历十二年春季《搢绅》三册见视,是阮文达公(德勇案:“文达”为阮元谥号)孔夫人之物。《瀛洲笔谈》、《冬青馆集》详考之。时刘君翰怡(德勇案:“翰怡”为刘承幹雅号)重刻《京师坊巷志》,原仿《东西京城坊考》(德勇案:指清人徐松的《唐两京城坊考》)为之。此书刊于西城铁匠胡同叶铺,补入,与《崇祯癸未登科录》在正阳门里东城墙下张家、顺治十七年《缙绅》在西河沿洪家一例。自中叶迄今,此等刻字书铺均在琉璃厂矣。

这篇跋语为我们了解明清之际北京书肆分布区域的变迁,提供了非常重要的信息,即万历十二年印行《新刊真楷大字全号缙绅便览》的西城铁匠胡同叶家书铺、崇祯十六年(癸未)镌梓当年登科录的正阳门里东城墙下张家和顺治十七年刻印缙绅录的西河沿洪家这三家兼售书籍的书坊(登科录是载录新科进士的名录,同样广受书籍市场欢迎,故刻书的书坊会同样从事零售),正好代表了京城书肆在不同时段内集中分布的三个区域。

崇祯十六年(癸未)镌梓当年登科录的正阳门里东城墙下张家,与弘治十一年十二月刻印《奇妙全相注释西厢记》的“正阳门东大街东下小石桥第一巷内岳家”自然同处于一个很近密的空间范围之内。这个区域,代表着明朝中期以后在北京城中兴起的一个书籍销售商肆分布区。这个书肆区,同元代以来“大明门之右礼部之外”的书籍销售核心区相互毗邻,也可以将二者看作同一个大的书肆分布区。简而言之,对于明清之际的北京城来说,这里意味着明朝前期沿袭下来的传统书肆分布区。

看到万历十二年印行《新刊真楷大字全号缙绅便览》的西城铁匠胡同叶家书铺,自然会让我联想到嘉靖元年刊刻《文选》等宋元古本的汪谅“金台书铺”,因为这家汪氏书铺就开在“正阳门内西第一巡警更铺对门”。在我看来,这意味着北京城里在明朝中期兴起的另一处书肆集中分布区,从北京书肆分布区域的总体演变历史来看,我们可以把这一书肆区的兴起看作是京城书肆迁往正阳门外西南区域——西河沿的中间过渡阶段。

明朝后期铁匠胡同所刊缙绅录销行之广、影响之大,可以从下面这个故事中看出:

巨铛汪直擅权,每差出,所历郡县令长皆膝行,稍拂意,即问曰:“尔头上纱㡌谁家的?”道沛,亦以此言问令。令答曰:“某纱㡌用白银三钱在铁匠胡同买的。”直大笑,不复计。(明李绍文《皇明世说新语》卷七《排调》)

我想,若非知晓铁匠胡同刊行缙绅录举国风行这一背景,人们是根本没有办法理解这个故事的。面对汪直的淫威,沛县县令怼汪直的话,是说他这狗屁县令也没什么值得留恋的,别拿那纱帽儿吓唬我。不就是在缙绅录上留个名字么?那玩意儿花三钱银子在铁匠胡同刊就能买到,你愿意摘纱帽儿就摘走好了。

值得注意的是,汪直擅权是在宪宗成化年间,这意味着铁匠胡同这处书肆区早在成化年间即已形成,而且在当时就有了很大影响。

类似的说法,大名士李贽也讲过。李氏托名某人,述其行事云:

居士别号非一,卓吾特其一号耳。卓又不一,居士自称曰卓,载在仕籍者曰笃,虽其乡之人亦或言笃,或言卓,不一也。居士曰:“卓与笃,吾土音一也,故乡人不辩而两称之。”予曰:“此易矣,但得五千丝,付铁匠胡同梓人改正矣。”(李贽《焚书》卷二《卓吾论略》)

这也是一种戏谑话,是说只要花上五千丝银子(银钱的计量单位,是两、钱、分、厘、毫、丝、忽。五千丝折合5分),就可以让铁匠胡同刊刻缙绅录的工匠改刻李贽名字的写法。

顺治十七年刻印缙绅录的西河沿洪家,当然同时也会售卖书坊刻印的书籍。这一事例向我们具体展现出以叶家书铺为代表的铁匠胡同刻印售卖书籍入清以后便转入了西河沿运营。这是北京书肆分布区域改移的一个转折性标志,绝不仅仅是谁刻了一种缙绅录而已。

第三,王士禛“余唯琉璃厂间有之”这一记述告诉我们,在清代初年,琉璃厂书肆街已经展露雏形,并已经成为仅次于“正阳门外西河沿”的另一书籍售卖区。尽管当时书肆尚“不多见”,规模还很有限。

清人李文藻尝记乾隆中期琉璃厂有二酉堂书肆,“自前明即有之,谓之老二酉”(李文藻《南涧文集》卷上《琉璃厂书肆记》)。实则未必所谓“老二酉”自前明时即一直居于此地。若同一家书肆在同地前后相沿,何以会有新、老之分?估计“老二酉”在明朝的时候并不在这里,或清代中期始迁至此地,成为“厂肆”,而这个招牌,“不过袭其名耳”(缪荃孙《琉璃厂书肆后记》)。

当然王士禛在这里讲的是那些常设的书肆,明人胡应麟记述的那些五花八门的定期书市,在清初仍有开设,不过主要的设市地点,转移到了外城西门广安门里侧的慈仁寺内。这座慈仁寺建在辽金报国寺旧址,明宪宗时改建,易名大慈仁寺,然世俗仍或遵用旧名称作报国寺,并一直沿袭至今(参据清于敏中等《日下旧闻考》卷五九《城市·外城西城》)。

写《桃花扇》的那位孔尚任,有一首《燕台杂兴》诗,吟曰:“弹铗归来抱膝吟,侯门今似海门深。御车扫径皆多事,只向慈仁寺里寻。”孔氏复自注云:

渔洋(德勇案:王士禛号渔洋山人)龙门高峻,人不易见,每于慈仁庙市购书,乃得一瞻颜色。故(王士禛)《古夫于亭杂录》云昔有士欲谒余,不见。以告昆山徐司寇,司寇教以每月三五于慈仁书摊候之。已而果然。(清戴璐《藤阴杂记》卷七)

这“每月三五”指的是每月十五望日。月亮一个月就圆那么一次,所以这种须待望日举行的书市,当然是定期庙市(尽管其开市档期并不止望日一次),而商家摆摊售书,也符合这种定期市的售卖形式。

需要郑重指出的是,现在很多谈论北京书肆情况、特别是琉璃厂书肆缘起的人,对这种定期市同琉璃厂内的常设书肆往往都不加区分,混为一谈,这样是无助于揭示琉璃厂书肆街的历史脉络的。

还需要特别指出的是,既然有专门售书的固定书肆,像这种在庙会上摆摊售卖的书籍,往往生意既不会过分兴旺,书贩也不会十分懂行。在大多数情况下,卖家图的是快速脱手周转,买家图的是省钱捡漏儿。这是古今一贯的通则。关于这一点,我们看一看王士禛自己的记述就会明白,他对慈仁寺书摊的评价和迷恋,并不像前面讲的那么邪乎。

在《香祖笔记》一书中,紧继前面举述的那段关于北京书肆的记述之后,王士禛就又写下了如下一段内容:

灯市初在灵佑宫,稍列书摊。自回禄后,移于正阳门大街之南,则无书矣。毎月朔望及下浣五日,百货集慈仁寺,书摊止五六。往间有秘本,二十年来绝无之。余庚申冬过之,有《两汉纪》初印本最精,又《三礼经传通解》亦旧刻,议价未就。旬日市期,早过之,二书已为人购去,懊恨累日,至废寝食。壬午夏见旧版《雍录》,雕刻极工。重过之,已为人购去矣。癸未夏,得《陈子昂文集》十卷,犹是故物。然如优钵罗花,偶一见耳。(王士禛《香祖笔记》卷三)

这就是庙会上定期书市的实际情况,其功用是远不足以同常设的书肆相比的。

康熙年间在琉璃厂就已出现的书肆,虽然规模不是很大,但却为后来的大规模发展奠定了重要的基础。清后期人陈康祺,自言根据翁方纲诗自注的说法,讲述了乾隆年间纂修《四库全书》时《四库》馆臣对琉璃厂书肆高度依赖的情况:

乾隆癸巳开《四库》馆,即于翰林院署藏书分三处:凡内府秘书发出到院为一处;院中旧藏《永乐大典》内有摘钞成卷、汇编成部之书为一处;各省采进民间藏书为一处。分员校勘。每日清晨,诸臣入院,设大厨供给茶饭。午后归寓,各以所校阅某书应考某典详列书目,至琉璃厂书肆访查之。是时,江浙书贾亦奔辏辇下,邮书海内,遍征善本。书坊以五柳居、文粹堂为最。(清陈康祺《郎潜纪闻初笔》卷三“京师书肆”条)

这些情况是不是出自翁方纲的记述,虽然还需要仔细查证,但陈氏没必要平白无故编这种瞎话,理应有可信的依据。

陈康祺所说《四库》开馆之后,馆臣在校书过程中至琉璃厂书肆查考书籍的情况,很容易让人把琉璃厂书肆的兴盛同《四库全书》的修纂直接挂起勾来。清末民初学者缪荃孙说乾隆年间“《四库》馆开,文士云集,四方书籍,聚于辇下,为国朝极盛之时”(缪荃孙《琉璃厂书肆后记》,见孙殿起《琉璃厂小志》第三章《书肆变迁记》)。不知是不是受到了缪氏此说的影响,当代学者王钟翰即谓“或云厂肆之盛,始于《四库》馆之开。其时朴学盛兴,理或然也”(王钟翰《北京厂寺访书记》,见王氏文集《清史新考》)。如前所述,所谓“厂肆”一般来说乃是特指琉璃厂的书肆。

冷眼一看,王钟翰先生这些话讲得似乎很有道理;仔细再看,在很大程度上也可以说合乎实际情况。可我们思考学术问题与普通人上大街看街景不一样,不能扫一眼就过去,一边看还要一边思考,而且需要考虑得更周详一些,更严密一些。

很多年轻的朋友在刚开始接触古代文史研究的时候,总希望找到锦囊妙计式的学术研究方法——拆封一看,就乘风破浪,一往无前。对这问题,不同的学人当然会有不同的认识。在我看来,做古代文史研究的人,同其他那三百五十九行的人相比,并没有什么特殊的生理构成,因而通常也首先需要像常人一样用自己的眼睛观察呈现在眼前的基本事实。按照我从事学术研究的经验,若是能把眼前的事实看清了,在此基础上再做简单而严密并且其他那三百六十五行的人也人人都会做的逻辑思考,问题基本也就解决了。

当然,学术认识永无止境,在此基础上若做更进一步的分析,一定会有新的想法,但那往往也只是你的个人想想而已,其价值远不如对基本事实的认知和分析重要。因为若不了解基本的事实是什么,那些看起来玄乎其玄的高妙想法不过是海市蜃楼而已——那是研究者想入非非的太虚幻境。对于这一派人来说,幸运的是这个世界上天马行空地胡思乱想的人太多太多,有几个人愿意、并且也有能力去一一核对史料来戳破他们散布的漫天泡泡呢?所以大行其道的永远是这些胡乱“解析”历史的“高明”想法。

回到王钟翰先生讲的《四库》开馆与厂肆兴盛之间的关系问题上来,事实上这宛如一个先有鸡还是先有蛋的问题。若谓《四库全书》开馆纂修促成了琉璃厂书肆的繁盛,那么,《四库》开馆之前琉璃厂若是没有一定规模的书肆,在仅仅是“间有之而不多见”,馆臣们何以会“各以所校阅某书应考某典详列书目,至琉璃厂书肆访查之”?那又能查到几部书呢?

开动脑筋,稍一思索,就不难发现,实际情况是:在《四库》馆开设之前,琉璃厂书肆就应当已经具有相当规模。不然的话,《四库》馆臣是不会想到去琉璃厂书肆查考典籍了。对于纂修《四库全书》的这些文臣来说,琉璃厂书肆上书籍之丰富,宛如一座大型图书馆,想查的书籍,基本上应有尽有。在王士禛时代虽“间有之而不多见”的琉璃厂书肆里,是根本无法实现他们的目的的。

清代初年,在北京城里,不仅琉璃厂的书肆街上书籍十分有限,甚至在江浙人眼中,整个北京城里也没有说得过去的书肆。浙江学者谈迁在清代顺治年间北游入京,在途经苏州的时候,“阅书肆,收四十余”,友人告之曰:“苏、杭、金陵外,鲜书肆矣。”(谈迁《北游录·纪程》)逮进京后虽然常逛慈仁寺,也偶尔去过琉璃厂,但他提到的阅市购书之事,却只有“西河沿书肆”一处,且亦“大不如金陵、苏、杭也”(谈迁《北游录·纪邮》)。这里也就是稍后王士禛所说“正阳门外西河沿”那些书肆。其实在谈迁所说京城书肆的情况,还有一个更大的文化地理背景,这就是南北文化发达程度的整体差异,如顾炎武在康熙前期即谓“北方难购书籍”(顾炎武《亭林文集》卷三《答江苕文书》)。

不过再往后,到乾隆初年,我们可以看到,情况就发生了明显改变。清人张尹在乾隆五年八月入京,“寓居琉璃厂仁威观之吕祖祠”,谓“琉璃厂者,京师雅游之所,东,西两厂门中去一里许,无杂物,悉列书籍、图画及鼎彝诸古玩器,以属于观门之外”(见孙殿起《琉璃厂小志》第一章《概述》引张尹《石冠堂文集》之《登厂阜记》)。琉璃厂作为书肆、古玩街的景观,俨然已经形成。前述缪荃孙所说“自中叶迄今,此等刻字书铺均在琉璃厂矣”,即谓刻印售卖缙绅录这类书籍的书坊,至清代中叶都已迁入琉璃厂经营。这是北京书肆分布地域的一大变化。

那么,在康熙、乾隆之际究竟出现了什么样的事变促使京城书肆产生了这一变化呢?确切的结论还有待花费很多功夫做出研究,不过就我对清代文化的一般了解来说,这应该是基于文化和学术思潮的整体变迁。

前面我在谈论清代学者的阅读范围的时候谈到,较诸晚明时期,清朝的文化和学术风尚发生了重大变化。这就是由无根游谈走向实事求是,通过大量阅读原始、可靠的文献记载来复原古代历史的真实面目。简单地说,就是要多读书,读好书,先读透书,再有根有据地谈看法。大家看看稍后的结果——连大清朝廷组织文化工程编《四库全书》,朝臣们都需要倚赖琉璃厂书肆作工作的图书馆,那自己求知问学的书呆子能怎么办?当然只能通过大量购买、收藏或是翻看书肆里的书籍来满足阅读的需要。

不过具体地来讲,这种文化、学术思潮的变迁,并不是随着明清鼎革而骤然出现的,而是清朝初年在一些著名学者的影响下才成为一种普遍的社会风潮。在这些影响清朝学术风尚发生改变的著名学者当中,我想举述顾炎武、阎若璩以及朱彝尊、毛奇龄这几个人的生活年代来“粗暴”却很直观地说明这一问题。

道光原刻本张穆《顾亭林先生年谱》中的顾炎武像

顾炎武是一位划时代的大师,尽管他内在的实质性学术取向同后来清代学术的主流亦即所谓“乾嘉学术”并不相同,但在具体的研究路径、方法和手段上都是给后学者最大影响的学人。阎若璩的实质性研究追求,同乾嘉学术最为一致。当然阎若璩生在前,乾嘉学术出现在后,这话儿该说是乾嘉学者在普遍追慕阎若璩大师。

朱彝尊撰著《经义考》,系统考订、著录从古至今的经学文献,给问学者指示路径,提供舟航,知道去找什么经书看,怎样更加合理地看待这些经书,对后人读书用功的帮助是实实在在的,影响不言而喻。特别是我们大家一定要知道,经学研究是清代学术的核心,在研究方法上也居于先导地位,这样才能理解朱彝尊《经义考》的作用。毛奇龄在这批学者中显得稍微有些“异类”,研治清代学术史者往往对他关注不够。毛奇龄的“异类”在于治学庞杂,有些漫无头绪,甚至有些过于争强好胜,关注的学术目标也不够明确,但他目光犀利,读书广博,考据深邃,著述丰富,同样是后来问学治学者效法的典型。

这些著名学者对清朝文化和学术发生显著影响,当然需要一定的时间,需要经历一个过程。我们看这些学者离世的时间:顾炎武在康熙二十一年,阎若璩在康熙四十三年,朱彝尊在康熙四十八年,毛奇龄是在康熙五十五年。目睹这样的时间表,我想也就很容易理解,从这些开风气的代表性学者离世而去,到乾隆初年琉璃厂商铺“悉列书籍”,中间有三四十年时间,这就是新的学术风尚形成的时期。

我辛氏家族史上在文化方面最有名的那个人,尝有词句云“了却君王天下事,赢得生前身后名”,狗屁君王祸国殃民无足道也,但借用“赢得生前身后名”这句话,可以形象地体会,古往今来很多真正具有学术价值的研究成果在学者生前往往都不能获得应有的理解和赞誉,当然更不会有广泛的社会影响。这不是学者的悲哀,而是学术的悲哀,是社会的悲凉。幸好学术研究是探索真相和追求真理的过程,而真相与真理终究是会大白于天下的,所以身后之名终究是谁也无法掩蔽的。像顾炎武、阎若璩诸人,没过多久,他们的影响就遍及天下。

谈到这一点,想起很多年前,我在北京某大学参加一次清代经学史大型学术研讨会的“故事”。会间某海外华人学者发表一个在我看来颇为骇人听闻的观点,乃谓清代乾嘉考据风尚的兴起与形成,应归诸乾隆皇帝在《四库全书》纂修过程中学术观念的转变——初修《四库全书》时弘历倾情于宋学,修着修着他就劈腿变心了,觉得汉学更令其身心愉悦,于是一下子就投入了汉学的怀抱,天下学人当然也一起就跟着媵了。当然人家做的是高大上的学术表达,有一大堆外行人看不懂的术语,不像我讲的这么欢快,可意思就是这么个意思,差不了。这种说法,完全忽略了乾嘉学术兴起的学术背景(在很大程度上,可以认为所谓“汉学”也就等同于乾嘉学术),忽视了顾炎武、阎若璩诸人的存在,能不让我感到“骇人听闻”么?这又不是成都茶馆里摆龙门阵,也不是东北大车店里吹牛〇,这可是大型“国际”学术会议,想怎么说就怎么说啊?

忽视清代文化、学术发展的总体背景,不仅看不到乾嘉学术兴起和昌盛的缘由,就连京城琉璃厂书肆发达的原委也弄不明白。

中国古代社会有一个重要特点,就是一个政权的政治中心往往同时也是它的文化和学术中心,并且对全国各地具有强大的辐射能力。清代也是如此。朝廷强大的政治操控力,使得北京城同时也是一座文化之都,汇聚大批科举起家的文臣和诸多普通文士,其情形如民国学者伦明所述:“京师为人文渊薮,官于斯者,多由文学进身,乡会试之士子,比年一集。”(伦明《续书楼藏书记》,见伦明《辛亥以来藏书纪事诗》附印)在这个文化之都,对书籍的阅读也有较诸国内大多数地区更为强烈的需求和更为精致的讲究,而人类社会正常的商业活动,对市场需求的变化都是十分敏感的。“时间就是金钱,效率就是生命”么,这个道理古今中外都一个样。

了解到上述学术背景之后,我们就很容易理解,就在乾嘉学术全面展开的过程中,北京城里的书商及时嗅到了学风转换的气味,书肆便随之发达起来。前述王钟翰先生谓“其时朴学盛兴,理或然也”,其实话说得很好,只是所谓“朴学”亦即乾嘉考据学早在《四库》开馆之前就已勃然兴起,琉璃厂书肆的兴盛,必然发生在《四库全书》修纂之前。正因为在琉璃厂的街道两旁已经出现大批书肆,书肆里售卖的典籍十分丰富,甚至可以用“应有尽有”来形容,只有在这种情况下,乾隆三十八年正式开馆纂修的《四库全书》,其纂修者才能“各以所校阅某书应考某典详列书目,至琉璃厂书肆访查之”。

关于《四库》馆开设之前北京琉璃厂书肆的繁荣局面,具体地讲,我们在《四库全书》启动之前四年的乾隆三十四年,可以看到山东益都学者李文藻非常详细的记载。这一年,李文藻进京,赴吏部听候选官,其间居止于京师五个月,饱览琉璃厂书肆,并留下一篇《琉璃厂书肆记》。这是系统记述琉璃厂书肆的第一篇文献,弥足珍贵。

《琉璃厂书肆记》载述书肆数十家,足以坐实张尹“东,西两厂门中去一里许,无杂物,悉列书籍”的说法,而其中已经列有陈康祺所说位居魁首的五柳居、文粹堂两家书坊:

五柳居陶氏,在路北,近来始开,而旧书甚多,与文粹堂皆每年购书于苏州,载船而来。五柳多璜川吴氏藏书。嘉定钱先生云,即吴企晋舍人家物也。其诸弟析产而得书,遂不能守。(李文藻《南涧文集》卷上《琉璃厂书肆记》)

五柳居、文粹堂每年从江浙地区大量贩运古刻旧本到北京销售的情况,很好地体现出京城对这类书籍的强烈需求,对比此前谈迁所说“苏、杭、金陵外鲜书肆矣”的情况,其变迁之剧烈愈加凸显。

叶衍兰、叶恭绰《清代学者像传》中的李文藻像

在另一方面,商业的活动从来都是买卖双方互动的过程。《四库全书》的纂修,其阅书的范围、频度以及需求的“刚性”,还有对古籍版本的讲究,当然都比从前大幅度增强。缪荃孙所说“《四库》馆开,文士云集,四方书籍,聚于辇下”的情况,必然会大大增进琉璃厂书肆的发达程度。这种读书风气,在《四库全书》修撰完成之后,在社会上仍有强大影响。特别是《四库全书总目》的撰著和印行,给广大读书人指明了登上书山的路径,也提供了渡过学海的舟航。人们按图索骥,购置书籍,书肆提供的书籍品种必然会大幅度增多。陈康祺在《郎潜纪闻》中称“江浙书贾亦奔辏辇下,邮书海内,遍征善本”,讲的应该就是继五柳居、文粹堂之后厂肆中更多书贾南下江浙等地收书的情况,而五柳居、文粹堂两家保持旧有势头,在同行中仍占据着龙头老大的地位。

五柳居和文粹堂这两家书肆在琉璃厂的霸主地位,除了两家主人的经营能力之外,还据有非常有利的客观条件。一方面,这同书籍的来源地有关;另一方面也同书肆业的中心地有关。

盖依据李文藻的记载,五柳居主人陶氏和文粹堂掌柜的谢氏都是江苏苏州人,出身于浙江的书贾则有延庆堂掌柜的韦氏(人称“老韦”),乃湖州籍人(李文藻《南涧文集》卷上《琉璃厂书肆记》)。自南宋时期以后,江浙地区就是全国独一无二的人文渊薮,也是刻书、藏书的中心,哪里货源丰富就从哪里进货,这是做买卖天经地义的硬道理。同时,也正因为江浙地区既是人文渊薮,也是刻书、藏书的中心地,所以,清初人谈迁才会说“苏、杭、金陵”的书肆远远超轶于全国各地之上。

五柳居主人陶氏、文粹堂掌柜谢氏及延庆堂掌柜韦氏都是江浙人(“掌柜”或“掌柜的”用现在的说法叫是“经理”,当时称作“肆贾”),李文藻讲述说在当时琉璃厂书肆的书商当中,仅此三人为“晓事者”,即“颇深于书”,而除此之外的所有书商,“皆江西金溪人也”。

与“晓事者”对应的自然是不大晓事的颟顸人,而这么一比,再考虑到“苏、杭、金陵”书肆在全国的领先地位,特别是延庆堂掌柜湖韦氏,更属于江浙最善经营书籍生意的“苕贾”(案“苕”乃“苕溪”,是浙江湖州境内名川,在此代指湖州,“苕贾”即湖州书商),盖清嘉道间人蒋光煦乃谓“三吴间贩书者皆苕人”也(清吴寿旸《拜经楼藏书题跋记》卷首蒋光煦序)。我想有理由推测,江浙书商的北来应当在琉璃厂书肆的早期发展中起到了先导和示范的作用(尽管如文粹堂的谢氏和延庆堂的韦氏只是书店的经营者而不是所有者),江西金溪书商的人数和势力虽然最大,但经营的品味和能力俱远不及江浙同行,所以应该是后起的追随者(李文藻《南涧文集》卷上《琉璃厂书肆记》)。

在琉璃厂书肆的兴起过程中,江浙书贾没有成批集中入京,而江西金溪人却组团北上经营书籍贩卖行业,其间的道理也很容易理解。江浙是富庶之区,北京城的生活远不如家乡舒适,所以大多数人并不愿意前往北方。相比之下,江西金溪境内很大一部分地域是处于武夷山西麓,农业生产条件不佳。在人口大量增殖之后,人多地少,生活自然较为艰辛,故外出经商的动力充足;再加上明清时期的江西商帮在全国各地都有很大影响,北京城里也不例外,这也给金溪人来京业书提供了极大便利。

对江西书商在琉璃厂的集结,民间有些传言,谓江西“最初有某氏,来京会试不第,在此设肆,自撰八股文试帖诗,镌版出售,借此谋生。后来者以同乡关系,亦多仿此而行,遂成一团体”(张涵锐《北京琉璃厂书肆逸乘》,见孙殿起《琉璃厂小志》第一章《概述》)。这种说法,对解释第一个江西人何以在北京设肆售书,或许可以解释,但就其整体发展状况而言,显然需要从更大的社会背景来考察。

请大家注意,不管是江浙人,还是江西金溪人,都不是北京人,他们的祖上都没有北京户口本,都和辽代安葬在琉璃厂的那位李公一样,是地地道道的“外地人”。这是琉璃厂书肆兴起和发展过程中一个重要的特点。

认识和重视这一特点,也就很容易理解这些书肆为什么会兴起于琉璃厂而不是其他的地方。大都市边缘这种烧窑炼瓦的地方,就像现在很多城乡结合部建筑工地近旁的空地,杂乱而又空旷,这正是他们这些外来者容易落脚安身的地方,又距离原来的书店街——“正阳门外西河沿”不远。

对于北京琉璃厂书肆的一般历史状况来说,在李文藻的《琉璃厂书肆记》之后,大体已经比较清晰。我在上边所做的工作,主要是厘清琉璃厂书肆同《四库》开馆之间蛋与鸡的关系,结论比讨论先有蛋还是先有鸡倒是简单很多——先有琉璃厂书肆的繁盛,才有《四库》馆臣利用书肆当图书馆。当然以《四库》馆臣为标志的文人学士常来常往,以至阅市搜书成为他们“日常”的生活,反过来又极大地促进了书肆更进一步的发展,包括数量和质量。

琉璃厂里这些书铺,绝大部分都是小本生意,很难维持长期运营。因此,时而旧店倒闭,时而新号开张,起起落落。过一段时间,书肆街上就是一番新的局面。民国肇建之际,缪荃孙又撰《琉璃厂书肆后记》,记述所见厂肆新景象。及上个世纪三十年代,孙殿起先生复撰《琉璃厂书肆三记》,再记新知新见(见孙殿起《琉璃厂小志》第三章《书肆变迁记》)。五十年代初,王钟翰先生又写了一篇《北京厂寺访书记》,亦踵继缪荃孙之前事而为(案孙书出版于1962年,王氏撰写此文时尚未及见)。再往后,在五六十年代之交,雷梦水先生又撰有《琉璃厂书肆四记》,对孙殿起先生的《琉璃厂书肆三记》加以补述(见孙殿起《琉璃厂小志》第三章《书肆变迁记》)。有了这些系统性记述可资查阅,很多具体的内容,就无须赘言了。因而下面将回到核心的主题,集中针对王懿荣信札中的内容略事疏说。

王懿荣在这通信札中提到的宝森、翰文两家书肆,在李文藻时代,还没有出现。缪荃孙谓纂修《四库全书》的时代为琉璃厂书肆“极盛之时”,而李文藻举述的数十家书肆,到他在同治年间入京阅市的时候,俱“久已不存”。稍显特别的是,“惟二酉堂岿然独存”。不过店址虽然依旧,“主人则屡易姓矣”(缪荃孙《琉璃厂书肆后记》,又叶德辉《书林清话》卷九“都门书肆之今昔”条)。

缪荃孙实前后相继,两次记录了琉璃厂书肆的状况,都写在他的《琉璃厂书肆后记》当中,只是后一次的记述比较简略。

第一次,是在辛亥之岁古老的中国由帝制走向共和的时候。在他的笔下,我们看到了王懿荣致族兄王守训信函中提到的“宝森、翰文”二肆。

“宝森”正式的肆号是“宝森堂”,具体的位置在琉璃厂西街:

宝森堂,主人李雨亭,与徐苍厓在厂肆为前辈。曾得姚文僖公、王文简公、韩小亭、李芝龄各家之书,所谓宋椠元椠见而即识,蜀板闽板到眼不欺,是陶五柳、钱听默一流。尝一日手《国策》与予曰:“此宋板否?”余爱其古雅而微嫌纸不旧。渠笑曰:“此所谓捺印士礼居本也。黄刻每叶有镌工名字,捺去之未印入以惑人。《通志堂》《经典释文》《三礼图》亦有如此者,装潢索善价,以备配礼送大老。慎弗为所惑也。”(缪荃孙《琉璃厂书肆后记》)

不过这家书肆最初的主人,却是一位来自江西的徐姓书商,孙殿起先生对其始设和易主的时间有如下记述:

宝森堂,徐姓,江西人,于咸丰间开设。光绪十☐年,易李清和,字雨亭,衡水县人。多板本书。凡经营三十余年歇。后易慎记书庄、清蕴斋裱画铺。(孙殿起《琉璃厂书肆三记》)

在这里,我们看到了这家书肆从始至终的整个演变过程,因王懿荣浏览书肆重点关注的是古刻珍本,所以这通写给王守训的信函应当写于光绪十几年宝森堂书肆转入李清和之后,谈论的是李姓宝森堂的事情。还有,这家店铺的牌匾系潘祖荫所书(署“袁庙祝鮀”撰《琉璃厂坊肆匾额录》,见孙殿起《琉璃厂小志》第一章《概述》)。

“翰文”正式的肆号是“翰文堂”,具体的位置在琉璃厂东街。缪荃孙述云:

翰文斋,主人韩心源,受徐苍厓之传,先得益都李南涧藏书,再得内城李勤伯藏书,琳琅满目。自摆摊至开铺,自小铺拓广厦,不过数年,已与至大之书铺鼎立。余之宋元本大半韩为搜得,即《宋会要》,亦得之此肆。不幸早逝,其子子源继起,亦有能名。(缪荃孙《琉璃厂书肆后记》)

孙殿起先生对翰文斋书铺也有补充叙述:

翰文斋,韩俊华,字星垣,衡水县人,于光绪十二年开设。孙诒经、李文田匾额。二十一年,俊华子林蔚继其业,已经营五十余年。(孙殿起《琉璃厂书肆三记》)

稍微可以再补充说明的一点是,韩俊华的字应是“星垣”,而不是缪荃孙所说的“心源”;又韩林蔚的字应为“自元”(孙殿起《琉璃厂小志》第四章《贩书传薪记》。附案王钟翰《北京厂寺访书记》谓韩俊华子为“元”,亦可证当以孙殿起说为确),而不是缪荃孙所说的“子源”。这些都应以坊肆中人孙殿起的记述为准。

上面这些关于宝森堂和翰文斋书肆的记述,概括起来,涉及内、外两方面的问题,下面我就由外向内分别加以论说。

在琉璃厂书肆发展的外在表现方面,前面已经谈到,在乾隆初年的最初发展阶段,江浙书商起到了很强的先导作用,更大规模的江西人则紧随其后,成批涌进,加入这一行列。按照李文藻《琉璃厂书肆记》的记载,当时厂肆的书商,除了个别江浙人之外,绝大多数都是来自江西。

中国社会中像这样的地域社会群体,即某一行业主要由来自同一地域的人群所组成,自古及今,连绵不绝。造成这种局面,道理很简单,这块土地上的人们,自古以来就是靠关系维持生存,也就是活着。

大致从赵正血腥兼并天下土地时起,在相当层面上,地缘关系的社会就取代了血缘关系的社会;后者更准确地说,是在地缘关系的基础上再迭加血缘关系的成分。了解这一点,就很容易理解,为什么会出现诸多地域社会群体了。

从乾隆年间起就由江西籍书商占据绝大多数的琉璃厂书肆,至咸丰同治年间,依然没有发生明显变化,还是“以江西帮派为主”。然而“至光绪中叶,河北冀属人业书者渐多,足与江西派抗衡”(孙殿起《琉璃厂小志》第五章《文昌馆及火神庙》)。

造成这种局面的原因是,虽然很长一段时间开书肆者系以“江西籍者居多数”,然而“彼时交通不便,其故乡子弟,因路远,来者甚少,故所收学徒,北直冀县属人为多”,或谓“其学徒则北省人”(孙殿起《琉璃厂小志》第四章《贩书传薪记》、第五章《文昌馆及火神庙》),而所谓“北省人”除冀县之外,还有与之临近的河北衡水、南宫一带缺少耕地的农民。

这里地近京师,当地土壤条件又不是很好,所以很容易进京学徒讨生活。天长日久之后,人数日众,业务也日渐精熟,其中一部分有能力的人自然就取代原来的东家,成为书肆的主人。至于从乾隆年间起一直占据主体地位的江西书商,何以至咸同年间以后才无法招来家乡子弟入京从业,我想恐怕是因为洪杨乱后,社会动荡,从而不愿远离家乡的缘故。

这是琉璃厂书肆发展史上的一个重要转折性变化。宝森堂主人李氏和翰文斋主人韩氏,都是河北衡水县人,也都是在光绪十几年始设肆售书,就是基于这样的背景。宝森堂易主的事例,即由江西书商徐氏转让给衡水人李清和经营的过程和时间,尤其非常典型地体现了这一重大变化。

下面我们再从另一角度看,看看在琉璃厂书肆内在性质方面,王懿荣提到的宝森堂和翰文斋体现了怎样的特点。

在书籍经销领域,依据商品的制作时间,可以将其分为两大领域:一类是卖刚印不久的新书,另一类是卖过去印制的古书,尤其是珍善本古籍。

前者经营起来同其他生活用品差异不大,书坊印出来什么书我就卖什么书,顶多是走某个专门化的经销而已。如前述缙绅录,李文藻《琉璃厂书肆记》记琉璃厂西街的宝名堂周氏,“本卖仕籍及律例、路程记”,所说“仕籍”应当就是缙绅录。

相对而言,后者的经营难度却要大得很多,当然获利的丰厚也是前者无法比拟的。乾隆初期入驻琉璃厂的那些江浙先锋书贾,主要从事的业务,就是经营稀见善本。例如,对文粹堂“肆贾”苏州人谢氏,李文藻在《琉璃厂书肆记》中记述说:

(谢氏)颇深于书,予所购钞本,如《宋通鉴长编纪事本末》《芦浦笔记》《麈史》《寓简》《乾坤清气》《滏水集》《吕敬夫诗集》《段氏二妙集》《礼学汇编》《建炎复辟记》《贡南湖集》《月屋漫稿》《王光庵集》《焦氏经籍志》之属,刻本如《长安志》《鸡肋集》《胡云峰集》《黄稼翁集》《江湖长翁集》《唐眉山集》之属,皆于此肆。

不管是对钞本,还是刻本,这些东西都不是书坊里新鲜出炉的印本,你一手交钱一手交货,拿到书肆上就买,进货时这些钞本或刻本哪些该买哪些书不该买,特别是出多大价钱买,都是这一行里的大学问、大本领。

像刻本《长安志》,当时世间只有明成化四年陕西合阳书堂刻本和嘉靖十一年西安知府李经刻本这两种版本,而不管是其中哪一个版本,都传世极罕。这部书是研究汉唐长安城极其重要的著述,作者是北宋著名学者宋敏求,但外行冷眼看上去同普通明代方志差不多,不会给予它特别的重视。只有像文粹堂谢氏这样“颇深于书”的“肆贾”,才会见到就及时收下,见到就敢出手豪放大胆地收。当然收下后还能赚到丰厚的利润。

显而易见,这是只有深谙此道的高手才能涉足的行当,不是谁都做得来的。缪荃孙“所谓宋椠元椠见而即识,蜀板闽板到眼不欺”云云,实际上是借用洪亮吉《北江诗话》的说法。盖洪亮吉把藏书家分作数等,乃谓“又次则于旧家中落者,贱售其所藏;富室嗜书者,要求其善价。眼别真赝,心知古今。闽本蜀本,一不得欺;宋椠元椠,见而即识。——是谓掠贩家”(洪亮吉《北江诗话》卷三)。贱买贵卖,本是所有商业经营的正道,经销古刻旧本更是如此,而蔑称古旧书业经营者为“掠贩家”,乃是士大夫迂腐观念作怪,不足重也。

从事这一行,练就“眼别真赝,心知古今”的本领,是很不容易的。缪荃孙说宝森堂主人李清和“是陶五柳、钱听默一流”,“陶五柳”即前述五柳居主人陶氏;“钱听默”为乾嘉间苏州著名书贾钱时霁(钱氏本湖州人),被黄丕烈敬称为“书友中巨擘”(清叶昌炽《藏书纪事诗》卷七)。这两个人都是旧书行中响当当的大名家。据云就是这位宝森堂主人李清和,“言及各朝书版、书式、著者、刻者,历历如数家珍,士大夫万不能及焉”(孙殿起《琉璃厂小志》第一章《概述》之“海王村人物”)。

缪荃孙还谈到当时另有徐苍厓者,亦精于此道,当时已六十多岁(缪荃孙《琉璃厂书肆后记》),与李清和被并尊为厂肆前辈,而翰文斋主人韩俊华“受徐苍厓之传”的说法,则很清晰地向我们展现了这一行内术业传承的轨迹。

后来张涵锐记述1938年以前北京书肆情况,谓“琉璃厂书肆,老辈商贾,多已凋零,现存者,以翰文斋之韩芝圃,年八十余,行辈为最尊云”(张涵锐《北京琉璃厂书肆逸乘》)。张氏所说翰文斋店主韩芝圃,结合前面引述的孙殿起《琉璃厂书肆三记》,似应为韩俊华子林蔚,芝圃或为林蔚别号。由徐苍厓传至韩俊华,韩俊华再传至乃子韩林蔚,勾勒出一条经营古刻旧本这专门之学的传承脉络。上个世纪五十年代初王钟翰先生撰著的《北京厂寺访书记》,谓缪荃孙《琉璃厂书肆后记》载录的诸家书肆,“及今犹存者,翰文一家而已”。翰文斋能够岿然独存,同其深得此行真传,因而旧书业务水平高于同侪较多,应当不无关系,王钟翰先生即谓在当时厂肆诸坊当中,知晓版本目录之学者殊罕,而翰文斋韩氏父子在这方面则堪称通人。

了解到宝森堂和翰文斋在清末琉璃厂书肆中的经营特色和它们的地位,我们也就很容易理解为什么偏偏是这两家书肆会纷来沓至,迈入王懿荣的家门。原因,就是这两家书肆经营古刻旧本的声名在当时琉璃厂中最为著名,店里好书也会比较丰富。王懿荣重点买的是古刻善本古籍,所以才会同这两家书肆往来最多。

附带说明一下,精于古书经营的翰文斋书肆还刻印过很多书籍,主要是搜求旧版,加以重印。像我上一次在《潘祖荫的秘籍、钱大昕的秘本与王懿荣的密信》那篇文稿中谈到的潘祖荫刻印的《竹汀先生日记钞》,由于罕见难求,也由于它对寻访珍稀善本有重大帮助,翰文斋就在光绪二十九年以潘氏旧板重新印行于世(孙殿起《琉璃厂小志》第三章《书肆变迁记》之“记厂肆坊刊本书籍”)。

至于王懿荣在信札中说宝森堂和翰文斋的来人,目的是“索买书债也”,这涉及当时人们买书的付款方式。盖当时像王懿荣这样常来常往的老顾客,在购书时通常都是赊账的,即选好书后,抱着就走,以后再另行结账。

记得很多年前我在西安读学位课程的时候,常去西安古旧书店买书。穷学生,想要的书很多,可口袋里的钱太少。混熟了之后,书店当班的经理看我窘迫,往往会一挥手说:“拿走吧,下次来把钱带来。”我当然会及时把欠款送去,可下一回挑选的书又会超出支付能力。于是就这样循环往复,一年到头始终处于前回欠款、下次还钱的状态。有一天,我忍不住和业师黄永年先生讲:“我每次拿走书的时候,书店也不记账,那么,他们怎么知道我下次是不是如数缴还了欠款呢?”黄永年先生听了嘿嘿一笑:“你一转身走出店门,人家就记账了——因为当面记账显得对你不尊重。这都是旧书店的老规矩了。”

不过旧时书肆并不是这样下一次去就要清还上一次的账,通常是一年“三节”——即端午、中秋和过大年的时候为结账时间。对于喜好古书的书呆子来说,不管有多少钱,买书总会不够用;况且王懿荣确实没什么闲钱,所以难免在该结账时给不了钱,店家也只能不停地上门催促。可没钱就是没钱,只能徒唤奈何。

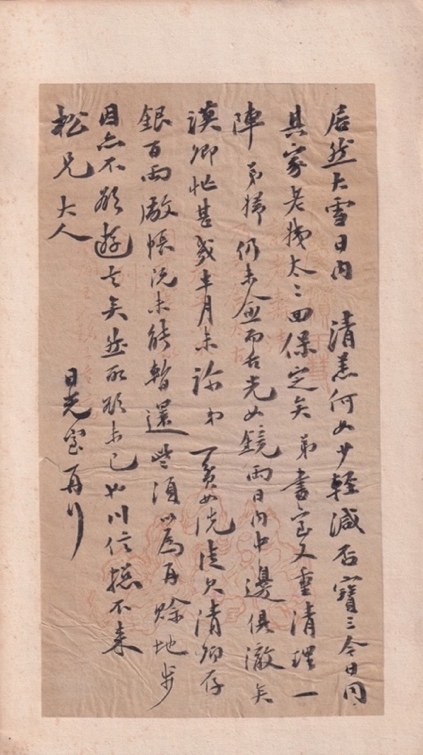

王懿荣与王守训谈躲避书债的信函

由于拖欠书肆旧账还不上,为躲债,还常常弄得王懿荣不能再去书肆看书。下面这通信函就反映出这方面的情况:

居然大雪,日内 清恙何如?少轻减否?宝三今日同其家老姨太太回保定矣。弟书室又重清理一阵。弟妇仍未愈,而舌光如镜,两日内中边俱澈矣。汉卿忙甚,几半月未诊。弟一贫如洗,徒欠清卿存银百两,厂帐既未能暂还些须,以为再赊地步,因亦不欲游矣,然所欲未已也。川信总不来。

松兄大人 日光室再行

落款“日光室”是王懿荣的斋号,这样的署名方式,在写给族兄王守训的信函中显得有些特别。其余心中谈的多是家庭琐事,多无须多讲。

稍加说明的是“宝三”是他的大舅哥黄宝三,“汉卿”应是帮助王氏黄夫人诊病的医者。时黄夫人病情已经很重,故此信或写在光绪初年黄夫人病情渐重之时。末尾“川信总不来”云云是惦念在四川做官的老父。

和买书、书债相关的是信中“弟一贫如洗,徒欠清卿存银百两,厂帐既未能暂还些须,以为再赊地步,因亦不欲游矣,然所欲未已也”。他说自己一贫如洗,以至亏欠着友人吴大澄(案吴大澄字清卿)存在他那里代买古物的钱款。在这种情况下,由于拖欠琉璃厂书肆的书款还不上,也就没办法再赊新账,所以也没法再去厂肆看书。然而,即使如此,他还是心瘾难除,“所欲未已也”。看这心态,西方人讲的“嗜书瘾君子”这句话,对王懿荣是很合适的。

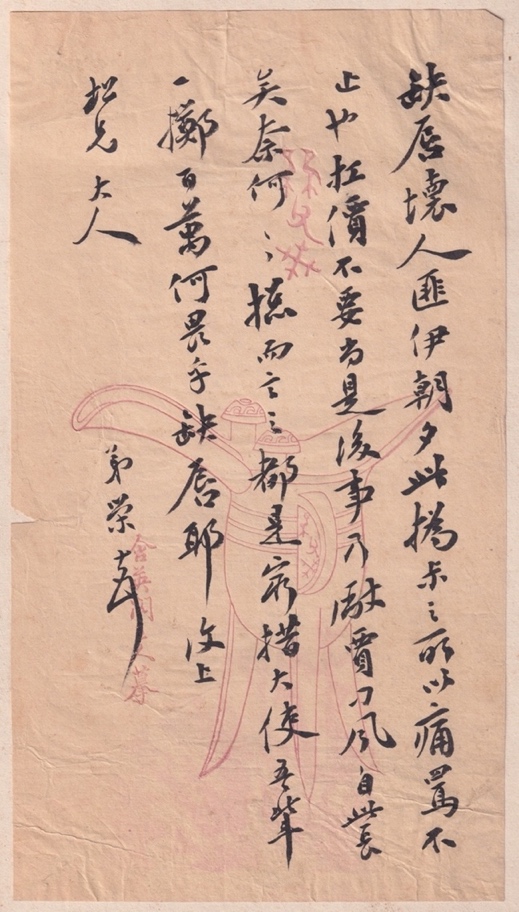

与王守训詈骂琉璃厂书贾的信函

由于买书钱少,令王懿荣徒唤奈何的事儿。不止店家催账一端。在《王文敏公手札》中,我们看到其第九通信札也谈到了相关情况:

缺唇坏人,匪伊朝夕,此撝叔之所以痛骂不止也。扛价不要,尚是后事,乃厂贾刁风自此长矣。奈何,奈何!总而言之,都是穷措大,使吾辈一掷百万,何畏乎缺唇耶?复上

松兄大人 弟荣顿首

“缺唇坏人”云云显然是一句骂人话,大概同我东北老家骂人“生孩子没屁眼子的”差不了多少,不知这样理解对不对。

这通信函的具体背景虽然不得而知,但大致可以看出,王懿荣在琉璃厂书肆上想买某书,厂贾却安排人做“托儿”,故意抬高书价,而最终并不真买。王懿荣思书心切,于是詈诟此等小人为“缺唇坏人”,并说他们玩弄这套把戏不止一日了,因而以前赵之谦(德勇案:赵之谦字“撝叔”)才会对他们痛骂不已。王懿荣对王守训说,单纯做托儿抬价后又弃置不要还是小事儿,可厂贾此等刁风从此日盛一日,真让我等徒唤奈何、奈何。当然这都怪你我都是穷措大,要是吾辈能够一掷百万,还在乎这些缺唇坏人什么?

可悲的是,这样的奸商行为,至今依然大行其道。这也是购买古书过程中难以避免的烦恼,不是冤家不聚头么。

2023年1月7日凌晨草记

2023年1月7日上午改定

2023年1月16日上午再改

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司