- +1

雷士德医学院、工部局大楼……看上海百年建筑“蜕变”

徜徉在上海的街角巷尾,不经意就能跟上百年历史的古建筑相遇,这是上海这座城市独有的文化遗产,也是上海的底蕴和魅力所在。这些历经时间的涤荡而又历久弥新的建筑背后有着怎样“蜕变”的故事?又是怎样一群人在默默守护这座城市的文脉?

在第八个自然和文化遗产日前夕,上海又有几处重要的文物、历史建筑完成修缮保护和活化利用,融入城市并真正走进公众的生活。据上海文旅局介绍,遗产日前后,上海全市有近四十处文物建筑免费开放。

两栋历史建筑串联起一段历史

穿越上海市中心环绕烟火气的北京西路,一幢规整方正的建筑隐藏在浓密的树荫中。它就是新近刚刚完成修缮的雷士德医学院旧址。建筑竣工于1933年,以捐资筹建者亨利·雷士德名字命名,现为上海市第二批优秀历史建筑。另一处建造时间略晚于雷士德医学院,同样以雷士德名字命名的雷士德工学院旧址也在1年多前刚刚完成修缮保护。

新近刚刚完成修缮的雷士德医学院旧址

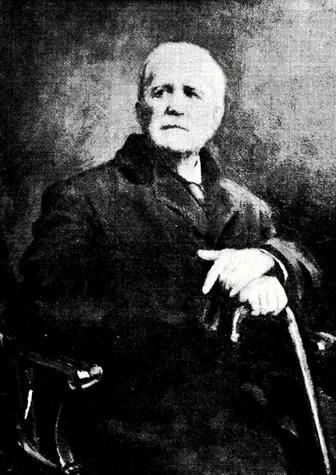

英国富商亨利·雷士德(Henry Lester)可以说是一位传奇人物。1926年他在上海去世,在遗嘱中,他将自己的巨额资产全部用于在上海兴办教育、医疗和慈善事业,其中雷士德医药研究院和雷士德工程研究院就是他在上海留下的众多文化遗产之一。

亨利·雷士德

“两栋先后建于90多年前的建筑,在90年后间隔不到两年时间里,先后进行修缮,并且是由同一个团队的同一批人进行修缮的,这其中的微妙关联令我觉得这个项目独特而有趣。”负责此次修缮的建筑师、华东院城市更新与历史建筑保护设计中心主任宿新宝说。

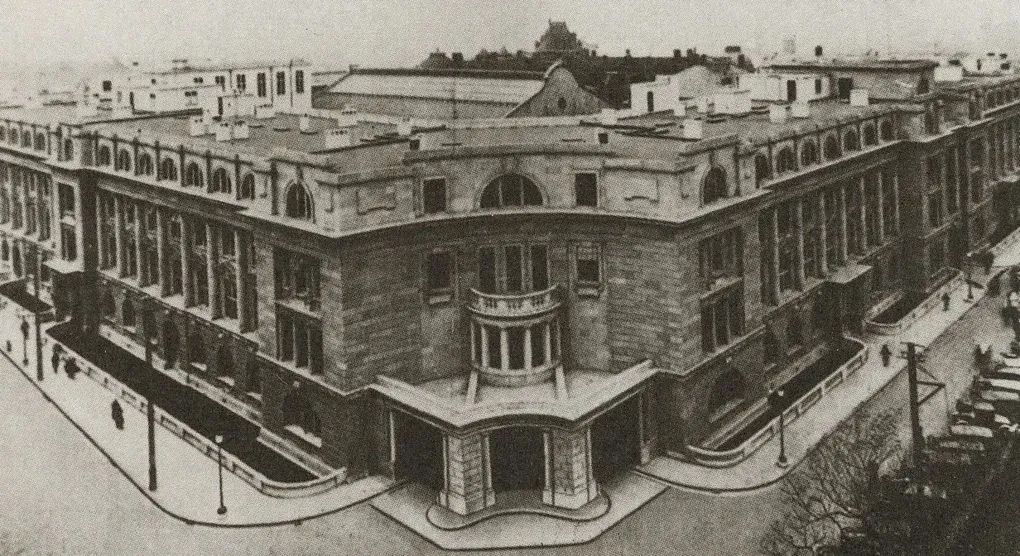

雷士德医学院 历史照片(1932)

雷士德工学院历史照片(1934) 图源:上海图书馆藏

雷士德工学院修缮后鸟瞰(摄影:SFAP)

雷士德工学院、雷士德医学院以及雷士德本人的故事已经慢慢湮没在历史的长河中,被人们淡忘,是宿新宝和他的团队从发掘历史、史海钩沉开始着手这栋历史建筑的修缮工程,经过大量的研究工作,尘封的记忆重新浮出水面,“这是由两栋建筑串联起的一段历史。”

雷士德医学院 外立面修缮后

修缮团队发现,同样出自德和洋行手笔的两栋建筑在设计和建造手法上也颇有一些相近性,比如它们在建造中都会嵌进符号化的标示去彰显建筑的特色。在雷士德工学院室内会看到体现工科特色的各种抽象图形如圆规、齿轮、三角板、丁字尺、科学仪器、机械等;相比之下,雷士德医学院内部在修缮前损毁要更严重一些,室内鲜少留下过去老的装饰,但是从历史照片中可见,建筑原来的电梯门上装饰有甲虫图案,原图书馆木护壁的壁龛格栅装饰图案为雷士德医学院英文名称的缩写“LIMR”和预计竣工年份“1932”(实际竣工为1933年),原建筑入口两侧立有一对装饰艺术派风格铜制灯柱……此次修缮依据高清历史照片,反复推敲尺度和细节,选择性复原了一些图案和入口处的铜制灯柱,恢复了历史建筑昔日的风貌。

门厅历史照片(1933) 装饰有两只甲虫

入口处 历史照片(1932)

入口灯柱恢复

“每一处历史建筑它背后都有很多历史人文内涵,千万不要把历史建筑只当作一个房子来看待,发掘它的历史,对建筑价值做合理评估,有助于我们更好地去了解和思考如何对这栋建筑去做修缮、保护或是复原。”事实上,宿新宝和他的团队所经手的所有项目,从科学会堂、东亚银行大楼、上生·新所、文联老楼……他们兢兢业业且乐此不疲地做着历史建筑的“解码人”,“对每一处经手的历史建筑做详尽而完备的建筑考古的过程,历史照片和图纸也会不断得修正我们原来的设想,所以做历史建筑的修缮,必须要基于大量的史料,不能凭空想象来做这件事。”

百年工部局大楼实现历史性围合

同样于近日“焕新归来”的还有历经十年打磨的上海老市府大楼(原公共租界工部局大楼)。该栋建筑始建于1914年,落成于1922年,大楼外形为英国新古典主义风格,并带有巴洛克风格的装饰。现为上海市文物保护单位、上海市优秀历史建筑。

老市府大楼(原公共租界工部局大楼)江西路、汉口路转角建成后照片,资料来源:上海图书馆

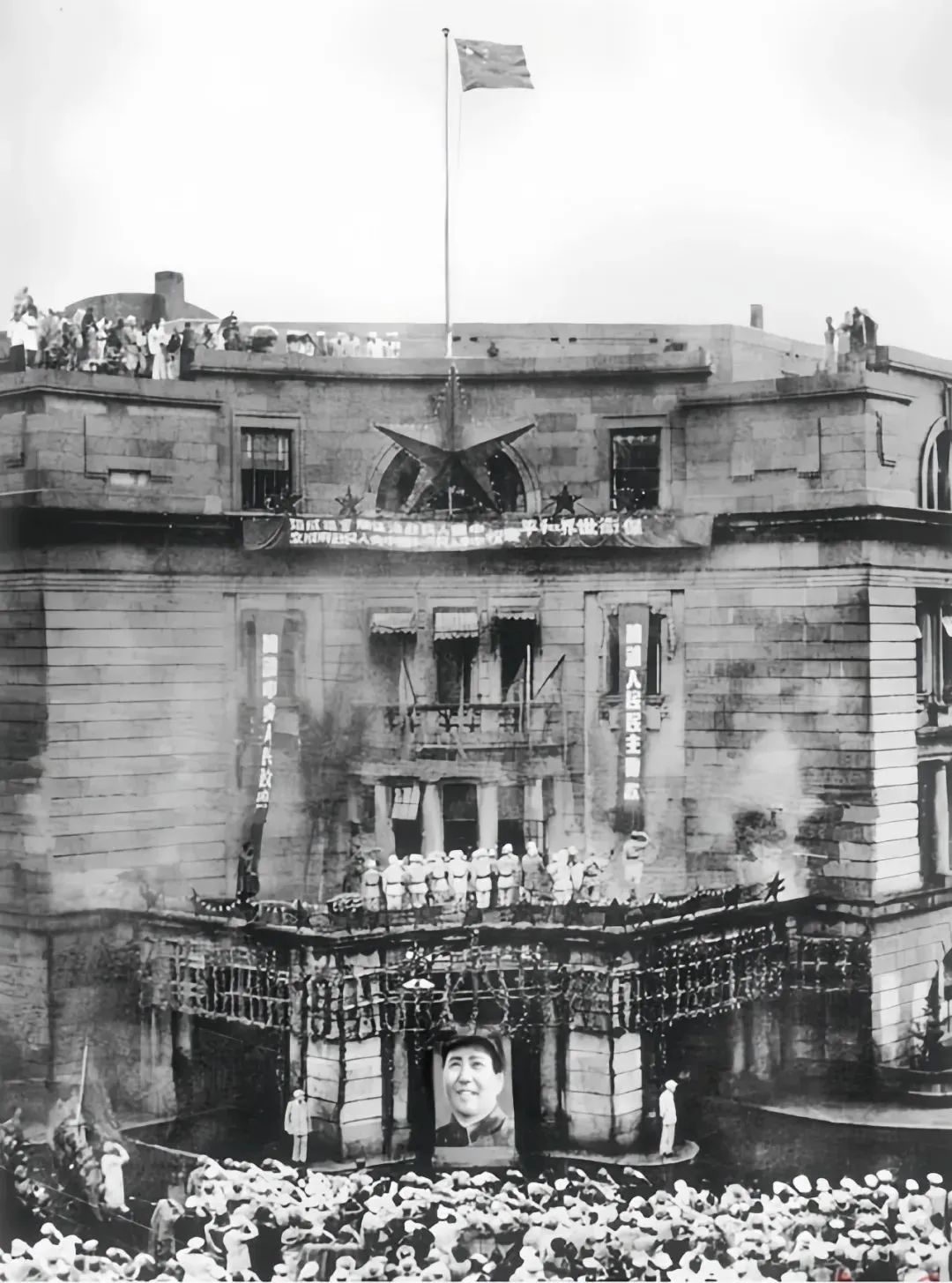

可以说这栋大楼对上海具有独特意义,1949年上海解放,新旧政权交接仪式在此举行,同年10月2日在此升起上海市第一面五星红旗,从此大楼成为新中国上海市人民政府大楼,直至1956年。这里还留下了新中国上海市第一任市长陈毅同志的工作身影、著名科学家爱因斯坦在此作过演讲……

上海第一面五星红旗在这里升起

“大楼原初的设计是四面围合的形状,由于一战,这栋楼一直没有建造完成,约三分之一的围合部分是缺失的。”此次综合改造延续历史原设计逻辑,在缺失的部分扩建新环形建筑与老市府大楼形成360度围合街区。新建的部分采用的是现代的混凝土材料,但也充分考虑了和老楼风格上的衔接,对于老建筑部分的修缮,则以尊重历史、科学保护作为主要原则。修缮完成后,建筑院落的公共空间将对公众开放,真正成为城市的一部分。

综合改造前照片

综合改造后照片

“作为上海市文物保护单位,建筑的施工过程我们严格按照文物修缮四个’原’——原形制、原结构、原材料、原工艺进行修缮。” 此次项目的修缮方、上海建筑装饰集团有限公司副总经理葛虓说。施工之前修缮方就对原有的门窗、墙面、地板等的色彩、材料、工艺花了大力气考证研究,施工过程严格按照保护建筑修缮流程,一点不得马虎。在葛虓看来,此次修缮重点难点之一在于,建筑内庭的外立面大面积使用了英国进口的混凝土砖,这在上海以往的建筑中是绝无仅有的。“在100多年前,交通不是很便利的情况下,从英国进口这些混凝土砖,这本身就很不寻常,而且这类混凝土砖主要是作为点缀应用,很少会在一个建筑上如此大面积使用,修缮过程中我们没有很多成功经验可借鉴,需要自己慢慢摸索着来做。”葛虓说。

科学精准保护每一处文化遗产

上海是不同风格、不同功能建筑的聚集地,一大批近现代代表性建筑,囊括了世界建筑史上各个时期的各种风格。据统计,上海共有不可移动文物3467处,其中约80%为建筑遗产。 对每一处文化遗产,上海都予以科学、精准保护,既保护好文物本体,又保护其周边环境的整体空间形态。

龙华广场(资料图)

回溯1950年以来上海建筑遗产保护与活化利用的历史,从早年江南传统建筑龙华塔、豫园的整治与修缮复原,到中共一大会址的历史复原,从原汇丰银行大楼、上海总会、原亚细亚大楼等外滩建筑群的保护利用,到跑马总会大楼的新生、世博会近代工业遗产区域的转型再生,一个个鲜活的案例见证了上海建筑遗产保护与活化利用的历史。

武康大楼(资料图)

近年来,上海又完成了一批重要历史建筑修缮保护和活化利用工程。杨浦滨江“工业锈带”转型“生活秀带”,武康大楼、“上生·新所”、张园等有故事的建筑完成修缮,变身为城市的人文新景观、彰显了城市之美。

上生·新所(资料图)

新时代下,建筑遗产保护利用如何与时俱进?正如全国工程勘察设计大师、资深建筑师唐玉恩所说,“保护历史风貌,留住城市记忆,创造更多可开放共享的公共空间,新旧共生,提升品质。”

(本版图片未特别注明,均由采访对象供图)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司