- +1

雷沙德·卡普钦斯基:别样的波兰记者和他的第三世界

文|王梦源

指导老师|刘蒙之

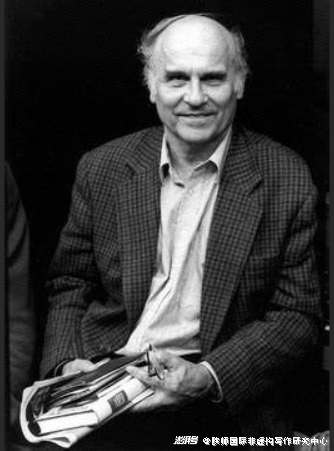

雷沙德•卡普钦斯基(Ryszard Kapuscinski ),一位波兰新闻和文学界的里程碑人物。在四十多年的记者生涯里,他用“旅行”的方式游遍了第三世界里的100多个国家,包括拉美、中东、非洲等地。同时作为作家,卡普钦斯基又获四十六项国内国际大奖,六次提名诺贝尔文学奖候选人。

可就是这样一位波兰记者,把寻找历史的现场当做是一种特殊的使命,所有的行动和力量都围绕着不同时期的第三世界展开。的确,雷沙德•卡普钦斯基是新闻业中的一位“杂食记者”,他渴望观察一切,体验一切,借由写作,将不起眼的远方传达给大陆。

“我们的救赎在于努力实现我们知道永远无法实现的目标。”

——雷沙德•卡普钦斯基(Ryszard Kapuscinski )

两种好奇

尽管雷沙德•卡普钦斯基早已在2007年去世,但人们对他的好奇从未停止。

一种是好奇于他丰富的人生经历。

1932年雷沙德•卡普钦斯基出生于波兰最贫穷的地区——平斯克镇。贫穷和战争从他出生的那一刻起就是生活的一部分,二战时,他和家人不得不经常搬家,从一个武装冲突逃到另一个。从很小的时候起,卡普钦斯基就知道自己的命运是“跨越国界”,这就是为什么他是个贪得无厌的旅行者。“生命的意义在于跨越国界,”卡普钦斯基说。

因此,他着迷于第三世界的国家,因为这些国家让他想起来自己的童年。

1956年,毕业于华沙大学历史系的卡普钦斯基被当时波兰《青年旗帜》报社派往印度进行短期采访,期间还去过阿富汗和巴基斯坦;1957年,他从日本转道来北京,后因《青年旗帜》报社编辑部被撤销,编辑部请他自行考虑去留问题,结果他决定回国,为此他自掏路费,买了火车票,乘火车9天,从北京经西伯利亚回到波兰,后来卡普钦斯基在他的《帝国》一书中提及了这次旅行的经历和所见所闻;1958年,在波兰通讯社工作了10个月后,他又被推荐到波兰《政治周刊》编辑部工作,此后便作为波兰通讯社唯一一位常驻非洲的通讯记者。

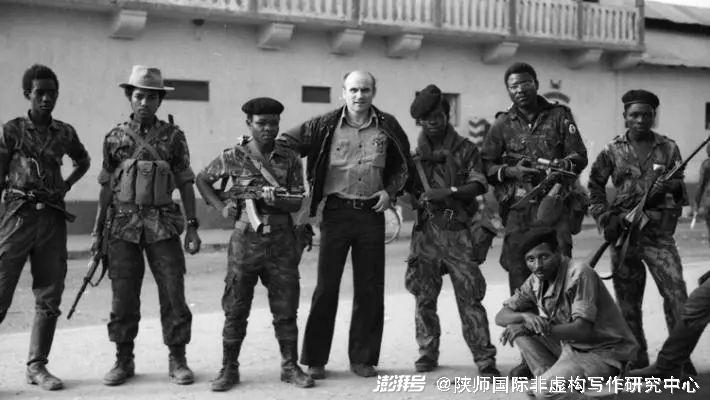

在20世纪的60、70年代,非洲的大部分国家刚从殖民统治中独立,各国的政治、经济和文化正处于一个严峻的转型期,频繁的革命战争和政变如火如荼,而去非洲做报道,这对当时很多的记者来说,无疑是具有生命危险的活动。

但在卡普钦斯基看来,相比于政治和社会结构复杂化的发达国家,你更容易在第三世界的国家里看到现代冲突的本质和产生,“如果是一种静止、虚无、万物宁静的状态,你真的看不清事物。只有在这样一个动荡、紧张、冲突的时刻,局势才是明朗的。它真正向你展示了历史的机制。我的兴趣是创造历史。而创造历史是一个悲剧性的过程,一个痛苦的、悲剧性的过程。历史的悲剧是我的主题。我所写的一切都是为了这个目的。”

为此,他曾多次前往埃塞俄比亚、阿尔及利亚、金刚、加纳、坦噶尼喀、肯尼亚、卢旺达、乌干达、苏丹、安哥拉、索马里或尼日利亚,观察非洲大陆的快速变化,并经常担任战地记者。1979年,卡普钦斯基还在伊朗亲眼目睹了巴列维国王被推翻的过程,并在《伊朗王中王》一书中描述了这段经历。

雷沙德•卡普钦斯基在非洲照片

而另一种好奇则是对他身份的发问。

作家许知远曾提出这样的一个问题:“在充满暴力的陌生世界,卡普钦斯基常孤身一人,也常陷于饥饿与恐惧。孤独不仅是身体与精神上的,还是一种身份上的——一个波兰人该怎样理解这动荡的世界?”

也许如何定义“他者”比单纯回答这个问题更重要。在2003年——2004年间,卡普钦斯基以“他者”为题,在波兰的卡拉夫科以及维也纳,做了一个系列讲座。在这些讲座中,他探讨了欧洲与非欧洲、殖民者与被殖民者以及身份的拥有与强加。身份问题从未像今天这样重要,这也许是错误的。然而,无论是1000 年前的撒哈拉地区、1618-1648年德意志三十年战争时期或21 世纪的美国,个人始终需要被群体所定义。

携带着经历过被殖民统治过的感受,卡普钦斯基的报道既映射出祖国的现状困境,同时也寄托希望波兰自身的改革,这种同样的民族情感再次凸显,卡普钦斯基称之为“人的第二种身份获胜”。

他是这样解释的:

“无论在世界何地,我们在路上遇到的每一个人,都有双重性。首先,他是一个有欢乐与痛苦、不喜欢挨饿受冻的平常人。但是,重叠在这个人身上的另一个身份,是他所承载的一个民族特殊的文化、信仰和信念。这两个实体并存,不断互动。任何一个曾经在这个我们假定的‘扁平化’的世界上旅行过的人,都可以证实这一点。很少人能否认来自民族、方言、种族的感情牵连。不同的人种、美食、传统和历史都会影响情感方式......而当人的双重性产生冲突时,通常都是第二种身份获胜。”

离动荡近一些,再近一些,在动荡中的第三世界中确认冲突和自我身份,雷沙德•卡普钦斯基都做到了。

“唯一真正值得做的事情就是写作”

在几十年的写作历程中,卡普钦斯基通过他的作品成为第三世界的战士,他算不上是一个活动家作家,特别是在波兰。虽然他的第一本书是《波兰内地》,但从那时起,他很少关注自己的祖国。“我的想法是写一些更全球化的东西,关于这个世界,关于这个文明,关于世界的变化。波兰不是我的主题,”卡普钦斯基说。“当代作家应该以某种方式出现在社会中,”他补充道,“但唯一真正值得做的事情就是写作。”

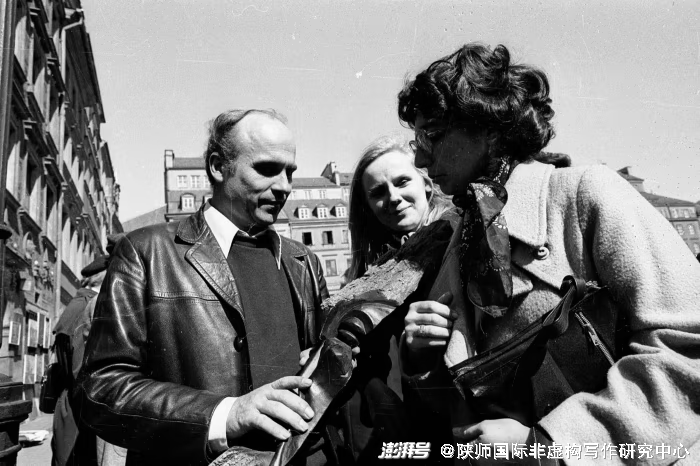

与其他专业记者不同的是,卡普钦斯基的采访技巧,可谓是独树一帜。他能在市镇上走上一整天,不与人交谈一句话,他宁愿选择细心去看,去听,去感觉。他说,他要把自己变成一部摄像机,什么都录到脑中去,即使谣言,也不放过。因为,谣言也代表了一种集体的投射,只要大多数人相信,那就会如“事实”般发挥影响力。他也不爱写笔记,不会像其他西方记者一样,与被访者纠缠于难解的问题上,又或奋笔疾书,记下答案,然后逐字逐句引述被访者的说话。他从来不这样做。相反,他却偏偏能够准确地把新闻事件,或者有争议的事件立体呈现在读者眼前。卡普钦斯基表示:“我最有兴趣的,就是权力的结构如何与大环境互有关联……国家尤如一个舞台,在舞台上上演的剧目是共通的。”

1976年卡普钦斯基在华沙老城区散步

不管是在写关于海尔·塞拉西皇帝在埃塞俄比亚统治衰落史的《皇帝》一书(1978),以及记录1979 年推翻巴列维国王的伊朗伊斯兰革命的《伊朗王中王》(1982),还是《帝国》(1993)描述苏联瓦解后的最后日子,出版这些令世人瞩目的著作之前,卡普钦斯基的文字先于他本人走向了更为广阔的地带,之后连带着作者本人,做足了写作前的“案头功夫”。

卡普钦斯基把写作分为两个部分,第一部分是专门为波兰通讯社写规规矩矩的新闻稿,并把它当做接触世界、了解世界的机会,另一部分则是充满报告文学气息的通讯报道、亲身经历的所见所闻。在实际的采访中,卡普钦斯基是这样做的:他总是随身带着两本笔记。一本是用来写消息,写好后随即以电讯发回到国内;另一本则记录自己的所思所感,通常采用夹叙夹议的方式,以便作为日后写书的素材。

他还提及自己的写作包含三个元素:首先是旅行,不是像旅游者那样旅行,而是作为探索、集中和目的的旅行。第二是阅读有关这个主题的文学作品 ——书籍、文章、学术研究。第三是反思,反思来自旅游和阅读。他的书也是由这三种元素组合而成的。

令人惊讶的是,卡普钦斯基习惯于根据自己对现实的诠释,赋予事实不同的艺术形式。在《皇帝:独裁者的垮台 》一书中,他看到的是每一个专制政权的寓言故事,而这一寓言故事的叙事轮廓是一个抛物线式的、具有普遍性的结构;而对于外国记者来说,伊朗文化和革命是如此复杂和封闭,因此他决定在《伊朗王中王》中采用碎片拼贴的形式;最后,在他生命最后阶段所写的《希罗多德游记》一书中,他采用自传、文学批评和沉思录交错进行的写作形式,想象自己在篝火旁采访希罗多德,在书中他还专门写了这样一段话:

“后来那些被称作神话和传说的故事,其实希罗多德在那儿倾听的时候,无论讲述者还是聆听者,当时都认为是绝对真实的。篝火在燃烧,有人添加了更多的柴火,那升腾着的火苗传输给人们的融融暖意,激发了人的大脑,唤醒了人们的想象力。”

篝火作为一种隐喻,卡普钦斯基也觉得新闻报道应该有两种形式,一种像旗帜一样清晰扼要,另一种是充满诗意和影射。

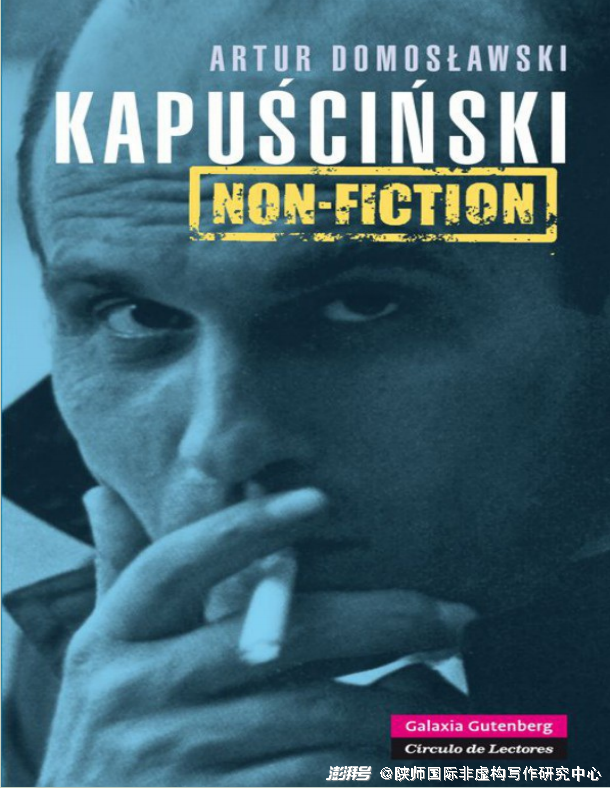

卡普钦斯基就像一位没有固定身份的旅行者,在不断地旅行之中,锻炼出独特而又广阔的人文视野,对任何的新闻事件,他总以最人性的角度去思考,在冷静和客观中窥见人性,给予怜悯之心。他的老朋友齐格蒙特 · 鲍曼(Zygmunt Bauman)在2010年出版的《非虚构的卡普钦斯基》(Kapuscinski non-fiction)一书,引用了他在20世纪80年代离开共产党后写的一首诗:

Talking about a human being

Or thinking about him

I ask no more

If he is white or black

Anarchist or monarchist

Worshipper of fashion or of fustiness

One of us or a stranger

And I have begun to ask,

"What is human in him?"

“我不再问他是白人还是黑人,是无政府主义者还是君主主义者,是时尚的崇拜者还是时髦的崇拜者,我们中的一个人还是一个陌生人,我开始问: “他身上有什么人性?”

事实与虚构的边界

在雷沙德•卡普钦斯基去世之前,一部分人开始对他的作品开始提出异议,在他去世之后,这种争议的声音愈来愈大,争论的焦点都是围绕“雷沙德•卡普钦斯基模糊了事实与虚构的界限”,赞同的人还警告后来记者且勿在文章中加入文学技巧。

如今在假新闻泛滥的当下,事实与虚构的边界问题再次被摆上了台面。只不过这一次,我们可以试着去雷沙德•卡普钦斯基身上找到答案。

尽管卡普钦斯基所写的《皇帝》帮他赢得了从约翰·厄普代克(John Updike)到拉什迪(Rushdie)等文学巨匠的赞赏,但它对报告文学规范的背离也播下了一场争论的种子,争论的焦点是卡普钦斯基作品的准确性。

来自人类学家和东非专家约翰·赖尔(JohnRyle) 在《泰晤士报文学副刊》中写了一篇评论,列举了卡普钦斯基关于非洲的著作中的一系列事实错误和误导性概括,他认为,这种累积效应是“疯狂的东方主义”,当非洲人民渴望为他们说话时,也同时将他们同质化和歪曲。除此之外,质疑最大的声音来自肯尼亚作家赛亚凡加·瓦奈纳(Binyavanga Wainaina),他直接将卡普钦斯基描述为“一个骗子及一个意义深远而危险的种族主义分子”。

2010年,由阿图尔•多莫斯瓦夫斯基撰写的传记《非虚构的卡普钦斯基》出版了,书中也提到了这个大家所关乎的问题,阿图尔•多莫斯瓦夫斯基对卡普钦斯基非常熟悉,他说:“卡普钦斯基有时会在他的作品中加入一茶匙小说,有时会加入一勺。”他还补充说:“我的语气不是指责,而是审视当新闻业进入虚构文学领域时会发生什么。我的回答是,这需要付出高昂的代价。我没说他是骗子。也许把他的书放在另一个书架上更好。”

2010年,阿图尔•多莫斯瓦夫斯基撰写的传记《非虚构的卡普钦斯基》出版

然而曾经作为BBC的特派记者劳拉·帕森(Lara Pawson)前往安哥拉时,她首次读到卡普钦斯基写的《在生命中的另一天》一书,但一位当地记者告诉她:“别相信任何一个词,书中一半以上的内容都是编出来的。不过,想要了解安哥拉内战或者葡萄牙空军的状况,你别无选择,这本书是现存文稿中最准确的。”

这也正呼应了卡普钦斯基的报道要求,即只要了解到故事的细节后才能报道,在没有对一件事情的前因后果了解清楚后,也是不能报道的。这是他一贯的作风。事实证明,假设卡普钦斯基不能亲临现场,单纯虚构事实的话,他是不会写出下面这段看似不起眼的关于非洲人民生活的细节:

“塑料容器比旧的粘土或金属罐便宜。它更轻,在小屋和井之间更易于携带,而且儿童也能使用:在此之前,总是妇女来打水——现在,孩子们成群结队地去泉水或水井处打水,而女性则解脱出来做其他的事情。最后,容器还可以在村里的运水卡车处排队。和陶壶不同,他们太便宜没有被偷的价值。现在......你用你的塑料容器排队,然后去找一些阴凉地,或者去市场,或者访问朋友。”

到这里,面对这些质疑的声音,倘若雷沙德•卡普钦斯基还在世的话,他也许会毫不犹豫用上之前自己说过的这句话来回应——“如果你没有亲自出席,就请闭上嘴。”

参考资料:

【1】卡普钦斯基:混淆新闻与文学界限的大师——中新网 (chinanews.com.cn)

【2】欧洲语言文化研究编辑部:波兰现代文学的杰出代表雷沙德·卡普钦斯基https://mp.weixin.qq.com/s/cDox231zvrmYrvWM6-CeWw

【3】事实与虚构: 卡普钦斯基的教训

https://www-ft-com.ezproxy.depaul.edu/content/c6b7231e-9880-4e37-b2b1-98ea9ca38fe2

【4】波兰记者和作家,过着一种活跃而危险的生活,报道动乱和革命

https://link.gale.com/apps/doc/A10554200/GLS?u=cnsnnu&sid=bookmark-GLS&xid=a36b62f1

【5】卡普钦斯基报告文学的叙事策略

https://link.gale.com/apps/doc/A389508561/GLS?u=cnsnnu&sid=bookmark-GLS&xid=66b93bb7

【6】人物|卡普钦斯基:在那里是什么感觉?

https://mp.weixin.qq.com/s/9taFGAXJ51af0nyTpsI7MA

(备注:文章所使用图片均来自网络)

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司