- +1

重读萨特,在战栗之中

本文选自法国当代著名哲学家阿兰•巴迪欧的新书《法国哲学的历险:自20世纪60年代以来》,汇集了作者对萨特、阿尔都塞、德勒兹等法国当代哲学家的评论。

“人创造了人的正义,因为如果某个事件将他召唤,他会有足够多的秘密,从而遗弃其尸身,带着行囊在真理的黑暗中匍匐前行。在这黑暗中——无论我们说什么,这黑暗都将延续——萨特是近半个世纪以来我们罕有的探路人。”

1954年,他将哲学展示予我,在某种战栗(saisissement)之中。与此同时,我也赞许他反殖民介入的魄力。自20世纪50年代末起,当结构主义的时代到来时,当我们寻思,相较于新兴的人类科学,或许哲学并非一种纯粹且简单的幻象时,我有条不紊地远离了他:剥离(dessaisie)。然而,当我在一种新的哲学建构中将主体的动机置入存在的数学化之中时,当我能够同时维护形式科学与诗歌的法则时,当我努力将共产主义的政治从斯大林主义的外壳中释出时,我又再度与他相遇并使其停驻:忠实(fidélité)。

当我回顾自己高中时期在哲学上受到的冲击时,我似乎完全是以一种萨特的方式进行表达,那是我口若悬河的青少年时期取之不尽的富矿。这涉及对意识的定义:

“意识是一种存在,它在其存在中关心的是它自身的存在,只要这一存在暗指了异于其自身的另一个存在。”

我们已经注意到(并非不带恶意):对存在的提及是为了表达自为(pour-soi)的虚无!但这一表达的能力在于别处。它是对辩证内在性的综合,其原则是作为问题的存在,是有意向的外在性,以及对他者的建构性投射。它构成了双重的准则,我应该说,它仍在组织着我的思想。

—— 一方面,自我或内在性无任何利益,如果它们不具备仅以全世界,以所有被安置之物(当思想在安置中将其掌控时)为范围的意义效果,它们便是可憎的。可以这样说:心理学是思想的敌人。

——另一方面,如果被安置的全世界没有被纳入某种计划(具有相称的外延)的主观规定中,它将没有任何意义。世界理应受到质疑,在字面意义上。可以这样说:实用的经验主义、妥协、“必须耕种我们的花园”,三者也是思想的敌人。

内在性是作为安置(disposition)的全世界,外在性是作为命令的全世界,在我看来,这就是萨特所展现,并最终令我信服的最初的哲学。如果说自我是对物的衡量,那么哲学便不值得花费一小时的功夫。唯有通过思想中那所有超越我们不可避免的琐碎故事的部分,哲学才有意义。哲学绝不是为了使我们满足。一直以来,哲学都只与永恒相符,我们知道它是真的永恒,正如未来时间的残酷性一样。

因为萨特且仅因为他,这一核心信念在最初将我占据(saisi)。在意识短暂的绽出(ek-stase)中,我读到了永恒的世俗义务。在存在主义的人道主义中,我读到了人只能通过超越其自身人性而存在。

自此,我便始终忠实于这一最初的战栗。如今,当关于人类目的最严格的审慎得以恢复时,当一切带有普遍性的命题遭受严肃质疑时,我也不能将其放弃:“人”,这个字保留了一个并不卑劣的意义,仅有一些计划或程序支持其存在,其同一性在如他所处的世界中必然表现出非人性。

如今,我用真理或类性程序(procédure générique)来命名这一基本的非人性,在这一非人性中,人被召唤,其存在之外的事物于这些情境中发生。

正如尼采所认为的,应被战胜的不是人。应被战胜的——根据萨特的决定性直觉——是存在,如其所是的存在。人则是这一与人性无关的偶然,这种非人性的偶然在真理的无限类性生成中显现为主体。

然而,如果信念依旧存在,并且为了存在中有真理而使主体成为存在中被遗弃的部分,那么这一信念的表达方式也应该一点一点地放弃萨特的程式。因此我可以说,我的思想轨迹可被视作两者的矛盾结合:对萨特的献词堪称热忱的忠实,以及对支撑这一献词的辩证纲领的正式撕毁。

应该指出的是,从一开始,就萨特模式的哲学霸权而言,就存在着对完全相异的思想的偏好和运用,如同置身一种错位美学之中。

数学并未得到萨特过多的关注,尽管《辩证理性批判》(Critique de la Raison dialectique)一书的副标题是《实践集合体理论》(Théorie des ensembles pratiques),我在其中读到了康托尔(Cantor)奠基的现代性。在我看来,数学必然与存在问题,或与作为问题的存在有着某种关联(但我不知道是哪一种),萨特的意识学说并未阐明这一关联。

与数学相对称的是诗人,尤其是马拉美。这与萨特所关心的内容有所交织,是因为马拉美的意象完全将其萦绕?也许是的,但在我看来,萨特或许低估了诗人思想的肯定能力,为了其虚无主义阴谋的历史主观阐释。激起我情感的不是书所谓的失败,也不因为书仅是一种悲剧性的神秘化。我对自杀式绝望的诱惑更不感兴趣。我在散文和诗歌中看到了为考量思想所付出的最大努力,这种努力被表现为星丛、天鹅或暗夜玫瑰的完整浮现。

最后还有柏拉图,我不断地带着一种隐约的愧疚回到柏拉图,因为“客观”理想性,即本质相较于存在的优先性在表面上与萨特学说的主体部分完全背离。似乎哲学,连同其最为有效的现代格言——在这一点上,我认为萨特是无可替代的,长期以来人们都指控我只是在效仿——具备一种完全脱离任何内在化、脱离任何意识情感的固有技艺。

因此,在某种无序的共存中——或许类似于萨特使钢琴和沉默的肖邦在没有概念的情况下与其余一切共存——我确实位处于萨特的意识与自由哲学中,并保留了作为肯定(affirmation)的诗歌和作为理念的数元。

事实上,在我如今所说的四种类性程序(政治、科学、艺术和爱)中,仅有政治(即介入反对殖民战争的政治,在当时依据某些简单的见解原则实施)在我看来被归入了萨特的自由概念。同样,我认为在这些斗争中存在着萨特哲学与知识分子的介入实践之间的某种直接联系。

或许这就是为何必须在最后存在着由五月风暴以及接下来的几年所制造的断裂(即进入激进的“阵地”哲学,这一自治的进程包括对其概念的内在决定),从而使我带着迂回和懊悔放弃内在化的辩证模式。我可以不加矛盾地表示已在迂回中践行且仍然践行着该种思想,参与到解放政策观念的更新中,并坚持认为在政治上,无论有怎样的流血动荡,以及资本在表面上的共识性胜利,“工人”这一能指都还尚未穷尽,所有这些使我逐渐远离了辩证法的权威。

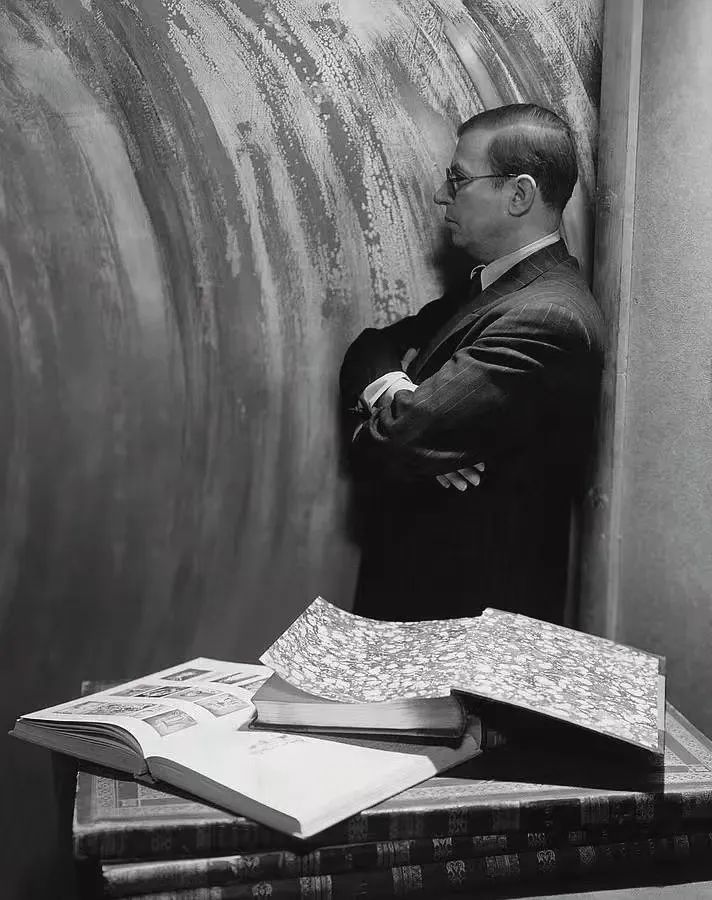

▲让·保罗·萨特(中)和西蒙娜·德·波伏娃(左)与切格瓦拉(右)在古巴会面(1960年)

然而,这一远离并未伴随着任何对萨特积极的思想的贬低。在这动荡的十年中,他是一代人审慎而又好奇的伙伴,他不属于这一代人(严格地说,也不完全属于我这一代)。应该反对“萨特的错误”这个刻薄的主题,而对他在关键情境下为坚持自我而表现出的严格致以敬意,尤其是在当今。在政治规定的秩序和思想配置的秩序中逐渐产生了距离,这完全不违背这个基本的历史共同体。

如果让我在当下考虑这三十年前令我着迷的、几近神奇的范式,我又会说些什么?再重复一次:

“意识是一种存在,它在其存在中关心的是它自身的存在,只要这一存在暗指了异于其自身的另一个存在。”

首先是“意识”一词。我不再支持其哲学相关性。在我看来,“意识”指明了一种概念,哲学史以之为荣,但“意识”只能作为政治范畴而使用,即作为“政治意识”,又或者作为精神分析范畴。除了“意识”一词,或许没有什么能够更好地标志我今日所肯定的,在政治——实践思想的一种特殊形式——与哲学之间的距离,该词自列宁以来便是现代政治一个尤具技术性的概念。我不再相信哲学与政治间巧妙的可传递性——我只能报以叹息——萨特提供给我这一可传递性的范式,意识(或实践)的哲学主题是其轴心。

相反,我认为我们不能屈服于主体概念在哲学内的展开,因为在弗洛伊德和拉康的决定性影响下,主体摆脱或偏离了它有意识或超验的假设。主体因而不是对自我的自我定位的自反或预自反运动,它是这唯一一个支撑或承受真理类性生成的差异点。我将主体称为真理点,或真理通过之点,这一真理在偶然中被获得。这就是马拉美笔下的老人,自以为应支持一种“与或然性的至高连接”。

现在,我认为萨特的意识主体是浪漫主体终极而精妙的化身,是被送往一个世界的青年,这个世界的惰性逐渐——或是间歇性地——吞噬了欲望的无限自由,正如计划的普遍性。我愿意认为,主体概念尚未完成的再展开具有索引作用,正如我们在马拉美及其之后的贝克特的著作中看到的,青年被老人取代,在那里没有任何主体是真正年轻的,因为想要成为主体,他必须至少和真理同样古老。

同样,在萨特式的介入年代,政治思想,或者说作为思想的政治的变化之一是:革命主题与世界青年、与抛弃旧世界的主题齐头并进。然而,对于在事件中揭示的真理而言,青年还太过年轻。他们普遍未经打磨。相应的,我们的资本世界中最为可怖的部分是其永恒且无变化的矫饰青年。任何激进的政策都在无限的类性中恢复了真理所需的老化时间,这一时间,如贝克特在《瓦特》(Watt)中所言,是“真理成真之所需”。

然而,让我们继续关注萨特的名言:“意识是一种存在……”

很长一段时间里,我都对存在毫不在意,因为我和萨特一样,只享受虚无赋予意义的功能。存在是栗树根此处的“栗树根”厚重的痛苦,是巨大、富余、惰性实践(pratico-inerte)。使我从中脱离——将我从萨特式的睡梦中唤醒?——的是对集合论无休止的思考,特别是关于存在的两个端点:空集的公理和无穷大的公理。坚持数学的历史本体,其目的是使存在本身可以被言说,因此就严格意义上的本体论而言,这一决定表达了对大量且最终不可想象的存在之封闭隐喻的放弃(萨特表示“没有存在的理由”,也“与另一个存在没有任何关联”)。通过将存在交付给纯粹的多——如同数元所占有的——我们相反地将其用于最为微妙也最为烦琐的思想,这同时也使其从一切经验中抽离。数学所思考的存在既不是偶然的(如萨特所表示的),也不是必要的(如古典主义者所说)。它将自己无限地暴露于思想中,同时也从中抽离。这便是数学既庞大又不完整的原因,其发展是通过公理性的决定(就像它是偶然的)和限制性的论证(就像它是必要的)而进行的。

通过表明存在之思最初的两重支撑是空(将一切稳定缝合为不稳定)和无限(通过这一无限,且为了有缺漏的数目,关于极限的绝妙而浪漫的观点变得世俗化和平凡化),我们真正在没有存在之戏剧性的情况下完成了上帝之死的意图,其引发的思想张力是典型的萨特式的。

接下来,“它在其存在中关心的是它自身的存在”。

正如我今日所设想的,在真理中被编制或策划的主体没有任何内部——即便是透明的——没有任何可以产生自我(的)问题的内部-外部。准确地说,这一主体甚至是不容置疑的,因为它是答案产生的途径,这一事件性的答案关涉某种情境的存在。

“问题”(question)和“问询”(questionne-ment)这样的词汇或许表明了萨特对德国思想,尤其是对海德格尔的借鉴,这一借鉴是别出心裁的。我应当说,尤其是在萨特的学说中(从对存在的关注转移到自由人类学),这一关于存在的词汇——作为自我的虚无化问题——对我的思想产生了持久的诱惑。随着时间流逝,这种诱惑不再起作用。在我看来,问题中的问题在于思想的享乐(jouissance)。但唯一的答案就是它的行动。答案通常令人失望,我们为这个问题的无穷魅力而懊恼。因为答案用愉悦(joie)取代了享乐。思想只在自我的消解(dé-jouir)中思考,这同时也是其消解问题的方式。毕竟,萨特所言说的内容——根据他自己的承认——始终是“对自己的反对”。

如果上帝死了(萨特比尼采更好地将我说服,后者过分忙碌于与拿撒勒人的争论),这并不意味着一切都是可能的,更不意味着一切均不可能。这意味着没有什么比我们能够提供的答案更好,更重要,更真实。答案的伦理补足了非人的目标的伦理,人因而称得上是人。这也意味着真理存在,因此,除了确切的存在之外,没有什么是神圣的。

“只要这一存在暗指了异于其自身的另一个存在”,萨特如是说,这是在以他的方式辨读胡塞尔。

使我对意向的主题持保留意见的是其对客体范畴的维护,后者是意识目标的关联,更普遍地说也是主体/客体的辩证法关联,萨特自在和自为的主题是对这一关联的绝妙投射。我捍卫一种没有客体的主体学说,该主体是某一过程的消失点(point évanouissant),源自一种无动机的事件性补充。在我看来,没有主体的另一种存在,除非情境的真理即为真理。我从萨特那里借来了“情境”这一主题,它随着令人惊异的技巧而变化,这或许使我得以偿清。但对于我,正如对于萨特那样(尽管是从不同角度),主体这一表面的他者即同者,因为真理内在地实现了类性存在,实现了任意之物,实现了情境本身不可辨别的部分。

真无关于客体,只关乎其自身。主体也无关于客体,亦无关于针对它的意图,主体只涉及真理,后者存在于其自身的某个消失点上。

然而,所有这一切是否像我所认为的那样具有决定性?在对思想的技术性制定之外,一种决定性的“存在”动机将我与萨特联系在一起,这个动机亦即哲学无关于生命或幸福,但也无关于死亡或不幸。无论如何,我们都会生存或死亡,至于幸福还是不幸福,这始终是无须担心之事,无论是为他人还是为自己。

如果可能的话,至少要掷一次骰子。的确,马拉美笔下的老人无法轻易下定决心。他“犹豫着,似秘密被剥离的无臂死尸,而不做皓首的怪人,玩这游戏,以海浪之名”。

人们通常所说的生命,或者说文化、休闲、选举、工作、幸福、平衡、发展、成绩、经济,准确地说正是:犹豫是否玩这游戏,以海浪之名。正因为如此,“生命”这一能指是介入的——生存始终是为了像那“秘密被剥离的无臂死尸”。我们所呈现的生命——萨特认为该生命几乎未胜过蝼蚁的生命——在死尸与秘密的分离中被分解。每个人都拥有一张至少可通往一个真理的通行证。这就是他的秘密,资本法则下的共同生活使其成为死尸的另一端。

因为如果“每种思想都掷出一个骰子”,就必须承认在没有骰子游戏的地方,也就没有思想。在这对赌注无条件的要求上,萨特更甚于帕斯卡尔,因为至少他省去了上帝,并为我确定了其概念。

萨特以“每个人都值得彼此”的形式道出了这个秘密,而我要说的是:所有人都能够思考,所有人都被随机召唤以作为主体存在。如果所有人都能够思考,指令将是明确的:投掷骰子,以海浪之名玩游戏,然后忠实于这次投掷,这并不是多么困难的事,因为一经掷出,骰子就会像星丛一样回到你身边。这一星丛,是“因遗忘和废弃而冰冷”,但为何哲学必须承诺真理将使我们温暖,承诺真理是友善而深情的?正是因为免除了这样的承诺,萨特的思想才保留了他的锋芒,而没有坠入虚无主义。友善或是深情的,真理并非如此,因其力量只会存在或是不存在。

指令是,无论情境如何,一个或多个真理都被其存在悬置。我们也会说:勿要过多犹豫,做那皓首的怪人、类性的怪人。在贝克特的《怎么回事》(Comment c’est)中,我们发现了不寻常之物,即带着行囊在泥浆和黑暗中匍匐而行的老人另一句话的真理:“无论如何我们都处于正义之中,我从未听说过相反的情况。”

我们确实可将那存有真理的部分称为“正义”,真理的“存有”(il ya)在其纯粹的“存有”中被思考。正义因而是人的非人性意图的另一种称谓。

我不认为在这一点上萨特曾有所让步,尽管其媒介与我在这里提出的相去甚远。

人创造了人的正义,因为如果某个事件将他召唤,他会有足够多的秘密,从而遗弃其尸身,带着行囊在真理的黑暗中匍匐前行。

在这黑暗中——无论我们说什么,这黑暗都将延续——萨特是近半个世纪以来我们罕有的探路人。

内容简介:

本书是法国当代著名哲学家阿兰•巴迪欧的批评文集,汇集了作者对萨特、阿尔都塞、德勒兹、利科、利奥塔、朗西埃等法国当代哲学家的评论文章,这些人中既有他的师长、友人,亦有其“敌手”。在巴迪欧看来,书中谈及的哲学家所各自代表的“奇点”构成了法国当代哲学一个非凡的历险时刻,其规模和创新性足以与希腊古典哲学和德国唯心主义哲学相媲美。这一时刻的法国哲学充分关注主体、现代性、政治和德国哲学遗产等问题,并与文学和精神分析展开竞争,表现出当代哲学家摆脱贤者身份而独树一帜,成为热衷战斗的作家、描绘主体的艺术家和专注创造的爱慕者的热切渴望。作为这一哲学时刻的见证者与在场者,巴迪欧向哲学家同行致以诚挚敬意的同时,也毫不掩饰地表达了质疑与批判。在充满激情与哲思的观点碰撞中,巴迪欧引导我们踏上一条通往未知,也通往真理的哲学历险之路。

文字 | 《法国哲学的历险:自20世纪60年代以来》,[法] 阿兰·巴迪欧 著,胡陈尧 译,南京大学出版社,2024-05

编辑 | 将然

原标题:《重读萨特,在战栗之中》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司